I. 介入与疏离的失败

无论是被誉为“第九艺术”,还是被当作紧张生活之余的放松,游戏似乎总与“逃离”这二字绑定在一起:前者是对“游戏无价值”这一命题的逃离,而后者则是对现世痛苦的遗忘。在这“高雅”与“庸俗”的两端里,我们试图寻找游戏的定位,而这定位的起点并非出于某种肯定性——正相反,它的起点是否定。

谈到否定这一话题,也许最先浮现在我们脑海中的会有萨特的名字。西西弗斯——作为存在主义不倒的旗帜,以其徒劳的否定而闻名。格雷厄姆·艾伦(Graham Allen)在《导读巴特》一书中对存在主义者的这种精神做出了精到的概述:

存在主义不断用“否定”这个概念来回答上述问题。即使在最糟的情况下,人也有自由去否定他周围的世界,认清它的虚妄、邪恶和荒诞,个人被表现为面对着一个看上去无尽的坚固的自然或社会世界。最终却认识到(无论这种认识多么有限),他们自己思想的自由和所面对着的世界的荒诞。

这种口号式的宣言确实令人神往,但其本质即使不是肤浅的,至少也是过时的。同罗曼·罗兰那种“世上只有一种英雄主义,就是在认清生活真相之后依然热爱生活”的宣言一样,萨特的理想已经变成了一种“前现代的回声”、“一种田园牧歌式的幻想”,不足以应对现今越来越复杂的社会和问题。

我们的游戏不也正是这样吗?我们宣称这是种“益脑”的活动,但是必须给它打上“适度”的限定标签才行;我们认为它可以担起“艺术”的大旗,但是无数作品在商界的折腰都让它的正名受挫。或许我们也可以认为:“玩就行了,干嘛给它附加这么多额外价值呢?”但是这种嬉皮士式的气魄在碰到现世的棱角之后立即就受挫,进而枯萎了:由于日复一日的劳作、对自己和家人生计的考量、其他运动或娱乐方式的吸引……无数的玩家转为观看者,再从观看者之中淡出。此后,游戏在他们的生活中再也没了踪影。这就像萨特《局外人》中那种疏离的零度写作态度一样——我们用着一种轻蔑的态度对待它,而它亦用一种漠然的态度回应我们。我们不过是以一种麻木的态度熬过和游戏相处的时间而已。随着游戏时间的结束,我们在游玩时快感再度被现实的烦恼驱逐;随着热度的消退,我们在享乐时的执着化成互联网角落里的攻略,继而再随着网站的消失而碎为尘埃。如此一来,嬉皮士和轻度玩家们便被抛离了游戏的世界,继而不再存在,成为虚无。

而那些“老玩家”、“核心玩家”又如何呢?他们的坚持会有所不一样吗?这个问题似乎很难回答。我们总能听到这样的声音:“中文互联网已经完蛋啦!”“中国游戏界已经完蛋啦!”“中国游戏环境已经烂透啦!”对于我个人而言,这种发言当然是一种偏见:他们就像上文所言的嬉皮士一样,即使想在“超脱”上发力,可最终却一再地沉沦于泥淖之中。但是,他们的声音至少指出了一些问题——我们的游戏已经被高度的异化和标签化了。想想我们在各个社区里看到的谩骂和争执吧!有多少个游戏,就有多少个身份标签。有多少种游玩方式,就有多少种打压与歧视。被我们用来娱乐的似乎不再是游戏本身,而是彼此之间的侮辱与欺凌。但这又和游戏有什么关系呢?对于游戏之本身而言,这和“艺术”、“娱乐”都沾不上边。对于游戏的制作商而言,这也无损于他们的收益。或者我们可以用一种歹毒的诛心之论猜测:他们乐于见到玩家之间的攻伐。谩骂就是讨论,而讨论就是热度。所谓“黑红也是红”。在玩家彼此之间打得头破血流的同时,他们在正稳坐钓鱼台,讥讽地看着面前这些给他们送钱还彼此屠戮的蠢货。

然而,这样一种高度的符号化和异化的恐怖还不止于此:不仅是“低俗”的掐架,就是关于游戏的“高雅哲学文本”也难免被牵涉其中。这正是游戏这一产物作为资本主义产物的魔力:它们可以消解任何形式的锐度,继而将之转变成一种新的商品进行消费。这同罗兰·巴特在谈论先锋戏剧时的情况是一样的:“一旦一种新的语言的刀刃被磨钝,资产阶级不会拒绝去容纳它,按照自己的需要去运用它。”玩家对游戏的争执被它(即资本主义和消费社会)利用,继而脱离了纯粹的游戏;而批判这种争执的批判又会被再度利用,继而又脱离了纯粹的批判。事实上,这样的事情已经屡见不鲜了:一个以言辞犀利著称的学者会突然在某一天为他批判过的媚俗游戏代言;又或者一个以往骂骂咧咧的“真性情”、“仗义直言”的评测者突然变成了“资本的走狗”。所谓“屠龙勇士终成恶龙”的戏码,彰显的正是这样一出闹剧。

II. 形式与意义的解体

作为结构主义运动的代表人之一,罗兰·巴特所分析的正是这种事物——从他《流行体系》这本书的名字就可以看出来:他关注的不是远在天边的“高雅命题”,而是“长在地上”的大众文化。

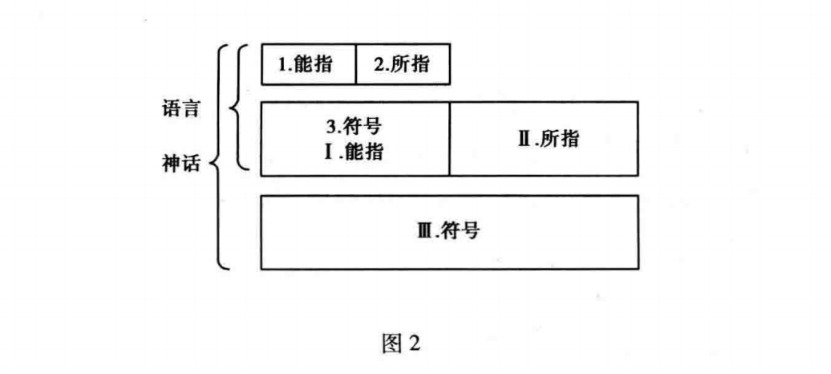

巴特利用索绪尔的语言学概念,对我们的流行进行了一次解体与分析。在进一步了解他的分析之前,我们先需要学习一下索绪尔“能指”和“所指”的概念:

符号是一个物质性质的能指(Signifier,声音或书写记号)和所指(Signified,概念)的组合。所指并不是指事物或行为,而是它的心理概念。

譬如,在英语中,“Rose[ roʊz]”这一声音的组合和发出就是能指,而这一声音所引起的我们脑中的图像,即我们心中的概念——某种蔷薇科、蔷薇属多种植物和培育花卉——就是所指。

巴特将能指和所指进行组合,构成了符号的概念。

巴特在《神话修辞术》中给出的示意图

如上图,其中的能指1就是“Rose[ roʊz]”,所指2就是“某种蔷薇科、蔷薇属多种植物和培育花卉”,而他们的融合构成了3,也就是作为符号的语言。然而,巴特认为:索绪尔的这种分类在我们的语言中是不构成意义的。因为语言是二级三层的级系统,而刚刚我们所说的组合只是停留在最底层(即图中的最上层)。只有当语言参与第二层级:即第二层和第三层的运动时,它的意义才能形成。

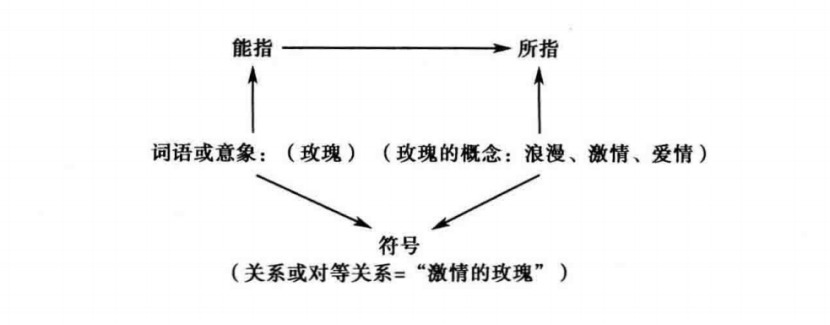

《导读巴特》一书对《神话修辞术》中玫瑰例子的总结

在第二层级中,上一层级的能指和所指构成的符号转变成了这一层级中的能指,巴特把它称为意象,而这一层级中的所指,则被巴特称为概念。通过“玫瑰”这一能指和“浪漫”这一意向,我们才得到了日用之中的代表着浪漫玫瑰。

也许你看到上面的论述可能感到有些困惑,那么让我在此时转变一个例子:使用“贞洁”这个更有冲击力的词汇进行说明。“[zhēn jié]”就是上面图2中的序号1,即第一层级中的能指;而“某具未进行过性活动的女性的肉身”就是序号2,即第一层级中的所指。如果我们单独把“[zhēn jié]”和“某具未进行过性活动的女性的肉身”糅合成一个符号,其实是无法在语言层面理解它的——我们需要进入层级2,将序号1和序号2打包成一个新的能指(序号3),而赋予它一个新的所指,才能理解何为贞洁:比如说,“贞洁(能指I)”就是“一种对于女性的压迫与规训的价值观(所指II)”。这时,我们才真正地剖析了何为语言符号。

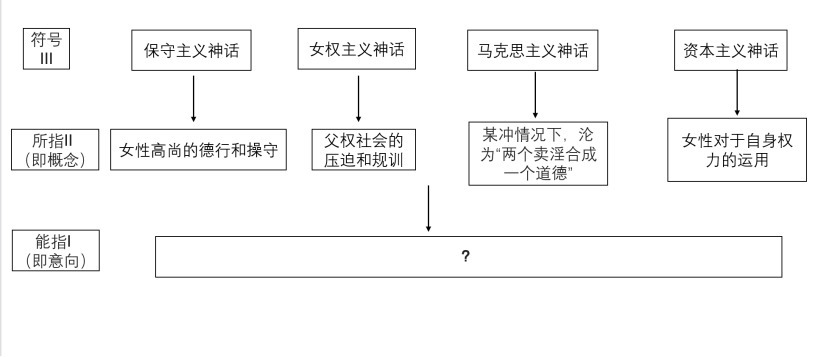

巴特指出,我们在层级2的活动实际上不过是对层级1活动的重复,这一链接指向了层级3——一个更大的符号III。我们暂时可以称这个更大的符号为神话(更准确地说,神话实际上是从层级2走向层级3的意指过程)。还是让我们用上文的贞洁作为例子:我们有没有想过,将贞洁这一意象(层级2中的能指)和各种概念(层级2中的所指)连接的是一种什么样的神话?让我来用下面的图举几个例子。

多重神话之争

我们可以看到,不同神话对于概念有着不同的规定,而概念(所指II)充实了空洞的形式(能指I;在此时,它不再是层级1和层级2之间充满了意义的意象,而是变为了层级2和层级3之间空白的形式——巴特称,这其实是同一事物在两个系统中的不同名字)。往下推演下去,能指1和所指2也被之规定了。这就是说:我们一切语言的获得,都有可能被某一种神话潜在地规定。而这一规定的可怕之处在于:到最后它指向了每一个具体的肉体——你该如何使用你的肉身呢?如果你信奉保守主义,那么也许你过的是一种绝对的禁欲主义生活。如果你偏好女权主义,那么最激进的情况下,你也许宁愿过一种杯水主义的生活。神话通过语言符号,一步步控制和规训了我们。

此时让我们再想一想上一节中的游戏问题:作为一种巨大的神话,资本主义和消费社会对我们进行了符号的划分,进而操纵着每一个个体。我们平时总有一种把神话作为实体的倾向,而一旦被实体化,神话就完成了它的脱罪:比如说,我们会认为是“某某大资本家”毁了某款游戏。就拿最近的星空举例(让我们先假设它是一款失败的游戏):“斯宾塞和微软毁了星空”。这种批判把所有错误归咎到了某一个体的头上(作为“万恶大资本家”的斯宾塞,或者是“不思进取的陶德和B社”),从而忽略了神话(资本主义和消费社会)本身(或者你也可以等效替代为“考迪克毁了暴雪”)。在这里,有两件至关重要的事情被忽略了:第一,斯宾塞、陶德或者考迪克作为个体是只是神话(资本主义和消费社会)中的玩家,更准确地说,是掌握了“财富密码”的优胜者。他们可以利用规则,但不能改变规则本身——如果违反规则,他们自身也是死路一条(比如持续不断地生产玩家不喜欢的游戏,最终像暴雪一样被玩家唾弃)。第二,作为神话的资本主义和消费社会是一种模式或形式,而不是一种实体:这说明它们自身亦是空洞的,可以被随意更改或替换——比如,我作为一个女权主义者,可以通过与保守主义者不同的方式来使用我的肉体。

欢迎关啊啊之神节目~

虚構推理中的公主:岩永琴子,其权能在于对于神话的操纵

而我们最常犯的错误就是:经常在第二层面的语言上打架,即在符号和标签上争吵。而实际上,这些语言和符号不过是被神话这一“至上价值”所劫持。而我们的一切反抗与争吵不过是这些至上价值的战场而已,甚至连我们的实践、我们的身体也是它们的战场(如上文对贞洁的论述)。而在这期间的符号载体就变成了一种真空,它的初始意义早就被人遗忘了,只能变成个体和至上价值(神话)争夺的武器而已。

让我们想想玩家社群中的那些互相攻讦。这些从游戏到人身攻击的转向并非无来由的、突然的。这就是我在上面所提到的:我们“经常在第二层面的语言上打架,即在符号和标签上争吵”。比如,我们这些玩家被符号划分为某些类型:MOBA玩家、FPS玩家、MMORPG玩家(当然也可以有不同的分类方式,比如说“硬核玩家”和“轻度玩家”)……而这些分类在高度分化的同时又彼此交融,势必发生激烈的冲突——甚至同一游戏内也存在着各种身份政治:塞尔达玩家和原神玩家的冲突、黑暗之魂里的“魂玩家”和“魂小鬼”、“云玩家”和“大手子”……最初只是为了获得快乐的我们最终在一些毫无意义的问题上厮杀——我们实际上已经被神话所劫持了。还记得我在上面的论述吗?我们打得头破血流,作为神话体系中的优胜者的游戏厂商和CEO们乐于看到热度炒起来——这样才有更大把的钞票进账,而最上层的神话体系则发出无言的蔑视——资本主义和消费社会作为神话并非实体,只是一种社会形式罢了。而各种神话的争夺——正如海德格尔所言——乃是一种存在之争、泰坦之争(再想一想上文中各种主义对贞洁的概念和肉体的规训),而我们自身正是泰坦脚下无声死去的蝼蚁。

III. 神话与自然的生成

在《流行体系》一书中,巴特对神话的规训作用进行了进一步的阐述。

巴特将流行体系的话语归结为一个简单的公式:S-O-V的模式(我们可以看到,这一结构和句法分析的形式十分接近)。这里的O就是对象物(Object),S则是支撑物(Support),而V则是变项(Variant)。让我们举一个例子:

今年,博德之门3在游戏界大获成功

我们可以把“游戏界”看成O,“大获成功”看成S,而把“博德之门3”看成V。这里的关键就在于:V项可以不断改变——比如在2017年,我们就可以将“博德之门3”替换成“塞尔达传说:旷野之息”

与此同时,我们可以给“博德之门3”添加一些描述:比如“自由度高”、“CRPG游戏”、“拉瑞安工作室”。这样,我们就构成了一个更大的话语:

2023年,由拉瑞安工作室出品的高自由度CRPG游戏——博德之门3在游戏界大获成功

巴特认为,这一描述同时有着两种指向:第一,它说明了一种关于事世的讯息(巴特称之为系统A):在现实社会里,博德之门3获得了玩家的一致欢迎。第二,它传播了一种流行本身(巴特称之为系统B)的讯息:这个“成功的游戏”“由拉瑞安工作室出品”,“自由度高”,是一款“CRPG游戏”。

与此同时,巴特还认为:流行书写通过建立组合(用“●”来表示)和同义(用“≡”来表示)的链条来运作。比如,我们可以把上面的句子按照此方式分析为:

拉瑞安工作室●CRPG游戏●自由度高≡成功的游戏

通过这种编码的运作,“自由度高”、“CRPG游戏”、“拉瑞安工作室”这些关键词就变成了“成功的秘诀”,进而一定程度上决定了我们对于“好游戏”的期待。让我们再回顾一下这一论述的双重指向:第一,它指出了博德之门3在事世之上的成功这一事实;第二,它给出了博德之门3得以成功的原因:“CRPG游戏、“自由度高”等对流行本身的描述。

我们可以用同样的逻辑来思考之前的暴雪:所谓的“暴雪出品,必属精品”,实际上不过也是暴雪游戏成功之后的一种再编码(暴雪游戏≡成功的游戏),而现在,暴雪显然不能胜任这种期待了。又或者我们也可以用这种思路理解为什么近些年来大多数厂家都一股脑地做“开放世界游戏”——因为已经有某一款或某几款成功的开放世界游戏珠玉在前,因此,“开放世界”被等同成了“成功的游戏”,即“开放世界≡成功的游戏”。而在博德之门3大受好评之后,我们也可以预测:在接下来的一段时间里,可能有更多的厂家试图复制“CRPG游戏●自由度高≡成功”的这套游戏模式。

如果你是CRPG和DND的爱好者,或者十分关注拉瑞安工作室的动态,你就能发现:博德之门3并不是一款“注定成功”的游戏。上面那些“成功要素”并不是决定性的。博德之门3的成功基于着良好的社区运营反馈和大量的更新。它的EA阶段长得夸张——如果仅从EA时长来看,这似乎是一款注定失败的游戏,但实际上它却成功了。这一成功是在众多不确定性中获得的:也许公司高层放弃了漫长的游戏开发、也许社区运营者天天嘴臭玩家导致口碑崩盘、也许拉瑞安工作室遭到某些不可抗力原地解散……我们总是倾向于一种结果论,再由之倒推,试图还原一种成功秘诀——这多么像我们在“形式与意义的解体”一节中提到的意义的获得:我们总是从一个更大的层级去获得最低层级的意义,而所谓的最大层级实际上却笼罩在一片阴霾和不确定之中。

拉瑞安工作室的社区反馈

由于这种简化精神,我们就塑造了一种神话。久而久之,神话就成为了自然:我们会自然认为暴雪出版的游戏必然是精品,它做出差游戏简直匪夷所思(当然,现在我们不会有这种期待了);我们也会认为拉瑞安工作室是一个有潜力的游戏,它的下一作也不会差到哪去(在它的名声变得像如今的暴雪之前)。

或者让我们回到巴特的例子,看一看这个等式:日常服装●主调●白色≡城市。在长期的规训下,我们会想当然地认为:白色为主调的日常服装就是一种都市丽人的体面穿着。每当一位穿着白色为主调的日常服装的名人出现在广告上、每当一位穿着白色为主调的日常服装的丽人经过我们的身旁,这个神话就得到一次加强,直到最后,它深深地刻入我们的脑海。又比如,我们会认为:白色、灰色、蓝色的组合代表着一种科技感。这其实就是一种长期规训:这种规定没有任何道理。也许你在某些视觉、绘画培训班得到了某某颜色对应某某情绪的宣言,但这不过是一种“先画靶再射箭”的行为。也许你天天看到苗条的身材和夸奖的语言之后会对自己的身材感到一种焦虑,因为“苗条≡漂亮”在你脑中已经成了一种自然而言的想法——尽管它的本质是一种规训,而且未必对我们有益(比如说对三围数字的规定或者什么“A4腰”)。如巴特所言,这种不合理本身也能转化成一种合理:

但形式总能让人读解的,正是这种无序本身:它可以赋予不合情理一种意义,使不合情理成为神话。即使缺乏理据性,也并不妨碍神话的形成;因为这种缺乏本身也将被充分地具体表现出来,变得可以读解,理据性的缺乏最终将成为次生的理据性,神话就此得以重建。

游戏行业也是一样:每当暴雪的一款游戏成功一次,“暴雪游戏≡成功的游戏”这一等式就得到了加强。随着暴雪成功的游戏越来越多,“MMOPRG”(魔兽世界的公式:MMOPRG●暴雪游戏≡成功的游戏)和“FPS”(守望先锋的公式:FPS●暴雪游戏≡成功的游戏)的标签统统脱落,到最后只剩下“暴雪游戏”一个标签、“暴雪游戏≡成功的游戏”一个等式。我们已经忘记了它的每一款游戏都是一种在不确定中成功的偶然,而把暴雪游戏的成功当作了一种自然。那些随之喜爱游戏的玩家自然也就成为了喜爱“暴雪”的玩家——他们比任何人都相信暴雪公司对游戏制作的掌控力,也因此会和所有质疑甚至否定暴雪游戏的人发生争执,最后被反对者们蔑称为“护主”的“暴白”们——我们现在关于游戏的一切争论乃至谩骂的源头就在于此。最后,直到2023年,暴雪伤透了玩家的心,“暴白”再也坚持不下去了,而以往的反对者们则“墙倒众人推”,对他们发起反攻,一切语言暴力便愈演愈烈,最后化为了无意义的羞辱与詈骂。

而那些超脱其外的“游戏文化批判者”又如何呢?他们也在有意或无意中被卷入符号的生成中了。如果每一次他们的游戏解读都指向了厂商、游戏设计师,那么他们的这种文化解读恰恰是被高度异化的:“宫崎英高是神”、“任天堂是神”、“血源诅咒”是艺术品……这些溢美之词所塑造的不是文化,而是一个符号的帝国。而这些文化推手们则通过对符号解读成为帝国的附庸,以此确认了自己的权威。在这个帝国中,符号是至上神,厂商和游戏设计师(比如说宫崎英高或者宫本茂)则是帝国的皇帝,文化推手们是帝国的宰相,而下面欢呼雀跃的玩家们则是受制于人的家臣。在符号帝国里,那些皇帝和宰相们看似拥有金光闪闪的权威,但实际上他们同自己管制下的家臣一样,也不得不屈服于符号、资本主义和消费社会的至高权能。在这一异化之下,那些文化和娱乐最终都成了符号之瘤的增殖。

你也许会问:我们难道不能“请循其本”吗?我们难道不能想想:最初的争论不过是为了更好地享受游戏,而不是互相指摘吗?我们难道不能互相理解吗?我会说:这是项艰难的任务。正如巴特所说:

神话不隐匿什么,也不炫示什么,神话只是扭曲;神话不是谎言,也不是坦承实情:它是一种改变。

让我再重复一遍这句话吧:神话不是实体——如果是这样的话我们还能把它彻底消灭,就像消灭某个“邪恶资本家”一样——而是形式。我们对于这一无形之物挥出愤怒之拳,然而,其结果只是轰在一片虚无之上,什么也没有发生,什么也没有改变——因为我们自身亦是凭借这一形式而活。我们通过语言交流,而语言一经说出,就化为了“有翼的飞翔的话语”,脱离了所有实体,化为符号,转而被无形的神话操纵。我们无法通过消灭实体的方式消灭并非实体的神话——它只是形式;也无法通过解构体系的方式来消灭并非体系的符号——它正是离散的“元话语”本身。在形式与符号之中,就算再清醒,我们也难免沉沦其间,和他人相搏杀,直到世界毁灭和时间消解的尽头。

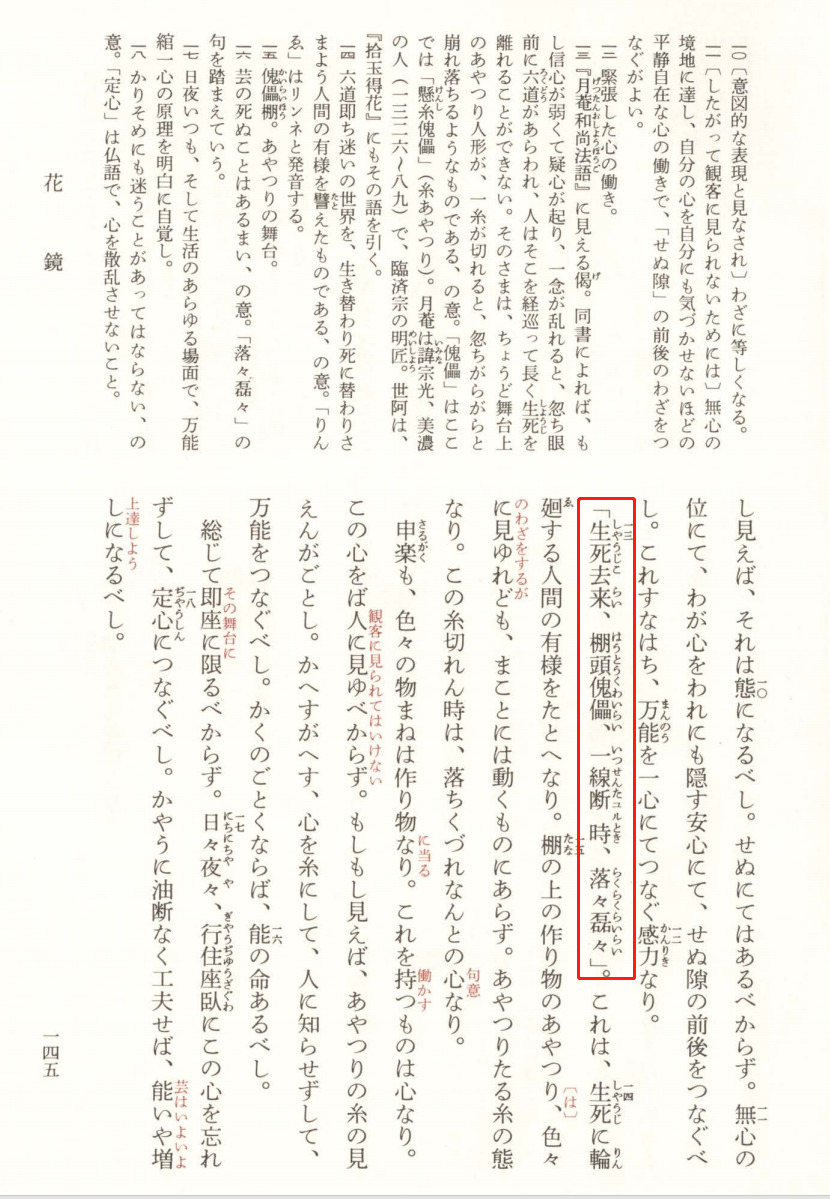

这正应了月庵宗光的偈文:

生死去來, 棚頭魁儡; 一線斷時, 落落磊磊。

参考文献

- 格雷厄姆·艾伦. 导读巴特, 杨晓文译[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2015.

- 罗兰·巴特. 神话修辞术. 屠友祥[M]. 上海:上海人民出版社, 2016.

- 罗兰·巴特. 文艺批评文集, 怀宇译[M]. 北京: 中国人民大学出版社 , 2010.

- 田中裕校注. 新潮日本古典集成:世阿弥芸術論集. 新潮社, 1976.

- 天空岛理之国. 须弥部分中文佛教用语的解释及梵语补充. [EB/OL]. https://www.bilibili.com/read/cv19269828/?from=search&spm_id_from=333.337.0.0, 2022-11-14.