&本文涉及完整劇透

作為一款中量級的獨立遊戲,在玩法驅動的創新下,《文字遊戲》發明了一套自足的交互體系,為玩家提供了足夠豐富的視聽體驗與遊玩內容。令人矚目的是,這極可能是漢語世界裡第一部風格統一地貫徹“元詩意識”的電子遊戲作品,其以象徵的視覺為玩家們敞開通往符號王國的康莊大道。儘管這種對幽微詩藝的探尋可能並非作者有意為之,且本作也承襲許多獨立遊戲的流弊,但其仍不妨礙一段精妙的遊玩體驗的生成。

圖1:《文字遊戲》遊戲封面

1.“文”或形式:必然的先鋒

相信大多數玩家像筆者一樣,被本作深耕語言本體的出發點和細膩的文字拼圖吸引而來:發現構成圖案的像素是一個個漢字,玩家在簡明而獨特的美術設計後重拾能指與所指的互文關係,借鍵盤這一觸媒主持一場盛大的對先鋒寫作的祭祀。

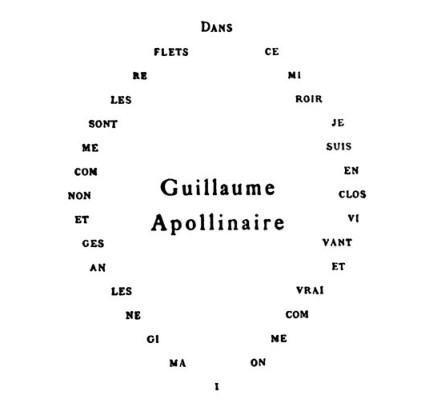

由於文字作為中介的不可約減性,先鋒寫作從一開始就對形式抱有極大的熱忱,藏頭詩、迴環詩等寫作遊戲風靡於中古各國。而在作為現代性事件的第一次世界大戰發生後,達達主義的拼貼詩,烏力波一眾的約束詩、隨機詩不斷為人們的先鋒寫作意識注資,認識象徵界幾乎成為每個寫作者對語言發起追問的先決。在遊玩《文字遊戲》時,我們很容易聯想到法國詩人阿波利奈爾,這位現代圖像詩的開拓者——嚴格來說,圖像詩早在9世紀便散見於書——的卓越工作在於,以一種確切的抽象原則完成了語義與視覺的整合。圖2所示的是阿波利奈爾的一首圖像詩《鏡子》,在鏡子中央映出的是作者本人的名字,而鏡框上刻有一段關於“我真實得像倒影”的囈語。

圖2:阿波利奈爾圖像詩《鏡子》

福柯在談到阿波利奈爾時提到,在這類圖像詩中,由於詞語和圖像用同樣的涵義相互映證,二者的形象變得統一,彼此的界限隱沒其後。詞與物的矛盾在於它們處在一種彼此抵消的狀態,圖像詩的語言秩序和視覺編碼並不具備各自的獨立性。讀者在有意識地取消句法和語義的同時,也模糊了物的真實形狀,最終觀看的對象“在視覺中沉寂,在閱讀中隱藏”,詞與圖本質上仍是相互分離。

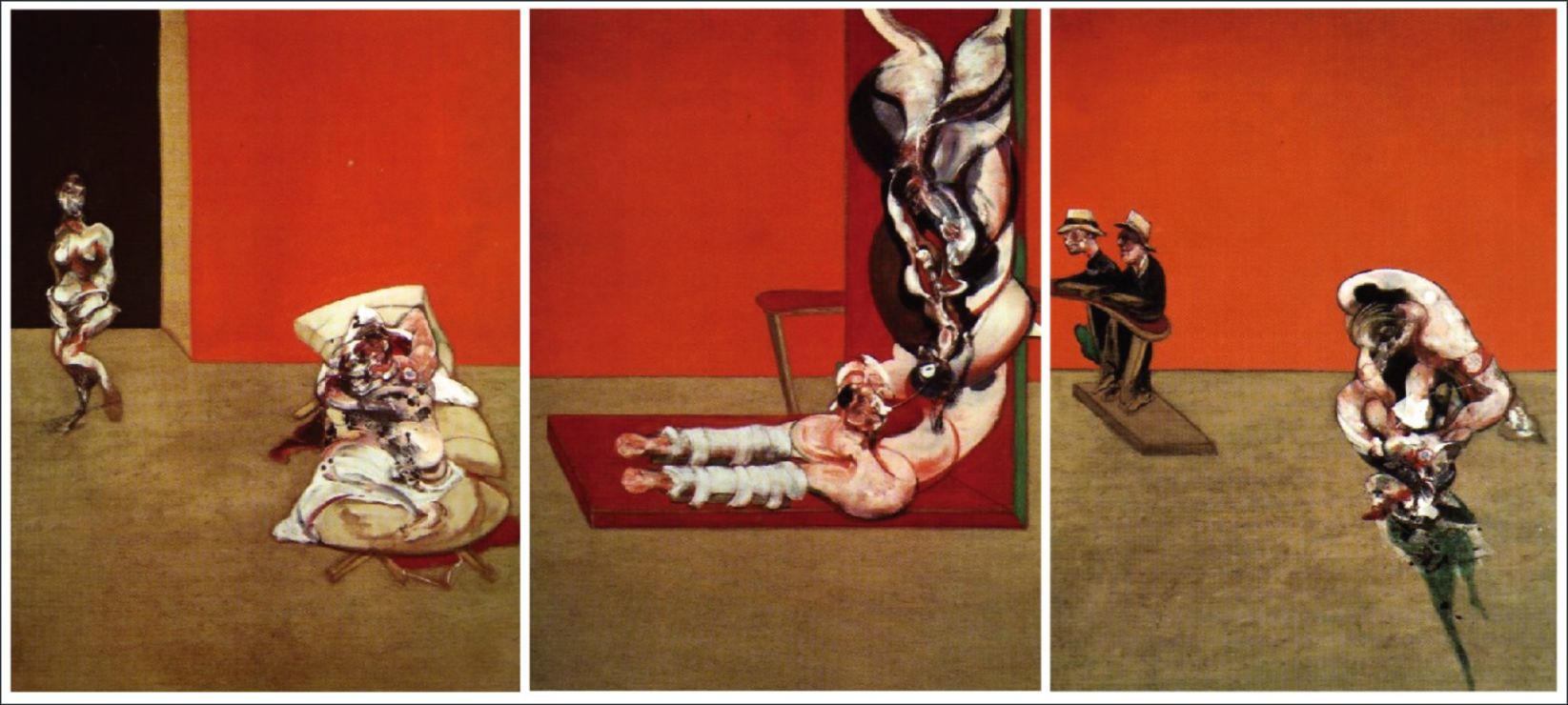

德勒茲在《感覺的邏輯》中則以弗朗西斯·培根為範本,提出了圖表的概念。在繪畫中,圖表本身只是線條、色點、曲線和區域的可操作整體,培根自己卻指出圖表的功能應當在於暗示,即“引入可能性”。在“如何處理非形象”這一問題上,抽象是一條途徑,抽象表現主義或無具形藝術是另一條,畫家在放棄視覺的同時開敞了空間;培根的第三條路是借“三聯畫”的彙集-分離原則,“重新建立一個可能性相等的世界”:它們永遠處於一種組合的狀態中,使感覺的節奏成為形象。

圖3:弗朗西斯·培根的三聯畫Crucifixion(1965)

如果說詩也是“有意味的形式”,中文作為意音文字、孤立語的特質天然契合於福柯所言詞與圖的呼應關係,以及仿若培根三聯畫中具備統一-分裂格式的交合形象。在捨棄眾多格變化的同時,漢語取得了一種在視覺上秩序,涵義上壓縮的內在節奏,使漢字在朝形象世界開放的同時為說話者本身打開了感知世界的內在視野;說文解字的過程本身即是闡釋世界的活動,人們在說話造句這一最樸素的“文字遊戲”中自覺建立起自我與世界的聯繫。

選擇漢字進行交互設計,使得先鋒寫作及其形式研究不可避免,卻也埋下了漢字自語義內部分裂的隱患,這一點筆者將在最後一節展開論述。《文字遊戲》以漢字為質料,為熟悉的形象尋找字詞的錨點,使對語言本體的討論在“遊戲”這一載體中不再缺席。當“我”踏著均勻的腳步前往遠方,玩家對字符的控制體驗確實兼具“控”和“制”的縱深。

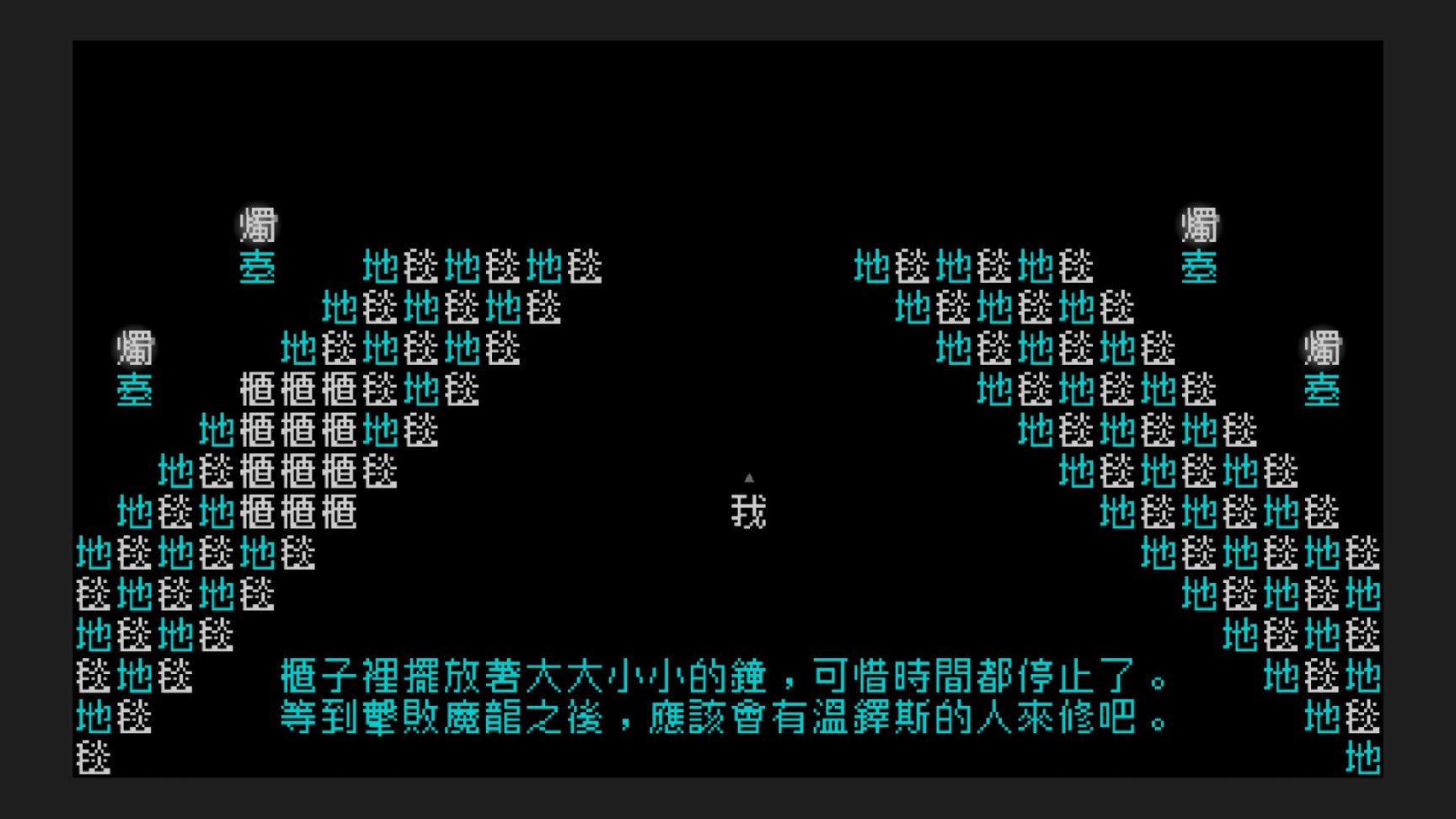

圖4:“我”邁著毅然的腳步通往魔龍城的議事廳深處

2.“遊”或冒險:勇者的等式

注意到,《文字遊戲》在表面上仍然是一部RPG,這意味著玩家“我”對主角“我”的身份模擬是本作基本的交互敘事類型。本作的故事可以大致概括如下:邪惡的冰霜魔龍降臨世間,朝世界噴吐霜焰,中土大陸自此冰封,魔物橫行,民不聊生。“我”本是一個居住在海邊小鎮克里皮的普通人,某天卻受到一位自稱詩人的老人指引,在機緣巧合下成為了第4397名識字勇者,領受戰勝魔龍,救出公主的詔諭。在收集三件勇者神器的過程中,“我”先後擊敗魔王的兩位得力干將“蛇妖”與“雙頭巨人”,一路殺到魔龍面前,誰知不敵魔龍,意識就此冰封。在一片混沌中,“我”重新回想並把握到自己作為“人”的事實,主體“我”的身份此時置換為言說的“人”。借“人”這一能突圍時空的漢字回到過去,勇者改寫歷史,拯救遇難百姓並削弱魔物大軍,成功戰勝了惡龍。但被救出的公主卻已歷經多次絕望的循環:原來公主身上的詛咒會腐蝕她周圍的所有字詞,此前她一直在魔龍的冰封中沉寂,如今想要避免世界崩壞,只能手刃公主。玩家在此面臨陪伴公主抑或拯救世界的結局選擇。

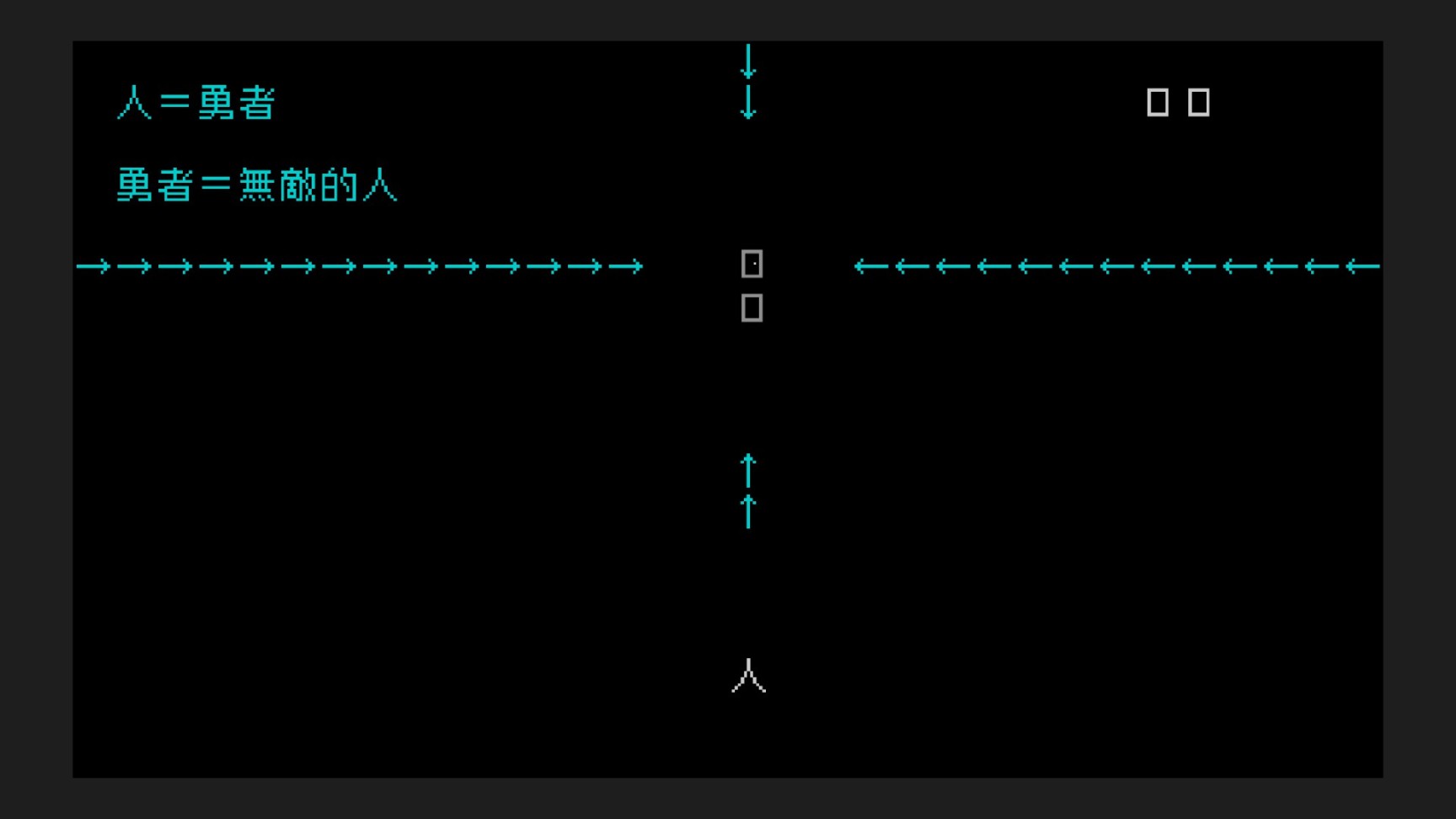

圖5:“人”具備穿梭字句,賦予字詞涵義的能力

在第三個結局或所謂的真結局中,“我”用勇者之力成為作者,得知這個遊戲的真相:本作是一位編劇父親修改了四千多遍的稿子,他的女兒不幸罹患具有失語症候的不治之症,現今的醫療技術無法治癒,只能選擇冰凍,以期未來蘇醒並接受治療。父親是作家,妻子離開後,文字是構成他世界的要素,他的故事本該帶給女兒快樂,摧毀這一切的魔龍形象是不幸與惡疾的隱喻,仿若對《癌症如龍》(That Dragon, Cancer)的呼應;蛇妖和雙頭巨人被還原為住宅門外幽深逼仄的樓梯和書房角落壓得人透不過氣的兩座書架。父親只能不斷修改這充滿父女回憶的故事稿件,希望在書寫故事結局的同時也能為女兒帶來一個幸福的結局。他在忍耐中祈禱她醒來。

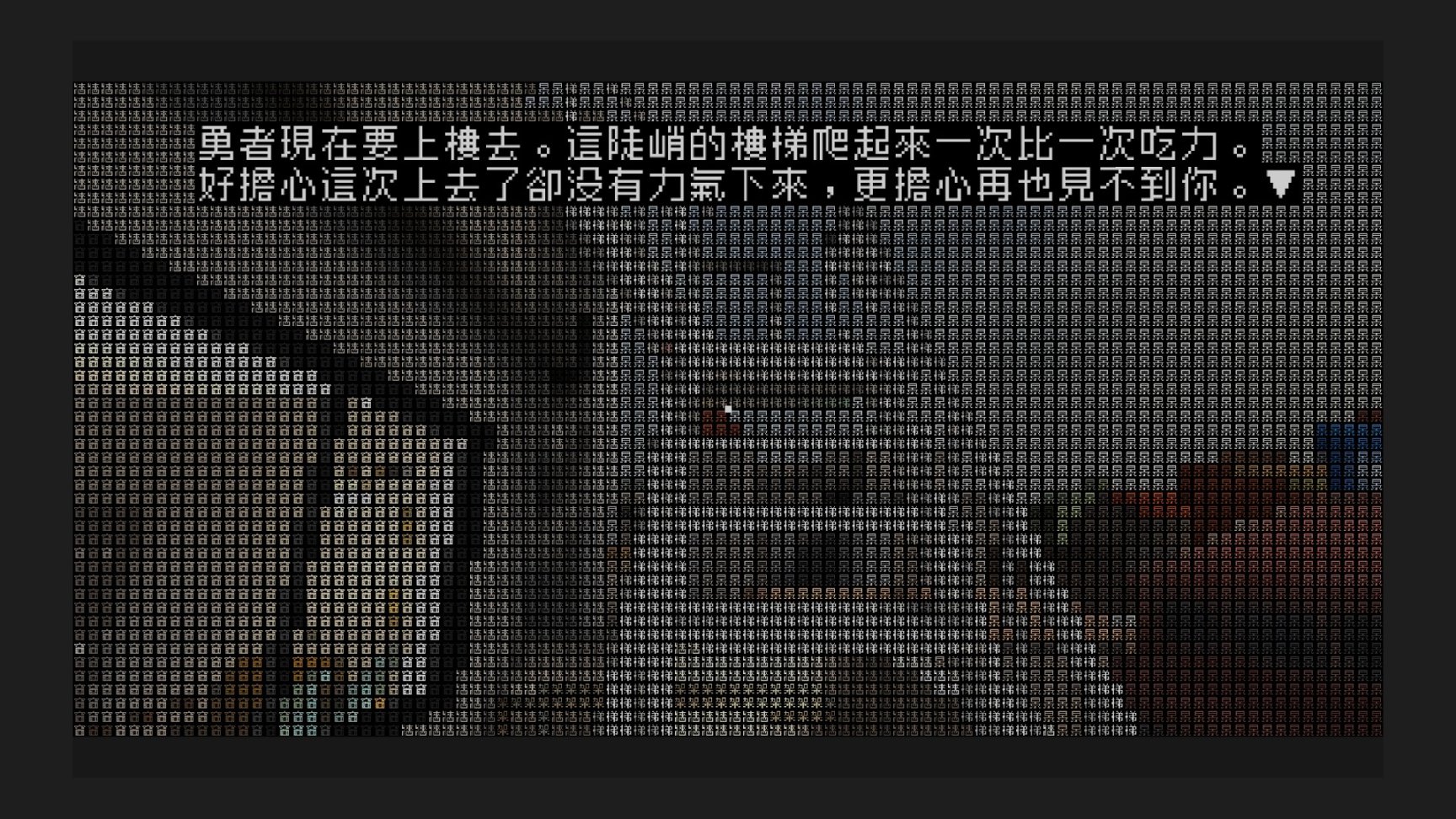

圖6:真結局用元敘事還原勇者的身份

在拯救公主的關卡中,玩家需要用文字填充“勇者”的等式,這“人=勇者”,“勇者=勇敢的人”的宣告,彰顯了掌握語言的“人”的價值。這種勇敢體現在面對文字,選擇努力辨識事物(識字勇者的頭銜憑依)、開口說話(神器的運用之於遣詞造句)並在實踐中改變世界的膽識與決意。冒險的旅途是玩家伴隨勇者一起成長,共同發掘作為遊玩體驗的生命感受的過程,也是使勇者的等式得以成立的證明過程,而真結局卻消釋了勇者的說話者身份,將其換位為一個具體的父親。“人=勇者”的修辭被私人化的抒情中斷,玩家在遊戲中的超越被文本排除在外。

圖7:勇者的等式背後,有對玩家心靈的召喚

事實上,本作真結局的meta敘事與先前的冒險故事之間存在相當的割裂,勇者故事裡潛藏的伏筆理應在元詩或語言本體的討論中得到補充,而非使虛構收束,將語詞與象徵的問題拋入生硬的實在界,用溫吞的親情守望取代亟待回應的主體之言說。meta要素理應在理念的一致性中嵌入作品的敘事整體,而不適合旨在添彩的耍小聰明,這是本作最令筆者感到遺憾的部分。關於metagame和元敘事的相關討論,可見筆者的另一篇文章:《成為在場者:漫談Metagame》。本文餘下篇幅將著重討論真結局之前的情節與關卡。

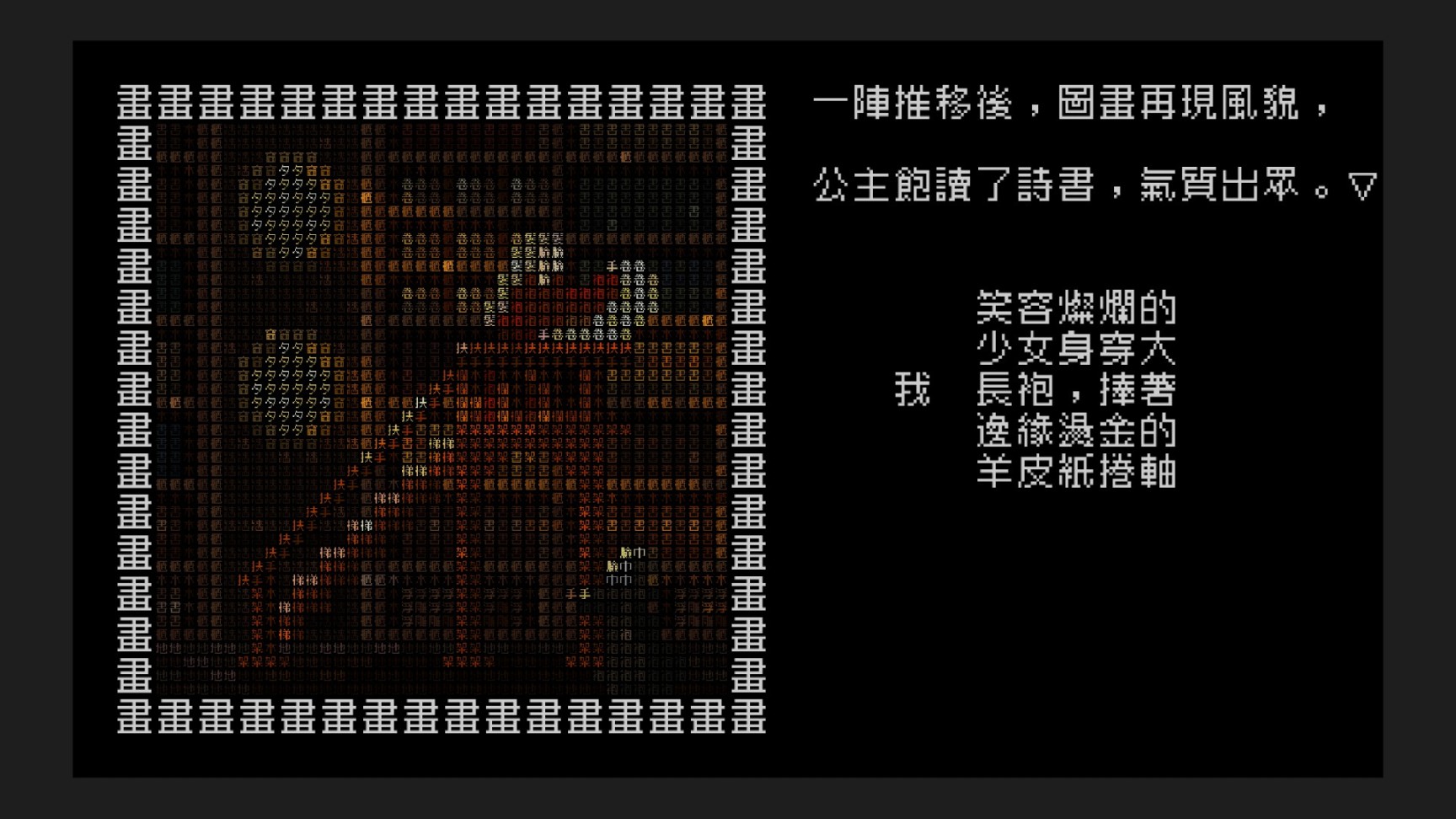

圖8:Cast部分用文字完成對公主-女兒形象的繪製

3.“戲”或神話:冰封的世界

自馬拉美的純詩寫作算起,對“絕對之詩”的探索已持續了一個半世紀。只是從"meta"詞根的後設含義來解讀,“詩之詩”並不是理想的元詩定義。當代詩歌,尤其是中文詩歌的重要特徵是“對語言本體的沉浸”,漢語世界的元詩命題經張棗的強調而得到重視。

“在詩歌的程序中讓語言的物質實體獲得具體的空間感並將其本身作為富於詩意的質量來確立。如此,在詩歌方法論上就勢必出現一種新的自我所指和抒情客觀性。對寫作本身的覺悟,會導向將抒情動作本身當作主題,而這就會直接展示詩的詩意性。這就使得詩歌變成了一種‘元詩歌’(metapoetry),或者說‘詩歌的形而上學’,即:詩是關於詩本身的,詩的過程可以讀作是顯露寫作者姿態,他的寫作焦慮和他的方法論反思與辯解的過程。因而元詩常常首先追問如何能發明一種言說,並用它打破縈繞人類的宇宙沉寂。”——張棗《朝向語言風景的危險旅行》

一個敏感的玩家很容易在《文字遊戲》中體察到作品對玩家的反覆呼喚,這種呼喚要求玩家關注語言本身,關注寫作或言說的生成過程。在大腦將文字的指涉作用祛魅後,潛能的世界坍縮為具體的世界,事物因此“可知”;但為了重新感受運動著的精神的奇妙,為了實現擺脫“無聊”與“貧乏”的生命訴求,為了使“永恆停駐於此刻”,我們往往需要重新為文字附魅,將符號的字澆鑄為變化的形象,使生命感受“可說”。

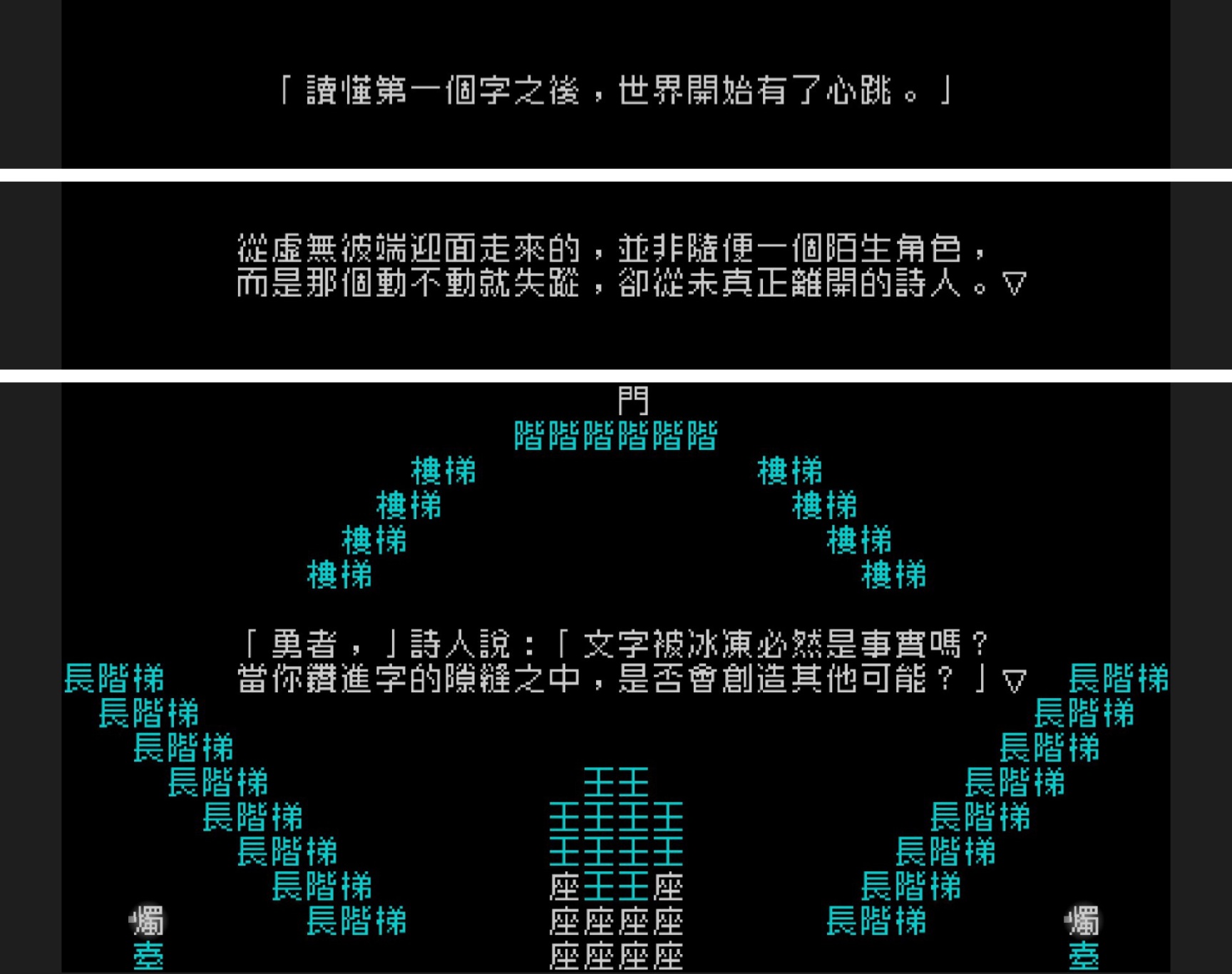

圖9:遊戲中處處充滿元詩寫作的叩問

“勇者鬥惡龍”的樣板戲為本作提供了一套規範的神話原型,勇者作為玩家的化身,在神話敘事中和玩家一同成長。故事中“我”的指引者是一位年邁的詩人,在遊戲中教授“我”如何使用神器,敦促我們親近語言世界,鼓勵我們在困境中永不言棄。初登場時,玩家需要挑揀出關於“老”的字詞,完成詩人形象的確立。老詩人這一角色既像榮格原型說中老智者的投影,也如同作為記述者與傳頌者的荷馬形象,為玩家步向“語言風景”的旅程施以確證,提供經驗和助益。

本作的三件神器分別是“貝克思貝斯之劍”,“杜爾手套”和“四目頭盔”,分別對應“刪減”,“移動”,“拆解及合併”漢字的能力,其中“貝克思貝斯之劍”的命名正是對退格鍵(Backspace)的轉義。剔除語句中的字詞、倒裝、將漢字拆解與合併都會改變字詞甚或句子原本的涵義,勇者的神器是關於書寫,關於修正言說的工具。在遊戲中,言說是唯一真實的武器,對句子表意的修撰會直接反應為對事實的改寫:在面對蛇妖的首戰中,在貝克思貝斯之劍的斬擊下,“走向勇者投降的結局”被“向勇者投降的結局”複寫,戰局因此得到逆轉。

圖10:戴上神器之一“四目頭盔”後,詩進入了“我”的視覺

以語言為法杖,在自然中點石成金,很容易讓人聯想到雪萊眼中詩人“未經公認的立法者”身份。上世紀以來,圍繞災難後詩之可能性的討論層出不窮,有關“抵擋坦克”的價值判斷激盪著全人類的共同話語。或許堅持做一名識字勇者並非是“野蠻的”,但無論從政治的還是美學的觀察來看,寫作對現實的改寫都更像是童話故事。在《文字遊戲》中,魔龍肆虐後的大陸只有沉默的冰川,那些被冰結的文字既無法用神器開鑿,為勇者提供素材,也不能被人民讀取,體察每個詞背後的本真含義——如果那真的存在的話。陷入茫然與被動的時代性失語正是這個被冰封的世界的真相,而為了解凍這片死寂,討伐魔龍的戲劇必然以詩開場,勇者的複數性正是希望所孕育的地方。

在祭奠過往勇者的“添普來堂”,新人勇者“我”所接受的試煉即是對前輩詩人或作家的超越,在名為“傳統”的巨人的掌心,“我”需要自主發明並戰勝這一晦暗的父親形象。歷代勇者的智識永遠承繼給挑戰未知的人。在與魔龍的角力中,“我”也許並非它的對手,但在成為“人”以後,在“主體的我”邁入歷史,成為“世界的人”以後,人的書寫作為反對不可能性的嘗試,其對虛無的僭越解除了言說的禁忌,消極主體“開口之難”的困境被克服。“你必須改變你的生活”——這一指向未來的元詩理想在《文字遊戲》的交互體驗中得到了真切的闡述。

圖11:在魔龍的冰息下,“我”在霜凍中失語

4.“字”或言說:歧義的帝國

遊戲中,詩人教導“我”說,勇者的責任在於清除文字之中惡的成分。如果說魔龍是“惡”,那麼被冰封的公主,這一等待拯救的側影,彷彿永遠都是美的象徵。將動人的女性形象視為美學訴求的直觀提喻,是一支典型的文學傳統,但在本作裡,公主的詛咒是個體內生的,魔龍的冰封反而壓制了詞的暴動。勇者意識到,對語言的侵蝕才是美的真面目,彷彿因熾熱而令人目眩,對心靈來講,超越之物總是不可言說。每個戰勝魔龍的人都發現了世界上最危險的奧秘,但他們都面臨著生存的兩難,允許愛的私心意味著自我流放,而對美的放縱總是以毀滅告終。

在第一個結局裡,即選擇為拯救蒼生而殺死公主時,她臨終前慨嘆,自己的死預示著和平,字詞從此變得安全,今後也不會再有那些“文字遊戲”。渙散的亂碼被冷靜的詞典鎮住,一個沒有詩的世界裡不再需要勇者。不難設想,作為隱喻的公主之死會使勇者重新認識平和這一狀態並試圖組織一種與想象世界的親密關係。以“旗幟”和“鮮明”為核心關照的政治考驗正是上世紀漢語本體所遭遇的一場自然災害,並最終以釋義的眾籌閉幕,詞語的重建工作時至今日仍未完成。

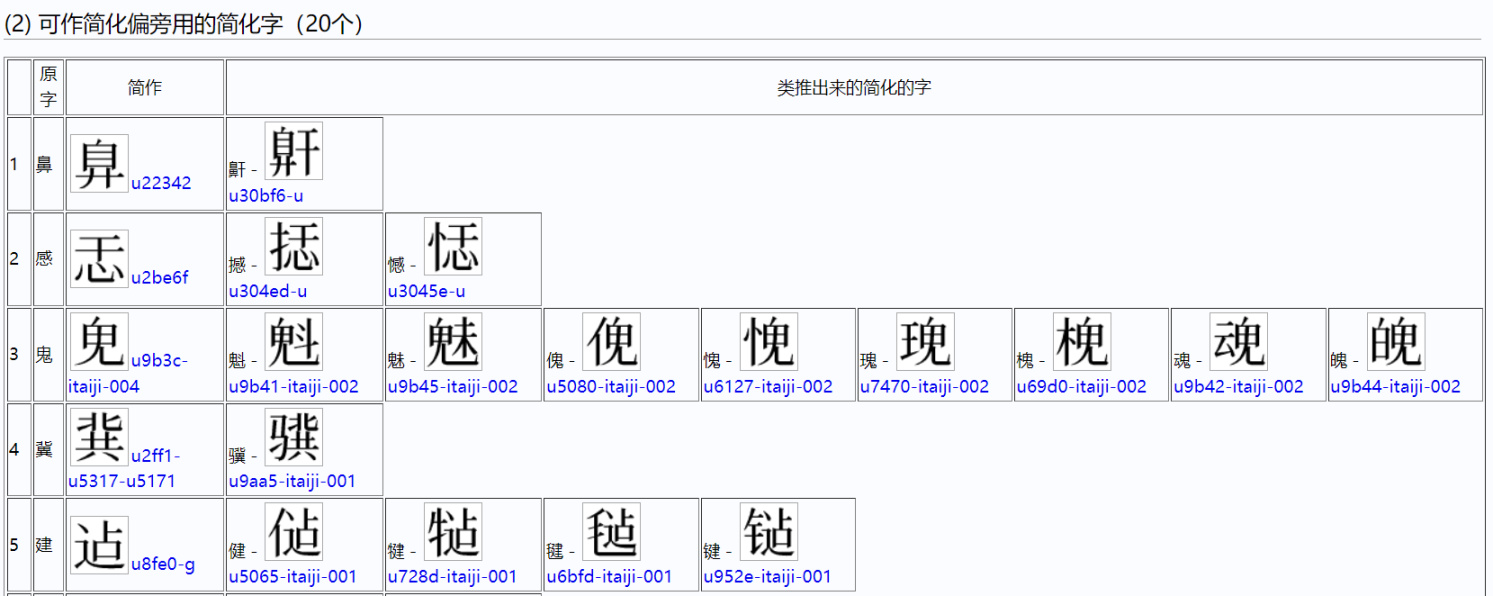

圖12:“我”在魔龍城裡用碎片還原公主的肖像

如第一節所說,漢字同時具備可看和可讀的屬性,觀察漢字即開始步入歧義的森林。此處的“看”不僅是對筆畫的空間組合的判別,更意味著對在視覺中串聯的意義集團的冥思。不同於屈折語單純的詞形變換,漢字的偏旁、部首和發音都蘊含有對形象的召喚和對數量眾多的他物的想象。從“造字”之字到現代漢語,即使歷經多次形象和音韻的削減,漢字作為想象力催化劑的特質也並未消弭。注視漢字時非常容易出現語義飽和現象(越看越陌生),很可能是由於漢字義項龐雜,且形近字、同音字過多,大腦解碼處理信息時會生產大量重複信號的原因。像閱讀圖像詩一樣,我們對漢字的理解並非純然是能指-所指的線性關係,在書寫“山”字時,除了巍峨形象的瞬時投影,還得根據它詞或偏旁的地位而分配不同的空間,與此同時,刪珊衫杉潸等一隊shan字正在語料庫中等待調用。線條組合,音律,義項甚至文化典故,都進入漢字的內在節奏之中,這些想象正是生產《文字遊戲》中大量謎題的源泉。中文的構字是如此獨特,以至於個體的字都具備形成主題類型的能力,某些一簡字的簡化原則已然欠妥,而二簡字的破產則直接關乎漢字難以或不適合繼續壓縮的內在節奏。

圖13:81版二簡字部分圖例,資料來源:字形維基(GlyphWiki)

漢字的簡化史與民族意識形態的演繹史在中文內部鑿出了一行緻密的豁口。和豐饒的語言底蘊相對應的是貧瘠的言說習慣,由於現代漢語尚未確立新的本體敘事的動力特徵,簡中互聯網的主流仍熱衷於變質的“抽象”文化,靠emoji和拼音首字母輸出情緒。與漢字書寫一同貶值的,還有詞的涵義,通過對諸如“真實”、“魔幻”等詞的大量重複,折舊了語義的實在涵義和細膩傾向。漢字的另一個內在矛盾在於西方話語與東方傳統的交匯,用類似“勇者鬥惡龍”的模板講述識字勇者故事的案例會越來越多,在機遇與可能中,也有潛藏在翻譯裡的風險。

詩與哲學是否同屬最高級別的想象,筆者無法在此做出答覆,但身為以中文為母語的人,阿倫特的這段論述無疑與我們的處境形成了互文:

哲學家要麼變成認識論者,關注一種科學家不需要的關於科學整體的理論;要麼變成黑格爾確實希望他們成為的——時代精神的喉舌,時代的普遍情緒透過哲學的清晰概念而得到表達的傳聲筒。無論是關注自然還是關注歷史,哲學家們都在試圖理解他們沒有參與其中的事情,並試圖與之和解。顯然,哲學比人類事業的其他領域都更多地遭受了現代性的磨難;很難說它的磨難更多的來自於這個幾乎自動崛起的,其地位完全出人意料地上升到前所未有之高度的活動,還是更多的來自傳統真理的喪失,即作為我們整個傳統基礎的真理概念的喪失。——漢娜·阿倫特《人的境況》

像遊戲中自說自話,前後矛盾的雙頭巨人,讓聽他講話的人都陷入迷亂的漩渦,處在只讀與只寫,開拓與傳統,沉默與危險等****的狀態中,漢語這歧義的帝國也置身於滔滔不絕的形象世界,每日消化著海量的言說,在這個時代經歷著屬於她的冒險。而作為她的使用者,我們更像是勇者之村的村民,通過將日常事務納入積極生活的格式,指引著我們身上大寫的勇者。將生活翻譯為史詩,也許並不像元詩寫作那麼樂觀,我們處在以自身為語素的人類遊戲中,在設法克服障礙的同時,往往只淪為一個統計數字。但我們觀察,我們說話,收集每位角色的格言,並不是為了勝利的允諾,這是遊戲的人的幸福。

這是我們的文字遊戲,我們活著,為了一個詞。

圖14:“你只能一直往前奔跑,才會找到答案。”

#單機遊戲#文字遊戲#遊戲測評#