民俗推理這個概念一直以來都是日式本格推理小說不可或缺的一環,無論是橫溝正史的《八墓村》還是三津田信三的《如首無作祟之物》都是民俗推理的經典,但這些作品無一例外均是以與世隔絕的前現代山村為主場景進行敘事,那麼到底有沒有一些以城市為主題的作品呢?答案自然是有的,“都市傳說”便是最符合“城市化民俗”的文化載體,在推理小說界有勇領薰的《名偵探VS學校的七大不可思議》;在電子遊戲界也有著大量優秀的作品成功展現了都市傳說帶給現代人最純粹的恐懼,如《恐怖驚魂夜》、《流行之神》、《本所七大不可思議》等推理作品就結合了都市傳說與民俗推理特點。

這次筆者遊玩了一款最新發售的都市傳說流推理遊戲《都市傳說解體中心》,被遊戲那獨特的美術風格與各類有趣的都市傳說所吸引,在深入體驗後決定以這款遊戲為引,講講都市傳說本身所具有的特性,並對本作進行評測。

本作是以像素畫風為主基調、由六個章節構成的點擊式2D AVG遊戲。玩家將化身因機緣巧合進入"都市傳說解體中心"打工的福來薊,著手調查那些以現代都市傳說為藍本的神秘事件。在調查環節中,玩家通過點擊場景可疑處收集線索,當信息積累到一定程度後,便需整理線索並進行推理以推進劇情。當某場景所有可收集的信息獲取完畢後,即可前往下一場景。場景轉換時,玩家需要通過"社交媒體調查"功能從網絡留言中提煉有效信息,逐步拼湊事件全貌。通過重複這一流程,最終達成破解都市傳說的目標。正如《和階堂真事件簿》系列的特色,本作也設置了防遺漏機制以確保玩家不會錯過關鍵線索。

除了必要線索以外,遊戲還會隨進度收錄諸如"渦輪婆婆"、"裂口女"等經典都市傳說資料(無論是否與案件相關),閱讀這些都市怪談的演變過程著實別具趣味。看著互聯網時代前的怪談如何形成、傳播,那些似曾相識的傳言如何被賦予其"真實"形態,這種對都市傳說生成機制的模擬實在精妙。

藉助SNS等社交媒體平臺進一步傳播,便是都市傳說的核心特點之一。都市傳說這一題材基本上脫離不了人的日常生活,無論是“廁所裡的花子”、“紅紙藍紙”。還是歐美都市傳說中“消失的搭車客”、“瘦長鬼影”等都是如此。因此依靠互聯網論壇的口口相傳,便可以最大化提升都市傳說的傳播性。同時,都市傳說第二大特點便是強調了恐怖概念中的“無邏輯”感,一個都市傳說事件,其起因和結果之間並沒有任何實質性的關聯,這種斷連感帶來了極大的“突兀感”與與不明所以,打破了日常與異常之間的分界線,完全超出了認知,因此能夠活用都市傳說營造恐怖感的作品往往都是非常嚇人的,本作也在很多地方設置了“jump scare”以提升驚懼感。

可以說,本作確實是抓住了一部分都市傳說所帶給人們的恐懼感元素,但其呈現的手法卻顯得有些頗為無趣,給人一種《走近科學》般的無語感,因此筆者將“流行之神科學線”作為了標題,《流行之神》這部作品將每個都市傳說故事分為了科學線與靈異線,其中科學線就代表這個都市傳說完全可以被科學手段徹底解體(解明)而本作也是這麼設計的,如同多數敘事遊戲慣用的"前期鋪墊+後期爆發"模式,本作前期章節的懸念鋪設缺乏吸引力,作為以都市傳說為題材的作品,刺激感明顯不足。

本作以現實社會問題為基底構築世界觀,容易引發共鳴。特別是遊戲中所展現的社交媒體調查環節,那些依託(自以為的)匿名性進行的無邏輯交流以及片面化信息驗證等現象,都是現實中隨處可見的鮮活案例,令人深思。

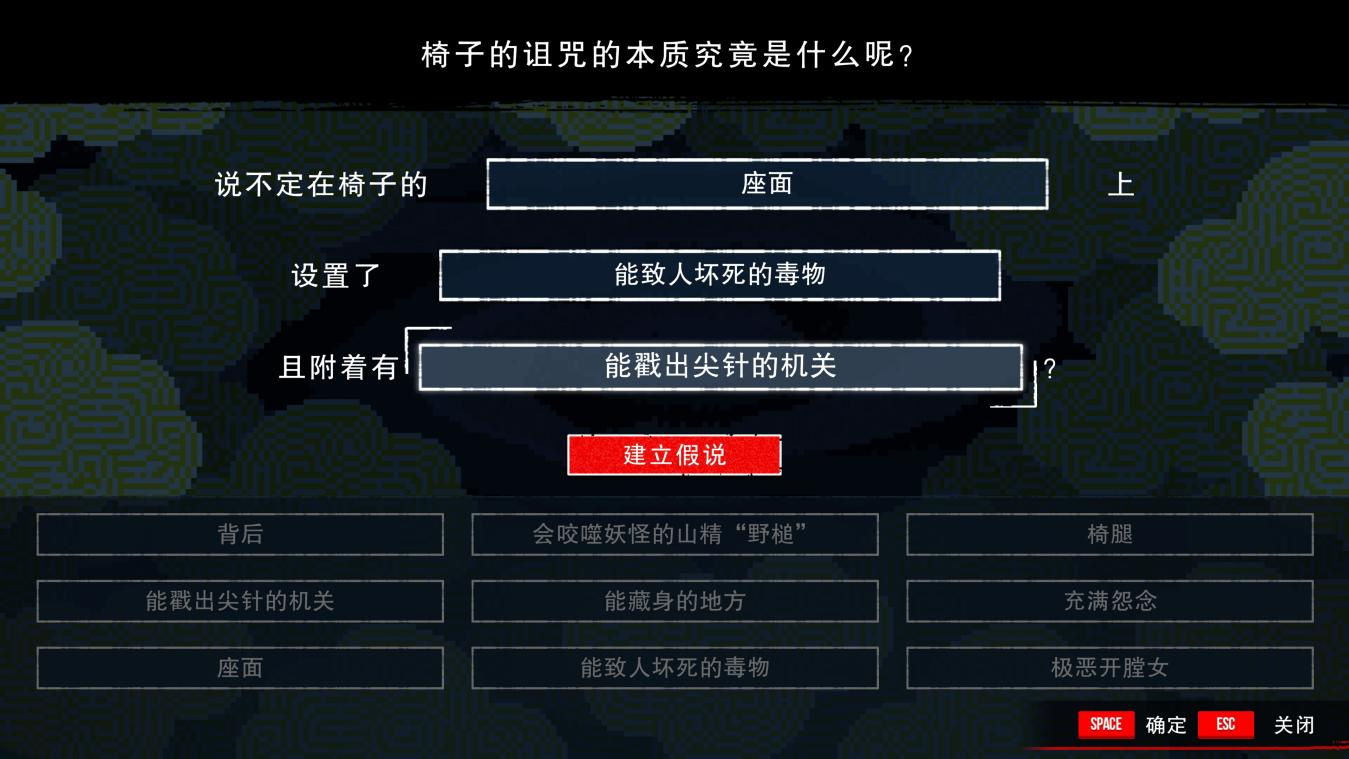

本作的解謎系統以線索調查為主體,雖然"鎖定"與"解體"機制設計新穎,但填鴨式的推理過程過於直白,大大削弱了探索樂趣。除終局反轉外,所有謎題都因前期的過度提示而變得可預測。本作本應採取"進入解體環節才揭示關鍵信息"的懸疑手法,而不是將所有線索都赤裸裸展現在玩家面前。

總而言之,本作在美術、音樂、音效與對都市傳說的各種盤點總結都做得非常不錯,但容易讓玩家昏昏欲睡,為什麼會這樣?因為本作的環境音效與背景音樂雖然很契合場景氛圍,但全程缺乏語音演出,單調的提示音效很容易引發倦怠感。若能在關鍵場景加入部分語音,體驗將大幅提升。同時,筆者十分建議增加文本快進與角色跑步功能,SNS調查與走訪環節中,每次點擊都伴隨"叮~"音效與短暫加載動畫的設計,初期尚覺有趣,重複數百次後難免煩躁。

文末優缺點總結:

文末總結:

對於曾看過《X檔案》、《黑衣人》等作品的人來說,本作絕對能直擊情懷。整體氛圍的營造、終章劇情的呈現、各類都市傳說的盤點、可愛而又有趣的角色設計都值得玩家一品。

像素美術堪稱完美,120分不怕驕傲!雖動作流暢度有待提升,但豐富的動畫演出配合獨特畫風,輔以頻繁插入的精美過場,為玩家帶來了持續視覺享受,通關後仍想將某些場景截圖收藏。

劇情節奏過於慢熱,敘事架構缺乏打磨,"填鴨式"設定灌輸嚴重影響代入感。

存檔設計存在嚴重缺陷,無法隨時隨地保存,沒有多存檔機制,可能會導致壞檔。