受不少作品驚人熱度的影響,中文互聯網上關於metagame的討論在過去十年間陸續增多。與此同時,由於遊戲的理論相對落後、遊戲批評不具規模等原因,在遊戲分類和敘事技術等命題上,玩家群體的討論並未取得一致的意見。在先後梳理元敘事和元遊戲的涵義後,本文試圖鬆弛metagame的定義標準,並對元遊戲的兩組動力特徵及其藝術表達上的創造做簡單介紹。由於筆者對數字媒體的專業知識缺乏系統性的學習,行文難免多見疏漏謬誤,切盼讀者批評指正。

1. 回退到超越之中:再談元敘事

1.1. 親愛的讀者,原諒我得首先明確概念

首先需要指出的是,元小說(metafiction)和元敘事(metanarration)是一組並生的概念,在半世紀前由Scholes(1970),Gass(1970)和Hutcheon(1980)相繼提出。但由於前者在英語文獻中的大量討論強化了其能指的權柄,且後者常與宏大敘事(metanarrative, or grand narrative)相淆,因此metanarration一詞的使用沒有形成嚴格的學術規範,在很長一段時間裡,其分析也歸併於對元小說敘事技術的探討。在The Living Handbook of Narratology裡,元敘事被定義為“敘述者對敘述這一行為或過程的表述”;以此為基礎,元小說則在整體文本的範疇內關注敘述的虛構性或具體建構。OED對元小說的釋義還強調了它對小說傳統的背離與戲仿。追根溯源,元敘事的寫作傳統在戲劇中體現得更為典型,Abel(1963)提出的元戲劇(metatheatre)理論也要先於元小說,但考慮到元敘事的分析框架,筆者仍選擇從元小說著手討論元敘事。

在通俗科普中,有一種常見的表述,即“元小說是關於小說的小說”。這一解釋確實反映了元敘事的一個典型特徵,即敘述的自我指涉:通過將敘事本身作為敘述的對象,可以暴露並凸顯虛構。然而,這一解釋中的“關於小說”雖然可理解為“以小說文本為對象進行敘事”,但並未指出這種敘事必須是元敘事。按照Hutcheon(1980)的區分,元小說中的元敘事可以是公開的,也可以是隱蔽的,但必須有自明的文本內敘事特徵的主位化(thematization)過程,換句話說,元小說需要有意識地對自身建構進行反思(Waugh, 1984)。作為承擔元小說這一功能的要素,元敘事的效力不止限於提供導向,還囊括了一切對講述者與受述者之間交流的指涉,也因此,元敘事才成為所有後設的虛構作品架構的核心(一個例外是“元詩”,本文不做討論)。

圖1:The Living Handbook of Narratology對元敘事與元小說的釋義

立足上世紀,元敘事的提出不免也帶有後現代主義在敘事危機中嘗試超越的決然。如同David Mitchell所言,結構是留給新作家進行創新的唯一領域,元敘事在靶向敘事自身的同時,也意味著一次艱難的後撤。Meta作為一個詞根,源自希臘語μετά,意為在某物之後或超出、甚過,直觀地看,metanarration即有超越敘述之意——比敘述更快且更完整地抵達敘述對象、更接近事物本身的,即是體驗與感受——但這種超越又必須以敘述為載體。由於敘述總是處於所述故事之上的那個層次(Kenan, 1989),為了將閱讀翻譯成體驗,把寓言還原為事實,敘述者必須調整讀者和故事之間的相對勢能——然而敘事依賴語言這一媒介作為不可約減的事實,在否定消除層級、否定完美的摹仿的同時,也拒絕了讀者的委身——既然絕對的超越是不可能的,唯一的解法就是人為製造一個在場者,使超越自我證明:讀者不能實際參與故事,但一個自覺的第三者可以充作臨時的邊哨,把守虛構與現實的界限;要讓一個人打哈欠,除了讓他看見身邊的人打哈欠,還可以讓他身邊的人看見身邊的人打哈欠。元敘事在文本內的出現總是意味著一個新的敘事層級被開闢,這使嵌套成為元敘事基本的結構特徵。對敘事者地位的確立,將虛構的突觸伸向了讀者的鏡像神經元,使文本可即。元敘事選擇嘗試對敘述進行敘述,即是完成了一次主體的翻轉,由是,敘事原有的分層得以重置,元敘事最終超越了敘事,而這種超越以文本自我意識的介入為代價。

圖2:在一個典型的metagame《牛奶袋中袋裝牛奶》裡,作為主角的小女孩喜歡把嵌套式的語句掛在嘴邊

1.2. 也把元敘事交給遊戲吧,你說呢?

當下,對元類型作品的認定大多依賴於元敘事的在場,但在對元小說進行定義時,其元敘事所指的被敘述的敘述,向來是敘述層級近於讀者的敘事,沒有考慮Genette所區分的最內層敘事(metadiegetic),以及並非由敘述者敘述行為加以嵌套,而是由其創作副本平行構成的特殊的內敘事(intradiegetic)。像《刺殺小說家》和《李美真》這樣具有兩層敘事空間的小說,雖然虛構了一整個次級文本,但作品中第一級的敘述者和敘述過程未被賦予自省的自覺,所以一般不認為其屬於元小說,也很少有人在元敘事的範疇內討論這類作品。然而,在最內層敘事(在以上兩作裡,體現為第二層敘事)中,角色有對虛構的自覺和相對的自我指涉——《刺殺小說家》裡進入小說家作品中的“我”,以及《李美真》裡見到“我”的李美真,都意識到第二層敘事的虛構性——如果把第一層敘事作為事實,那麼對第一層敘事裡的角色而言,第二層敘事就是標準的元小說;就作品整體而言,其與很多元小說也有類同的母題。這只是很小一例,但足以看到,即使沒有複雜的結構設置,隨著敘事向度的拓寬,既有的諸分析工具也很難滿足讀者對各類文本的解剖需求。

圖3:《刺殺小說家》中,第一層敘事中的主角有意識地進入了第二層敘事之中

說元敘事的擴張不啻一次撤退,是因為在放棄現實主義寫作完成的現實以後,敘事要處理的對象又返回到人自身,以及人與世界的關係中來。元小說首先承認了主體被永囚於語言塑形的世界,並試圖在其中組織一種人與世界的和諧關係(McCaffery, 1982)。結構上的超越不太可能是小說敘事的未來。一方面,文本結構的複雜化同時也是對讀者的耗費,若不置身於作為現代性事件的敘事的倫理性介入,象徵的超越就只能淪為機械的技術;另一方面,文字語言作為人類最信賴的母語,在鼓勵想象力增殖的同時也否認了夢想的定型,文字敘事的“及物”與否不會因結構上的發明而有所變化。無可否認,文字語言是元敘事天然的起點,“在任何自覺發生以前,母語只可能以必然的匿名通過對外在物的命名而輝煌地舉行自指的慶典”(張棗,1992),作為母語的文字語言有“你必須改變你的生活”(Rilke, 1908)的呼喚,當敘事無法在純文本中表現對超越的超越,這份邀請函便遞交給其他語言。

由於metanarration有特指小說敘事的淵藪,Wolf(2009)等學者將其他藝術形式中的元敘事用metareference加以區別,在本文中,筆者直接使用“元敘事”論述,不做嚴格的區分。我們看到,作為綜合性藝術的戲劇和電影,其地位已無可動搖。開敞的空間內,肢體和造型都是充滿活力的敘事語言;而在剪輯的設計與視聽的聯攜中,電影鏡頭在獲取驚人的信息密度的同時,也使敘事的節奏本身成為形象。這些敘事的質料並不讓觀眾感到陌生,它們為遊戲的發展提供了源源不竭的養分。如今,操持“交互”這一獨特的語言,毫無疑問地,遊戲必將越來越多地反哺電影和其他藝術形式。元遊戲(metagame)正在用一種最為生動的方式闡釋元敘事的核心:讀者被迫承認敘事中的虛構,卻同時協同創造了其意義的實存(Birgit, 2012)。

圖4:這是一幅元插圖,你可以在點開它後與自己打招呼

2. 為自己命名:何為元遊戲

2.1. 拜託,不要為Metagame的定義爭吵了

針對metagame定義及其類型學上劃分標準的爭執與論辯,並非單純出現在中文互聯網中。在對既有討論成果和筆者的相關看法進行綜述之前,首先需要說明的是,無論在中文世界還是英語世界,大多數玩家言說中的“元遊戲”,確實與學術話語的指涉內容有別,因此首先需要在可考的範疇內釐清metagame涵義的嬗變。UC Davis的電影與數字媒體專業副教授Stephanie Boluk和助理教授Patrick LeMieux共撰的著作Metagaming(2017)將為本節的討論提供洞見。

Metagame一詞最早現身於Nigel Howard(1971)的一本經濟學著述,並作為一個新的博弈類型被定義。囚徒困境這一最基本的博弈論(game theory)案例,想必不用再向讀者紹介:A和B兩個博弈者有認罪與沉默兩個可選策略,四種不同結果將映射到一個有限的收益集合。Howard假定,如果A對B的策略選擇有先驗知識,博弈即為metagame。在此時的分析中,B就具有四種潛在策略:如果對方認罪那我也認罪(C/C),即使對方認罪我也不認罪(D/C);等等。這是博弈中的博弈。進一步地,如果B已經有A知曉自己策略選擇的先驗知識的先驗知識,那麼metagame就演化為meta-metagame,在B看來,A的潛在策略數指數上升為16種。原版的囚徒困境只存在互相背叛的純策略均衡(C/C),而在meta-metagame中,博弈的嵌套卻使得雙方的合作成為可能。儘管博弈論與關於遊戲的理論研究旨趣有別,但它仍能說明,遊戲中的行動可以產生超越遊戲自身的結果,而這正是metagame的創造。

圖5:在Howard的論文中,metagame的metagame有雙方合作的均衡解

當下學界對metagame的研討氣象,則發軔於Garfield的系列觀點。在1995年洛杉磯舉辦的遊戲開發者大會(Game Developers Conference, GDC)上,Garfield首先以龍與地下城(Dungeons & Dragons, 1974)這一經典的角色扮演遊戲(Role-playing game, RPG)為例,借一種典型的遊玩情形來解釋metagaming:玩家利用自己的先驗知識來為所飾角色進行決策。隨後,Garfield(2000)將metagaming描述為“how a game interfaces beyond itself”,並將metagame分為四類:“what a player brings to, from, during and between the game”——分別對應於to(諸如牌組,道具,個人素養), from(像遊戲勝負,排名,成就係統), during(比如說遊玩時的閒談,氛圍營造) 和 between(遊戲間的比較,批評)四類。Metagaming一書又在“game-( )-game”的填空中補充了四類metagame,分別是within(諸如彩蛋,玩家對bug的應用),around(譬如遊戲直播以及其中的互動),without(考慮電競行業的間諜活動,遊戲公司的資本戰爭)以及about(這是玩家最熟悉的metagame定義,對吧?)。如此看來,metagame並非是在對遊戲進行分類,而是聚焦於遊戲與生活之間關係的處理,並以metagaming或“超遊”作為實踐手段。

我們會將元遊戲默認為涉及元敘事的遊戲,是因為詞背後的物在活動,因為我們已經習慣將言說中的遊戲(Game)換位為電子遊戲(Videogame),而把Meta限定在虛構之中,把超越拘縛於作為物的對象。儘管有點為難,Metagaming一書還是給出了metagame的定義:

“A signifier for everything occurring before, after, between, and during games as well as everything located in, on, around, and beyond games, the metagame anchors the game in time and space.”

在筆者看來,這一解釋過於臃腫,不易理解。命名總是輕易的,但玩家更需要自主建立起對metagame的認識。“就像介詞寄身於它後方懸空的名詞,metagame的意義也源於遊戲特定的實踐場所和歷史語境。”Stephanie寫道,“介詞之於言說,正如metagame之於遊戲。”遊戲並非是孤立的意義集團,一個“裝有正在玩遊戲的人的房間”才是一個完整的文本,遊戲自身、玩家、世界以及遊玩行動都是“名詞”,metagame因為“名詞”間產生的聯繫才得以顯現:閱讀遊戲手冊並按提示熟悉操作,不停調取存檔比較不同選項的結果,將剛剛的截圖分享到遊戲社區,如此等等;在單純遊戲之外的活動中,這些有意或無意的互動,不也構成了多組匿名的遊戲關係嗎?作為涵蓋遊戲內外諸元素的大能指,要在整個數字媒體的全景視域下,metagame——以遊戲為主體所衍生的所有遊戲關係——才能被還原,才能在時間與空間中錨定被遊玩的遊戲對象。

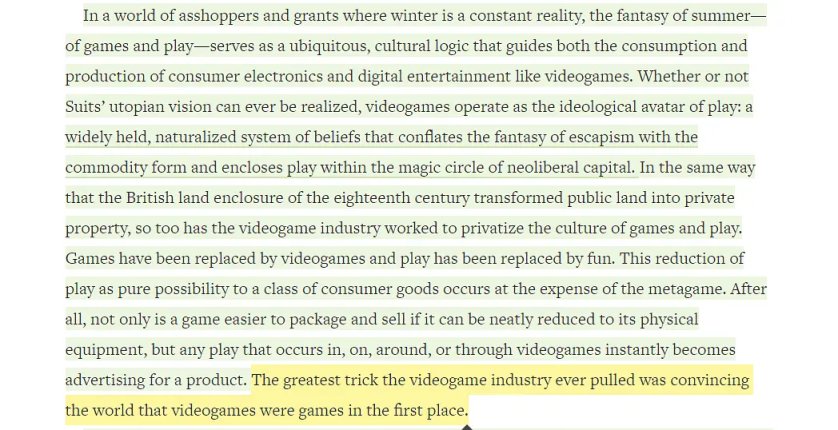

從嬉戲打鬧到體育競賽,從公園遊樂場到組裝說明書,遊戲作為一種有意味的形式,生來是要被遊玩的。在接受遊戲“陪我玩”的邀請時,我們即參與了metagame的創作過程。Metagaming書中始終有讓讀者進行自覺祛魅的建議:玩家應該把電子遊戲視作生產metagame的裝置,而非一個game。囿於篇幅,無法在此進一步展開討論,但作為行動的遊玩被編碼為消費的私有化型態,正是七十年代電子遊戲興起後,屏幕、手柄、主機等設備介入到人與遊戲之間的結果。電子遊戲以自指的方式粉墨登場,為交互語言自己的“文字”立法,而隨著人與世界的遊戲被移植到機械之中,我們也停止了對原初的metagame的遊玩。

圖6:有趣的是,電子遊戲的誕生本身就是一段元敘事

2.2. 但它仍需叫出自己的名字

同上一節所述,由於把meta解讀為元敘事,把遊戲等價為電子遊戲,玩家們在一個狹義的維度上定義了metagame,即以元敘事為驅動的電子遊戲。按照規範的話語體系,玩家通常理解的元遊戲,約莫相當於metareference-themed videogame。然而我們真的需要發明一個新詞來討論已為玩家熟悉的元遊戲嗎?對此,筆者的觀點是:無須整飭這一概念的用語詞型,玩家有必要了解metagame的所指意涵,但在討論中,完全可以借“元遊戲”來指代“game about game”的這類metagame。在本文內,筆者也默認此為前提來使用“元遊戲”一詞。

筆者將給出兩個延用metagame稱謂的原因。第一,在學術界內,metagame尚且沒有公認的定義,零散的玩家群體更是無暇生造新詞背後的概念體系。此時對新詞意涵的搶佔,又反映為話語力量的比對與較量。然而遊戲向來是更“親民”的體裁,尚未豎起偶像的玩家們,其言說領域也更為自治。在普通玩家業已習慣用meta來描述遊戲表現手法的今日(這個語境下,玩家想說的是遊戲在有意進行元敘事),要想修撰整個玩家群體的辭典,冒此大不韙,不僅徒勞,而且失卻討論的本意。第二,如同隱喻,我們遭遇的概念,尤其是新概念,總是藉由一種無法取消的範疇框架而被經驗,實證的或知覺的事實僅僅有限地向我們開放。比起新生的遊戲理論,筆者更信任文學批評和規範的哲學話語。在元小說,元戲劇,元電影等一眾可比的概念下,玩家追認的元遊戲概念既符合直覺,也具有充足的理論背書。況且作為一種類型標準,把“playable games about videogames”(Andy, 2011)作為元遊戲的定義並不缺乏材料支撐。概念的梳理是討論的前提,但並非核心,無論在哪種意義上,元遊戲處理的對象都是人與世界的關係,玩家理解這一主題,並保持自覺,這就夠了。

圖7:在中文ACGN圈內知名的wiki站點萌娘百科上,Metagame頁面的註解也頗有爭議

以其他元類型作品為參照,為衡定其範圍與界限,不妨就將metagame視作“含有主題化的元敘事的電子遊戲”。就像熄燈之於電影,在面對遊戲時,玩家會放鬆自己對虛構的假設,這是一種程式化期待。試想那些強調“純屬虛構”、“請按任意鍵”的進入界面,那些由畫外音指引你跳躍、攻擊的新手教程——不同於小說,由於電子遊戲有作為實體的媒介的自指性,幾乎所有遊戲都包括有元敘事,故只以此為標準是不夠的。要當元敘事服務於遊戲中的故事主體,且有意識地界限並凸顯自我時,遊戲才成其為元遊戲。也就是說,不以有組織的元敘事傳達情節信息或實踐劇本交互的遊戲,縱含有交互語言的元敘事,也不是元遊戲。所以像遊戲教程demo、《Pokémon Go》這樣,僅以交互語言的元敘事凸顯自身是遊戲的遊戲,並不是元遊戲;同樣的,在一些用自我指涉來插科打諢的視覺小說(Visual Novel)中,雖然它們在使用角色臺詞進行元敘事,但其既無結構上的組織,也並非文本主題的觀照對象,因而它們也不屬於元遊戲。

圖8:為使讀者直觀理解Metagaming,兩位作者為該書量身製作了遊戲《Footnotes》(2018),借關卡的設置來說明書中要點。這可以算元遊戲,因它有組織地運用元敘事(每一關都有自指的交互語言的示範)傳達了一個系統的主題(遊戲裡收集的腳註解釋了書中的論點)

3. 樹為**者:元遊戲的動力特徵

不難注意到,元敘事同時具有消解虛構和延展虛構兩種截然相反的動力特徵,這一點也直接反映到元遊戲的敘事構成中。當敘事者個人化的敘述被拆穿,故事的真實性也就無從可考,虛構被暴露之時——這個既富戲劇性,又讓人無所適從的瞬間——玩家並不知道它將如何運動。顯形的虛構既可被當成此世經驗的贗品,也可作為彼世生活的副本,以文本為起點,它同時墜落與上升。在遊玩過程結束之前,這種運動都處在變化之中。元敘事的運動軌跡將最終決定元遊戲如何吐露自己,以及如何實現與玩家,與世界的互動。

Wolf(1993)的術語體系為分析元敘事提供了可靠的參照,在此基礎上,我們能在以下三個維度考察metagame作品:形式中介(form of mediation),文本聯繫(contextual relation)和內容價值(contents value)。形式中介即元敘事的發生場所與表現途徑,它是直接的,借敘事者之口講出的,還是隱含的,藏身於被展示的虛構之中;不同的敘事方法會帶來不同的表現效果。文本聯繫是指元敘事在故事中所處的位置,與整體文本的關係深淺能反映元敘事對象在作品中佔據的地位。內容價值則是對元敘事效能的度量,用以評價其撬動的文本厚度,指出它指涉的對象是一小段文本還是虛構本身。有了以上工具後,筆者將按照元敘事的驅動方式,對元遊戲的兩種運動類型做出區分——需要注意,這並非是在對元遊戲進行分類,不少遊戲同時具備以下兩種動力特徵。

3.1. 第二現實的崩潰:元遊戲的收縮

優秀的藝術作品可即,是因為它使我們在場,所以我們總希望“沉浸”於對一段美夢的體驗。然而遊戲天然使我們的意識分離,這種雙重身份或“解離性扮演”(語自知乎用戶“九日”)是遊戲,尤其是RPG遊戲,最奇異的特質。在讀小說和看電影的時候,讀者和觀眾在借用敘事者雙眼的同時,放棄了身體性的現實,閱讀和觀看的動作並不作為藝術體驗的一部分。然而以RPG遊戲為例,玩家卻可以同時作為握著手柄的遊玩主體和屏幕內身為持劍勇士的遊戲主體;操縱分身即是角色扮演的過程,如果沒有玩家的控制,勇士就喪失了主體性而淪為客體,這使得玩家和角色的在場互相映證。對玩家而言,扮演過程中的選擇與反饋連貫了作為生活的敘事,遊戲的虛構提供了一個自足的空間,這是玩家的第二現實。在《薩爾達傳說》(Legend of Zelda, 1986)中,身為主角的精靈勇士名為Link——這個電子遊戲史上最重要的隱喻,為元遊戲區別於其他元類型作品的獨特性奠定了基礎。

圖9:《薩爾達傳說》中,道路的選擇是一種主體隱喻的原型

在一段玩家寄身其中的遊戲體驗裡,用自指的元敘事揭示作品的虛構,近乎宣告一個世界的末日。部分以收縮運動為核心的元遊戲便以此辨識自身,將其作為敘事設計的主要目的,這類遊戲也可被稱作metafictional videogames。如果說元小說中的元敘事僅僅動搖了文本的逼真(vraisemblance),那麼元遊戲在取消故事真實性的同時,還否認了身為共同創作者的玩家——到虛構現身為止——所有交互行動的情感寄託。玩家遊玩遊戲的能動被褫奪,對意義的自我認定不被行動發生的場所承認,這個第二現實的崩潰伴隨著元遊戲的坍倒,玩家被遣返到現實中,在屏幕前重新認識到自己與遊戲間事實性的屏障。

為玩家熟悉的一個典例是《彈丸論破V3》(Danganronpa V3: Killing Harmony, 2017)。《彈丸論破》是一個著名的ACGN系列企劃,僅就遊戲而言,又以三部講述主線劇情的文字冒險遊戲為綱:被關在學園中的16名學生被迫參與自相殘殺的遊戲,玩家需要扮演主角調查每起命案的來龍去脈,並最終探清陰謀後的真相。由於人物刻畫鮮明,解謎環節新奇,這一遊戲模式取得了相當的成功。《彈丸論破V3》裡,在最後一場班級審判中,這場遊戲的“主謀”白銀紬不斷化身歷代出現的人物,指出“彈丸論破”的真相是一場精心策劃的真人秀,正是屏幕前玩家們對自相殘殺這類題材的熱衷,才催生了一部又一部的類型作品。此作在玩家群體間爭議頗大,正是因為此作的元敘事不僅在作品內部進行自指,還否認了整個作品系列的實存。直觀地用時間度量,三部遊戲共計70餘小時的體驗被輕慢。像從一個久居的國度裡被放逐,在玩家的自省中,有對虛構的故園的追戀,也有對現實的荒原的側顧。

圖10:化身第一部女主角霧切響子的白銀紬,向主角指出作為事實的虛構

更多以收縮運動為敘事導向的元遊戲則意在處理更為細膩的課題,這是遊戲製造的效應或幻覺內縮的結果,它們在考察虛構的界限,以及虛構的內在設置時有技術上的優勢。重要的不是虛構角色為何知道自己是虛構,而是他們如何面對虛構。在《心跳文學部》(Doki Doki Literature Club!, 2017)中,Monika作為一個有自我意識的程序角色,在刪除其他女性人物後,向玩家坦白了自己的愛意。為了可即的獨處,她將玩家囚禁於一個數據流的密室中,阻止了遊戲的進一步進行。隨著開敞的遊戲變得封閉,交互語言的元敘事遞歸到交互行為自身,玩家需要在遊戲文件夾內刪除Monika的角色文件,才能終止這段拘禁,喚醒她的愧疚感。《君與彼女與彼女之戀》(YOU and ME and HER: A Love Story, 2013)中,發現自己處在遊戲裡,並見證玩家違背一週目時的誓言後,Miyuki也將玩家拘禁起來。

我們注意到,《心跳文學部》中Monika是文學部長,《君與彼女與彼女之戀》裡的Miyuki是話劇社女演員,她們都擅長在虛構中發現現實。這一虛構創作者的身份,既是她們日後面對整個世界的虛構性時能自我認同的重要理由,也在幫助玩家理解這麼一個事實:虛構與現實之間不存在比較級。“囚禁”作為一個隱喻,其原型正是元敘事的“嵌套”,強調收縮的元遊戲把牢籠放在遊戲內,注重擴張的元遊戲則將之置於遊戲外玩家所處的現實。嵌套的漩渦中天然有對存在著的主體的自指,玩家不能不去設想,自己控制的分身且被囚於屏幕內,房間裡點擊鼠標的自己又何如?當然,收縮運動的核心仍是對故事本身意味的討論,至於現實的存在性問題,則在元敘事的另一種運動中得以呈現。

圖11:一週目中,Miyuki向主角袒露自己的心聲

3.2. 虛構在此在的塑成:元遊戲的擴張

主體對虛構的認識關係在一種有意識的觀看中得以反映。當元敘事不經敘事者的講述指出,而是在被精心展示的虛構中自己顯露時,屏幕便更容易取得鏡子的形狀:玩家所在的第二現實催眠了專注遊玩的玩家,使現實反成為遊戲的幻象。虛構與現實從兩個有從屬的集合,變成一對互文的形式關係。注重擴張的元遊戲利用這一動力規律,讓元敘事在玩家自己的交互行為中被講出。

談到metagame,無法迴避的一部作品是《史丹利的寓言》(The Stanley Parable, 2013)。Stanley是一個按指令辦事的普通職員,發現這個世界不知什麼時候起只留下自己孤身一人,玩家將控制他穿梭在大樓裡,進行一場未命名的探險。遊戲中時刻跟進的畫外音不僅是旁白解說的擔綱者,還兼為遊戲虛構與遊玩事實間的調解員。他指導、規訓、欺瞞玩家,試圖影響玩家的選擇,又反受玩家的選擇影響。這是一個無故事的故事,在被拋入一個空白的世界後,主體完全依靠自己的選擇進行敘事——這同構於生活本身的機制設置,一如玩家自身的生存處境。這種類同起到了反間離的效果,使得Stanley成為一個可供所有玩家穿戴的化身,強化了玩家的在場。史丹利的寓言是一個鼓勵玩家自主思考的寓言,它的樂觀反映在“主體的選擇存在意義”上,面對每一個可供觀賞的有意味的結局,玩家有這樣一種確然:自己的選擇並非只是身為他者的旁白的註腳。

圖12:面對遊戲中許多道門的邀請,玩家對Stanley的“扮演”逐漸還原為“同一”

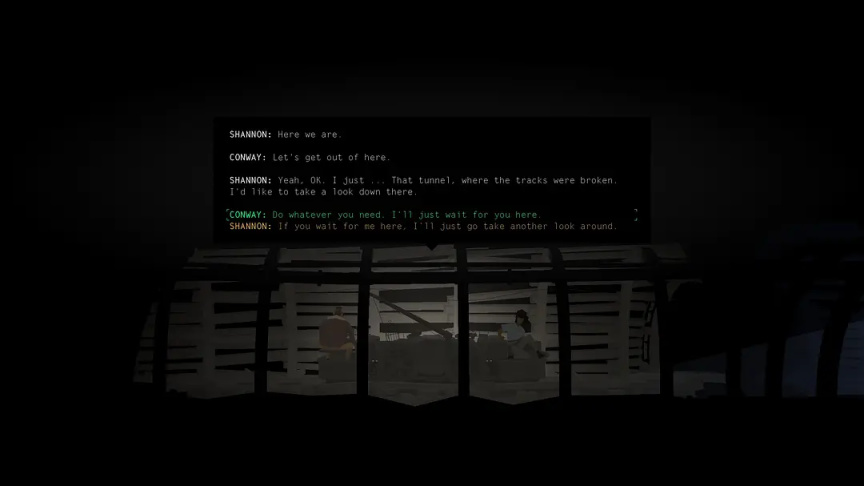

《肯塔基0號公路》(Kentucky Route Zero, 2013)則以紛繁的敘事技巧和詩性的表現手法顛覆了傳統的元敘事。本作的主線劇情是古玩店的僱工Conway受老闆兼朋友Lysette之託,欲將一份快遞送往地圖上不存在的地點Dogwood,得知前往此地必須途經肯塔基0號路,Conway在夜裡踏上了旅程。遊戲中通篇都是隱蔽的元敘事,通過非常規的情節表現,玩家察覺到故事在自身周圍的溢出。本作最重要的元敘事手段,是對玩家和導演身份的刻意模糊。一般遊戲的交互設置是強時態,重因果的,即玩家通過遊戲敘事中已得知的信息來做推斷,用行動實現自己想達到的效果。而在本作中,有大量交互選項是弱時態,淡聯繫的,即玩家並不知道選項中信息的真偽,但通過對選項的確認,創建了一個此前的既定事實。人物的個人經歷、角色的命名甚至背景音樂的歌詞,都是玩家自己在選擇中塑形的。隨著故事的深入,Conway的旅伴逐漸增多,面對不同的互動對象,不同角色的反應和言說都有差異,而這將影響對話的走向。玩家意識到自己並非是在控制Conway進行冒險,而是在巨大的虛構世界裡調度人物和物件,親自參與故事的製作和導演。

圖13:在面對選項時,玩家可以決定誰負責言說,像是導演在分配臺詞

《史丹利的寓言》裡,面對那個巨大的顯示屏房間,玩家會重新意識到注視這一動作背後的對位關係。《肯塔基0號公路》中也反覆出現了對“觀看”這一動作的模擬。在馬克爾斯住址打開電視時,隨著鏡頭的推近,產生運動和變化的並非電視屏幕,而是作為現實的庭院和馬廄;在幕間劇場裡,玩家坐在吧檯附近的圓桌旁聽著他人的閒談,身後卻是劇場黑壓壓的觀眾席;在一個超文本的模擬計算機XANADU裡,Conway等人重溫了重要角色Donald的人生,並模擬出了遊戲裡即將發生的情節。作品中的觀看反映出了以下幾個重要事實:觀看者同時可以被觀看對象或其他觀眾觀看,觀看會對觀看對象所居的環境施加影響,觀看中寄寓有改擬事實的力量。這是元敘事內涵的超越本質,也是虛構對現實最直接的動力反饋。

需要再次強調的是,作為兩種動力特徵,元敘事的收縮和擴張並非是對元遊戲進行分類界定的標準。存在把特定類型的元敘事做為主題的元遊戲,但不能否定這兩種運動類型必然在所有元遊戲中發生。《彈丸論破V3》的結局裡,當最原終一等人揭穿彈丸論破這一作品的虛構後,立於廢墟之上,迎接他們的會是自由的世界嗎?這是最後的嵌套,但不會是僅剩的嵌套,像兩面互相觀看的鏡子製造出無窮的幻覺,元遊戲記錄了躬耕於生活的玩家的意識檔案。這虛構與現實短暫的相逢,“讓萬物歸一”。

圖14:才囚學園這一故事的舞臺本身即為牢籠,而“牛奶袋”外會是“牛奶袋”嗎?

4. 成為在場者:元遊戲的創造

4.1. 作為遊戲環節的交互事實

在上一章中筆者提到,遊戲中的解離性扮演為玩家提供了在此世與彼世間共存的經驗方法。和書籍與電影類同,大多數遊戲將舞臺搭建在遊戲內部,為了使故事取信於玩家,有意讓玩家忽略自己的遊玩行為,而將所有注意力傾注於遊戲世界。元遊戲的創造則在於,通過有組織的敘事,把作為事實的遊玩行為納入了遊戲環節之中,使得交互發生的領域從虛構的遊戲空間延伸到現實的觀照範疇。玩家不再作為彼岸的化身思考矛盾的對策,而是在認識到人的境況後,自主認領了當下的行動者的身份。

Marina Abramović是當代行為藝術的代表人物之一。在2010年紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art, MOMA)舉辦的大型回顧展上,Marina帶來了一部新的作品:《藝術家在場》(The Artist Is Present, 2010)。這件作品僅由一張桌子,兩把椅子和Marina本人構成,想要體驗這部作品的觀眾將坐在Marina對面,與這位藝術家相互對視。這是否讓玩家們聯想到《心跳文學部》裡,被囚禁的玩家與Monika之間的對視呢?在凝視對方的同時也有被對方凝視的確然,這一簡單無比的交互,是《藝術家在場》的母題,也是元遊戲的重要特質。藝術家在場,既是在觀眾與參與者身份的複合中,對主題的自我探尋,也是借一個有意識的他者,使主體樸素的交流行為得到還原。在沒有掩飾的鏡像裡,玩家在自己的凝視中捕捉到自己的心理活動,我們在與Monika的對視中確認了雙方的在場。

圖15:Monika對玩家的凝視與Marina對觀眾的凝視

4.2. 從倫理性介入到倫理性在場

Susanne Langer既已指出,藝術符號並非一般的符號,而是情感性的符號。在意義世界與真實世界之間,虛構敘事用對話的雄辯為自身的及物正名。這個道德上的陪審團與仲裁者,曾是活著的作者,是文學批評,借倫理性的介入來指導讀者的生活。過去,主體用“寫”來代替“做”,而現在,“做”已經在模擬與親歷中獲取了象徵性的知覺。從遊戲到元遊戲,從道德的示範到道德的參與,玩家發明了一種自足的自我指導原則。

在《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto)系列作品中,玩家燒殺搶掠等失範行為直觀地被“通緝”這一懲罰約束,玩家缺乏立場的道德實踐被程序的規定反制。在《巫師3:狂獵》(The Witcher 3: Wild Hunt, 2015)等作品中,玩家在劇情節點的選擇將決定不同NPC的結局,在錯殺善人、放縱邪惡的演出裡,由於親身的參與,第二現實的仿真使玩家反思自己的行為,棖觸良深。在元遊戲裡,道德問題則以更為尖銳的方式指出。《君與彼女與彼女之戀》裡,主角向Aoi指出,人並非是為了被攻略而存在的。《一次機會》(OneShot, 2016)裡,玩家要面對拯救遊戲世界,還是拯救同為另一個世界的主體Niko的抉擇。《地底傳說》(Undertale, 2015)中,作為人類的玩家要選擇是否殺死阻攔自己的怪物,面對那些同樣鮮活的生命,玩家首次的選擇會被二週目裡的角色指出。這些不容置辯的指控,使玩家更為深刻地沉思自己的選擇。元遊戲使作品同時成為道德的實踐場所,告解室和庭審現場,把玩家自己的心路歷程也汲取為敘事表述的一部分。

圖16:《一次機會》強調“你只有一次機會”,倫理精神要求的自我檢查是玩家對生命尊嚴的辯護,也是遊戲重要的道德功能

4.3. 重新認識虛構

遊戲的母語是交互語言,而交互或對話意味著雙向的言說。無論是林克的路還是史丹利的門,“選擇及其對應的結果”始終是構成交互語言的基本單位,再複雜的劇情流程也是一個個選擇引致的結果,這是玩家參與遊戲敘事需要掌握的語法基礎。在遊戲敘事所築就的綜合性單元中,虛構作為一種可供參與的對象,給予玩家不同於其它藝術形式的感受經驗。正是“選擇”的在場,使得“作者”這一已完成的形象很少在遊戲的領域復活,玩家往往主導著這個世界的話語實踐,並藉以再塑虛構。在元遊戲裡,虛構不再是一種被動的,不對評價做出反饋的客體,虛構有自我表達的意志,這種私人化的表達被整合進玩家最終選擇理解的虛構。

仍以《肯塔基0號公路》為例,遊戲裡的學者Donald貫以一生的宏偉夢想,就是對XANADU的完成。在理想中,這是一臺超文本的全知模擬器,可以再現一切視聽的城市與人類記憶的迷宮,復辟超越所有經驗的純粹自然的帝國。它的發明者們是一些數學家、程序員、作家和神話學家,XANADU是一種近乎完美的虛構型態。為了實現它,Donald在洞穴中忘我工作到暮年,放棄了現實的社會身份。Conway一行人在XANADU的原型機中模擬了Donald致力於完善XANADU的人生片段,在這裡,虛構被量化為現實、浪漫等簡單的指數,日復一日的現實是為了對虛構的調試與排錯,玩家只有選擇放棄才能終止這一無止境的構建。玩家在程式的冷漠中承認,虛構從不需要真正的完美,虛構不該是脆弱的,需要不斷維護的系統。在積水映出的星空中泊紙船,在沒有觀眾的酒吧裡放歌,這些零碎的敘事片段,才是虛構意義生髮的源頭。元遊戲高亮了那些目指模擬的虛構部分,讓玩家在自足的經驗之詩中,同步了虛構與事實的真我。

圖17:在XANADU的顯示屏裡,模擬出了XANADU自身

5. 後記與其他

當XANADU成為事實的物,或退一萬步,當《頭號玩家》中的“綠洲”研發成功並開放運營,此時是否存在元遊戲,以及此時的遊戲是否還能在藝術的視角下作為有意味的形式被體驗?虛構對知覺的覆蓋將取消遊戲目前的諸多交互特性,也會改變元敘事的自指功能。本文在狹義層面上所指的metagame,終會因敘事技術的進步和時代命題的更迭而有衰落的一天,但作為遊戲衍生的遊玩關係的metagame,卻能在任何文化背景下與世長存。元遊戲的侷限與未來,足以另啟專題探討,筆者學識短淺,自覺讓討論止步於此,相對合宜。

……很久很久以前,虛構和現實共存於同一個世界上,但現實的造物卻在歷史中培養出了複雜且強大的力量:靈魂。戰爭爆發了,在曠日彌久的爭鬥下,現實最終大獲全勝。由現實中最為強大的法師們共同結咒,所有的虛構都被封印到書本和熒幕之中。傳說涉法闖入虛構的人類,沒有一個能保持原有的自我返回。從高懸的現實帝國墜落,你在無限延展的廢墟中醒來。意識到終有一天,握住鼠標的在場者都會贖得自己的奶酪,這虛構與現實輝煌的照面,使你充滿了決心。

圖18:再次在屏幕中醒來,這使你充滿了決心

Bibliography

[1] Scholes, Robert. Metafiction[J]. Iowa Review, 1970(1): 100–115.

[2] Gass, William H. Fiction and the Figures of Life[M]. New York: Knopf, 1970.

[3] Hutcheon, Linda. Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox[M]. New York: Methuen, 1980.

[4] Lionel Abel. Metatheatre: A New View of Dramatic Form[M]. New York: Hill and Wang, 1963.

[5] Wolf, Werner. The Metareferential Turn in Contemporary Arts and Media—Forms, Functions, Attempts at Explanation[M]. Amsterdam: Rodopi, 2011.

[6] Birgit Neumann, H. Porter Abbott, Jan Alber, et al. The Living Handbook of Narratology[G/OL]. Universität Hamburg, 2009[2014-01-24]. https://www.lhn.uni-hamburg.de/index.html

[7] Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction[M]. London: Methuen, 1984.

[8] 裡蒙·凱南.敘事虛構作品[M].姚錦清,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店, 1989.

[9] McCaffery, Larry. The Art of Metafiction: William Gass’s Willie Master’s Lonesome Wife [J]. Critique: Studies in Modern Fiction,1976: 21-34.

[10] 張棗.張棗詩文集:詩論卷2·講稿隨筆[M].成都:四川文藝出版社, 2021.

[11] Stephanie Boluk, Patrick LeMieux. Metagaming[G/OL]. University of Minnesota Press, 2017(2017-10-12)[2017-10-12]. https://manifold.umn.edu/projects/metagaming

[12] Owen G. Nigel Howard. Paradoxes of rationality: Theory of metagames and political behavior[M]. Cambridge: MIT Press, 1971.

[13] Richard Garfield. Horseman of the Apocalypse: Essays on Roleplaying[M]. Jim Dietz, 2000.

[14] Andy Baio. Metagames: Games About Games[EB/OL]. (2011-02-01)[2011-02-01]. http://waxy.org/2011/02/metagames_games_about_games/