自畢業後,就少有玩遊戲的時間,但好在春節,可以名正言順地忙裡偷閒。於是大年初一的煙火聲裡,我拉上窗簾,用一個下午看完了《煙火》。心中所想,姑妄寫出,以備諸君之一笑。

從結構上看,《煙火》將演出的中心選在了一家人生活的套間,以房門連接靈異發生時所展現過往場景。如此把不同時空的經驗並置在同一個舞臺,使得跨度很長的故事時間(即警察看到死者經歷的心理時間)被納入到了較為短暫的敘事時間(警察兩次昏倒其實都只發生在一天之內)中,給人一種“三一律”的緊湊感。

一室之內,千變萬化

從畫面表現力上看,《煙火》也稱得上出類拔萃。就招魂這一過程來說,某遊戲採用的是近似黑色浮雕的質感,一方面營造了壓抑莊嚴的氛圍,一方面也降低了拔舌剜目的血腥;《煙火》則幾乎全部留白,黃泉漫漫,僅憑扁舟一葉,望之而不見其崖,愈往而不知其所窮,觀者自身也似化為遊魂,茫然而無所適從。尤其在轉場上,《煙火》的過渡十分出彩,紙錢變成小舟、灶臺看到地獄,尤其嚥下的魚肉化作鍘刀那一幕,可稱驚豔。

魚肉與鍘刀的蒙太奇

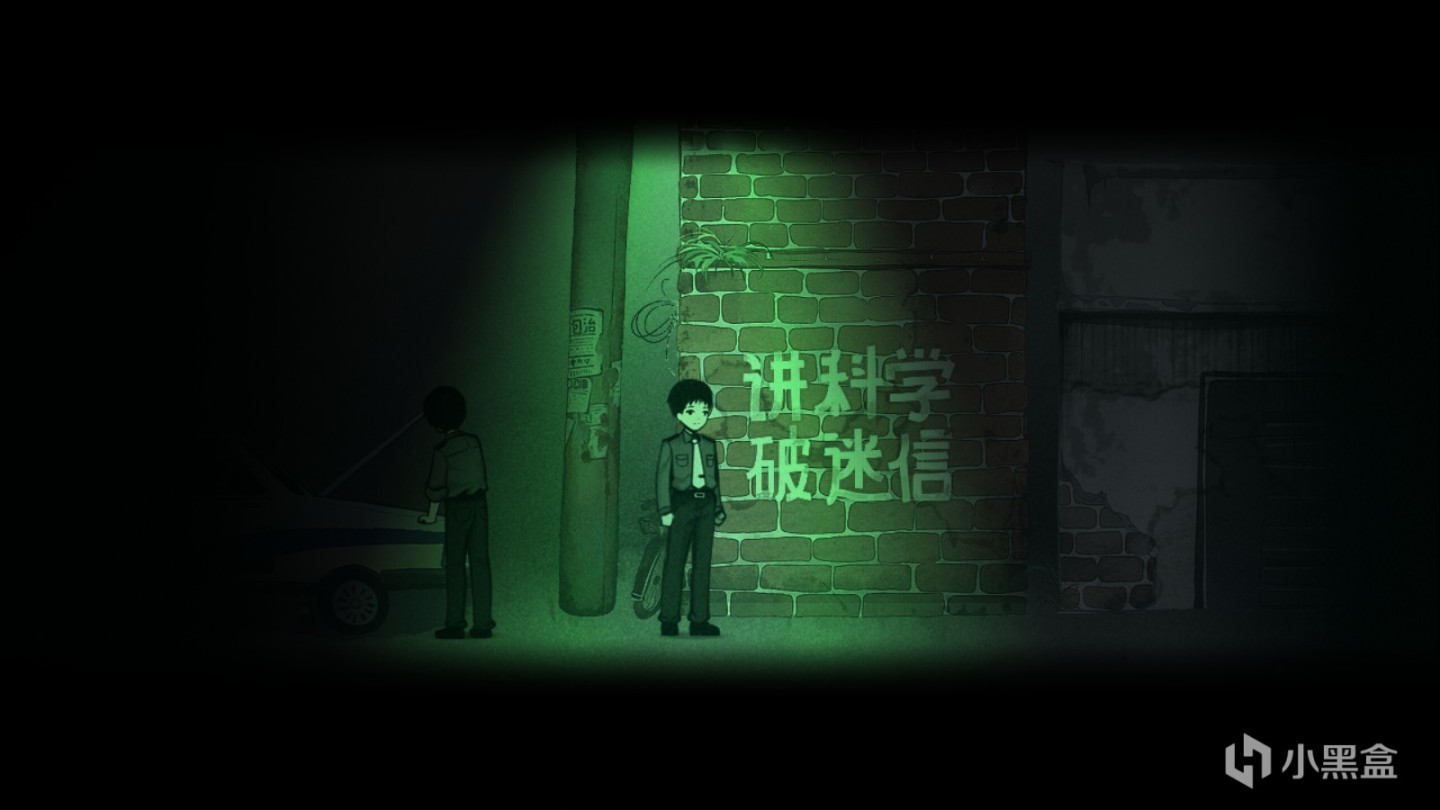

而從主題上看,愛子如命的家長、人財兩空的慘劇,最終指向的是對愚昧與迷信的批判。而這也正是《煙火》的高明之處:恰如《唐吉訶德》以騎士的形象來反對騎士小說,作為東方題材的恐怖遊戲,自然處處不離鬼神,但其目的卻不在於讓觀者信以為真,而是在報應、叫魂、招魂等一系列造勢後,揭露其虛妄之所在——可鑑鬼神的明鏡,最後照見的不過是叵測的人心。

但隨之而來的還有另一個問題。正如韋勒克所說:

“現實主義理論是極為拙劣的美學,因為所有的藝術都是‘製作’,並且本身是一個由幻想和象徵形式構成的世界”(《文學研究中現實主義的概念》)。

強調客觀真實的現實主義文學仍需憑藉虛構來構建故事的大廈,這一基本矛盾同樣體現在這部作品中:通過種種靈異現象來推動故事進程的遊戲,卻旨在打破對鬼神之事的迷信,這是否也形成了對作品自身的否定?

開門見山

我以為並非如此,相反的,這恰恰是《煙火》的張力之所在。反對迷信的主題,所指向的是遊戲外的現實生活,即邏輯的真實,而遊戲中的靈異現象,卻是人物心靈力量的外化,有一種情感的真實。作為遊戲的旁觀者、局外人,面前的作品再怎麼真真假假、虛虛實實,歸根結底也不過是假戲真做,不過是一場虛驚,你我心知肚明。也正因如此,我們樂於見到作品裡有超越生活邏輯的表現,渴望張揚故事中被壓抑的情感,希望實現劇中人未了的心願。

正如湯顯祖所言:

“生者可以死,死可以生。生而不可與死,死而不可復生者,皆非情之至也。夢中之情,何必非真,天下豈少夢中之人耶?”

於是,死去的母親能為女兒的生日訂下蛋糕,失蹤的老師能與警察一同見證案件的真相,對此我們並不覺得荒誕不經,因為你我心中的波瀾早已匯入了故事的起伏跌宕之中。死者顯靈、時空變幻等情節,也由此超越了單純的非自然元素,而成為一種表現手法,不再只服務於塑造神秘驚悚的氣氛,而成為角色內心情感的具象。這才是東方的魔幻現實主義,紮根於我們自身的文化之中。

假作真時真亦假,無為有處有還無

自然,從敘事策略的角度來說,比起借第三人之口把故事和盤托出,通過靈異體驗的引入讓觀者親歷其中,見證故事的走向,也是十分值得稱道的,但比起上文所說的情感張力而言,反不足為外人道了。

#神來之作新年特別篇#