一、不同地圖種類的簡單介紹:

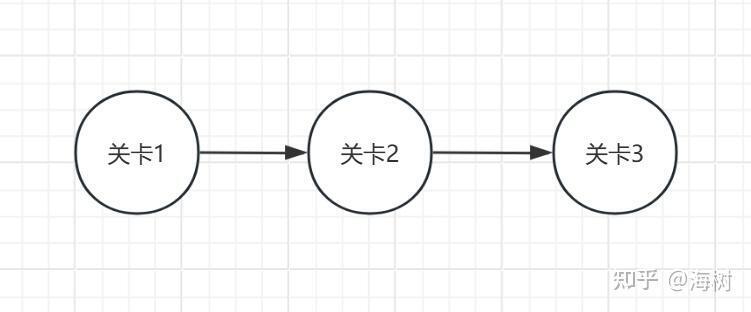

在對《TEVI》的地圖系統進行分析之前,我們先對現有地圖系統進行簡單分類。最基本的形式是線性地圖,遊戲進程和路線完全呈線性。在完成特定任務之前,玩家無法到達下一個區域。通常情況下,線性地圖只能與線性的遊戲進程相綁定。許多街機類RPG遊戲,例如《合金彈頭》和《雙截龍》等老一代遊戲,便採用了這種思路。

簡單的線性

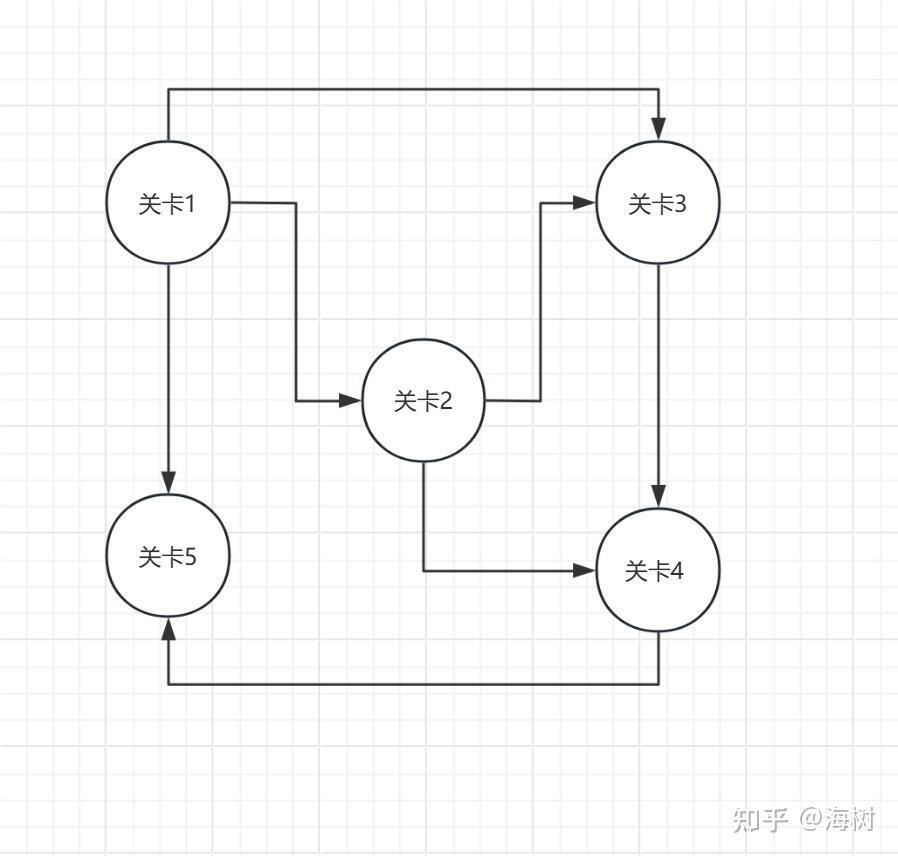

在線性的基礎上複雜化處理,是箱庭式地圖結構:

箱庭式地圖結構,部分關卡之間互聯

在線性地圖的基礎上進行複雜化處理的形式是箱庭式地圖結構。箱庭式地圖是一種設計自由度很高的地圖結構,設計師可以將地圖上的某些章節或關卡相連,從而形成一個大地圖。實際上,傳統的線性敘事結構與線性地圖的組合幾乎不需要設計世界地圖。近年來,隨著遊戲工業能力的提升,線性地圖在傳統RPG結構中的比例逐漸降低,箱庭式地圖設計則愈發增多。

在應用上,箱庭式地圖設計通常仍會與線性的劇情和遊戲推進相結合。許多地圖在任何時間段都可以抵達,但劇情的觸發通常需要遵循遊戲進度。

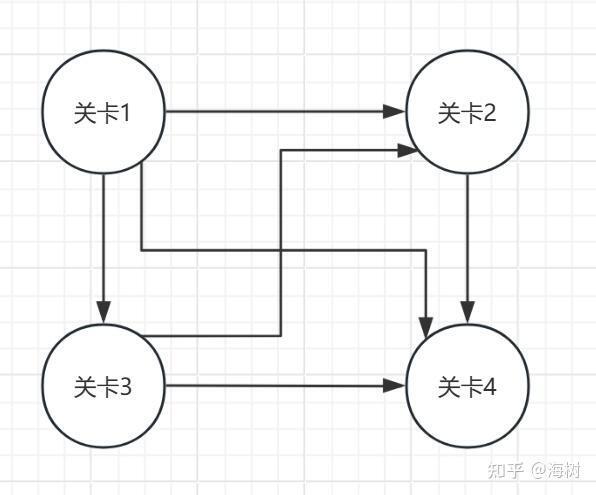

第三種則是開放世界地圖設計:

圖中箭頭只代表簡單的某一種路線,實際上有無數種路線,關卡也並不想圖中這麼固定,應該被稱為區域。

開放世界地圖設計的基調是幾乎不限制玩家的行動。玩家可以從任何地區移動到另一個地區,但玩家的進度實際上仍受遊戲進程控制。雖然圖中的箭頭僅代表簡單的某種路線,但實際上存在無數種路線,關卡的設置也並不像圖中那樣固定。

二、從《TEVI》分析箱庭式地圖結構

TEVI的地圖系統展開後基本上是這個樣子的:

基本的地圖展開

我們可以大致上對這個地圖的大框架進行概括:每個關卡內部高度耦合,關卡內外有明確分界線,關卡間的關係沒有明確要求。想要生成這樣的地圖,無非就是兩方面的設計:大地圖和每個地圖內的設計,接下來我將從兩個方面對這個地圖系統進行解析:

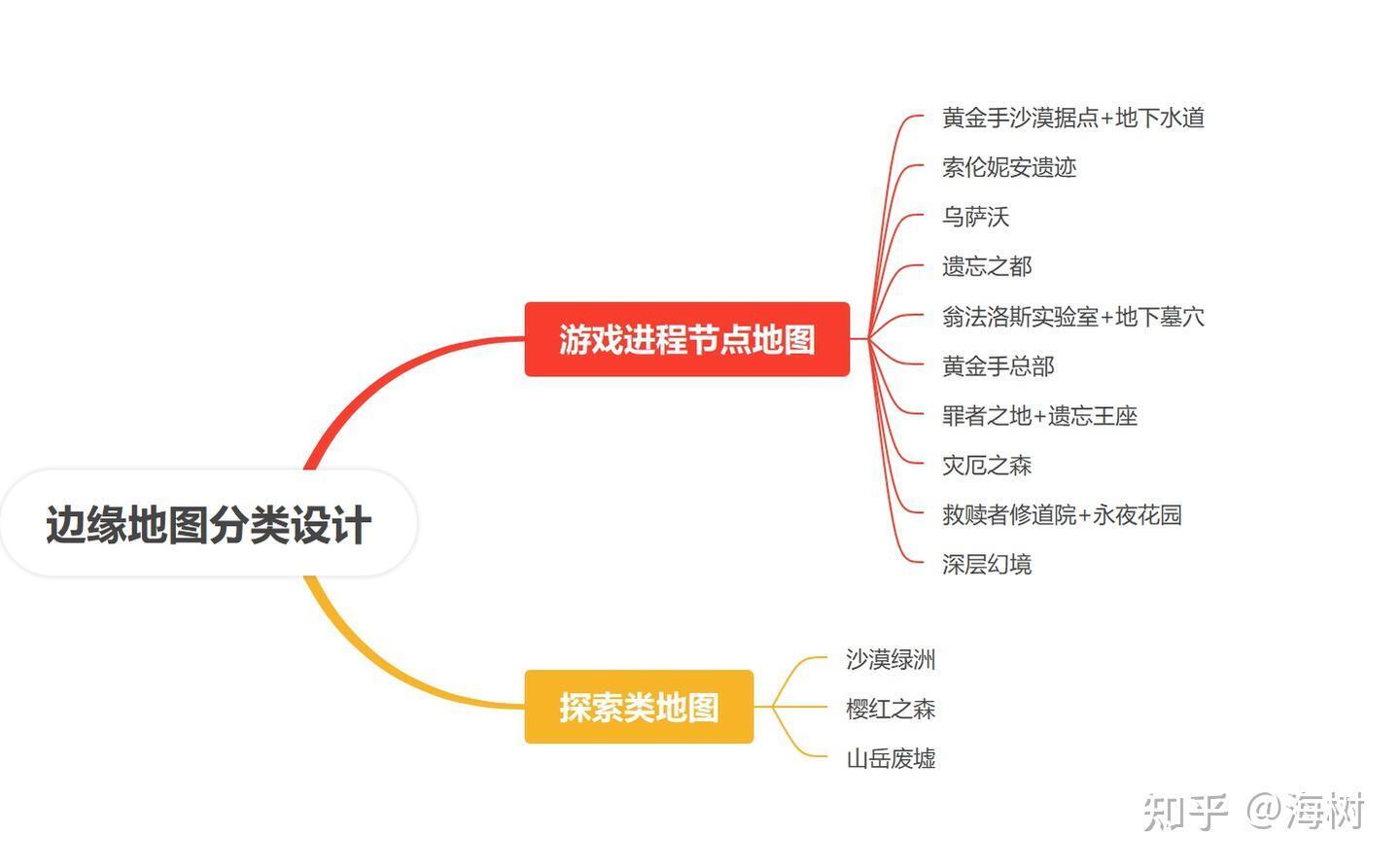

邊緣地圖的設計

首先是根據分佈位置對箱庭進行分類設計,我們先來看兩個例子:

大地圖邊緣的櫻紅之森

大地圖邊緣的救贖者修道院

這兩個區域均位於大地圖的邊緣,只有很少的路線能夠抵達,可以稱之為邊緣地圖。我的邊緣地圖定義是:“如果玩家抵達了這張地圖,可以合理推測,他們的目的地就是這裡。”也就是說,玩家在前往其他地圖的路上,幾乎不會再次經過這張地圖。

然而,這兩張地圖的分類卻幾乎完全不同。櫻紅之森是一張純粹的探索地圖,幾乎沒有任何劇情、特殊怪物和任務,玩家唯一能做的就是探索地圖上的資源。而救贖者修道院則是一張主線進程地圖,包含boss戰、複雜的機關陷阱和重要的劇情推進。雖然這兩張地圖在大地圖上所處的位置相對一致,但其作用卻截然不同。

在探索如何設計地圖的思路中,我們可以歸納出大地圖邊緣地圖的特徵:

- 複用性低,玩家使用過一次後再重複到達的概率低。

- 針對推動遊戲進度的地圖(如上文的修道院),通常標誌著一段劇情或故事的結束。

- 針對探索地圖(如上文的櫻紅之森),一般被設計得儘可能邊緣化,主要用於增加玩家的遊戲時長。

根據這些標準,我們甚至可以對整個遊戲內所有的邊緣地圖進行分類。

可能會遺漏部分邊緣地圖

有了這兩個分類,我們甚至可以生成一個簡單的箱庭式地圖:

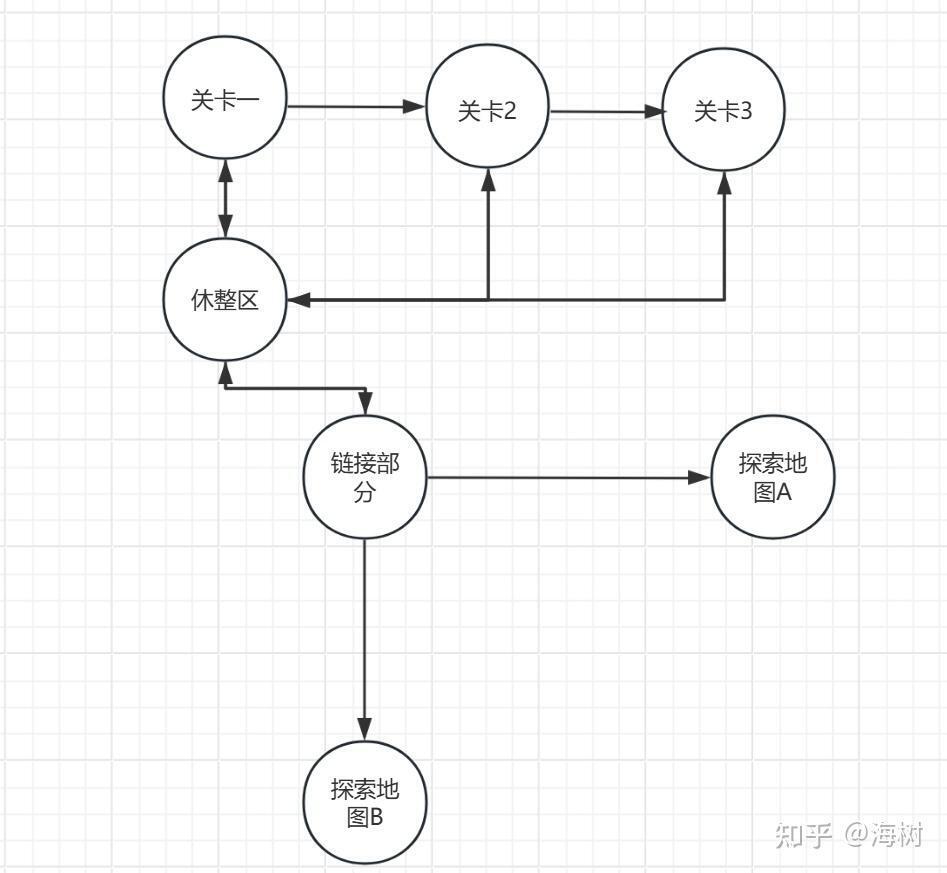

其中,關卡1、2、3都是某一章節的重要節點或boss戰區域,而休整區則是與單元地圖無關的區域。每個關卡內部高度耦合,關卡內外有明確的分界線,關卡間的關係沒有要求。我們可以根據這個地圖描述一個簡單的路線:關卡1——>休整區——>關卡2——>休整區——>關卡3——>休整區,並在該流程中添加某個時間區域,讓玩家對探索地圖進行自由探索。

邊緣地圖的內部設計:

我們還是回到《TEVI》這個切入點上,來看看這個遊戲是怎麼通過地圖設計來基本控制玩家的遊戲流程的,還是通過例子跟進:

遺忘之都

這是包含boss戰和劇情推動的邊緣地圖之一。在這張地圖中,進出路線只有兩條:一條是從左上角,另一條與正上方相連。地圖上有一個發光的“T”與這兩條路口相距甚近。這個發光的“T”是傳送門,允許玩家傳送到其他地圖的入口。這種設計可以簡單地控制玩家的遊戲流程。當玩家從左側進入時,無法進入傳送門,因為那裡有一扇單向牆。但當玩家結束這張地圖,準備從上方通道離開時,就一定會經過傳送門,同時玩家也可以穿過之前的單向牆,回到左側通路。

這種設計有幾個好處:首先,由於這是主線地圖,設計時應儘量讓玩家一次性完成推進,以保證代入感和留存率。因此,從開始到幾乎結束,這張地圖不會提供傳送離開的機會。另一方面,玩家結束這張地圖後幾乎馬上就能看到傳送門,這樣的設計極大提高了玩家返回主城補給的慾望,同時節省了引導玩家回城購買新道具和花費EP點的時間。

許多遊戲在章節結束後會有“交任務”或“與XXX對話”的設計,也是為了告訴玩家這一章節已結束,該補給和升級裝備了。通過合理的地圖設計和傳送點邏輯,可以省去這一過程。

箱庭式結構在延長遊戲時長上的鎖鑰結構

回到地圖框架,我們知道如何引導玩家在合適的時間返回主城購買物品和提高屬性,但仍然面臨一個問題:當前的箱庭式設計與線性設計相比優勢不明顯。如果只是這樣,玩家幾乎不需要利用大地圖,只需跟隨任務指引和傳送門就能快速完成遊戲。實際上,如果《TEVI》的所有邊緣地圖玩家只訪問一次,這個遊戲的玩家生命週期大約只有10小時,這是顯然不可接受的。

為了延長玩家的遊戲時長,我們可以對地圖框架內部進行如下處理,先舉幾個例子:

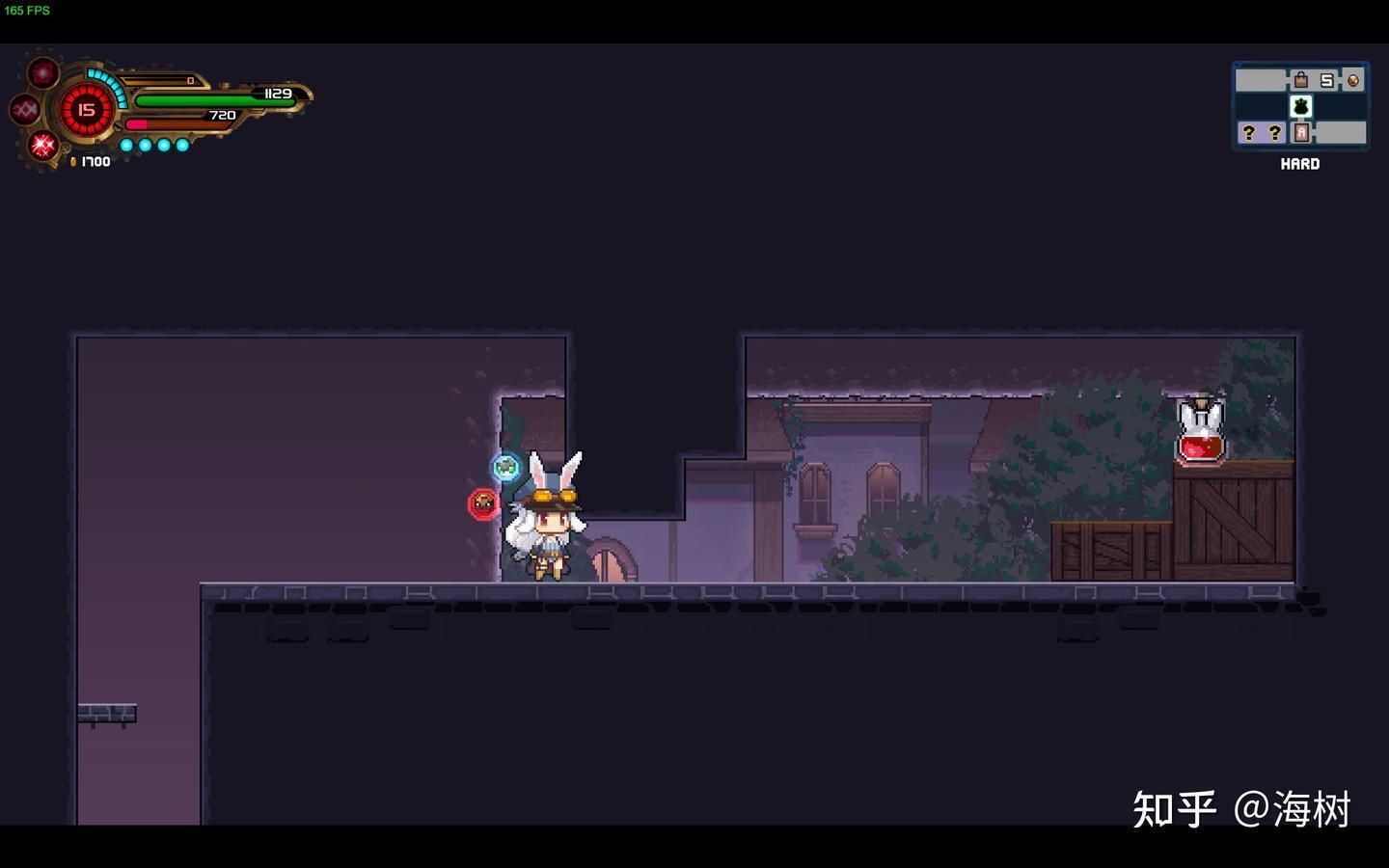

遊戲早期地圖,可以看到沒有滑鏟無法進入左側區域

在遊戲的早期階段,設計了很多玩家在當時無法完成的內容。例如,某些區域因缺乏滑鏟技能而無法進入,而滑鏟直到遊戲中期才會獲取。然而,這種地形標誌性明顯,玩家容易記住,解鎖滑鏟後,便會自發回到這些地方尋找獎勵物品(如紅色藥水)。這種過程在許多遊戲中都會出現,但在《TEVI》中尤為突出。獲得新能力後回到舊地圖探索,這種循環在本遊戲中甚至會出現多次,滑鏟、空中突刺、噴氣揹包等道具都會引發類似循環,大大增加了遊戲的壽命。這種思路可以視為擴展版的鎖鑰結構。

從另一個角度來看,這種設計思路似乎更適合買斷制的單機遊戲,而對於同類型的在線遊戲來說,實時對地圖進行更新幾乎是不可能的,除非一開始就設計好可探索的資源數量或未來可發掘的動作模組。

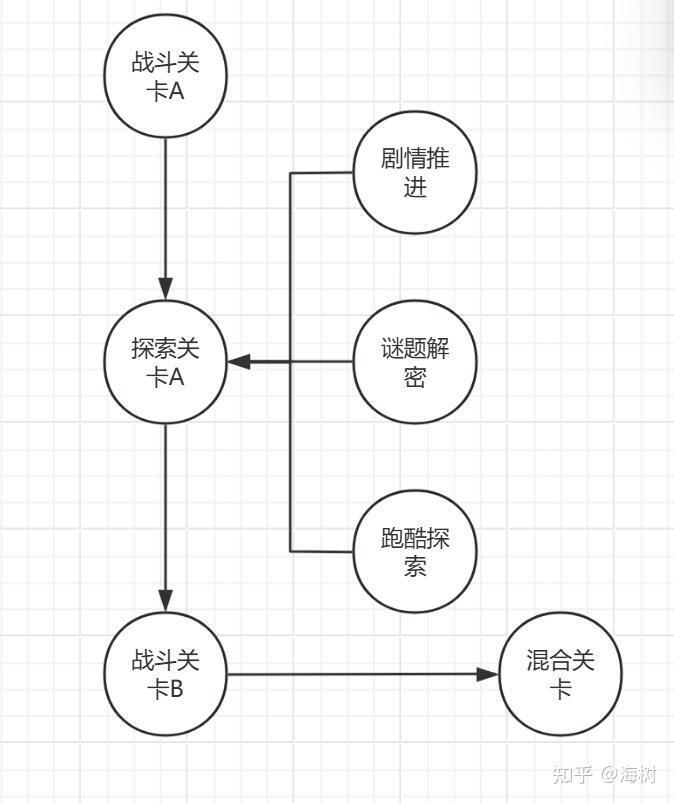

不過,我們可以借鑑《坎公騎冠劍》的另一種地圖設計思路,在箱庭內對地圖進行分類。一部分地圖可劃分為劇情和解謎探索地圖,另一部分則設計為純戰鬥關卡,整體形式可以如下:

關內關

若要做成長線運營的遊戲,單一關卡地圖內可以細分為戰鬥關卡和探索關卡。這樣可以充分利用地圖,讓玩家把時間投入在劇情解謎或動作跑酷上,同時結合部分探索性質的內容,使地圖設計模塊化,從而節省資源。

箱庭式地圖結構的資源管理

回到《TEVI》的地圖主框架,我們主要分析了遊戲主地圖的邊緣節點,即負責探索和實際闖關的部分。這些部分能控制玩家的遊玩主體,但僅憑這些內容顯然難以管理遊戲的數值和整體節奏。接下來需要考慮的是如何設計一個讓玩家進行屬性提升和道具購買的區域。

遊戲內的商店設計

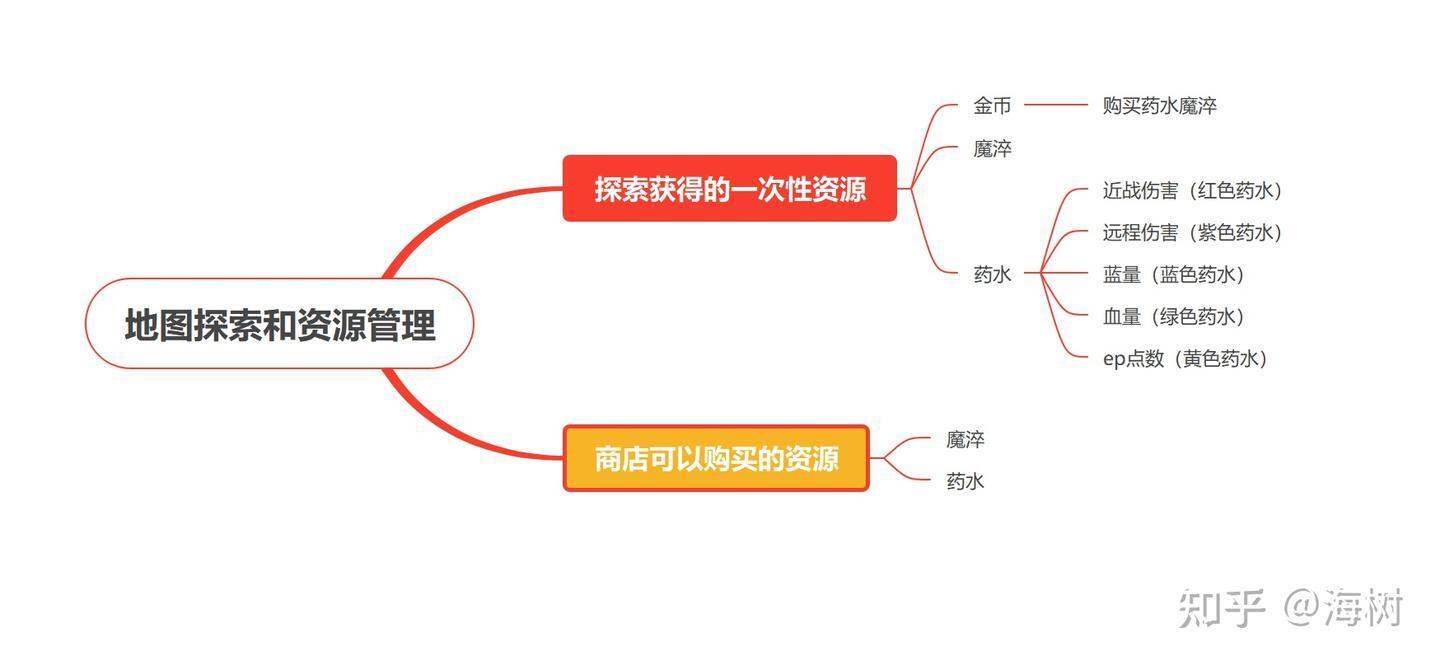

《TEVI》的商店系統設計簡單,玩家的金幣只能在商店內購買兩類道具:左側的魔淬和右側的藥水。然而,遊戲整體推進節奏的設計非常值得借鑑,主要體現在以下幾個方面:

- 每個城市區域商店的貨物各異,且藥水只能購買一次。這提高了玩家數值設計的可控性,也激發了玩家探索新商店的慾望。

- 在同一商店內購買一定數量的道具會獲得額外獎勵。這一設計非常實用,由於金幣只能通過探索獲取,且額外獎勵價值高,鼓勵玩家徹底探索區域,以獲得足夠的金幣購買足以獲得獎勵的商品。

- 商店購買內容與探索內容完全等價,遊戲的資源圍繞“藥水”、“金幣”和“魔淬”三種資源展開,整體形成良好的循環。

非常可控的資源獲取和管理

從玩家的角度來看,資源似乎很複雜,金幣既可選擇購買魔淬提供新機制,也可選擇購買藥水提升數值,當然,必要時還需購買足以支撐魔淬的EP點。然而,從策劃設計的角度看,這些設計相對簡單,只需控制地圖探索中獲得的資源即可調控玩家的數值。實際上,玩家的數值只取決於他在探索中獲得的資源,而金幣的數量則可通過地圖設計進行規劃(《TEVI》中的金幣為一次性資源)。因此,我們甚至可以直接在地圖上管理數值,例如,減少紅色藥水數量可削弱近戰派系,減少金幣則短期內不會出現下個商店。

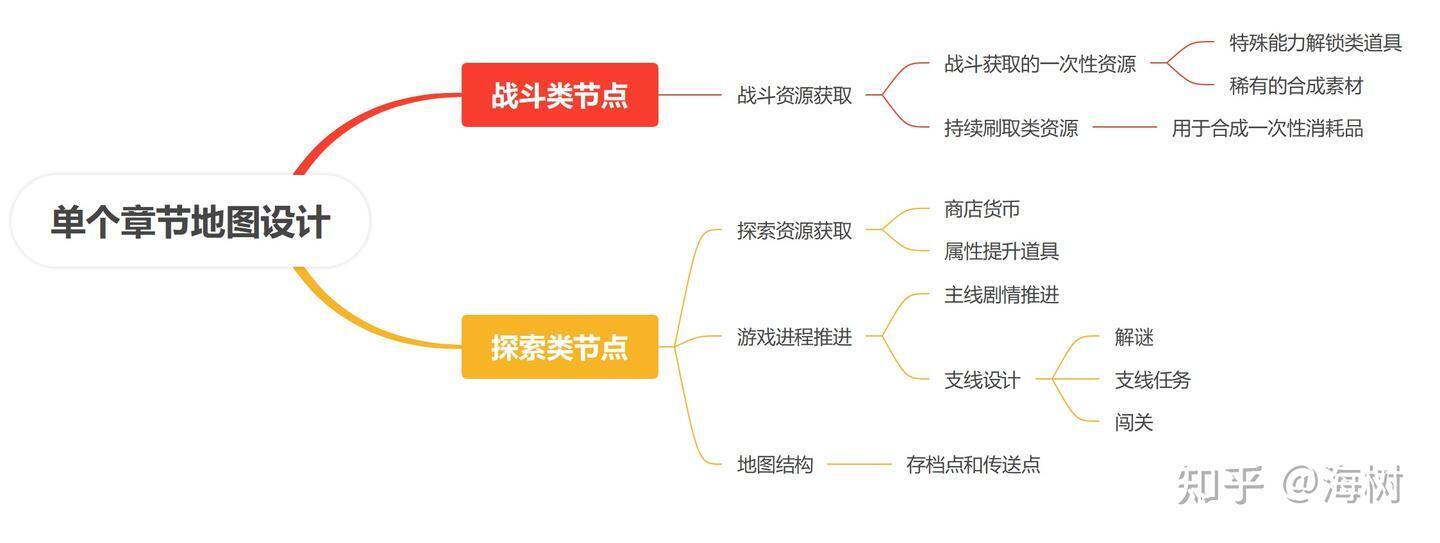

如此一來,我們之前簡化設計的地圖內部圖也可以進一步豐富:

一個章節地圖的模塊化基本成型了

單張地圖的詳細設計

到這裡為止我們主要討論了從宏觀上分析地圖,接下來就是繼續細化設計:在有了玩家基本的數值和地圖結構之後,如何詳細設計單張地圖內部的情況就成了下一個要分析的部分,我們主要分析如下幾個方面:

1.敵人設計

2.獎勵和掉落分佈

3.地圖地形

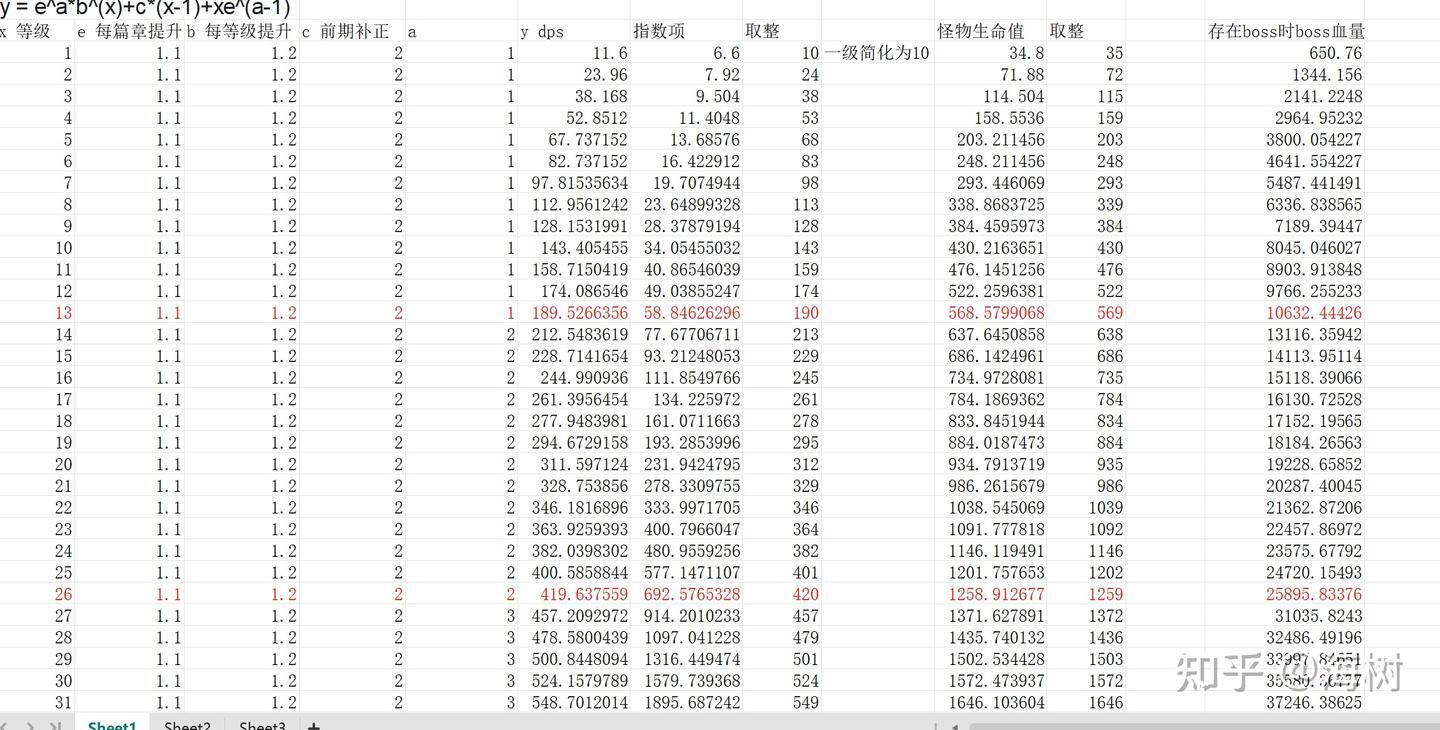

首先是敵人,我們要研究的主要是敵人的數值和敵人的分佈情況,我並不是很懂數值設計,所以我引用大佬的一篇文章裡的數值設計思路:睡太早了:從0到0.99的ARPG數值框架設計,簡單修改一下指數項的數值參數:

我對原文章的數據做了一些修改,只是很簡略地表示大致的數值

這些數字僅供參考,思路也易於理解。我們應儘量確保無論在前中後期,玩家消滅敵人所需的時間保持一致(表格中標準是敵人血量=玩家DPS的3倍)。避免某一章節玩家體驗突然下降的情況。

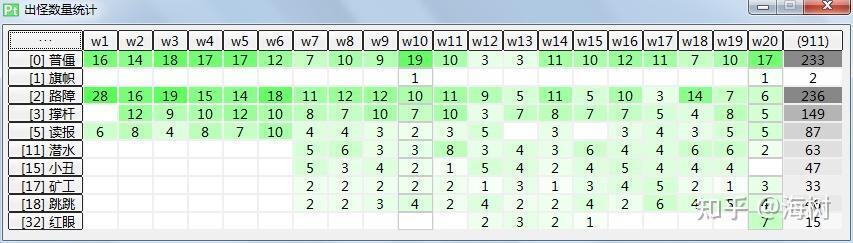

關於數值問題的討論就此為止,接下來談談如何在地圖中合理安排敵人的位置及數量。我的思路如下:

第一步:我們對怪物進行分類,將怪物分為幾個不同的難度等級,比如我假設劃分為四級:1級(雜兵),2級(具備一定威脅的敵人:如遠程怪物和重甲敵人),3級(處理不好會導致玩家死亡的怪物:如高威脅精英怪),最高級:(不參與正常的怪物生成計算:如BOSS和掉落特定獎勵的敵人)

第二步:我們根據數值計算,確定玩家在當前時間大概能解決多少敵人,給這個敵人數附上一個值N,作為總共的生成敵人數。

第三步:我們對之前的每一級敵人附上參數,比如1級敵人對應1,2級敵人對應3,3級敵人對應10。以此生成總參數等於N。比如我確定玩家可以應對的值N=30,那麼此時可以生成11個1級敵人,3個2級敵人和1個三級敵人。

第四步:這一步我們來確定每一級敵人各自生成多少個,推薦的方法是可以把各自的參數值帶入到正態分佈中,儘可能的讓高威脅的敵人較少生成,而雜兵敵人較多地生成。

以上幾步被常用在隨機生成類的roguelike遊戲裡,但是對於我們從零開始構建地圖也有不小的參考價值,在現有的遊戲中也能找到類似的模板,這裡找一個《植物大戰殭屍》無盡模式的例子:

關於敵人生成的相關計算(圖片來自網絡)

完成敵人的生成後,我們來探討獎勵的生成:

玩家在地圖中獲得的獎勵分為兩類:一類是探索獲得的一次性獎勵,另一類是擊殺怪物獲得的掉落獎勵。我們應先對所有獎勵進行分類,並根據類別賦值,同時確定地圖中獎勵的總數。接下來,我們可以將敵人與部分獎勵綁定,比如BOSS固定綁定最好的資源,而殺死精英怪理應獲得更好獎勵,這樣可以將探索獎勵和怪物掉落結合。

關於怪物的固定掉落,可以設計一個簡單的函數,讓怪物的掉落量隨著遊戲章節推進而提升,同時設計新章節的掉落物,以確保玩家在逐漸不缺基礎材料的同時也有刷怪的目標。

最後是地圖的基本地形設計,這方面有許多分支選項,畢竟怎麼設計都有道理。以下是一些簡單的舉例:

首先,地圖設計應有基本底線,例如每個章節的地圖必須有出口和入口,玩家至少應有一條路線可達出口,並且這條路線應貫穿所有主線和玩家必須獲取的物品。每個章節應有基本的地形主題,且該主題應有其設計特色。

另一方面,也可以進一步約束地圖設計:例如玩家從入口抵達出口至少需經過一半的地圖,或在消滅所有敵人時至少需花費一定時間,這裡參考因素眾多。

完成以上部分後,我們已可設計出一個簡單的遊戲地圖。

寫在最後:

除了上面這些之外,還有一些有關玩家遊戲體驗的地圖設計內容:

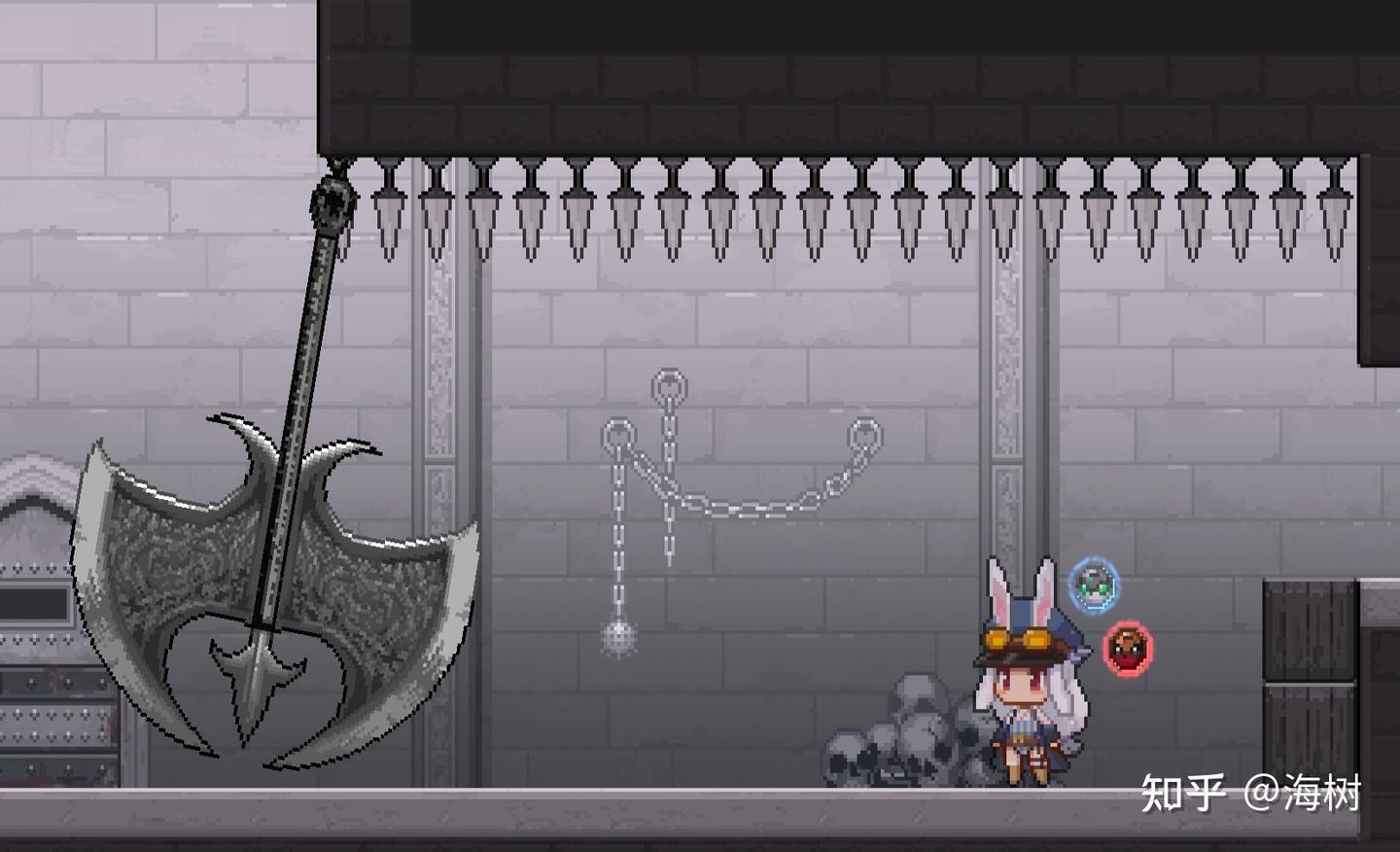

比如:單向路線

這樣的一個平臺構建了一個簡單的單向路

比如大部分類惡魔城常用的隱藏路線:

正常看是這樣的

實際是有路的

再比如地圖設計中的陷阱和機關:

有些機關也可以被關閉

這些都可以豐富遊戲內容,但是設計的不好的地方也會引發玩家嚴重反感。

另一方面,類似《TEVI》這種類惡魔城遊戲在市場上基本上沒有二遊的成功案例,其原因也不難考慮:製作一個關卡所耗費的時間和資金難以通過有效的氪金模式解決,目前如果要把這類遊戲改造為長線運營的二遊,最大的贏利點大概是在角色的抽取上。但是這樣又導致了極難控制的數值設計。太難不行,太簡單那後續的氪金點又找不到。

但其實我認為《TEVI》是一個良好的可借鑑的模板,每一章幾乎都會出現新的角色,如果我們把戰鬥和劇情分離,在劇情中玩家可以操作一個本章的角色,在戰鬥中又可以切換出自己的角色,應該可以解決氪金點的問題。另一方面,我們假設一個大版本更新可以更新遊戲中半章節的內容,那麼通過擴大一個章節中複用的地圖數量,減緩玩家遊玩的推進速度,增加解謎類的內容,可以在維持成本基本不變的情況下,儘可能增加玩家在一個版本中的遊玩時長。BOSSRUSH也可以利用成為每次的活動素材,玩家在探索完地圖之後,可以挑戰boss以領取額外獎勵,這樣基本可以生成一個二遊長線運營的模板。

(話說真的沒人管管嗎,這個遊戲的劇本真的就這個水平嗎?)

圖片因為大部分是之前存的找起來很費事,所以直接從我之前的文章上搬了,知乎@海樹就是本人。