前些日子,一個叫斯洛伐克遊戲開發者協會(Slovak Game Developers Association)的民間組織發起了一個不起眼的項目:他們成功將 80 年代末的捷克斯洛伐克電子遊戲翻譯成了英語,供人免費下載。

這 10 款遊戲的名字與開發年代如下:

- 《Fuksoft》(福卡的軟件,1987)

- 《La Dame de Monsoreau》(蒙梭羅夫人,1987)

- 《Dokonalá Vražda》(完美謀殺,1987)

- 《Pepsi Cola》(百事可樂,1987)

- 《Super Discus》(超級會談,1987)

- 《Podraz IV》(底切4,1987)

- 《Agent 99》(99號特工,1988)

- 《Dokonalá Vražda II Bukapao》(完美謀殺2:布卡鮑,1988)

- 《Šatochin》(薩圖辛,1988)

- 《Kewin II》(凱文2,1989)

瞭解世界現代史的讀者們應該都明白,80 年代的捷克斯洛伐克是蘇東集團的一員,按理說不應該有什麼電子遊戲,哪怕有,也不應該叫《百事可樂》這種充滿資本主義氣息的名字。

但電子遊戲從誕生之初就是這樣,離經叛道,劍走偏鋒。

在 1980s 的意識形態大沖突時代,捷克斯洛伐克的年輕人們迫切需要一條暢通無阻的表達渠道,而電子遊戲作為一種暫時不受當局管轄的新興文化滿足了他們的需求。以今天的眼光看,這些電子遊戲都非常稚嫩,有些甚至都不能被稱作遊戲;但當我們放眼整個歷史,這些遊戲無疑具有其歷史特殊性,值得我們研究一番。

我整理了一下英文、捷克文和斯洛伐克文網站上的資料,編撰成了這樣一篇介紹捷克斯洛伐克 80 年代電子遊戲發展歷史的專欄。如果你像我一樣對這些互聯網小角落裡的老古董感興趣,那麼就不妨花上幾分鐘時間,來看看 35 年前的捷克斯洛伐克都發生過什麼樣的有趣故事吧。

注:本文不包含任何政治傾向,一切政治相關言論僅作敘述使用。

圖注:捷克青年們正在拆封一批電腦,攝於 1987 年。

寫在前面:捷克斯洛伐克是一個什麼樣的國家?

要談捷克斯洛伐克的遊戲歷史,第一步自然是先談談捷克斯洛伐克自己的歷史。

正如《天國:拯救》中所描述的那樣,中世紀和文藝復興時期的捷克(波西米亞)是一片充滿紛爭的四戰之地,而斯洛伐克則長期處在匈牙利的高壓統治之下。

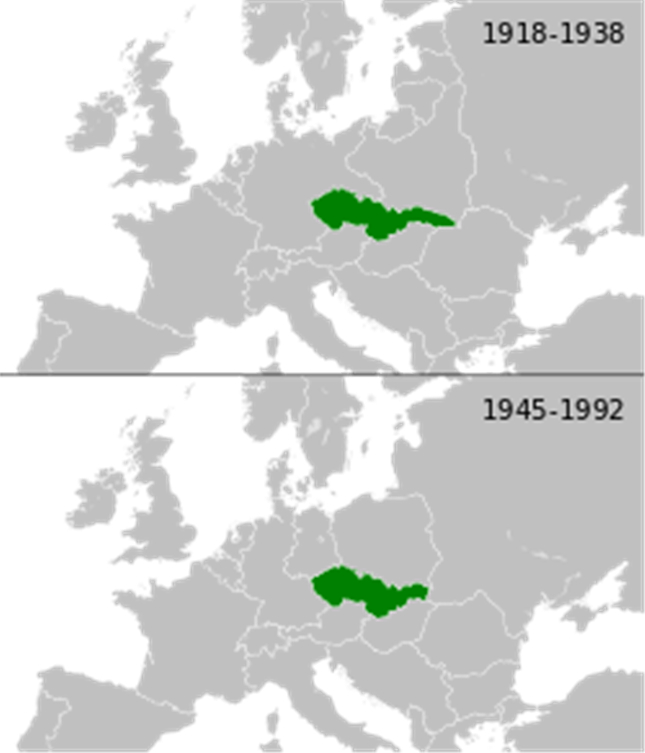

在第一次世界大戰前,捷克和斯洛伐克都是奧地利-匈牙利二元君主國(奧匈帝國)的一部分。一戰結束後,秉承所謂“民族自決”理論的英法一起肢解了奧匈帝國,並將同屬西斯拉夫民族、文化相似的捷克和斯洛伐克給“拼”成了一個國家,也就是後來的捷克斯洛伐克。

二戰結束後,對這片土地爭執不下的美蘇決定共同撤軍,讓捷克斯洛伐克決定的自己的命運。在經歷一系列的政治危機乃至政變後,捷克斯洛伐克最終加入了社會主義陣營。

然而,經濟水平原本位居歐洲前列的捷克斯洛伐克在蘇東集團裡承擔了向其他國家輸血的“奶牛”責任,這嚴重拖累了國內人民生活水平的發展。1968 年,捷克斯洛伐克的溫和改良派領導人杜布切克(Dubček)在人民的呼籲聲中決定恢復市場經濟制度、解除文化管制並改善和西方世界的關係。這些讓“老大哥”忍無可忍的行為最終導致蘇聯對捷克斯洛伐克不宣而戰,突襲了捷克首都布拉格並強行結束了杜布切克的改革,這就是著名的“布拉格之春”事件。

布拉格之春在捷克斯洛伐克人民心中留下了難以磨滅的仇恨,以至於市民們在翌年 3 月紛紛走上街頭,慶祝捷克冰球隊零封蘇聯隊的大勝利。從此捷克斯洛伐克便成為了蘇聯衛星國中最特殊的那一個,也為後來捷克斯洛伐克的電子遊戲發展埋下了伏筆。

圖注:1968 年 8 月,布拉格市民在燃燒的蘇軍坦克旁揮舞國旗。

正文:捷克斯洛伐克的遊戲都是什麼樣的?

時間來到 80 年代,此時體制僵化的蘇東集團已經無法抵擋來自資本主義世界的文化和經濟滲透。

由於地理位置特殊,這一時期有大量來自奧地利和西德的商品通過邊境走私被運入捷克斯洛伐克,其中就包括在英國生產並在西德流行的廉價 8 位小型個人電腦 ZX Spectrum。

對於物資匱乏的捷克斯洛伐克而言,ZX Spectrum 這種既廉價又擁有適中性能的電腦完美滿足了人民的生活需求,更何況它還有體型較小、便於走私的特性。雖然 ZX Spectrum 和它的捷克本土山寨版電腦 Didatik Gama 一共也只有約 15 萬臺,但這些有趣的小物件依然成為了捷克斯洛伐克年輕人們的心頭好。

當時年輕人會通過各種各樣的方式從邊境走私 ZX Spectrum:有人會讓父母在西方出差時偷偷買一臺,並把身材小巧的機器藏在行李箱裡;有人會找到專業走私犯,而後者會把 ZX Spectrum 塞進巧克力盒子裡,或者用紙包起來偽裝成三明治,然後和早就打點好的邊境海關人員打個招呼,再開著捷克生產的斯柯達小轎車大搖大擺地入境。

這些伴隨走私而生的傳奇故事使得正處在叛逆期的捷克斯洛伐克都市年輕人們熱血沸騰。他們聚集在學校、公園和街頭談論 ZX Spectrum,互相交換裝著軟件的軟盤或錄音帶,並和朋友們分享自己所見到的一切。

圖注:電腦俱樂部裡的捷克年輕人們,攝於 1980 年代中期。

與 ZX Spectrum 一起傳入並影響捷克斯洛伐克年輕人的,還有同樣來自西方世界的電子遊戲。

早期的捷克斯洛伐克遊戲市場十分混亂,基本上處於一種“能買到什麼遊戲就玩什麼遊戲”的狀態。由於走私渠道不同,各地黑市上交易的遊戲也呈現出了完全不一樣的風景:你可以在西德進的貨裡找到英語遊戲,但裡面的內容經常被閹割;奧地利遊戲的內容則比較完整,但卻基本上只有德語版。這導致我們已經基本無從考證當時的年輕人到底喜歡什麼樣作品,只能大概猜一個文字冒險類吧。

玩遊戲的人多了,自然也會有人想做遊戲。由於絕大部分掌握編程知識的成年人都在為捷克斯洛伐克政府工作,他們沒空也沒膽子製作違背主旋律的遊戲,這個重擔便自然而然地落到了年輕人的肩膀上。

不過,你一定想不到第一款得到大規模傳播的捷克斯洛伐克遊戲並不是本地文化的遊戲,而是來自大西洋彼岸的《奪寶奇兵》。

圖注:《奪寶奇兵》,1981 年。

1985 年 7 月,16 歲的捷克少年弗朗提謝克·福卡(František Fuka)第一次看到了《奪寶奇兵》電影。

初代《奪寶奇兵》早在 1981 年就在美國上映,被引入捷克斯洛伐克也只是政府偶爾網開一面的結果,但這部電影依然震撼了留著披頭士髮型的叛逆男孩福卡:對每天只能看蘇聯文化產品的高中生來說,瓊斯教授大戰第三帝國確實是一種新奇的事物。

通過西德的報紙和雜誌,福卡瞭解到《奪寶奇兵》電影的第二部《魔域奇兵》(又譯末日神殿)已經上映。他沒法觀看這部電影,也不知道這部電影什麼時候才會被引入捷克斯洛伐克,但他決定立刻行動。

福卡曾在捷克陸軍合作聯盟(Svazarm)學習過 Basic 編程語言。這是一個由捷克政府成立的準軍事組織,其目的在於培訓學生熟悉軍隊生活——但在 80 年代已經變成了學生們交流賽車和玩具的俱樂部。他憑藉西德雜誌上的點滴劇透和自己的編程知識創造了屬於自己的《魔域奇兵》遊戲,然後複製了許多份軟盤藉由陸軍合作聯盟的朋友們進行擴散。

在這款異常簡陋的遊戲中,瓊斯教授來到了位於亞馬遜雨林。他必須在名為“末日神殿”的大型建築群中展開冒險,取回太陽神的金色面具,同時擺脫毒蛇的追擊(這和《魔域奇兵》電影的劇情大相徑庭)。玩家會在屏幕上看見講述故事的句子,然後利用鍵盤輸入“跳過卡車”“拿起槍”等命令,來指導瓊斯教授闖過一個又一個的關卡。

圖注:《魔域奇兵》遊戲。

站在西方世界的角度看,福卡的處女作不過是一款再正常不過的文字冒險遊戲,在捷克則被稱作 Textovka;然而對捷克青年來說,這是他們生平第一次接觸到用捷克語書寫的遊戲,他們的激動情緒無以言表——

福卡順理成章地成為了捷克玩家們的英雄。

“我把我的電話號碼放在了遊戲裡,然後我真的接到了很多陌生人的電話。”福卡在接受外媒 Arstechnica 採訪時說,“他們想知道怎麼解謎,怎麼過關,或者就是單純跟我抱怨遊戲太難了。”

福卡的母親有時也會在兒子忙的時候接聽電話。這位偉大的媽媽思想非常開明,會用福卡記在本子上的簡易 Q&A 解決一些玩家的問題,偶爾還能跟兒子的粉絲嘮上家常。

得到鼓勵的福卡後來又製作了兩部《奪寶奇兵》文字冒險遊戲,還甚至為走私進入捷克斯洛伐克的《奪寶奇兵》電影製作了捷克語配音。蘇東劇變之後,弗朗提謝克·福卡成為了捷克遊戲社區的領軍人物之一,在今天的捷克遊戲行業中扮演著至關重要的角色。

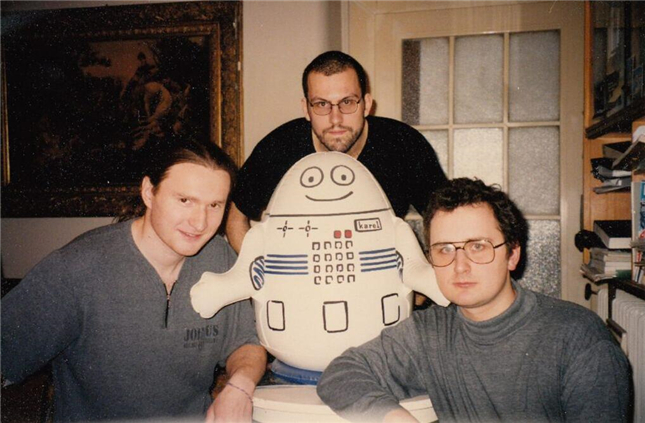

圖注:福卡(中間)和他的小夥伴們,攝於 1990 年代。

受到福卡的影響,此前一直在單打獨鬥的年輕人們開始在捷克斯洛伐克的各大城市成立非正式俱樂部,並著手開發自己的遊戲。到 1980 年代後半段,有大約一半的捷克斯洛伐克遊戲都是文字冒險類,而且裡面至少有 7 款都是《奪寶奇兵》題材的……福卡對此功不可沒。

按西德的數字音像產品保護法來說,這些在黑市上出售獲利的《奪寶奇兵》遊戲其實都是侵權作品。不過捷克斯洛伐克的年輕人們在鐵幕下生活了太久,知識產權概念對他們而言遙不可及。他們只是把自己喜歡的東西做成遊戲,然後讓其他人也都來體會這些快樂,僅此而已。從這個角度來說,這些捷克斯洛伐克遊戲更像是某種同人作品,充滿了作者的自我表達和娛樂精神。

然而並不是所有的遊戲開發者都像福卡這樣不包含強烈政治傾向,只想講述傳奇英雄冒險故事。事實上,反蘇情緒強烈的捷克人和斯洛伐克人應該是地球上最早一批在遊戲裡大規模“夾帶私貨”的遊戲開發者。在小圈子裡的狂熱氣氛的推動下,一大批在我們看來相當尖銳的遊戲誕生了。

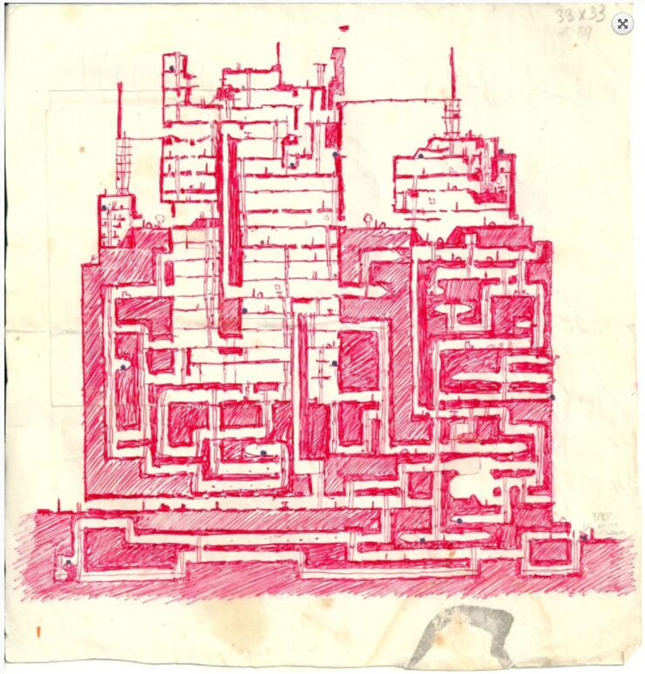

圖注:一款橫版冒險遊戲的作者在筆記本上繪製的地圖。

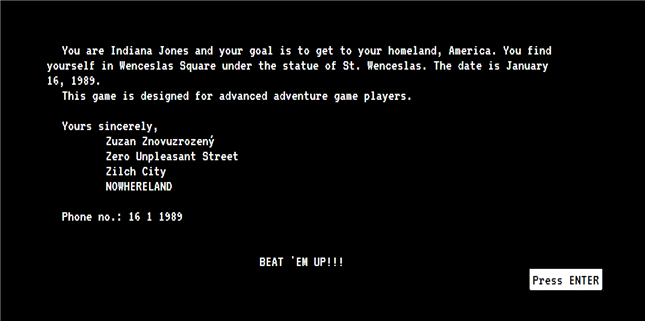

第一款值得注意的作品是《印第安納·瓊斯在瓦茨拉夫廣場》。

瓦茨拉夫廣場是布拉格的標誌地區,也是捷克的國家象徵之一,見證了一戰結束後捷克斯洛伐克共和國的誕生……但這不是重點。

重點是,1969 年 1 月 16 日,一位名叫楊·帕拉赫(Jan Palach)的年輕學生在這裡自殺,以此表達對布拉格之春事件的不滿。有超過 10 萬布拉格市民自發走上街頭為楊·帕拉赫送行,而在 20 年後的 1989 年 1 月 16 日,人們再次來到瓦茨拉夫廣場紀念這位年輕學生。不幸的是,這場活動很快就演變成了軍警與示威者之間的暴力衝突,並以捷克軍警動用致命武力而告終。

圖注:為楊·帕拉赫送行的布拉格市民們,攝於 1969 年。

受到這起事件的刺激,一位化名為“蘇珊的重生”(Zuzan Znovuzrozený)的匿名作者製作了《印第安納·瓊斯在瓦茨拉夫廣場》。或許是因為害怕捷克斯洛伐克當局報復,這位作者在遊戲中留下的地址叫“虛無之地”(Nowhereland),位於“沒有不滿意大街”(Zero Unpleasant Street)——時至今日,這位神秘的匿名作者也沒有正式露面,人們也無從得知他的真實面目。

在這款遊戲中,瓊斯教授的目標很簡單:從混亂的瓦茨拉夫廣場中逃出生天,回到美國。玩家可以使用斧頭砍倒試圖開槍的軍警,可以撿起地上的盾牌來保護自己,可以取下身上的首飾對軍警行賄,甚至可以用和瓊斯教授長得很像的警察的證件來瞞天過海。

不過這款遊戲應該是為硬核玩家設計的,因為挑戰者必須多次嘗試才能找到正確選項成功通關。在絕大部分時候,遊戲都會以瓊斯教授死於爆炸、毆打或窒息而告終。更有趣的是,遊戲還會在瓊斯教授死後放出一段非常蘇聯式的新聞通稿:“突發新聞!捷克斯洛伐克政府宣佈,我們心愛的英雄印第安納·瓊斯在一場交通事故中意外身亡,目前沒有觀察到任何犯罪跡象。”

圖注:《印第安納·瓊斯在瓦茨拉夫廣場》。

如果說《印第安納·瓊斯在瓦茨拉夫廣場》是寫實派作品的集大成者,那《重。建。》(P.Ř.E.S.T.A.V.B.A.)應該就是捷克斯洛伐克遊戲行業的畢加索。

這款遊戲的作者是福卡的兒時玩伴米洛斯拉夫·費德勒(Miroslav Fídler)。兩人經常一起在布拉格的伏爾塔瓦河畔一邊散步一邊談天說地,甚至還吹牛說要做出能夠匹敵西方的高質量遊戲……嚴格意義上說,他們在 20 年後的確做到了。

《重。建。》要求玩家在一座破舊的建築中進行冒險,並以豎立在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發的列寧雕像被炸碎而告終。費德勒對這個點子相當自豪:“當時有很多作品反對蘇聯,但是沒有人想到讓列寧雕像爆炸。”

不過,更有趣的其實是遊戲中的一段過程:玩家必須穿越一段伸手不見五指的漆黑隧道,而過關的唯一方法就是用蘇聯製造的、只有 30% 成功工作概率的劣質打火機點燃手中的馬克思著作《資本論》,使這本書散發出“進步的光芒”,照亮主角前進的道路……可以說是非常具有象徵意義了。

圖注:《重。建。》

費德勒一直拒絕承認《重。建。》是自己在 80 年代的作品,看來他害怕捷克斯洛伐克當局已經到了杯弓蛇影的地步。但他無法否認的是,《重。建。》又影響了另一批斯洛伐克的孩子們,其中就包括一位叫斯坦尼斯拉夫·赫爾達(Stanislav Hrda)的少年。

當時,斯洛伐克首都布拉迪斯拉發的電影院正在放映蘇聯大片《超脫任務》(Одиночное плавание,很抱歉我找不到這部電影的中文名,只能直譯),講述了蘇聯特種兵薩圖辛潛入美國軍事基地並粉碎中情局陰謀的故事。這部電影很明顯對標了史泰龍的《第一滴血》,薩圖辛也正是蘇聯版本的蘭博,這讓赫爾達覺得把蘭博和薩圖辛做進同一個遊戲或許會非常有趣。

不過赫爾達和他的小夥伴們不想惹麻煩,所以他們把薩圖辛做成了正派主角,甚至用薩圖辛給遊戲命了名;但為了表達他們的反蘇情緒,他們又故意把這款遊戲的難度設置得非常高,還為薩圖辛安排了許多富有戲劇性的死法,例如被啤酒瓶砸死、在下水道里淹死或者被鯊魚吃掉。

圖注:《薩圖辛》。

當時的捷克斯洛伐克人很喜歡在書、電視劇、廣播電臺等各種各樣的文化產品中尋找反蘇信息,和我們今天找彩蛋的心態很像,所以赫爾達和小夥伴們也在《薩圖辛》裡留下了一個後門:如果玩家把操控鍵位修改成 K、G 和 B(蘇聯國家安全委員會的縮寫),那麼主角就會從薩圖辛變成蘭博。在這個彩蛋裡,玩家必須幫助蘭博從午餐中抓起叉子殺死薩圖辛,否則蘭博就會被薩圖辛用臭襪子悶死。

今天,赫爾達和他的小夥伴們建立的 Sybilasoft 工作室依然是斯洛伐克最優秀的獨立遊戲廠商之一,但他仍舊還對《薩圖辛》念念不忘:“《薩圖辛》嘲諷了蘇聯嗎?當然了。我們那個時候還是一群小孩子,喜歡惹麻煩,根本沒有想過會有什麼潛在後果。”

“我們沒有辦法拿起槍走上街頭,當時太年輕了。”赫爾達補充道,“但是遊戲允許我們通過幽默和諷刺來反抗那些我們平時無權反抗的東西,像是擺脫某種控制一樣,很讓人開心。”

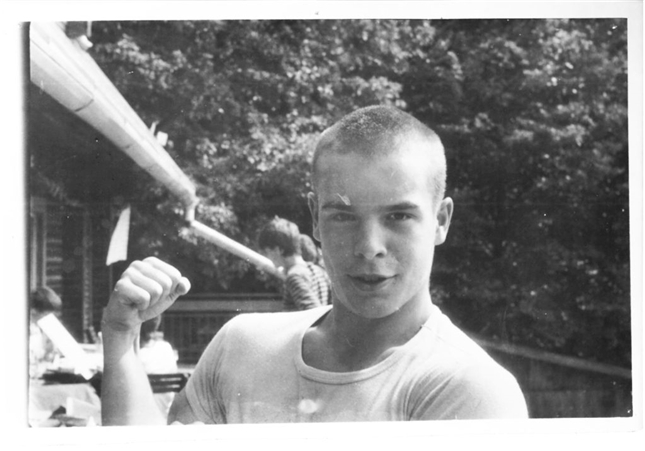

圖注:1988 年,赫爾達在鏡頭面前模仿蘭博,展示他的肌肉。

結語

捷克電子遊戲歷史學家雅羅斯拉夫·斯維爾奇(Jaroslav Švelch)花了 10 年時間找到了他幾乎能找到的每一位 Basic 程序員,一共蒐集了大約 200 款 80 年代的捷克和斯洛伐克電子遊戲,而他的文獻也是本文的主要資料來源之一。

斯維爾奇認為捷克斯洛伐克遊戲是與眾不同的:青少年們臨時起意,一拍即合,製作了這些能夠反映青少年眼中捷克斯洛伐克社會面貌的作品。這些作品往往不像西方遊戲一樣遵循市場規律,還經常包含強烈的政治指代,是電子遊戲史上曇花一現的精美作品。

通俗地說,就是作者想做什麼就做什麼,不需要考慮銷量。這讓初出茅廬的捷克斯洛伐克遊戲反而超越了同時代的西方作品,因為直到電子遊戲大規模發展的 1990 年後,資本主義世界才普遍開始在遊戲里加入深刻的哲學思想。

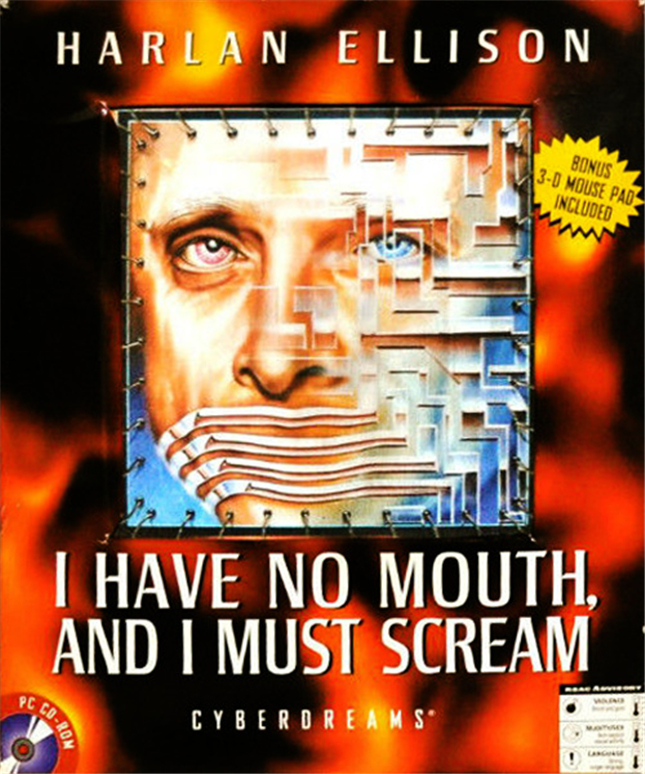

圖注:西方冒險遊戲代表作之一,《無聲狂嘯》,1995 年。

故事的結局並不算壞:製作這些遊戲的少年們沒有遭到報復,因為當局並不把電子遊戲視為威脅,或者說這個時候的當局已經無力應對任何威脅了。捷克斯洛伐克最終在 1989 年末爆發了天鵝絨革命,在沒有引發政變和內戰的情況下獨立出了捷克和斯洛伐克兩個國家,並安全地成立了延續至今的共和政權。

最後,即便本文裡提到了許多內容誇張的遊戲,但正如斯維爾奇所說,電子遊戲對捷克斯洛伐克年輕人的影響仍然非常有限。這些遊戲大約只傳播到了全國約 2% 的人口,並且很快就隨著政局的動盪和西方文化的大規模流行而消失在了歷史的長河之中,所以它們其實並不能當做蘇東劇變的歷史參考——影響實在是太小了。

不過我們研究這段歷史並不是為了證明它有什麼特定意義,只是單純覺得很有趣而已。從這一點上來說,我們和捷克斯洛伐克的年輕遊戲開發者們一樣,都有一顆永遠跳動的好奇心。

圖注:一位非常年輕的捷克 ZX Spectrum 用戶。