一、 前言

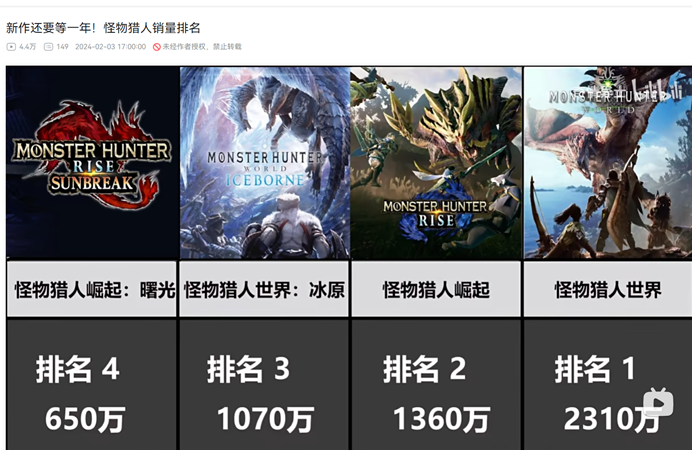

魔物獵人:世界發行於2018年(下文簡稱MHW),是當時非常火爆的遊戲,也是怪獵系列最為出圈的遊戲(系列銷量最高,數據來源於B站視頻),其生態系統廣受好評,世界的製作組構建了六張大地圖(森林、荒地、海洋、瘴氣之谷、龍結晶之地、dlc的冰原)供玩家探索戰鬥,環境戰鬥是怪獵的核心玩法,而在戰鬥之外玩家還可以探索當地的一些怪物生態,筆者寫下本文著重於拆解分析怪獵生態方面的內容以便於大家以後設計遊戲時構建地圖生態時進行參考,什麼是生態?為什麼要構建生態?要怎麼樣去構建生態?

方法論

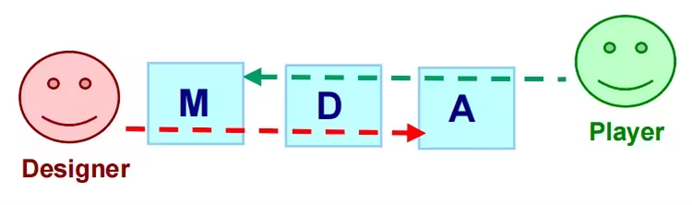

本文將使用MDA方法論進行闡述,具體方法論可以參考

https://www.bilibili.com/read/cv26287750/

二、定位

- 什麼是生態?

草食龍在旁邊閒逛,大賊龍跑過來吃掉了草食龍,大草食龍留下來挑釁怪物,小草食龍紛紛逃竄,旁邊恐暴龍和火龍在打架,恐暴龍被打急眼了咬起大賊龍就丟向火龍,其餘小賊龍則看到這一幕紛紛逃竄。這個就是生態,以上的情況在《塞爾達:曠野之息》中也曾出現,林克烹飪點火不小心燒到了附近的草,一陣風吹過,火苗隨風散播,點燃了整個草原,我們將其稱之為“湧現式設計”。這種設計的體驗在玩家視角極大幅度增加了玩家的沉浸感(因為遊戲物理層上非常具有真實性)。

注意看,大賊龍又受苦了

- 為什麼要構建生態?

錯誤思路

怪獵的核心體驗一定是共鬥設計,發售六年時至今日仍有10萬用戶峰值在線,是什麼讓玩家們孜孜不倦?若沒有一起聯機狩獵的機制想必到不了這麼高的人數,既然我的核心體驗是聯機共鬥(互相貓車),那構建生態並不是那麼關鍵,大多數後期玩家都在虛黑城反覆狩獵黑龍,生態內容給予玩家的體驗時長並不長,構建生態的性價比顯然沒有構建一隻黑龍高(黑龍作為mhw的收官之戰,戰鬥演出內容非常壯觀,想必設計黑龍也是相當費力的工作)

——這是筆者一開始的思維,太玩家角度了,黑龍是設計的結果而不是過程,是建立在怪獵這個遊戲的最終需求(可多次復刷,難度適中,演出史詩)上設計出來的,玩家們不需要第二隻黑龍(用戶需求),如果沒有前面的怪物and生態設計,那麼也不會有黑龍。

- 那麼回到問題——為什麼要構建生態呢?

先下結論後做答

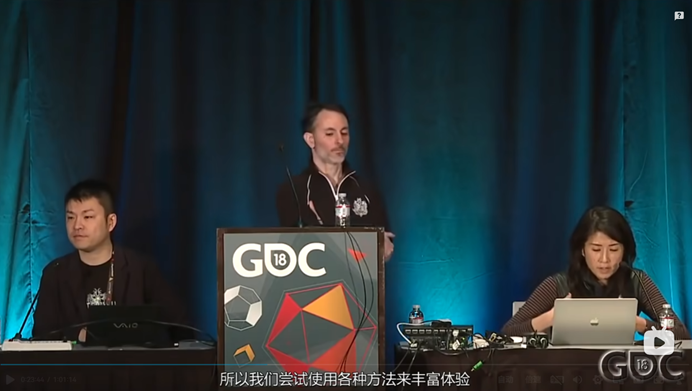

因為生態是核心玩法的一部分,GDC中設計師表明想要玩家在單怪物戰鬥上花費大量時間,所以採用各種方法來豐富體驗, 生態是與怪物戰鬥的一部分,本質是戰鬥內的環境交互。提升沉浸感屬於生態的設計結果而並非主要目的(只是目的的一部分),有點按著答案推結果的感覺。

同樣這種玩法極大增加了遊戲的可玩性,地區的差異化能讓玩家狩獵有不同的感覺,此外也能平穩地表達出遊戲的差異化,讓玩家在開荒式有良好體驗,逐漸瞭解遊戲的核心戰鬥內容,確保玩家可以順利過渡到共鬥環節。而這些玩法的重複使用會讓玩家疲憊,最好是階段性地讓玩家體驗生態,如每個新怪物、新地圖的出現或者加強玩法的收益性,使其能夠有優秀反饋,如鉤爪撞牆

- 怎麼樣去設計生態?

打造一個食物鏈,根據食物鏈打造怪物行為,從遊戲性出發,給予玩傢什麼樣的用戶體驗(gdc原話,問題是設計時會考慮美術優先還是遊戲性優先)。給予每個怪物屬於自己的位置,再設計通路將他們鏈接起來,比如如火龍、大賊龍、草食龍都有自己的巢穴,火龍居住於天空之頂(森林頂層),大賊龍多是群居,離草食龍活動的位置較近,捕食方便,草食龍活動的位置靠近水源和大海,也是方便進食。

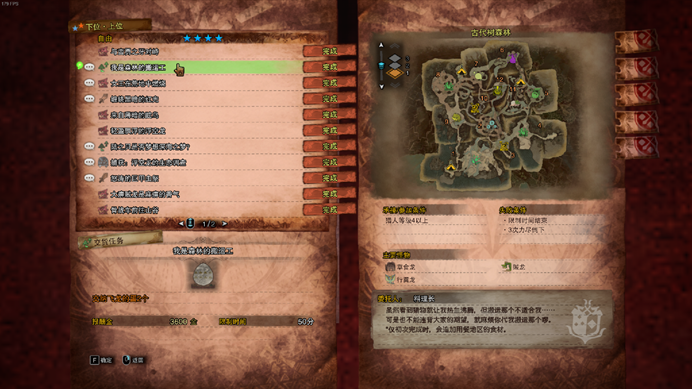

再者是從遊戲性的角度考慮敵人巢穴與玩家出生點的距離,玩家到達新地圖後出生點都在1號,對於玩家威脅越高的敵人巢穴位置越遠(這是遵循難度曲線的,需要讓玩家面對的挑戰逐級提升,有助於提高玩家的專注度),火龍、角龍、風飄龍、屍套龍的設計思路都是如此,單從森林這張地圖進行解析,則是玩家會逐漸面對——草食龍、賊龍、飛雷龍、蠻顎龍、火龍(實際玩家動線也確實是逐步拉長),而後多個營地的開放則是解決玩家需要快速完成任務的需求(提高復刷性),在確定地圖本土生物後,也可以適當加入一些外來生物豐富生態系統,如騷鳥出現在森林荒地兩張地圖中,他們很少有自己的居所,而是去睡別人的家(如毒妖鳥),又或者恐暴龍爆鱗龍這種到處惹事的存在,他們的存在更像生態的破壞者,但加入這些公共的怪物會讓地圖生態更加複雜有趣,可玩時長也能再被拉長。

上述兩點可以讓我們得到一個簡易生態地圖的設計思路,先設計一套食物鏈,然後根據食物鏈放置怪物巢穴以及環境內容、玩家出生點,那麼接下來就是通路,需要設計通路去鏈接怪物之間的巢穴,這裡則可以參考古代樹森林的十號區,作為交通樞紐的同時也非常適合戰鬥,除了複雜的地形(有利於玩家降低狩獵難度)外還有環境陷阱(落石、落穴、水閥等戰鬥交互內容)和環境生物(例如麻痺蛙、回覆蜜蟲等,依舊是戰鬥交互)我們可以將這些要素糅合起來並排列組合式的放在多個道路口(最爛的設計方式),這樣我們通路的問題也解決了,一張沒有什麼價值但提供了思路的生態地圖也被設計了出來(地圖引導問題有導蟲尋路,因故不考慮)。

三、生態之後的設計

- 遊戲內有的生態玩法 本段落才是文章想要探究的內容,如何在大世界地圖中設計新的生態以及玩法,可惜這些玩法都和前面的內容強相關,需要了解清楚前面的內容才好做後面的設計。

MHW中有釣魚、抓寵、採集、拍照四個額外發玩法。

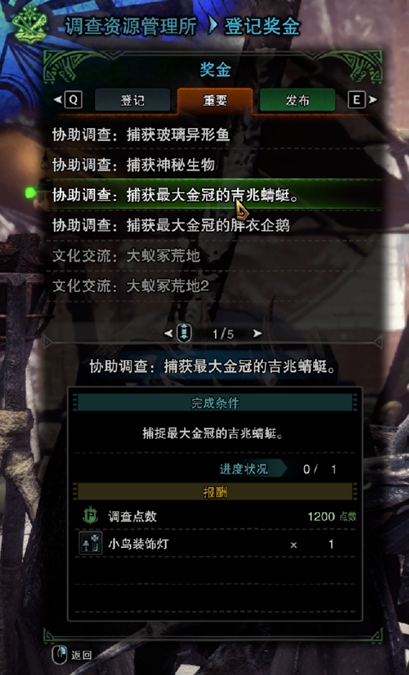

這些玩法會與一個貨幣掛鉤,調查點數,資源循環的問題我們這裡暫且略過(玩過mhw都知道打裝備弄柱子有多貴),從設計師的角度而言,這些任務設計為一次性而並非可復刷的任務,更多是為了引導玩家體驗完成任務的過程or獎勵偶然完成任務的玩家,並非想通過獎勵誘導玩家去完成(數值高是因為難度大,需要符合難度的獎勵數值)。

有了設計目的之後再推導設計思路,會發現這些都是生態系統內非常邊緣的內容,與戰鬥關係不大,會部分影響玩家小屋的內容,玩家小屋和戰鬥系統的關聯也不大。那麼這部分內容我們都可以歸納為設計師想提升玩家沉浸感,讓玩家體驗這個世界休閒和享受的部分(也可以做和社交相關的內容),到此我們已經完成了文章拆解的目的——從遊戲原有的生態細節入手,做和核心體驗全然不同的內容,給予遊戲輕度玩家另類的體驗空間。

當然這個論述用戶群體先得是泛用戶群體,即他們既能接受戰鬥、又能接受探索休閒,怪獵最吸引玩家的部分是核心的戰鬥機制,那麼就需要考慮這部分用戶畫像中有多少比例的玩家會享受生態系統,再考量是否有設計這些生態系統可玩性的意義(綜合考量成本與產出價值),這是個非常複雜的問題,因為用戶數據無法收集、筆者也難以推斷其系統的生產成本(目測不高,相對於其他系統是杯水車薪了)。但筆者從玩家的角度

來評判這些會認為,這些系統是值得的,提供了一定ugc(用戶生產內容,如創意工坊)空間的情況下也讓玩家可以在遊戲中有休憩之地。

筆者會希望越來越多的遊戲能有對應的生態系統,但現實的問題則是,這些邊角料的生態內容沒有任何辦法幫助你搶佔市場份額,也很難做商業化轉換為實際收益。

- 支線任務設計

探討完這些怪獵的生態設計之後讓我們來談談怪獵的支線任務設計,並在接下來的段落都嘗試利用思路做一些新的設計嘗試。

我們現在有一個以食物鏈為基礎的生態系統,讓我們試著拆拆看設計師是如何在此基礎上設計支線的。

易於理解的包裝+簡單的玩法+已有的生態系統,基於已有的系統(好玩的基礎上)對邊角料內容進行任務包裝,利用小量的資源,豐富遊戲設定的同時做成新的玩法任務,例如搬運任務,玩家可以搬運飛龍的蛋、兇爪龍巢穴裡的肉,甚至是爆鱗龍未爆炸的鱗片,他們在玩法上都屬於一類,但都豐富了遊戲設定,飛龍可以不下蛋,不過進飛龍巢穴偷蛋還挺有意思的,兇爪龍可以沒有囤肉的習慣,但是兇爪龍偶爾會叼著肉會巢穴,虎口奪食還挺刺激的,而搬運草食龍的蛋or風飄龍的屎,在包裝層會讓玩家體驗大打折扣。

換個思路,有偷草食龍蛋的任務,要怎麼樣引導玩家去偷飛龍的蛋呢。(該行為給予玩家的體驗更好)

答案在於獎勵,通過獎勵貨幣的數量不同來反饋玩家,隱形的引導玩家行為(如死亡擱淺做壞事會被扣贊。做好事會被點贊)。

設計玩家行為時一般會秉持風險=收益的原理

整理一下具體的思路

先有好玩的生態系統,再通過在系統的末尾(影響最小的環節,也可以是子節點)添加內容(如飛龍下蛋、風飄龍拉屎),再通過獎勵形成玩家動態(偷蛋更刺激,體驗更好,獎勵更多,玩家會喜歡去偷蛋多點),最後形成玩家體驗(玩家可以得到開發者想要給予他們的體驗),這是怪獵支線設計的手法之一。

這裡需要注意的事,很多時候好玩、玩家動態都是需要對比出來的,如果沒有偷風飄龍屎這種nt任務(遊戲內沒有,我這獨創的),那麼偷飛龍的蛋顯得性價比也不高。

- 舉一反三,讓我們來設計一些好玩的任務

還是從MDA思維入手,怪獵有可以吸引怪物攻擊的機制(地盤爭奪),怪物互相攻擊會掉落物品,在這兩者已有的機制上我們可以做些文章,比如我們可以設計一個任務——收集特殊的道具,讓玩家吸引兩隻怪物互相攻擊,從而掉落這個特殊的道具(價值較高,可以是換金道具,也可以是裝備素材)

這樣一想是不是還有點意思?在玩家理解了這個機制的可能性之後可能會滿地圖找其他的怪物互相攻擊看看會不會爆出新材料,這就形成了玩家動態,而如果玩家真通過這個行為獲得了很珍貴的材料,那麼就會有很不錯的玩家體驗。

至少在預設條件下這個體驗是存在的。

然後再從設計師的角度審訊這個設計落地容易嗎?會不會出問題影響玩家體驗?

我們是從機制出發設計的,那麼這個設計落地難度不大,只是增加了怪物攻擊的檢測,修改了掉落產出(配表就完事了,最簡單的一集)。然後是機制觸發難度,首先是怪物要進入紅怒狀態跑到其他怪物的領地,這就要求1.怪物的紅怒時間長,容易紅怒 2.兩個怪物距離夠近,最好A怪物喜歡遊蕩(就你了爆鱗龍),B怪物喜歡待固定位置(泥魚龍?),進行條件篩選之後可以被設計成此類玩法的怪物較少,但我們只需要兩個符合條件的怪物去做成一個任務就好了。

在機制符合之後需要想著如何進行包裝

比如爆鱗龍的鱗片經過泥魚龍的泥沙覆蓋過後就不會爆炸了,剛好可以作為研究素材。這樣一來任務的理由也變得充分——玩家的行為有了意義,甚至可以有結果(產出解除煙筒or化合衣裝,可以免疫部分異常狀態),也讓遊戲的設定上更加完整充實。設定是否嚴謹並不重要,重要的是能否形成邏輯閉環。

於是,我們設計出了一個MHW裡沒有的任務,看到這裡的朋友如果有興趣的話,方便正在評論區為我這個任務打個分嗎?

- 新的玩法設計

先明確定位,怪獵的主要玩法是戰鬥機制,戰鬥之外的玩法設計成本要儘量低,明確了設計定位後才是設計思路,我們將採取遊戲內沒有用於做玩法的機制和差異化的玩家體驗(其他玩法無法提供的),例如快速移動的體驗遊戲內出現較少,但有翔蟲這個機制(特定位置存在),這個機制很適合做一些地圖快速移動的玩法。

遊戲內的導蟲跳躍玩法

我們從這個機制入手,去除玩家的武器,做一個讓玩家在限定時間內從A點到B點的玩法,地點暫定為從古代樹森林1區起點到火龍巢穴。此時這個玩法還是比較無聊的,甚至沒有樂趣可言,我們再從其他一些角度對玩法進行修改,如限時——從單純限制時間改為玩家與艾露貓賽跑,艾露貓會沿固定路線前進,速度也固定,這幾乎就是限時跑酷,但由於有了比較對手,玩法稍微不那麼無聊一點了。

“什麼?在想我的事?”

在此基礎上,我們可以加一些改變玩法節奏的內容,比如

1. 加入一些翔蟲,玩家可以利用翔蟲越過一些節奏較慢的路程(如攀爬)。

2. 玩家在場景內有可交互物,如藥草,收集特定的藥草合成食用後可以提高移動速度,可以是階段性提高(消耗道具)也可以是整體性提高(相當於充能等級),這個設計在生化危機2聯動任務裡是有使用到的,因此我們視為有可行性且成本不高。

3. 在路線上做文章,如玩家一定會路過飛雷龍的巢穴,飛雷龍會按照路線巡邏,玩家可以潛行路過(速度較慢),或者一路衝過(速度快,但有受擊風險)。

加入這些內容之後,玩法整體會稍微有趣一些,且成本低,整體體驗較為平庸,但也算不上太差,簡單且有深度的玩法(限時跑酷)加上容易理解的包裝(與貓貓賽跑)以及已有的系統(怪物阻撓、環境互動),這個玩法大家能給多少分呢?

四、後記

寫下這篇文章時的一些自我反饋

1.平鋪細節,沒有分清楚優先級

——如在戰鬥中逃課有意思,是戰鬥本身就有意思,要先設計出有意思的戰鬥,然後設計出逃課的方式,而不是為了逃課去塑造一場戰鬥

玩法本身需要好玩且有性價比

2.設計經常出現的情況

設計A:好玩,但沒性價比

很多人會有這樣的一個狀態:我想到一個好玩的點子,我想做一個xx的遊戲,大多數這樣的點子後來都難以實現,這些點子或許是好玩的,但礙於一個現實條件沒有實現——想法難以落地,難以落地的原因往往是沒有性價比。

設計B:有性價比,但不好玩

“什麼都好,就是不好玩“很多遊戲都會有這樣的一部分,其本質是資源不足的問題,很多時候遊戲就是由高光點組成起來的,但鮮花得有綠葉襯,正如關卡,只有高潮部分玩家也會疲憊,很多遊戲時長也是得較為平庸的玩法堆砌起來(本質是讓玩家在遊戲中有事可做,不至於用戶流失)通過資源投放的問題可以讓玩家的復刷有意義,也算是部分彌補了這部分問題(玩家的遊戲體驗轉移到了資源獲取上)

我們的目標——玩法好玩且有性價比

“良好的遊戲設計,意味著最大化情感力量和多樣化的遊戲體驗,同時最小化玩家的理解成本和遊戲開發成本,這種高效的形式被稱為之優雅。”這句話來自《體驗引擎》的第2章節,這種概念是通用的。對遊戲來說則是“好玩且有性價比”,文章內的生態玩法則屬於這一範疇,易於理解的包裝+簡單的玩法+已有的生態系統成就了好玩的支線任務,要想出優雅的設計是相當困難的,路漫漫其修遠兮,願你我共勉。

關於個人

寫下這篇內容是為了在筆試面試時談論大世界生態設計時會思路更加清晰且有參考,文章內沒有做橫向對比的原因是同類大世界的生態給我留下的印象並不深。筆者認為從事遊戲設計工作資源共享共同提升是很重要的一個環節,希望能和大家共勉吧,本文也僅供參考,筆者在這方面的經驗並不具有學術嚴謹性,僅供交流參考,也算是為大家提供了一個思路,歡迎各位讀者對文章內容或者本文提到的設計流程存提出優化、改進意見。

筆者曾有幸和一位某怪獵系列作品的設計師共同從事(很nb的一位上司),但很可惜沒有在這方面深入探討,否則筆者此時應該可以產出更多有價值的內容。

時間到了2024年的6月,失業已有兩個月,筆者從業的兩年間發生了很多不愉快的事情,即便如此,我仍認為做設計是輕鬆開心的,在紛亂的世界裡能夠堅守本心就好了,感覺是突破了上個月的瓶頸,但筆者本身的情況已經不容樂觀,失業的影響比想象中大,除了祈禱奇蹟降臨其餘能做之事甚微,希望能早日迴歸正常的工作生活吧。

文末想推薦大家在閱讀時邊聽的音樂則是Blitz Kids的On my own,就以他們的歌詞作為結尾吧。

Don’t Leave me on my own

I’m Difficult I know

But I really need a chance to be someone

Someone I’ve never know.