本文首發於公眾號“碎碎念工坊”,歡迎各位加個關注,解鎖更多隱藏內容~(不定期白嫖抽獎)

也可以關注我們的B站頻道

,說不定你就愛上了呢?

文/艾渴echo

差不多就這幾天,你可能會覺得自己的steam好像有那麼點兒不對勁。

打開好友列表,你可能會發現那個曾經24小時嚴陣以待的賽博特警突然發現了生活的真諦,放棄了刀頭舔血的日子轉而開始沒日沒夜地肝《Mirror 2 Project X》;那個那個天天躺貓車上浪費醫療資源的老哥也不再勵志成為騎遍天下泡狐龍的狩獵大師,陷入了《Mirror 2 Project X》的溫柔鄉里難以自拔;就連那個昨天還帶著丈育老父親激戰正酣的北歐戰神也決定暫且留那群山怪一條性命,放下屠刀成沒成佛咱不知道,但一定在《Mirror 2 Project X》裡感受到了自然與生命的大和諧。

所以這個《Mirror 2 Project X》究竟是何方神聖?在各大論壇,他們會告訴你說,這是次世代最具代入感的第一人稱射擊遊戲,是今年上半年最讓人期待、最令人興奮,也是全球玩家真正喜聞樂見的遊戲續作。但若帶著如此期待打開《Mirror 2 Project X》的遊戲商店……害,整半天不就是個內容豐富了點的消消樂嘛,雖說的確是非常精美,賣六塊錢也挺有吸引力,但也不至於如此風靡全球的吧?

理論上,這質疑倒也沒啥問題,只不過除去些大家心知肚明但就是不能說出來的理由外,你侮辱了消除類遊戲近五十年的發展史!消除愛好者要求你立刻改正!

要知道,消除類遊戲可不光有著遊戲史上的老資歷,還有個非常正式的、相當具備學術氣質的承認的研究定義。如果你也沉迷消除無法自拔,想對這遊戲背後的魅力一探究竟的話,那不妨先加個關注,然後再跟著我們一起了解消除遊戲的點點滴滴吧。

追根溯源

根據丹麥遊戲設計師,遊戲研究理論家,兼教育家以及丹麥設計學院副教授Jesper Juul1997年寫下的定義,消除類遊戲(tile-matching video game)——或者說得更通俗點,“三消遊戲”,是一種需要玩家根據匹配標準操作方塊,使其消失的益智類電子遊戲。其核心挑戰以及最大的樂趣乃是於雜亂無章的棋盤上識別圖形、利用規律,並將方塊由此消失並轉化成分數的過程作為遊戲對自己的獎勵機制。

很明顯,這是一個相當寬泛且粗糙的概念,如今怕是已經無法精確概括現代消除類遊戲日漸豐富的內容和那些標新立異的獨特玩法了;不過我相信無論是《糖果傳奇》的締造者King,還是開發了《寶石迷陣》的寶開,他們應該都不介意Juul如此熟練地讓消消樂遊戲跟著名的《俄羅斯方塊》扯上關係,畢竟相比於另一款可以看成是消除類遊戲始祖的《Chain Shot!》,還是《俄羅斯方塊》資歷更老也更為深入人心。儘管其“化零為整,橫向消除”的規則自成一體,且很快就顯得過於簡陋,不再適用於相對成熟了的“消消樂”類遊戲了,但它也確實構成了這類遊戲的理論基礎,並以驚人的商業成就證明了這類遊戲絕對大有可為。

而至於《Chain Shot!》,不好意思,我們今天已經很難在網絡上找到這遊戲原汁原味的實機畫面了,不過在其更著名的後繼作品裡,誕生於1985年的《SameGame》,這種並沒有太多借鑑《俄羅斯方塊》的益智遊戲其實更有資格作消除類遊戲的老祖宗。

在五顏六色的經典棋盤之上,玩家需要連接相鄰的相同色塊使其消失,讓沒了這些色塊支撐的其他色塊自然下落從而改變棋盤的上的色彩佈局,之後重複上述操作,儘可能消除更多的方塊得到更高的分數,直到棋盤上不再存在相連的兩個色塊為止。

我們不難看出,除了還沒有“三消”的約定俗成外,彼時的初代《SameGame》已經很接近現代意義上的消消樂遊戲了,而在這類遊戲後續的某些版本里,製作組也與時俱進地引入了更多的隨機要素,甚至允許玩家主動由棋盤正面或側面上添加一批批隨機色塊來打破僵局。

但怎麼說呢?就具體時間來看,《SameGame》走向現代化起碼已經是手遊開始大行其道的上世紀九十年代末了,而恰恰就是在這十多年間,消除類遊戲在創意上的內卷……雖說還沒到令人髮指的地步吧,但足以逼得不少開發商採取些非常手段來促進遊戲銷量了。

分門別類

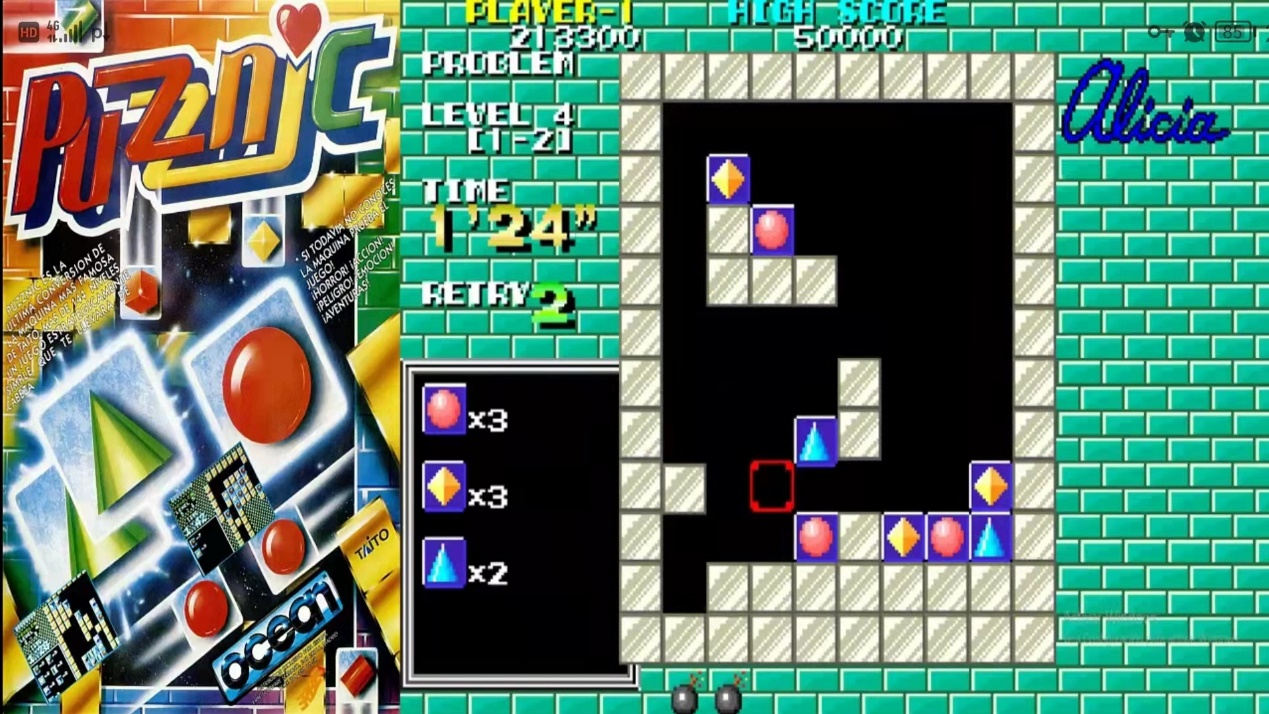

從時間上看,這一階段的急先鋒乃是誕生於1989年,並於次年登陸包括並不限於雅達利、Game Boy、PC、NES、PS等各大主流遊戲平臺的休閒益智遊戲《Puzznic》。

這是一款看上去和《俄羅斯方塊》有幾分類似的消除類遊戲,但就實際體驗而言,我倒是覺得它更像是更簡單且容錯率更高的《推箱子》:在具有一定隨機性且難度遞增的八個關卡里,玩家需要直接選取控制場景裡的不同色塊進行水平移動,巧妙利用障礙、機關及萬有引力將色塊引向其同類進行消除,直到場景裡所有色塊消失殆盡便可順利過關。

在這之後,遊戲進入過關結算,系統會根據玩家過關時間給出評價和評分,並根據評分為其逐漸解鎖一些……嗯,大家喜聞樂見的額外內容。

雖然現在看這可能只有幾KB的圖片絕對是沒什麼大不了的,但放在那個整張圖都要吱呀吱呀等上老半天的年代,如此福利絕對配得上一聲聲真心實意的“好人一生平安”。只不過和大家的想象可能略有不同,礙於種種規定,如此王牌其實只出現在了日版街機等極少數的遊戲版本里,也算是從側面證明了《Puzznic》本身創意不錯、素質不俗。亦或是彼時的消除類遊戲與市場很是契合,就算不走旁門左道也能贏得廣大玩家的支持與青睞。

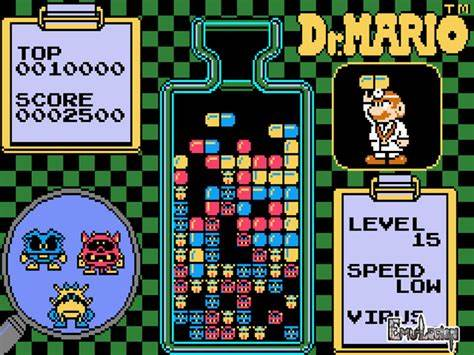

可能也正因如此,九十年代初的消除類遊戲雖然競爭激烈,但其畫風可都是相當正常且脈絡清晰的:在隔壁FC的《馬里奧醫生》裡,馬里奧不再單戀公主一人,而是開起了診所,用源源不斷的藥丸與病毒構成相同配色,以此消滅病毒懸壺濟世,其具體表現使得遊戲基本上可以被看成是《俄羅斯方塊》特化版本。由此誕生的《噗呦噗呦》(Puyo Puyo)和《世界飼育系選手權》(Baku Baku Animal)也都完美延續了《俄羅斯方塊》的益智屬性,並沒有(也沒必要)突破其框架呈現些更標新立異的內容;

與之類似的,世嘉的《寶石方塊》(Columns)雖然乍看之下有了些《寶石迷陣》的影子,且更進了一步地允許玩家調節寶石的位置將同類湊到一起,但無論觀其形式還是究其本質,《寶石方塊》Columns仍是一款五彩繽紛、且似乎難度降低了的《俄羅斯方塊》,只是上文提及的“調節位置”很有啟發性,很快成了後來《耀西的餅乾》(Yoshi's Cookie)和《花仙子方塊》(Panel de Pon)的核心機制;

相比之下,TAITO的《Plotting》最為“離經叛道”,它甚至改變了形式在遊戲中稍稍引入了橫軸射擊元素,但差不多也就只是在此時此刻與經典“消消樂”有那麼一點兒交集,其後誕生的《泡泡龍》(Puzzle Bobble),《旋轉泡泡》(Puzz Loop)以及《Luxor》都只是廣義概念上的消除類遊戲,通常被後來的玩家統稱為泡泡龍或是祖瑪;

嗯……既然說到了泡泡龍,那還是順便提一下1986年的偽麻將遊戲《shanghai》吧,顯然這部作品也是符合標準定義的消除類遊戲,只是由此發展而來的《連連看》也在某個節點與“消消樂”漸行漸遠了,因此在接下來我們也就沒必要在這類遊戲身上浪費口舌了。

至此,(我個人總結的)俄羅斯方塊,泡泡龍和連連看這三大消除類遊戲旁支皆已出現,並在幾年間迅速成熟,差不多將休閒益智遊戲的市場給瓜分殆盡了,於是隨著這次“創意內卷”日漸趨於平緩,而一眾休閒益智類遊戲乘著移動設備的東風再次風靡全球。差不多也是時候出現部作品能採百家之所長,為我們呈現“消消樂”遊戲的終極形態了。

生不逢時

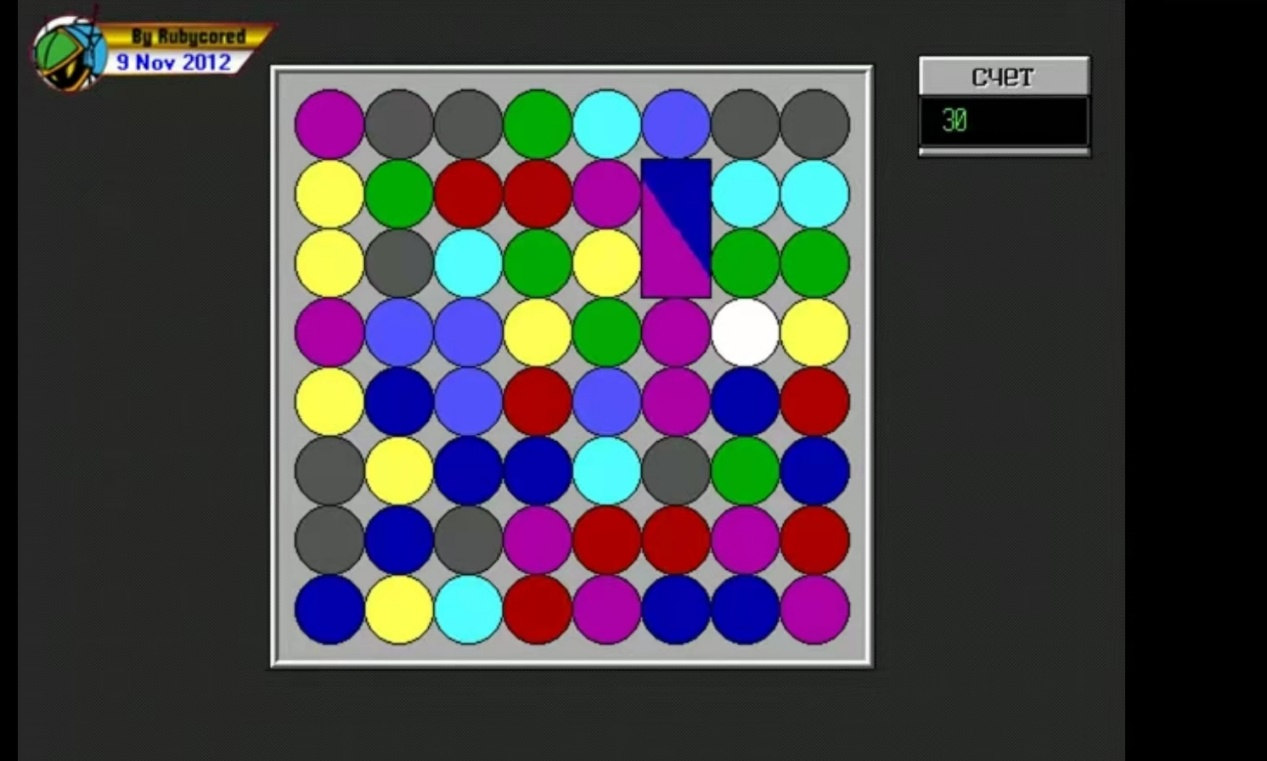

我們無法確定九十年代初的Eugene Alemzhin究竟是出於何種目的為我們帶來了《Shariki》這樣一款遊戲發展史上的學術經典,但從本作的最終銷量和知名度上看,很明顯,他們並沒有讓《Shariki》成為屬於自己的“俄羅斯方塊”——儘管遊戲界普遍認為,在1994年幾乎是橫空出世的《Shariki》奠定了現代消除類遊戲的基礎,其在消除類遊戲中的地位甚至比《俄羅斯方塊》還要高上那麼一點兒。

感覺……《Shariki》也沒什麼可描述的,如圖所示,這遊戲可以被高度概括成內容完整、元素齊全的消消樂經典,玩家需要在如圖所示的經典長方形棋盤上通過交換位置將同樣的元素湊在一起,如果其橫向或縱向出現了三個或以上的相同元素便會消失並轉化成分數,而失去了支撐的其他元素則會掉落並填補之前元素的位置,為玩家帶來全新挑戰,或觸發連鎖反應產生大量分數。直到最後棋盤上再無元素可被消除,或是到達時限後遊戲便會結束並進入結算階段。

不過同樣如圖所示,甚至都不需要什麼太敏銳的商業直覺,大家應該一眼就能看出這遊戲之所以不賣座,除了只登陸了MS—DOS目標客戶著實不多外,應該就是它實在是太醜了!可謂將毛子的“不拘小節”表現得淋漓盡致,在某些角度下甚至還沒有老前輩《SameGame》長得精緻可愛。

與這位老前輩的命運完全相反,五年後的初代《寶石迷陣》在遊戲玩法上與《Shariki》幾乎別無二致,卻成了當年的頁遊一霸,至今還在移動平臺上大放異彩。

不僅如此,在其同類型的後續作品,無論是2003年的《動物管理員》(Zoo Keeper),2005年的《毛毛球》(Chuzzle),還是2012年真正將消除類遊戲推上巔峰的絕對經典《糖果傳奇》中,把方塊做得種類繁多、色彩鮮明,再不濟也要特色十足幾乎成了某種顛撲不破的真理,這也說明此時的“消消樂”已經真正進入了內卷的時代,再無力緊靠遊戲性來贏得玩家們的絕對青睞了。

老樹新花

所以說,所謂的內卷指的就是消除類遊戲變得畫面更精緻,色彩更豔麗嗎?

雖說事實的確如此吧,但我想這更應該被看成是遊戲產業發展與技術進步帶來的必然結果,是保證遊戲被時代所接受的基本條件,而非某種對玩家有致命吸引力的“秘密武器”。而在某種程度上,這一階段的消除類遊戲的發展也可被看成是上述觀點的論據,畢竟當包括“正統消消樂”在內的幾大類正統遊戲將瓜分殆盡時,那些成功的後來者們無一例外地選擇了另闢蹊徑——或者更確切地說,碰巧在故紙堆裡找回了某些當年的超前觀念,將其重新包裝後發現效果還真是很不錯。

沒錯,我說得就是《Mirror 2 Project X》——或者更準確地說,是除去了擦邊球內容的,這類想方設法在傳統“消消樂”裡整點兒新活兒的機制整合型消除類遊戲,其類型最早甚至可以追溯到1996年卡普空的《超級街霸方塊2》(Super Puzzle Fighter II Turbo)。顧名思義,這是一款以動作天王經典IP改編的,嗯……益智類動作遊戲,玩家需要通過消除自己的方塊給對手造成麻煩,並根據方塊的消除情況指引自己的格鬥家發動相應招式打擊敵人,或是出言嘲諷。

即便是今天看來,作為“消消樂”的《超級街霸方塊2》仍堪稱創意滿滿,而且當年這部大廠手筆的經典IP外傳也確實以其新穎的玩法和獨特的幽默感贏得了玩家和媒體的一致好評,之所以被埋沒到了2017年才被卡普空重新記起,恐怕只能說除去某些特殊原因外,願意在PC端玩兒一款“消消樂”的玩家著實不多。而這樣看來,哪怕是到了2008年,Infinite Interactive也只是在徒勞地在挖掘這類遊戲可能的極限,他們的《益智之迷:戰神的挑戰》(Puzzle Quest: Challenge of the Warlords)相當成功地用“消消樂”的形式模擬出了傳統“龍與地下城”式的冒險,但想以此徹底征服玩家,似乎還欠著那麼一點兒火候。

當然了,儘管其“合併”的理念仍可追溯到1990年,但幾年前才真正流行過那麼一陣子的《2048》與《合成大西瓜》也應該在消除類遊戲發展史上留下了自己的痕跡,只不過我覺得這類換湯不換藥的創意……至少目前看來已經沒必要大書特書了,畢竟技術變革已近在眼前,而“消消樂”又擅長借新技術之便來武裝自己。這一次它們之間又能迸發出怎樣的創意火花呢?就讓我們拭目以待吧~

-END-

關注“碎碎念工坊”,傳播遊戲文化,讓遊戲不止是遊戲。