《真三國無雙:起源》(以下簡稱《起源》)在前不久正式發售,成為了2025遊戲大年的“先鋒”。在無雙系列沉寂如此之久之後,光榮端上來了一盤大家意想不到的“菜品”,並從宣發之處就反覆強調,該作為系列重啟的第一作,會和以往有很多不同。而待到玩家全面上手遊玩之後,也都發現,確實這個遊戲它變了,變得新鮮又有趣,整體感覺還在但又完全不一樣了。

互聯網上無論是媒體還是玩家對《起源》讚不絕口,steam商店短短几日也已“特別好評”,這是三國無雙系列這麼多年來難得看到的場面。

我在之前遊玩試玩版之後,對《起源》有過一些微詞,在最後我說“這就不叫無雙”。到現在我玩到正式版本,這些體驗上的問題倒是沒有說錯,但情況引發的我的結論有了改變。因為在這個時間點上,育碧核心IP的新作,《刺客教條:暗影》,它在玩家普遍“看空”環境中選擇再次延期。且不提這次延期背後的原因,它讓我想起了曾經寫過育碧對《刺客教條》系列IP發展創作的選擇的文章,這讓我把《起源》放在了《三國無雙》IP的視角下重新進行了思考。

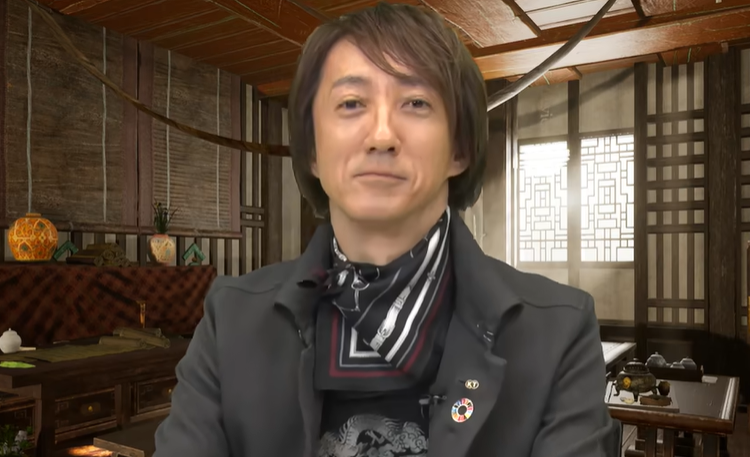

因為日本遊戲開發的特殊性,每一代作品會有著製作人自己的明顯色彩,所以我不會說光榮,而會選擇說莊知彥:莊知彥想清楚了IP與作品的關係,做出了一部玩法革新但味道依舊的無雙。這顯然和浮於表面的育碧相比走上了另一條不同的路,一條更適合的路。

“這不是無雙”:核心邏輯的推倒重建

在《真三國無雙7》及以前的系列作品中,使用的是無雙系列玩家已經熟的不能再熟的以普通攻擊接蓄力攻擊施展派生的動作模式,但其背後的核心則是一個我稱之為“攻擊與霸體的比大小”模式:

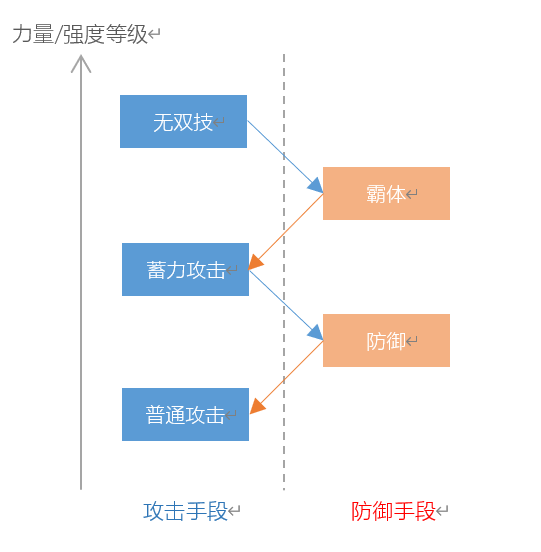

1、所有人的攻擊,都有一個“力量”指標,代表著這個攻擊能不能破壞對方的動作讓其進入受擊模式;同樣的,所有人也都有一個“強度等級”,代表著當前時刻下該角色行動的可持續強度。

2、角色受擊時,如果攻擊動作的力量大於角色當前的強度等級,該角色會被中斷當前任何動作並進入受攻擊狀態;如果攻擊動作的力量小於角色當前的強度等級,該角色正在執行的動作不會受到打斷,並會繼續下去。

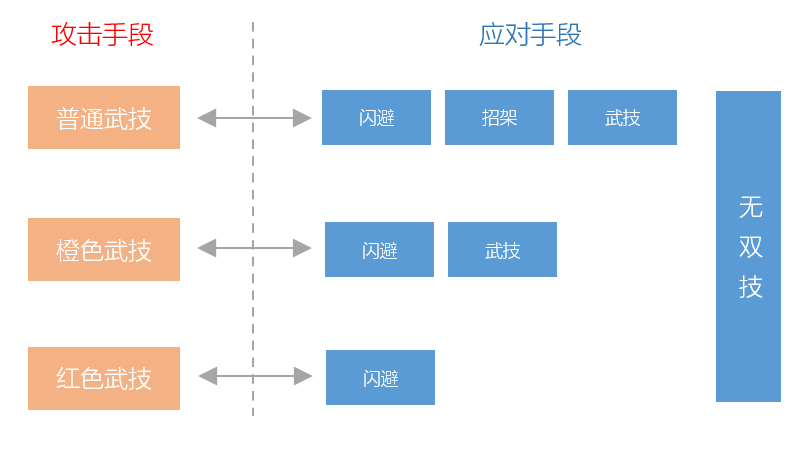

以上就是這個“比大小”的核心規則,之後便是為所有的動作設計對應的力量與強度等級,於是在最初的《真三國無雙》系列作品中,我門可以看到下列關係圖:

對於各種雜兵而言,他們永遠都會被普通攻擊打進受擊狀態,也就是這種毫無門檻的壓制造就了”割草“的體驗,對於武將來說,就會因為新增的防禦動作和霸體狀態產生上述的交互。其實交互相較於真正的動作或格鬥遊戲的系統還是比較簡陋的,但是有了題材、場面的加持,在當時也能帶來較好的體驗了。

但是,之後的《真三國無雙》系列的歷代設計者們也許大都想著要填上這個”還行“的窟窿,都選擇這條螺旋遞進的藤蔓上絞盡腦汁的增加複雜度,以期在每一代獲得“新的內容”,完善核心交互。複雜度受限了就擴大人數和武器,多一個武將就是多一套動作。

於是,玩家有了普通攻擊接蓄力的派生攻擊。於是,敵方武將會使用霸體出招。於是,玩家有了派生攻擊的更高強度。於是,敵方武將會使用無雙技。於是,我方武將動作越來越多,武器種類越來越多。於是,敵方武將漸漸不是大眾臉了,眼看徐榮就要混上獨特模型了。

這種“道高一尺,魔高一丈”的無盡堆量、此起彼伏的增長模式一直持續到了《真三國無雙7》。到了7代,玩家的攻擊派生已經從開始的C3漲到了C6甚至還有EX技,敵方武將也會使用帶霸體的派生攻擊甚至無雙技。繁複的攻擊方式為了做出區分開始設置各種隱藏屬性、獨有效果,武器開始設置屬性相剋了,EX技能也開始可以無視霸體擊飛了。這種無限疊加擴張的結果就是出現攻擊動作強度的失控和失去交互,玩家口碑最好的7代猛將傳反倒出現了夏侯淵EX和三尖刀這種失控的代表。

以上這些看似複雜的各式機制與招式,其本質不過之前說的“比大小”套皮,而且“比大小”因為性能膨脹變得不再需要看對方的眼色,所有的決策只需要停留在“我如何打斷你”和“如何不被你打斷”上,對方出什麼招數已經不再重要,能打斷則打斷,來不及打斷無雙技壓制,實在不行無敵躲掉,如此循環往復。

平心而論,當前的結果在系統設立的開頭就能預見。玩家的手段永遠比武將高一頭,那麼在博弈上就有壓倒的優勢,中間做出的諸多調整看起來就像是強行限制,這樣逆著自有系統的設定會讓玩家惱火,進而因握有絕對的優勢而選擇掀掉桌子,不再”陪“著敵方武將”演一出交互的戲碼“。

到了這裡,雷同的心流和遊玩體驗,在數十年的時間裡讓玩家產生了嚴重的疲勞。但能看到在這套”能力與強度系統“的框架下,光榮所有能玩的手段基本都用盡了,也正是在7代之後,《無雙》系列整體陷入了泥潭。

這個階段光榮一共出了三個正傳類作品,《真三國無雙8》、《大蛇無雙3》、《戰國無雙5》,8代砍掉了所有的“比大小”博弈鏈,步子不僅大方向還錯了;《大蛇無雙3》理不清關係就重開一條神器線,但是新瓶裝了舊酒;《戰國無雙5》直接選擇不改,繼續在線路上新增“小無雙”提高玩家性能,但其本質註定了不會有大的突破,銷量便是吃了老本的結果。三部作品反響平平,《真三國無雙8》還因為各種問題被釘上了系列“恥辱柱”。

之後便是數年沉寂,直到《起源》的莊知彥走馬上任。

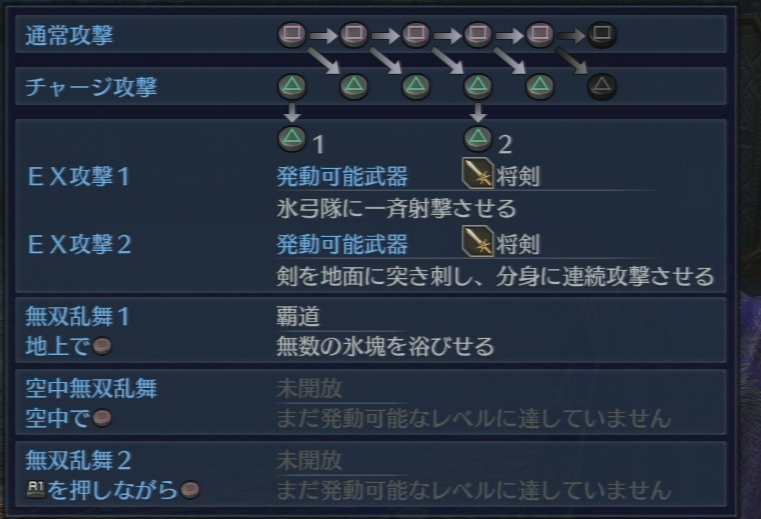

莊知彥推翻了一切的框架並重新搭建了新的交互核心。雖然一切熟悉的動作設定都還保留,獨特的武器、獨特的攻擊、派生、無雙技,但它們在新的交互設計下有了不同以往的全新的定位。

交互核心的根本變化在於玩家與敵方武將優勢地位的互換,其基礎是敵方武將擁有的”外功“值,以此為分水嶺,敵方武將存在有外功和無外功的狀態。無外功被設置成一個獲得獎勵的環節,實際的交互側重點就在了有外功的階段。在有外功的階段,敵方武將擁有隨時隨地霸體釋放技能的能力,這就意味著敵方武將將擁有無限的優勢,玩家必須也只能被動接受。

在這種先天決定的優劣勢關係下,整個交互就變成了”出題與解題“的模式:

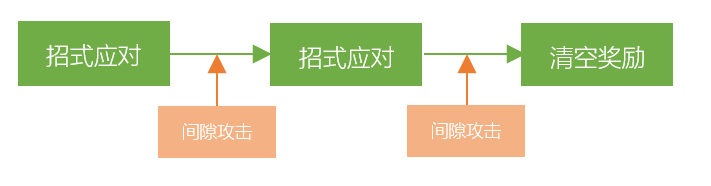

流程則變成了:敵方武將出招——玩家選擇應對手段——成功獲取短暫優勢,失敗承受傷害。短暫優勢為一個時間階段,該階段內玩家可以使用任何攻擊招式對敵方武將的外功值進行削減,直到外功削減為0,或者階段結束進入下一個出招循環。故整個與敵方武將交互的過程則變成了“招式應對——間隙輸出——招式應對——清空外功獎勵”的循環:

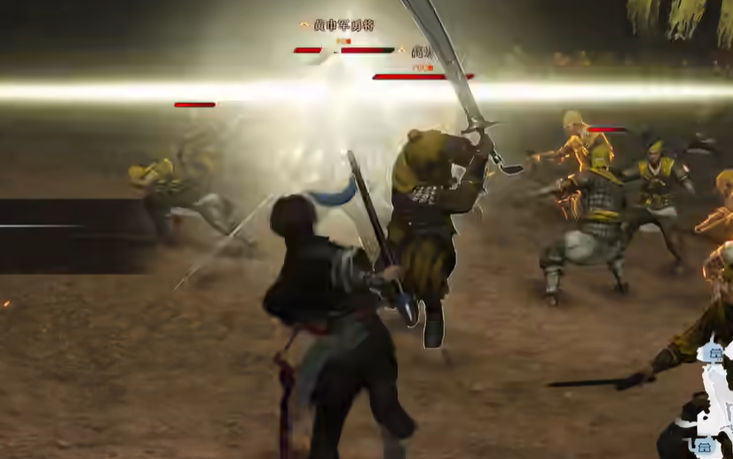

這套系統當前玩下來確實耳目一新,憑藉自身優秀的動作設計,在起源裡這一來一回相當流暢,玩家驚呼“交互感十足”。這讓《無雙》系列這一譚死水立刻誕生了新的生機。

那麼它沒有什麼問題嗎?有。

當這套系統放到無雙的環境中替換掉和敵方武將的交互時,玩家在整個戰場裡會出現頻繁的心態切換。“遇到雜兵我是爺,遇到武將您是爺”,這種反反覆覆需要一定的時間適應,而且會讓整個遊戲的基調產生混亂。為了讓整個交互心流保持一致,《起源》裡為小兵直接套上了對敵方武將的邏輯,增加了眾多技能與陣勢效果。很明顯這是拾了《戰國無雙5》的牙慧,指揮一堆小兵對戰場和陣勢輔助成了《戰國無雙5》讓人叫好的亮點,《起源》直接拿過來擴大,接連設計了大戰場、軍陣等效果,為小兵附增了眾多影響戰局的能力,除此之外還不夠,增加同屏人數讓小兵變得更多,一切的戰場效果似乎都更好了。

可是小兵加強了,玩家面對小兵卻處於了劣勢。戰場中尤其是大戰場下,小兵會因為大軍加成變得靈活且堅硬,玩家對小兵的割草優勢基本消失,那種一騎當千的快感似乎沒有了,一人隻身對抗大軍的可能蕩然無存。玩家想獲勝?老老實實去幫助友軍建立優勢吧,然後在友軍的加持下取得勝利,頗有一種“我和劉關張在一起真厲害”的感覺。舉一個不恰當且老舊的例子,剛玩《起源》的我,感覺就像一直玩澄海3C第一次嘗試Dota。

雙武將+小兵突擊的連環奪命技

小兵和玩家地位關係的轉變,進一步動搖了另一個設計:武器的多樣化派生。

一方面,在以前的系列作品中,多樣化的派生往往承擔著大面積爽快割草的主要作用,隨著操縱角色等級的提升,攻擊越華麗,範圍越大,傷害越高。現在讓小兵獲得了和武將一樣的邏輯,會有霸體,攻擊需要打斷,那這些多樣化的派生必須為新的交互讓位——也就是說這些多樣化派生不能有無視霸體、可以打斷的功能化地位,否則它能控制小兵行動,就也能用來控制武將行動。

另一方面,與敵方武將交互的流程中,玩家可以使用普通攻擊、蓄力攻擊等方式輸出的空間只有在招式應對成功後的間隙,這些間隙的衡量方式不是輸出傷害而是時間。這就意味著在這個空隙裡,玩家的目標應該是在有限的時間內打出更多的傷害,以此削減敵方更多的外功和血量。而作為多樣化派生,它使用後置傷害量主體的方式來突出最後派生攻擊那一下的威力,前置普通攻擊段數越高的派生攻擊,最有的威力越大。使用漫長且無保護的普通攻擊前搖對比大威力高壓制效果的派生攻擊,以此放大最後一下的爽感,這個爽感是割草快樂的源泉。現在攻擊的空隙時間有限,所有傷害結算更快,攻擊動作更快的招式將會成為優先選擇,而這種傷害後置前搖緩慢的派生攻擊變成了傷害打不出的雞肋。

以上兩個方面,基本確定了多樣化派生攻擊的失勢,同時確立了“更快積攢鬥氣+快速高效武技釋放”成為整個《起源》新的操作流轉核心。所以在《起源》的9種武器中,僅僅在劍的連招中象徵性地保留了派生的模式。

交互核心、操作流轉皆是新內容,這就是《起源》為無雙系列帶來的完全不屬於無雙的全新系統框架,也正是這個框架脫離了我們對無雙系列的體驗慣性。那麼,換了框架是不是就不是無雙?我覺得答案不在核心邏輯這裡,而在它使用的美學形式。

“這就是無雙”:保持與翻新的美學形式

遊戲的系統框架往往是骨,而玩家看到的、聽到的則是蒙在骨上的一層皮,也是玩家最先能接觸到的內容。有些系列繼承在骨不在皮,有些系列的繼承則在皮不在骨,無雙就是一個這樣皮比骨重要的系列IP,而《起源》則非常好的掌握並保持了無雙系列長久以來的美學形式,讓大家足夠親切地沉浸在新的無雙世界中。

縱觀整個《真三國無雙》系列,美學形式也是一部部積累並逐步迭代到現在模樣的,但無論是哪一方面,歷代《真三國無雙》都緊緊地攥著自己的核心精髓,這便是“標籤”。

這個“標籤”的概念其實更像是一種從同人文化中,以“放大某位角色某個方面”、“聚焦某個群體某種屬性”為基礎進行的同人創作模式脫胎的產物,畢竟《真三國無雙》系列它說白了就是一種對三國故事的“同人創作”。這個“標籤”為所有的部分添加了核心指導屬性,從人物,到派系,甚至到故事、關卡皆是如此。直白的說,就是讓所有的屬性扁平化,臉譜化,簡單化。

人物方面從外貌到性格,全部強調該人物身上的某一個元素,並無限放大,這些可以是性格,可以是外貌特徵,可以是從複雜的歷史或演義形象中提煉,也可以光榮在無雙敘事下自創。舉一個也許大家沒注意過的例子,無雙系列的張遼形象,歸納就兩點:氈笠+達利式八字鬍。這兩個特徵你根本不可能在任何歷史或演義中找到記載,完全是光榮在創造形象時給它定下來的“標籤”,從張遼登錄《真三國無雙》系列以來,不管穿什麼顏色的外衣,帶什麼材質的頭盔,一定都跑不了氈笠的外形,跑不了這兩撇鬍須,這才是《真三國無雙》系列裡“你是你”的根本。

8代

1代

2代

3代

4代

5代

6代

7代

8代

1代

2代

3代

4代

5代

6代

7代

8代

1 / 8

就像張遼這樣,所有的角色都有一個屬於自己的“標籤”,這些標籤極大降低了玩家記住的成本。很多玩家們掛在嘴邊的劉關張、曹家兄弟、呂布貂蟬、孫策周郎,基本可以1秒在腦海裡浮現出他們的形象,這都是拜他們各自獨有“臉譜”所賜。這樣做自然會有利有弊,過於扁平的人物形象和故事會讓整個內容填充變得單薄,會有一種“華而不實”之感。但對於一個視角為三國群像,突出“刻板英雄式人物”的《真三國無雙》來說,這種獨有的側重方向反而成為了它降低門檻的優勢,劇情的輕量化意味著便於理解,可以讓玩家更快認識角色,更快將重心投入到局內玩法上。

至於派系方面,外貌上派系顏色、武裝風格的一致性,派系故事的體系性就不贅述了,藍色的一看就知道是曹老闆的“手下”,綠色必然是皇叔的“兄弟”,紅色肯定是孫權的“家人”;場景方面,不知道幾人高的天花板,巨大到誇張的關隘,寬到可以舉辦“牛車F1"的城牆,這些場面的特徵大家也都是一眼能看出《真三國無雙》系列自己的風味。

而我想說的就是同樣成為這些派系、場景”標籤“的配樂。

事已至此,我覺得基本可以確定光榮BGM部裡有神仙。光榮的所有遊戲,你可以說它不好玩,一定不可能說它不好聽。在《真三國無雙》系列裡,所有的配樂都一定伴隨著一個從開始就定好的核心旋律,這個核心旋律可以精確做到讓你的腦子從人物檢索到它、從場景檢索到它,也能從它檢索到武將、檢索到場景。很明顯,能夠做到精確檢索的原因,一定是從創作之初,這首BGM就帶著和使用對象同樣的”標籤“式效果。呂布登場一定會伴隨那一陣強勁的吉他,獨特的進行曲式配樂也能立刻讓你想起那個機關遍佈的合肥新城。這種人物——場景——配樂全方位疊加的情況下,極大強化了玩家對”標籤“的記憶程度,最後能輕輕鬆鬆地通過任何方向檢索到關聯的一切,"DNA動了"用在這裡也是最貼切不過的了。

自帶音響的男人

《起源》在這個方面很好地把接續了無雙系列傳承的核心。熟悉的音樂,熟悉的場景,熟悉的武將,熟悉的說話性格,一切都在沿用和傳承系列一直以來的美學風格,讓玩家可以很快地調動之前遊玩的記憶,立馬知道這就是《真三國無雙》的味道。

當然,繼承與發展同類美學形式,從另一方面來講也可以說成本控制。這方面對於一個遊戲項目來說無可厚非,製作組需要字控制成本的前提下想盡一切辦法達到想要的效果。從我來看,《起源》選用莊知彥,是發掘出了一個難得的項目開發良才,而且這名良才還實際的緊。

“實際的王”:莊知彥的遊戲開發模式

《起源》在宣發環節讓玩家比較失落的就是莊知彥反覆講到的兩個信息:一個是“玩家一共能使用9把武器”,另一個是“故事一直到赤壁之戰”。僅從這兩個信息來看,大家很容易就會覺得,一方面只有9把武器意味著戰鬥豐富度已大不如前作,另一方面故事的長度攔腰砍斷,遊玩時長的保證也會嚴重存疑。等到遊戲解鎖玩到完整內容,馬上就能發現莊知彥這樣做背後的真實情況。

武器方面,雖然玩家能用的只有9把武器(不算隱藏),但能在敵方武將身上看到熟悉的身影,大錘、羽扇、 戟 (7代呂蒙用的)、 鏢 ,可以看到的至少就有4把武器在前作中玩家能用到,這些武器在《起源》裡存在獨立的攻擊模組,但玩家無法使用。在故事方面,無論是在大地圖界面,還是在地圖界面,都可以看到西川的區域已經做好了,但遠處的山脈模型明顯處於沒有處理完的狀態,地圖上也自然沒有的可交互的內容。

西面簡陋的山川模型

空白的益州

西面簡陋的山川模型

空白的益州

西面簡陋的山川模型

1 / 2

同時在經過了第一章第二章的遊玩,我會明顯驚訝於它對故事線的放大。在以往的系列裡,黃巾之亂可能就一個關卡,討伐董卓相關也就不會超過3關的關卡,但在《起源》裡濃墨重彩的著筆於主角與武將的故事,將黃巾之亂和討伐董卓擴展成了兩大章節,即便有教學引導的性質,這兩個章節每章至少有5小時以上的遊玩內容,無論從填充數量還是質量都相當不錯。也就是這時讓我對莊知彥,這個每次在視頻和直播中說話實在又內斂的製作人有了新的看法。

一般而言,一個遊戲項目會先定下框架,知道自己要做多少內容,然後在有驗證性質的先行填充之後,所有內容會選擇等量的推進開發進度,簡單劃分就是Demo階段和鋪量階段。這樣開發從項目管理上來講有很多優勢,比如各部分人員可以根據開發進度分批進場,Demo階段不需要太多的美術資產,而鋪量階段主要“鋪”的則是美術內容,據此可以精確控制開發中的投入成本,便於及時靈活的評估情況。但這樣也會有問題,Demo環節大多是技術和流程管線的試驗和搭建,對鋪量階段的工時和成本起不到太大的指導作用,如果在鋪量階段預計成本與工時和實際消耗出現偏差,就會出現各種情況,比如因內容填充不夠而帶來的空洞感,或者為了保證內容而一再延長時間。一個簡單的類比,好比給6個杯子倒水,每個杯子平等的倒入,在水有限的情況下你只能得到6個半杯水。

你說是不是小吉

而莊知彥,它選擇一杯一杯的倒,哪怕只能倒出3個滿杯,那至少端出來全是滿杯的,剩下空杯他直接不要了。《起源》的開發不管從武器、地圖,還是章節你都能看到這種,不是以“優先保證數量”為標準,而是以“達到預期可交付質量”為標準的開發痕跡。

給敵方武將的武器進行開發需要製作的內容少,以目前的時間節點能做出15把;給玩家使用的武器進行開發需要製作的內容較多,目前的時間節點保證質量只能做出9把,那麼就只做9把,而不是選擇為了保證“敵方武將的武器我也能用”這一飄渺的目標而隨意應付,囫圇做出15把不太有各自特色的武器。劇情方面也是如此,以滿足敘事角度的故事填充質量為基準,從項目各方面考量預計只能做到赤壁之戰,那就沒有必要強行拖長到三家歸晉,到此為止。其實作為一個《真三國無雙》系列,保持美學形式的一致一定程度上提供了不少可以複用的素材,開發成本會更少,但莊知彥也沒有因為有便利存在而填入更多的複用“”劣等“堆料,因為這樣他可以保證《起源》的核心目標、內容質量從始至終都是完整和一致的。

另一方面,莊知彥本人在宣發策略上也是實際的好手。沒有故意隱瞞,開發的實際情況是什麼樣就說到什麼樣,這樣不會給自己做出的遊戲在實際發售後”埋雷“,玩家沒有因為宣發和遊玩產生落差,反而因為實際體驗的完整對作品產生正面評價。

牢莊的出鏡給人感覺很好

所以僅從這個方面來說,《起源》不僅是在光榮內部,也是近幾年市面上少有的,質量相當高的遊戲,這個項目的開發節奏和宣發方式渾然天成,是一個難得的不太場景的遊戲開發範本。《起源》一役,莊知彥成功打出了自己的製作風格,打響了自己製作人的名號。

小結

《起源》在莊知彥的帶領下,顯然為《真三國無雙》系列的重啟帶來了十分不錯的開端。合理的繼承和延續自有的美學形式,在核心玩法上銳意突破,在項目管理和開發流程上腳踏實地,在宣發節奏上誠實謙遜,每一步都走在了對的點上。

雖然有很多殘留的問題莊知彥沒有去解決,比如後續《真三國無雙》系列是否還會像之前前代那樣,開了一個好頭然後為了保險在一個同質化的邏輯上對量。莊知彥選擇從項目的角度巧妙迴避了”擴展“的問題,但如果因為《起源》銷量不錯而讓他繼續製作系列後續作品,屆時這也將是他迫切要解決的問題。

不過這些都是後話了,現在我們可以很安心的把掌聲送給莊知彥和《起源》。