當世界的熾烈之美伴隨著隱秘的喜訊、傳遞萬物潛藏無儘可能的消息展現於眼前時,啟示即將揭曉。 ——布魯諾 · 舒茨《砂制時鏡下的療養院》

摘要:在本文中,我將從波蘭導演沃依切赫·哈斯(Wojciech Has)於1973年放映的電影《砂制時鏡下的療養院》出發,與你們一起探尋和梳理這部超現實主義電影的敘事手法、表現的脈絡和可能傳達的些許現實世界中的影射。這部電影的主題、視覺要素和許多意象的載體讓我在觀影時不止一次地聯想到了《血源詛咒》。所以我也將透過這部電影教會我的理解方法,來試圖從一個不一樣的角度淺析《血源詛咒》中超現實的、碎片化敘事的表現力。希望能夠拋磚引玉,給你們帶來更多不一樣的思考。文章的重點會放在對電影的分析上,其中會包含對電影情節的劇透,對電影本身感興趣,想要看一看的朋友們可以自行選擇要不要閱讀下去。

正文

電影《砂制時鏡下的療養院》改編自波蘭籍猶太裔作家布魯諾 · 舒茨的同名小說。舒茨出生於1893年奧匈帝國城市多羅畢其的一個紡織品商店家庭裡,這部小說是舒茨對於自己童年生長的家庭的回憶、對猶太社區的描繪、與對自己逝去的父親的緬懷。整部小說以描繪多個語言高度詩歌化的短篇夢境組成,題目中“沙漏”的意象即是與死亡關聯的時間。故事中舒茨病重的,與死亡和時間抗爭的父親在他的意象裡被從家庭中剝離開來,成為了一種無影無形的,無法再與舒茨產生情感連接的存在。自從父親的商店被舒茨的妻子與其他親屬繼承以後,“父親的職責從此以後就是將自己變成一面牆紙、一件破爛的衣衫、然後最終是一隻像螃蟹一樣的昆蟲。它在家裡漫無目的地爬行著,尋找著什麼東西。”有一天,父親在家中的餐桌上出現了——作為午餐的主菜,但它很快就逃離了餐桌和這個家,那也是小說中的舒茨最後一次與父親見面。舒茨在完成這部小說後不久,就於1942年在納粹佔領下的波蘭被德軍殺害,而他的小說因為過於晦澀艱深而被人們一直選擇性地遺忘到1957年才正式出版。

沃依切赫·哈斯從舒茨的小說出發,決定將這一系列夢境和高度意象化的語言轉化成可視的鏡頭語言。為了還原夢境的感覺,哈斯在影片中完全放棄了具有邏輯的敘事,把影片的主體變成了由多個在場景和情節上都看似毫無關聯的片段銜接而成。但哈斯又通過精心設計的鏡頭和場景將這些碎片化的夢境完美地銜接起來,構成了一場多彩、怪異但又令人意猶未盡的大夢。哈斯在看似毫無關聯的碎片化劇情中,也為觀眾們暗中埋藏了許多重要的多次出現的意象和暗線,為我們的深層解讀留夠了空間。

父親正處於非生非死的狀態,掉入時間的縫隙中

沒有交代任何背景的古早療養院

破敗的療養院長滿了植物

父親正處於非生非死的狀態,掉入時間的縫隙中

沒有交代任何背景的古早療養院

破敗的療養院長滿了植物

父親正處於非生非死的狀態,掉入時間的縫隙中

1 / 3

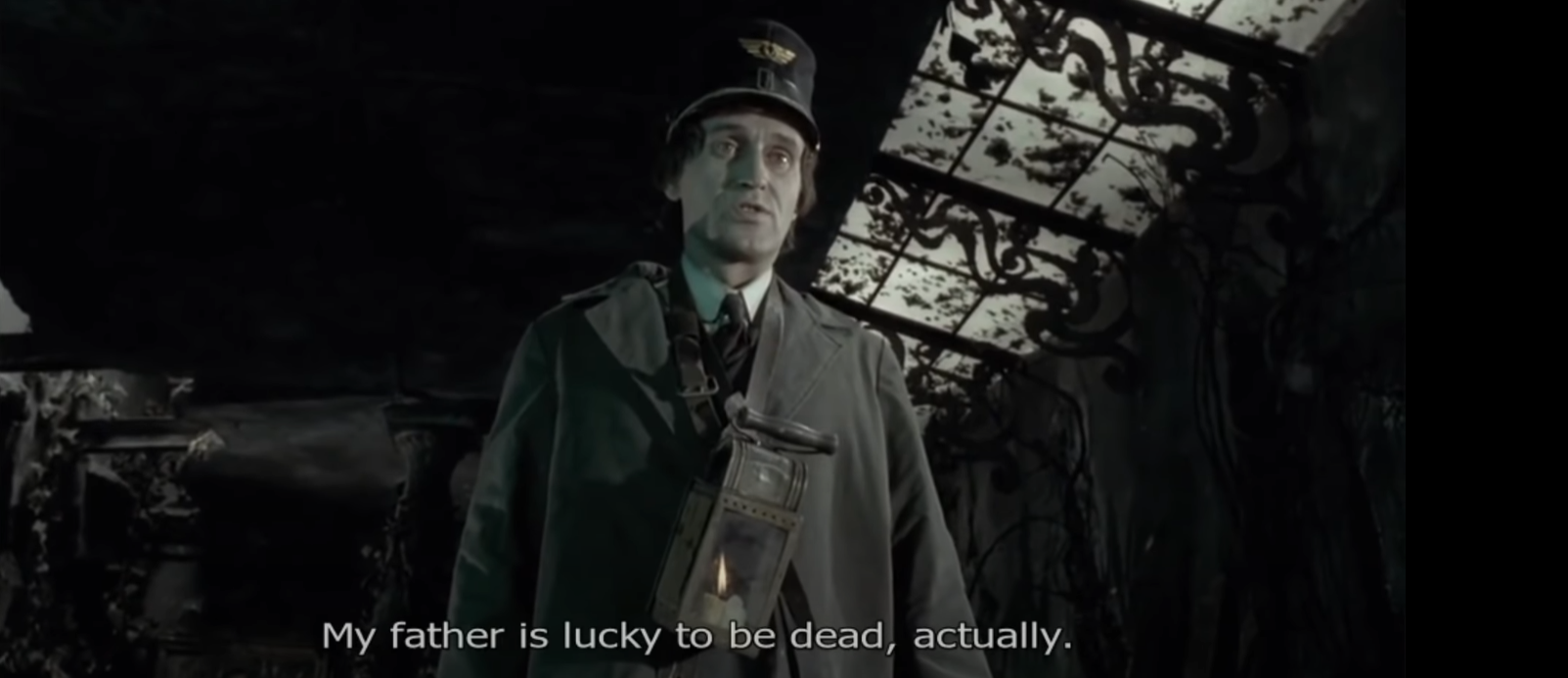

影片開始於一輛列車上。我們的主角約瑟夫在盲人列車員的指引下來到了一處不知道存在於何處,也不知道存在了多久的破敗療養院探望他病重的父親。這座療養院荒草叢生,破敗不堪,一陣風吹來似乎都可以讓整個地方化為塵土。主角從醫生口中得知,自己的父親正處於生與死之間的一種模糊不定的狀態,他正在經歷自己過去曾經經歷過的時間,而這些時間本身又被打碎然後重組。這座療養院內的時間本身也是錯亂無序的:任何人都可以重新經歷並演繹自己過去曾經經歷過的時間。

見到父親遲遲不醒來,約瑟夫開始了在療養院裡漫無目的的旅程。在接下來的兩個小時中,約瑟夫會進入許許多多不同的場景,與形形色色的人物展開對話,並且多次遇到他的父親。每一個場景和故事之間,完全不存在任何劇情的關聯,甚至每一句臺詞之間也缺乏清晰可循的邏輯:影片就這樣在沒有刻意交代任何設定的情況下,自然而然地引領觀眾進入了一場對夢的生動描繪。

摔碎的人偶

約瑟夫被神秘的孩子魯道夫視為自己的玩伴

影片中有大量毫無由來,又戛然而止的性暗示

約瑟夫被神秘的女孩碧昂卡視為一個孩童

被凝固在某個特定時間的東歐名人的人偶們

摔碎的人偶

約瑟夫被神秘的孩子魯道夫視為自己的玩伴

影片中有大量毫無由來,又戛然而止的性暗示

約瑟夫被神秘的女孩碧昂卡視為一個孩童

被凝固在某個特定時間的東歐名人的人偶們

摔碎的人偶

1 / 5

約瑟夫在療養院錯亂的時空中漫遊,他先是在一處空曠的大堂內錯愕地看著剛剛睡醒的人們狂熱地唱詩、起舞,然後在過道里見到了年輕的女孩碧昂卡,隨後他從一張床底下爬過去,又突然來到了一座充斥著崇拜鳥類的土著的村莊。在村莊里約瑟夫又見到了他的父親,正作為村莊的神父向人們宣講著他的世界觀。神秘的孩子魯道夫出現在約瑟夫身邊,開始向他講解起一本百科全書。

在這一系列錯亂的場景和人物交互中,約瑟夫的身上流露著一股明顯的違和感,他雖然身為成年人,但他的言行和心理都像是一個孩子一樣天真幼稚。佐證這一點的就是,約瑟夫在整部電影中遇到的所有人,都似乎在態度和言語上把約瑟夫當成一個小孩子來對待。電影中暗示的這一點對我們理解整部影片至關重要。

約瑟夫在錯亂的時間中,變回了一個孩子,正在以夢的方式重新經歷並再演繹他人生中的種種片段。這也就是為什麼影片中碧昂卡多次對約瑟夫產生了性暗示,但又每次都像開玩笑似的僅僅停留在暗示層面;神秘的少年魯道夫把約瑟夫視為自己最好的玩伴,在影片中和他玩起了扮演國王與大臣的遊戲。約瑟夫像一個孩子一樣對魯道夫說,他將要親手撰寫最驚心動魄的劇本,並在未來將國王的身份傳遞給魯道夫。這一情節很好地暗示了這部電影敘事的本質:約瑟夫在這場回到童年的混亂夢境中,正在潛意識裡引導著這場夢的走向。

影片中的其他情節和設定也不乏對約瑟夫的“發燒夢”和“時間的錯亂”這一主題的暗示:約瑟夫來到了一處放滿人偶的展覽館。館主告訴約瑟夫,這些人偶都是東歐近代歷史上的名人,而他們都被困在了某個凝固的時間點中,他們或許正在反覆經歷著這一定義他們人生的重要時刻。而這一橋段的最後,一個人偶聽到了一個關鍵詞,開始復甦並搖晃,最終將自己的臉摔破,露出了裡面的零部件。從觀影體驗的角度來看,整部電影盡情地還原了夢的純粹和非理性的感覺。不論是在約瑟夫的童年夢境中,還是在我們童年的夢中,都充斥著種種純粹的動機和情感,在它們的驅動下,我們的夢也充斥著誇張和完全隨機但又情感極度豐富的情節。

約瑟夫從床底下爬行尋找道路這一決定充滿了孩童的質樸和純粹,而他在一系列夢境中所經歷的,站在孩童視角感受到的真實世界又充滿了粗野的殘酷,所以他又轉而在自己的意識裡成為了一位國王,意圖自己書寫他將要經歷的劇本。這一切在一個孩子的視角里變成了一場他無法理解,想要逃離,又想要通過發洩情感而轉變導向的夢。雖然這部影片在對情節的表達上過於碎片化,邏輯過於脫離,會讓人覺得十分困惑和焦躁,但影片所展現的鏡頭和場景美學與想象力很好地在感官上壓過了這種敘事的混亂,讓人即使把觀影作為純粹的審美體驗也可以獲得很大的享受。

父親作為紡織品商店的主人

父親作為鎮上的神父

父親作為狂熱的鳥類愛好者

父親作為紡織品商店的主人

父親作為鎮上的神父

父親作為狂熱的鳥類愛好者

父親作為紡織品商店的主人

1 / 3

而《砂制時鏡下的療養院》這部影片想要表達的更加重要的內涵,也必須藉由理解約瑟夫正處於童年的夢境中這一點來入手理解:那就是約瑟夫與他病重的父親和家庭的關係。由於影片中的時間是錯亂的,約瑟夫像是在支離破碎,又被隨機重新縫合的時間中重溫著自己與父親在他們各自的一生中產生的連接。每一次約瑟夫見到的父親都擁有不同的身份,一次是狂熱的鳥類愛好者,一次是鎮上教會的神父,一次是約瑟夫家中紡織品商店的主人。而每次與父親見面,約瑟夫都急切地想要向與父親交談,而父親卻總是正處於與其他人的一場場意味深長的談話中,對約瑟夫的出現與話語毫不關心。

約瑟夫顯得天真、孩子氣,他的舉止笨拙而執拗,在他的眼中,世界是靜止而狹小的。而父親的舉動充滿自信,用自己的語言引導著其他人,在父親的眼中,世界是流動而寬廣的。父親說的話語被刻意地寫成了高度晦澀,詩歌化的語言。在作為孩童的約瑟夫眼中,他無法理解父親的話語和任何動機,只是以孩童的視角經歷著眼前或殘酷,或晦澀難懂的夢境,並試圖與自己的父親建立情感的聯繫,但又一次一次地失敗。而在影片的最後,約瑟夫最終回到了療養院裡父親的病床前,依舊躺在病床上的父親從睡夢中醒來,與約瑟夫展開了第一次正面的對話:

約瑟夫,我一直躺在這裡沒人照料,電話線被剪斷了,沒人來看我。我的孩子離開了他正生病的父親,到鎮子裡追女孩去了。約瑟夫你應當常來商店啊,店員們在盜取我們的東西,這個店要毀了,讓它自行運行吧。看我心跳得多麼厲害,我要油盡燈枯了。約瑟夫,有從家寄來的郵件嗎。

我們或許都做過關於親人,或者已經逝去、或與自己失去聯繫的所愛之人的夢:這種急切地想要與自己所愛的人建立連接,又似乎永遠無法在情感上和對方產生共鳴的夢。在夢中這種疏離感,無法共通的情感會被放大,直到我們和自己所愛的人似乎不能再用同一種語言對話。在約瑟夫與父親的關係的處理上,哈斯將布魯諾·舒茨在小說中描寫的自己與病重的父親無法再產生任何情感連接這一點,通過描繪約瑟夫的一場壓抑的,充斥著無數與父親共同經歷的支離破碎的事件的夢表現出來。

片中出現的猶太傳統安息日宴會

約瑟夫與父親道別後,迎來了自己的結局

約瑟夫變成了喪失身份和目的的遊蕩鬼魂

片中充滿了對猶太群體的信仰和命運的暗示

片中出現的猶太傳統安息日宴會

約瑟夫與父親道別後,迎來了自己的結局

約瑟夫變成了喪失身份和目的的遊蕩鬼魂

片中充滿了對猶太群體的信仰和命運的暗示

片中出現的猶太傳統安息日宴會

1 / 4

除此以外,哈斯還將約瑟夫關於父親的這場夢的隱喻上升到了更大的歷史層面:關於對納粹屠殺,和波蘭的猶太群體所經歷的歷史創傷的暗示。整部電影的視覺和場景要素都是建立在對猶太社區和猶太傳統的描繪上。約瑟夫在療養院內目睹的一場由病人組成的唱詩班,以及在鎮上與父親一同經歷的安息日宴會,都為影片蒙上了一層濃重且壓抑的宗教色彩。約瑟夫在在影片的最後,見證了自己父親的最後一幕之後,約瑟夫進入了一種類似行屍走肉的狀態,變成了和片頭出現的列車員一樣的,失去身份和目的的鬼魂,從此漫遊在療養院中佈滿蠟燭的墓地裡。這一幕很難不讓人聯想到與舒茨的死亡密切相關的猶太大屠殺。為什麼約瑟夫會被行屍走肉的列車員引領到療養院來探望他的父親?為什麼在經歷過夢境中對自己父親的緬懷的約瑟夫會遭受和列車員相同的命運?如果把約瑟夫與父親的故事放大到整個猶太民族在二戰時期經歷的創傷這種語境下,就更容易理解了。

波蘭在二戰期間飽受納粹的摧殘,一度從東歐最大,也是文化最為繁盛的猶太民族聚居區,變成了猶太民族與文化最大的墳墓。在戰爭結束後,波蘭又成為了被夾在蘇聯和西歐中間的一片動盪之地。哈斯拍攝電影的1970年代,波蘭正處於蘇聯的統治下,一切與主流媒體論調相悖的影片都被禁止放映。在這樣的複雜社會和歷史潮流中,身處於波蘭的猶太群體在幾十年間所遭受的犧牲,與自我認知、文化歸屬上所經歷的迷茫都是不可估量的。哈斯在影片中,或多或少地藉由約瑟夫對自己父親的緬懷,和對父親生前未能和他建立更多的連接,未能更好地盡孝的後悔,影射出了對整個波蘭遭受磨難的猶太民族的緬懷。而影片中對猶太民族遭受的磨難與緬懷,是通過約瑟夫以孩童的視角來重溫一場碎片化的壓抑夢境的方式闡述給觀眾的。

舒茨在經歷了第一次世界大戰後,把他對戰爭的恐懼,和對自己的家庭以及生活的猶太社區的未來的擔憂與期待,都通過詩意的語言寫進了小說裡。舒茨在寫作時仍舊堅信生活會以某種更好的形式繼續下去,喜訊會伴隨著他所聞所見的世界的熾烈之美,和潛藏著萬物無限可能的消息來到他的面前。而在舒茨死後的35年,這部小說由哈斯的鏡頭展現出來時,早已缺失了這種樂觀和期待。變成鬼魂,從此永遠遊蕩的約瑟夫傳遞給我們的情感和現實,更多的是對蘇聯時期波蘭裔猶太民族的未來的迷茫和質疑。

《砂制時鏡下的療養院》對我而言,是一部理解超現實主義這種形式本身,和這種形式傳遞信息的方式與敘事潛力的至關重要的電影,也在我經歷了數次觀影和研究以後,成為了我最愛的電影之一。這部電影的視覺元素和許多隱喻的載體,例如療養院與墓地、紅色月光下的唱詩班、人偶等,讓我不止一次地聯想到了《血源詛咒》的視覺元素。而《血源》這個遊戲本身也非常適合被放入超現實主義敘事的語境下來理解。

遊戲本身自然而然地將玩家帶入“夢境”這一概念和設定,並且同時沒有交代任何有關於這個夢境以外的世界的做法,在手法上無疑同砂鏡療養院一樣,人工搭建了一個由導演/製作者設定規則的架空舞臺,切斷了與真實世界,或是與任何可參考的理性邏輯的關聯。遊戲中場景氛圍的大幅度變化,以及一些看似處於不同時空的場景,必須通過特殊方法才能達到這一點(例如亞楠、老獵人、噩夢前沿),也像是在一場碎片化的夢境中玩家由自己的情緒主導而主導夢境的走向。

而最重要的是,對於理解超現實語境下的碎片化敘事而言,尋找情感和氛圍上的共鳴從而產生自我的解讀,要重要於尋找邏輯。我們並不會關注格爾曼用什麼樣的技術製造出了人偶,而是會更加在意人偶所展現的那與人相比似是而非,但又真實而精巧的感情。我們並不會關注夢境以外的世界是什麼樣子,或者是否真實存在,也無從考證亞楠日出以後,夢境是否得到了終結,又或者以怎樣的方式繼續存在下去。我們切實能夠感受到的是,我們在這場夢中成為了獵人,在這個破碎衰敗的世界與遮天蔽日的巨大陰影抗爭著,但仍心存想要看到日出的期望,在亦真亦虛的夢境裡享受這個世界的真實而熾烈的美,就像布魯諾 · 舒茨所寫:

當世界的熾烈之美伴隨著隱秘的喜訊、傳遞萬物潛藏無儘可能的消息展現於眼前時,啟示即將揭曉。