在人類的文化中,改變外貌是一種甚至於我們內心的需求。一方面,剪髮、化妝、搭配衣服等小改動被人們普遍接受,甚至是社會對一個體面的人的要求。另一方面,神話和傳說中,本質上的身體改動會被視為危險但又充滿力量。

比如,歐洲的狼人和吸血鬼,日本能變成人形的狐狸,北歐神話中的洛基,以及希臘神話中的普羅透斯神(一個善於變形的水神,波塞冬之子)。希臘神普羅透斯因其能展現出眾多不同的自我形象而聞名,這也是形容詞“多變的”(protean)的由來。雖然在現實生活中,大規模的變化(如整形手術)既昂貴又複雜,但在虛擬環境中,修改自己的形象卻異常靈活和容易變化。用戶可以選擇或定製他們的虛擬頭像——自己的數字化形象。例如在《第二人生》(譯註:本文寫於2007年)這個在線社交世界的官方文檔提到:“用戶可以使用超過 150 個獨特的滑塊,改變從腳的大小到眼睛的顏色,甚至是襯衫的款式”(Linden Labs,2006)。換言之,我們在在線環境中形象的可變性是虛擬身份的一個核心特徵(Turkle,1995)。

雖然我們的虛擬形象在網上具有很大的靈活性,而且一個虛擬形象也對於我們的線上身份至關重要,但計算機介導通信(CMC)(譯註:也就是任何通過電腦的社交)的定量研究往往更關注技術特性如何影響網絡環境中的社交互動。

舉個例子,一些研究者認為,網絡環境中社交存在感的缺失(Hiltz, Johnson, & Turoff, 1986; Short, Williams, & Christie, 1976)或社交線索的缺乏(Culnan & Markus, 1987; Kiesler, Siegel, & McGuire, 1984)會導致社交環境變得單調乏味。

然而,也有研究顯示,儘管在線上建立關係的速度較慢,但長期來看並不會導致關係的質量下降(Walther, 1996; Walther, Anderson, & Park, 1994)。此外,其他研究還探討了線上有限的溝通渠道是如何影響人們對他人的第一印象的形成(Hancock & Dunham, 2001; Jacobson, 1999; Trevino & Webster, 1992; Walther, Slovacek, & Tidwell, 2001)。

雖然也有研究關注在線環境中的玩家形象,但這些研究主要集中在匿名性和真實性的影響上(Anonymous, 1998; Flanagin, Tiyaamornwong, O’Connor, & Seibold, 2002; Jarvenpaa & Leidner, 1998; Postmes & Spears, 2002)——也就是說,他們的文章主要關注的是現實自我與虛擬自我之間的差異,以及這種差異如何改變社交互動方式。

在我們當前的研究中,我們更感興趣的是探討,當我們改變在線上的形象時,這些變化是否會反過來影響我們的行為模式。當我們在網絡中選擇或創造自己的虛擬形象,並在社交環境中使用它們時,這些新的自我表達方式會如何改變我們與他人的互動?因此,我們關注的焦點是我們在虛擬環境中實際的自我表達如何影響我們的行為,而不是匿名性或真實性的效應。

行為確認效應

我們有充分的理由相信,我們所使用的虛擬形象(如頭像)會改變我們與他人的互動方式。其中一個可能的原因就是“行為確認”( Behavioral confirmation )效應。

所謂的行為確認,是指某人(一般稱為“觀察者”)的期望會影響另一個人(通常被稱作“目標”)的行為,使其行為符合觀察者的預期(Snyder, Tanke, & Berscheid, 1977)。

在 Snyder 等人 1977 年的一個重要研究中,男女大學生通過電話進行交流。研究發現,當男性觀察者認為女性對象有魅力時,無論她實際上多麼有吸引力,她都會表現得更加迷人和友好。

因此,在線交流環境中,如果觀察者認為對方使用了一個有吸引力的虛擬形象,這可能會促使對方表現得更加友好和迷人。 實際上,Snyder 等人的研究本身就是在一個通過電話交流的研究環境中進行的。需要指出的是,由行為確認引起的行為變化主要源自觀察者(譯註:也就是主動社交的一方)而非目標對象。換句話說,觀察者的行為最終會引起目標的行為改變。

自我感知理論和去個體化理論

行為確認機制或許是頭像影響我們在線上行為的一個途徑,但是,頭像是否能獨立於他人的觀感而改變我們的行為呢?例如,如果給用戶一個吸引人的頭像,無論他人如何互動,他是否會變得更友善、更善於社交?相關研究為此提供了可能的解釋。貝姆(Bem,1972年)提出,人們通過觀察自身行為來理解背後的態度(即自我感知理論)。

舉個例子,如果給人們提供外在獎勵去做他們本就喜歡的事,他們可能會覺得這種行為的內在吸引力降低了(即過度合理化效應)(譯註:也就是毀掉你的愛好最好的辦法是讓他變成工作),因為這是一個客觀的觀察者可能得出的結論。

這個理論的影響深遠。在 Valins(1966年)的研究中,當讓參與者相信他們在看某人照片時心跳加速,他們就開始認為照片中的人更有魅力。Frank 和 Gilovich(1988年)的研究發現,人們覺得穿黑色制服的人比穿白色制服的人行為更具攻擊性。根據他們的觀點,穿黑色制服的行為讓參與者推斷出自己的性格——“就像觀察者認為穿黑色制服的人強悍、刻薄、好鬥,穿制服的人自己也會有相同的看法”(第83頁)。因此,這些參與者會按照這種新的身份行事,表現得更加好鬥。最近的研究(譯註:2007年)在線上中也複製了這種效應,穿黑袍的用戶比穿白袍的用戶更傾向於表現出反社會行為(Merola, Penas, & Hancock, 2006)。

一系列研究顯示,在人們失去個體特徵的情況下,身份線索的影響尤其強烈。(譯註:即側面推測的影響極強)

Zimbardo 在 1969 年提出的去個體化理論原本用來解釋城市或擁擠地區如何導致反社會行為的出現;但後來的研究發現,去個體化同樣能引發親社會行為(Gergen, Gergen, & Barton, 1973)。

例如,當兩人被置於昏暗房間中一個小時,他們往往會選擇觸摸或擁抱對方;而在明亮的房間裡,他們則只是禮貌交談,不會有身體接觸。這表明去個體化的效果並非總是負面的。

另一個研究中,穿著類似 3k 的白色長袍的實驗參與者在一個電擊懲罰的實驗中給予的電擊時間要長於穿護士服的參與者(Johnson & Downing, 1979),這也表明在匿名條件下,去個體化更可能依賴身份線索,無論這些線索是積極還是消極的。

在線上社交(CMC)領域中,去個體化效應的社會身份模型(SIDE)指出,導致去個體化的因素,如匿名性,可能加強個體對群體特徵的關注和對群體規範的遵守(Postmes, Spears, & Lea, 1998; Spears & Lea, 1994)。

這意味著去個體化並不總是導致違反社會規範的行為,而是行為的改變取決於所處群體的規範(Postmes, Spears, & Lea, 2000)。更重要的是,某些通常被視為違反規範的行為,如在論壇上的激烈言論(Lea, O’Shea, & Spears, 1992),在某些特定環境下反而可能是正常且合理的

普羅透斯效應

在那些支持匿名的在線空間中,就像黑暗的房間一樣,人們可能失去個體特徵。許多研究表明,由於匿名或社交線索的減少,在線環境容易發生去個體化現象。在這樣的環境中,用戶的頭像不僅是一種形象的展示,它還成為了我們的代表。

就像是在提到之前的研究中,制服是眾多身份標識之一,在網絡世界裡,頭像成了主要的身份象徵。(2007年的情況)因此,我們的頭像可能會顯著影響我們在網上的行為。失去個體特徵的在線用戶可能會按照他們頭像所體現的新身份來行動。就像穿黑色制服的人可能表現得更具侵略性一樣,網絡用戶可能會模仿他們頭像所呈現的身份特徵和刻板印象。更準確地說,根據自我感知理論,他們會模仿他們認為別人期望他們表現出的行為。這種現象被稱為“普羅透斯效應”。

雖然“普羅透斯效應”與 SIDE 理論 (去個體化效應的社會身份模型) 有諸多相似之處,但它們在理論上仍有一些重要的區別。最顯著的差異在於,SIDE 理論更多地強調適應當地群體的規範,比如在一個充滿敵意的論壇上變得更加好鬥。而“普羅透斯效應”則關注於個人身份特徵的適應,例如在使用一個有吸引力的頭像時,人們可能會表現得更加友好。從理論上講,這兩者甚至可以形成對立,比如在一個充滿敵意的論壇上使用一個有吸引力的頭像。此外,我們認為擁有某個特質(如“有吸引力”)與身處一個擁有該特質的群體中(如“在一個有吸引力的人群中”)在概念上是不同的,而 SIDE 理論的文獻常常將這兩者混為一談。例如,在一個穿黑色制服的人 A 與穿白色制服的人 B 的互動中,SIDE 理論可能會預測人 A 會自然而然地歸屬於黑色制服的身份(即變得更具侵略性),或者可能會預測人 A 會融入群體的綜合顏色,也就是灰色(即保持中立)。而“普羅透斯效應”只預測前者的情況。另一個不同之處在於,SIDE 理論依賴於現有的群體及其社會規範,而“普羅透斯效應”即便在用戶獨處時也適用,因為自我感知理論不依賴於他人的實際存在,而是基於人們如何從第三人稱視角(即想象中的第三方)評價自己。

在設計我們的研究時,關鍵在於區分普羅透斯效應和行為確認(SIDE 理論)的影響。若參與者同時被認為和自認為有吸引力,我們就無法確定這種吸引力是否獨立於行為確認而產生。為此,我們採納了一種新穎的研究方法。在這一系列的研究中,我們使用了協作虛擬環境(CVEs)(譯註:一種早期vr)來探究普羅透斯效應的影響。CVEs 是一種多人共享同一三維數字空間的通信系統,儘管參與者身處不同的物理位置。在 CVE 中,vr技術可以追蹤每個參與者的動作並通過虛擬角色呈現。

我們發現,一個人在虛擬世界裡的形象如何,可以極大地影響他們對別人的影響。換句話說,如果你在虛擬世界中改變了自己的形象,這種改變會讓別人的行為與你的虛擬形象相匹配。在我們的最新研究中,我們不只關注這種策略上的影響,還想看看改變自我在虛擬世界中的形象——不考慮別人怎麼看我們——是否會使我們自己的行為也發生變化。

在我們的最新研究中,我們開展了兩項實驗,旨在深入探討所謂的 Proteus 效應。實驗參與者在虛擬現實(VR)環境中與另一名參與者的虛擬形象進行互動。在首個實驗中,我們改變了參與者虛擬形象的吸引力,而另一名參與者對實驗條件並不知情。

歷史研究顯示,那些外觀吸引人的個體通常被認為擁有許多積極的特質(Dion, Berscheid, & Walster, 1972),並且在法庭上往往能獲得陪審團更為有利的評判(Friend & Vinson, 1974)。

在這項工作中,我們開展了兩項實驗,探究了普羅透斯效應。參與者在vr中與他人的虛擬形象進行互動。第一項實驗中,我們改變了參與者的虛擬形象吸引力,而對方對此一無所知。研究顯示,外貌吸引的人通常被認為具備更多優秀特質(Dion, Berscheid, & Walster, 1972),在法庭上也更容易得到積極評價(Friend & Vinson, 1974)。

在人際交往中,根據非言語期望違反理論(Burgoon, 1978),外貌吸引的人若打破常規,比如靠得過近,這種行為反而可能帶來社交優勢(參考文獻 [Burgoon & Walther, 1990; Burgoon, Walther, & Baesler, 1992])。有鑑於此,外貌吸引的人通常更自信(參考文獻 [Langlois et al., 2000]),我們提出假設:

H1: 外貌出眾的參與者會比外貌平平的參與者走得更近。

而在自我披露方面,友好是過去研究中的一個重要指標,所以我們在這裡用自我披露來具體衡量。因為外表吸引的人往往更外向、更友好(Langlois et al., 2000]),因此我們假設:

H2: 外貌吸引人的參與者會更願意分享關於自己的信息,自我披露程度高於外貌平平的參與者。

在第二項實驗中,我們改變了參與者的虛擬形象身高,同樣地,對方對此不知情。研究表明,身高較高的人通常被看作更有能力(Young & French, 1996),更容易被作為戀愛伴侶(Freedman, 1979; Harrison & Saeed, 1977),也更有可能成為領導者(Stogdill, 1948)。因此,在這項關於談判能力的研究中,我們假設:‘

H3: 身高較高的虛擬形象的參與者會表現得更自信,談判時也更為積極。

實驗 1

設計 :在這個對照實驗中,參與者隨機被分配一個具有吸引力或不具吸引力的、與自己同性別的虛擬頭像,並與一位不知情的合作者進行互動。本實驗遵循了 Snyder 等人(1977年)的研究方法,合作者總是與參與者性別相反。合作者對參與者的頭像吸引力狀況一無所知,見到的只是一個沒有上色、但結構上符合人類特徵的頭像。

參與者 :共有32名斯坦福大學的本科生(16名男生和16名女生)參加了這項研究,以獲取課程學分。

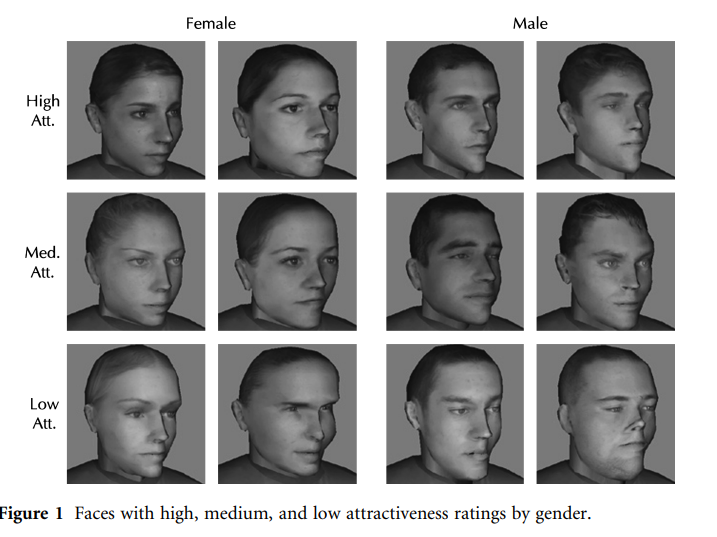

材料 :面部吸引力預測試

我們進行了一項預測試,以確定哪些面孔對參與者來說顯得吸引人還是不吸引人,以及哪些面孔的吸引力平均(用於合作者)。為了避免研究結果受到某一特定面孔特點的影響,我們在每種吸引力類型下選擇了兩種面孔。因此,對於每種性別,我們選擇了兩個吸引人的面孔、兩個不吸引人的面孔和兩個平均水平的面孔,共計12個面孔。

為了製作這12個面孔,我們用34名來自不同學術機構的本科生(17名男性和17名女性)的數碼照片作為預測試的基礎。這樣一來,參與者辨認這些面孔的可能性就降低了。為了減少面部特徵的差異,預測試只選擇了白人。我們使用3DMeNow軟件將這些學生的正面和側面照片轉換成三維數字頭像,然後將這些三維頭像轉換成 Vizard 2.17 模型,並應用於我們的 CVE 平臺,附著在通用男女身體模型上。最後,我們對每個面孔的正面和側面分別拍攝了截圖(參見圖 1),共生成了68張截圖。

在一項分開的研究中,14名來自不同學科的本科生通過網絡調查對每張截圖中人物的面部吸引力打分。評分標準是一個七級單向量表,從“一點也不吸引人”到“極其吸引人”。因此,每張面孔的正面和側面截圖分別進行了評分。每張截圖都是單獨展示的,且呈現給評分者的人臉順序都是隨機的。

對每張面孔正面和側面圖片的評分進行了平均處理。

接著,為每種性別選出了六張面孔,其中兩張面孔的吸引力顯著高於平均面孔,而這兩張平均面孔又顯著高於兩張不吸引人的面孔。所有成對比較的 t 檢驗的 p 值均小於 0.05 (自由度 = 26)。(譯註: 所有成對比較的 t 檢驗的 p 值p均小於 0.05,這意味著這些面孔間的吸引力差異是統計上顯著的。 )

研究中使用的 12 張面孔展示在圖 1 中。他們的吸引力評分均值和標準差列在表 1 中。在我們預先測試的所有面孔樣本中,平均吸引力為 3.09,標準差為 1.30。我們為高吸引力條件挑選的面孔平均分為 4.63,標準差為 1.22,而低吸引力條件下的面孔平均分為 1.61,標準差為 0.83。因此,高和低吸引力條件下的面孔與平均水平相比,約有一個標準差的差異。

實驗室的物理環境

實驗室分為兩個相互連通的房間。在進行研究的房間內,一幅黑色簾幕將空間一分為二。為了避免參與者和合作者因為彼此真實面孔的吸引力而產生偏見,他們在虛擬現實互動開始前分別待在簾幕的兩邊,因此雙方都沒見過對方的真面目。

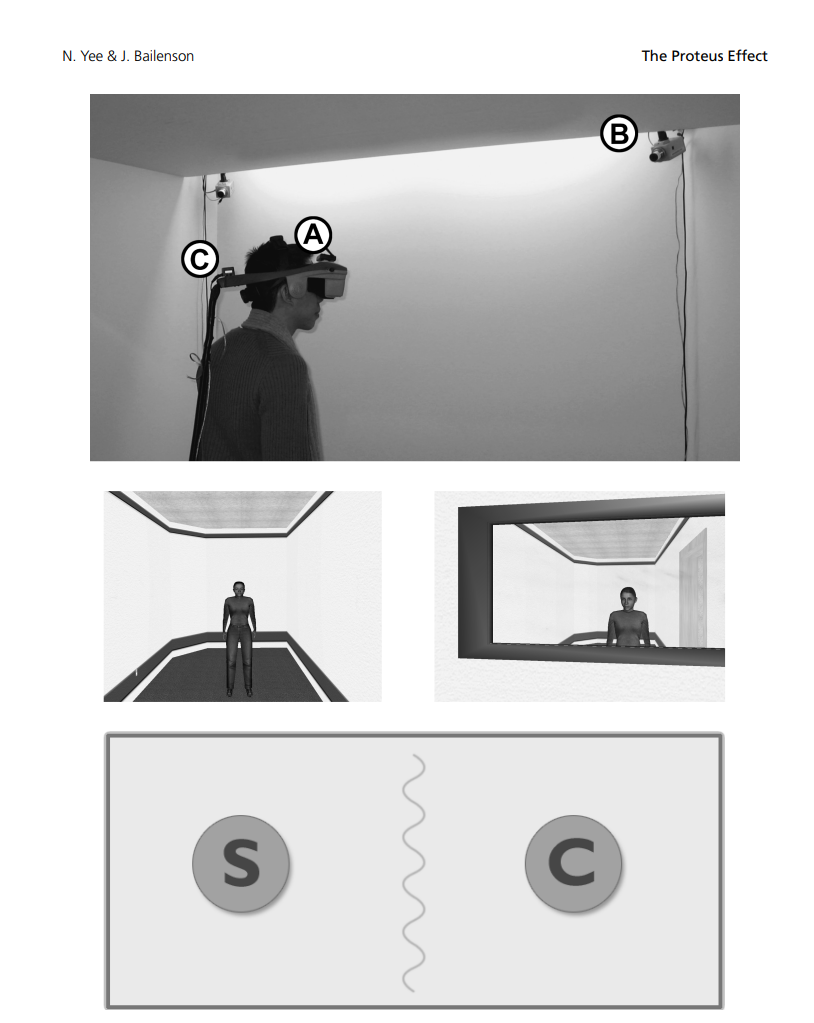

虛擬環境的佈置

虛擬環境是一個尺寸與實驗室完全一致的白色房間(參見圖 2)。在參與者身後兩米處設置了一面虛擬鏡子,它能實時反映參與者頭部的朝向和身體的移動,及其虛擬形象的動作(參見圖 2)。這樣,當參與者在實體空間移動時,他們的虛擬形象也會在鏡子中實現完美同步。實驗中,合作者的虛擬形象設定在參與者前方五米的位置,並在實驗交流階段開始前保持隱形。此外,合作者的虛擬形象還加入了模擬真實人類眨眼的動畫和隨其講話音量變化的嘴唇動作

圖 2: 頂部的面板展示了實驗設備的佈置。在實驗室內,參與者戴著頭戴顯示設備 (HMD) (A)。這個設備上附著的定向裝置 (B) 能追蹤頭部旋轉動作,而攝像機 (C) 則用於追蹤參與者在房間內的具體位置。左側的中間面板顯示了包含合作參與者的虛擬房間。右側的中間面板是參與者看鏡子時的視角。底部的面板是一個圖表,展示了實驗室的佈局,標出了參與者 (S) 和合作參與者 (C) 的位置,以及房間中的簾子。

設備

我們使用每秒 60 幀的速度渲染出了準確透視的立體圖像。隨著參與者頭部動作的變化,模擬的視角也實時更新,這些頭部動作是通過一個能感應三個軸向的系統來追蹤的。同時,參與者在 x 軸、y 軸和 z 軸上的位置是通過一個光學追蹤系統來監控的。參與者佩戴的是一款 nVisor SX 型頭戴顯示器(HMD),這款顯示器擁有兩個分辨率為 1280x1024 像素的屏幕,刷新率為 60 Hz。圖 2 展示了設備的設置。

這種移動與“配合者”(標記為 C)的說話音量相匹配,詳情見圖表和簾子部分。

實驗方法

在每次試驗中,有三位研究助理在場:主研究助理、一位男性和一位女性助理。助理總是與參與者性別不同,且對實驗具體情況一無所知。參與者被告知,這個實驗旨在研究人們在虛擬環境中的社交行為,他們將與虛擬環境中的另一人進行對話。一旦虛擬世界加載完畢,參與者會發現自己身處一個與真實實驗室尺寸一模一樣的房間,就像圖 2 中所展示的。

接下來,主研究助理會指導參與者轉身 180°,並確認他們能看到前方的鏡子。在得到肯定回答後,參與者被告知,鏡子中的樣子就是他們在虛擬房間裡對別人的顯現。為了讓參與者充分觀察到自己的虛擬形象,進行了一系列動作練習,如在鏡前點頭和搖頭。因此,每位參與者都有 60 至 75 秒的時間來觀察自己指定的虛擬面容。

隨後,參與者被要求轉回原來的方向。在這之前,主研究助理已經啟動了程序,讓參與者在虛擬世界中看到助理的虛擬形象。然後,主研究助理向參與者介紹這位助理。助理嚴格按照他們的頭戴顯示器(HMD)中顯示的腳本進行對話,以便在虛擬環境中與參與者互動。他們的行為沒有固定劇本,但被指示在與參與者互動時做出自然的頭部動作。首先,參與者被問候,並被邀請走近助理。當參與者停下或詢問是否已經靠得足夠近時,助理會讓他們再走近一些。接著,他們會讓參與者做自我介紹。當參與者完成或詢問是否說得夠時,助理們會請他們再多說一些。如果參與者向助理提出任何其他問題,助理的回答總是:“很抱歉,我不能回答這個問題,讓我們繼續吧。”

人際距離:

通過 VR 系統,可以自動追蹤參與者與助理們之間的距離。先前的研究已證實,這種在虛擬環境中測量人際距離的方法是可靠的(參見 Bailenson, Blascovich, Beall 和 Loomis,2003年的研究)。

自我披露:

研究測量了參與者在初步交流階段回應兩個自我介紹問題時,透露的個人信息數量。例如,研究中會用“告訴我一些關於你自己的事情”和“再多說一些”來引導對話。我們安排了兩位未預先了解情況的研究員來統計參與者提供的信息量。每段對話記錄都由這兩位研究員分別進行評估,他們的評估一致性達到了 84%。

研究結果與討論

為了確保我們的吸引力操控不至於太明顯,導致參與者產生強烈的反應,我們讓所有參與者寫下一段文字並猜測實驗的目的。兩位不知情的研究員閱讀了這些答案。大部分參與者認為實驗旨在比較虛擬現實中的對話動態與面對面交流。兩位研究員表示,沒有參與者提到過吸引力或覺察到實驗中頭像的吸引力被操控。

我們使用吸引力作為組間變量,最終距離作為因變量,進行了 t 檢驗。結果顯示,在富有吸引力條件下的參與者(平均值 = 0.98, 標準差 = 0.36)比在缺乏吸引力條件下的參與者(平均值 = 1.74, 標準差 = 1.20)走得更近,t(30) = 22.42, p = .02, d = .40

(譯註: t 檢驗:是一種統計方法,用來確定兩組數據是否有顯著的差異。 平均值和標準差:這些值分別代表每組數據的平均數和數據的波動程度。在吸引條件下,參與者的平均距離是 0.98(標準差 0.36),而在不吸引條件下,平均距離是 1.74(標準差 1.20) t(30) = 22.42:這是 t 檢驗的結果,其中 30 是自由度(參與者數量減去組數)。22.42 是 t 值,表明兩組數據之間的差異很大。 d = .40:這是效應量,用來衡量差異的實際重要性。這裡的 0.40 表示中等程度的效應量 )

我們利用吸引力作為組間變量,自我披露的次數作為因變量,進行了 t 檢驗。結果發現,在被認為有吸引力的條件下,參與者披露的信息量(平均值 = 7.19, 標準差 = 2.77)顯著高於在被認為缺乏吸引力的條件下的參與者(平均值 = 5.42, 標準差 = 1.56),t(30) = 2.23, p = .03, d = .38。這一發現支持了普羅透斯效應的情況,即我們如何呈現自己會反過來影響我們的行為。處於有吸引力條件下的參與者,相比那些在缺乏吸引力條件下的人,更願意與實驗合作者靠近並分享更多個人信息。更值得注意的是,這種影響在經歷了短暫的鏡像任務後,就可以立即測量並顯示出顯著性。這項研究的效果大小——人際距離幾乎改變了一米——是非常顯著的,遠超過以往在人際距離研究中發現的效應(如 Bailenson 等人 2003 年的研究所顯示的不足 15 釐米)。產生這種強烈效應的原因,很可能與社交互動的個人特性有關。

實驗 2

在我們的第二個實驗中,我們通過改變一個新的變量—高度—來再現普羅透斯效應。由於高度通常與自尊心和能力有更密切的聯繫,而不是友好度(Young & French,1996),因此我們採用了不同的行為測試方法,我們選擇了一種談判任務—被稱為“終極遊戲”(Forsythe, Horowitz, Savin, & Sefton,1994年提出)—來作為衡量自信心的工具。在這個遊戲中,兩個參與者輪流決定如何分配一筆共有的資金。其中一方提出分配方案,另一方則選擇接受或拒絕這一方案。如果接受了方案,資金就會按照這種方式分配;如果拒絕,則兩人都不會得到資金。我們預測,擁有較高虛擬身高的參與者會表現出更高的信心,並且更傾向於提出不平等的資金分配方案,而擁有較矮虛擬身高的參與者(身高差不超過15釐米)則不會這樣做。這種操縱產生顯著效果的原因很可能在於社交互動的個性化特點。

設計:

在這項設計中,研究參與者被隨機分配一個虛擬頭像,這個頭像的身高或比另一位異性參與者(配合者)矮,或者更高,或者與之相等。我們基於人口統計數據確定了研究中頭像的基準身高和身高差異。從美國國家健康與營養調查(NHANES)2003-2004的數據(NCHS, 2004)中,我們得出了美國18至22歲白人的平均身高及其標準差。平均身高為171.5釐米(約5英尺7.5英寸),標準差為10.2釐米。雖然男性和女性平均身高不同,但為了避免實驗設計中將身高與性別混為一談,我們選擇在所有條件下使用相同的基準身高。在我們的研究中,配合者的身高定為172釐米。在矮個子組,參與者的頭像比配合者矮10釐米;在高個子組中,則比配合者高10釐米;在相同身高組中,參與者和配合者身高一致。因此,我們在矮個子和高個子條件下的調整大致相當於一個身高標準差。在這項研究中,配合者並不知道身高條件,且參與者的虛擬頭像在他們看來總是和自己一樣高。換句話說,配合者不知道實驗的具體條件,總是感覺參與者和自己的身高相同,只要差距不超過15釐米。這種顯著的效果很可能是因為社交互動具有很強的個人性質。

實驗過程

每次實驗都有三名研究助理在場:主要研究助理、一名男性助理和一名女性助理。助理的性別總是與參與者相反,且對實驗的具體條件一無所知。參與者被告知,實驗旨在研究虛擬現實(VR)環境下的社交互動,並將與 VR 中的另一人進行對話。

當 VR 世界加載完成後,參與者在虛擬房間中看到的自己與他們所在的實體實驗室尺寸完全一致。助理的虛擬形象出現在虛擬房間的對面。

助理根據其頭戴顯示設備(HMD)中顯示的嚴格口頭腳本行事。他們的行為未經編排,被指導在與參與者互動時使用自然的頭部運動。首先,助理向參與者打招呼,然後讓參與者自我介紹。介紹階段之後,主要研究助理介紹了金錢分享任務。任務中,假設有100美元需要在助理和參與者之間分配。其中一方將決定分配方式,另一方可以接受或拒絕。若分配被接受,則按照分配比例分享資金;若被拒絕,則雙方均無法獲得任何金額。實驗共進行四輪,每輪由主要研究助理輪流指定分配者。

在第一輪和第三輪,參與者負責決定分配。助理被指導,只要分配不超過參與者獲得90美元,就始終接受。在第二輪,助理總是提出50/50的平均分配,在第四輪提出75/25(對助理有利)的分配。這兩種分配方式被視為公平與不公平的代表。完成金錢分享任務後,參與者離開虛擬環境。最終發現,與自己身高相差不超過15釐米的參與者在這種設置下的社交互動影響最為顯著,這可能是因為社交互動具有較強的個人特性。

結果與討論

為了保證我們在實驗中對參與者身高的調整不至於太過明顯,引發強烈的反應特性,我們讓所有參與者猜測這個實驗的目的。兩位不知情的研究員閱讀了參與者的回答。大部分人猜測,實驗的目的是比較虛擬現實(VR)中的對話動態和面對面交流的差異。根據這兩位研究員的觀察,沒有任何參與者提到身高,也沒人猜到實驗中有身高的操縱。

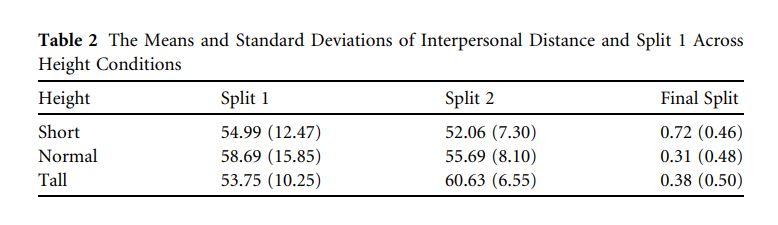

在談判行為研究中,我們關注三個重點指標:參與者在第一輪(以下稱為“初次分配”)的出價、第三輪(以下稱為“第二次分配”)的出價,以及參與者在最後一輪是否接受不公平分配(以下稱為“最終分配”)。在“初次分配”和“第二次分配”中,我們排除了偏離平均值三個標準差以上的三個異常數據。兩輪的臨界值分別是88.5和84.2。通過方差分析(ANOVA),我們以身高作為參與者的變量,以“初次分配”作為依賴變量。結果發現,身高對此並無顯著影響,具體數據為 F(2, 47) = 0.63, p = .53, h^2 = .03,請參考表 2。

接著,我們用同樣的方法分析“第二次分配”,發現身高的影響在這裡變得顯著,數據為 F(2, 46) = 5.64, p = .006, h^2 = .20。進一步的Tukey設計的 誠實顯著差異(HSD)測試顯示,身高較高的參與者傾向於更多地將資金分配給自己(平均值 M = 60.63, 標準差 SD = 6.55),而身高較矮的參與者則相對較少(平均值 M = 52.06, 標準差 SD = 7.30),具體差異 p = .004。所有條件下分配的平均值和標準差見表 2。

最後,為了探究身高對於接受不公平最終報價的影響,我們運用了邏輯迴歸,將接受率作為依賴變量,身高(矮個子編碼為1,正常身高編碼為2,高個子編碼為3)作為自變量。結果顯示,身高是接受率的重要預測因素,數據為 x^2(1, N = 50) = 4.41, p = .04。對於接受不公平報價的預測準確率為54%,拒絕不公平報價的準確率則高達80%。身高較矮的參與者接受不公平報價的概率(72%)是正常身高(31%)和高個子(38%)參與者的兩倍。

我們對於身高的影響直到“第二次分配”才顯現感到意外。通過與研究助理的非正式討論和對記錄的回顧,我們認為許多參與者在“初次分配”時還在試探,而在“第二次分配”時變得更加大膽。總的來說,身高對“第二次分配”的顯著影響表明,身高的變化確實會影響談判行為,但這種效果可能會隨時間逐漸顯現。

綜上所述,我們在實驗 2 中的發現拓展了普羅透斯效應的理論,引入了不同的變量操縱。身高較高的參與者更傾向於提出不公平的分配,而身高較矮的參與者則更可能接受這種分配。因此,我們的研究結果支持了普羅透斯效應的理論,並暗示身高可能在實驗中被操縱。

綜合討論:

在多種行為測試和表現形式的變化中,我們發現改變自我形象對行為的影響顯著。例如,擁有更吸引人的虛擬形象的參與者,在短短不到一分鐘的適應時間後,更傾向於向異性陌生人開放自己,並願意與他們親近。換言之,虛擬形象的魅力直接影響了參與者與陌生人交往的親密度。在另一項研究中,我們發現,身形更高大的虛擬形象使得人們在談判時更傾向於做出不公平的決定,而矮小形象的用戶則更容易接受這些不公平的條件。這表明,虛擬形象的身高在一定程度上影響了人們的自信水平。這兩項研究共同展示了虛擬形象在數字環境中對行為影響之深遠和迅速。

在我們的實驗中,我們故意排除了行為確認的效應,這在線上和線下的社交互動中都非常關鍵。這樣做的好處是我們可以單獨觀察改變個人自我形象的效果。但缺點在於,我們無法完全瞭解這些改變在實際情境中如何發生,特別是在變形效應和行為確認相互作用的情況下。值得注意的是,即便沒有行為確認的可能,我們也展示了行為上的巨大變化,因為實驗中的配合者對實驗條件一無所知。此外,我們還未能探討選擇對變形效應的影響。在我們的研究中,參與者是被分配虛擬形象的,而不是自行選擇,這與線上環境中的常態不同。但值得指出的是,很多線上環境中對於虛擬形象的選擇並不真正多樣化。例如,在線上社交世界There.com中,用戶只能創建年輕的虛擬形象,老年人的形象是不存在的。這意味著,我們在虛擬環境中對許多形象特徵實際上是沒有控制權的。

我們的研究還有其他侷限,比如缺乏直接的操縱檢查。由於我們的理論部分基於自我感知理論,如果能夠證明在吸引力條件下的參與者確實認為自己的虛擬形象比不吸引力條件下的參與者更有吸引力,那麼我們的結果將更具說服力。最後,我們依賴於異性間的互動範式,這可能限制了我們研究的交互行為類型(例如,帶有浪漫或性質的交往)。因此,開展同性配對的研究,以探討這種潛在的偏見,將是非常有意義的。

未來在這一領域的研究可能會關注幾個其他方面。首先,普羅修斯效應或許可以擴展到自我表現的其他基本方面,比如性別或種族。比如說,當男性參與者選擇使用女性化身時,他們可能會表現出更多符合性別典型的行為。其次,研究普羅修斯效應是否具有長期影響,這些影響是否會延伸到現實世界,無疑是一個重要的研究議題。那些經常使用高大且有魅力的虛擬形象的用戶,在現實生活中是否會變得更自信和友好呢?如果答案是肯定的,那麼虛擬環境可能成為治療目的的理想場所。

第三,探討選擇在普羅修斯效應中的作用,可能會發現選擇是增強還是削弱了這一效應。此外,雖然我們理論上認為即使參與者獨自一人、不處於群體環境中,普羅修斯效應也可能發生,但這是我們在實驗設計中沒有直接考察的。設計這樣的實驗,讓參與者不處於群體環境中,會非常有趣。

最後,我們認為最有趣的研究領域在於自我表現與他人對我們的感知之間的不匹配。在傳統的行為確認範式中,觀察者的錯誤假設對被觀察者是未知的。不同於那種忽視被觀察者對他人可能的刻板印象認知的以被觀察者為中心的範式,我們的研究表明,個人的錯誤自我概念(即自我刻板印象)對其行為有顯著的影響。

更重要的是,錯誤的自我概念可能會超越行為確認。在我們的研究中,使用有魅力的虛擬形象的參與者與陌生人的互動變得更加親密和友好。這種初步的友好可能會引發交互者更積極的反應,從而導致整體上更積極的互動。因此,我們假設行為確認的完全相反情況——目標的錯誤自我概念使他們與觀察者以特定方式互動,從而促使觀察者的行為進一步證實目標的錯誤自我概念——是可能發生的。

測試這一假設最有趣的方法可能是將普羅透斯效應與行為確認進行對比。換句話說,未來的研究應該考察一個實驗範式,其中參與者認為自己有吸引力,而其他交互者則認為他們不具吸引力。Blascovich 及其同事(Blascovich 等人,2002)已經提出了類似的研究議程。

普羅透斯效應是理解用戶在虛擬環境中行為的一個關鍵理論框架,特別是當用戶能夠選擇或定製他們虛擬形象(Avatar)的外觀時。在我們的實驗研究中,當一方的虛擬形象經過操縱後,兩個人進行了互動。在虛擬社區中,有成千上萬的用戶在使用被改變的自我形象進行互動。在許多這樣的環境中,虛擬形象的選擇通常都是年輕、健康和有吸引力的。如果擁有一個吸引人的虛擬形象能在幾分鐘內提升一個人的自信和自我表露程度,那麼這對於虛擬環境中的用戶來說意義重大。

首先,普羅透斯效應可能會影響整個社區的行為模式。當成千上萬的用戶都使用吸引人的虛擬形象互動時,虛擬社區可能會變得更加友好和親密。這可能會影響在線建立關係的可能性(參考 Parks & Floyd, 1996)。隨著圖形化身成為虛擬環境中自我展示的主要形式,普羅透斯效應可能在促進超個人互動方面發揮重要作用(Walther, 1996)。其次,這些行為上的改變可能會延伸到現實世界。如果用戶每週在這些環境中花費超過20小時(Yee, 2006),使用一個高大且有吸引力的虛擬形象,那麼是否會形成一種平衡狀態,還是會出現兩種不同的行為模式?

本文中的一系列研究清楚地表明,我們的虛擬形象對我們的行為有著顯著且立即的影響。我們的虛擬形象如何,就會影響我們與他人的互動方式。當我們在虛擬環境中選擇自我展示的方式時,這種選擇反過來也會塑造我們的行為。

這些變化不是經過幾小時或幾周,而是在幾分鐘內就發生了。每天,有數百萬用戶通過圖形化身在實時在線遊戲中互相交流(Chan & Vorderer, 2006)。所有這些用戶都在使用與他們真實外觀不同的虛擬形象。事實上,他們中的大多數使用的是有吸引力的、強壯的、年輕的、運動型的虛擬形象。我們選擇成為的那個“我”反過來也會塑造我們的行為。雖然通常我們認為選擇虛擬形象是一個單向的過程,但事實上,這些虛擬形象也在改變我們的行為方式。