感謝小黑盒提供的激活碼。

《極圈以南》(South of The Circle)是State of Play開發,11bit Studios發行的冒險遊戲。11Bit Studios作品以主題深刻有共鳴且發人深省為特點,這部作品也不例外。筆者在首次通關後,幾乎沒有第一時間想到詞彙描述這作品。能讓我一時想不出詞,這樣的就肯定是好遊戲了。

- 大背景下的人生選擇

- 如夢一般現實的視聽表現

- 離我們很遠又很近的故事

- 以顏色圖形表現情緒寓意的機制

- 完璧仍有瑕疵

- 主題化元素

- 遊玩建議/總結:選擇的力量

- 參考、來源

簡介

《極圈以南》將以多層次的電影化敘事體驗來講述一段動人心絃的故事。《極圈以南》中的主線劇情將在過去與現在之間來回穿插,不斷拋出引人深思的質問:人生選擇的後果以及真愛與職業生涯之間的抉擇。玩家將扮演在冷戰時期的南極遭遇飛機失事事件的劍橋學者披得。在尋求幫助的道路上,他將回憶起自己的過去,並思考權利的威壓與個人的野心是怎麼將自己一步步帶入這個必須逃脫的困境。隨著披得與自己的同事克拉拉之間愛意萌生,他漸漸意識到了當初許下諾言的承重。就像是兒時的回憶,不經意間的承諾也將陪伴我們一生。大背景下的人生選擇

優秀的標題對任何作品都有重要作用。

故事發生於冷戰期間,南極洲也是地球上最寒冷的洲。標題說明了故事發生的地點,“冷”也對故事時間“冷戰”有一點點暗示。主人公被裹挾在意識形態之爭中,展現了大環境和個人選擇之間的衝突。

看起來這個故事離我們很遠,是吧?

其實大環境和個人選擇的衝突,是一個足夠超越時空的主題。遊戲通過如夢一般的印象派美術風格,配合機制講述了一個離我們很遠又很近的故事。冷戰這個時間節點有一定特殊性,在接下來的部分會講述一定內容,感興趣的話推薦各位自行了解。

如夢一般現實的視聽表現

《極圈以南》(以下稱為SOTC)的美術風格有印象主義的特徵。遊戲整體畫面注重色彩和光感的表現,色調和陰影邊緣分明,而對局部細節部分較少。同時畫面中特意製造了噪點,來營造畫面的“時代感”以貼合歷史背景。

其畫面最注重的就是第一印象,通過色彩的使用來描繪人物、場景;而對人物表情、建築紋理則非常簡單。

通常來說,如果一個主人公上自己的特徵比較少,就容易引起人們的共情,把他投射成自己。

對五官、表情描繪較弱,模糊的個人特徵更容易讓玩家把自己投射到主人公上,以此拉近我們和遊戲主人公的距離。

以下這個場景,主人公剛剛錯過了這裡的撤離船並從高處摔下,到了空無一人的挪威基地裡。灰暗的畫面讓玩家能聯想到當前主人公的境地不好,並將這個感受帶給玩家。

遊戲中的故事離我們很遠,為了讓我們帶入故事,配樂承擔了調動情緒、烘托氣氛的作用。

如遊戲最開始的畫面,故事從南極探險者失事的飛機開始,主人公在空無一物的雪原尋找生機。主人公在雪地之中拖著身子向前移動,一邊前進,一邊回憶過去。在雪地上費力步行之時,鋼琴鋪襯,配上大量滑音的BGM襯托環境音效,配合下雪效果讓人感到身臨其境。

明亮的畫面、印象派的特徵帶來夢一般的感覺,逼真的環境音效讓人獲得真實感。

離我們很遠又很近的故事

玩家將扮演在冷戰時期的南極遭遇飛機失事事件的劍橋學者彼得。為了研究而前往南極考察,在路上飛機失事而進入絕境。彼得為了尋求救援而出發,這就是故事開始。

據說人瀕臨死亡時,會將生前的經歷在腦海中過一遍“幻燈片”,絕境中游戲的主人公就如此。通過正常探索路徑和途中閃過的一幕又一幕曾經的經歷,進行雙線敘事,將主人公的故事講出。

故事中主要的衝突就是冷戰爭霸的美蘇兩方。主人公因為發現南極區域核輻射量異常,為研究而前往南極區域。

自從人類發現南極後,關於其領土的爭端就開始了。1959年,《南極條約》規定了各國在南極洲上進行的活動。這個條約最核心的一點就是“南極洲僅用於和平目的,促進在南極洲地區進行科學考察的自由,促進科學考察中的國際合作,禁止在南極地區進行一切具有軍事性質的活動及核爆炸和處理放射物”。然而在冷戰背景下,有些地方的爭端卻不斷升溫,甚至支撐極寒之地和平的《南極條約》也開始失去力量。

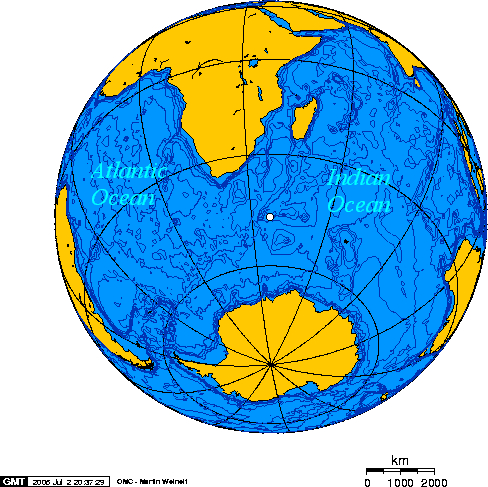

在1979年9月22日在南大西洋和印度洋發生過“雙閃”(兩道閃光,一道快而明亮,一道長且稍微暗淡,是核爆炸典型現象),被稱為”船帆座事件”.這裡引起過多方調查,可能成因之一是核彈頭爆炸,而真相仍舊是謎團。遊戲中就化用了這個事件。

船帆座事件發生地

遊戲的故事看起來離我們很遠,但也很近。遊戲的故事留給我們了一個開放式結局,以引起我們的思考。意識形態的冷戰早已過去,而個人和大背景的“冷戰”故事卻不停上演。這是一個超越時空的主題,這種衝突至今沒有停止。面對周圍人的評價和社會環境壓力,究竟是隨波逐流還是謹遵本心?又或者,如何選擇都無法改變作為棋子的現狀?

以顏色圖形表現情緒寓意的機制

由於11bit Studios之前出品的《這是我的戰爭》、《冰汽時代》的先例,可能玩家會第一時間認為本作也是高難度(對第一次的玩家)的生存遊戲。但實際上不是,SOTC可以認為是互動式電影遊戲,不需要掌握什麼特別深的技巧就可以通關。玩家在過程中通過選擇不同選項以解鎖不同分支。

SOTC裡的故事離玩家很遠。遊戲為了增強玩家沉浸感,幾乎沒有用文字做額外說明,而是用顏色和圖形代表情緒選項給玩家選擇。

這裡,不同對話符號以圖形和顏色代表它們。

不同的顏色/圖形,帶給人的情緒感受不同。

紅色剛烈、外向而激動,是對人刺激很強的顏色;遊戲中通常取情緒波動之意。

藍色的智慧、靈巧,常能與那些性格躁動、具有較強擴張力和震撼力的色彩如紅色和黃色,形成鮮明的對比,提供一個遙遠、廣闊、平靜的空間,成為襯托活躍色彩的友善而謙虛的朋友;遊戲中淺藍取友善、誠實等意義。

橙色代表激情、狂熱、時尚、青春、動感,速度與激情,有種讓人活力四射的感覺;熾烈之生命,太陽也是橙色;遊戲中這個橙色的太陽圖標,取熱情、活力四射等意義。

這款遊戲看起來“沒有教程”,但其通過顏色和圖形代表的情緒感受,就已經無形中告訴了玩家各個選項的意義。玩家能利用這些圖標的顏色和圖形帶給玩家的感受,通過直覺來選擇自己需要的選項。

然而,大部分選項對遊戲通關沒有影響,重要選擇點似乎只有一個;但也足夠讓玩家感受“不經意的選擇伴人一生”。這好處是玩家幾乎不用像《這是我的戰爭》、《冰汽時代》中先熟悉遊戲規則才能通關,可以無所顧忌在第一次遊戲就能輕鬆體驗所有故事;不好之處就是幾乎沒有重複遊玩價值,這一旦被看出來各種情緒選擇就立刻索然無味。

當然,得先有第一次才可能有第二次,第一次遊玩體驗肯定重於重複遊玩,如何評價就見仁見智了。

完璧仍有瑕疵

SOTC原本獨佔於Apple Arcade平臺,如今登陸Steam。

對於PC端操作的適配效果接近完美,但仍有不足。

在調整廣播頻段時,遊戲讓玩家旋轉搖桿來模擬旋鈕,這個符合直覺的操作算是一個典型優點。這個操作只需要玩家按正常生活中使用旋鈕的方式使用左搖桿旋轉就可以,沒有額外學習成本。

不足之處,如瞄準射擊的劇情橋段,無論是鍵盤鼠標還是手柄操作都不符合直覺。

射擊遊戲,鍵盤鼠標的慣例操作是WASD移動、鼠標瞄準;手柄的慣例是左搖桿移動、右搖桿瞄準。遊戲中瞄準射擊時都是WASD/左搖桿瞄準(固定人物位置),讓玩過其它射擊遊戲的玩家第一時間會很困惑。所幸這個部分只有兩次,而且基本沒有命中的強制要求,也算可以接受。

另外,遊戲中出眾的美術風格本應得到更好的表現。

這裡稍微注意觀察就能發現桌子和人物的陰影有明顯的鋸齒,這是優秀美術風格下技術的不足。幀率也似乎也被強制鎖定在了30幀,而不是PC遊戲通常的60幀(或者某些類型遊戲需要的更高幀率)。我可不認為這對遊戲視覺表現會製造額外的美感。

主題化元素

一款作品所有的元素都應當是為主題服務。

前邊提到畫面上故意製造出的噪點,營造了故事的時代感;這是第一時間就能感受到的。

冷戰期間,兩大陣營各自在各種方面進行競賽。除了太空競賽之外,還有核軍備競賽。

冷戰期間,諜戰活動也比較頻繁。遊戲文本中也有提到“劍橋四人組”,指劍橋大學中走出的蘇聯間諜。‘

另外,女性主義/女權主義對20世紀起的世界也有深遠影響。遊戲故事也有體現女性在社會地位上遇到的一些問題。

……

注:女性運動不是要讓女性對抗男性,而是去結束性別歧視,性剝削和壓迫。在這給我打拳的一概刪評拉黑。

遊戲大背景是冷戰,貼合這個歷史背景的元素,我們可以嘗試從遊戲中尋找一點東西。正是它們,充實了遊戲的大背景,使其更加真實可信。

遊玩建議/總結:選擇的力量

SOTC通過電影化的敘事手法描述主人公的經歷,伴隨他一起體驗“選擇的力量”。本作遊玩時間3-4小時,不需要掌握什麼遊戲機制的抽象技巧就能輕鬆體驗引人深思的故事。您也不必擔心如在《這是我的戰爭》或者《冰汽時代》中因技巧不足而無法通關本作的情況,在這裡可以全身心享受故事,感受每一個選擇。雖然對PC上的畫面表現和操作適配仍有一點問題,不過瑕不掩瑜,選擇的力量仍然散發著足夠吸引人的光芒。

參考、來源

《南極條約》

《遊戲設計藝術》——Jeese Schell

顏色寓意——百度百科

冷戰——維基百科

船帆座事件——維基百科

女性主義——維基百科