1953年10月,一位化名為“唯物主義者”的蘇聯批評家,在《控制論為誰服務?》(WhomDoes Cybernetics Serve?)一文中這樣寫道:「生產過程無需工人,只有被計算機的巨大的大腦控制的機器!沒有罷工,更沒有革命起義!機器代替了大腦,沒有人的機器!」

這是上世紀50年代,蘇聯科學界對美國控制論思想的批判中非常流行的觀點。他們認為控制論是「機械主義」的「反動的偽科學」,企圖以智能機器人取代工人。而這在今年年初破圈的電子遊戲《原子之心》(Atomic Heart)中,則成為了架空世界中的蘇聯對外輸出工業力量的主要方式。

《原子之心》遊戲截圖,芭蕾舞機器人雙生舞伶

人是否會被智能機器所代替?這個經典問題隨著Stable diffusion和ChatGPT等生成式AI,重新回到公共輿論場中。新技術作為一枚稜鏡,總能折射出不同社會文化背景下的觀念光譜。其中的個體不論擔憂抑或激動,皆因身處於浪潮之中。而這浪潮本身,亦將新技術推向它自身未曾設想的方向。

恰如《原子之心》中的大集體神經網絡,也好似它那被浪潮推向歷史塵埃的現實原型「控制論」。

1.《原子之心》:科技加速下的平行蘇聯

2023年2月21日發行的《原子之心》,由俄羅斯遊戲公司Mundfish製作,靠著其獨特的蘇聯美學風格和迥異於歐美主流遊戲大作的氣質,吸引了玩家的目光。

遊戲將諸多蘇聯時期的視覺元素與科幻奇想熔為一爐:雄偉堂皇的斯大林主義風格建築和激進大膽的蘇聯先鋒建築、根植民族的現實主義藝術和抽象純粹的構成主義藝術、紅旗招展的集體氛圍和冷峻朋克科技設定;這些都被雜揉在一起,造就了一個架空世界中50年代蘇聯的科技烏托邦-3826號設施。

《原子之心》遊戲截圖,3826號設施的瓦維洛夫綜合體

《原子之心》遊戲截圖,3826號設施的瓦維洛夫綜合體

1 / 2

遊戲的時間線在1936年開始與現實分支。這一年,遊戲中的科學家德米特里·謝切諾夫(原型應為俄國生理、心理學家伊凡·米哈伊洛維奇·謝切諾夫)成功開發了「聚合體」,這既是一種擁有極高效率的能源載體,又是能與有機體神經系統融合的生物化學材料。遊戲中的蘇聯科技水平自此一騎絕塵,機器人技術領先世界。

《原子之心》遊戲截圖,蘇聯科學家研究聚合體

在遊戲中的第二次世界大戰中,德國納粹使用生化武器造成了「褐色瘟疫」,而蘇軍用量產軍用機器人代替人類士兵投入前線。面對不會感染瘟疫的機器人軍隊,德意聯軍節節敗退,在1943投降,遊戲中的蘇聯提前兩年結束了二戰的歐洲戰場。

《原子之心》遊戲截圖,蘇聯機器人工業主導歐洲戰後重建

戰後蘇聯大力發展神經網絡和機器人科技,並迅速向工業與民用轉化。1946年,蘇聯在3826號設施範圍內啟動了「大集體1.0」神經網絡,這是遊戲中玩家所在時間點1955年的「大集體2.0」的初代版本。1.0版本以人類與機器人的合作為標誌,意味機器人性能趕超人類。蘇聯機器人工業由此取代美國馬歇爾計劃,主導了歐洲戰後重建。蘇聯以此為契機向全世界輸出廉價機器人,替代產業工人,造成他國失業,激化社會矛盾。這一設定大體符合前沿技術最先軍用,後轉民用的現實規律,同時也構成了遊戲中最重要的劇情懸念之一。

《原子之心》遊戲截圖,大集體網絡紀念雕像

大集體網絡迭代後的2.0版本,主要標誌為在人腦中植入聚合體,人類全體聯網並能以意識直接控制機器人,但這實際上卻是一個植入式的群體腦控開關。遊戲通過技術設定呈現出一個經典的遞歸權力關係:在「掌握技術權力的人-普通人-機器人」的三級關係中,控制者同時也是更大範圍內的被控制者,幾者的身份卻又在戲劇衝突中實現調換與反轉。

《原子之心》遊戲截圖,機器人慶典遊行

而在真實時間線的1946年,丘吉爾3月在美國威斯敏斯特大學發表演說,冷戰的鐵幕就此降下。同一個月,蘇聯最高蘇維埃剛剛通過第四個五年計劃,專注於戰後重建,著力發展重工業。

也是在這個月,第一次梅西控制論會議在美國紐約召開,以諾伯特·維納(NorbertWiener)、馮·諾伊曼(von Neumann)、沃倫·麥卡洛克(Warren McCulloch)等人為主的學者團體,在此奠定了之後的計算機科學神經科學的基礎。

倘若說《原子之心》中將有機體和機器人整合進同一個神經網絡的「大集體」計劃,是一種對神經生理學和信息技術發展的終極想象,那麼它最初的輪廓則是被控制論所勾勒。

1947年梅西會議出席人員,從左至右依次為拉爾夫·W·傑拉德、約翰·馮·諾伊曼,海茵茨·馮·福斯特、勞倫斯·K·弗蘭克、諾伯特·維納、海因裡希·克呂弗、莫利·哈羅爾

控制論,Cybernetics,被維納稱為「在動物和機器中控制和通信的科學」,脫胎於美軍防空火炮控制系統研究。維納和計算機工程師朱利安·畢格羅用電信號循環反饋的理論,在伺服機械(用於高射炮的模擬控制裝置)的功能和飛行員和炮手的有目的的行為之間建立了聯繫。控制論在神經生理學層面將有機體和機器等同視之,搭接了“賽博格”奇想最重要的一環鏈條。

上世紀40年代,諾伯特·維納與他設計的機器人「臭蟲」

隨後,控制論的思想憑藉著名的跨學科會議,迅速的推廣到其他生物科學和社會科學,這使其具備了電子工程技術屬性之外的哲學與文化色彩。而控制論語境中對人與機器的類比、協作甚至融合的預言,也鋪陳出後世對於未來技術社會幻想的底色。

2022年網飛動畫《賽博龐克:邊緣行者》海報

控制論如今的面貌似乎是一門關於中央控制與機械自動化的技術。但倘若對控制論的歷史追根溯源,就會發現控制論學者最初的願景是構造具有自組織、自學習能力智能機器,用今天更熟悉的術語就是“計算機和人工智能”的混合體。這兩個更為人熟知的概念與學科,在上世紀60年代之後,接管了控制論最核心的那部分思想。而控制論只餘下了自動化控制、工程應用的軀殼。

其實更確切地說,這是一個被冷戰造就的歷史誤會。蘇聯官方對控制論的應用彷彿一隻無形的手,捏合出它如今扭曲的面貌,同時也造就瞭如今人們對智能機器憂心忡忡的一面。

2.技術的雙面鏡,從偽科學到全能工具

媒介文化學家尼爾·波茲曼認為,一切媒介技術自其誕生起就附帶有預料之外的意識形態傾向。不過對於控制論這種較為抽象的技術概念來說,它的傾向更有可能形成於具體情境的應用之中。

在《原子之心》中,對於大集體神經網絡,即原子之心計劃的應用(如何處理接入網絡的眾多集體意識)就存在三種完全不同的立場,我將他們稱為:科技造福派謝切諾夫,希望通過科學技術打造改變人類的生活的烏托邦社會;激進融合派扎哈羅夫,不顧社會倫理消滅人類肉體將精神徹底融入「大集體」;絕對控制派莫洛托夫,代表既得利益者希望在新技術中獲得更高級的控制權以維持現有權力結構。三者都希望依據自己的立場重新塑造大集體網絡的實用場景。

控制論在蘇聯也因為特定時期的官方需求,而呈現出前後完全矛盾的形象,並且最終決定了控制論在美國——其真正發源地的命運。

《原子之心》中的莫洛托夫

上世紀40年代末及50年代初維納的《控制論》出版不久,就已經在蘇聯科學家圈子中流傳,主要在蘇聯自動化和遠程控制委員會內部傳閱。維納在書中用神經系統中電信號的循環反饋解釋人類的行為機制,這一後來被廣泛接受的模型,在當時卻被認為相悖於蘇聯生理學界主流的巴甫洛夫反射理論。控制論因此被捲入了荼毒蘇聯生理學和遺傳學界幾十年的“李森科事件”中,成為了權力鬥爭的犧牲品之一。

特羅菲姆·李森科(右)出於政治等方面的考慮,否定基因的存在,否定主流的孟德爾遺傳學,並將其視為蘇維埃人民的敵人

1950年5月發表於《文學報》的《平常的偽科學》(Normal Pseudo-Science)一文將維納斥為「資本家取代真正的科學家的騙子和矇昧者」。同時發表的《MARK III,一個計算器》一文中,認為以控制論為代表的美國計算機科學是一場騙局。

這幾篇文章吹響了批判控制論的號角,駁斥的文章紛至沓來。攻擊普遍集中在控制論關於智能機器、人與機器類比的想法,認為維納的控制論是企圖「用機器人取代無產階級先鋒」的「現代奴隸主的科學」。

1954年,批判達到高潮。在當年修訂的《簡明哲學詞典》中,控制論被稱為“反動的偽科學”,徹底被塑造成一個可怕的意識形態敵人。

《原子之心》中的機器人接待員婕列什科娃

然而,在這場由神經生理學蔓延至語言學、哲學等學科,關於控制論在生物科學和社會科學層面的批判浪潮之外,蘇聯軍方卻在保密的狀態下加緊研究控制論中與計算機有關的內容,以滿足國防軍事應用的緊迫需求。

1950年,當輿論對控制論的攻擊如火如荼之際。蘇聯政府授權兩個機構BESM(精密機械和計算機技術研究所)和STRELA(機械製造和儀器製造部的特別設計局)設計大型電子計算機,用於核武器和導彈彈道的數學計算。

軍方和科學家都希望在不受西方意識形態影響的情況下,利用美國的控制論和計算機技術。因此在軍方內部的語境中,控制論中生物科學和社會科學的部分都被小心翼翼的剝除,被修剪為一門關於計算機和通信的應用技術。在1952年譯為俄文的《高速計算設備》一書中,就刪除了所有關於控制論中人和機器類比的內容。

1952年蘇聯第一臺計算機MESM(小型電子計算機)

蘇聯控制論在兩個語境中獨立行進的命運線,在1953年赫魯曉夫擔任蘇共第一書記後,迎來了交匯與轉變。赫魯曉夫「解凍」時期的工作重心轉移至經濟政策,意識形態色彩開始淡化,科學界與其他國家的交流增加。與此同時,公共輿論對控制論的批判逐漸降溫。軍方也開始向外披露蘇聯計算機研究的進展。

1955年,蘇聯控制論與計算機先驅安納託利·基托夫(Anatoly Kitov)、數學家阿列克謝·利亞普諾夫(Aleksei Liapounov)和原子能研究所的副所長謝爾蓋·索博列夫(Sergei Sobolev)聯合發表了蘇聯第一篇公開介紹控制論的文章《控制論的基本特徵》(Basic Features of Cybernetics)。這標誌著控制論在公共形象的正式轉變,並掀起了之後控制論流行的浪潮。

1960年在莫斯科召開的第一屆控制與自動化大會甚至邀請了維納。維納在隨後的一個月的行程中,在蘇聯和東歐各地都受到了明星般的待遇。

1960年維納(中)與利亞普諾夫(左)在莫斯科

1961年,蘇共第二十二次代表大會通過的新黨綱中提到了「控制論、電子計算機和控制系統」將在生產、研究、計劃和管理中「廣泛應用」。直至1967年,蘇聯控制論委員會已經協調了大約500個機構的控制論研究。自此,控制論在官方語境中正式確立了自己的位置,這個曾經被斥為「美國偽科學」的學科在官方的承認下獲得大力發展。並且帶起了一輪輿論和產業熱潮。

控制論在報紙和流行雜誌中獲得了全新的文化形象:「會思考的機器」,將人從艱苦的、機械的工作中解放出來,專注于思考和創造的「全能魔法工具」。

格魯什科夫的賽博託利亞LOGO,吹薩克斯風的機器人,1966年

蘇聯對控制論態度的轉向引起了美國的注意,中央情報局在報告中提及蘇聯正在利用控制論建造能自主學習的計算機,以提醒政府注意電子計算機等信息技術的研發。

冷戰中的美國既希望齊頭並進,全力投入開發阿帕網等軍用信息設施。同時也希望與這門和蘇聯官方有關的學科撇清關係。而1956年出現的人工智能概念,因為其與控制論共享一部分關於計算機科學和智能模擬的知識,獲得了更多資金與政策支持,並在之後成為我們如今熟知的科技術語概念。

與此同時,發源於美國軍方研究的控制論,在冷戰漩渦和麥卡錫主義的餘波中被打上了意識形態的烙印,在美國成了鮮有問津的冷門研究領域。

3. 科技史另冊,互聯網的一種

如今互聯網去中心化、開放、共享的文化形象,與美國將阿帕網等軍用信息技術授權私人企業進行商業活動,進一步向民用轉化的方式不無關係。這在一定歷史時期內促進了技術的個體賦權,但同時也造成了公共領域中的信息冗餘和資本力量對數據權利的割據攫取。

而蘇聯的軍用計算機網絡向民用的轉化方式則完全不同。計算機網絡如何融入現有的組織體系和權力結構,才是最優先被考量的。

就像遊戲《原子之心》中的莫洛托夫,想從謝切諾夫博士手中奪取大集體網絡的系統後門,獲得比網絡中的其他節點更高的管理權限,從而維護現有的權力結構。他本質上代表了架空蘇聯中的高層意志。

在現實世界的蘇聯上世紀60年代,先後提出建設全國性控制論計算機網絡的基托夫和維克多·格魯什科夫(Victor Glushkov),當然沒有遭遇如此戲劇的橋段,但是與現有官僚機構管理層級的博弈幾乎完全決定了提案的最終命運。在其中也可以見到「智能機器是否會取代人類?」「誰該獲得新技術的掌控權?」的經典命題所起到的關鍵作用。

1959年5月1日,蘇聯國防部第一計算機中心會議主席團,基托夫(前排左一)

首先是基托夫的EASU(經濟自動化管理系統)。他在1959年寫給赫魯曉夫的信中提出打造軍民兩用的計算機網絡,利用軍用計算機的閒時算力進行經濟方面的信息運算與管理。

軍方拒絕了這一提案,理由是「低效且不合適」,基托夫也因此暫時被軍隊開除,而他本人認為「當權者擔心由於引入計算機技術,他們中的許多人會被證明是多餘的。」

講解計算機網絡的格魯什科夫,1969年

第二個是計算機科學家格魯什科夫及其領導的控制論研究所提出的OGAS(國家自動化系統),這是一個與軍用計算機網絡分開的全國性計算機網絡,其中包括數萬個地方計算中心;分佈在主要城市的30-50箇中級計算中心;以及控制整個網絡為政府服務的頂級中心。它們主要安置在各個工廠和經濟部門當中,用以高速的彙總並交流全國經濟數據。

OGAS不只是一個簡單的計算機網絡,這實際上是一個統一的優化規劃和管理制度,其中包含了蘇聯經濟管理機構的全部操作。這是在當時經濟政策下對蘇維埃的政府系統的改革設計,因此在推進中遭遇了極大的官僚阻礙。

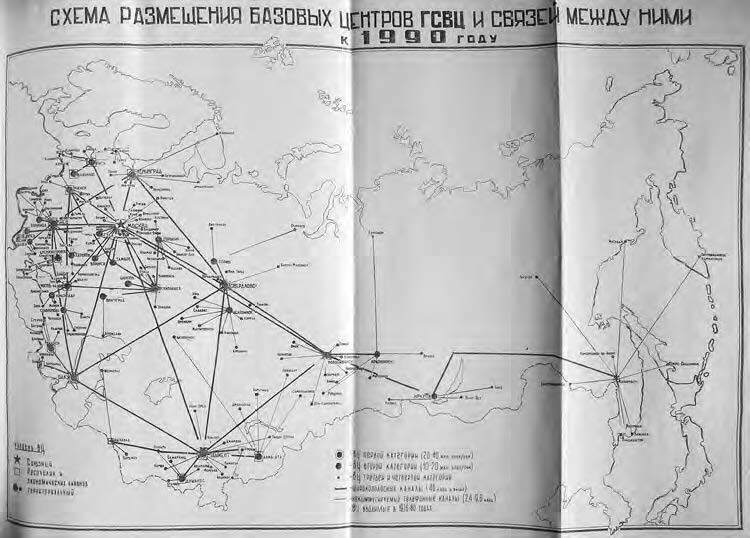

OGAS三級網絡的分佈圖,1964年

EASU和OGAS以及當時一些其他方案都可以視為是蘇聯「經濟控制論」的實踐組成。該理論希望在建立全國性的計算機網絡的同時引入經濟激勵制度,讓經濟在國家計劃的限制下具備自我調節的能力,這基本相當於將權力下放至地方。

這些激進方案,都產生在赫魯曉夫的經濟管理權力區域下放制度實施期間。並隨著1964年赫魯曉夫蘇共中央第一書記職務的解除而逐漸取消。OGAS也被認為不利於信息的集中管理,會動搖現有的組織層級,影響中央統計局的地位。

最終,中央統計局在實際執行中將其簡化為EGSVTs(國家統一計算機網絡),擱置了其中機構改革的部分,只保留了向上彙報數據等等信息通信網絡建設,用於加強基於現有體系的中央管理。

在之後的具體實施中,中央統計局負責發展全國計算機中心網絡,而各部委則被批准建設各自的計算機中心,並在其下屬企業中開發信息管理系統。然而就連這個精簡版信息通信網絡,也由於地區和部門各自為政導致的硬軟件兼容問題,而不了了之。

預計在1990年投入使用的EGSVTs地圖

上世紀60年代中後期,公共輿論和研究機構對控制論的關注到了狂熱的地步,控制論經歷著一場「通貨膨脹」。人們開始不顧控制論的有效範圍,誇大控制論的效用,可卻未見到真正落地應用,大多隻停留在演講和報告中。這時的控制論反倒更像50年代所提及的「偽科學」,真正的控制論學者甚至都唯恐避之而不及。

而控制論的實際應用仍是由官方主導的軍用計算機研究的擴展和延續,其民用化也並不成功。不過蘇聯在這一過程中,因其中心化的管理結構中更早的意識到「數據作為一種權力」。這在如今大數據的信息科學中已幾乎成為公認的觀點。

而這一切都隨著蘇聯的解體消散了,或者更確切的說,像《原子之心》中莫洛托夫的「死亡」一樣,融入了新的集體記憶之中。

留給控制論的卻是中心化、等級制、誇大濫用的刻板印象,這已經與維納在《人有人的用處》中對人類群體和個體的人文關懷南轅北轍。對於當下的我們,這樣一種網絡的體驗似乎也並不陌生。

4.結語

如果說2020年末發佈的《電馭叛客2077》刻畫的是賽博文化(cyber culture)的資本主義反烏托邦,那麼今年的《原子之心》則是對蘇聯控制論展開的終極想象。它們是一種技術哲學在不同的地域和文化背景下的雙生子。

人類、賽博格、網絡、黑客(攪局者)、控制、剝削、夜之城(另一種哥譚或紐約)、3826號設施……無論如何,其中都注滿了對於控制論陰暗面的刻板印象,被雜揉進資本主義晚期社會結構和架空蘇聯的權力異想之中。

而作為群體和個體的人,該如何與智能機器共存,從最初到現在,從現實到科幻,從來都不是一個偽命題。雖然控制論的文化形象充滿了歷史誤會,它在技術層面的先鋒面向也早已被新興學科所超越。但是看向起點,我們總能發現一種面對新他者時對人類自身的樂觀與勇氣。

錢學森在將控制論引介到國內時,曾在其出版於1958年的著作《工程控制論》(EngineeringsCybernetics)中文版的序言中這樣寫道:「這樣一個現實已經來到了人類的面前:由電子計算機和機器智能裝備起來的人,已經成為更有作為,更高超的人。」

如今我們與智能機器的交互方式離自然語言越來越近,在這一層面上來說,這些系統也已經逼近了科幻作品中的類人印象。

例如在生成式AI實操中提出的「promting」,實際上就是一種通過自然語言的tag訓練人工智能數據模型的交互方式。這種依靠信息與數據輸入輸出的反饋循環來探索一個黑箱系統的行為模式,正是最初的控制論學者面對動態系統時的方法。

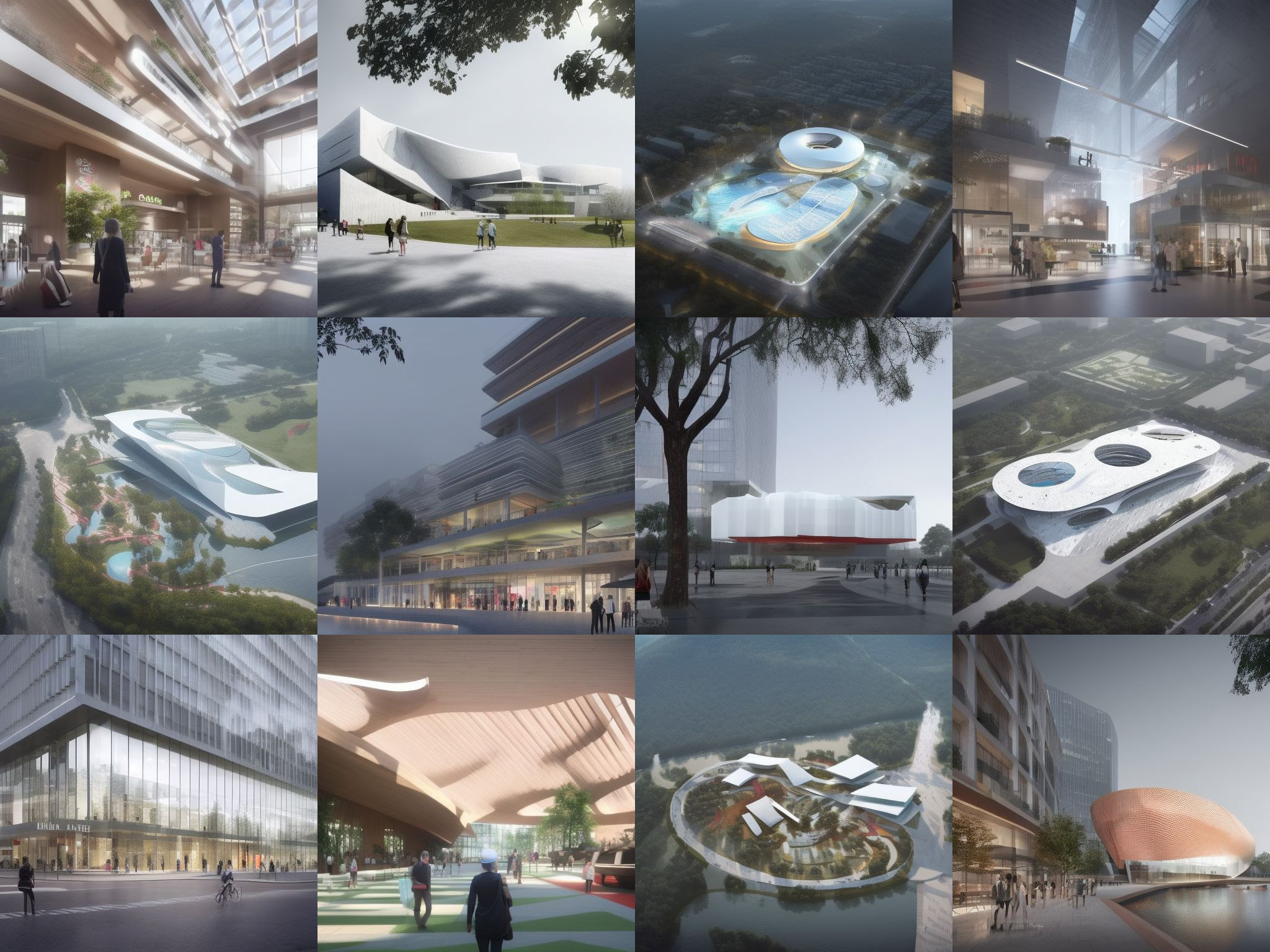

由AAE建築自編碼小組開發的建築人工智能模型Sengine,Prompt僅為一個單詞"museum"

媒介學家安德魯·皮克林(Andrew Pickering)認為「控制論的全部任務就在於如何弄明白一個無法被人類的設計所征服的世界」,這個世界中充滿了「不斷發展並以不可預測的方式變化的動態系統。」

從前我們識別周遭存在的湧現系統,而如今,我們創造。或許,是時候審視控制論真正的思想遺產了。

參考

[1] Slava Gerovitch(2002), From Newspeak to Cyberspeak-A History of Soviet Cybernetics, The MIT Press

[2] Benjamin Peters(2016), How Not to Network a Nation-The Uneasy History of the Soviet Internet, ,The MIT Press

[3]《行為、目的和目的論》阿圖羅·羅森布魯斯、諾伯特·維納、朱利安·畢格羅,1943,葉梓濤、大目妖譯,2022

[4] Andrew Pickering(2010), The Cybernatic Brain, The University of Chicago Press

[5] 錢學森、宋健,工程控制論(修訂版),科學出版社,1983

延伸閱讀:

展開控制論丨Unfolding the Cybernetics

歡樂宮 Fun Palace:未竟的賽博建築,一個關於改善低生活的社會裝置

「譯介」控制論的建築學關聯|Gordon Pask

控制論隱秘地基上的藝術與建築|一次798cube美術館與展覽的觀察