歐美如果想要正視和反思對黑人的種族歧視歷史,只要老老實實反映黑人受到的壓迫就行了,《為奴十二載》也好,《被解放的姜戈》也好,《斷鎖怒潮》也好。

但是現在的歐美專門拍兩種黑人電影,一種是把各種名著或者歷史上的白人簡單粗暴地換成黑人,一種是拍白人追求黑人。

比如2021年的《安妮.博林》,此劇最大賣點是將安妮.博林(亨利八世的第二任王后)由白人改為了黑人,還將她哥哥喬治.博林也改成了黑人。

《安妮.博林》播出後,創下了英國歷史劇的評分紀錄,在英國IMDb(Internet Movie Database )平臺上,網友評分結果是1.2分,史上最低分,沒有之一。

用黑人扮演一位白人王后,就能說明英國種族平等?

安妮.博林的女兒——伊麗莎白一世,就是英國販賣黑奴的最大支持者!你讓黑人來扮演她,黑人無產階級答應嗎?

虛偽之極,這是用“政治正確”逼迫別人接受其價值觀,把黑人架在火上烤,根本目的就是給自己的種族歧視歷史洗白。

我把當代歐美黑人電影分為三個階段:

《黑豹》將黑人的形象異域化,產生了一種美國黑人的社會屬性來自於非洲、美國不用為此承擔歷史責任的錯覺;

《綠皮書》在銀幕上擅自代表黑人完成了與白人的和解,產生了一種黑人與白人從此兩不相欠的錯覺;

《小美人魚》則在營造一種黑人正在盜竊和取代白人歷史的氛圍,將黑人從受害者置換為了不懷好意的掠奪者。

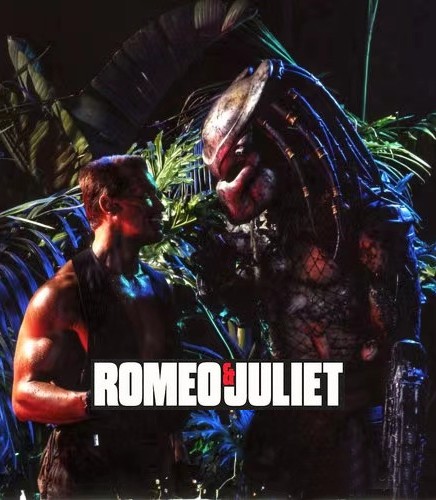

不管是醜黑朱麗葉、小黑人魚、《安妮.博林》、《梅林傳奇》裡面那個黑人滾娘(最繃不住的是劇集裡面還有個誇獎她的美貌名不虛傳的情節,這種令人作嘔的情節),它們能代表廣大黑人無產階級嗎?

我在遊民看到過一個對《小美人魚》女主的評論:白人選你去演美人魚是壞;你沒有自知之明是蠢。

我對這個評論深以為然,尤其是後來小黑人魚去泰國動物園,高調分享與大猩猩的合照,其實明擺著就是想碰瓷種族歧視問題,來進一步醜化黑人。

這次的黑人朱麗葉也一樣,本質還是為了醜化黑人。

《姜戈》裡面有個黑人管家,比白人還恨黑人,但是黑人無產階級不會感到冒犯,因為他們知道自己和這種黑人不同,就如同當年販賣自己同胞給白人的非洲酋長與那些被賣為奴的黑人不是一個階級一樣。

有一種黑人和姜戈一樣,他是奴隸,但是他如果有機會掙脫鎖鏈,拿起武器,他會用滔天的仇恨告訴你他對自由的渴望。

但是也有些黑人和黑人管家一樣,是奴才,他的利益就是為白人服務,充當給他們幹“黑”活的“黑”手套。

“……一方面是精英階層們打造了政治正確的枷鎖讓人人都瞠目結舌不敢作為,另一方面則是底層的各族裔貧民還在剝削和歧視中遭受切實的壓迫。

與舊時代的馬丁路德金或是馬爾科姆X不同,新時代的美國社會,已經有很大一批黑人成為了頂尖的社會精英——體育明星,影視明星,政客,歌手,學者,老闆們…… 他們並非生活在非洲叢林中的瓦坎達,而是生活在美國上流社會的瓦坎達中。他們有自己的現代生活需要去保衛。”

真正的黑人無產階級在美國社會最底層,和那些白人無產者一樣過著沒有未來的生活,這就是為何當年黑豹黨不僅團結貧困的黑人,也團結貧窮的白人、亞裔、混血兒。

而醜黑朱麗葉、小黑人魚、《安妮.博林》、《梅林傳奇》的黑人滾娘,都是脫離了黑人無產階級的奴才,但是這種奴才在當代被媒體放大,成了黑人的代表,黑人無產階級在媒體面前消失了。

所以《黑豹》獲得奧斯卡提名,我是贊同的,甚至我覺得《小黑人魚》也有資格獲得奧斯卡提名,因為這些電影充分展現了美國電影工業利用影視來殺人誅心的技術依然寶刀未老。

轉載自遊民評論區@織工no2