電子遊戲是一種人機互動方式,玩家在互動中獲得樂趣,而核心玩法則是電子遊戲的基本互動方式。遊戲的任何內容都應該為核心玩法服務

,在核心玩法的基礎上做“加法”,避免遊戲元素的胡堆亂疊、互相沖突。能否把握住核心玩法,並在此基礎上豐富遊戲內容,這是一款遊戲能否平穩落地的關鍵。

例如《電馭叛客2077》,這是一款注重“沉浸式體驗”的遊戲。所以遊戲只有第一視角、可以選擇對話內容,增強了玩家的代入感,這是做“加法”。

而“超夢解密”環節則是整個遊戲的災難,不但解密過程無趣至極,還擾亂了原本流暢的遊戲節奏,極大地破壞了遊戲的沉浸感。“超夢”本應作為“沉浸式體驗”的重要內容,但繁瑣的操作、模糊的指引和技術問題使其淪為“為複雜而複雜”的設計,在核心玩法上做了“減法”。

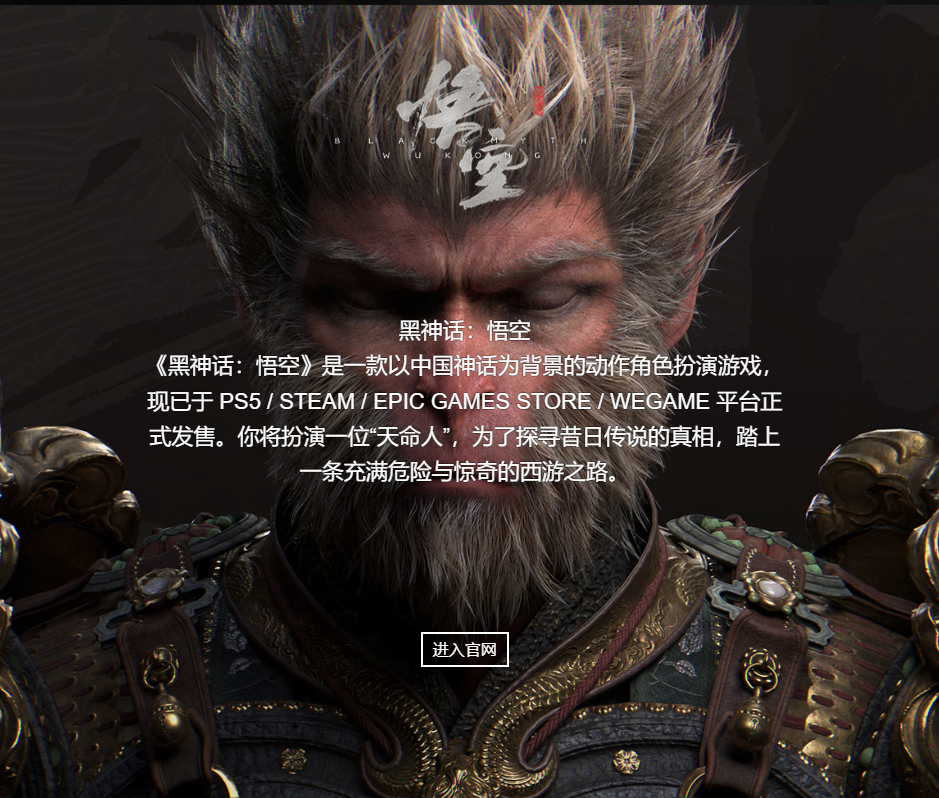

黑神話的核心玩法是什麼呢?

其開發商遊戲科學認為黑神話是一款動作角色扮演遊戲(Action Role Playing Game,ARPG)。

那麼該遊戲的核心玩法應該有兩個:一是動作遊戲的核心玩法,即通過瞬時的反應和不斷的練習,躲避敵人的攻擊並尋找合適的時機進行反擊;二是RPG遊戲的核心玩法,即通過屬性和技能的加點、裝備和法術的搭配,來構造屬於自己的build。

在我的實際體驗中,黑神話悟空的RPG元素是被弱化的。

一是黑神話本身提供給玩家的角色構建系統(如技能加點、武器裝備、法術技能等)並不豐富;二是無代價隨時洗點的機制,讓玩家的容錯率大大增高,但也大大降低了玩家構造屬於自己的build的成就感,而這正是RPG遊戲的核心樂趣。

因此,黑神話的核心玩法更側重於ARPG中的“A”。甚至可以說,其“RPG”是完全為了“A”而服務的。玩家可以隨意變換棍法、法術、變身,以此來創造與BOSS對戰的不同情景,在不同情景下體驗到不同的即時對戰樂趣。雖然損失了“RPG”的樂趣,卻大大增加了“A”的樂趣。將本應該是遊戲缺點的角色構建系統轉變為突出動作遊戲樂趣的輔助系統。

除了讓“RPG”為“A”服務,遊戲科學又做了哪些“加法”來服務遊戲的核心玩法呢?

在黑神話預告發布之初,網絡上吐槽最多的就是輕攻擊“打擊感”不足。

在我自己體驗的過程中,黑神話悟空的輕攻擊確實“打擊感”不足,但是重攻擊卻沒有這個問題。這說明遊戲科學也可以把輕攻擊做出“打擊感”十足的效果,但他們卻沒有這樣做,歸根結底,這還是為了“核心玩法”服務。

黑神話悟空戰鬥的核心是“攢豆”。“攢豆”後用重攻擊打擊敵人是遊戲的爽感所在。想突出重攻擊時的爽感,需要通過輕攻擊“攢豆”與重攻擊“用豆”之間的落差感來實現,所以輕攻擊的打擊感不能過強。正是“攢豆”時“呼之欲出”與“用豆”時“酣暢淋漓”之間的完美配合與強烈對比,給予了玩家良好的反饋。

不僅“攢豆”和“用豆”之間有差別,不同程度的”攢豆”之間也有差別。例如使用“棍花”時的反饋要比輕攻擊要強,而觸發“完美閃避”時音效與特效的反饋更是極為出彩。黑神話悟空富有層次感的戰鬥特效完美地服務了其核心玩法。

除此之外,黑神話悟空十分“線性”,這與弱化RPG元素是相呼應的,因為一個龐大且出色的角色構建系統往往需要一個探索性強的地圖來支撐(例如老頭環)。與此同時,遊戲科學將大量資源投入到了妖怪的製作中。較為線性的流程和大量的妖怪讓玩家全身心投入到與敵人的對戰之中,進一步豐富了遊戲的核心玩法。

遊戲科學牢牢地把握住了遊戲的核心玩法,揚長避短,將有限的資源投入到了正確的開發方向上,這樣的思路值得遊戲開發者去學習。