距離新活動更新已有一段時間,也不知道大家的活動手冊都打到哪裡了。

這篇文章將會對“荒蕪之境的活動進行整理以及重新排序,方便理解。

“荒蕪之境”的故事要從哈丁警長與政治家的碰面開始說起。

一列火車駛向路易斯安那

一開始,哈丁警長向資助者致信保證:等他把這裡的事情辦完,必會將路易斯安那式的正義烙印在那魔鬼身上。這個魔鬼就是傳奇獵人——費利斯。

哈丁稱費利斯只不過是資助者鞋子上的一塊汙漬,很容易就能清新幹淨。

資助者的火車緩慢沉重的駛離了路易斯安那,從火車上下來的男人身材修長,戴著禮帽,衣冠楚楚,一副高人一等的模樣。此人正是本次活動手冊中的傳奇獵人——政治家。

起初哈丁警長並不認為他是資助者派來的人,依舊對他抱有警惕心,政治家也不例外。

兩人不約而同的將手放在腰間的手槍上,一陣呼嘯的風捲走了二人之間的空氣,看清對方的動作使得氣氛變得有些焦灼。雙方就這樣對峙著,誰也沒有開槍。

直到政治家開口問道:“去拿賞金的路怎麼走?”

不等哈丁警長回答,伏擊在火車站裡的一個女人扣動了扳機,一顆子彈從政治家腦袋附近飛了過去。於是二人達成共識,聯手輕鬆制服了女人。哈丁警長將她綁在樹上,正準備行刑,卻被政治家搶先一步動了手。

“我是一名政治家,我知道該怎麼對付害蟲。”

兩人交談過後,已完全信任對方。哈丁帶政治家來到他之前被短吻鱷咬瘸的地方,政治家對腐頜巨鱷產生了濃厚的興趣,他想要了解關於腐頜巨鱷的一切——她的閃電,她的令牌,她的體型。兩人商榷過後,決定一起去獵殺她,來個老派的“血債血償”。

這是一個絕佳的機會,可以讓他親眼看到他那些問題的答案......也讓我得以稍微改造一下他那傲慢而刻板的性格。

哈丁想著。

兩人經驗老道,沒過多久便撞見了那條臭氣熏天的害蟲——腐頜巨鱷。面對眼前巨大的誘惑,哈丁警長沒有抵擋住,本來是為了今後漫長艱苦的征途準備的彈藥箱被二人合力撬開。哈丁警長想要放鬆,而他認為獵殺巨鱷就是放鬆的手段。

硝煙過後,在一具具被各種子彈打得千瘡百孔的屍體旁邊,哈丁警長和政治家聊了起來。這一刻他們就像能平起平坐的人一樣,浴血奮戰總能讓人心臟砰砰亂跳,二人哇啦哇啦地說個沒完沒了。

哈丁表示,出自己之外,政治家的槍法比他見過的所有治安官都要好。政治家也絲毫不吝嗇的稱讚道:”我從未見過有哪個警長願意留下來保衛一座只剩死人的城鎮。

聊到河口,雙方對此地的看法幾乎一致,政治家認為河口是早已破敗不堪的輝煌城鎮的廢墟,他對警長說:“我的資助者打算安排一位能率領人馬在前線大肆屠殺的治安官。”這應該就是政治家此次前來的目的。

在他到來之前,哈丁招募到了一些優秀的獵人,想要重建這裡的秩序,因為河口對於他來說,是一片需要秩序的混亂之地。在如此非常地段重建秩序,顯然需要非常手段,所以哈丁警長認同了政治家的做法——屠殺。

哈丁警長和政治家把養雞場周圍三三兩兩的瘋癲者當成活靶子,輪流試射了政治家新拿到的Mako步槍。這些瘋癲者身上沾滿了自己淌下的口水,迷失在飛昇的妄想裡,一心想要咬斷蜘蛛的喉嚨。

兩人你一槍我一槍,打的瘋癲者四處逃竄。政治家邊瞄準邊講述那些資助者的事:“那是一個委員會,裡面都是一些拿賞金令牌當賭注打撲克的有錢人。他們對神秘事物略有略有涉獵。更準確的說,是對我們這裡的神秘事物略有涉獵。”

在哈丁警長接過槍,擊中最後一名瘋癲者後,內心那股推行新律法的火焰燃燒了起來。這種感覺就像他剛拿到配發的左輪手槍,宣誓要保衛新奧爾良的那天一樣。那就是比興奮更偉大的——信仰。

就在他暢想之際,不遠處的灌木叢飛出一顆子彈,那是一支消音型步槍,子彈打中了哈丁警長,他的兩隻耳朵都往外汩汩冒血。哈丁警長趕緊躲了起來,包紮了傷口。等塵埃落定,再向外看去,政治家已經不見了蹤影。

襲擊他們的人把一條魚插在樹枝上,頭上還戴著政治家的禮帽。

哈丁警長盯著政治家的帽子,心中已經有了答案。

費利斯帶走了政治家。

原來費利斯早就盯上了哈丁警長,他一直在跟蹤哈丁,費利斯渴望哈丁的鮮血,哈丁的氣味縈繞在灌木叢和棚屋裡,與之相隨的還有另一種氣味,像是狐狸尿和篝火的味道,跟蹤起來易如反掌。

在荒蕪盛放之時,費利斯的同伴們突然沉寂下來,腐爛迷霧讓他們一時不知該作何反應。而費利斯看到止步不前的同伴,沒有過多停留。獨自踏過升起的灰燼,穿過四散開來的迷霧。原始約盟成員們引以為傲的能力——輕而易舉捕捉風中的各種氣味,因荒蕪的到來變得毫無作用。

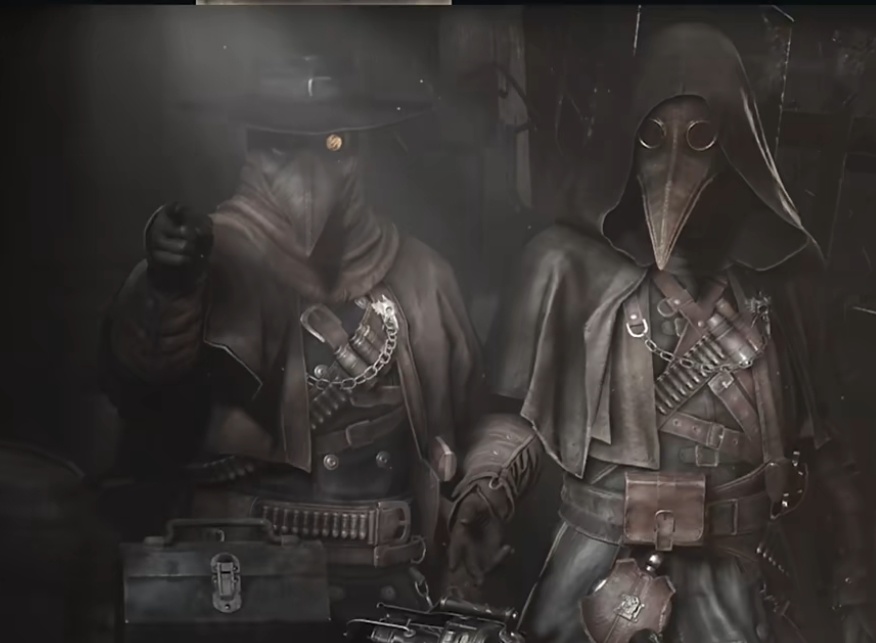

中間的獵人是雀鱔,不是費利斯

“在沒有風願意前來的時候,我成為了吹走這一切的風。”

在成員們迷茫之際,費利斯毅然決然的踏上了對抗荒蕪的道路。

他的確做到了,費利斯找到了荒蕪的巢穴,與灰燼展開了搏鬥。據費利斯口述,那與其說是戰鬥,倒不如說是一場幻象。

他返回時,孤嗥找上了他。

孤嗥對費利斯說:“警長爬到了獵人當中的最頂層。他搶在我們之前去到了腐頜巨鱷所在的地方,並一口咬定是自己最先發現她的。他讓各大約盟的人去跟火焰和荒蕪的盛怒較量,自己卻袖手旁觀。現在他已經準備好要插手這場戰局了,而且他很強。”

“我們絕不會被牛仔所馴服。”費利斯回應道。

孤嗥說死亡約盟的人對此卻表現得毫不在意。

費利斯將孤嗥隨身攜帶的一小瓶灰燼奪了過來,倒在樹樁上的蛞蝓身上,蟲皮發出嘶嘶的聲響,冒起了氣泡,嘴裡說道:“這裡沒有律法,只有自然。只有飢餓。荒蕪讓我看到了無法解釋的東西。如今我眼中所見的世界已經不一樣了。我能感覺到腐化正在向著河口之外蔓延。”

隨後他繼續說道:“就讓我們看看哈丁到底有多麼飢渴吧,看看他為了填飽肚子都能做到什麼地步。”

於是費利斯、孤嗥二人跟隨上了哈丁警長和政治家的腳步。

哈丁警長知道事情的嚴峻性,他本可以直接上報說政治家在獵殺期間喪生了,但他並沒有這麼做。他認為眼前正是律法約盟證明自己的機會。哈丁警長下定決心,要帶領律法約盟的人證明自己的價值,向世人展示自己 的領導力。這將是一部新律法的開端,必須要勇鋼鐵和火藥去檢驗真理,哈丁要證明,秩序將會從他們的權威中誕生。

至此律法約盟與原始約盟正式開戰,哈丁警長帶領手下立即展開了行動,對原始約盟的成員進行圍捕,並且嚴刑逼供。

與此同時,死亡盟約索菲亞等人找上了哈丁。

在此之前,索菲亞並沒有打算找哈丁警長,因為曾經哈丁警長也抓捕過她,但沒有抓到。由於蟲齧受死亡之神的夢境影響,整個人陷入喪失理智的精神狀態,他用泥巴雕塑出腦海中想象的景象,但在索菲亞看來,只有喪失理智的心靈才會構想出這種風景。

白骨匠人勸說蟲齧該出來了。

但蟲齧依舊在訴說著死者之地,他表現得十分痛苦。

“我所挖掘過的每一座墳墓都成了白費力氣。”他說。在他這些作品中央,矗立著一個高高的粘土鳥巢。他把一塊懷錶放在了上面。

一番等待過後,突然間,豎井開始顫抖。一座祭壇破土而出,一根根脊骨將蟲齧那用泥巴捏成的懷錶曆法連根拔起。蟲齧蜷縮在祭壇腳下,仰望著它,彷彿眼前的場景已經見過了無數遍。

“你們永遠無法抹去你們眼中所見的山丘。”他說。

索菲亞拿起袖珍手槍,將一發硬幣子彈射進祭壇,祭壇快要爆炸時,白骨匠人拖走了蟲齧。

在死者世界度過的時光讓蟲齧的記憶著了魔。他有時會以為自己中槍了,一邊回想著往日的傷口,一邊尖聲慘叫。有時又以為自己剛出生,忘了自己叫什麼名字,以為白骨匠人是他的母親。現在他又開始把他的瘋狂傳染給其他人。

為了尋求幫助,索菲亞等人找到了他們的新親族——“憂思”和“乖戾”,兩隻烏鴉。

乖戾表示蟲齧體內確實有死者之地的迴響,憂思和乖戾利用一種儀式看到了更多隱晦的東西,那幾個靈魂都受盡詛咒的溺死者。

儀式結束,乖戾對索菲亞說:“這些祭壇跟那些溺死者緊密相連,他們棲居在一個恰如他們靈魂一樣殘破、一樣浸泡在水裡的地方——造船廠。”

得到信息的索菲亞眾人找到了溺死者,當時溺死者們正在放逐一個變異刺客。

跟他們一起的,還有一個新的獵巫人——破咒人。他將自己的面孔藏在 帽子底下,潦草地記錄著溺死的耗子的喃喃低語。

“讓死葬之地保持緊閉是我們所揹負的職責。”溺死的耗子表示道。

“當我們呼吸時,泥漿會劇烈翻騰。當我們沉睡時,我們的眼睛裡會充滿枯萎。這正是我們的生命封印了死者之地。”

蟲齧詢問道既然已經摧毀了土丘,為什麼那些祭壇又回來了。

十三副手解釋道,它們就像死人屍體裡飛出蒼蠅一個道理,總會想盡辦法朝求他地方蔓延。

溺死的小子又說:“我們還是能聽到林奇的聲音,聽到她一邊做事一邊歌唱。”

破咒人說林奇已經拋棄了自己的人格,成為一種我們無法理解的存在。如今她只會存在於有腐化存在的地方,破咒人早已聽說過林奇的所作所為,他從溺死者們那裡瞭解到了她的做事手段。

最後,破咒人說,女巫們想要品嚐睡夢外的黑暗,並且不惜變為怪物。

索菲亞向露露寫信說道:林奇已加入死亡之神的行列,一同摸索著我們的靈魂。如果不阻止這一切,你就要失去我了。(在露露的人物介紹中寫到,她偏愛女性,所以這裡索菲亞是露露的戀人也就不奇怪了。)

於是,索菲亞找到了哈丁警長,希望他可以幫助他們。

索菲亞找到哈丁時,哈丁正在和律法約盟的人審訊原始約盟的三個成員,哈丁想要從他們口中問出費利斯和政治家的事,但是他們卻都閉口不答。無奈哈丁警長只得將他們扔到河裡喂腐頜巨鱷。

白骨匠人怒斥說他太殘忍了,根本不合乎律法,哈丁警長回應說道,他們可是一群卑鄙無恥的綁架犯。

索菲亞問哈丁:”你知道是什麼讓我i們成為獵人的嗎?“

哈丁說:“當然,是跟蹤獵物、讓自己不出聲的本事,但你們好像並沒有閉嘴的打算。”

蟲齧不甘示弱:“是接種。流淌在我們所有人血液裡的那種混合針劑,賦予我們黑暗視域的針劑。你知道那東西是誰造的嗎?”

哈丁認為這就像手中的槍一樣,既然都一樣,那就無所謂是誰造的,只要在意它能不能往自己想打的地方打出個血洞來。

蟲齧繼續說:“光是芬奇的血就強大到足以開啟死者之地的地步。而林奇的所有構想都流淌在我們的血管裡,你覺得她會對我們做出什麼來?”

這句話讓警長愣了一下,不過他隨即表示,如果想要談合作,想要答案和幫助,就幫他一起把政治家找回來,屆時哈丁會聯繫那些發放賞金的人,世界上的所有秘密都掌握在他們手中。

此時的政治家已經被蜈蚣綁走,帶到了費利斯和孤嗥的面前。

頭上套著的破麻袋和政治家的上等衣服產生了強烈的對比。

政治家嘴裡大罵著費利斯,他說自己會記住沼澤裡的每一張面孔,他的人會像獵孤犬一樣追捕費利斯他們,把他們的臉踩進爛泥裡。

費利斯還向政治家介紹了蜈蚣,蜈蚣原本是瘋癲者約盟的信眾,在律法約盟的一場屠殺中,瘋癲者邪教徒只剩下了蜈蚣一人活著,於是費利斯和孤嗥帶走了她,並且讓蜈蚣成為了原始約盟的成員。蜈蚣擅長製作毒素,將毒素灌進子彈,供其他成員使用。

政治家對這些話並不感興趣,但費利斯想讓他知道的是,他只是誘餌,而並非威脅。費利斯打算讓政治家坐火車回去,給其他人一個警告,讓他們不再插手此地。

於是原始約盟的人帶著政治家來到火車站,為首幾人分別是費利斯、孤嗥、蜈蚣和鐵狼。

就在他們談話之際,樹木後噼裡啪啦響起了槍聲,一顆子彈打中了鐵狼的腿,其餘人迅速反擊,孤嗥用左輪手槍同樣打中了一名白衣人的膝蓋骨,蜈蚣擲出一根投矛,結結實實的扎穿了一個目標的喉嚨。費利斯打爆了一個油桶,趁著煙霧瀰漫,迅速向後撤去尋找掩體。

“出來吧!費利斯!”槍聲過後,響起了哈丁的喊聲。

費利斯偷偷向外看去,只見遍體鱗傷的政治家用槍指著蜈蚣,周圍是三個死去的獵人。

政治家身旁還站著一個熟悉的身影——鐵狼,政治家用金錢收買了鐵狼,鐵狼向哈丁暴露了費利斯的行蹤,這才導致律法約盟的人提前埋伏在了火車站。

不止有律法約盟的人,蟲齧也位列其中,死亡約盟也加入了這場戰鬥。

哈丁向費利斯喊話道:“外面還有更深的邪惡,看看這火車吧,困擾我們這裡的問題已經蔓延到了其他地方。我們妥協吧,我想死於衰老,而不是毒素和怪物。”

費利斯聲稱哈丁所謂的妥協意味著要向他卑躬屈膝。

哈丁繼續喊道:“讓我們去追究獵人們的責任吧,不能再有更多瘋癲者,不能再有人淪陷於雕塑者之手了。”

瘋癲者約盟cg

“看看你手上的人質吧,唯一拯救她的是保持野性的自由,依從本能的自由。”費利斯說道蜈蚣的再生就是原始約盟賜予她對野性和自由的向所往帶來的結果。

哈丁用手碰了碰他的警徽:“獵人並不能凌駕於律法之上。”

“大自然才是律法。”

在此刻,自然與法律進行了激烈的碰撞。

費利斯提議要休戰,他緩緩站起身,以表誠心。

就在這時,一個姍姍來遲的獵人不知曉眼前發生的事,他從樹林出來立馬開了一槍,甚至可能都不是故意的,其他人當即開槍反擊,就這樣談判無奈被終止。費利斯趁亂跑到了火車那裡,孤嗥向發動機中添加了一些煤,一把將費利斯拉了上來。他們搭乘火車離開了此地。

一段時間過後,哈丁警長向資助者致信:要推行新的律法,就必須要犧牲掉舊的律法。不過請記住,這場“休戰”並不會持續太久。等到協定失效之時,我不會需要向這次一樣整整一火車的火力補給來幫我控制住局面。

“我需要的將是一支軍隊。”

他繼續寫到:我們的確是在這裡消滅害蟲。但他們和我們呼吸著一樣的空氣,而有時你很那看清自己到底站在哪一邊。所以這次有些人被放走了。你們知道跟一頭皮膚上滲著毒斑的離群瘋獅握手言和,逼自己忍氣吞聲,背叛自己曾經誓死捍衛的法律,會讓一位警長變成什麼樣子嗎?我也不知道。

故事的最後,是索菲亞寫給露露的一封信,但她選擇暫時將信留在自己手中。

空白火車時刻表上的墨跡

這封信我是不會交給你的。我會暫時把它帶在自己身上。如果對象不是你,我的話語將毫無意義,因此我必須要像這樣把它們寫下來。

你在車廂裡安睡著,窗外的沙漠一閃而過。我們的手相觸時是冰冷的。那是離開一個地方時才有的冰冷。從沒有哪句告別是溫暖的,哪怕向我們告別的是那片汙穢不堪的沼澤地。河口將永遠蒸騰著遺憾,嚐起來如同火藥的滋味。我想,我應該會想念它吧。

你我都散發著死者之地的枯潮與腐爛的味道。跟溺死者們合作而留下的氣味在我們身上揮之不去。但河口的重擔就暫時交給他們了。他們是我們所能找到的唯一能守護河口的人,但他們很合適。這是他們應得的。

一隻動物在幹鹽湖底穿行,一群禿鷲圍著它盤旋不去。它在跟蹤一輛馬戲團大篷車的行跡。

沙漠中的死亡是乾燥而絕望的。那裡的死亡之神毫無激情。他的吻是仙人掌和水泡。他散發著熱量與微光,瘦削得就像遠方黃沙與藍天交接處的一條蛇。跟我做過交易的那位死亡之神則不同。他體型巨大,是一具腐爛不堪的骷髏,用困在樹裡的人們那銼刀般刺耳的喉嚨發出著潺潺的聲響。他是一種潛伏在洪潮和墓地裡的東西。那才是路易斯安那州的死亡之神。

我不知道再往西走,死亡之神會是什麼樣子,但我聽到過一些傳言。夕陽塗染著峽谷,讓岩石流淌著鮮血。空氣很稀薄,令人難以呼吸。那裡有著被沼澤地所忘卻的野性,萬物生機盎然。

在群山的另一邊,死亡將會以新的面貌出現。它的影子將會是背靠著背的你我的枯骨,以及無數等待著放聲歌唱的槍管。

以上就是對本次活動劇情的整理,製作不易,還望多多支持。

PS:如果覺得還行的話也會考慮將之前的活動劇情也整理出來。