我想說的是,這樣的過程——讓我們能去思考自己想要什麼、傾聽別人想要什麼,然後一起改變世界的規則,讓它‘為人服務’——在今天的生活裡,已經太過太過稀缺了。即使這只是一場遊戲,也值得我們好好珍重。

說到桌遊,最簡單的定義或許是“能在桌上玩的遊戲”。它在當代青年的生活中似乎是一種“隨風潛入夜”的狀態:如果問人們玩不玩桌遊,大家或許要思考一會兒。但要說起說起狼人殺、UNO甚至麻將,很少有人會完全沒有遊玩它們的經驗。所以,“桌遊玩家”似乎早已不能算作多小眾的身份。本文希望與大家一起思考的是:在“玩”之外,桌遊能否給我們帶來更多東西?

幾年前,我開始接觸一類叫做“TRPG(Tabletop Role-Playing Game)”的桌遊,也就是“桌上角色扮演”,更廣為人知的名字叫“跑團”。它有兩個非常有意思的特點:首先,它號稱擁有“超高的自由度”。玩家扮演著自己創造出來的角色,可以做出幾乎任何自己想做的行動。例如,你扮演一間教室裡的學生,你可以乖乖聽課,也可以偷偷玩手機,甚至站到課桌上面咬打火機。當然,這些行動的後果是什麼,就另說了。

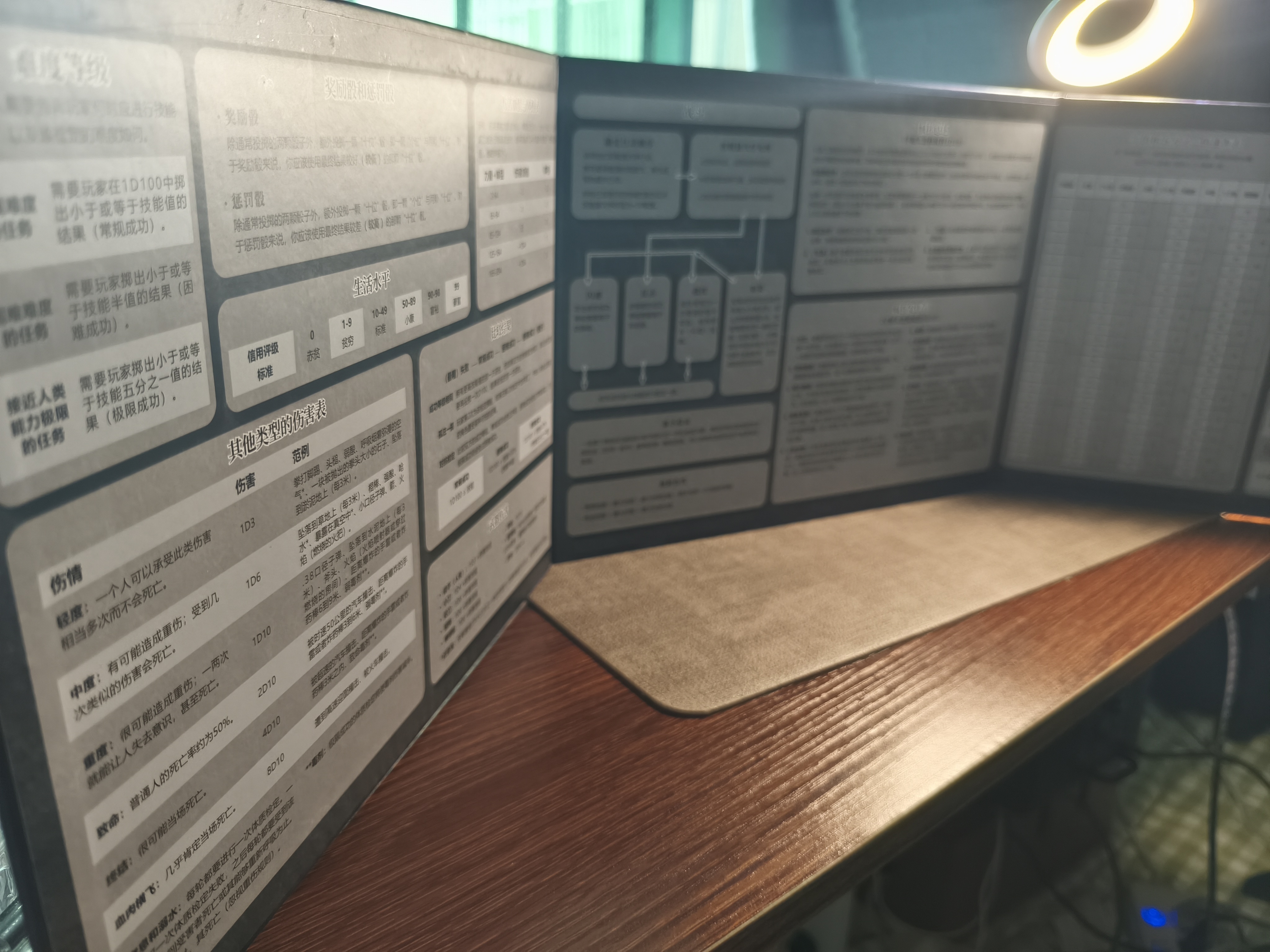

但同時,它的一個特點是高度複雜、完備的規則。其中一套規則《克蘇魯的呼喚(第七版)》擁有接近四百頁的說明書(約45萬字),涵蓋了戰鬥、社交、追逐等等各類情況的說明和案例。與此同時,每場遊戲都需要一個“劇本”,主持人會根據劇本向玩家描述不同的場景、人物和事件等等。

一份“守密人帷幕”,用於規則速查

於是,這會帶來一個直覺性的問題:如果玩家真的這麼自由,這些複雜的規則和預先做好的設置,難道不會被隨時突破嗎?或者反過來問,一個高度複雜完備的規則系統,是怎麼容納下玩家的“自由行動”的?

在富有張力的跑團遊戲中,我收穫了很多有趣的體驗,一直希望去整理這些東西。恰巧最近在進行社會理論的學習,瞭解到許多社會學家都在圍繞一組經典的概念做討論:“系統(System)”與“行動者(Actor/Agent)”。以最簡單的方式理解它們:系統是一組相互關聯的元素,有一些基本特性,比如它能維持自己的邊界、會分化出子系統等等(典型的例子如生物體系統、經濟系統等等);而行動者就是能主動的做點什麼事的主體,並且能夠反思自己的行動。

那麼,如果我們將遊戲參與者視為行動者,同時將背後的規則視為系統,桌遊就能提供一個微觀的情景,來探索行動者和系統的關係(注1)——這恰恰是許多社會理論的重要問題。而前文跑團中自由度與規則的張力,似乎非常適合被納入這個框架。

注1:此處對“系統/行動者”的定義非常簡略,限於篇幅,我們只做最基本的規定,歡迎大家補充和進一步探討。讀者也可以先把這兩者替換成經驗概念:“遊戲參與者”和“規則”。對此更細緻的說明在第一小節的結尾。

本文的結構是這樣:第一小節

會介紹“跑團”的基本形式,以及它如何體現行動者/系統的張力;第二和第三小節,我們開始檢驗系統與行動者在這個場景中的關係——一方面,自由或許是一種幻覺,行動者無法離開系統。但另一方面,系統也高度地被行動者所塑造;在第四小節,我們會嘗試找到系統/行動者的糾纏背後,到底是依靠什麼機制來推動的——這個機制被稱為“價值協商”;最後,我希望討論這篇文章的意義。思考桌遊並不是吃飽了沒事幹——不論在理解理論的方面,還是日常生活的實踐方面,本文的討論都希望帶來一些啟發。

一、什麼是跑團

跑團是桌面角色扮演遊戲(TRPG)的簡稱之一。據稱,最早的TRPG是1974年的《龍與地下城(Dungeons & Dragons,D&D)》,幾名冒險者結伴在西方奇幻世界觀下的故事中進行冒險,你可以在很多西方文化作品中,看到人們遊玩D&D的場景。當然,TRPG的世界觀遠不止西幻,筆者接觸較多的《克蘇魯的呼喚(Call of Cthulhu, COC)》就從美國作家洛夫克拉夫特的驚悚小說中發展出來,玩家們會在現代/近代世界中經歷冒險,接觸超自然力量帶來的怪異事件。

電影《龍與地下城:俠盜榮耀》中的冒險者小隊

關於跑團的基本規則,我們可以一起想象一個場景:在一張長桌周圍,圍坐著幾名玩家(通常為2-6人),桌子的一端是主持人。玩家的手上拿著自己的角色卡:裡面記載了角色的基本信息,包括人口學信息、生平故事、隨身物品和屬性。這些內容都是在遊戲開始前,由玩家和主持人協商共創出來的(以玩家為主)。

而另一邊,主持人的手上有著兩份東西。一份是前面提過的規則書,它會指導主持人判斷和詮釋玩家的行動結果。另一份是劇本,內容是玩家等會兒要經歷的故事裡,有哪些場景和人物,以及可能的劇情走向/結局。玩家不能看劇本,只能由主持人向玩家提供信息。

最後,桌子中間有一堆各種各樣的骰子,用來給遊戲提供隨機性。

現在遊戲開始,我們可以這樣概括跑團的基本規則:主持人提供描述→玩家提出行動→按規則判斷行動的結果。以下是一個簡要的模擬:

主持人:來到古堡裡面,你們的面前橫亙著一道鐵門,背後隱約能看到背後一條漆黑的走廊,傳來刺鼻的氣味。 玩家A:我要拿出包裡的撬鎖工具,嘗試把鐵門打開。 主持人:(看看人物卡)你的“撬鎖”屬性是65,請你投一個範圍在0-100的骰子。如果結果≤65,你的行動成功,反之失敗。 (玩家A投骰子,結果是70) 主持人:或許因為你太過疲憊,工具卡進鎖芯時,你的手一抖,工具從鎖芯裡掉了出來,碎成了兩半。

需要指出,對於玩家能提出什麼行動,遊戲沒有做任何明確規定。在上文的情景中,玩家可以撬鎖,也可以嘗試用工具撬開門,或者去其他地方探索。而面對五花八門的行動,主持人則要找到對應的屬性/規則,發起對行動結果的判定。

跑團節目《Critical Role》,畫面左上角是主持人,右側為玩家

我們在這裡強調兩件事。第一,在後面討論系統的時候,會同時包含“規則書”和“劇本”。規則書和劇本都是一套完整的符號體系、都對玩家的行動提供了背景與限制。它們彼此配合幫助遊戲進行下去,又有不同的分工,可以被視為大系統下面的兩個子系統。如果仔細考察,它們之間一定有很多區別,但本文不在此展開。

第二點,跑團中的行動者同時包括玩家和主持人。玩家可以提出各種行動,主持人也可以選擇規則、詮釋結果。這樣一來,主持人會是規則和劇本的“守門人”,“犯規但是沒人發現”的情況,似乎更難出現;但同時,主持人自己也是行動者,這有沒有可能強化規則的主觀性呢?因此,系統/行動者議題在跑團中的重要性非常高,也很適合拿來討論。

二、假裝我們很自由

本節會討論這樣一個核心命題:自由度是一種幻覺。跑團中的行動者看似自由,實際上無法脫離系統的限制。這似乎顯而易見,畢竟行動都需要投骰子判定結果不是嗎?但我想說的不止於此,因為就連“自由提出行動”這一點,都不能是完全自由的。

在實際遊戲中,跑團會帶來一種在其他桌遊中相對少見的體驗——迷茫。我想玩家或多或少經歷過這樣的時刻:主持人問你想要做什麼,你明知道自己什麼都可以做,但就是說不出來到底要幹嘛!有些玩家會責怪自己“想象力不夠豐富”,但或許關鍵並不在此。這裡的問題在於,系統沒有充分地介入行動,當玩家面臨太多複雜性的時候,行動會完全失效。

來看一個例子:玩家們進入了一個抽血實驗室,我作為主持人向玩家描述了建築的基本結構:這是一座兩層的小樓,進入一樓後是接待大廳,大廳靠近大門的一邊有衛生間,另一邊是接待員辦公室。穿過辦公室,後面是一條長長的走廊,可以進入抽血區域。

在探索過程中,玩家遇到了各種事情:大廳的窗外出現了一個監視建築的男人、有人通過一個小門從抽血區離開了建築、建築背面的通風口似乎被撬開了......而整個過程中,玩家在不停地確認每個地方的相對位置,並且在草稿紙上畫地圖。事後覆盤時,其中一個玩家說,ta非常需要主持人提供一張建築地圖,否則會感覺“很迷茫”。

美劇《怪奇物語》中的跑團場景,可見桌上的地圖

我一開始覺得奇怪。在我的角度,不提供地圖是一種增進自由度的選擇——這棟建築為什麼一定要遵循某個特定的結構呢?我們不去追問具體的結構,玩家才能自由地做出很多行動,比如從一個區域快速到達另一個區域,或者找到進入某個區域的小通道。可以隨時根據玩家想要什麼來修改地形(只要不相互矛盾),這難道不好嗎?

但實際上,玩家的“自由行動”並不是憑空生成的,他們需要在高度複雜的情景中找到線索。面對事件,玩家需要計算出自己的應對策略,而地理空間是非常重要的線索。在做一道數學題的時候,如果連計算符號的意思都不確定,人們能怎麼計算?一場好的跑團體驗,恰恰是由大量“有限選擇”構成的。現在,我們邀請讀者當一回玩家,對比以下幾個描述,想想看你可以“自由提出”怎樣的行動。

描述1:你是一名記者,來調查一個小山村的人口失蹤案件。現在你入住了村裡的接待所,請問你要做什麼? 描述2:你是一名記者,來調查一個小山村的人口失蹤案件。入住了村裡的接待所後,往外俯瞰村落:一條蜿蜒的石板路延伸到小村的中心廣場,幾名老人坐在那裡納涼;廣場的東側有一個相對嶄新方正的建築,隱約有一塊紅色牌子掛在上面,或許是村裡的行政機構;視野越過中心廣場,你能看到一座尖頂的老式建築,有煙霧從中庭升起。請問你要做什麼? 描述3:你是一名記者,來調查一個小山村的人口失蹤案件。你在村裡的招待所辦好了入住。在大廳,一個灰頭土臉的孩子上來就抓著你的衣角,問你要不要買糖吃,你發現他的手腕上有些淤青;旁邊是一位略顯尷尬的老人,似乎是村長,上來打算把你和孩子拉開;另一邊,招待所的服務員則冷冷地看著這一切。請問你要做什麼?

在很多糟糕的跑團體驗中,玩家會大量面臨描述1的情況——寬鬆而含糊地“提供自由”。而描述2和3則從不同的角度,給玩家提供了幾個行動方向的指引。你可以說,如果面臨第一種描述,玩家可以自己問出來村莊的佈局、或者招待所裡有哪些人。或許確實如此,但在過於繁瑣的溝通和確認中,玩家的精力早被消耗乾淨了。

德國社會學家盧曼(Niklas Luhmann)認為,系統的核心作用是“化約複雜性”——我們時刻面臨無窮的偶然和可能性,而系統或者制度的存在,就是在無窮的可能性中,幫助人們“減輕負擔”。儘管盧曼理論中的行動者沒那麼重要,但這裡對系統的理解還是很有價值的。

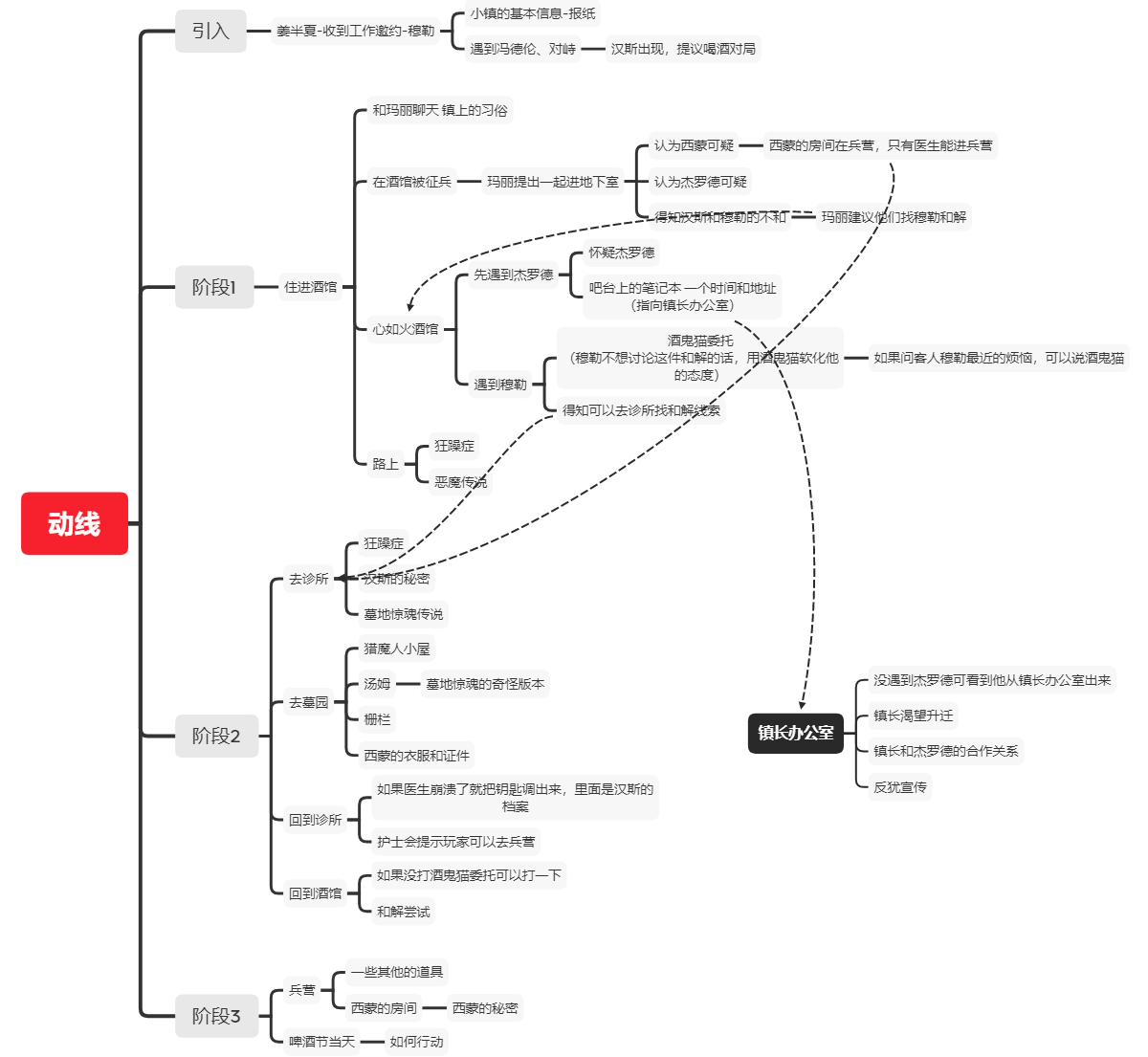

筆者擔任主持人時繪製的“玩家動線圖”,以預測場景銜接。幾個箭頭意味著,我需要確保玩家接收到某些引導,牽引他們走向下一個地點。

在做主持人的過程中,我反覆感受到——減少玩家面對的複雜性,恰恰更能激發出他們的行動。

在有限的選擇、有限的動機之中,玩家更容易創造性地運用某些手段達到目的。比如在場景3中,玩家如果想製造單獨和孩子對話的機會,可以怎麼利用每一個NPC?又能採用哪些社交手段?他們可以給出非常多驚喜。

這也是對引言部分問題的初步回答——為什麼遊戲在擁有複雜的判定與情節系統的前提下,還敢於讓玩家大膽“自由行動”?這是因為在跑團中,大的劇情走向、玩家的行動方向是可以被預測和引導出來的。強引導在跑團中並不少見,甚至非常必要(大多數劇本中都有類似的設計,例如玩家在一個地方獲得了一串密碼,讓他們去往下一個場景)。真正發揮“自由度”的地方,只是其中的某些細節。

三、假裝我們守規則

上一小節的討論好像在說:只要玩家完全在系統的引導下行動,遊戲就可以順利進行了。可真的是這樣嗎?別忘了,在微觀層面上,行動的內容和結果仍然是複雜的——我們有玩家的奇思妙想,更別提骰子帶來的隨機性。僅僅是提前設定好的引導,就足夠消解掉這些行動的複雜性嗎?系統的力量真的那麼牢不可破嗎?

在這一小節,我們會呈現:行動者可以創造性地詮釋系統,在一定範圍內“調整規則”,來實現自己的目的。

來看一條規則:玩家提出行動後,需要投骰子判斷結果,這一過程也被稱為“檢定(Check)”。這已經是一條基礎到不能再基礎的規則了,但容易被忽視的一點是:究竟要在什麼時候做檢定,其實是有很大可操作性的。

故事裡,每時每刻都有無數的行動發生,檢定也可以隨時進行。當玩家嘗試從A點走到B點,針對ta走路的速度、期間是否注意到了障礙物、鞋子會不會出問題、有沒有怪物忽然從轉角衝出來打斷ta......我們可以發散出無數種可能。因此,啟動檢定的內容和時機就需要玩家或主持人主動做決定,來實現自己的目的。

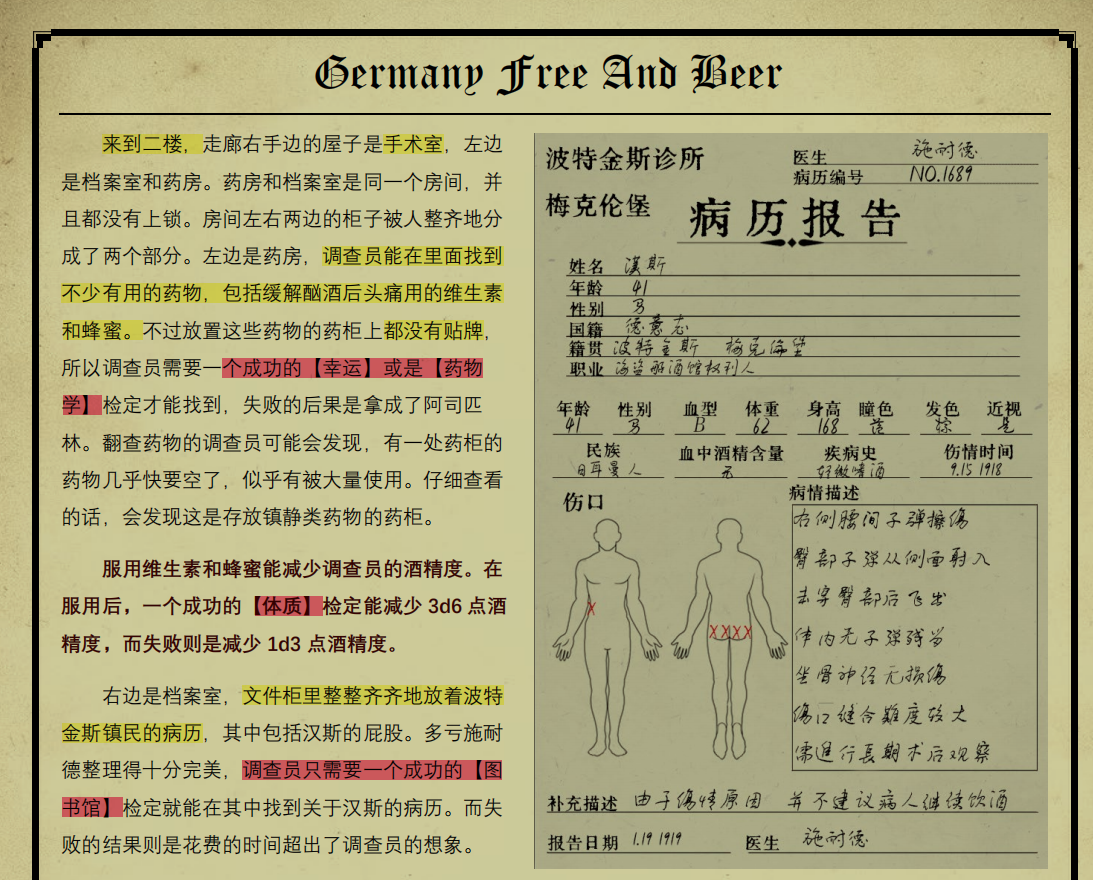

大部分劇本對檢定的內容和時機,只會做非常基礎的提示 (來源:Gnk《德意志,自由和啤酒》)

對主持人來說,當一個玩家提出非常不可思議、很可能破壞整個故事的行動時(比如殺死重要的NPC),檢定是一個製造困難的手段;而當玩家陷入絕境、或者行動非常拖沓的時候,主持人可以偷偷減少檢定的難度或者數量,來調整遊戲節奏。在這裡,規則是一種語言,客觀/堅固的外衣下,其實是主持人想對玩家傳遞的信息(比如“別作死了!”)(注2)。

注2:除了檢定時機可以被詮釋,就連結果也可以。當戰鬥中,奄奄一息的玩家拼盡全力地拿刀刺向怪物,但檢定失敗了,怪物閃躲了過去。但主持人補充:“你的刀刃牢牢扎進了背後的木桶,一陣酒精的氣味充滿了整個地下室。”或許轉機可以在此出現?

同樣,玩家也可以主動提出做檢定。一個常見的情況是,玩家進入了一個地方,想不出要做什麼了,ta往往會提出:“我想做一次偵查檢定,看看有什麼值得注意的地方”,這句話其實在說:“真不知道咋辦了,給我點線索吧!”無論成不成功,主持人都應該注意到這一點。

不論在規則書還是劇本中,我們都能看到大量的能動空間:當玩家執意要探索一間原本設定為空房間的地方,關鍵線索的位置能不能變化?當玩家把一個原本無關緊要的NPC納入了隊伍,這個角色能不能發展出更豐富的設定?這些時刻往往是有痕跡的,玩家經常調笑說“主持人又在編了!”,但這恰恰標誌著系統能夠有效地對行動者做出回應,只有這樣,玩家才能“同意”投入自己的精力、創意與情感。

四、跑團到底圖個啥

回顧前兩個小節的內容,我們說行動者的行動離不開系統,而系統也需要隨時根據行動者來調整自己。這很容易聯繫到英國社會學者吉登斯(Anthony Giddens)“結構二重性”這樣的概念——主體和結構是交織在一起、互相形塑的。但如果只是停留在這裡,會讓我們迴避掉一些關鍵問題。

在前兩個小節中,系統給出引導是為了玩家“能玩下去”,而主持人和玩家修改規則,也意在維持遊戲的進行——但在這樣的視角下,系統是完全壓倒行動者的!難道玩家和主持人費盡心思的投入,只是為了“讓遊戲進行下去”嗎?這是一種過分功能論的論調——系統為了維繫自身而存在(跑團是為了跑團),行動者只是系統自我調節中play的一環。

可這和我們的經驗是完全不符的。我們要繼續追問:系統為什麼要運行、行動者又為什麼要行動?換句話說,大家費盡心思地玩跑團,到底圖啥?

美劇《生活大爆炸》中的跑團場景

在此,我們會觸及到遊戲研究領域的經典問題,玩家的需求是什麼?但本文不會給出複雜的類型化理論,把各種各樣的需求分門別類。我希望指出的是——跑團本質上是一種價值協商的過程,行動者有各自追求的價值,他們希望在故事中呈現、實現這些價值,而遊戲系統是不同價值被協商、實踐的舞臺。

正如前文所說,系統給行動“化約複雜性”,同樣給行動提供價值的底色。在社會生活中,我們每個人都在各式各樣的系統中生活,正是這些系統形塑著我們的價值需要——追求樸素的正義感、發現真相的快感,或者操弄人心的樂趣(注3)。這是行動者能動性的重要來源。

注3:我們根據系統的概念引出價值。作為行動的指導,價值可以被視為系統的一種結果。但讀者也可以定義價值的來源,比如,行動者能不能主動選擇價值?這樣就在更大的視野下去討論行動者/系統的關係。但這超出了本文的討論範圍。

我們可以由此審視跑團前後的兩個重要過程:創建角色與事後覆盤,價值協商的特性在其中得到非常充分的展現。

在角色的創建中,玩家會不斷和主持人、和其它玩家確認,討論自己的設定“是否可行”。比如,在一個現代偵探劇本中,我能不能扮演一個身高兩米、能夠瞬移的超能力者?我能不能是一個有著兩千名僱傭兵的軍隊頭子?如果這個設定威脅到了其它玩家的價值追求(你都這樣了,我還怎麼探案?),一定會被要求修改。反過來,如果玩家非常仔細地設定自己的人際關係,試著把自己的背景故事和別的玩家聯繫起來,那麼這對所有人“享受扮演的樂趣”都是有幫助的,顯然會受到歡迎。

與此同時,主持人會不斷確認玩家希望獲得什麼樣的體驗(喜歡戰鬥?或者社交?),在技能點的分配這樣的地方提供建議。同時,劇本也往往會和玩家的故事結合起來,這會給玩家的體驗帶來很多增長。這個時候,系統就不是為了維繫它自己而做出調整,而是因為“人”而改變。

還有,你更可能考慮到自己調查員職業技能和其他玩家的重合度與配合度的問題。創建技能均衡的職業者們意味著在你的團隊中技能可以顧及方方面面。取決於不同的遊戲方式和基本劇本。你的守秘人可能會推薦一些特定職業來推動劇情。與小夥伴們討論你的看法,互相制衡地創建出最好的調查員團隊。畢竟,如果一個發生在南極的模組中所有調查員都是音樂家,那是在開什麼玩笑? 記住,無論你的調查員能力如何,最重要的是你如何“扮演”你的調查員。沒錯,這是最重要的,它會決定你整個遊戲樂趣。 ——來自Sandy Petersen等,《克蘇魯的呼喚第七版守密人規則書》

覆盤是另一個值得細品的環節。在經歷一場冒險後,玩家的結局有好有壞,但只要大家坐在一起回憶整個故事,很容易誕生出美好的記憶。在這個過程中,所有行動者會一起進行“價值評定”——誰做出了關鍵的行動(幸虧有你,不然我們真的活不過那個場景/你是怎麼想出來那個做法的!)、哪個角色讓人印象深刻......

在一場跑團中,劇本中的一個NPC被設定成了玩家的兒時同伴,但他們長大後分道揚鑣,最後以敵人的身份相見(非常老套)。實際上的遭遇戰很短促,兩人交鋒了幾句話就開打,NPC很快就不敵而死。但在遊戲後的覆盤裡,我(主持人)和玩家很仔細地回憶那場戰鬥、討論這兩個角色對彼此的意義——於是,戰鬥中的很多細節、臺詞被重新詮釋,賦予新的意義,這是跑團中一種非常重要的體驗。

在這樣的過程中,玩家們分享彼此的價值期待,同時給對方支持與肯定。一個複雜的、充滿變化的故事,正是不同價值期待交鋒的結果。主持人有時候也會分享自己做了什麼臨場反應,讓玩家看看自己“都幹了什麼好事”。展現行動者對系統的挑戰,自然也是在肯定他們的能動性。以這個視角重審前兩個小節中的種種現象,我們會得到非常不一樣的結論。

五、尾聲

我們在跑團的案例中,討論了系統與行動者如何相互交織。然後指出,推動這一切的並不只是系統的自我維持,還有行動者對價值的實踐與協商。最後,我希望簡單聊一下這篇文章的意義。

一個是比較普遍的層面:討論這個案例,對我們理解自己生活的世界什麼幫助?

- 首先是視角。就像我在初步瞭解“系統/行動者”的一些討論後,才能想到這樣去理解桌遊。我們能不能用類似的方式,去考察更多的日常現象,理解其它的系統/行動者觀念?本文的論證不一定對,但它或許能提供一些討論的視角。

- 在跑團裡,系統對行動者的“限制”並不是負面的。能不能說,一個理想的系統(制度/規則)不僅僅是限制行動,而是恰恰能夠激發行動!

- 在跑團裡,幫助我們突破系統壓倒性地位的,是行動者從其他地方(更大的系統環境)帶來的價值。因此,系統之間不是無法交互的,發揮行動者的能動性在其中非常重要!

- 我們對行動者的理解,不能是簡單的“對立於系統”。例如在跑團中,主持人似乎就是一個介於玩家和規則之間的行動者。它的居中協調作用非常關鍵。

- ......

此外,必須要指出的是——跑團確實是“特殊”的,它和其他很多桌遊都有區別。為什麼跑團不是狼人殺?不是劇本殺?我想,關鍵的地方就在於價值協商的空間。我們很難想象,在大富翁這樣的遊戲裡,玩家能和規則做什麼過多的互動(如果有,可能也是在長時間的規則演變層面上)。

遊戲是社會性的活動。如果你想要發揮自己的想象力,你大可以簡單地去讀本書。但是要注意!當一群人一起合作時,他們集體幻想的豐富和有趣程度是一個人所無法企及的。合作效應可以為所有參與者帶來一次極其有趣而又難忘的經歷。你們一起創造了一個故事,在這個故事中每個人都是主角。 ——來自Sandy Petersen等,《克蘇魯的呼喚第七版守密人規則書》

這提醒我們,大多數桌遊乃至遊戲中,對行動者的“價值追求”,都是比較固定的。大家必須圍繞某些核心體驗去做行動,而跑團在此角度上則開放得多(當然這不意味著它沒有核心體驗,或者系統塑造的特定價值,只是我們沒有討論)。無論是激烈的戰鬥、深刻的情感交互還是豐富的社交探索,都擁有“被協商”的空間。而且,這樣的體驗並不是行動者能從天上等著就掉下來的。大家需要真的去實踐、協商。

我想說的是,這樣的過程——讓我們能夠主動地去思考自己想要什麼、傾聽別人想要什麼,然後改變世界的規則,讓它“為人服務”——在今天的生活裡,已經太過太過稀缺了。即使這只是一場遊戲,也值得我們好好珍重。它會重新提醒我們:

我是一個能動者,我擁有自己的慾望、我擁有自己的夥伴,我也能夠嘗試讓世界變得更好一些。

聲明:本文後續也將發佈於我的社科公眾號“萊恩的掌紋”,如需轉載請後臺聯繫。另外,距離我在機核上一次投稿已經是四年前,期間一直希望有機會再在機核寫作,這次終於找到比較合適的題材。也希望後面能和朋友們有更多交流。謝謝大家的閱讀!