按

策展(Curation)是一個重要的動作,是作品進入藝術史敘事的試驗場,也是對於過去事物秩序美學價值的重估和再排序,不斷地重塑作品與作品、主題和當下之間關係的事件。遊戲是藝術,這樣的說辭常常以 MoMA 又收藏了某某遊戲作品為名而作為話題的結束,但恰恰這種收藏或進入美術館的行為是策展的思考和批判的起點。

在展覽空間中放置電子遊戲,這件事並不直接成立——隨之而來的問題是「為什麼要到美術館而不是自己家玩遊戲?」然後是公共現場性的必要,對於外部空間的佔據和使用、控制器的可達性、展期之間的電子遊戲的維護、跨越電子遊戲與藝術家方法的新媒體遊戲作品、當代藝術作品的策展敘事和眼光。正是在每一次電子遊戲進入高雅藝術的展覽被選擇和排布的方式在一次次觸及「電子遊戲之為藝術」定義的不斷變型和重寫。

前些天我爬梳了策展人 Hans Ulrich Obrist 所做的新遊戲展覽《Worldbuilding: gaming and art in the digital age》的所有展品,唯一意外的是他提及了 Anna Anthropy 的《電子遊戲 Zine 創作者的崛起》(Rise of the Videogame Zinesters)中的觀點,還有他說他玩了十個小時的《艾爾登法環》(Elden Ring)。大部分的作品選擇依舊是順著當代藝術家-遊戲的線索,基本上沒有跳出之前在《中國當代藝術場域中的電子遊戲》提及的部分,模組修改、引擎電影、少數有一些亮眼的年輕藝術家以強烈的視覺風格和題材來製作遊戲,並且發在了 itch 上,但依舊沒有跨出當代藝術的圈子來,而只是強化已有的新媒體藝術-遊戲的敘事。

展覽邀請的藝術家 Gabriel Massan 與蛇形畫廊的藝術科技團隊所製作的《Third World: The Bottom Dimension》有著酷炫的畫面和令人困惑的玩法,你可以在 Steam 上下載,在兩次閃退之後我放棄了繼續遊玩。

在關閉遊戲後,我選擇看看獨立遊戲研究者和創作者這一側的實踐,意外發現了先前我就有關注的寫作者 Emilie Reed 在 DiGRA 上的這篇策展回顧,她同樣致力於彌合實驗性電子遊戲和藝術家遊戲的隔閡,並且提供了過去電子遊戲策展從商業遊戲-藝術家遊戲這一矛盾到獨立遊戲出現後的新局面。

無論是從數字人文還是當代藝術實踐來說,落日間一直在「策展」,從翻譯到播客,這些所關注的事物構成了落日間的「展示」。對於實驗性遊戲和當代新媒體交互藝術的交界合流,或許我們應該利用落日間所在的獨特位置,更加主動地意識到展覽的政治性和敘事建構的意義,進行更多的「策展」實踐,也希望未來有機會與策展人或藝術家進行更多遊戲相關的策展合作。

葉梓濤

落日間

Emilie Reed

寫作者,研究員和策展人,目前居住在格拉斯哥。在阿爾伯泰大學獲得博士學位,專業背景包括藝術史、博物館學和創意寫作,業餘時間還喜歡嘗試使用小型遊戲工具。對科幻小說、電子遊戲背後被忽視的歷史和藝術實踐元素以及開發更具實驗性的寫作和評論方法很感興趣。個人網站為

https://emreed.net/

可在網站 https://emreed.net/Blank_Arcade2016 下載到本文提及的《空白街機》展覽的展冊。

翻譯:葉梓濤

原文鏈接:http://www.digra.org/digital-library/publications/exhibition-strategies-for-videogames-in-art-institutions-blank-arcade-2017/

Exhibition Strategies for Videogames in Art Institutions: Blank Arcade 藝術機構中的電子遊戲展覽策略:空白街機

儘管關於電子遊戲文化地位的爭論仍有爭議,但理論家 Bruce Altshuler 將當代展覽形式描述為進入藝術史的途徑,因此,電子遊戲展覽及其策展和展示選擇已經將電子遊戲帶入了藝術史的話語建構之中。研究過去的展覽以及反思當前的策展實踐,是形成電子遊戲跨學科歷史的重要研究領域。

在介紹了這一現象的歷史背景之後,我通過對 2016 年《空白街機》(The Blank Arcade)的案例研究,總結了我在遊戲策展方面的實踐工作,反思了展覽策略如何能夠將電子遊戲的全面和吸引人的視角納入藝術世界。通過回顧展覽組織過程和由此產生的觀眾反饋,我反思了當前策展過程的有效性,以及可能對未來將有所受益的問題。

關鍵詞

藝術遊戲、藝術史、策展、遊戲展

引言

1983 年,當華盛頓特區的科科倫美術館(Corcoran Gallery)在其舉辦的《藝術街機》(ARTcade)臨時展中歡迎街機進入其展廳時,該機構就已經對電子遊戲做出了一定的美學、歷史和價值的判斷。Bruce Altshuler 將臨時展(譯註:temporary exhibition,相對於常設展 permanent exhibition)這一當代藝術的主要傳播形式描述為進入藝術史的途徑。此外,新媒體學者兼策展人 Beryl Graham 也將新媒體展覽的功能描述為「試驗檯 'testbed'」,其成功與否決定了日後的收藏、保存和歷史化。30 多年來,電子遊戲展一直在各大機構以臨時展的方式呈現,最近的有倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館(V&A)、史密森尼美國藝術博物館(Smithsonian American Art Museum)和紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art in New York)。《電子遊戲的藝術》(The Art of Video Games) 和 《遊戲大師》(Game Masters)等大型展覽已在各國和各大洲之間巡迴展出。我的研究考察了這些展覽的歷史,它們通過策展選擇提出了哪些修辭性論點,以及這些論點如何將遊戲置於藝術界和更廣泛的文化之中。

這些年來出現了不同類型的展覽,其目標和標準也各不相同,有的是為了展示廣闊的歷史敘事,有的是為了關注電子遊戲中較細分的傾向或問題,有的是為了將電子遊戲作為設計對象進行評估,甚至有的是單個設計師專題展。新媒體藝術家以電子遊戲形式創作作品的歷史與這些較新的電子遊戲展覽通常被看作是區分開的,但在這些作品所遇到的美學選擇、觀念議題和制度性挑戰方面,可以進行許多富有成果的比較。

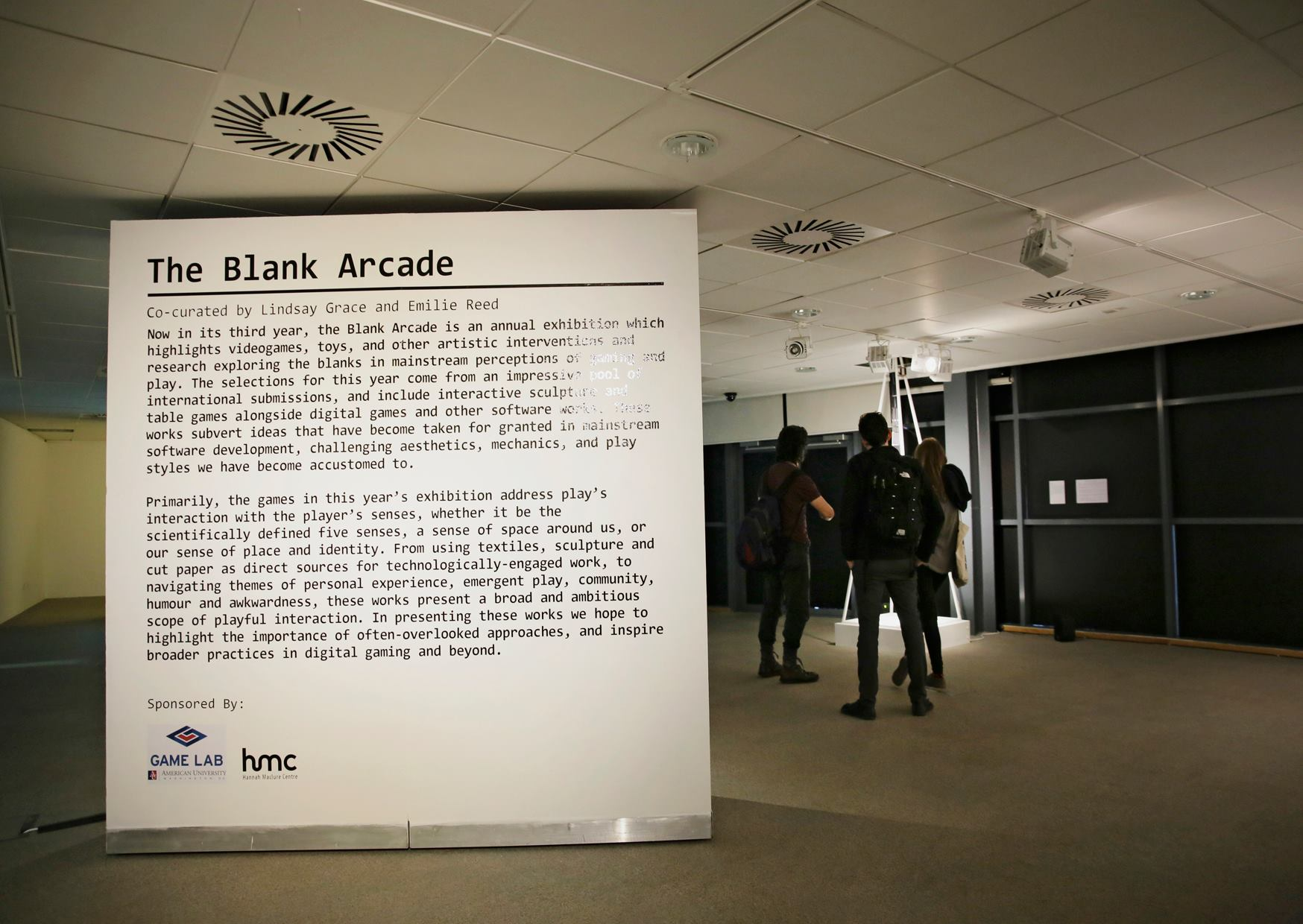

為了將我的研究付諸實踐,2016 年,我與《空白街機》的最初組織者林賽·格雷斯(Lindsay Grace)共同策劃了其第三次迭代。《空白街機》是一個電子遊戲展,在 2016 年 8 月的 DiGRA / FDG 聯合會議期間啟動,並在鄧迪阿伯泰大學的機構藝術畫廊漢娜·麥克盧爾中心(Hannah Maclure Centre,HMC)持續到 2016 年 10 月。展出的電子遊戲、軟件、藝術作品和其他形式的互動技術都是由展覽的聯合策展人從提交的作品中挑選出來的,並對其遊戲性、創新性以及如何擴展電子遊戲和遊玩的主流概念進行了專門評估。我對電子遊戲展覽歷史問題的現有知識為我的策展方法提供了參考,並影響了我對展覽本身所傳達信息的思考。

歷史背景

在美術館或畫廊中基於電子遊戲的作品的展覽涵蓋了各種製作和展示環境。儘管新媒體藝術在被機構接受方面有一段坎坷的歷史,且在許多方面這段歷史仍在繼續,但藝術家個人還是迫不及待地採用了新的可用的互動技術。與白南準(Nam June Paik)早期隨著便攜式攝像機的出現而涉足視頻領域類似,林恩·赫爾什曼(Lynn HIershman)也於 1979 年用激光唱片創作了最早的互動媒體裝置之一《洛娜》(Lorna)。

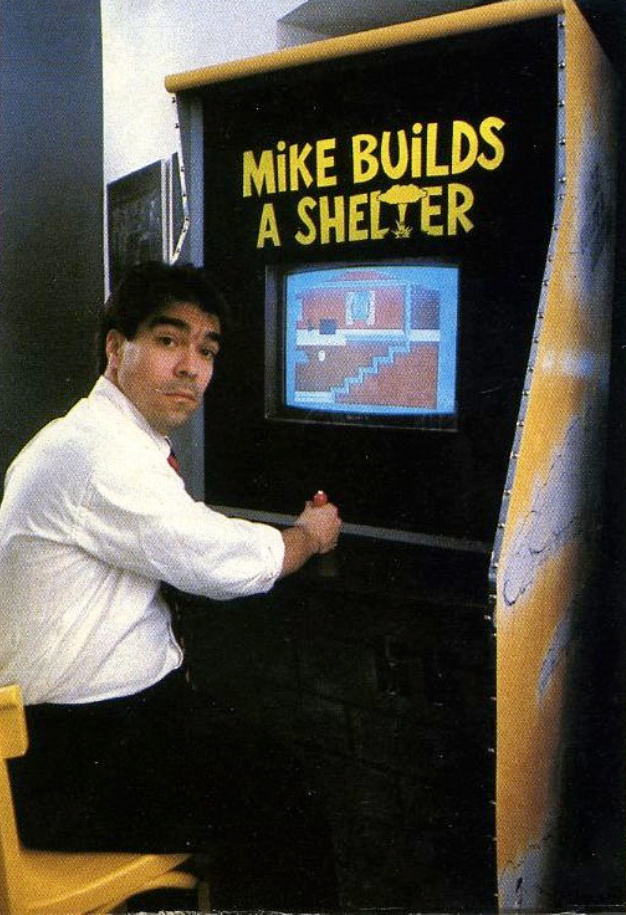

此後不久,1983 年,一部早期的互動新媒體藝術作品《Mike Builds a Shelter》,一款安裝在定製街機櫃中的自制遊戲(homebrew game)首次亮相,該作品直接將互動新媒體藝術與電子遊戲文化結合在一起。同年,位於華盛頓特區的科科倫畫廊(Corcoran Gallery)舉辦了一場街機遊戲展,作為籌款活動,這也是將電子遊戲納入藝術範疇的初步探索。

《麥克建了一個庇護所》(Mike Builds a Shelter)

在藝術家們將互動技術,特別是電子遊戲技術引入博物館展覽的同時,相關機構也開始考慮這種技術的用途。1989 年,運動影像博物館(Museum of the Moving Image)舉辦了《火熱電路》(Hot Circuits)展覽,展出了一系列可玩的街機,這些街機不是歷史文物或技術進步,而是鮮活的文化。這次展覽表明該機構的理念發生了變化,擴大了其所認為「運動影像」概念的範疇。《火熱電路》保留了許多在街機廳展示遊戲時會出現的情境元素。遊戲機櫃被完整地保留下來,參觀者可以獲得一定數量的代幣(也可以購買更多代幣)來玩遊戲。

《火熱電路》展覽

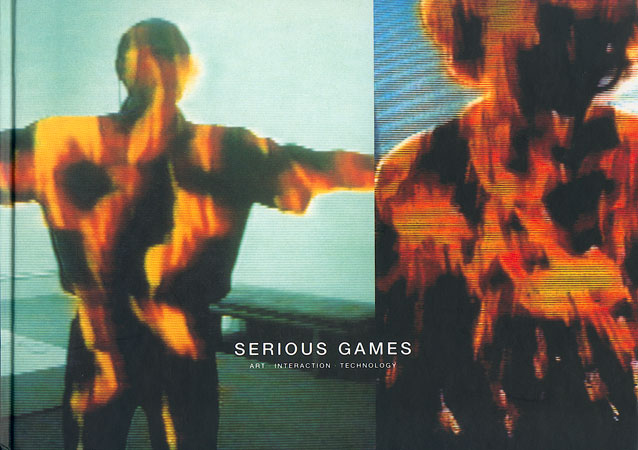

在 90 年代和 00 年代初,其他機構也舉辦了一些對應的展覽,以探索遊戲和軟件在當代高雅藝術語境中的表現形式。Beryl Graham 於 1996 年在萊恩藝術畫廊(LaingArt Gallery)舉辦的展覽《嚴肅遊戲》(Serious Games)就是對這一主題的一次重要探索,作為一個早期的例子,它揭示了在當代藝術空間中展示電子遊戲所固有的許多挑戰和先入之見。Graham 指出,展覽的主要目的並不在於支持作品的技術,而在於激活作品所涉及的互動,這一點從一些完全無技術成分的作品中可見一斑。這有益地將基於電子遊戲的作品與以往的可玩性、互動性和基於規則的藝術生產形式(如激浪派、觀念藝術和行為藝術)聯繫起來。儘管如此,格雷厄姆還是注意到了展覽處理方式中的一些制度性偏見,例如,雖然避免了刻板的「電腦刻字 computer lettering」或「分形」的平面設計,但由於「遊戲」一詞的出現,卻未能避免「孩童樂趣」的宣傳角度。

其他展覽也接踵而至,主要展出藝術家使用遊戲製作和模組修改工具創作的作品,這些作品主要屬於新媒體或網絡藝術圈。2000 年,Antoinette LaFarge 和 Robert Nideffer 為加州大學歐文分校的比爾藝術與技術中心(The Beall Center for Art and Technology at UC Irvine)策劃了《SHIFT-CTRL》展覽。這次展覽展出了許多網絡和新媒體藝術家的作品,他們都有過使用電子遊戲和遊戲修改器創作的經歷,同時還展出了兩個電子遊戲同時也是商業產品的案例,即《模擬人生》和《網絡創世紀》(The Sims, Ultima Online; LaFarge, 2015)。從 1989 年的《Hot Circuits》到 2002 年的《Game On》,這是商業遊戲在藝術機構展出的極少數案例之一,而且沒有附帶藝術家 MOD 或表演。

《SHIFT-CTRL》

商業遊戲和自制文化已經成為截然不同的類別,雖然自制文化的元素得到了許多藝術家的認可和使用,但它還不是主流,甚至不為大多數藝術界人士所知。由 Tilman Baumgärtel、Hans D. Christ 和 Iris Dressler 策展的《遊戲:藝術家的電腦遊戲》(games: Computer Games by Artists)的部分靈感來自於對遊戲所提供的更多模組修改選項潛力的好奇心,並通過將修改與「挪用 'appropriations'」和「異軌 'détournements'」相連,將其放入藝術實踐的背景中。在注意到遊戲作為一種文化形式被過度邊緣化的同時,該展覽仍然只選取以 「藝術家方法 'artists approaches'」呈現的作品,在自制和模組社區與藝術界之間保持了一定的距離。

而 Game On 電玩遊戲展則試圖展示這一形式的廣泛歷史,在多個地點展出了 150 多款遊戲,涵蓋了從 20 世紀 60 年代至今的主題(並且每次展覽都會更新選題)。

不過,Game On 也開創了在藝術機構中展示超越街機時代的商業遊戲的重要先例。儘管其他以挪用或批判性回應精神展示電子遊戲的 「藝術家視角」的展覽仍在繼續,但隨著 Game On 在接下來的這些年裡在多個國家巡迴展出,並進入了許多不同的藝術和設計機構,它提出了這樣一個觀點:電子遊戲並不一定需要現有藝術方法的干預才能融入藝術和設計博物館的敘事中。MoMA、維多利亞與艾爾伯特博物館和史密森尼美國藝術博物館等大型機構最終採取的收藏和展覽策略都是以此為基礎的。

在這一時期,商業遊戲的分類方式也發生了重大變化。在 20 世紀 90 年代和 21 世紀初,這個時代的展覽所呈現的關於遊戲製作是商業性還是藝術性的二元概念似乎更有說服力。隨著互聯網的興起和遊戲創作軟件工具的普及,這種分類模式的弱點逐漸顯現出來 Newgrounds、GameJolt 和 itch.io 等網站,以及 Macromedia Flash、GameMaker、Unity、Twine 等工具,使個人創作和發佈遊戲變得更加廣泛和流行。

目前,遊戲的製作方法多種多樣,從單個開發者或創作者從頭到尾製作一款遊戲(類似於許多最早雅達利遊戲的製作方法),到小型團隊、中型獨立公司和大型 AAA 工作室。此外,由於互聯網提供的工具和知識的可獲取性,以及越來越先進的廉價家用電腦,製作方法的規模對視覺美學和遊戲設計的影響也越來越小。在這種背景下創作的許多電子遊戲,從極具實驗性的作品到以主流流派和慣例為藍本的作品,都被歸入「獨立遊戲」的範疇。獨立街機和藝術節,如 2005 年開始的獨立街機節(Indiecade),以及類似的展覽(如傳統上與 DiGRA 一起巡迴舉行的「空白街機廳」),為電子遊戲提供了另一種有影響力的展覽方式。

由單個作者或小型開發團隊製作的幾款獨立遊戲在商業和評論上的成功,以及關於大型遊戲工作室的成功製作人(如任天堂的宮本茂或 Lionhead Studios 的彼得·莫利紐克斯 Peter Molyneux,以及現在的 22Cans)在風格上的影響和持續對話,重新激發了人們對遊戲同時作為作者性作品和藝術風格化創作的興趣。2012 年的兩個大型展覽《電子遊戲的藝術》 和 《遊戲大師》就反映了這一點。這兩個展覽分別在澳大利亞運動影像中心(Australian Centre for the Moving Image)和史密森尼美國藝術博物館舉辦,並都通過其作品選擇提出了一些論點,即某些遊戲帶有某種特定風格或表現力的作者性,無論是來自獨立開發者、製作人還是大型工作室。由於藝術界同樣注重追溯風格、影響的關聯和藝術家的職業道路,對特定人物或知名公司的作者性的關注有助於將電子遊戲確立為一種歸屬於藝術機構的形式。

這兩個展覽之後不久,紐約現代藝術博物館又舉辦了《應用設計》(Applied Design)展,慶祝他們首次購入 12 款電子遊戲作品,包括《俄羅斯方塊》(Tetris)和《模擬城市》(SimCity)等商業成功作品,以及《矮人要塞》(Dwarf Fortress)和《Passage》等小眾獨立遊戲和免費軟件作品。紐約現代藝術博物館既有美術收藏,也有設計收藏,但此次展覽的策展人 Paola Antonelli 明確表示,他們是將這些遊戲作為設計品來收藏的。在展示時,這些遊戲只有一個屏幕和最基本的控制界面供參觀者使用。這與 1989 年在運動影像博物館舉辦的《火熱電路》展覽收集和展示策略截然不同,後者將遊戲機櫃作為遊戲的一部分進行保護和展示,並在展示時保留了一些街機的原貌。Antonelli 說,做出這一決定是為了在展示中分離出設計元素,避免「街機懷舊 ‘arcade nostalgia’」,但這也可以被解讀為一種限制策略,忽略了遊戲中重要的美學和歷史元素。

更小的展覽也證實了這些大型收購和巡迴展所確定下來的趨勢,利用其較小的範圍探索電子遊戲中的特定主題:例如,2013 年,《XYZ:遊戲設計中的另類聲音》(XYZ: Alternative Voices in Game Design)展出了一些遊戲,這些遊戲不僅挑戰了遊戲玩家和創作者的假定人口構成,還挑戰了電子遊戲的美學和概念潛力。

2014 年,運動影像博物館推出了《獨立遊戲精粹》(Indie Essentials),表明機構在一定程度上接受了這一正在變得越來越有爭議和分裂的分類。最近,2016 年,《傑森·羅勒的遊戲世界》(The Game Worlds of Jason Rohrer)展覽發佈,被譽為首個關於單個遊戲製作人的專題回顧展。

無論在嚴格意義上這是否屬實,但從 Brody Condon 、Jodi 和 Natalie Bookchin 等在 90 年代和 00 年代主要從事遊戲和軟件工作的新媒體藝術家的角度來看,這表明在藝術語境之外製作的遊戲進一步融入了藝術世界及其展覽風格之中。正是在這樣的展覽和歷史背景下,2016 年版《空白街機》做出了展示選擇。

案例研究:2016 年空白街機

2016 年《空白街機》是 DiGRA 年會期間舉辦的年度展覽的第三次迭代。展覽通常在年會召開的當周舉行,地點在會議中心附近或會議中心內的一個小型場館。展出的電子遊戲、軟件、藝術作品和其他形式的互動技術都是由展覽的聯合策展人從提交的作品中挑選出來的。

展覽最初是作為在蘇格蘭鄧迪舉行的第一屆 DiGRA / FDG 聯合會議的相關活動而構思的。由於其與 DiGRA / FDG 的組織關係、與活動地點的近距離,以及畫廊工作人員在新媒體藝術品方面的經驗和展示資源,主辦機構阿伯泰大學的漢娜·麥克盧爾中心畫廊(HMC)被認為是舉辦展覽的最佳場所。該地點所提供的便利和資源決定將 《空白街機》的常規展期延長至近三個月,即從 2016 年 8 月 2 日至 2016 年 10 月 27 日。2016 年《空白街機》 還將舉辦一場針對會議參與者的開幕活動,以及一場針對學生和公眾的後續活動。更長的展期和更高的公眾可及性提供了一個收集信息的機會,以瞭解各類參觀者對實驗性和非常規的電子遊戲展覽的反應。

早期的討論確定了 2016 年《空白街機》的目標是策劃選展並組織活動,以延續展示互動藝術作品、遊戲和其他形式的可玩體驗的傳統,為遊玩的目的和潛力提供實驗性視角。這次迭代後的呈現不僅是對與之相關的學術集會的補充,還將使這些作品面向非學術、非專業的公眾。提交的作品將根據其功能性、可及性、美學效果以及是否符合展覽展示新穎獨特視角的目的來評定是否適合展出。必須對可接受的作品類型和數量進行調整,使展覽適應一個類似於傳統當代藝術畫廊的空間的期望和限制。兩位策展人都致力於展示實驗性的作品,但這些作品必須足夠立得住(durable)、而不是曇花一現(non-ephemeral),能夠經受住每週五天、為期三個月的展出,還必須能夠運送到大學大樓頂層的畫廊空間,而不是某個會議場所或其他多功能空間。

遴選過程

考慮到上述問題,策展人起草了一份提交表格,並在網上公佈。該表格通過在線郵件列表和社交媒體發佈,邀請獨立遊戲開發者、遊戲相關學者和新媒體藝術家提交作品。在徵集活動開始的 6 周內,我們收到了來自英國、歐洲、亞洲和北美的藝術家個人、工作室、集體和開發團隊的 57 份不同的作品。

徵集結束後,林賽·格雷斯和我準備共同策劃這些作品。我們對作品庫進行了評估,並分別對作品進行了排序,然後通過 Skype 電話會議討論我們認為合適的作品,並決定展覽的內容和總體主題。有一些作品概念新穎,質量上乘,但需要的空間過大,或需要更先進的技術和維護,而 HMC 無力在為期三個月的展覽期間提供這些條件。

對於那些沒有被取消資格的作品,我策劃了兩個理想但不同的選展,一個是以反應當前事件的遊戲為主題的展覽,另一個則側重於通過另類圖形風格、戰術界面、聲音工程等以不同尋常的方式吸引觀眾的遊戲。我發現,作為共同策展人,我們在對後一類遊戲的積極看法上有更多的重疊。最後,我們將對後一類遊戲持肯定態度並認為符合這一主題的遊戲縮減到 9 款,最終確定了 8 款參展遊戲。

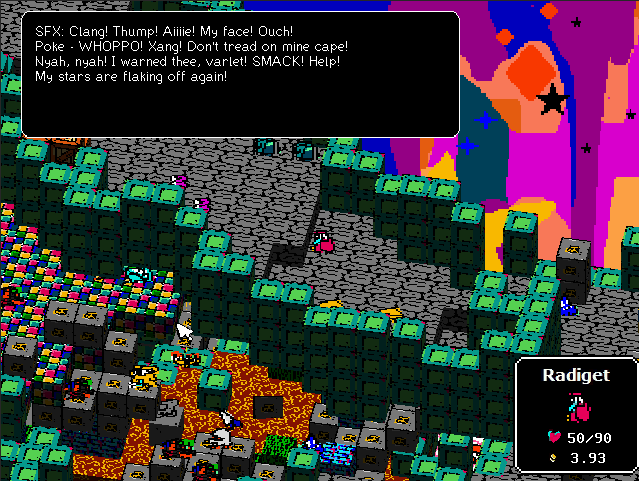

最終入選的遊戲包括:Will Hurt 的《抽象遊樂場AP1》、Jack King-Spooner 的《蜜蜂之翼》、Pins and Needles 小組的《eBee》、Johan Gjestland 和 Team Fugl 的《Fugl》、Kirsty Keatch 的《卡塔卡塔》、Christopher Totten 的《利西茨基的復仇》、Pol Clarissou 的《蘭花至黃昏》、Seemingly Pointless 的《你必須年滿 18 歲才能進入》, 以及 Tracy Fullerton 的《瓦爾登湖》(Walden),不過 《瓦爾登湖》超出了展覽的能力範圍,需要擴展的顯卡和視頻卡設置,而 HMC 無法提供。

這些作品既借鑑了電子遊戲展覽的歷史,也對其提出了挑戰,囊括進的,有團隊和單個創作者的作品,有規模和媒介大不相同的作品,以及自稱藝術家、設計師和遊戲開發者的創作者的作品。這樣做的部分原因是為了彌合獨立遊戲和新媒體藝術遊戲發展過程的平行歷史之間的隔閡,而這兩種歷史在遊戲展覽史上很少有交集,希望能在更像是「藝術」和「遊戲」的作品之間,或者在團隊作品和單個藝術家作品之間,創造出富有成效且具有啟發性的並置(juxtapositions)。在做出選擇並確認每件作品的創作者仍希望自己的作品在展廳中展出之後,我們進入了展覽安裝階段的準備工作。

由於空間和預算的限制,以及想要打造一個緊湊策劃的展覽的願望,2016 年版的《空白街機》最終成為了最嚴格篩選的一次迭代。

提交的幾款遊戲,如 Richard Lemarchand 的《The Meadow》,與擴大電子遊戲提供的美學視野和感官參與類型的主題相關,但由於該作品需要數名工作人員、大量空間和先進的 VR 技術,因此在畫廊空間內不可行,也無法在展覽期間維持。其他具有複雜的 VR 設置或不穩定的定製外設(custom peripherals)的遊戲也因為這些原因而被拒絕。

Biome Collective 的《Killbox》是另一款設計精良的體驗遊戲,它有效地引發了人們對無人機戰爭的質疑,但它需要兩名玩家在不同的電腦上同步進行,這就很難保證它在 HMC 這樣的小型展廳中始終可以進行遊戲。

最後,Stephen Gillmurphy 的《Magic Wand》這樣的遊戲,雖然主題貼切,但遊戲的操作和機制的學習曲線比較陡峭。

我們有意地讓展覽中選擇的大多數遊戲都很直觀易懂,或最多通過短暫的嘗試就能掌握。

《Fugl》和《利西茨基的復仇》是展覽中對操作技巧要求最高的遊戲,但它們也允許玩家在失敗的情況下重新開始並迅速改變方法,這樣就不會帶來大的挫敗或打擊。

這並不是說所有的藝術畫廊遊戲都必須簡單。從有意識地從 「玩家」文化規範中汲取靈感的高難度控制方案可以用來增加作品的主題和審美體驗。例如,Eddo Stern 的《越南羅曼史》(Vietnam Romance)作為另一個展覽的一部分在鄧迪當代藝術中心同時展出,它的控制方案非常複雜,即使對有經驗的玩家來說也有很高的學習曲線。不過,該遊戲也位於一個較大的畫廊空間內,並有一個強大的吸引模式,可以向被操控方案所嚇到的觀眾傳達遊戲的內容。衡量是否適合加入高難度或非直覺的遊戲是一個具體案例具體判斷的過程,考慮到展覽中的其他遊戲、參觀者在空間中的流量以及可能的受眾,都是策展過程中的一個重要部分。

展覽裝置

在向主辦大學的資產和 IT 部門申請傢俱、電腦和外圍設備之前,我們對所提交的信息進行了回顧,並要求被選中的創作者確認其作品的技術需求。此外,還為畫廊的展籤和目錄準備了文字材料,為參觀者提供背景信息、闡釋和展覽主題的說明。

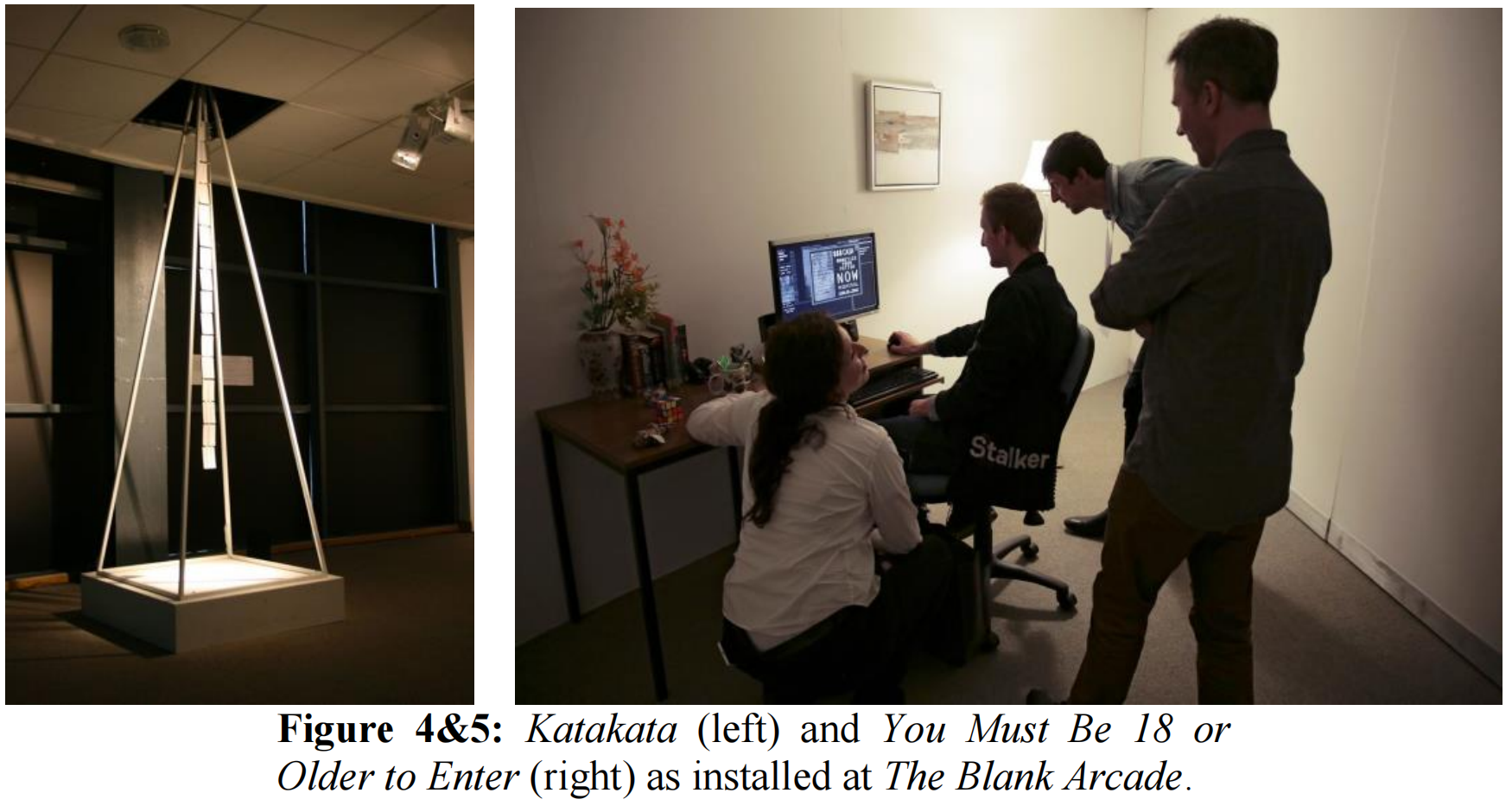

由於《空白街機》的部分參展作品是以屏幕或投影的形式展示的,因此在長條形的窗戶上覆蓋了黑色乙烯基材料,以便更好地控制展覽的光線。此外,還使用了兩塊活動隔板來安裝牆上的導言性文字,引導空間內的流,並在一般展覽空間與《你必須年滿 18 歲才能進入》(唯一一件帶有持續性暗示內容的作品)之間建立了一道輕微的屏障。為了這件作品,我們購置了一些專門的傢俱,用於佈置與遊戲中展現的相似場景。其餘的作品有的放置在畫廊提供的標準桌或基座上,有的被投影出來,有的則是獨立的,如《卡塔卡塔》。

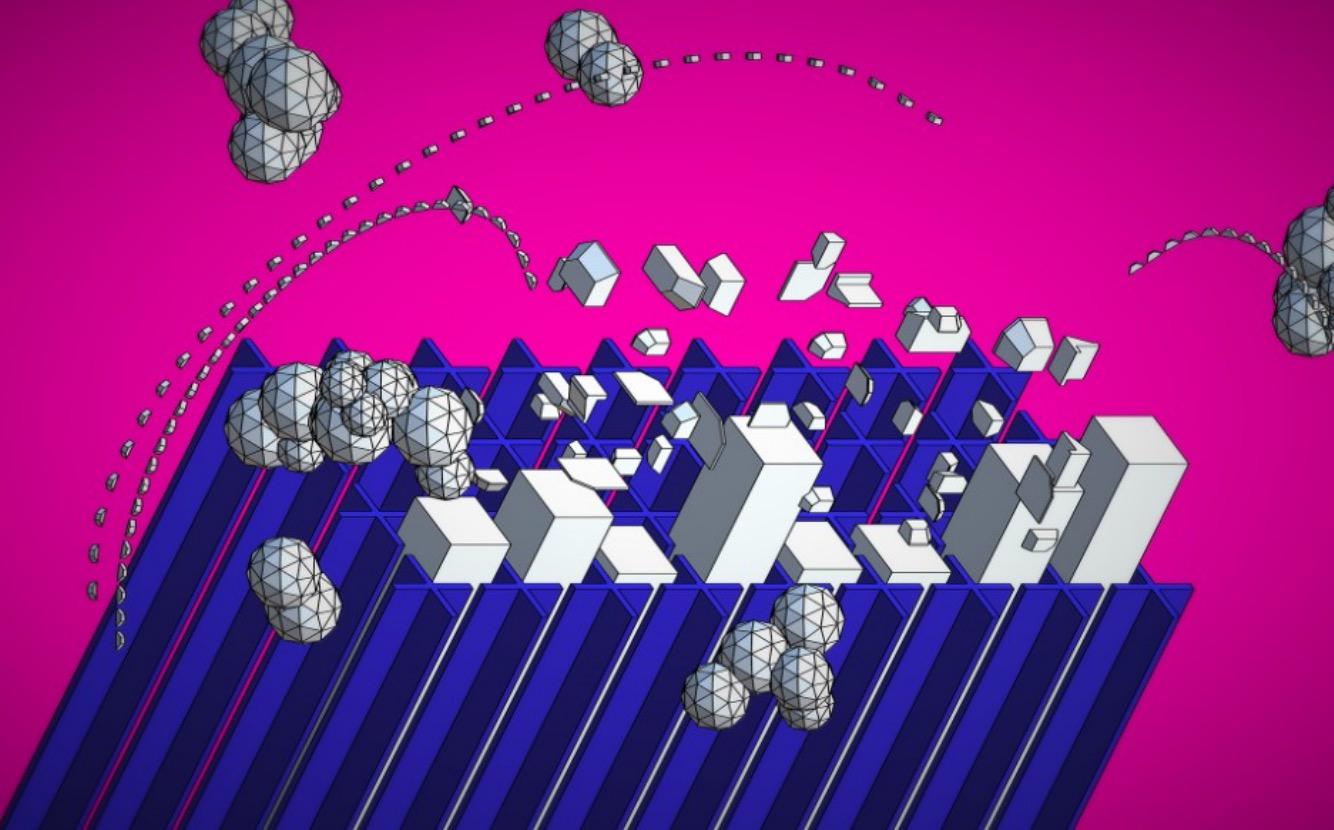

一進入畫廊,參觀者就會看到 Will Hurt 的《抽象遊樂場AP1》(Abstract Playground AP1)。Will Hurt 是一位藝術家,他的作品主要是利用建築和示意圖的形式元素創作數字作品構成(digital compositions)。這件作品由 Unity 開發的三維程序投影組成,它呈現了一個反應式建築環境,玩家通過一個定製的街機按鈕控制面板與之交戶。交互會觸發聲音和動畫,改變所描繪結構的配色方案和配置,以及所產生的聲音。由於其獨特的圖形風格參考了鄧迪天際線中出現的粗野主義(Brutalism)建築運動,因此被認為是該展覽的一個重要組成部分。Will Hurt 的項目還涉及與有學習障礙和/或運動障礙的玩家合作,他們可能無法享受主流電子遊戲的複雜控制方案或速度和挑戰。

雖然《空白街機》中展示的電子遊戲很少有傳統的失敗狀態或遊戲結束屏幕,但它們仍然經常使用更復雜的、因此可能「令人生畏」的交互界面,如現代遊戲機手柄或 PC 的 WASD- 鼠標式的控制,而這往往依賴於已有的電子遊戲知識。

在展覽開始時,放置一件界面更明確和普適性地植根於日常生活的作品(參觀者很可能在前往畫廊的途中在電梯裡使用過類似的按鈕),可以在引導廣大的參觀者進行更復雜的體驗之前,建立起信心。一位來自 45-65 歲年齡組的參觀者指出,《抽象遊樂場》是他們發現的唯一一件「一下子就能上手進入」的作品,他們需要畫廊工作人員的幫助才能體驗其他作品。《抽象遊樂場》沒有明確的目標,這往往使玩家把它當作一件樂器而不是一個遊戲,在繼續前進之前「表演」一些小作品。

走過《抽象遊戲場》,在牆上介紹性文字的左側,參觀者來到了《eBee》。就類型而言,它與觸覺謎題和桌面遊戲更為相似。《eBee》的遊戲方式既可以是合作性的,也可以是競爭性的,但都遵循電子學的普遍規律。遊戲規則的字面意思是,要想成功,玩家必須擺放能代表運作電路的遊戲棋子,由於棋子中含有電子織物元素(e-textile),正確擺放棋子將產生一個真實的電路並點亮 LED 燈。《eBee》由 Pins & Needles 小組製作,該小組由東北大學一群對遊戲設計感興趣的多學科師生組成。

《eBee》不僅嘗試了電子織物的可能用途,拓展了涉及電子元件的桌面遊戲的潛力,還希望將主流電子遊戲中被忽視的計算機歷史和社會生活中被遺忘的元素發掘出來。選擇在電子遊戲中使用紡織和拼布工藝和圖案,是為了強調早期打孔計算機的起源,即通過提花織布機控制紡織品設計,同時從以女性為主導的社交空間,如縫被子聚會(quilting bees)中獲取靈感。

由於《eBee》需要對定製部件進行大量操作,創作者提供了備用部件以防丟失、還有備用電池和簡單的維修工具包。還向畫廊工作人員演示瞭如何檢查遊戲是否正常運行,以及如何定期更換電池以保持遊戲順利進行。

由於該遊戲的規則結構較為複雜和靈活,而且部分規則需要遊客來執行,因為它不是由計算機驅動的數字化遊戲,因此除了畫廊的文字說明外,還提供了充分解釋規則的夾層卡片。此外,遊戲規則允許競爭性和協作性的遊玩,使其成為一個多個參觀者可以一同建立起社交體驗的作品,允許許多互動者同時參與,併為玩家創造更小的壓力,不會覺得由於遊玩時間太長或玩得不好就放棄。

緊挨著《eBee》的是 Pol Clarissou 的《蘭花至黃昏》(Orchids to Dusk),位於牆壁文字隔板的後面。這款遊戲是另一款用 Unity 製作的 3D 渲染環境的遊戲,與《抽象遊樂場》 類似,但採用的是更為典型的鍵盤和鼠標控制方式。《蘭花至黃昏》特別適合在畫廊展示,因為它有一個固定的遊戲時間,每個玩家的遊戲時間相同或更短。遊戲講述的是一名宇航員墜落在一個已經無人生還的星球上。在停頓片刻檢查環境後,玩家可以選擇摘下頭盔。與許多主流遊戲中,以及被認為是作為電子遊戲特性的快節奏動作不同,這款遊戲要求玩家慢慢地、留心地進行遊戲,以揭示所有的遊戲選擇和可能性。玩家只有一個選擇,那就是戴著頭盔或不戴頭盔死去,每個玩家都可以從這一選擇中獲得不同的象徵意義和哲學含義。遊戲會記住每個玩家的選擇以及他們的遊戲過程在地圖上的哪個點結束,這增加了遊戲的複雜性。根據許多玩家的累積選擇,地圖上的一些區域可能會因為許多宇航員的身體迴歸於大地而變得鬱鬱蔥蔥、土地肥沃,也可能到處都是密封冷凍的屍體。

《蘭花至黃昏》還是一個聯網的在線環境,它記錄了從 Clarissou 的 Itch.io 頁面下載遊戲的玩家所經歷的每一次遊戲過程。在遊戲發佈後的一年裡, Clarissou 在他的推特上指出,網絡版的某些區域已經變得森林密佈,因為之前的遊玩對遊戲環境的影響進一步地決定了下一位玩家的探索方式。然而,在《空白街機》展示的迭代版本與這個網絡版並無連接,因此所創造的環境是那些訪問過《空白街機》的玩家所獨有的。這就創造了一種不同於網絡版的獨特的遊戲記錄和時間體驗,併為參觀者提供了一種間接的方式,與展覽生命週期中早於或晚於他們的參觀者進行互動。

除了《蘭花至黃昏》外,還有兩個遊戲在安置在底座上的顯示器上展示。這兩款遊戲有共同的視覺美學主題,都是利用剪紙、雕塑和繪畫等觸覺媒體來創作數字圖形。當然,在機制和主題方面,它們非常不同。

這一個角落的第一款遊戲由愛丁堡本地開發者 Jack King-Spooner 製作。《蜜蜂之翼》(Beeswing)是一款個人敘事遊戲,講述的是他重訪自己成長的蘇格蘭村莊的故事,這是一個將本地主題融入國際遊戲遴選的好方法。這款遊戲還與 King-Spooner 更廣泛的藝術實踐有關,他製作的遊戲具有拼貼的視覺效果和他自己創作的原創配樂。《Beeswing》的所有圖形最初都是素描、油畫或泥塑,他將其掃描或拍照並製作成數字動畫,然後再放入遊戲中。玩家可以在遊戲中控制創作者的化身,以任意順序探索村莊和附近城市的各個地點。除主題外,還包括個人攝影和視頻片段。所有的遊戲資產、文字、音頻和編程都是由一位作者創作和實現的,這使得《Beeswing》作為一件藝術品在展廳中可能會受到不同的接受,而其他項目則更多是基於抽象或數字生成的圖像,或歸功於團隊或集體的作品。將一款反映這種創作風格和遊戲開發方法的遊戲納入其中,並強調手工製作的感覺,是該作品被選為電子遊戲審美視野拓展範例的主要原因。

緊接著《蜜蜂之翼》的是 Christopher Totten 的《利西茨基的復仇》(Lissitzky's Revenge)。與《蜜蜂之翼》一樣,這款電子遊戲的畫面也主要採用非數字媒介製作,這裡指的是紙藝和繪畫。遊戲畫面模仿了至上主義(Suprematism)畫家埃爾·利西茨基(El Lissitzky) 的繪畫和設計。Christopher Totten 是一名獨立遊戲開發者,他對促進電子遊戲與美術館和博物館等文化機構之間的交匯點很感興趣。《利西茨基的復仇》和《蜜蜂之翼》一樣,在設計的各個方面都參考了藝術史上的一場運動,從而拓展了主流遊戲的美學視野。雖然其他主流遊戲偶爾也會在角色服裝、建築或遊戲環境建築內的繪畫中參考特定的藝術史時刻,但電子遊戲最常見的藝術參照點往往是增強的照片寫實主義(photorealism),或是對過去遊戲和遊戲機的懷舊參考。至上主義在設計史上是一個獨特的時刻,因為它是一場明確試圖通過抽象設計不僅塑造人們的審美趣味,而且塑造他們的政治意識的運動。《利西茨基的復仇》利用至上主義設計的主題動機和原則來質詢這種抽象符號是否能為玩家提供動機和敘事,以及 21 世紀的電子遊戲玩家是否能被至上主義運動在一個世紀前提出的同樣原則所操縱。這不僅為電子遊戲的視覺效果提供了非同尋常的設計靈感和媒介,而且還挑戰了遊戲研究領域的主流先入為主的觀念,即往往在修辭上將電子遊戲的底層代碼與其「美學外衣 aesthetic trappings」割裂開來。

向展覽空間的中心移動,參觀者會遇到一個最初看起來完全不像任何可識別的電子遊戲形式的物體。這件大型雕塑由金屬框架、木質基座和一個長長的雅各布天梯玩具組成,玩具上安裝有機器人伺服電機和接觸式麥克風,它就是 Kirsty Keatch 的《卡塔卡塔》(Katakata)。這個項目不僅包括雕塑的可見材料,還包括基座內的電腦和 Wi-Fi 路由器,遊客可以用智能手機連接並控制雕塑。一旦用戶用手機連接到了《卡塔卡塔》,翻轉手機就會激活雕像頂部的電機,轉動雅各布梯子玩具,並將通過接觸式麥克風的音頻數據處理成伴音(accompanying sound),通過附近的揚聲器播放。通過左右移動手機,用戶可以改變聲音的頻率,加快或減慢聲音的循環播放。

與《卡塔卡塔》互動的說明需要一些技術知識,使用智能手機瀏覽器並輸入 URL 進行連接,此外還要求參觀者擁有一部帶有加速傳感器功能的智能手機來激活作品。雖然有些參觀者對需要一部具有這些功能的手機表示不滿,但具有這些功能的手機很常見,博物館過去也曾多次利用它們來輔助展覽。此外,當時在 HMC 工作的每位畫廊工作者都有一部具備這些功能的手機,因此可以向有問題或沒有足夠功能智能手機的參觀者演示或借用手機。最後,個人手機的使用不僅在技術上對作品是必要的,而且也符合藝術家的意圖。對 Keatch 而言,《卡塔卡塔》源於對移動技術聲音設計的不滿,儘管移動技術的便攜性和功能具有很大的潛力,但除了基本的音效和音樂外,通常很少有人在這方面下功夫,因為許多用戶只是在上下班等嘈雜的地方靜音玩遊戲。Keatch 的其他聲音設計作品還包括一款名為《Hedra》的手機無限跑酷解謎遊戲,她為這款遊戲創作了配樂。《卡塔卡塔》利用普遍存在的移動設備控制外部聲音,對手機相關音頻進行了創新。該遊戲一次只能有一個用戶玩,這就為通常是獨處或聯網的手機遊玩世界增添了觀賞性和表演的元素。這使它成為一個極具相關性的選擇,但與展覽中的其他作品相比,它也面臨著更大的風險和挑戰。它是唯一一件帶有機器人活動部件的作品,有時必須由 Keatch 本人或其他專家進行修理或重置。因此,《卡塔卡塔》 是展覽中停工時間最長的作品。

《卡塔卡塔》之外還有一個大型投影,是展覽主區域的視覺焦點。投影在中央活動牆上的是 Johan Gjestland 和 Team Fugl 的《Fugl》。Gjestland 同樣以《Melodive》而聞名,這是一款手機遊戲,旨在為玩家創造一個輕鬆、夢幻般的環境,讓玩家彷彿置身其中。

《Fugl》和《利西茨基的復仇》 一樣,可以很好地融入現有的電子遊戲類型中,這裡指的是飛行模擬器。然而,主流的飛行模擬器通常包括駕駛某種載具,如飛機或飛船,航行到特定的目標或參與戰鬥,而《Fugl》則不包括任何這些功能。玩家控制的是一隻鳥,包括拍打翅膀、棲息和乘風,而不是去做出載具式移動。做出這一決定的目的是為了創造一種使其不那麼注重競速或戰鬥的飛行模擬器,而注重飛行本身的感覺。從開始屏幕起,玩家可以進入各種環境,如群島、峽谷和森林,以及玩家在這些環境中發現的動物列表。除了飛行之外,這就是遊戲僅有的兩個隱含功能,至於遊戲的目標和動機則由玩家自己決定。

該遊戲可在移動平臺、虛擬現實頭盔 Oculus Rift 和基本臺式電腦上使用,其中移動平臺使用的是觸控和傾斜控制。PC 版本似乎是最脫離感覺的版本,因為鼠標和鍵盤或遊戲控制器控制屏幕上的動作是參與作品的最抽象形式,大大削弱了玩家的飛行感,而觸控和傾斜控制或虛擬現實的視角則不會有這種感覺。然而,我們認為 VR 頭戴設備會妨礙展覽的流暢性,並且需要更多的監控、空間和資源,畫廊無法提供。在個人電腦上運行遊戲,將其投影出來,是最好的選擇。由於遊戲的規模,所有觀眾,而不僅僅是玩家,都能感受到由《Fugl》所引起羅傑·凱約瓦(Roger Caillois)的「ilinx ‘vertigo’」概念,一種依賴於速度感和失控感的遊戲體驗。同樣,由於《Fugl》是一款仍在開發中的測試版遊戲,因此在選擇該遊戲時存在一些性能風險,如偶爾出現卡頓和崩潰,但對畫廊工作人員進行了培訓,使其瞭解在出現任何問題時如何快速重啟遊戲,這使得《Fugl》的停機時間可以忽略不計。

《空白街機》中的最後一個遊戲是在畫廊空間內由一面活動牆壁創建的一個小房間中展示的。用隔板將其與展覽的主要區域隔開有多重目的。《你必須年滿 18 歲才能進入》(You Must Be 18 Or Older to Enter)由 Seemingly Pointless 小組製作,是展覽中唯一一款含有露骨性內容的遊戲。Seemingly Pointless 的開發者包括 James Earl Cox III ,以及提供圖形和音頻支持的 Joe Cox 和 Julie Buchanan 。Cox 的遊戲大多短小精悍,以探討個人和幽默主題為特色。這款遊戲的圖形和視覺設計將其置於早期互聯網文化的特定時期,從而增強了遊戲的個人特色。ASCII 藝術構成了電腦和美國在線(AOL)主頁的圖像,以及玩家最終遇到的圖形彈出式廣告和色情網站。使用 ASCII 藝術來表現色情元素,在觀眾和通常不體面的內容間架起了一道屏障,使人們更關注作品所產生的敘事和氛圍。儘管如此,遊戲中的某些片段仍可能會被視為兒童不宜,因此遊戲安裝在一個隔板後面,標籤下還有一個小的內容警告。

這些展示方式的選擇也是為了服務於遊戲內容,使這款免費的線上 PC 遊戲(遊客可以在家下載)成為一種獨特的畫廊體驗。隔板的作用是讓我們模擬遊戲中提到的電腦室的規模和設置。在我和藝術家們的監督下,我們從畫廊的現有資源和當地的舊貨店購買了二手傢俱和小玩意兒。一盞檯燈的燈光還為投影在隔板上的《Fugl》增添了一抹亮色,讓參觀者更容易意識到展覽還有後續。

在展廳內創造出類似電腦室的環境的效果非常成功,也為展覽的整體的遊戲主題做出了貢獻,拓展了數字遊戲設計的美學和感官潛力。所創建房間的形狀模仿了遊戲的隱含環境,而房間的佈局,即參觀者進入房間時可以從當前玩家的肩膀上看到電腦屏幕,則參考了遊戲中玩家角色潛入非法網站並側身確保父母不在家的焦慮。這營造了一種既親切又懷舊的氛圍,同時又具有觀賞性,既體現了舒適度和表演的想法,又暗示了玩遊戲的典型環境,以及他們如何從這種遊戲中的環境中脫離。

數據收集與評估

供參觀者在畫廊填寫的調查問卷詢問了基本的人口統計問題,這些問題是衡量畫廊展覽覆蓋面和影響力的傳統部分。然而,由於藝術作品的互動元素及其技術界面對於某些觀眾來說可能顯得複雜、令人生畏和陌生,因此我還加入了關於展覽作品的可達性、清晰度和運行情況的問題。第一和第二部分是典型的人口統計和參觀原因問題,這些問題在大多數展覽調查中都能找到,第三至第六部分則是與無障礙性和參觀體驗相關的問題,最後一部分是其他問題沒有涉及到的其他意見。

由於這些表格是參觀者自願填寫的,因此並不代表也無意記錄準確的參觀人數或精確的人口統計數據。相反,這些表格主要是為了瞭解參觀者的總體情況,以及他們對展覽方法的看法和反應。總體人口統計數據也可能偏向於更可能參加畫廊活動的人群,特別是阿伯泰大學的學生,因為他們在展覽期間被要求填寫,其他時間的參觀者並沒有被直接要求填寫表格。總共收集到 48 份回覆。

第一部分要求參觀者選擇性別和年齡範圍。性別分佈情況是:42.2% 回答女性,55.6% 回答男性,2.2% 回答非二元或其他。另一方面,遊客所代表的年齡段以 16-22 歲為主,這很可能代表了阿伯泰大學的學生,尤其是該校著名的藝術、媒體和遊戲系的學生。54.2%的受訪者選擇 16-22 歲年齡段,其次是 23-30 歲(31.3%),31-45(10.4%),45-64 歲和 65 歲以上各佔 2.1%,各有一人回答。

在下一部分,參觀者可以選擇與他們參觀展覽的原因相關的任意語句。70.2% 的人表示他們是阿伯泰大學的學生,無論是本科生還是研究生。46.8% 的人指出,對電子遊戲的興趣是主要原因。40.4% 的參觀者表示,他們對新媒體或當代藝術有興趣,這與 HMC 的計劃更為一致,因為 HMC 並不定期地展出電子遊戲作品。21.3% 的人表示住在附近,還有 21.3% 的人表示是老師或教授推薦的。12.8% 的參觀者表示是社交媒體上的帖子鼓勵他們來參觀的,2.1% 的參觀者提到了展覽的明信片和海報。4.3% 的參觀者是該地區其他大學的學生,4.3% 的參觀者表示他們通常會參觀 HMC 的所有展覽。6.4% 的參觀者主要是為了參加活動。

「遊戲玩家」和主流遊戲往往與所謂的「藝術遊戲」或遊戲技術在新媒體藝術中的應用相牴觸,因此展覽的宣傳和展示方式能夠同時吸引這兩種興趣是令人鼓舞的。

問題三至問題六要求遊客在 1 到 10 之間對自己的意見或體驗進行評分。第一個問題有兩個子部分。首先,遊客被要求對遊戲的設置方式進行打分,是完全無趣(1 分)還是完全有趣(10 分)。這 48 個回答的平均值為 7.75。

接下來,訪問者被問及他們是否認為遊戲的設置方式令人難以進入和困惑(1 分)或容易接近和清晰(10 分)。這些回答的平均值為 8.15。從這些數據來看,大多數參觀者認為確定如何與大多數遊戲互動是容易的,或者至少不是非常困難。在保留足夠的清晰度和易用性的同時,還可以採用更具實驗性和創造性的方式來設置遊戲。

接下來,參觀者被要求對他們瞭解遊戲的主要方式進行評分:只通過玩(1 分)或只通過看(10 分),中間為通過玩和看其他人都接近(5 分)。這些回答的平均值為 5.5,非常接近中間值,分佈均勻。對於電子遊戲展覽而言,這一回答尤其具有有趣的內涵。長期以來,圍繞遊戲的學術討論一直把玩家的個人體驗或玩家交互激活的遊戲作為遊戲研究的主要對象。只是到了最近,對所謂「單人」體驗的觀賞性和合作性遊戲(如遊戲視頻 Let's Play、流媒體、速通等)的研究才進入主流。這一統計數字也從實際角度證明了這些考慮因素的重要性。不僅在主流遊戲和商業遊戲的娛樂遊戲中,觀看對玩家如何接受遊戲有明顯的影響,而且在畫廊環境中對不太典型的遊戲似乎也是如此。

接下來的兩個問題也與參觀者的體驗有關。第一個問題是讓參觀者對展覽中的遊戲的運行情況進行評分,從「不工作」(1 分)到「一切正常」(10 分)。這些回答的平均值為 8.58,這是一個相當高的分數,沒有低於 6 分的回答。只有《Fugl》和《卡塔卡塔》在展覽期間出現了嚴重的技術錯誤,如果參觀者注意到的話,這兩件作品也是僅有的兩件在附加評論中被提及為無法使用的作品。

早在 1997 年,新媒體策展人 Beryl Graham 在組織「嚴肅遊戲」展覽時就指出,對展廳工作人員進行培訓,並隨時安排一名工作人員演示作品或重新啟動崩潰的機器是至關重要的。此外,如果沒有可獲得的專家知識,遊戲展覽,尤其是在原始或定製硬件上運行的遊戲展覽,特別容易出現作品長時間無法正常運行的情況,這可能會疏遠參觀者,也會給人一種電子遊戲作品是次要的或不如其他展示品受重視的印象。

展出使用定製硬件或仍處於測試階段的作品是一種冒險,但這些非常規遊戲也代表了該領域的重要趨勢和創新。與藝術家合作並對畫廊工作人員進行培訓以解決可能出現的問題,能夠避免出現嚴重的停機。

最後,參觀者被問及他們認為在一次參觀美術館的過程中可以充分體驗到多少種遊戲,評分範圍從「無遊戲」(1 分)到「所有遊戲」(10 分)。在這種情況下,所有回答的平均值為 8.4。這種情況下的分佈比其他類別要廣一些,最低為 4,意味著遊戲數量略低於一半,最高為 10。遊戲數量多一直是《Game On》等過去幾個展覽的賣點。然而,一個只有 8 件作品的相對較小的展覽仍然讓一些參觀者無法滿足於在每個遊戲上花費的時間,這就證明,與擁有更多遊戲的大型展覽所提供的過多選擇相比,加強策展的控制和更嚴格的選擇可能更令人滿意,也更能讓人深入瞭解展出的遊戲。

結論

2016 年《空白街機》既是對現有遊戲策展方法的延續,也是對其的拓展。通過在畫廊舉辦展覽並延長展覽時間,以及圍繞展覽開展活動項目和收集參觀者的反饋意見,我們得以深入瞭解參觀者在展覽背景下對實驗性電子遊戲的反應。雖然展覽沒有包含任何被視為主流的遊戲,但它們確實涵蓋了各種製作團隊的規模和方法,包括自稱為藝術家、設計師和遊戲開發者的創作者。它是主題性的而非歷史性的,旨在展示圍繞實驗遊玩和感官這一主題的新作品,這些作品來自各種不同的製作方法和審美方式。最終,展覽的目標,即展示一系列非傳統的數字遊戲和遊玩的方法,並向學術界、學生和公眾等廣大觀眾展示這些作品,通過蒐集篩選和展示選擇方式得以實現。除此之外,重要的是要注意展覽接受過程中出現的其他問題。

本案例研究試圖解決電子遊戲展覽中明顯存在的一些問題,主要是參觀者對實驗性遊戲的可達性和可理解性的看法,在可下載或免費在家玩的遊戲的基礎上創造體驗,以及共同展示跨越流派、製作方法和形式界限的作品,但其他重要問題不在本文討論範圍之內。

我未來的研究希望能進一步檢驗和質疑藝術實踐與遊戲產業實踐之間的界限,並試圖指向很少有機構收藏和保護基於電子遊戲作品的這一緊迫問題。隨著圍繞電子遊戲、其在文化中的地位以及其在藝術和設計機構所呈現的敘事中可能扮演的角色的討論的發展,希望更多的機構能更自如地超越臨時和巡迴展覽,建立長期的收藏和保護策略。

ACKNOWLEDGMENTS

特別感謝《空白街機》的聯合策展人和組織者林賽·格雷斯,以及美國大學遊戲實驗室(American University Game Lab)和漢娜·麥克盧爾中心為 2016《空白街機》提供的資源和資金支持。

BIBLIOGRAPHY

- Altshuler,Bruce.Salon to Biennial:Exhibitions That Made Art History.London:Phaidon Press,2008.

- Antonelli,Paola. "Transcript of'Why I Brought Pac-Man to MoMA.'" Accessed Feb 22,2017. https://www.ted.com/talks/paola_antonelli_why_i_brought_pacman_to_moma/transcript.

- Caillois,Roger.Man,Play and Games. Urbana: University of Illinois Press,2001.

- Clarissou,Pol.“Trees and Grass Completely Overrun Some Areas Now."Tweet,Dec 3, 2016.https://twitter.com/polclarissou/status/805027807806062592.

- Graham,Beryl.New Collecting: Exhibiting and Audiences after New Media Art. Farnham:Ashgate,2014.

- Graham,Beryl,and Sarah Cook.Rethinking Curating:Art after New Media.Leonardo. Cambridge:MIT Press,2010.

- Guins,Raiford. Game After:A Cultural Study of Video Game Afterlife. Cambridge:MIT Press,2014.

- LaFarge,Antoinette. “SHIFT-CTRL."Accessed February 22,2017. http://www.antoinettelafarge.com/shift-ctrl.html.

- Lowood,Henry,and Raiford Guins.Debugging Game History: A Critical Lexicon. Cambridge: MIT Press,2016.

- Niedenthal,Simon. “What We Talk About When We Talk About Game Aesthetics.”In Breaking New Ground:Innovation in Games,Play,Practice and Theory,2009. Paul,Christiane,ed. New Media in the White Cube and beyond:Curatorial Models for Digital Art.Berkeley:University of California Press,2008.

- Slovin,Rochelle. "Hot Circuits.”Moving Image Source. Accessed February 22,2017. http://www.movingimagesource.us/articles/hot-circuits-20090115.

- Trebbe,Ann L. "Corcoran's Video ARTcade." The Washington Post,February 19,1983.

- Wellesley College."The Game Worlds of Jason Rohrer.”"Accessed February 22,2017. https://www.wellesley.edu/davismuseum/whats-on/current/node/79126.

日 | 落譯介計劃 是數字人文實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

Celia Pearce 遊戲作為藝術 Games as Art: The Aesthetics of Play (2006)

中國當代藝術場域中的電子遊戲 | 落日間

Auriea Harvey & Michaël Samyn 實時藝術宣言 (2006)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間,加入內測計劃,查看並且優先參與落日間正在進行的其他未公開項目,並且每週收到至少一篇我們情感異樣豐富的小作文。詳情可點擊閱讀原文,或進入:xpaidia.com/donation