#遊信創作者參賽作品#

鏡非醒悟之器,乃迷惑之器。初見不悟,而再見、三見,漸至迷途。

--齋藤綠雨

我們四處尋找,想要的其實僅僅是所謂的“人”。我們不需要其他的世界。我們想要的只是一面鏡子。

--斯坦尼斯拉夫·萊姆,《索拉里斯》

火星人就在那—在運河當中—水面映出的倒影。蒂莫西、邁克爾、媽媽跟爸爸。水裡漣漪盪漾,火星人靜靜地凝視他們,好久,好久…..

--雷·布拉德伯裡,《火星編年史》

I

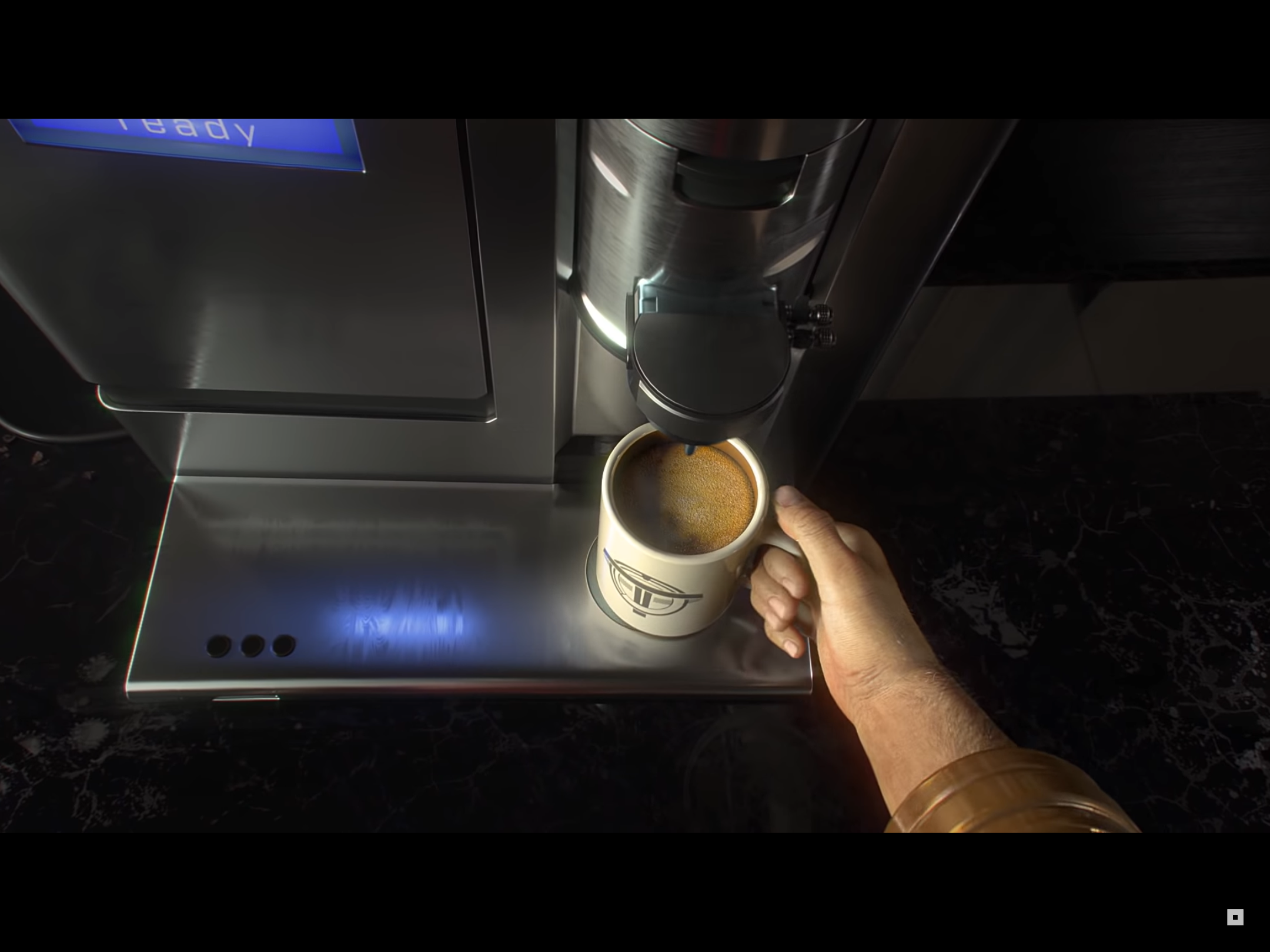

“早上好,摩根,今天是2032年三月十五日週一。您和艾利克斯約定了上午九點在他的辦公室會面,這場會議未設置時限。下午三點在轉星A會議室有場關於綠光研究發展計劃的會議,請您在到達前確定是否出席-----最近的測試結果展示了…..”

“早上好,摩根,今天是2032年三月十五日週一。您和艾利克斯約定了上午九點在他的辦公室會面…..”

“早上好摩根,今天是2032年三月十五….周…..”

“早上好,摩根。看起來今天我們要做些測試。"

“早上好,摩根。你不會喜歡我接下來要說的話….”

《掠食》在2016年E3展會上發佈的這支預告片乍看之下會顯得有些不知所云:這位“摩根”為什麼在重複著同一個三月十五日?這樣一位顯然事務繁忙的商務人士怎麼突然變成了某種測試的對象?那些蠕動著的黑色怪胎又是什麼來頭?為什麼摩根又在對著鏡子自言自語?而這些問題的解答事實上正構成了《掠食》的核心內容:通過製造一場異形入侵的模擬測試從而樹立起了一面反照主角摩根·餘與全人類甚至突破第四面牆、反照玩家本身的鏡子。

而《掠食》世界的故事則從人類與風暴異魔的第三類接觸開始。今天是2032年三月十五日,星期一。距人類第一次與風暴異魔接觸已經過了五十多年。為了將風暴異魔的能力轉移給人類,轉星公司所屬的塔洛斯一號空間站總裁摩根·餘自願成為神經調整儀實驗中的主要測試對象。然而,在前往空間站之前進行一系列測試時,測試負責人貝拉米醫生被偽裝成茶杯的風暴異魔-擬態襲擊,摩根隨即被測試屋所放出的瓦斯氣體迷暈。

隨後,摩根在他們的公寓中再次醒來,但他很快發現這只是一個模擬環境。現在是 2035 年,他們實際上已經在塔洛斯一號上生活了三年。摩根隨後與一月聯繫,後者是一名聲稱由摩根創建的操作員和人工智能。一月警告摩根,風暴異魔已經突破收容佔領了空間站並殺死了大部分船員。一月隨後聲稱摩根建造它是為了幫助摩根利用武裝鑰匙來開啟塔洛斯一號的自毀開關並消滅所有其上所有的風暴異魔、銷燬所有研究資料。與此同時,摩根·餘的哥哥亞歷克斯·於聯繫摩根並懇求他製造極波發射器來在保留塔洛斯一號對風暴異魔的珍貴研究資料的前提下消滅風暴異魔。

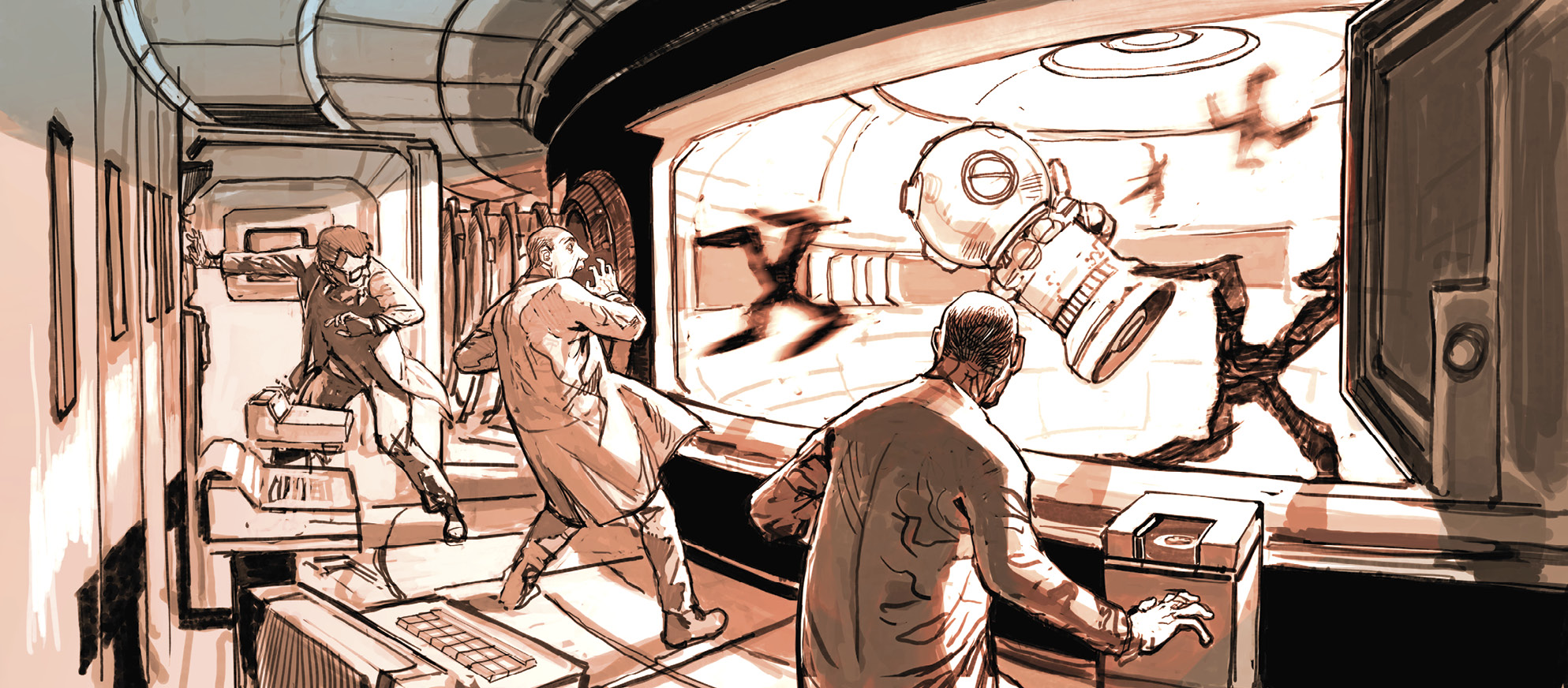

在穿越空間站來搜尋製造武裝鑰匙或者極波發射器的必要信息與資源的過程中,摩根發現風暴異魔正在太空站四周構建某種被稱作“珊瑚”(Coral)的神經網絡物質。而正在此時轉星公司董事會派出了達爾為首的一行勤務機來殺死塔洛斯一號的倖存者並回收風暴異魔研究資料。在摩根解決達爾後後,亞歷克斯進一步分析數據並得出結論—由風暴異魔編織的神經網絡事實上正是一個用於召喚某種東西的信號發射器—而被它所召喚來的正是直接吞噬了大半個空間站的巨型風暴異魔-APEX。在逃離了APEX的襲擊後,摩根就需要決定空間站與風暴異魔的命運:如果摩根選擇激活極波發射器,那麼其將在保全塔洛斯一號的前提上消滅所有的風暴異魔。如果摩根選擇啟動自毀程序,那麼整個空間站就會爆炸並摧毀所有的風暴異魔。

但遊戲並未就此結束。在遊戲末尾玩家將在地點未知的實驗室再度醒來並且發現真相—遊戲主角根本不是摩根·餘,而是一隻被捕獲的風暴異魔;玩家所體驗到的摩根·餘在塔洛斯空間站上的探險則是根據摩根·餘的記憶所建構的模擬,真正的摩根·餘下落不明並且很有可能已經死亡;風暴異魔最終佔領了整個地球。艾利克斯·餘與塔洛斯一號的三名船員設法倖存下來,為拯救人類做最後的嘗試-為風暴異魔植入人類的鏡像神經元,並在模擬中測試其移情商數,篩選具有足夠的共情能力與智能的風暴異魔並依靠其搭建人類與風暴異魔溝通的橋樑。

“人類心靈將是最後一塊前沿陣地。而我們則是它的先驅。”

--餘偉

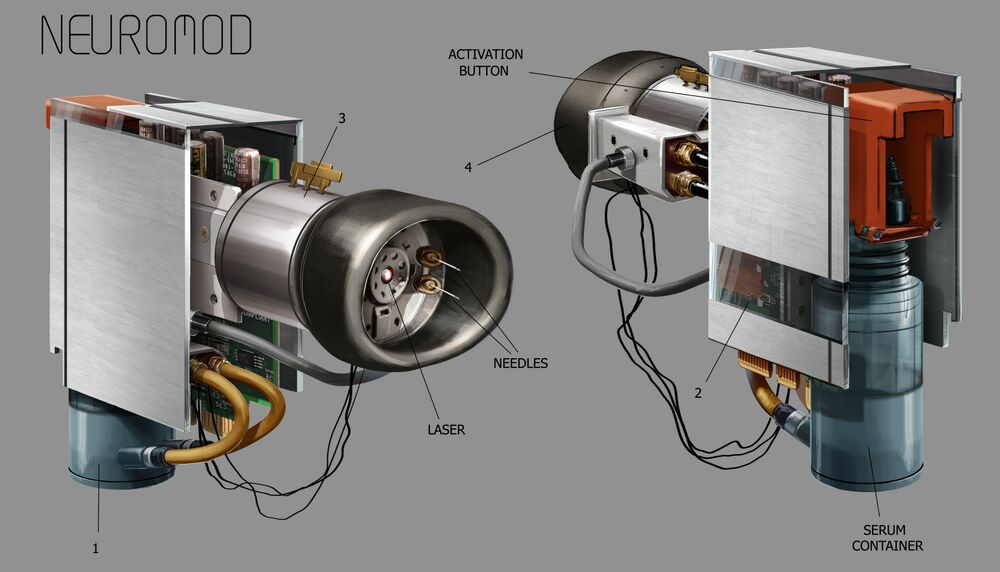

針對風暴異魔並隨之延伸到人類自身的研究開拓了人類心靈這片全新的科學陣地,而神經調整儀則是這片陣地所產出的最輝煌的成果。神經調整儀根據從具有相關技能的人處掃描得來的神經網絡來改變用戶大腦的結構,從而使其擁有與之相同的能力。通過使用內建鋼琴家神經網絡的神經調整儀,即便是從未接觸過鋼琴的使用者也可以像鋼琴老手一樣彈奏;而神經網絡掃描甚至可以應用於僅僅擁有對相關技能記憶而因為身體條件等原因已經無法再使用技能的人—事實上,相當一部分的神經網絡供體正是來自於這樣的志願者,他們認為貢獻自己的神經網絡實際上正是自己生命的延續。神經調整儀可掃描最為卓越的運動員、學者與藝術家的大腦神經結構並以此為藍本重建目標用戶的大腦,從而使得學習新技能與知識的成本大大降低。

由此,轉星公司打造了一場關乎神經調整儀的現代神話:卓越與嫻熟不再需要長達十數年的辛勞而只需要一顆小小的神經調整儀,而這種全新的、與教授-學習-訓練的低效流程相比幾乎毫無成本的將知識代代相傳的方式所擁有的巨大潛力顯然給人類許諾了一個更加聰慧、更加強壯乃至於永生的未來。然而,進步必然伴隨著變革的痛苦,而隱藏在那看似光明的未來之下的則是陰暗血腥的過去與已然降臨的危機。

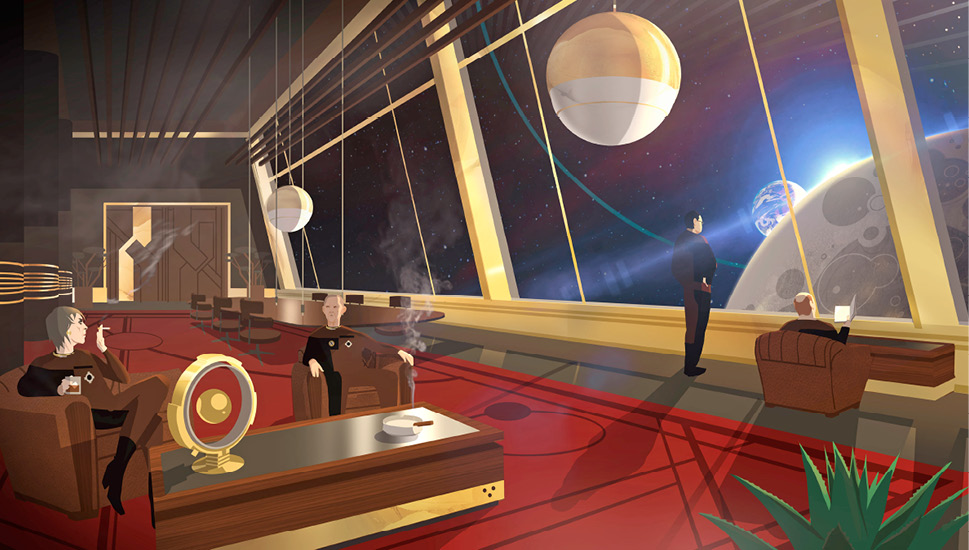

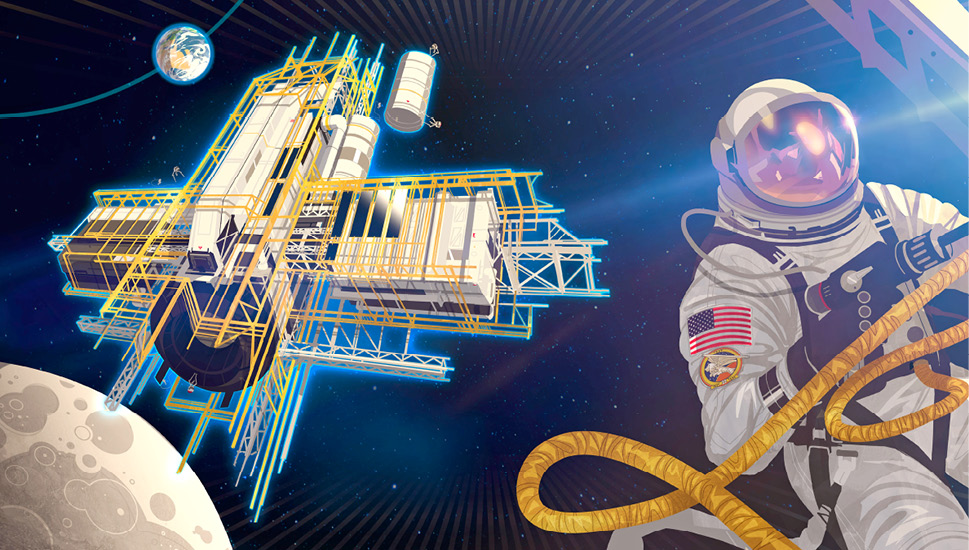

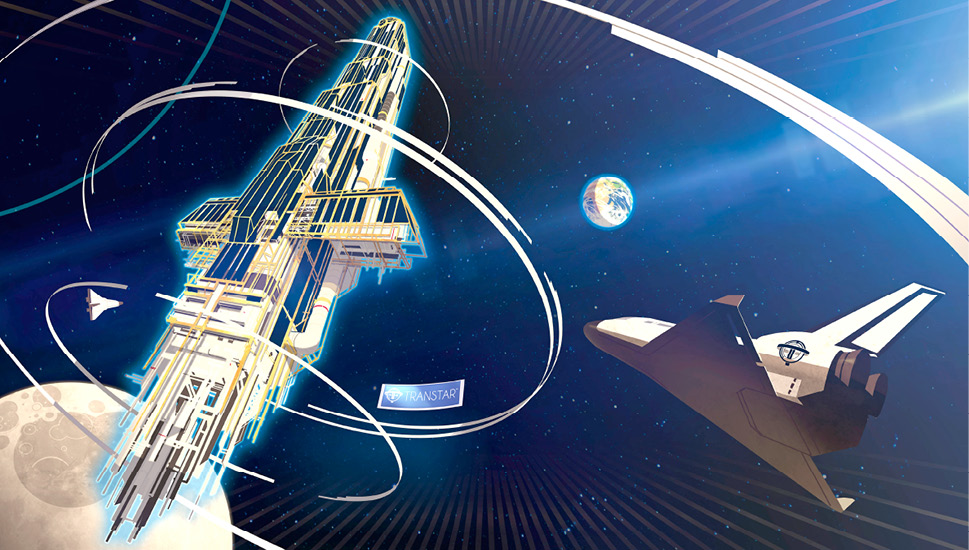

塔洛斯一號的公開歷史正如那些開闢新大陸的傳奇一般激動人心而且富有教益。1963年,一場絕密的冷戰談判以美國人和蘇聯人共同建造了一座名為卡列塔的研究設施告終,而卡列塔也成為了日後塔洛斯一號空間站的核心。

1964年,美國獲得了在卡列塔空間站作為測進行實驗研究的權力。美國在卡列塔設施所開展的真理計劃(Project Axiom)在迭代材料和作為神經增強基礎的生物科學研究方面取得了許多進步。在導致兩名科學家不幸喪生的波貝格事件發生之後,卡列塔設施正式退役。

1964年,美國獲得了在卡列塔空間站作為測進行實驗研究的權力。美國在卡列塔設施所開展的真理計劃(Project Axiom)在迭代材料和作為神經增強基礎的生物科學研究方面取得了許多進步。在導致兩名科學家不幸喪生的波貝格事件發生之後,卡列塔設施正式退役。

2025年,轉星董事會成立,轉星公司收購了卡列塔設施並進行重建升級,並將其改名為塔羅斯一號。2030年,塔羅斯一號空間站全面投入使用,隨後不久第一臺神經調整儀(Neuromod)面世。

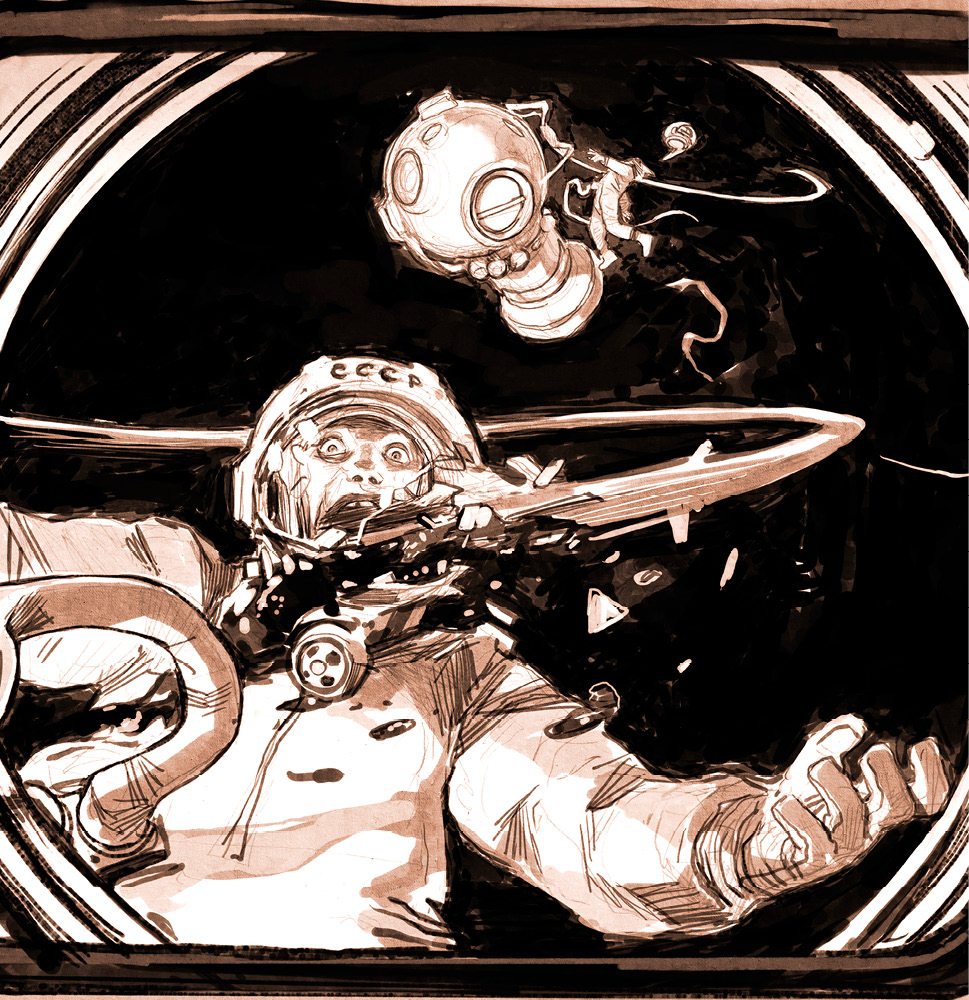

而在這段光輝歷程背後的則是不為人知的陰暗歷史。風暴異魔實際上是在1958年蘇聯所發射的沃羅納一號衛星上發現的。沃洛納一號一直在繞月軌道運行並將深空遙測數據傳回地球,直到蘇聯失去來自衛星的通信。蘇聯隨後發射載人飛船進行調查;維修團隊未發現任何外部問題,因此蘇聯當局命令宇航員破壞衛星;在接下來的時刻宇航員遭遇了一種外星生命,而這次失敗的第三類接觸導致所有任務成員喪生,沃羅納一號衛星事件也作為國家機密被掩埋。

經過兩年的沉默,蘇聯人聯繫了美國並請求幫助遏制威脅。美國總統肯尼迪以獲得外星生命研究權限的條件答應了蘇聯的請求。1963年,美蘇合作在沃羅納一號周圍建造了卡列塔--一座用於容納外星生命的永久性空間設施。

在針對肯尼迪的暗殺未遂後,美國奪取了卡列塔設施的控制權,並計劃將其拓展成包含功能齊全的研發設施的大型空間站。卡列塔設施上的研究團隊隨後開始展開對這種外星生命的研究,並將這些神秘的外星生命命名為風暴異魔。但美國政府並無法將風暴異魔的能力商業化或者應用到軍事領域。在一場導致卡列塔空間站整個研究團隊的死亡的風暴異魔收容突破事件後,美國政府放棄了卡列塔空間站。

最終,轉星公司收購了廢棄的空間站;並將其重新改造為塔洛斯一號。在短短五年內,塔羅斯一號的科研團隊便對風暴異魔有了更深入的瞭解並推出了革命性的研究成果-神經調整儀。

神經調整儀來自一套極度痛苦而不人道的生產流程-從低等風暴異魔擬態身上提取外星物質是神經調整儀的重要成分,而擬態的繁殖則以塔洛斯一號的’活體志願者為溫床-一具人類軀體所提供的養分足以使擬態一分為三—-這建立在人命上的指數級增長的金字塔則成為了轉星公司拳頭產品神經調整儀的堅實地基。而所謂的志願者計劃則是打著服務科學的旗號從地球以古拉格為首的各大監獄輸送囚犯進行研究風暴異魔的非人道實驗、生產神經調整儀的滅絕營。

米凱拉·易露欣的父親和玩家在心靈電子所遭遇的囚犯英格拉姆正是志願者計劃中的一員。在易露欣的支線任務中,玩家得以瞭解到米凱拉的父親尤里·安德洛諾夫是蘇聯前宇航員,因反對蘇聯當局而被投入集中營,並通過志願者計劃來到塔洛斯空間站,希望能再見女兒一面。而在找尋到的錄音文件中可得知安德洛諾夫早就被用作擬態測試的實驗品死於非命,而摩根·餘正是那場實驗的主導人。這些志願者們就這樣以獻身科學的名義被送進了實驗室和停屍房。而玩家在心靈電子所便可對其這所謂的志願者計劃略窺一二—從停屍間中一具具被擬態吸乾的屍體到生殺大權被交給玩家手中的志願者阿蘭·英格拉姆還有與女兒天人兩隔的尤里·安德羅諾夫,在那“向人類心靈這片領域進軍”的豪言壯語下的真相卻是如此陰暗與血腥。

神經調整儀的罪惡遠不止於沾滿受害者的鮮血,其同樣存在著不為大眾所知的副作用。神經調整儀的回溯機制使得移除神經調整儀會導致大腦被重置到安裝神經調整儀之前的狀態—這意味著不僅藉助神經調整儀所獲得的技能都會被忘記,也意味著自安裝調整儀後的記憶也會全部消失。而最為糟糕的副作用則在於重複這個過程將導致使用者產生個性偏移的現象--即一個人的脾氣秉性與人格會因反覆安裝移除調整儀而逐漸偏移原本的基點。這些副作用則毫無疑問地被轉星公司掩蓋--在神經調整儀銷售部門尋獲的文檔指出這些副作用對於地球大眾來說仍舊是未知的。

被轉星公司掩蓋的除了神經調整儀的副作用之外還有其來源:由於擔心公開風暴異魔存在將帶來的負面影響與隨之而來的經濟損失,轉星公司如同幾十年來的美蘇兩國政府掩蓋風暴異魔存在的證據一般延續了保密的傳統。而即便在塔羅斯一號上風暴異魔的存在同樣是最高機密,只有心靈電子所的少數高級研究員與兩位餘知曉風暴異魔的存在-這也是隻有佩戴心靈窺鏡的員工才能進入風暴異魔研究中心心靈電子所的原因--其他人則天真的認為神經調整儀不過是某種高科技產品而並非恐怖的外星造物,玩家在神經調整儀制造部門所尋獲的錄音檔則佐證了這一點。

哈爾登·格雷夫斯:亞歷克斯!我想到了。只是……太遲了。

艾利克斯·餘:格雷夫斯?你還在製造廠嗎?

哈爾登·格里夫斯:受體細胞、外來神經遞質……我們沒有合成這些東西。而且……他們並非來自地球!

艾利克斯·餘:格里夫斯,別做蠢事。我總會有備用計劃的,你瞭解我。

哈爾登·格里夫斯:我們一直在……把神經調整儀塞進我們的腦袋裡。這一切都來自它們。但你……你從來沒有——

--Transcribe

無辜者的生命和眾人乃至於地球的命運就這樣被轉星公司與美蘇兩國政府玩弄於鼓掌之間,這場荒謬的盛景因對卓越的極端渴望與其所勾勒的進步的幻象被冠以必要之惡的名義堂而皇之的存在,人在已知世界的荒涼大陸上最終找到的出海口卻是一面使得人類墮入迷途的鏡子,而已經習慣了萬物靈長地位的人類在面對完全陌生的造物之時便徹底地展現了自己的侷限所在。風暴異魔作為一面映照人類自身的鏡子使得人類貪婪與殘暴的本性一覽無餘-而擁有所謂同理心的人類所犯下的累累罪行與風暴異魔在空間站的肆虐慘狀則構成了一組充滿諷刺意味的對照—至少後者並非有意為之。

II

人們總是會將人類的特徵投射在他們不甚瞭解之物上。風暴異魔會毫不猶豫地殺死我們,但這並不意味著他們是邪惡的。這是因為他們無法做除此之外的事情。

--艾利克斯·餘

儘管風暴異魔擁有複雜的神經結構與令人嘖嘖稱奇的靈能,但他們卻缺乏被認為是產生同理心的基礎的鏡像神經元。這也就意味著他們無法體會其他生物的痛苦,一切有意識的非己生物在他們眼中只是可供掠食的獵物。風暴異魔殺死人類並不是因為它們生性邪惡暴虐;相反,這只是因為風暴異魔無法理解同情、仁慈、憐憫與痛苦的含義,也無法認識到人類對其而言在獵物之外的意義。而這也是人類在過去的幾十年中與風暴異魔溝通的嘗試皆告失敗的原因。《掠食》對風暴異魔的設定既擺脫了《失樂園》式“最深沉邪惡與最高良善的巔峰之戰”的定式;也未踏入《星河艦隊》式“文明對野蠻的征服”的準則,而是另闢蹊徑創造了一種人類無法理解的造物。

於此種意義而言,《掠食》則可謂是四十餘年前萊姆所著的《索拉里斯》在電子遊戲領域所激起的一陣餘波。坐落於宇宙深處的索拉里斯這顆行星表面幾乎完全被凝膠海洋覆蓋,它被揭示為一個單一的、環繞行星的實體。人類科學家推測它是一個有生命且有知覺的生物,並試圖與它交流。一代代的前人們對這顆星球做出諸多分析,提出數百遐想,以至於研究索拉里斯的文獻學說本身便構成了一門嚴肅學科。然而浩如煙海的理論、猜想、假說皆在索拉里斯不動聲色的沉默前化為虛無,正如同由試圖記錄索拉里斯表面凝膠海洋形態的脆弱精緻的分類法被它那幽深扭曲難以捉摸的波浪所破碎一般。

索拉里斯是否是個擁有意識與好惡的個體?星球表面的扭曲波浪是這個巨型生命的自然反應抑或承載著亟待解讀的信息?索拉里斯究竟由何組成?為了進一步探尋索拉里斯的本質,運行在索拉里斯軌道的索拉里斯站的研究人員進行了更具侵略性的實驗-向索拉里斯發射高強度X射線,而這一行為卻招致了令人震驚的後果—被索拉里斯所創造的人形幻影如同鬼魅一般行走在空間站,這些以船員們所想念的逝去之人為藍本的構造的無比真實的幻影最終將船員們推向瘋狂的深淵。索拉里斯如手術刀般剝離人心虛偽的外殼,使人們暴露在自己最深處的渴望和痛苦之中,這一顆以人類無法理解形式存在的星球就這樣將人本位的觀念徹底擊碎,並拷問了以人類為主體的人類中心主義對外星生命的認知:為何外星人就應當是《火星人玩轉地球》或者《獨立日》式兇惡殘暴的異種阿提拉?為何外星人應當被困於在人類的想象力所能及之邊界?為何要將人類的特性投射於外星生物?為何所謂的外星人不能是一位沉默遺世的上帝?如同索拉里斯的存在本身正是對人類存在的質疑一般,風暴異魔的出現便意味著人類不再是宇宙的中心與萬物的靈長。

在摩根嘗試拯救/毀滅空間站的過程中,這場風暴異魔危機背後的令人絕望的真相也在逐漸浮出水面:人類並非這場第三類接觸中唯一具有學習能力的一方,風暴異魔也在研究並模仿人類—玩家在心靈電子所所發現的貼滿了“not a mimic”標識的實驗室不過是對風暴異魔這種異常的模仿能力的冰山一角的戲謔,而他們真正試圖學習的對象正是人類的大腦本身。殺死夢魘所掉落的風暴異魔器官與人類大腦結構極為類似,而看似無害的而且缺乏攻擊性的編織魔在塔洛斯一號四周建造的複雜組織不僅包含了風暴異魔的受害者們的心智,還呈現了腦神經般精密複雜的結構。

風暴異魔同樣存在著同性相吸的特質:夢魘追殺摩根·餘的頻率取決於摩根·餘所安裝的神經調整儀與風暴異魔技能的數量,假如玩家安裝了足夠的風暴異魔技能那麼它將如其名般成為揮之不去的夢魘;編織魔所製造的看似無害的‘珊瑚’則被證實是一個為了召喚巨型風暴異魔而構造的信號發射器。而風暴異魔學習進化的流程同樣與玩家的遊戲體驗不謀而合:起初的敵人只有脆弱的擬態與受到傷害便飛速逃逸的編織魔,而後就出現了能夠模擬人形的幻影與能夠操縱元素的高級幻影;最終最為強大的風暴異魔APEX僅僅是出現在那裡便毀掉了半個塔洛斯空間站。

在經歷這一切後,風暴異魔之謎的圖景終於完整地呈現在玩家面前:對於風暴異魔而言,數以十億計的人類與所居的地球正是他們夢寐以求的獵場,在過去數年中被無數人使用的神經調整儀則是茫茫宇宙中的閃耀信標。正是人類對風暴異魔的無節制開發使得這場不可避免的災難在與風暴異魔的第三類接觸發生僅僅六十餘年後便降臨,而威廉·餘那句看似振奮人心的格言則在此時顯得加倍諷刺:“人類的心靈將是最後的前沿陣地,而我們則是先驅。” 人類心靈這片看似啟蒙智識的全新領域卻最終成為了人類的墳場。

“在過去的幾十年裡我們一直試圖將風暴異魔的超能力轉移給人類,卻從未想象過將人類的共情能力賦予風暴異魔”

--艾利克斯·餘

在遊戲結尾所揭示的、艾利克斯一行人的所作所為則是《掠食》的點睛之筆—艾利克斯等人通過為風暴異魔植入鏡像神經元從而將人類的共情能力賦予風暴異魔的嘗試一方面這是對人類中心主義的終極解構-當第一隻擬態吞噬前蘇聯的宇航員時,人類就被從宇宙的中心與萬物的靈長的幻想中被拖入無情的現實。而當艾利克斯這群倖存者與風暴異魔溝通的嘗試則意味著人承認了自身之外的存在並非只是等待征服的蠻荒之地,承認並不是萬物都理應被人類認是和理解。另一方面,而這種賦予的嘗試更是對人類中心主義的刻薄嘲諷—就像無法理解索拉里斯的人們只能失魂落魄地沉浸在悲傷的幻影之中-而即便是人類中最聰明的幾顆大腦也只能通過賦予風暴異魔人的特質來將其拉入人類所熟悉的領域。

在《掠食》的壞結局中,艾利克斯直接殺死了移情商數過低的風暴異魔,並準備新一輪的實驗—意圖使風暴異魔擁有同理心的實驗本質上仍然是為了拯救人類,而缺乏同理心的風暴異魔對於亞歷克斯乃至於全人類而言仍不過是失敗的可隨意丟棄的實驗品,至於像《安德的代言》中蟲族女王、死者代言人安德與外星異種豬仔那樣略過言語直抵心靈,真正作為平等主體進行的交流更是無稽之談。由此,人類的侷限性在風暴異魔這面鏡子面前淋漓盡致地被展現。除開外物的威脅,與風暴異魔進行的第三類接觸同樣將人類推向無意義的虛無。

III

當摩根·餘從測試屋中逃離之後,一架號稱是由摩根製造的智能勤務機一月便與摩根建立了聯繫,並聲稱摩根製造它的目的是幫助摩根毀掉塔洛斯空間站,而後不久,另外一架勤務機十二月並精確地說出了逃生艙鑰匙卡的藏匿地點。而自稱是摩根·餘的哥哥的艾利克斯·餘卻又以一份同樣是餘本人錄製的影片為證據要求餘不要摧毀空間站,保留風暴異魔的研究成果。

隨著玩家深一步的探索,這看似自相矛盾的三者卻在神經調整儀部門尋到了公約式—摩根·餘所自願參加的神經調整儀測試計劃所造成的個性偏移使得長久地困在同一個三月十五日的循環的摩根·餘成為了忒修斯之船的科幻版本演繹—在經歷了一次又一次的神經手術造成的個性偏移之後,如今的摩根·餘是否尚與曾經的自己是同一個人?如果不是,那麼哪個摩根·餘才是?一月與十二月兩家勤務機甚至艾利克斯都在遵從餘的命令-只不過是個性各異並且對風暴異魔的存在作出不同反應的摩根·餘:艾利克斯盡力保留風暴異魔的研究成果、處處阻撓試圖破壞空間站的摩根是聽從最早版本的、參加神經調整儀測試的餘的吩咐;要求玩家毀掉塔洛斯空間站的一月則是由在開始測試後某個時間點出逃並瞭解到事件全貌的餘所製造,而一味催促摩根逃跑的十二月則很明顯是某個因目睹了這一切而絕望的餘想出的自救之道…

一月、十二月與亞歷克斯的作為實質上正是摩根對風暴異魔的態度的三個極端體現-保留風暴異魔研究資料,留存人類進化的火種;徹底毀滅風暴異魔;逃避責任置身事外。《掠食》巧妙地利用神經調整儀回溯機制和個性偏移這兩個獨特的設定抹殺了摩根的個性與記憶,而當以上兩者隨著外在技術而改變時,建立在其基礎上的自由意志這一人文主義合法性的構成基礎自然也被消解,從而將主角徹底地擲向自由人文主義難以涉及的虛無。

人將被抹去,如同海邊沙灘上的一張臉。

—米歇爾·福柯《詞與物》

福柯指出,人的概念並非先驗存在,而是社會與歷史建構的結果。在不同的時空之下“人“的定義與內涵亦有所不同,貫穿歷史的人之本質並不存在。我們所指的作為自由人文主義的主體的人類則是一種開始於啟蒙運動的歷史建構。這種本體論將‘人’預設為一個先驗普世的概念並給出人之為人的條件,以人為萬物的準繩來指示倫理道德與審美的規範並以此作為人獸之別突出人的獨特之處。通過這種方式,自由人文主義成功地將人塑造為一個自主的、理性的、具有自由意志的主體,並確立起人類宇宙精華萬物靈長的地位。然而自由人本主義-人類中心主義建構的主體隨著科技全面介入社會亦暴露了諸多致命的缺陷。

首先,人文主義的合法性建立在人類的本質自然-即先驗永恆的人之本質與個人對身體的完全佔有的基礎上-身體為他人所佔有的奴隸並不是擁有自由意志的人類,然而這種本質主義與強調佔有性的自由卻受到了科技進步的嚴峻挑戰。假如一個人的器官、肢體與思維皆是依靠現代科技運作、依靠自由市場獲得,這就意味著承認人類對其異質身體並不擁有某種如同上帝造人般本質、自然的先於科學理論和所有權關係的佔有權,而強調佔有性的自由意志便因此受到了沉重的打擊。

另外,以白人男性為主體構造的自由人文主義壓制了異性(女性)與異族(殖民地)的主體性,並在事實上成為了女性與少數族裔在過去的數百年遭受的壓迫與痛苦的根源;同樣地,以人類為主體構造的人類中心主義僅僅將異種生命看作伊甸園中供人採食的野果與歌唱供人消遣的夜鶯,而這層主體-工具的關係則意味著更高層次的交流只是天方夜譚。斯坦尼斯拉夫·萊姆在《索拉里斯》中寫道:““我們並沒有征服宇宙的野心,而只是想把地球的邊界拓展到宇宙的盡頭。當真理顯示出來時,我們卻要隱瞞真理,我們不能忍受不同於我們的真理!”這句話正是對人類中心主義的理念最為精當的概括。

第三,生物學、分類學等學科的進展則否認了人與動物之間的本質區別,拉美特里式利用靈魂將人類與作為“無靈魂的機器”的動物二分的方法也不再成立,而動物權利的興起便是理性主體失效的結果之一。隨著理性、自主、自由意志這些自由人文主義所建構的人類本質失去意義,像是瑪麗·雪萊在《科學怪人》中試圖展示的人類與第三者造物-科學怪人之間不可逾越的鴻溝正在被填平、無論科技如何進步,人的神聖性不容侵犯的觀念逐漸變得無力、而將人類這種先天、有機、自然的生命體與看似有生命而實際上反生命的外物所劃分的界限也在時刻模糊淡化乃至於消失。在自由人文主義的殘骸之上,關於賽博格(Cyberborg)的論述則勾勒出了一幅關於人類與外物融合的圖景。

賽伯格不會認得伊甸園:他不是泥土做的,不能夢想回歸塵土。

—唐娜·哈拉維 《猿猴,賽博格與女人》

1985年,唐娜·哈拉維在《賽博格宣言》中概述了自二十世紀以來的三次界限崩潰-由於進化理論導致的人類與動物的界限崩潰、仿生侵入式技術導致的人類與機器的界限崩潰、微電子學和半機械人的導致的身體和外在的界限崩潰。哈拉維認為,這三次界限崩潰使得人類出於一個與機械、動物混合的情境之中,並以此作出了人類就是賽博格的判斷。事實上,賽博格一詞在流行文化上有著悠久的歷史,埃德加·愛倫·坡在《被用光的人》中想象的依靠假肢生存的史密斯將軍和《攻殼機動隊》與《殺出重圍》中上天入地無所不能的義體人正是對賽博格這一概念最為淺顯的視覺化表達。儘管今天的技術水平仍舊難以實現最符合賽博格本意的“半人類半機械人“的幻想,非物質性的文化意義上的賽博格卻已然成為了人類全新的釋義。

人類智能的特殊之處在於能夠與外在環境-即非生物有機體的部分產生深度複雜的互動,而這也是人類是天然的賽博格的原因。例如工具這種外在並非僅僅輔助物,而是並人類認知、解決問題過程中不可或缺的要素。這些外在部分是人與外界產生聯繫的中介,而且事實上也在塑造著人類自身的存在方式。人與外在間所包含的複雜的互動與共生鏈接使得外已然成為成為人類智能的一部分。例如,一般我們會認為語言文字系統是表情達意的橋樑,但實際情況可能截然相反:我們的內在思想早已被語言所中介,正如蕭沆所說“母語是人真正的祖國“-語言文字實際上塑造了人的思想、認知、概念。也就是說,以肌膚和大腦為界限的為界限的生物有機體只是人類思想與智能的一小部分,而其餘一大部分皆來自有機體之外的文化、社會與技術。內在與外在、人類與科技的界限和在此基礎上建構的完整自我與人類中心的觀念不過是種幻覺,所謂的‘人’在出生後便邁向了將自己改造為賽博格的道路。

而這種對身體的重新建構則作為遊戲機制的重要一環寫入《掠食》。一方面,身處鏡面兩端的人類與風暴異魔事實上已經越過了界限發生了交互乃至於融合-《掠食》結尾在摩根·餘的身體與風暴異魔形態間變換自如的實驗體風暴異魔就是這種融合最好的例證。另一方面,神經調整儀通過對人腦神經組織的調整使人獲得新能力這種實打實的對身體的改造則顯得更有說服力,而靈能這種源自風暴異魔的異星舶來品則徹底宣告了作為上帝造物的人放棄了自己純潔的身體轉而選擇成為與外物混合的並時刻流轉、僭越與融合的賽博格。在摩根·餘的後人類之旅劃上句號之時,另外一場屬於風暴異魔的成人之旅卻悄然開啟。艾利克斯·餘與擁有摩根·餘記憶的風暴異魔的握手言和事實上正宣告了擁有全新意義的後人類的誕生 。《掠食》利用這風暴異魔與人類的鏡像關係對後人類再次進行了拓展:強調自然與本質的身份政治被跨越物種的觀念認同所取代,人類的定義從擁有自然肉體與思想的智人轉變成了以觀念認同劃分的群體。

1988年,機器人研究專家漢斯·莫拉維克(Hans Moravec)在其著作中提出了一個設想:人可以將自己的大腦傳輸到一臺計算機之中。在他設計的假想實驗裡,一個人的所有大腦信息被完全提取到了計算器內,而這個人雖然因這一過程失去了身體,但他那存在於計算機之中的意識將不會與此前有任何不同。超越肉體的全新人類正是對僭越這一在後人類語境中往往意味著進步的詞彙的大膽實踐,陰差陽錯地成為了自由人文主義內含的自我佔有價值發揮到極致的結果-而這種結果則不可思議地與神明與國王時代對精神而非肉體的推崇不謀而合,厭食症患者創造的受苦嶙峋的身體的形象正是對自由人本主義的中心不在於身體而是心靈的有形證明。

後人類在很多方面都不遺餘力的解構自由人本主義主體,強調的是觀念而非具體形式。當在威廉·吉布森在《神經漫遊者》中將其對後人類的想象描述為“由數據構成的身體“時,他便對這個問題做出了生動的說明-而電子人這一意象也成為了後人類重新建構身體的指代。而這種強調去身體化、去物質的後人類敘事則被稱為離身性。

然而,對於後人類而言,與強調精神模式而非在場的離身性相輔相成的正是意味著身體建構將對認知產生影響的具身性。忽略具身性是試圖將已然被技術消解的自由意志帶到後人類領域的不切實際的遐想,而由此誕生的也不過是機械飛昇的幻想而並非充斥著生命力的後人類賽博格。《掠食》則藉助一個略帶黑色幽默的片段展示了片面強調離身性的後果:得益於轉星公司的意識上傳技術,原本僅作為輔助工具的勤務機得以成為人類寄託意識的載體。然在風暴異魔收容突破後,轉星公司下屬的皮西亞斯月球基地所長蕾莉·餘決定通過送出載由自己意識的勤務機來保全餘家的決策頭腦,然而意識轉移設備早已被商業間諜入侵併寫入了一條轉移完成後刪除本體的指令。蕾莉真正的自我就這樣如同垃圾文件般被刪除;而在勤務機的金屬軀殼裡遊蕩的只不過是個複製的贗品。

《掠食》中有個值得玩味的小細節:在主角添加了過多的風暴異魔神經調整儀後,通過檢測風暴異魔物質濃度來分辨敵友自動炮塔將把玩家視作敵人。而這一獲取風暴異魔能力的代價正可視作自由人文主義與後人類觀念的隱喻:未知介入環境與身體,我們無法生產出對應的知識系統作為一種應變解釋知道時,排斥就成了唯一的選擇。儘管理論上後人類和前人類往往風馬牛不相及甚至水火不容,但《掠食》仍如同《銀翼殺手》般對後人類的存在作出了相當浪漫的解讀:暴怒的充斥著古希臘式英雄弒父情結的複製人羅伊在生命的盡頭寬恕了奪走自己愛人與朋友生命的銀翼殺手戴卡德,即便是身體/形式變得面目全非的後人類仍舊能夠保留人性並在危急關頭救自己的同胞於水火之中,而就算是將掠食刻入自己基因的風暴異魔也能夠擁有同理心併成為種族溝通的橋樑。

IV

“現在是時候打通這場心理遊戲了

現在是時候打通這場心理遊戲了

現在是時候打通這場心理遊戲了….“

---《掠食》原聲帶:心理遊戲

考慮到《掠食》中存在的大量驚悚恐怖元素,將《掠食》稱為恐怖遊戲並不為過。但其主創人員給予掠食的定義卻是心理遊戲(mind game)。而這所謂的“心理遊戲”所指正是作為一場心理測試或曰一面鏡子的遊戲所映照出的摩根·餘、風暴異魔實驗體與玩家本身的人格特質。《掠食》的遊戲情節由四層現實與其背後的三重測試堆疊而成—第一層現實是自願充當實驗對象,在測試屋中重複三月十五日以供進行風暴異魔與神經調整儀研究的摩根·餘;第二層現實是打破幻象進入塔洛斯一號,四處探險尋回記憶並在毀滅風暴異魔、拯救他人與保全自己間作出選擇的摩根·餘;第三層是扮演摩根·餘進行探險,實則在循環測試中被檢驗移情商數的風暴異魔;而第四層則是屏幕面前見證這一切的玩家本身。因此,《掠食》在方方面面都體現了測驗充斥誤導性、強調測驗的過程而非完成測驗的目的的特質。

在《消逝的光芒》《極地戰嚎》等遊戲中,完成支線任務是獲取遊戲資源必不可缺的手段,而即便是《恥辱》《殺出重圍》這類任務並不存在直接獎勵的遊戲裡,完成支線任務通常也會給玩家帶來更大的優勢。比如《恥辱》一代中完成拷問畫商的支線任務可以獲得儲藏豐厚財產的保險箱的密碼,而在其DLC《界外魔之死》中通過尋找鴉片即可使銀行場景中的敵人全部昏迷從而大幅降低遊戲難度。

但《掠食》的支線任務則往往得不償失。像是《鑽戒恆久遠,一顆永流傳》(With This Ring)與《古斯塔夫·萊特納》(Gustav Leitner)兩個對主線毫無影響,堪堪稱作小插曲的支線任務皆要求玩家重返危機重重而且已經被探索的植物園船員宿舍區並取回關鍵道具,然而除了船員的口頭感謝外玩家並不會獲得任何獎勵。而由於遊戲機制導致的物資緊缺與對資源管理的嚴格要求,是否要冒著消耗資源導致慢性死亡的風險完成支線任務就成了玩家需要考慮的問題。藉助移除實質性的任務回報,而完成這些看似無用的支線任務的驅動力則由獲得遊戲優勢轉變為了對倖存者的實質上的同情,而玩家能否冒著風險完成這種看似沒有實質回報的任務則是《掠食》試圖創造的心理遊戲的核心內容。

而這正是《掠食》相較於其沉浸式模擬遊戲前輩在遊戲引導設置的獨特之處。《生化奇兵》中泰南巴姆博士的懇求在遊戲流程初期就給予玩家“不要殺死小妹妹”的提示,《殺出重圍》系列則通過為潛行與不殺行為提供的豐厚獎勵的方式引導玩家以潛行而非戰鬥風格完成遊戲,兩代《恥辱》主角科爾沃與艾米麗護國者與帝國女皇的身份同樣使得濫殺自己的子民顯得不合時宜,而新《神偷》中主角加勒特更是先入為主地在序章便教導同伴不要殺人。

然而,這種通過遊戲機制和情節設定來引導玩家向善的設計傾向卻在《掠食》中卻不見蹤影。首先,《掠食》極其嚴苛的潛行判定使得背板潛入的玩法顯得天方夜譚;另外,殺戮行為在《掠食》中收益往往更高-僅僅擊倒或者駭入勤務機無法獲得任何資源,然而擊毀勤務機則獲得寶貴的醫療包等道具。

而對主角的設定同樣也抹除了殺人的道德約束-對遊離在人與風暴異魔邊緣的已然失去自我的摩根而言,死亡的意義不會比電腦關機更大。《掠食》在殺人機制上也最大程度保證了玩家的自由度。在諸如《恥辱》與《半條命》等遊戲中,殺死關鍵盟友會直接導致遊戲結束,而在《掠食》中每個npc都可被殺死而不會影響到遊戲進程—即便殺死一月和艾利克斯,他們身上的關鍵道具與留下的線索同樣能夠指引玩家繼續遊戲,而與主線內容無關的其他船員亦不存在例外。

另外,《掠食》作為一款強調選擇與自由度的遊戲卻令人驚異地沒有利用道德系統來作為給予玩家獎懲的機制。即便在以給予玩家多樣化選擇而聞名的遊戲裡,行善總是獲得獎勵而作惡最終必將受到懲罰。掠食中並不存在《恥辱》中對以高混亂度完成遊戲不滿的薩繆爾和《殺出重圍》一代中對殺死親兄弟的J .C.Denton嗤之以鼻的同伴。

在《掠食》中,殺死塔洛斯一號的倖存者幾乎不會招致除了角色劇情線中斷外的任何後果,而這唯一的損失也因為《掠食》可以自由讀存存檔的機制而意義被無限壓縮,做個殺無赦的惡魔甚至能夠體驗到額外的情節-如果玩家在前半段遊戲流程中殺死了塔洛斯一號絕大多數的倖存者,那麼被餘家派來殺人滅口的達爾則會與摩根達成一筆交易-摩根幫他殺掉塔洛斯一號剩餘的倖存者,達爾則在他的航天飛機上給摩根留個座位。

劇情驅動遊戲諸如《最後的倖存者》系列與《決勝時刻》系列對死亡的悲情大肆渲染來挑撥玩家心絃的橋段在《掠食》也毫無蹤跡--與之相反,《掠食》採用了極其剋制與冷酷的方式來處理死亡。當玩家第一次到達貨物儲藏所時會收到來自達尤·伊威的求救信號—他誤將自己所在的氣密貨倉發射到太空中—玩家可以選擇通過貨運系統回收貨倉從而拯救伊威,而袖手旁觀則會導致伊威因耗盡氧氣而在無線電中漸漸沉默。隨後,搜刮伊威的屍體即可找到他留下來的遺言。沒有特寫鏡頭和渲染氣氛的配樂,也沒有來自其他npc的道德譴責-這就是在《掠食》中玩家所面對的情景。至於遊戲場景中處處可見的被擬態吸乾的屍體、在真空中飄蕩的死相各異的前轉星職員們則完美地映照了《異形》那句知名的標語:在太空中,沒人能聽見你的尖叫。

而即便在極其有限的情感引導上《掠食》也讓玩家感受到的更多是負面的情緒—艾利克斯是個只想保留風暴異魔研究成果、無視空間站員工生命的瘋子,自己的老父親要殺了自己,該死的達爾還稱自己為老鼠,易露欣竟然還因為連餘都記不起來的背叛行為對自己滿腔怨氣,伊威也是個八棍子打不出屁的老古板,七扭八歪面目可憎的風暴異魔更是殺人不眨眼,而就連炮塔也會把使用神經調整儀過多的主角認成敵人。既然沒有什麼值得留戀與拯救的東西,為這絕望的喪失人性的煉獄新增一具屍體又如何呢?

在整個遊戲流程中玩家被引導去思索的問題始終是如何應對風暴異魔危機。遊戲流程中相遇的兩位重要配角-米凱拉·易露欣和達尤·伊威對如何處置風暴異魔各執一詞:前者由於其父親的關係對風暴異魔充滿怨念,認為應當毀滅空間站從而徹底消滅風暴異魔;而後者則站在科學家的立場上勸摩根利用極波發射器殺死風暴異魔,保留塔羅斯一號對風暴異魔的研究成果。

除此之外,十二月與一月、艾利克斯與摩根所持的不同的視頻檔案、塔洛斯一號上的狀況與餘的所見所聞皆存在鮮明的指向性-風暴異魔究竟是否應當繼續存在?至於以何種方式去完成整場遊戲則被棄之一隅,成為一個無傷大雅的手段問題。通過剝離死亡所附帶的諸如情感衝擊等等外延的意義並將《掠食》成功地將其還原為在這座妖惑鬼崇的空間站所發生的普通地不能再普通的尋常之事,從而讓解除了一切倫理束縛的玩家在這場心理遊戲中徹底地暴露自己的本質。

當然,這並不意味著《掠食》是《暴力郵差》式鼓勵無限制殺戮的遊戲,只不過《掠食》對玩家的道德審判展現的更加隱秘與晦澀,以至於單程遊玩體驗甚至完全無法發掘。當玩家完成達爾殺死塔洛斯一號的所有倖存者的任務並來到穿梭機艙準備離開時,達爾便會反水坐收漁翁之利,而摩根則不得不和大批軍事勤務機以及達爾本人作戰—這位背叛了自己的員工的老闆就這樣親身嚐到了被背叛的滋味。

在主遊戲結束後,保持人性、救助船員的玩家將會被給予選擇是否與人類合作的自由,一心為更偉大的利益而濫殺無辜的玩家將會被作為失敗的試驗品被毀滅。通過以模擬形式來展現玩家在塔洛斯一號的冒險,《掠食》巧妙地迴避了玩家對好結局的刻意追求並使得玩家在遊玩流程中暴露自己的本心。從這個角度來說,《掠食》正是一場對摩根·餘、風暴異魔實驗體乃至於在屏幕前的玩家本身的心理測驗,而‘心理遊戲’這一看似難以理解的詞語的意義亦不言自明。

V

在精妙的劇情結構與遊戲機制之外,《掠食》同樣通過考究的設定與有信服力的世界觀構建為這個身處遙遠未來的世界增添了一份懷舊感。《掠食》中關乎風暴異魔的諸多設定的靈感實際上正是來自上世紀五十年代的靈能學。靈能學這一概念由20世紀50年代和60年代的美國科幻小說所提出,而靈能(psionic)的構詞法psi(通靈)和電子學的詞綴(-onics)兩部分組成則意味著它將電子學工程原理應用於超自然現象的研究與和使用。作為一門從科幻小說興起並實際缺乏科學依據的學科,靈能和與之相關諸如超心理學等等概念很快就受到了主流科學界的排斥並退出歷史舞臺,然而《掠食》卻設想了這一如今被掃進歷史垃圾堆的偽科學在未來的復興—歷史悠久並且廣為人知的念力(Telekinesis,遠程操縱物體的靈能技能)和火焰運動(Pyrokinesis,操縱火焰的能力)則被《掠食》以遠程操作(Remote Manipulation)和超熱能(Superthermal)的名義收進神經調整儀升級選項供玩家選擇升級。

另一方面,風暴異魔的設計也參照了靈能心理學中的外質概念。根據通靈師古斯塔夫·萊利的說法,外質是一種“外觀變化很大,有時是蒸汽狀的,有時則類似泥漿,有時是一束細線,或者是一種精細的織物狀組織”的物質,而外質的這些特性則恰恰與風暴異魔生物同時具有固體、液體和氣體的特性並可以隨意改變形狀與結構的描述不謀而合。

除此之外,塔洛斯一號中巨大笨重的磁帶機和其他過時設備正是卡列塔與真理計劃時代的遺產,作為塔洛斯一號標誌性設施的大堂和植物園則以同樣在上世紀流行的復古主義和裝飾藝術風格建造,而在塔洛斯一號歷史中頻頻提及的美蘇爭霸與太空競賽更是為《掠食》增添了一份冷戰時代的懷舊感。《掠食》所塑造的在遙遠未來卻仍充滿著戀舊之情與復古趣味的塔洛斯一號空間站正是一面反照太空探索黃金年代的鏡子。