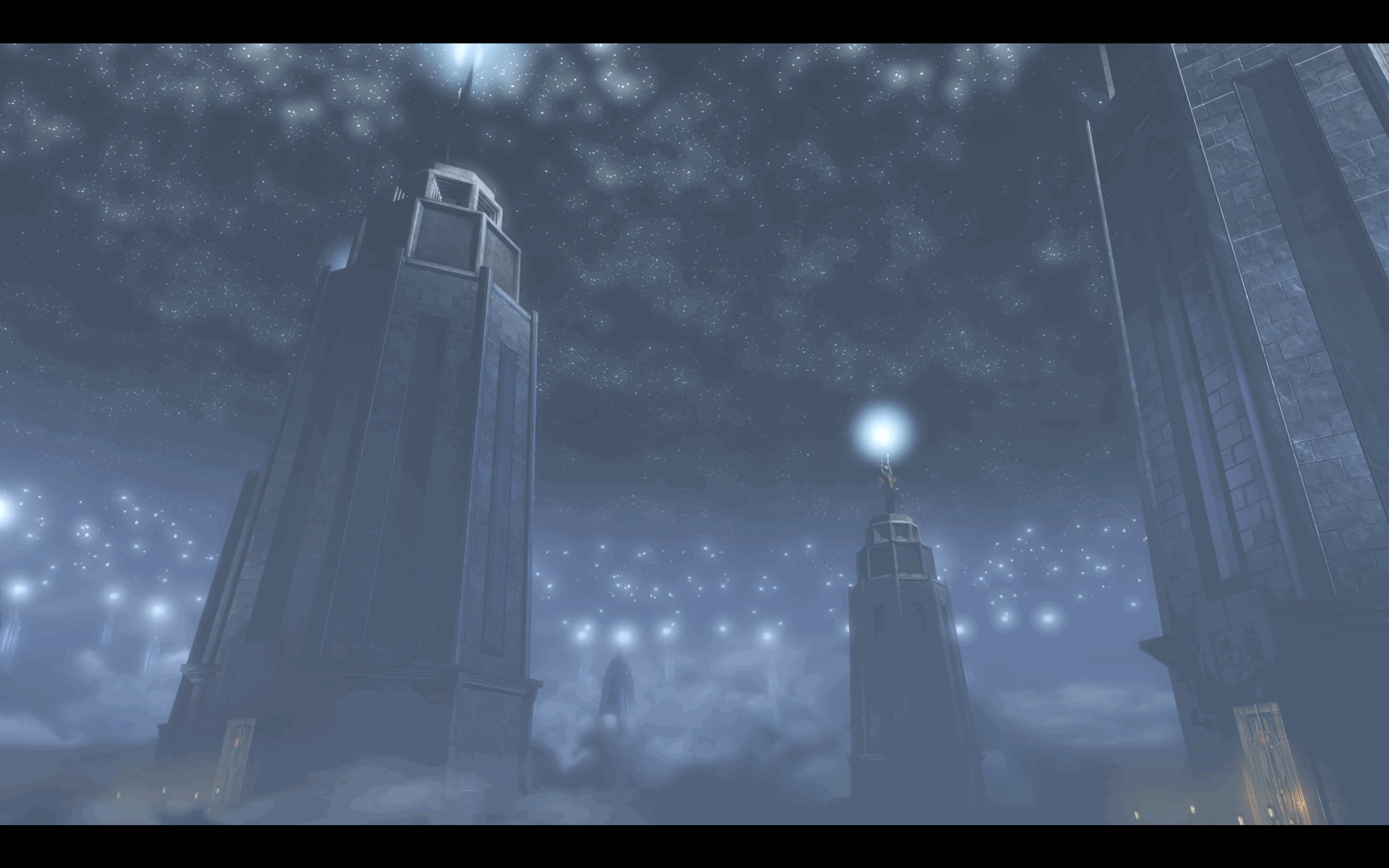

生化奇兵:無限 | Bioshock Infinite

為了這碟醋試圖把“前菜”一代二代玩完,但是玩完一代發現二代的場景無甚新意,更關鍵的是鍵位全亂了還不能改,遂直接啟動無限。後來查閱相關資料,發現Irrational Games直接負責的只有一代和無限,屬於是歪打正著。

生化奇兵系列的中文方塊字始終又小又瘦又長,無限這一代還只有繁體,看得令人頭疼。錄音帶還沒有字幕了,不想練聽力就只能打開菜單一點點翻著看。於是過完序章之後突發奇想,決定放棄理解劇情,只管一路突突突殺殺殺,說不定能找回小時候4399的快樂。現在玩完結局,補了劇情解析,覺得這是我在遊戲上做過的最後悔的決定之一。

不論世界觀的話,一代的敘事和演出效果可謂扁平;我帶著甚低的預期去體驗無限,自然被一次又一次地震撼。尤其是最後的結局演出,讓我“看不懂但大為震撼”的同時捶胸頓足之前沒有靜下心來看劇情。關掉遊戲之後迫不及待打開麥教授2015年的名篇,跟著把故事及其內涵捋了一遍(順便劇透了海葬)。於是晚上躺在床上翻來覆去睡不著,滿腦子都是伊麗莎白在沙灘上轉圈圈跳舞、“What happened will happen”、“No, I'm afraid of you”、“Bring us the girl and wipe away the debt”,還有最後漫天的燈塔和星門。

哽咽了

古人有云,在生化奇兵無限的評測中,對伊麗莎白髮電是不可或缺的一部分。我發不出來,我的電都變成了眼淚在肚子裡淌。麥教授說得好,為什麼伊麗莎白是遊戲史上最成功的AI隊友之一?除了劇情加分和金牌輔助之外,還有最關鍵的一點:她在不擋路的前提下,始終走在你的身前,活躍在你的視野裡,讓你能夠看到她的一顰一笑一舉一動。時時刻刻都能看到對方,如此日久,方能生情。

睡不著聽歌,隨機播放到《滔滔》,聽到“飲啦”那段鼻子一酸,於是又一首歌與一段特定的回憶和情緒綁定了。

我的靈魂,我的眼淚 / 我的故鄉,我的一切 / 哪會攏無法解說 / 我的生活,若親像大海 / 我的快樂,我的傷悲 / 哪會攏分袂清

動物井 | Animal Well

最後找到四十餘顆蛋和四隻兔子,感覺寸步難行了。以我的觀察力和思維能力,再找下去無異於窮舉法大海撈針。

一是動物井不像環繞回廊那樣傻瓜式便捷,會在大地圖上自動標註未探索完全的房間,更不能來去自如地傳送;

二是很多類銀式能力鎖需要走回頭路,比如陀螺鑽地,比如點蠟燭,比如石燈照虛體,比如遙控器。但是我沒有在地圖上做標記的習慣,剛拿到鉛筆都沒想到在哪用,也記不起來曾經見到過的能力鎖都在哪裡,所以只能地毯式回滾搜尋,效率奇低;

三是發現某些謎題與二週目有關,比如那個時鐘顯然是速通計時,比如超級泡泡杖那個房間左下的箱子似乎需要一命通關,但我對“eureka”式解謎遊戲缺乏二週目的耐心;

四是偶然看到了某些深藏不露的冰山一角,比如地圖裡有幾處不完整的箭頭陣列,好像是曲譜,再比如有很多零散分佈的帶點陣和圖標的柱子。要是真像FEZ那樣碎片式廣佈,甚至還有邪道ARG的話,如果光憑我自己閉門造車,恐怕一輩子都研究不出來。

綜上所述,還是帶著敬意放棄了,準備找一些謎題全解,看看這冰山到底藏到了什麼地步。

最後看了全解,發現光是基礎道具就缺了不少

Neva

Gris是一個空靈、恣意、天馬行空的幻想世界,不會受到某種特定的場景風格限制;正因如此,在體驗過Neva的前一個小時之後,我一度有些擔心,擔心Neva會被這種“森林主題”限制住,沒法再有那種無拘無束的表現力。

後來玩到秋天過半,覺得自己真是杞人憂天。與其說是“森林”,不如說是“自然”;如果說Gris是抽象、寫意、概括性的,那Neva不僅繼承了這份神韻,還依託“自然”表達出了更加具體、寫實、有生命力的風景。尤其是冬天的二、三部分,鏡像廢墟、水墨遠景、湖泊上群山森林遊雲的倒影。和Gris一樣,Neva在我心目中成為了無法用評測的口吻來談論的那一檔遊戲。還能說什麼呢?能玩到這種遊戲,活著真是太好了。

道中小怪的設置著實有些尷尬,不夠華麗,無法襯托場景,也不夠簡單,無法增強沉浸。戰鬥要是都有黑狼和皇后的水準就好了,要的不是有多難,是流暢優雅。

%%

前段時間重讀三國演義,有感而發,以下為長篇高強度攻擊性暴論。

從《三國》的前作《史記》開始,就一直有人在扯“真實性”與“文學性”的這套屁嗑。無論是“三國演義的歷史真實性太差了,差評”的反方,還是“雖然真實性稍差,但是文學性很強,神作”的正方,我都無法理解,為什麼放著好好的三國志不讀,偏要來三國演義裡辯論所謂的“真實性”。在我看來只有三種可能:一是吃飽了撐的急著亂放屁,二是他沒聽說過《志》,聽著《演義》的大名就撲上來讀,讀完了覺得太假,於是破口大罵,不知道其實《志》可能更適合他;三是讀過《志》,目標明確地跑來罵《演義》,藉此證明自己那點可憐的“史學素養”,顯得自己見識廣泛、品味高尚、思想頗深。

你說得對,三國演義的確“不夠真實”,但是這廢話需要你說?一旦聽見聊三國,總免不了詩興大發,趕緊插進來說一句華雄其實不是溫酒斬的。那我還能怎麼說?對對對,三國姓溫的人確實不多,華雄應該遇不上。當然還有第四種,只聽說過三國殺,像蟑螂一樣哪裡熱鬧、哪裡有架吵就往哪鑽,這種類人生物不在討論範圍內。

退一萬步講,《演義》標榜自己有歷史真實性了嗎?《漢書》出版之後一直被人罵不夠真實,於是《後漢書》痛下決心想要證明自己,從前人那裡學來了一整套編纂架構,雖免不了被指指點點,但至少差強人意;在此基礎上,有人回過頭去批判前作《漢書》的“真實性”,也算情有可原。那我問你,羅貫中說自己寫的是史書了嗎?且不論主觀意願,只看客觀結果,《演義》是怎麼給你“想強調真實性”的印象的?你不妨去紅樓夢裡論打戲,去水滸傳裡論言情,保不齊能寫出幾本書來,讓所有人都知道你是文學領域大神。

說句題外話,我見過最好笑的是有人把一首小眾意識流散文詩拎出來,從第一個偏旁到最後一個部首,逐字逐句批得體無完膚,正氣凜然、義憤填膺地說它沒有邏輯、沒有人物形象、沒有史學參考價值、甚至連作者自傳都沒有附上,最後得出的結論是作者和讀者都是圈地自萌的精神病人。我現在還時常把那篇文章撈出來看一看,看一次能樂兩天。

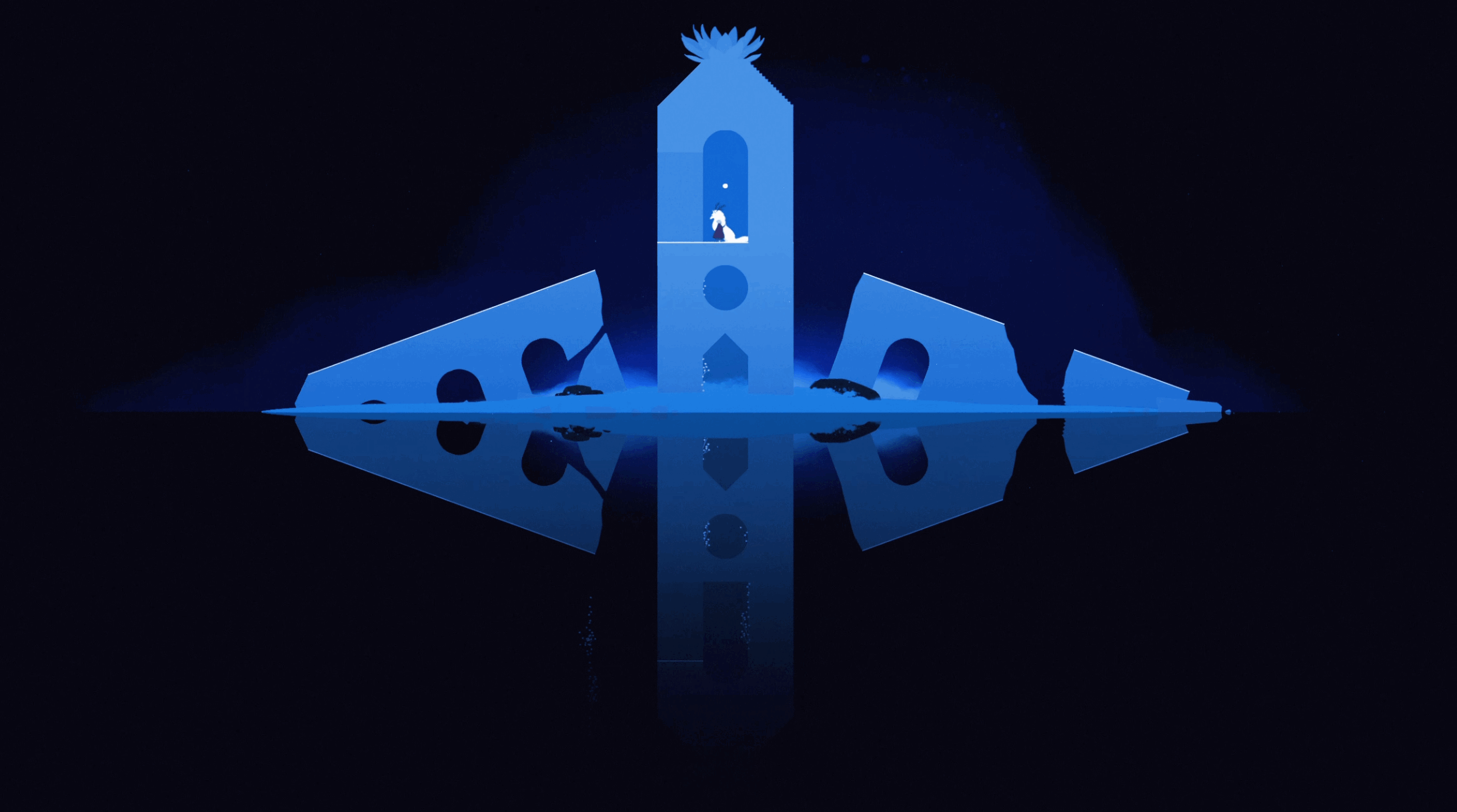

SANABI

久仰大名,預期極高,但還是高於預期。首先把整出《閃避刺客》這個閃避譯名的人拉出去槍斃一百遍,不信不達不雅,直接音譯都要好一萬倍。要扼殺一款遊戲的傳播,有時真的只需要一個糟糕的譯名。

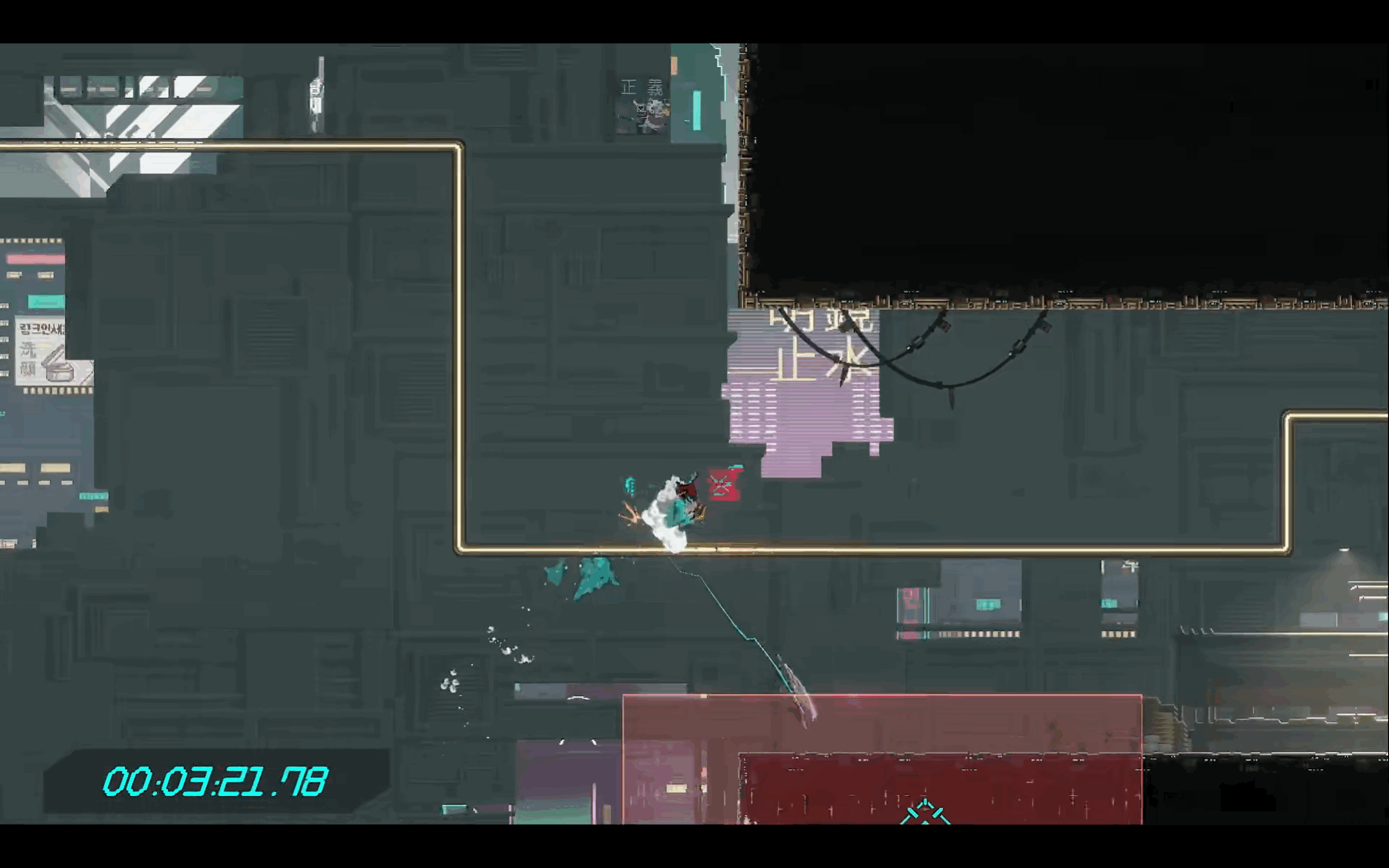

優秀的平臺跳躍遊戲往往都有一個核心機制,在此基礎上構築一套上手快、精通難、上限極高的動作系統;蔚藍是衝刺,奧日是猛擊,空洞是下劈,SANABI則是“擺盪加速”。這些遊戲也往往都有一條難度曲線,足夠平滑但又足夠陡峭,能讓玩家在一次次嘗試中不斷觸摸並超越上限;但SANABI的重心顯然並不在於此,它選擇了另一條怪異而令人信服的路:保證玩家帥氣、無腦、爽快、順滑的操作下限。

通關過SANABI的玩家,肯定都會贊同我這句話:關卡設計本可以有一萬種方式刻意要求微操、預判、卡時機甚至鑽小縫,但是作者寧可讓鉤爪長達半屏,讓普通難度下呼吸回血加四次容錯,讓擺盪衝刺具有無敵幀,甚至鉤爪抓牆就能回覆衝刺。我打完遊戲去看速通,看單擺式鉤爪在空中拐出銳角彎來,那場面就像蔚藍利用超級衝刺、二段衝刺、外加爬牆就能回覆衝刺跑1A一樣。

你蜘蛛俠能把蛛絲當撐杆用嗎?

對於一款平臺跳躍遊戲而言,這些寬容到過分的設計簡直不可理喻。如果作者真想上難度,他大都可以把這些都砍掉,讓你凌波蹭車蹭一天。當然作者也內置了一命難度,執著於給自己上強度的玩家不必擔心。我對於強度十分地不執著,所以心安理得心滿意足地享受著帥氣、無腦、爽快、順滑的操作下限,開著普通難度滿天亂飛,偶爾也會吃一下癟,但總會接著滿天亂飛。

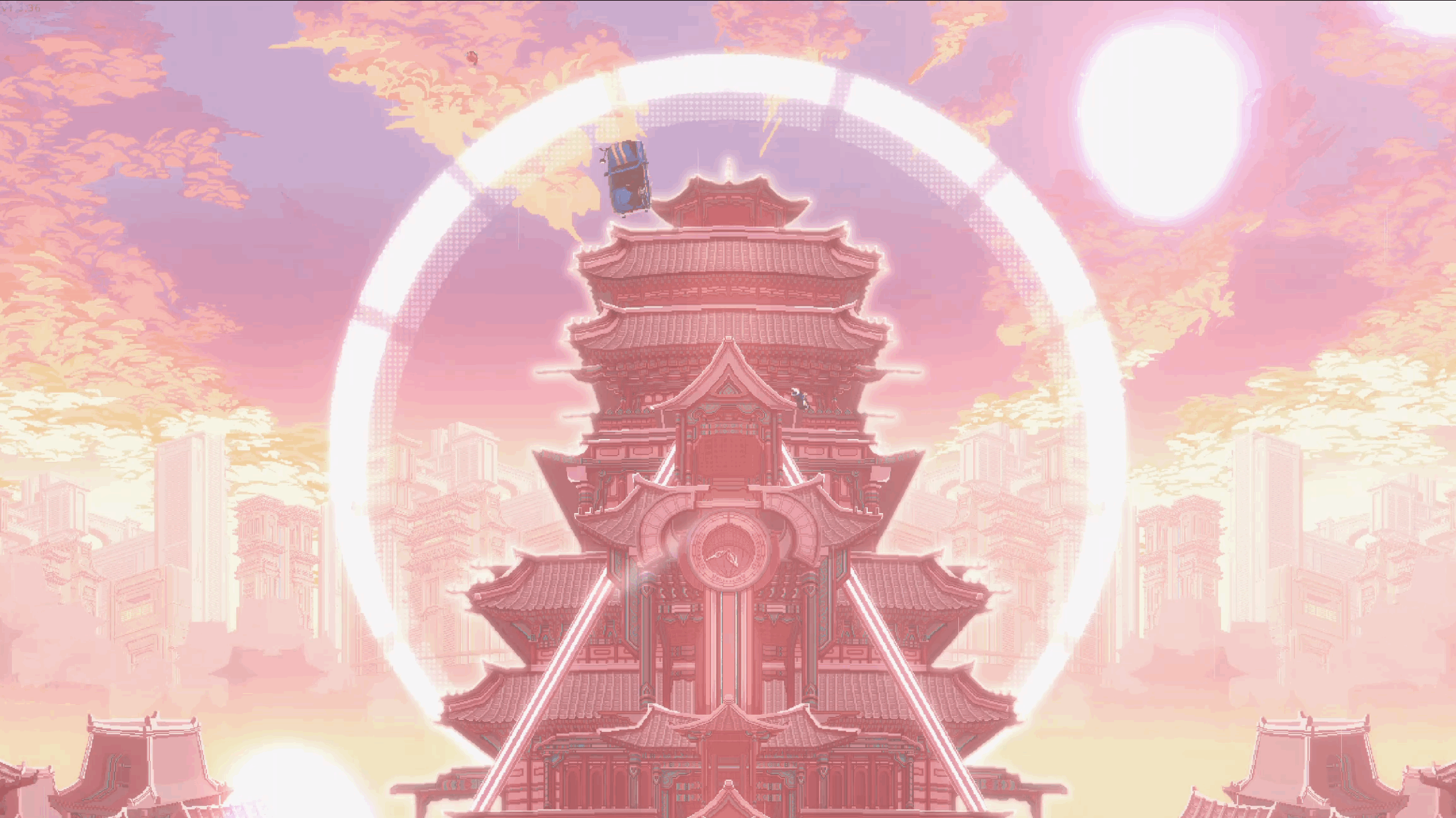

這種以放棄難度為代價保障心流的設計,在末章攀登到達了頂峰。我承載著角色的諾言、決心、意志和解除了限制器的秒蓄大沖,腦中的每個神經元都活躍到了極限,在鱗次櫛比的平臺間行雲流水地飛蕩跳躍,就好像初見一命7A一樣。我沒法再更進一步地具體描述了,再比喻的話就不太文明或者不太合法了。

如果說上述戰鬥/跑酷體驗可以打八分,那劇情就可以打九分,演出效果可以打十分。當我們討論所謂“演出效果”時,決定評價的往往不是“平均演出水平”,而是突破“平均”的那些瞬間。ut的戰鬥界面一向是呆板的黑白像素,所以最後的“記憶如潮水般湧回”才能如此動人;雨世界的鏡頭一向是突兀切屏,所以最後虛空海的漫長下沉才能不可思議。SANABI同樣如此,尤其是第三章中段之後,演出高潮迭起,寫到這裡我已經在腦中報出了一大串菜名。這或許是很多人評價SANABI“劇情/演出重於遊戲性”的原因之一,暫且不論遊戲性如何,演出實在太震撼了。

最後是劇情,但是我還沉浸在後勁裡走不出來,於是決定以不劇透為藉口不聊這部分。我只能引一段歌詞,在最後的攀登過程中,這段歌詞一直在我腦中轟轟然地響著:

看他們拿起所謂道德的刀啊 / 刨掉我的思想還有我的心臟啊 / 他們在黑裡沒心沒肺的笑啊 / 這空空如也的 / 付之一炬吧 / 我賤爛的生命 / 所以接受吧 / 結局已經註明 / 所以摒棄吧 / 那世俗的詬病 / 所以嘲笑吧 / 這沉沒的悲鳴

之前寫Neva的日記引了半首山雀,最後左手摁著右手全刪了。最近寫東西總有引經據典的衝動,不知道算是返文青了還是變油膩了,不過更可能是文化素養過於貧瘠,已經不足以靠自己的話語表達內心情感了。