前文:

《UFO 50》中第 51 款遊戲的秘密(一)

《UFO 50》中第 51 款遊戲的秘密(二)

《UFO 50》中第 51 款遊戲的秘密(完?)

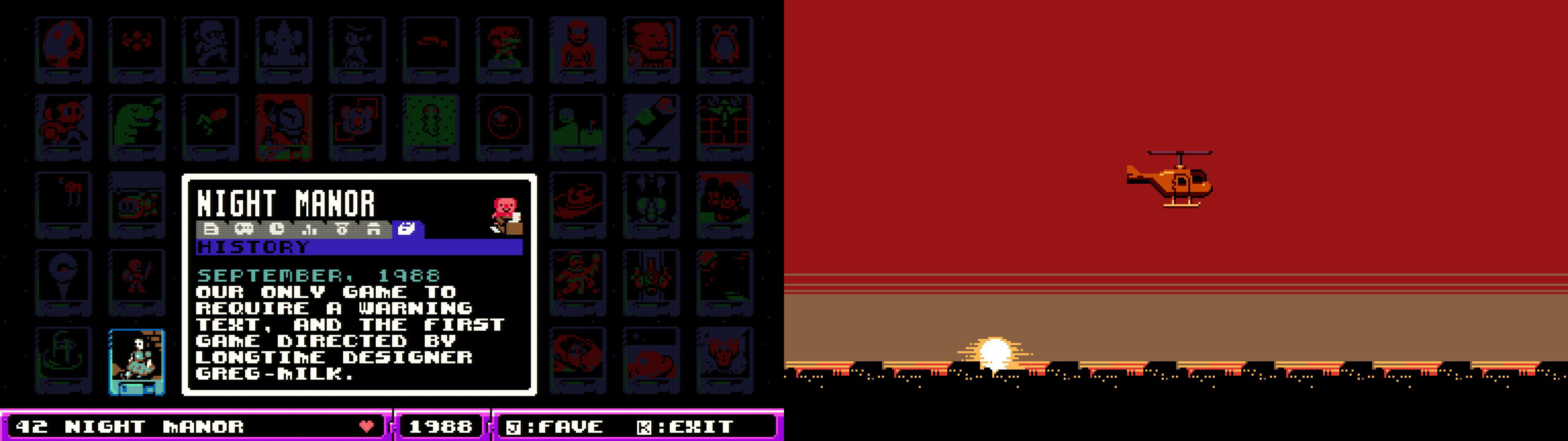

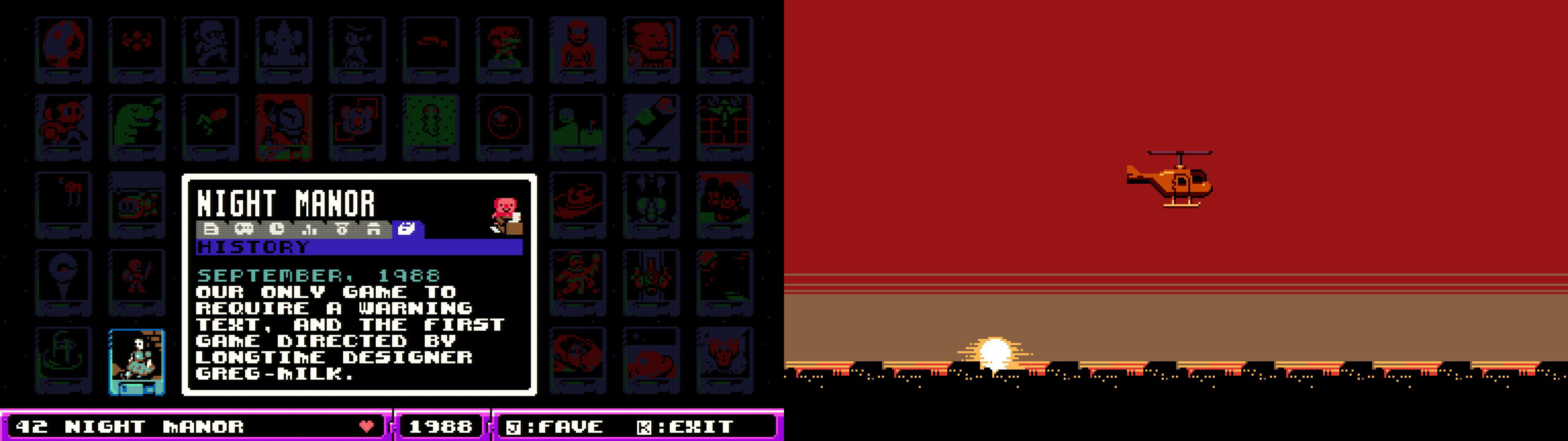

此前,我們完整走過了《UFO 50》隱藏的第 51 款遊戲《瘴氣塔》的尋寶之旅:從一個代碼開始,串聯起分佈在 25 款遊戲中的所有線索,四進四出《瘴氣塔》,也即 UFO Soft 的公司大樓,從地下室一路探索至塔頂,集齊散佈其中的三張軟盤,解鎖並見證結局。

尋寶的起始和終點

就明面而言,這段尋寶之旅應當是結束了,但我們無法忽視大量並未獲得解答的疑惑,對《瘴氣塔》的故事也雲裡霧裡。本文將在前文基礎上,補充並回收諸多細節和伏筆,儘可能完整地敘述出故事全貌。那麼,讓我們從《瘴氣塔》中的兩間秘密房間開始。

一、兩間秘密房間

1.1 抽水馬桶的秘密

先前,我們第三次進入《瘴氣塔》時,有這麼一個伏筆:

視角切換到青蛙主角,它在某處衛生間的地板上醒來。我們暫不打擾上鎖隔間內的其他同事,也不要手癢按下馬桶抽水按鈕——後續解謎需要觸發特定次數。

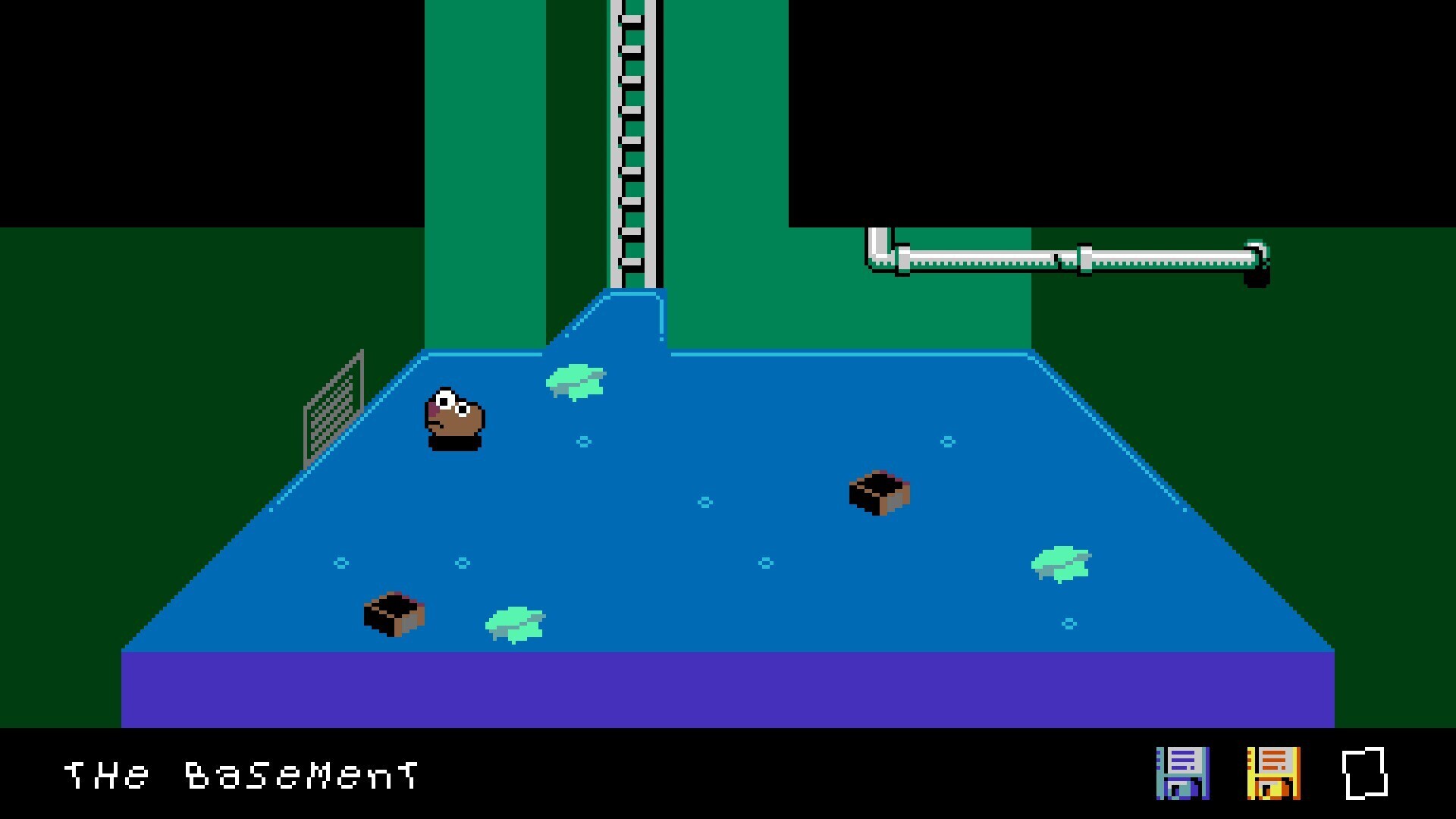

是時候揭曉抽水馬桶的秘密了。當我們按下衝水鍵,系統會提示:“你衝了馬桶,聽到的聲音彷彿是一場遙遠的暴雨”,這大概是在暗示,遠方某處也傳來了水聲,或許是哪裡的管道漏水了。秉承著“水往低處流”的樸素道理,我們往樓下探索。

“你衝了馬桶,聽到的聲音彷彿是一場遙遠的暴雨”

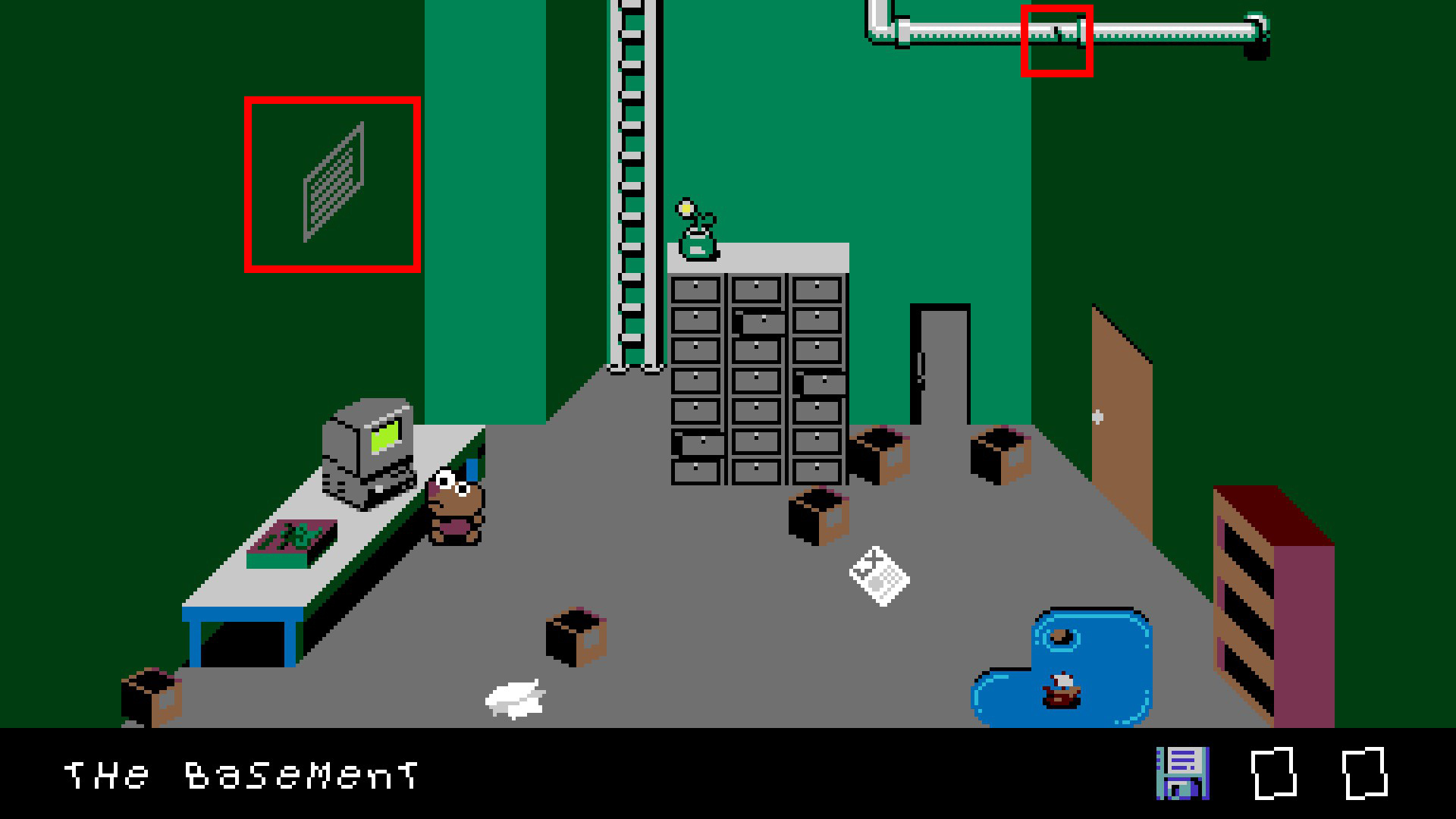

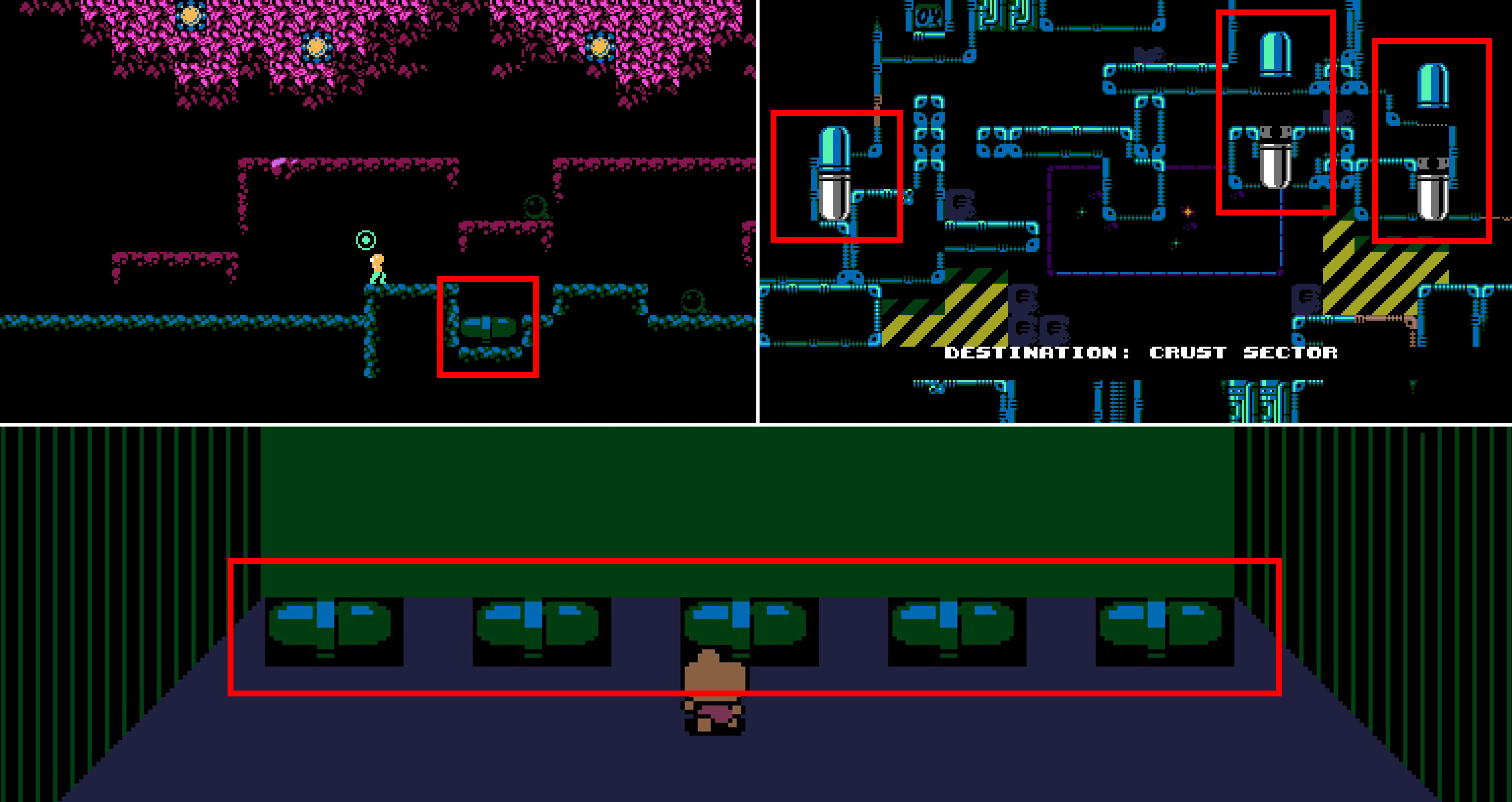

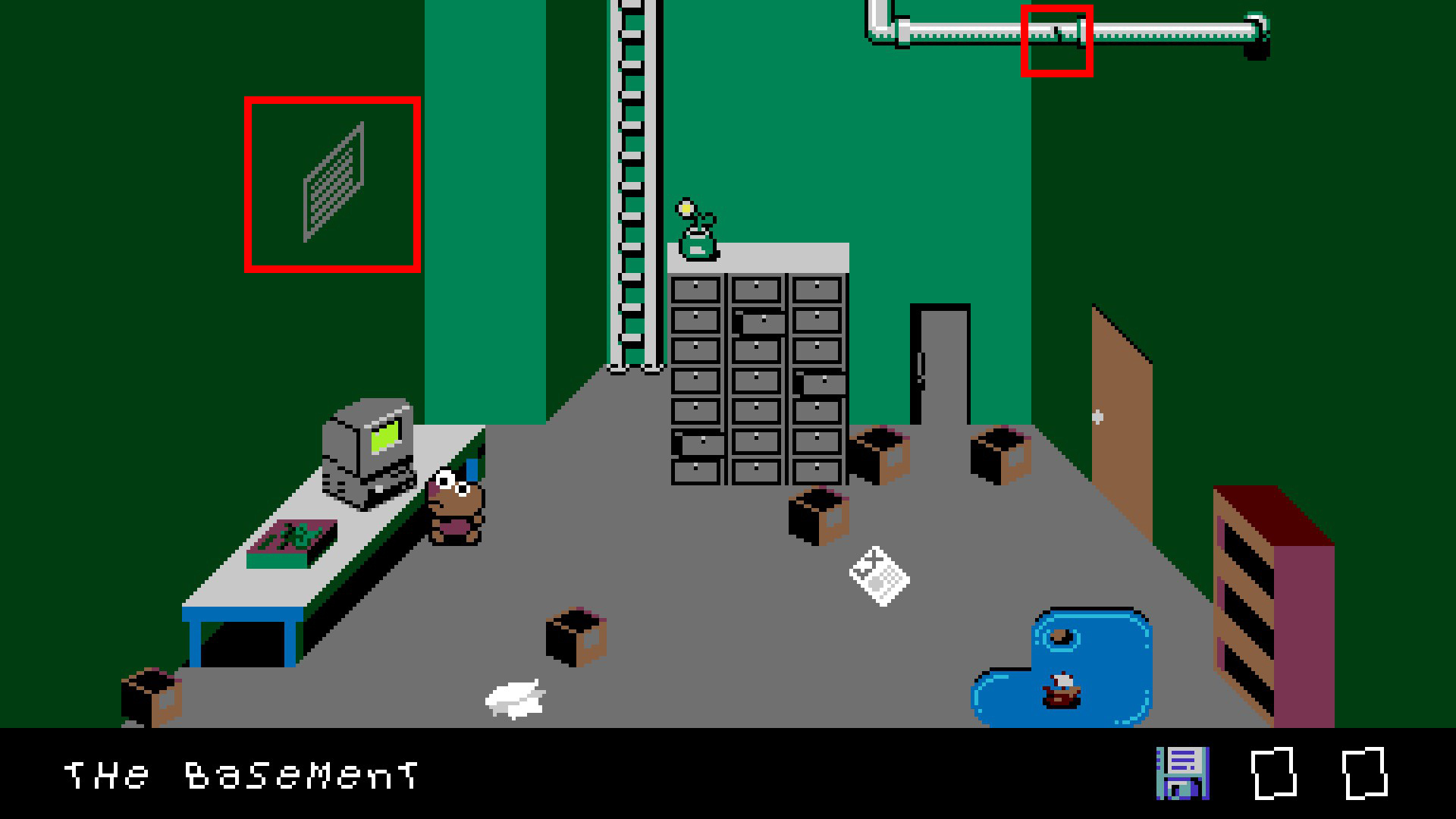

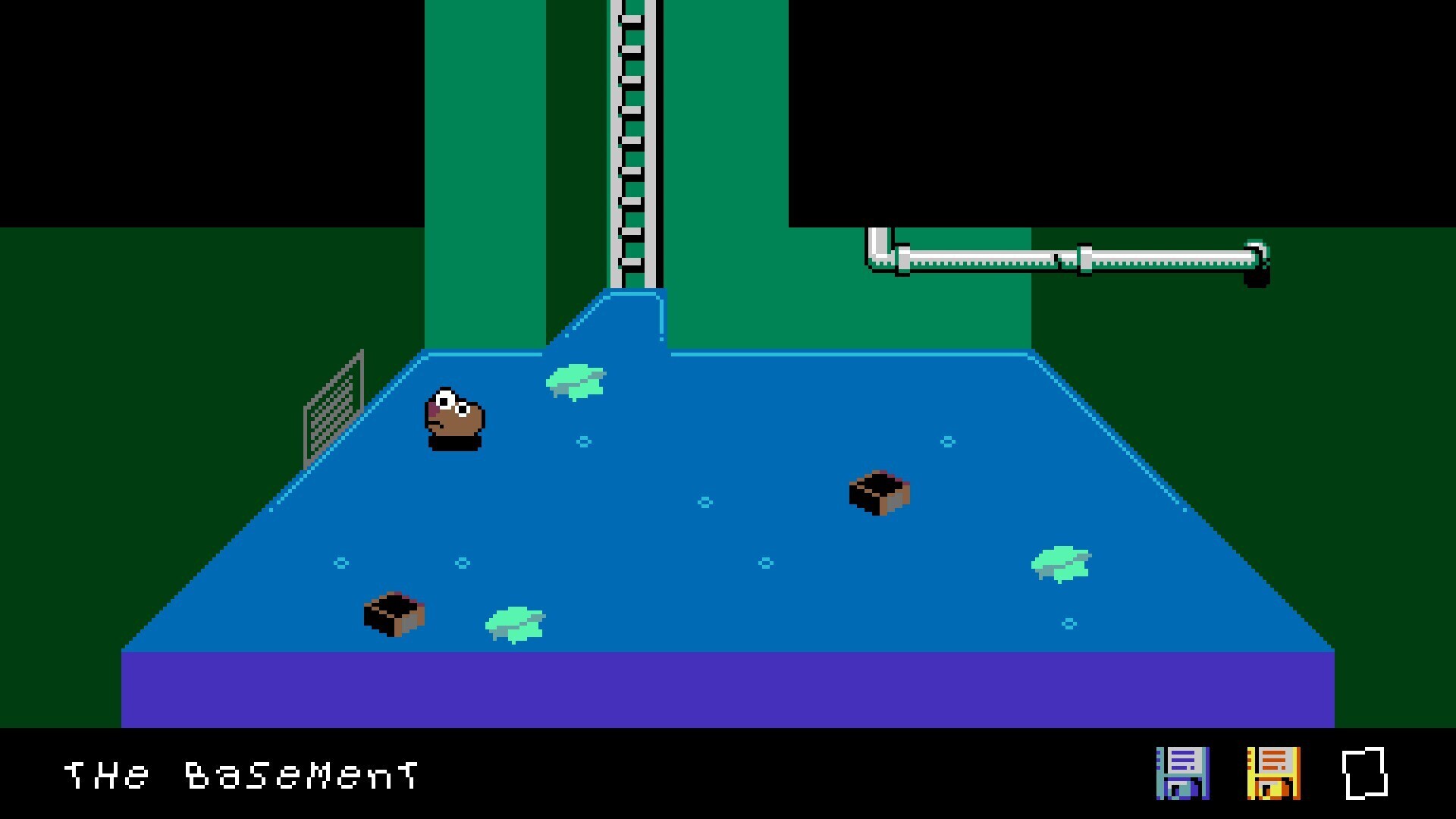

我們早前造訪地下室時,可能不會太留意這兩處細節:左側牆上的通風口,畢竟其高度相對青蛙主角而言遙不可及;以及右上角的水管裂口,因為它有些不起眼。結合上文,能否通過抽水馬桶引發管道漏水,淹沒地下室,讓我們浮到一定高度,從而進入通風口呢?答案當然是肯定的。每衝一次水,地下室水位都會升高一點,而不多不少六次之後,水位將正好達到通風口邊緣。

地下室兩處細節

沖水六次,水位將正好停留在通風口邊緣

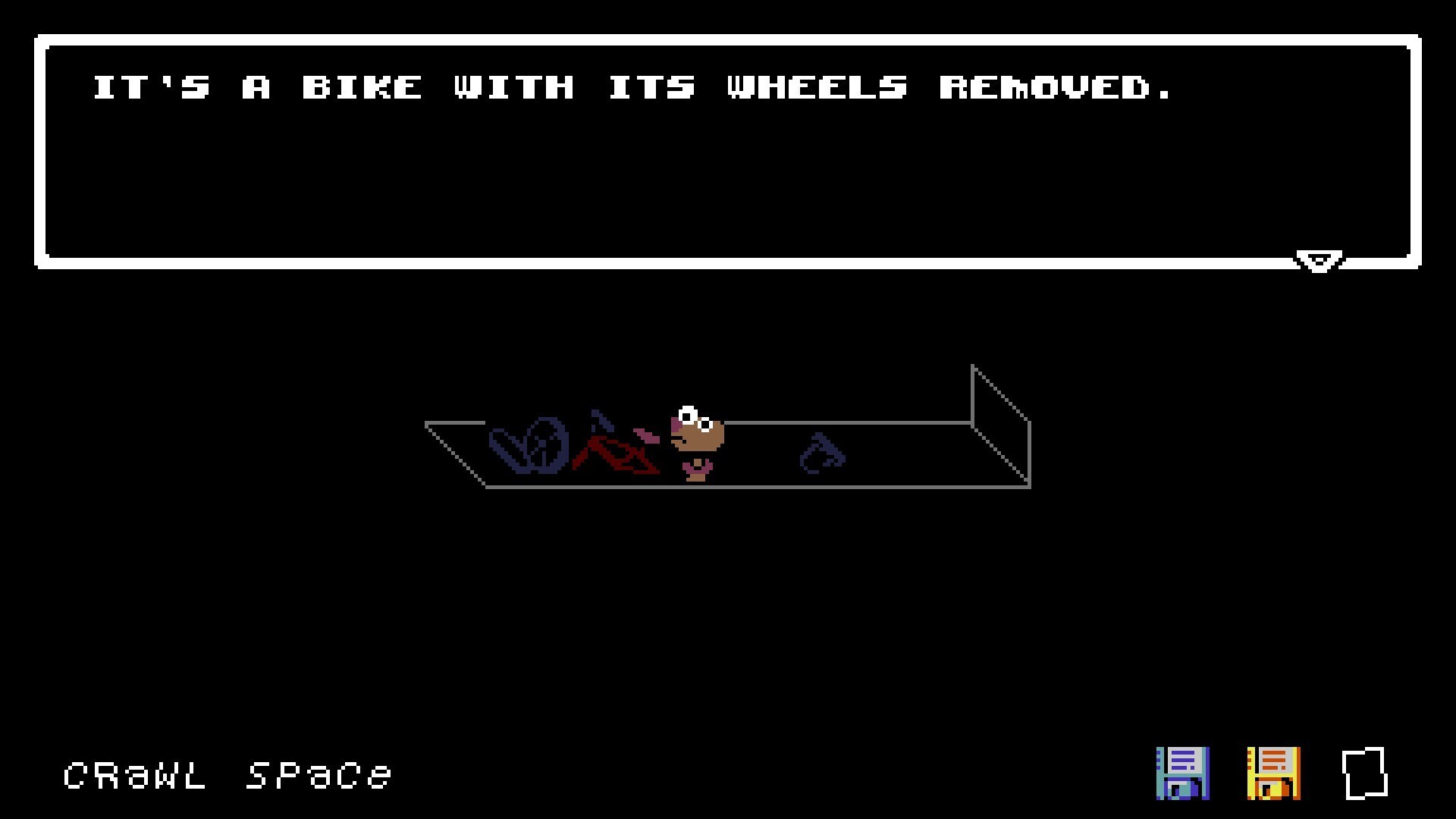

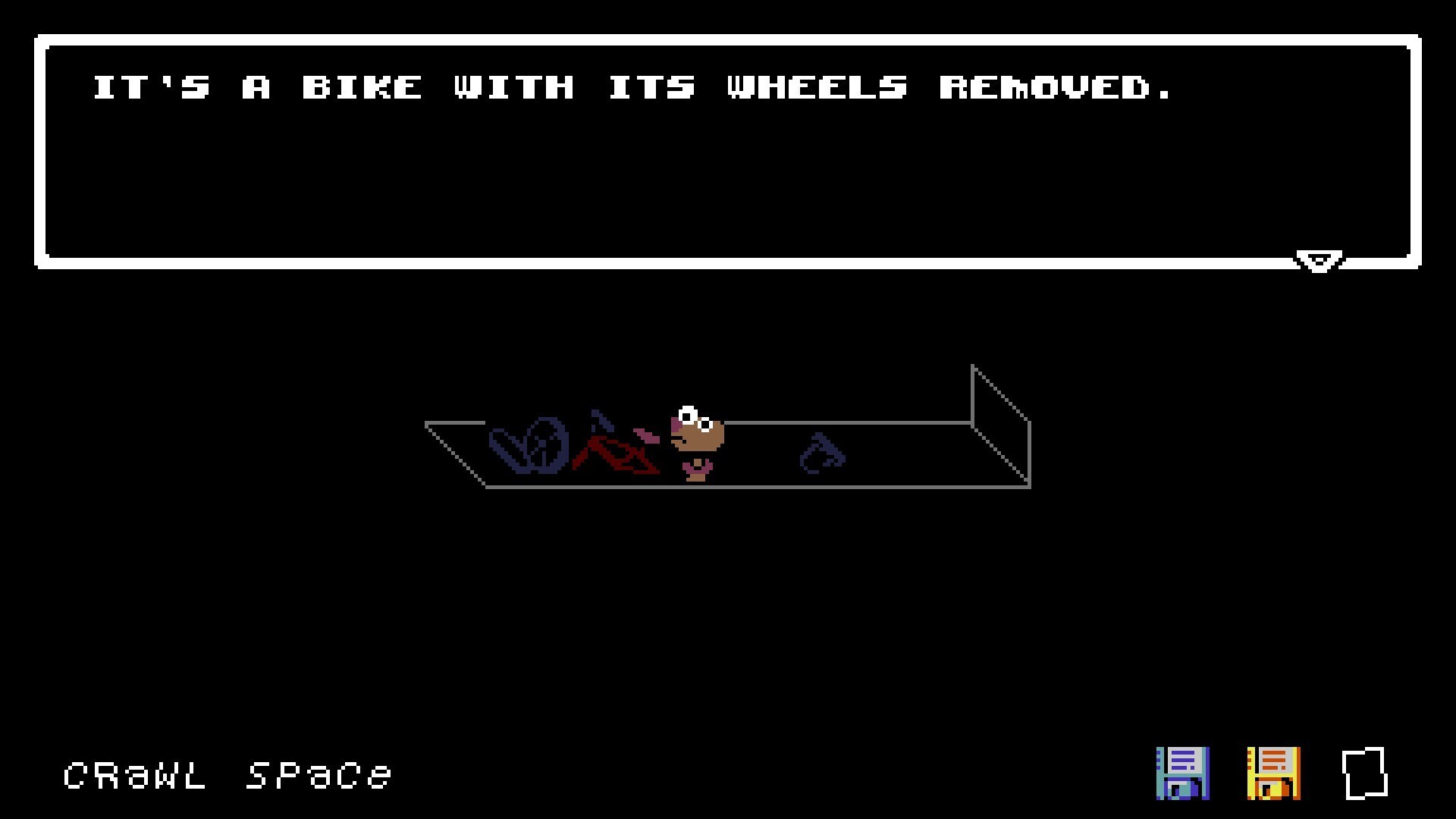

進入通風口,我們將發現一把損壞的車鎖,以及一輛被拆掉輪子的自行車。這裡便是《瘴氣塔》的第一間隱藏房間,而兩樣物品將成為《瘴氣塔》中那樁失蹤案的決定性證物。讓我們繼續推進,後文很快就會重新提及。

隱藏的通風口

1.2 隨機順序謎題

第二個隱藏房間就沒那麼容易找到了,它甚至可以說是《瘴氣塔》秘密的終點。為了便於敘述,我們先揭曉它的面貌。

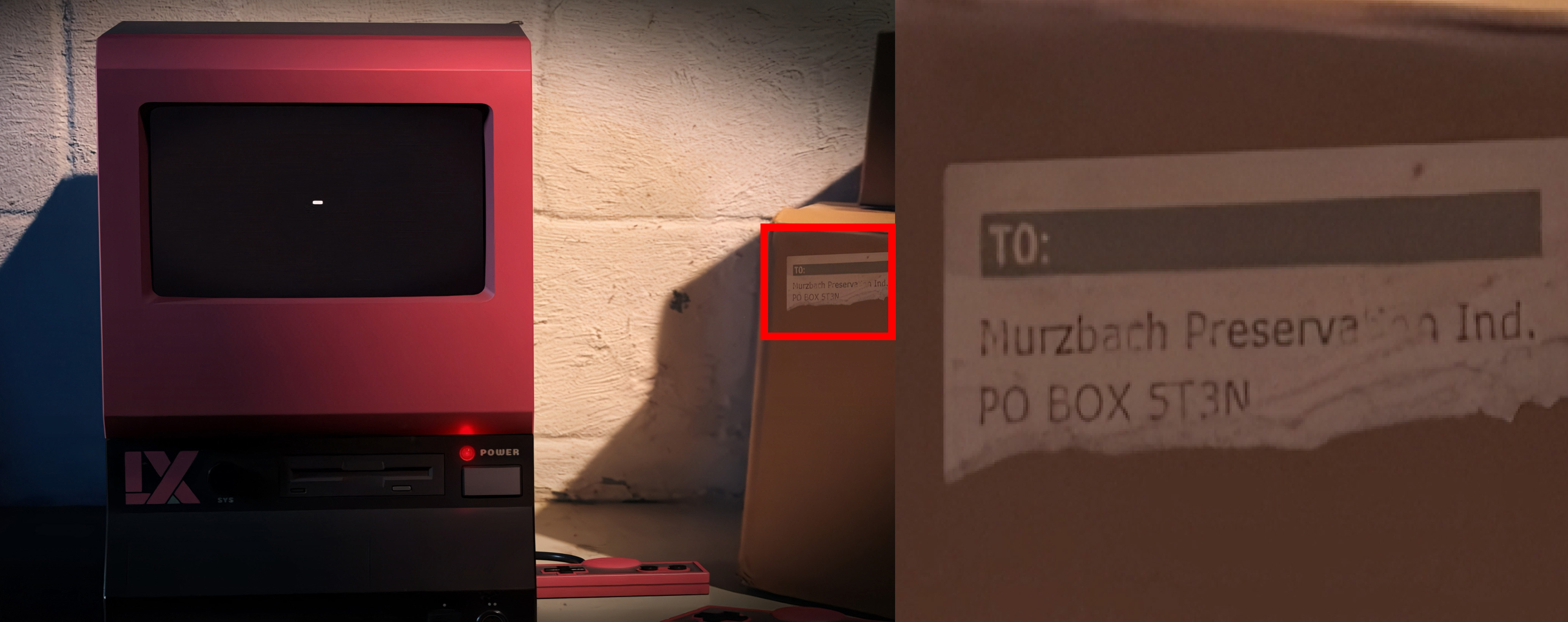

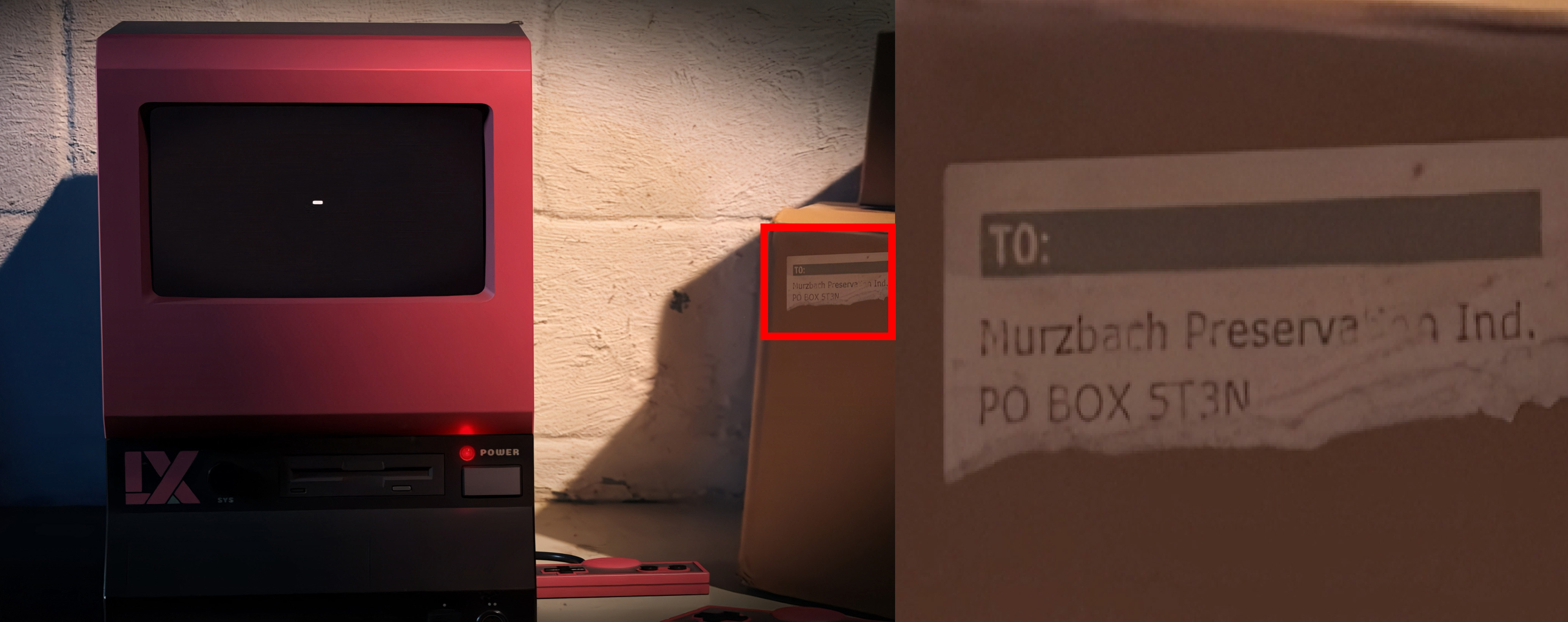

早在 2024 年 9 月 18 日《UFO 50》發售當天,製作組 Mossmouth Games 在其 Youtube 官方頻道同步發佈了一支宣傳視頻。視頻開頭第 5 秒,畫面右側的紙箱上出現了一張快遞單,放大後能看見如下信息:“To: Murzbach Preservation Ind. PO BOX 5T3N”(寄至:穆茨巴赫保存公司。郵政信箱號碼:5T3N)。此處的 “PO BOX” 是“Post Office Box”的縮寫,指美國郵政提供的信箱租賃服務,類似於小型保險櫃,客戶可將郵件存放在郵局並轉寄至其他地址。換而言之,UFO Soft 正在將某件/些物品打包,寄給一個名為“穆茨巴赫保存公司”的機構,收發地址為當地的“5T3N”號郵箱。

宣傳視頻中的線索

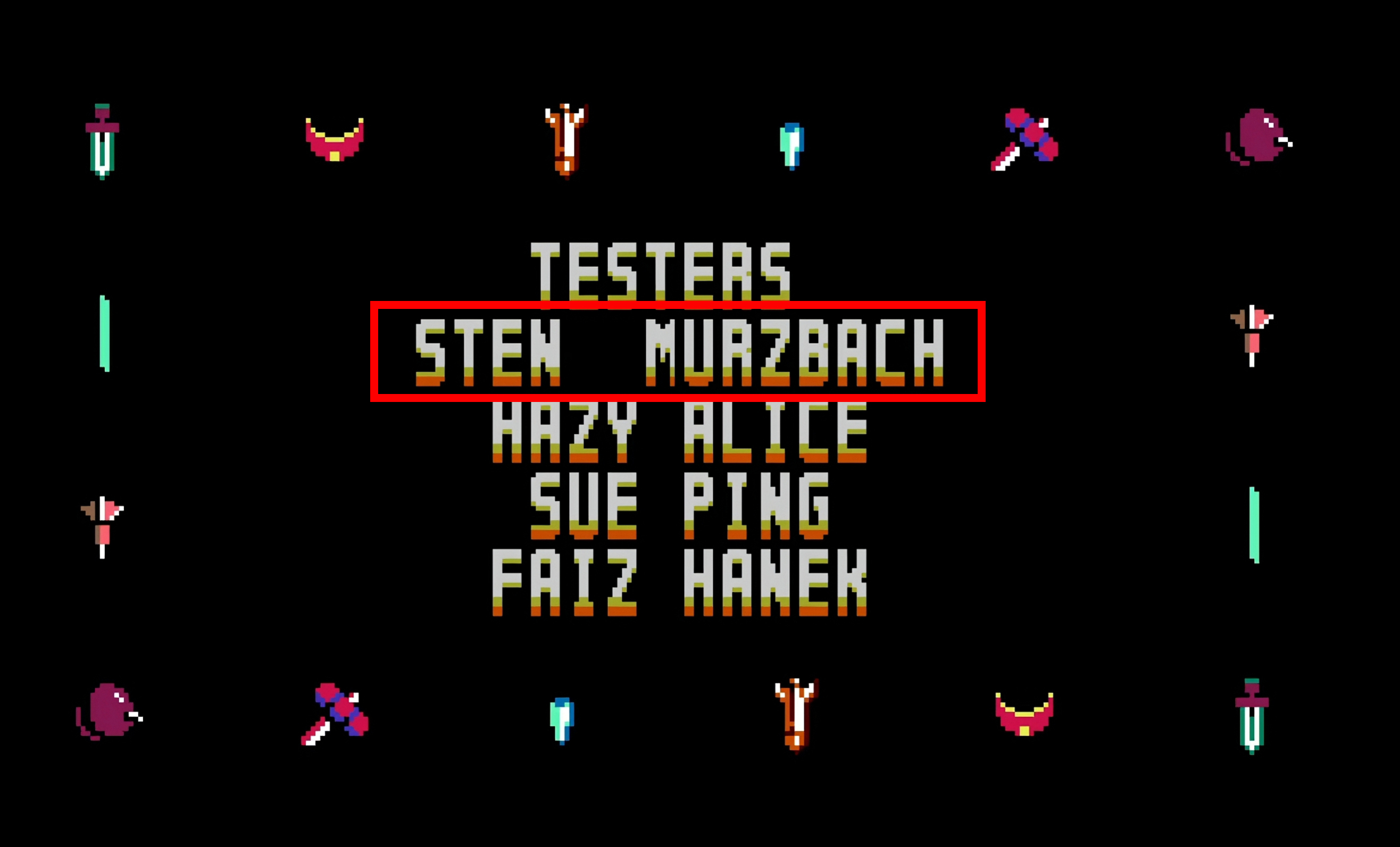

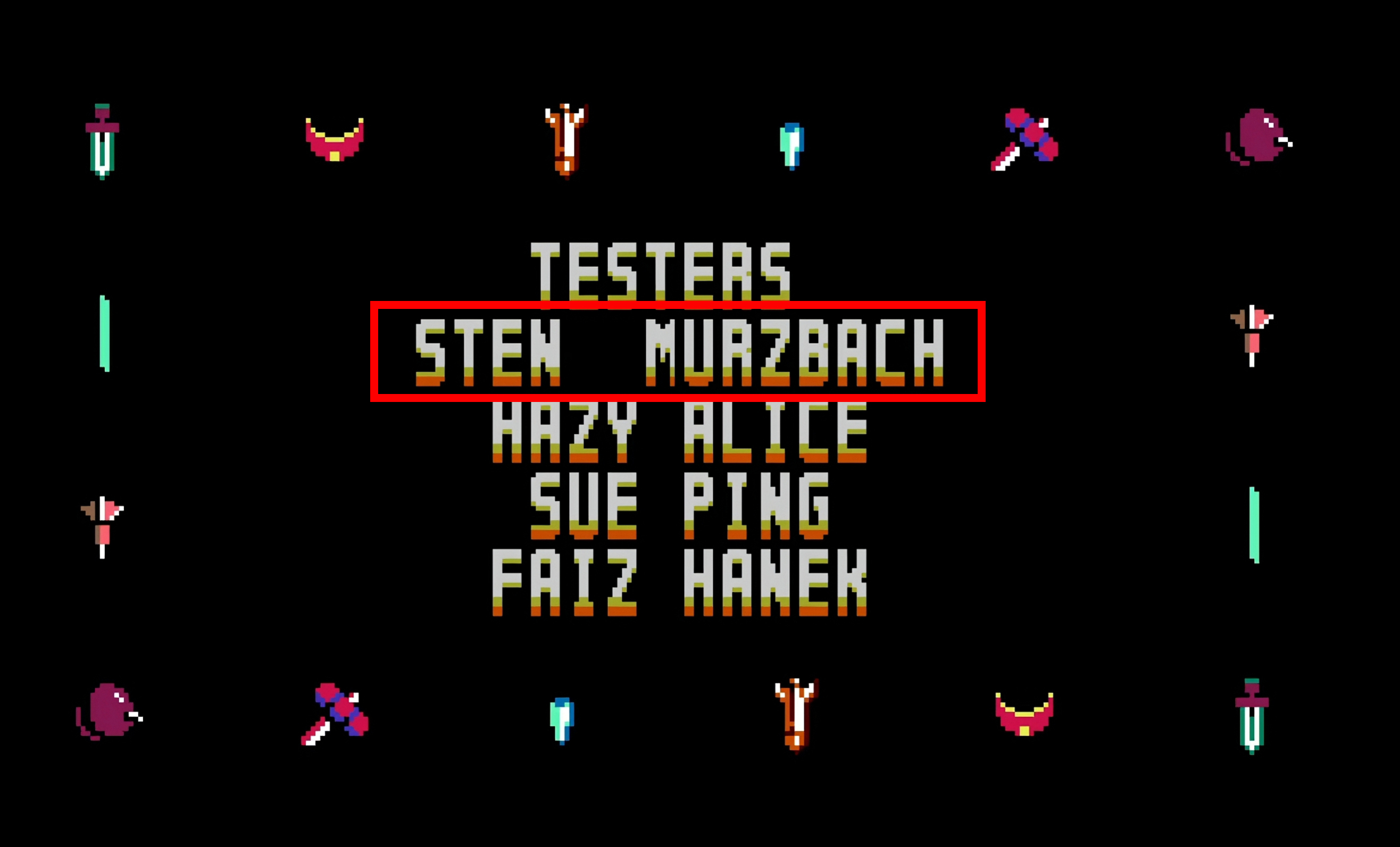

隨後,許多玩家在《UFO 50》中找到了一位疑似相關人員。#36《Hyper Contender》末尾的職員表中,出現了一位名為 Sten Murzbach(斯滕·穆茨巴赫)的測試員,明顯對得上視頻紙箱上的“Murzbach”和“5T3N”(注:西方網絡文化中,常有以數字替代形態相似的字母的命名潮流,例如著名 CS 選手“s1mple”。儘管並不嚴謹,此處的 5 和 3 可視作指代 S 和 E)。

#36《Hyper Contender》末尾的職員表

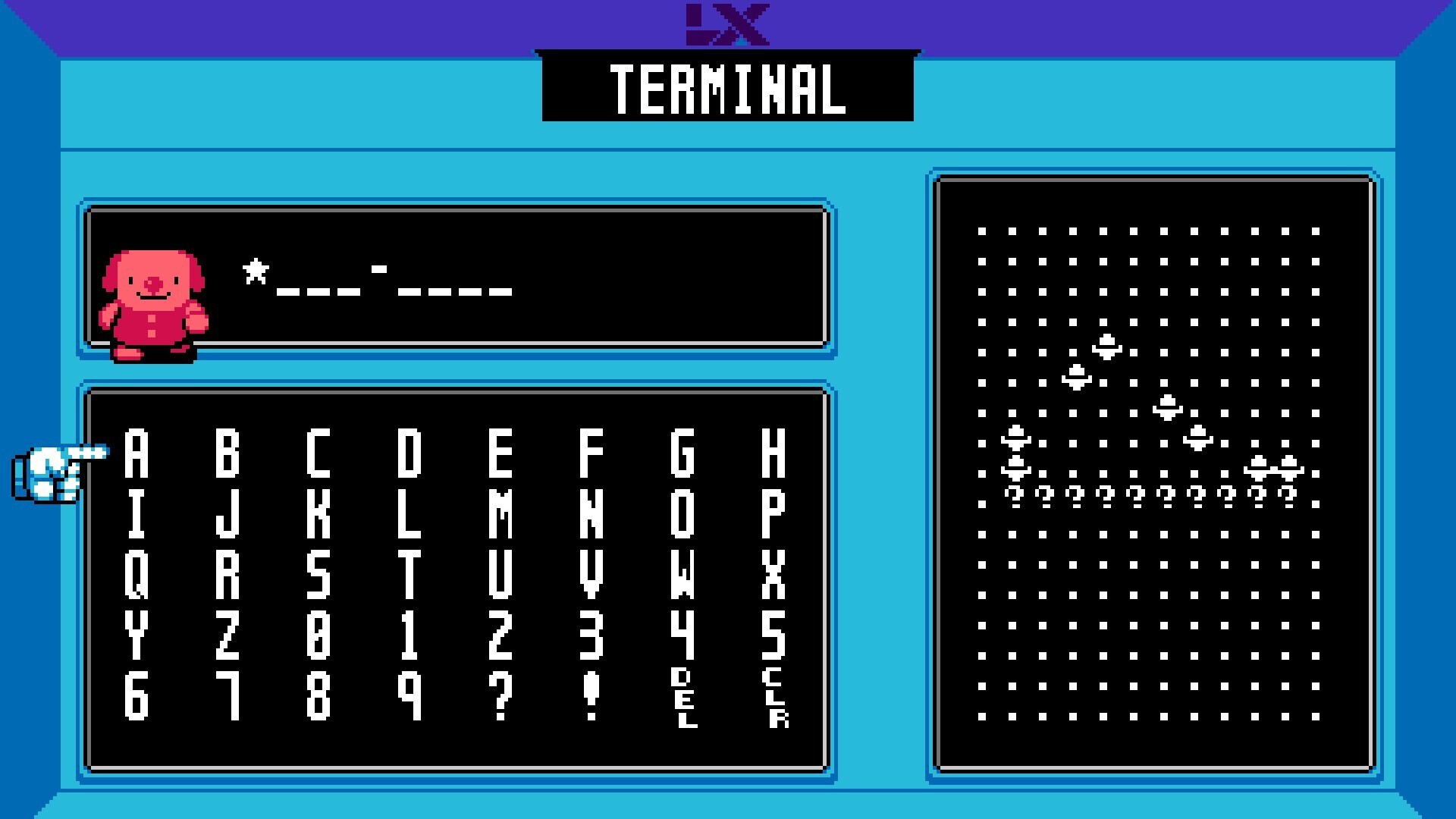

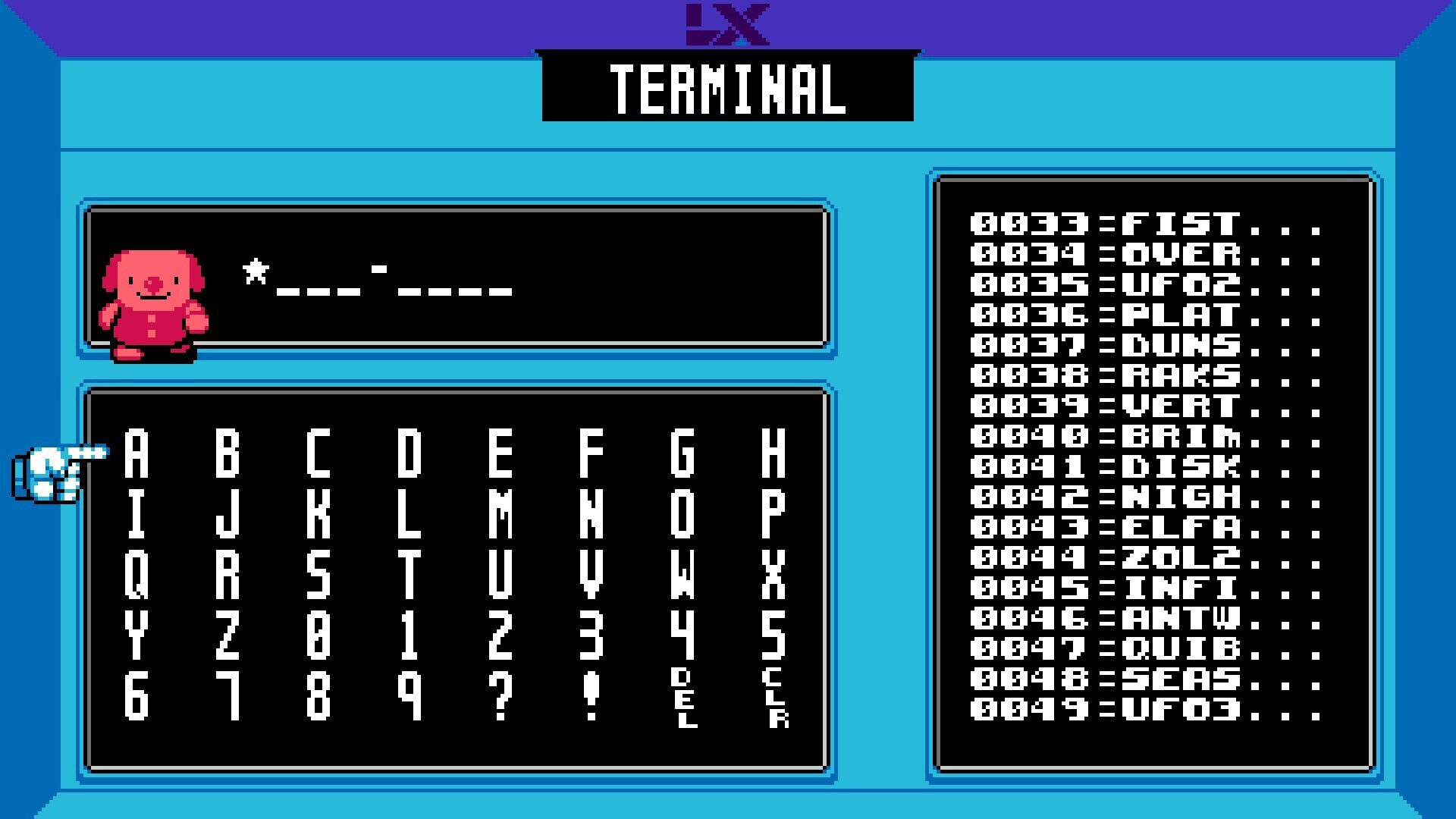

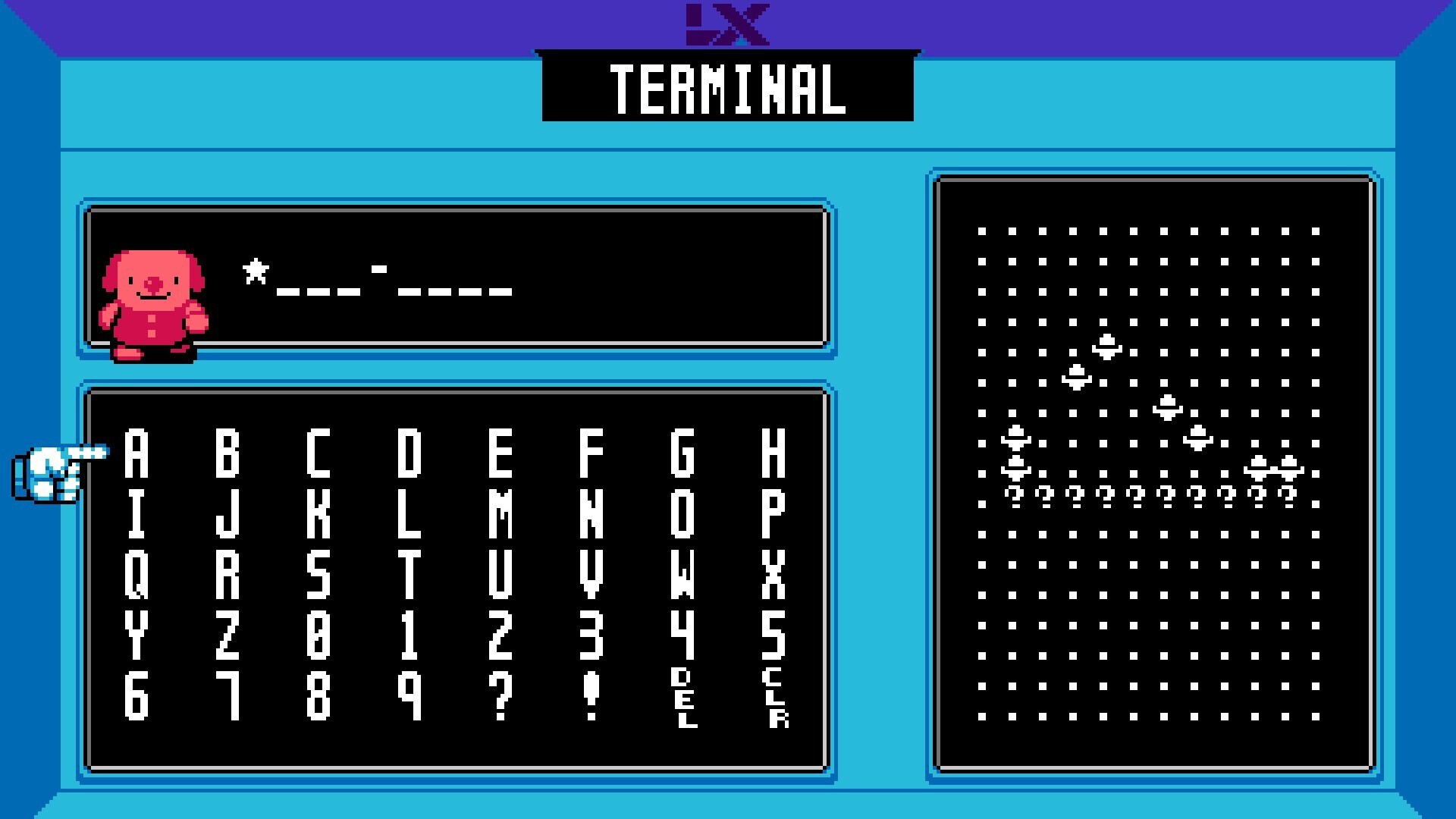

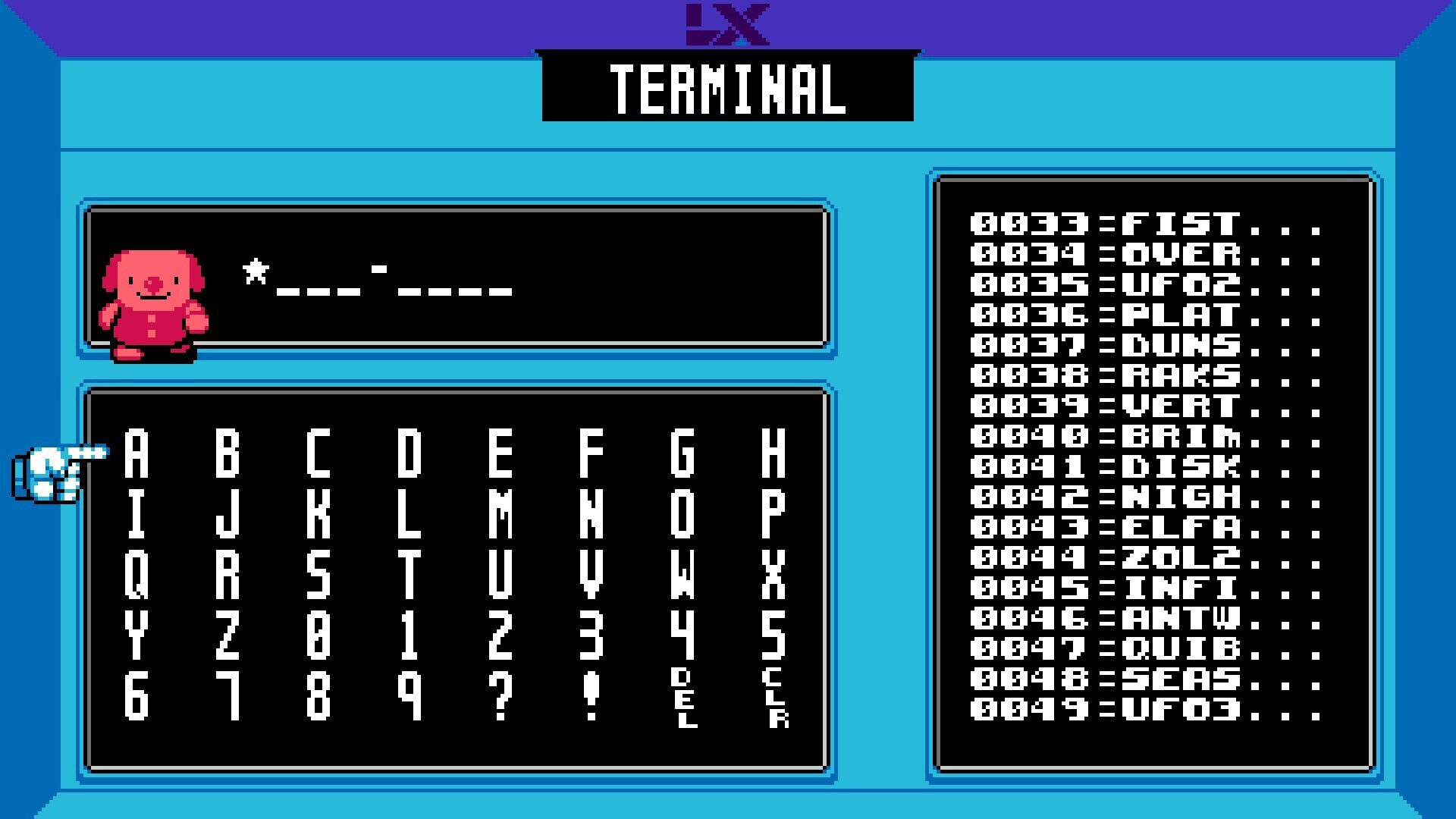

巧合至此,必有蹊蹺。按照之前《瘴氣塔》解謎第一步的經驗(注:將 Gregory Milk 轉化為“GREG-MILK”),試著取這位測試員名字的前八位字母“STEN-MURZ”,填入終端,Bingo!我們得到了新的線索:一張由 8 個飛碟組成的“螞蚱腿”圖形。按照終端“xxxx-xxxx”格式,8 很可能意味著新代碼的存在,而飛碟位置顯然對應著主頁的 5x10 遊戲矩陣。那麼,之後的思路大概率是,找到飛碟對應位置的 8 款遊戲,分別取它們名字的首字母,按順序排列,便能構成新的代碼。

輸入“STEN-MURZ”,得到圖案

但問題隨之而來,該以什麼順序排列遊戲矩陣呢?畢竟在不同排序下,出現在這八個位置上的遊戲將完全不同。現在回想一下,本系列文章第一篇開頭,我們提到了這樣一個伏筆:

《UFO 50》中的 50 款遊戲,以 5 乘 10 的矩陣分佈在界面中央。默認以 1 至 50 序號排列,也可以在最下方調整為按喜好、類型、遊玩時長、亂序等順序排列。其中,亂序排列看似無用,實則會在解謎末尾承擔重要職責。

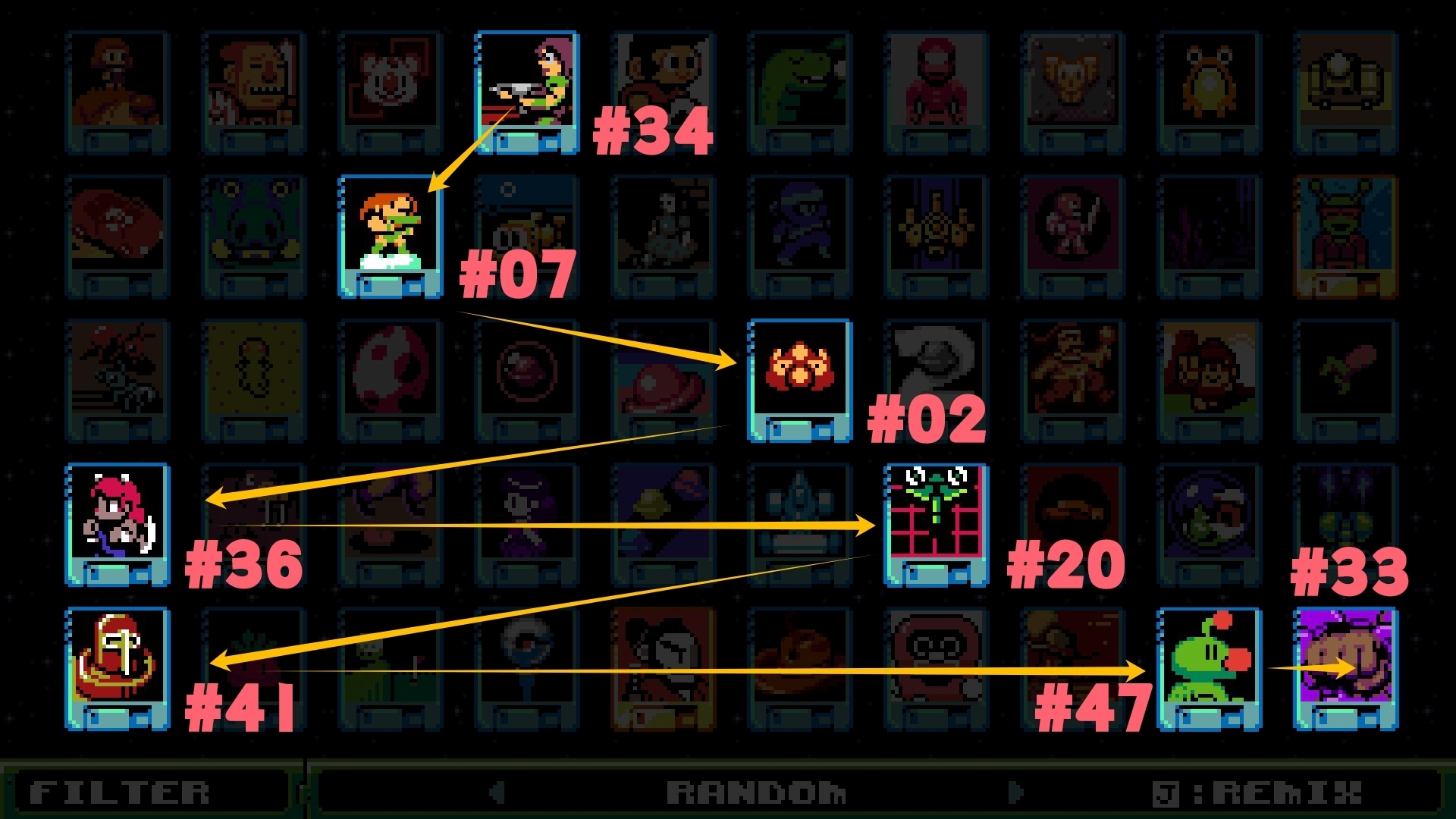

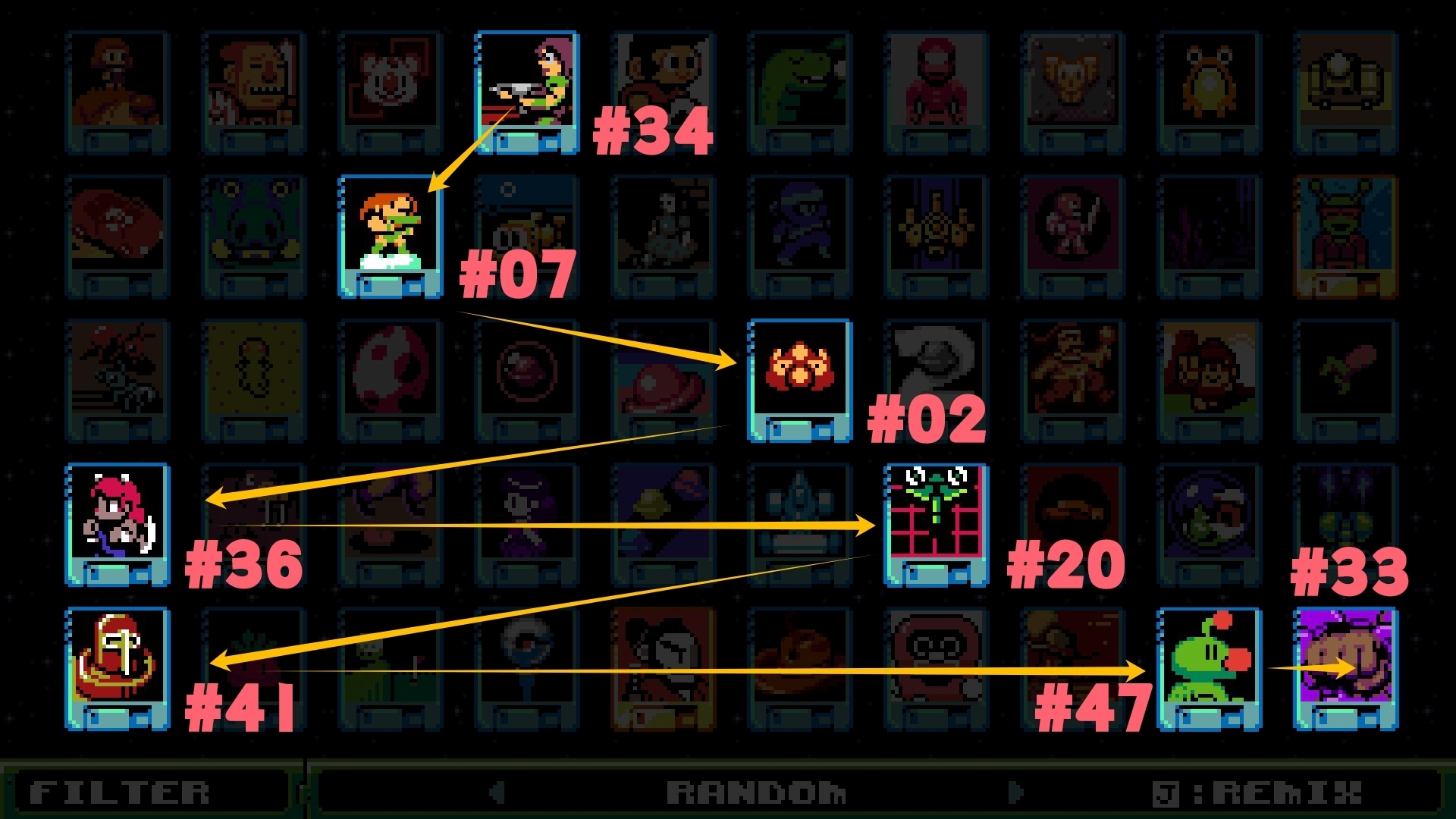

現在就是運用亂序排列的時候了。值得注意的是,每個存檔的亂序排列是不同且唯一的,因此每位玩家的下一步代碼將截然不同,沒法抄作業。以及,直接找這八款遊戲的名字首字母是無效的,我們需要找到它們的“簡稱”首字母,然後按照位置的前後順序排列,即可得到下一段代碼。進入終端,輸入“LIST-00XX”,查找自己頁面對應位置 8 款遊戲的簡稱(注:XX 指從第幾款遊戲開始查起,由於終端一頁能顯示 17 條信息,當 XX 輸入值為 35 時,將顯示出 #35-#51 的代碼,而從 52 開始則為空白,這也是玩家們意識到第 51 款遊戲存在的早期證據之一)。以我自己的存檔為例,如下圖,將得到 “OFBP-WDQF”。

我自己存檔的亂序排列結果

例如 #34 對應“OVER”,取首字母 O,以此類推

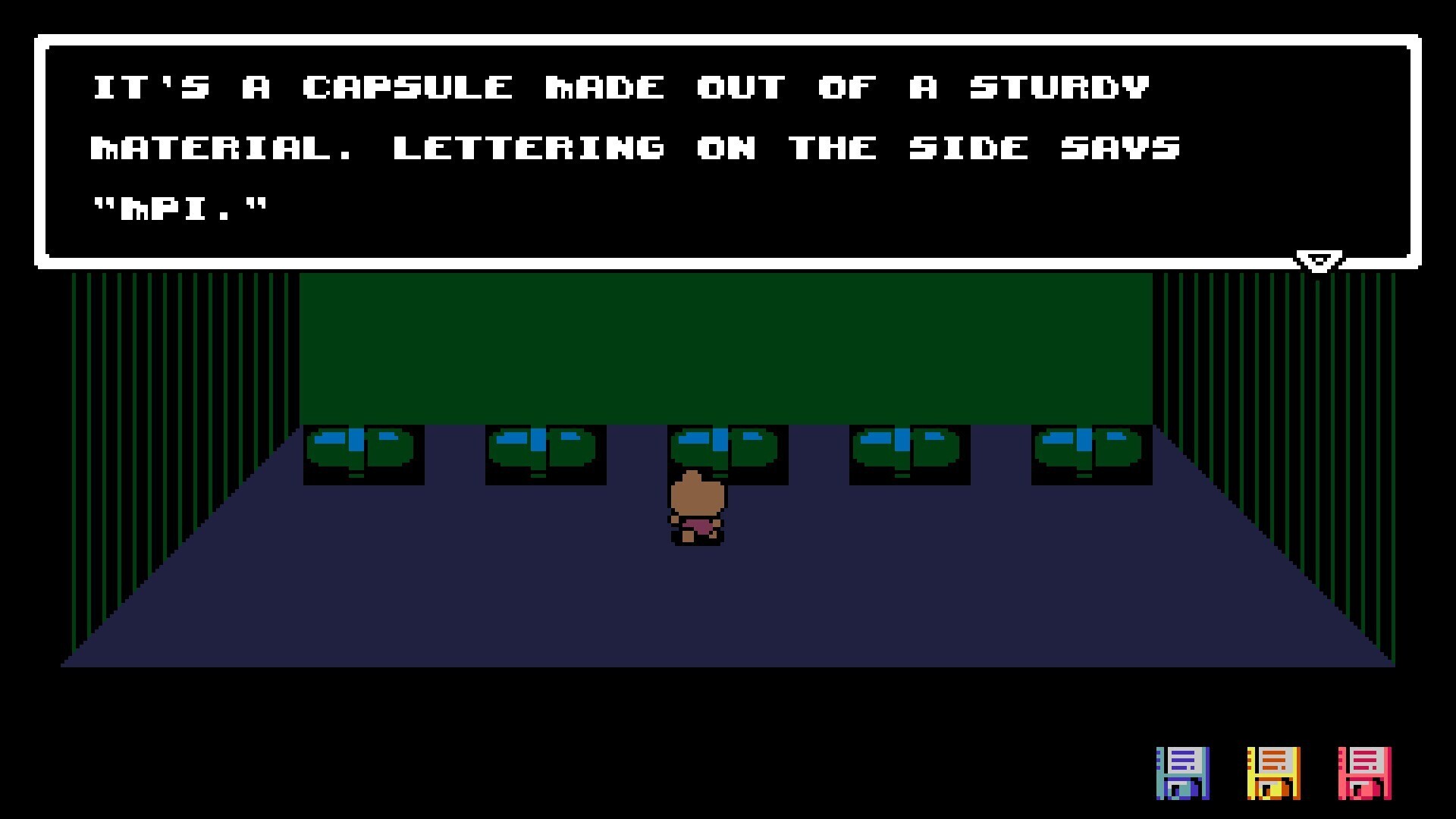

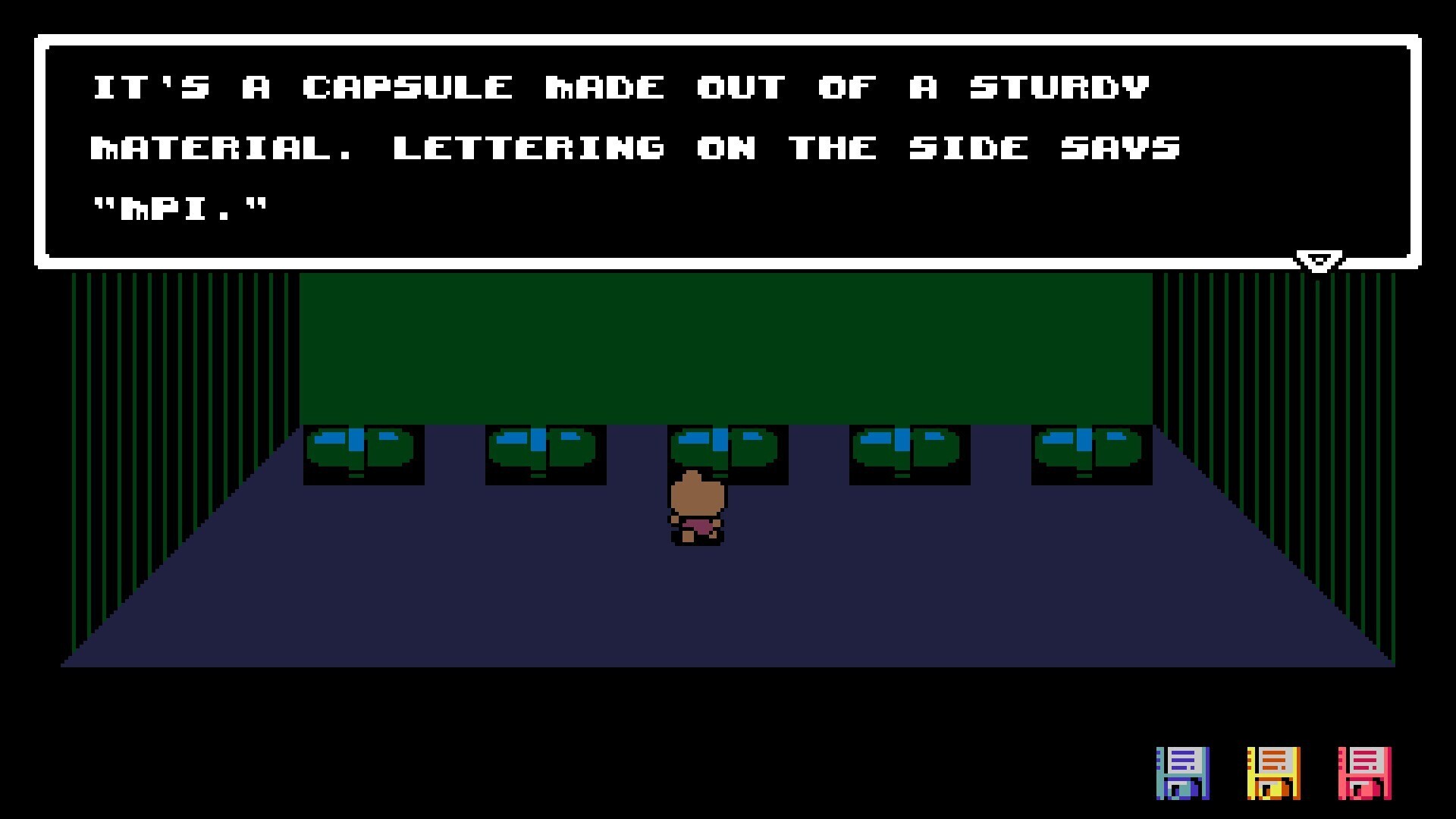

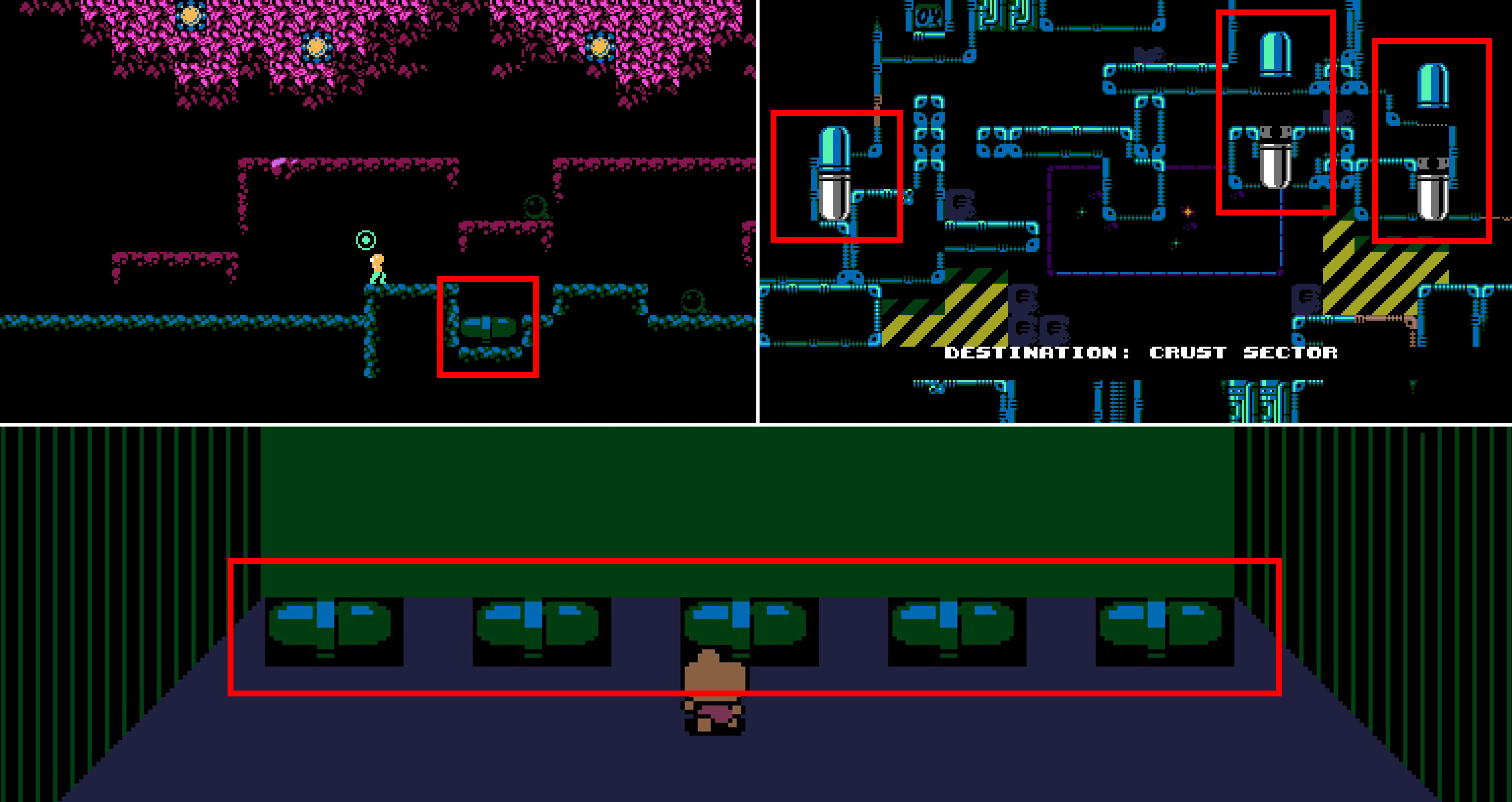

就這樣,歡迎來到《瘴氣塔》的第二個隱藏房間,也是最終秘密的所在。墨綠色調的房間中央,整齊地擺著五個巨大的膠囊,上前調查,會出現如下提示:“這是一個由堅固材料製成的膠囊,側面刻有‘MPI.’字樣。進一步檢查,你發現膠囊底部刻著數字 2039,除此之外不再有其他任何標記。你試圖打開膠囊,但無濟於事”。如果足夠敏銳,我們會立刻察覺到“MPI.”即是之前 Murzbach Preservation Ind.(穆茨巴赫保存公司)的縮寫,封存的膠囊和“保存”業務也對得上。房間中的信息透露出,UFO Soft 正在與一家保存公司合作,將某些資產封存進時光膠囊,直到 2039 年才打開。

《瘴氣塔》的第二個隱藏房間,放著五個無法打開的時光膠囊

這延伸出了幾個問題。首先,該房間在什麼位置?早在第一次進入《瘴氣塔》時,我們從 UFO Soft 的地下室醒來,當時有一個並不起眼的伏筆:

房間裡有幾扇打不開的門,其中,下方的灰色鐵門尤其詭異,離得近了,會讓主角產生“不祥的預感”。

上鎖鐵門背後,即是我們千辛萬苦才找到的時光膠囊房間。它從第一幕開始就在我們眼皮子底下,從某種意義來說,將秘密藏在地下室也十分合理。

第一幕,時光膠囊房間就在地下室鐵門背後

接下來的問題是,UFO Soft 想要通過這家“MPI.”保存什麼東西?目的為何?

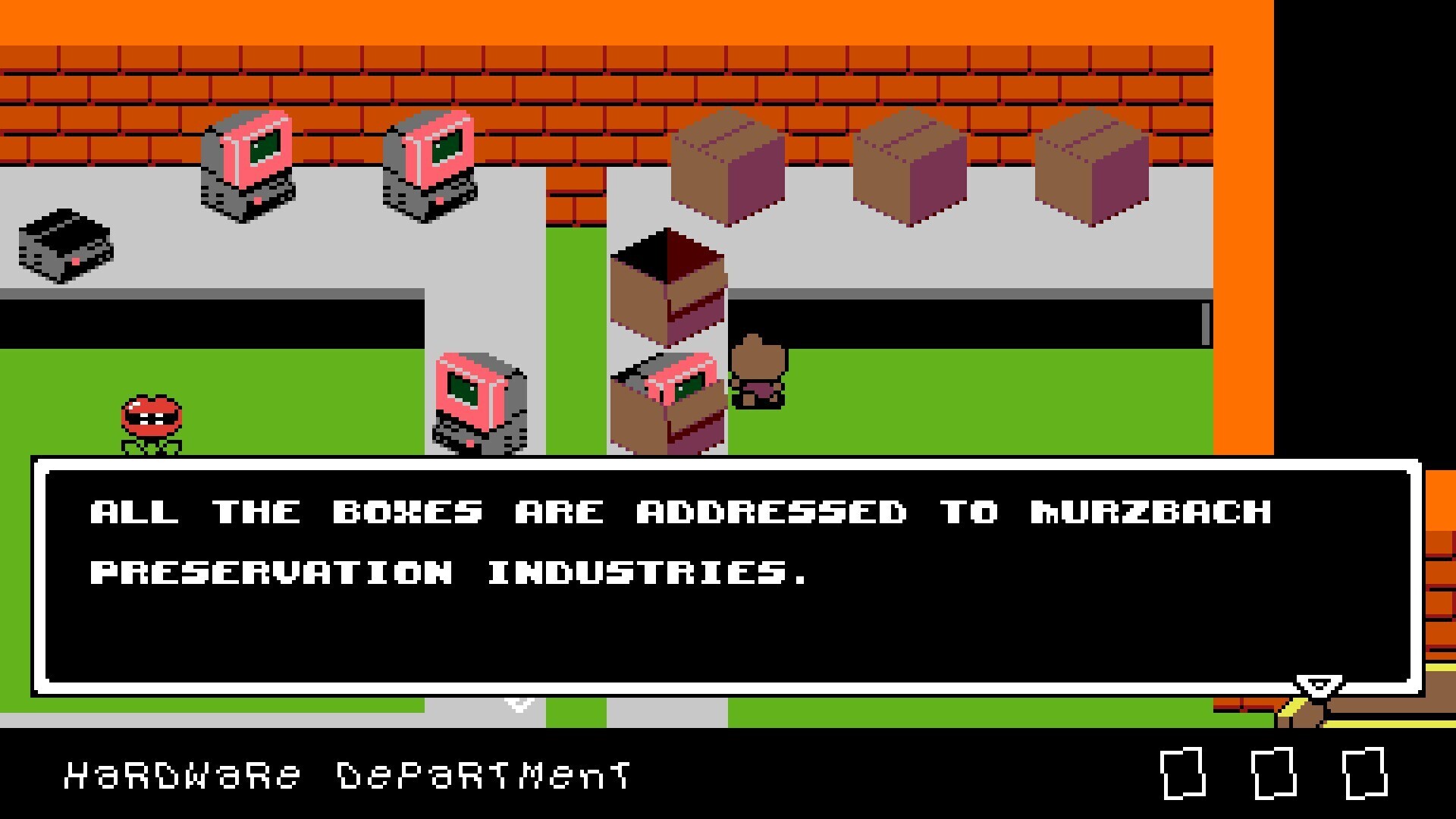

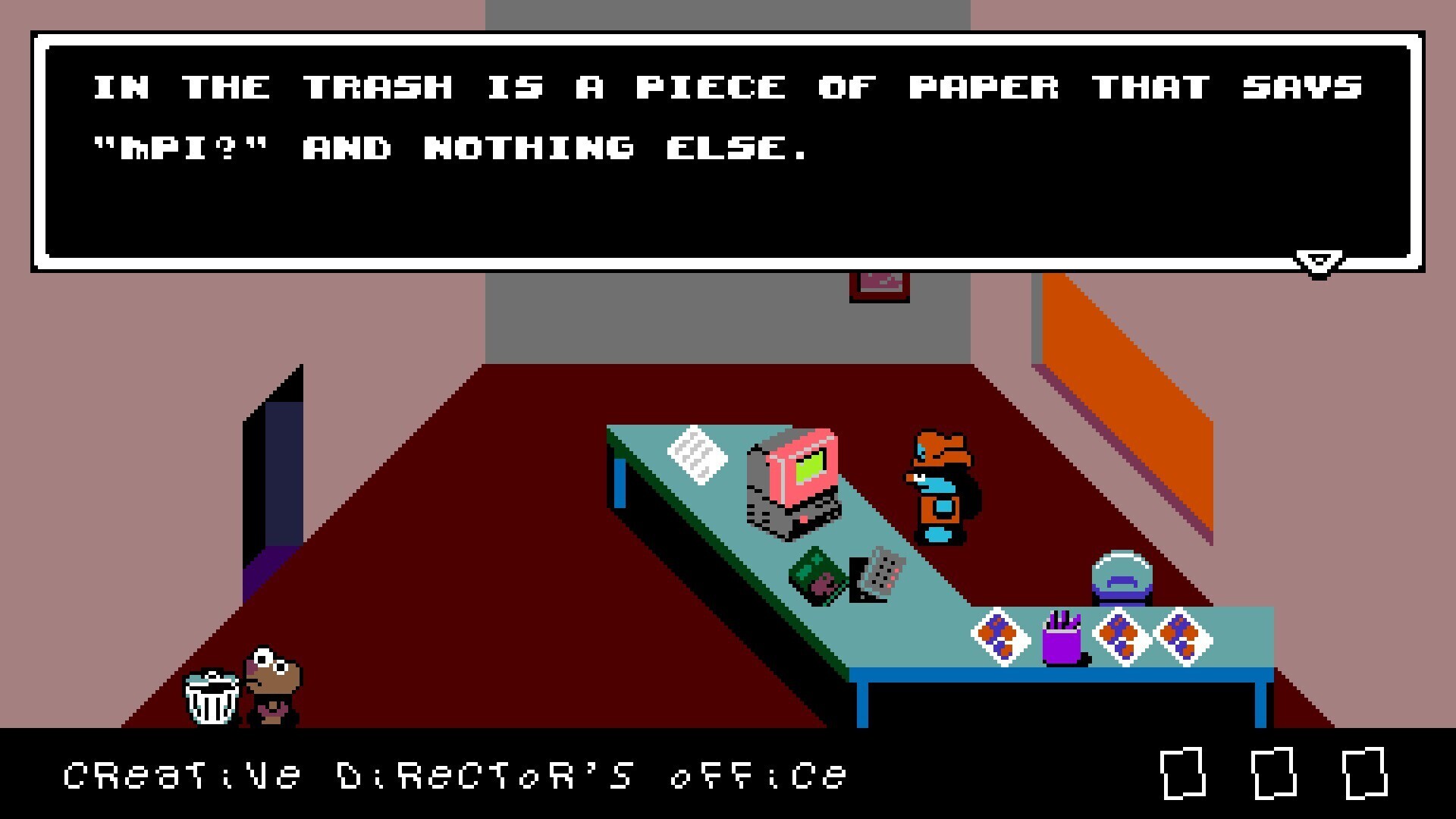

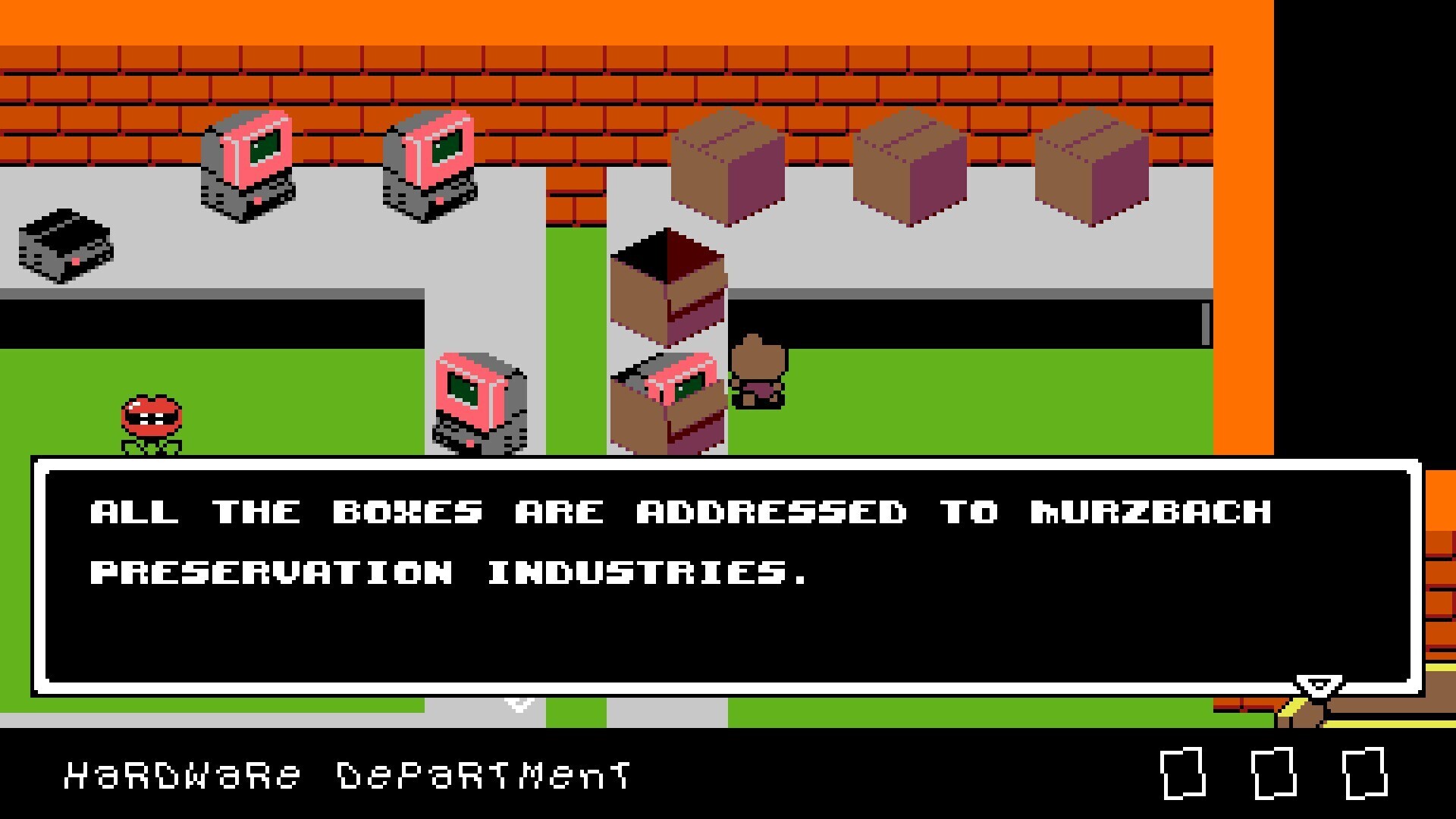

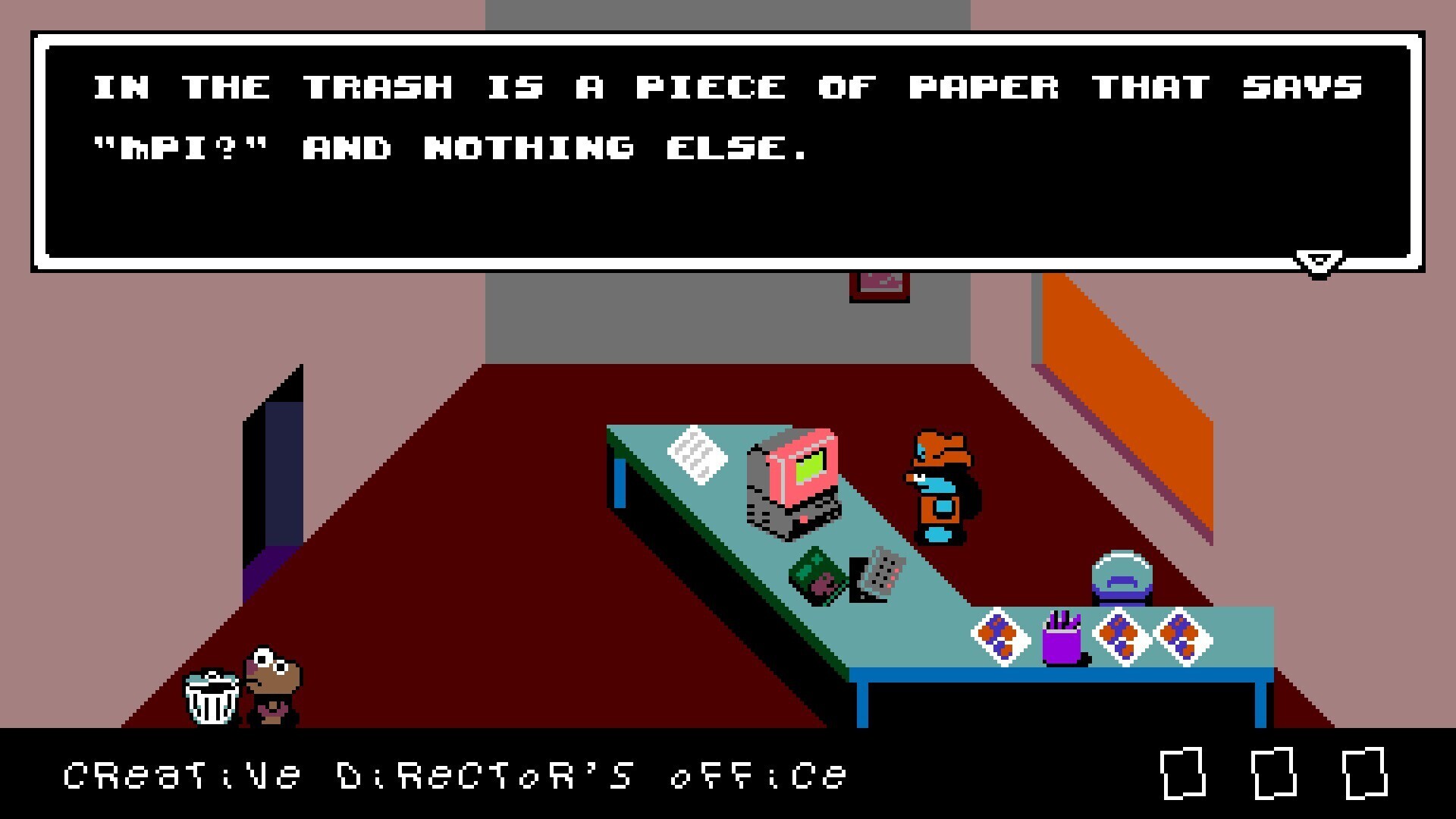

我們先從側面回答一下。其實,“MPI.”在《瘴氣塔》中曾多次出現。在第二幕,我們曾進入硬件部門修理電腦,一側的流水線正在打包硬件,所有箱子都將寄往“穆茨巴赫保存公司”,這說明 UFO Soft 自研的 LX 系列電腦是保存內容之一。在第三幕,創意總監辦公室的垃圾桶內有一張紙條,同樣寫著“MPI.”字樣,這表達出了總監對於此舉(保存)的不滿。

第二幕,流水線上所有箱子都將寄往“穆茨巴赫保存公司”

第三幕,創意總監辦公室垃圾桶內的紙條寫著“MPI.”字樣

在終幕,如果我們再次造訪會計與人力資源部,便可以自由翻看文件(之前會因經理突然出現而被強行打斷)。桌面上的賬本寫著:“你翻閱著文件,卻找不到任何銷售或收入數據,只有支出數據。你注意到一筆數額巨大的支出,支付給一家名為 MPI.的公司”。此外,從房間右下角的紙堆能找到一份文件:“上面列出了五家遊戲公司,包括 UFO Soft。每家公司旁邊都有一些統計數據,但它們的含義不明。在 UFO Soft 的旁邊,邊緣寫著‘快完成了?’”。顯然,UFO Soft 向保存工作投入了大量資源,這或許引起了內部員工的不滿。並且它不是 MPI. 的唯一客戶,時光膠囊房間中的五個膠囊對應著五家不同公司。

終幕,賬本顯示公司向 MPI. 投入了大量資金,且不是唯一客戶

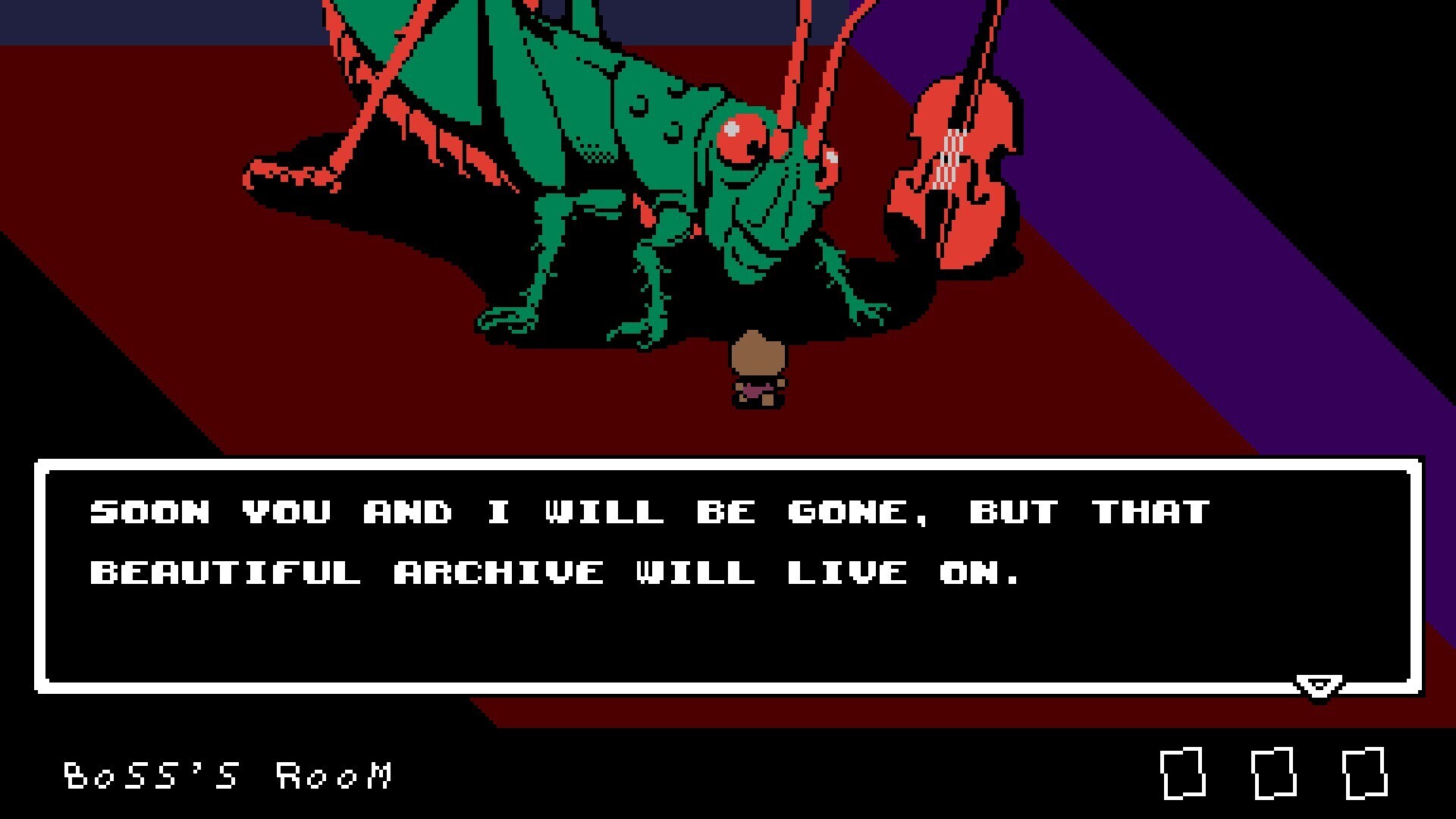

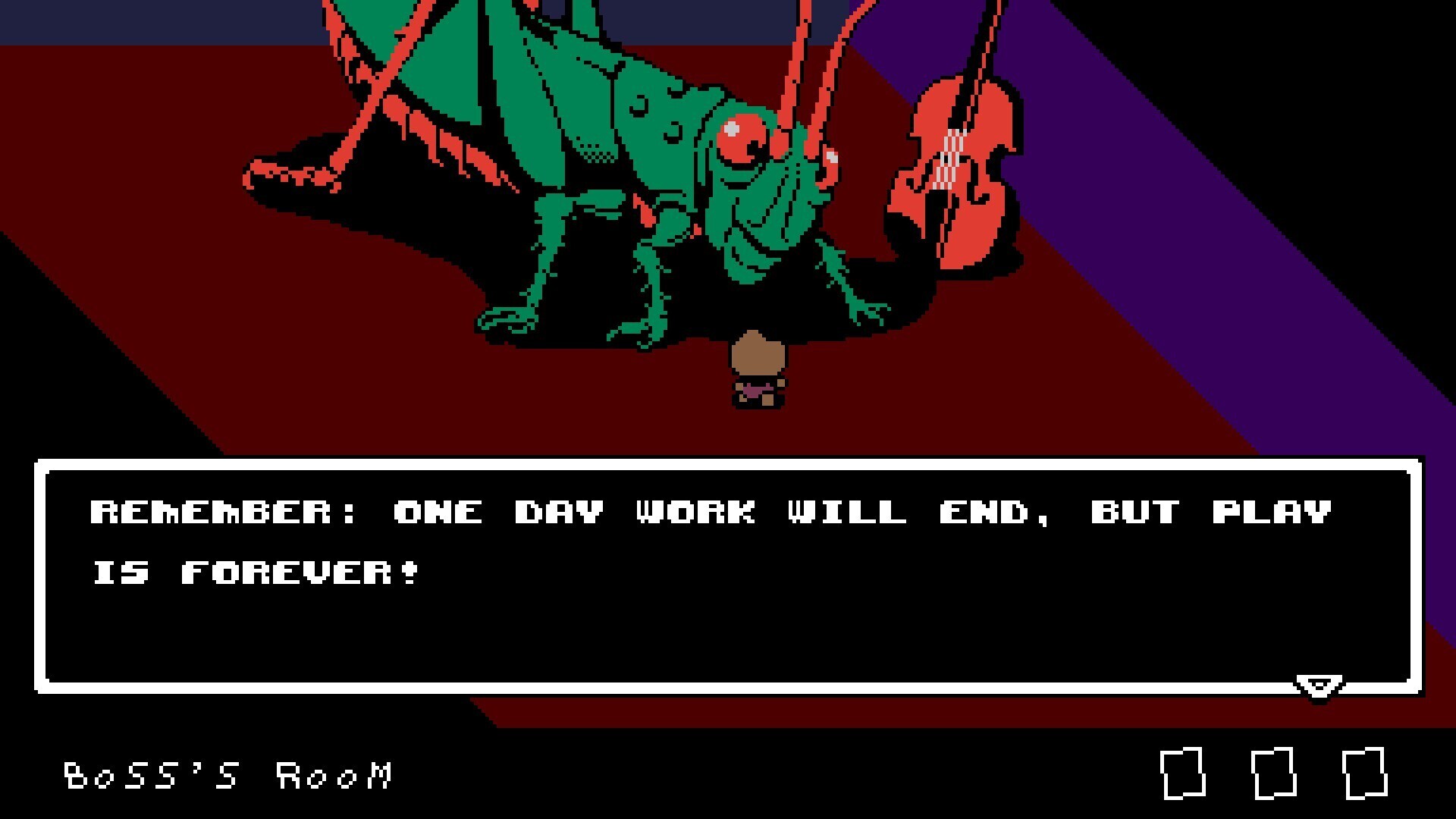

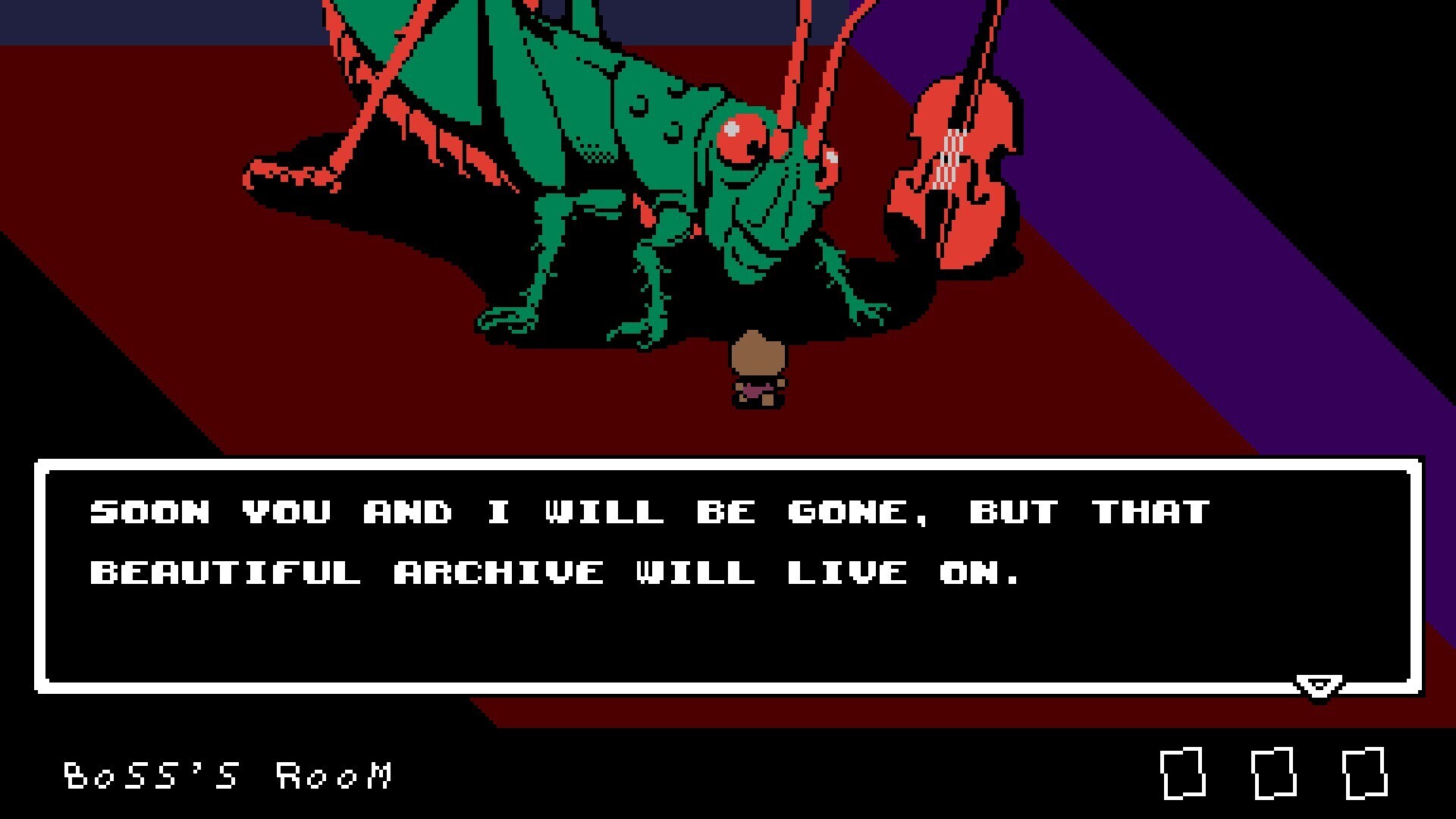

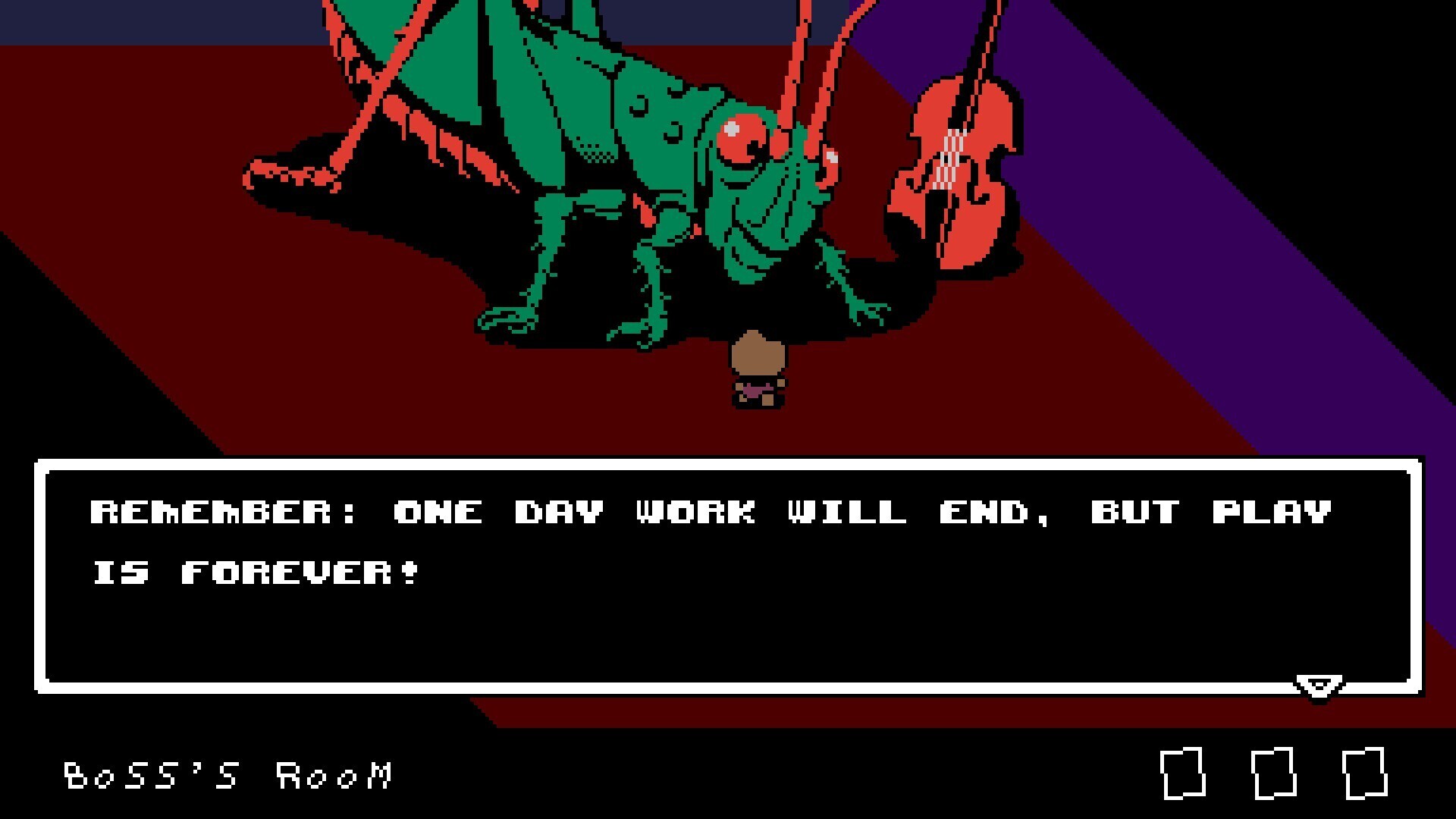

以及,最重要的是,在終幕,我們曾遇到 UFO Soft 的總裁內姆魯,他提到:

你好,米爾克,歡迎光臨。我希望這 50 款遊戲的合集進展順利。你目前的項目是所有項目當中最重要的。你們正在構建的這個遊戲檔案館,將成為人類在即將到來的黑暗冬季中的一盞明燈。很快,你和我都將離去,但那美麗的檔案將永存不朽。我知道,比起這件事,你更想製作自己的遊戲項目,但我相信你能找到讓它變得有趣的方式。請謹記:工作終有一天會結束,但遊戲是永恆的!

這意味著,UFO Soft 想要封存進膠囊的不僅僅是硬件,更是自家的軟件,即剛剛完成的《UFO 50》遊戲合集。與 MPI. 合作、主導整個保存計劃的幕後主使,自然是 UFO Soft 的權力頂層——螞蚱總裁內姆魯。他的目標在於犧牲當下,不顧公司的正常運營和收益,也不發售員工辛苦製作的遊戲,而是將一切封存起來,成為人類未來的救贖,抵禦某個“即將到來的黑暗冬季”。

終幕,UFO Soft 總裁內姆魯道出了動機

至此,《瘴氣塔》的碎片敘事又完整了許多。接下來,我們將從 UFO Soft 公司的發展歷史說起,按時間順序將整個故事的前因後果完整地梳理一遍,同時,一起調查那宗已經鋪墊了許久的失蹤案件,以及,揭曉《UFO 50》中隱藏的另外 50 款遊戲。

二、 UFO Soft 的故事

2.1 暗流湧動:1982-1985 年 LX Systems 時期

UFO Soft 的前身,是一家名為 LX Systems 的小型商業軟件公司。

1982 年底,公司的兩位創始人 Gerry Smolski(蓋裡·斯莫爾斯基)和 Benedikt Chun(本尼迪克特·春)有些惱火。他們發現公司裡唯一的程序員 Thorson Petter(托爾森·彼得)上班時老是摸魚,私底下開發著一款名為《Barbuta》的遊戲,也即未來《UFO 50》合集中的第一款遊戲。他們考慮要不要裁掉彼得,但二人心中也掀起了些波瀾,他們都熱愛遊戲,也極具天賦,軟件硬件樣樣精通,早在 70 年代就設計過桌遊,雖然如今經營著一家商業軟件公司,心中竟有些蠢蠢欲動。

或許是初心不改,又或許看到了彼得身上的潛力,從 1983 年開始,斯莫爾斯基和春決定調整公司發展方向,開始做遊戲。於是乎,三人各展所長,斯莫爾斯基主導程序和設計,春主要負責美術和視覺,彼得則轉做配樂和音效,組成了極為高效的“三叉戟”,於三年內陸續發佈了 20 款遊戲(即《UFO 50》的#1-#20),初步打響了名氣。

斯莫爾斯基為第一幕藏在地下室箱子裡的海盜船長,春和彼得分別為第三幕的兩位創意總監

從 1983 到 1985 這三年間,許多人才也陸續加入,公司擴張為十人出頭的小團隊。其中包括《瘴氣塔》主角,也即負責關卡設計和敘事的 Gregory Milk(格雷戈裡·米爾克),以及後文失蹤的程序員 Chiffon Bola(雪紡·波拉)。兩人建立起了深厚友誼,也將在不遠的未來面臨永遠的別離。同時,這些新人在幾年內逐漸成長,擔負起更多開發重任,每款遊戲的製作人員表也豐富起來,“三叉戟”元老們不再孤軍奮戰。

我們操控的青蛙主角米爾克,以及終幕的無盡長廊中的“幽靈”波拉

這些理想主義者湊在一起,建立起了自己的遊戲“烏托邦”。他們熱愛遊戲,沉迷在辦公室內街機對戰,爭奪分數排行榜排名,甚至導致 #9《Attactics》延遲發售。他們忠於內心,不妥協於市場,例如 #10《Devilition》的包裝盒圖案因包含過多“惡魔”要素,被許多零售商拒絕銷售。他們有著寬鬆的開發氛圍,領導們納諫如流,斯莫爾斯基的年幼侄子痴迷恐龍,被團隊“外聘”為 #12《Avianos》的“恐龍專家”,並以此為契機在未來加入公司,成為一名可靠的測試員。他們亦親亦友,在遊戲中悼念同事去世的親人,甚至專門為斯莫爾斯基母親寫的一本圖畫書製作了 #15《Block Koala》。

他們的熱情不止於公司內部,還延伸到了自己土生土長的本地社區。斯莫爾斯基和春邀請以前高中的同學來設計遊戲外包裝,邀請高中體育老師來做 #11《Kick Club》的顧問,甚至還帶著遊戲回到高中校園內測巡展、發放福利。他們在高中好友經營的當地酒吧舉辦街機錦標賽,還專門為常光顧的遊戲廳的吉祥物海象做了一款遊戲 #21《Waldorf's Journey》。

儘管圖文無關,這張同屬 80 年代的雅達利辦公室的照片,大概能表達出 LX Systems 內部的和諧感覺/圖片:raspberrypi

可以說,這個時期 LX Systems 的眾人,既對遊戲本身充滿熱情、對身邊同事充滿關愛,也對當地社區充滿社會責任感。一切似乎都在往積極的方向發展,到了 1985 年 8 月,LX Systems 推出的 #17《Campanella》,即該系列首款遊戲,意外地大受歡迎,成為公司最成功的作品之一。這款遊戲以飛碟為主角(嚴格來說是飛碟內部的駕駛員),為公司未來更名為 UFO Soft 埋下了伏筆。

#17《Campanella》爆火,是 LX Systems 轉變的契機

但這歡欣鼓舞氛圍的背後,卻籠罩著一層陰影。三年間,公司元老彼得在轉向配樂音效崗位之後,偶爾重操舊業,輔助做一些關卡設計甚至執導工作。其中,有兩款遊戲呈現出了不祥之兆: #13《Mooncat》和 #20《Warptank》。具體說來,彼得算得上一個怪人,他的遊戲靈感常來源於夢境,也會將夢境中的素材搬進遊戲中,而上述兩款遊戲裡,不約而同地出現了違和的“膠囊”元素,它們的形態與《瘴氣塔》隱藏房間的時光膠囊完全一致,但《瘴氣塔》是發生在未來的、 1989 年的故事!

更令人細思極恐的是,彼得為 1985 年 11 月發售的 #20《Warptank》撰寫了遊戲描述,裡面如此警告道:“操控你的坦克,重新控制空間站,並切斷與膠囊世界的所有聯繫!” 僅僅三個月後,未來總裁 Tao Nemuru(陶·內姆魯)就首次現身於下一款遊戲的製作名單,並憑藉鉅額資金強勢奪權,一舉成為 UFO Soft 的實際控制人。隨之而來的,就是內姆魯壓榨員工、並犧牲公司所有人當下利益的”時光膠囊“計劃。

換而言之,彼得大概擁有預言之力,他提前在夢中預見了不祥的徵兆,並清晰地呈現在遊戲當中。只是,普通人不可能聯想到這些徵兆的具體意味,恐怕連彼得自己也只是擔憂之餘一笑了之。至此,大勢已定,在不久的將來,所有人都只能眼睜睜看著 LX Systems 無可挽回地一步步滑向深淵。

1985 年的 #13《Mooncat》和 #20《Warptank》中出現的“膠囊”元素,與出現在 1989 年的“時光膠囊”完全一致

2.2 急轉直下:1986-1987 年 UFO Soft 時期

1986 年 2 月,一個新的名字出現在 #21《Waldorf's Journey》的製作名單中:Tao Nemuru(陶·內姆魯)。當時,他還只是一位被“特別感謝”的嘉賓,但從此以後就再也沒有離開過製作名單。他極為神秘,來歷不明,能力未知,也不知何時何地與 LX Systems 開始接觸。唯一能確定的是,他非常有錢。

巨大蚱蜢陶·內姆魯

內姆魯的出現,引起了兩位創始人的第一次重大分歧。某天,在員工們下班後常光顧的羅斯牛排餐廳,斯莫爾斯基和春因公司未來的發展方向而激烈爭吵:春希望接納內姆魯的資金以確保公司可持續發展,斯莫爾斯基則拒絕為了投資而犧牲公司的自由理念。最終, 春勉強說服了斯莫爾斯基,但二人之間也埋下了猜忌的種子。於是,內姆魯得以進入 LX Systems 的高層,並在僅僅一個月後,即 1986 年 3 月,直接或間接推動了一項重大改革事務:將公司更名為 UFO Soft——利用《Campanella》廣為人知的飛碟 IP 形象,並更加強調公司以遊戲開發業務為重心。

1986 年,LX Systems 更名為 UFO Soft

斯莫爾斯基對此相當不滿,但也倦怠於內部鬥爭。半年後的 1986 年 8 月,UFO Soft 發佈了他執導的最後一款遊戲 #26《Hot Foot》,此後,他的名字便再也沒有出現過。其他遊戲中的線索暗示他選擇離開,去創立自己的公司,而 #26《Hot Foot》中同樣存在一個彩蛋,觸發時會顯示:“Bye-GS”(再見,Gerry Smolski,即蓋裡·斯莫爾斯基名字縮寫)。另外,在未來的《瘴氣塔》中,米爾克選擇將斯莫爾斯基塑造為一個海盜船長,大概也有暗示他脫離公司、自由自在地掌舵的意思。

#26《Hot Foot》,“Bye-GS”彩蛋

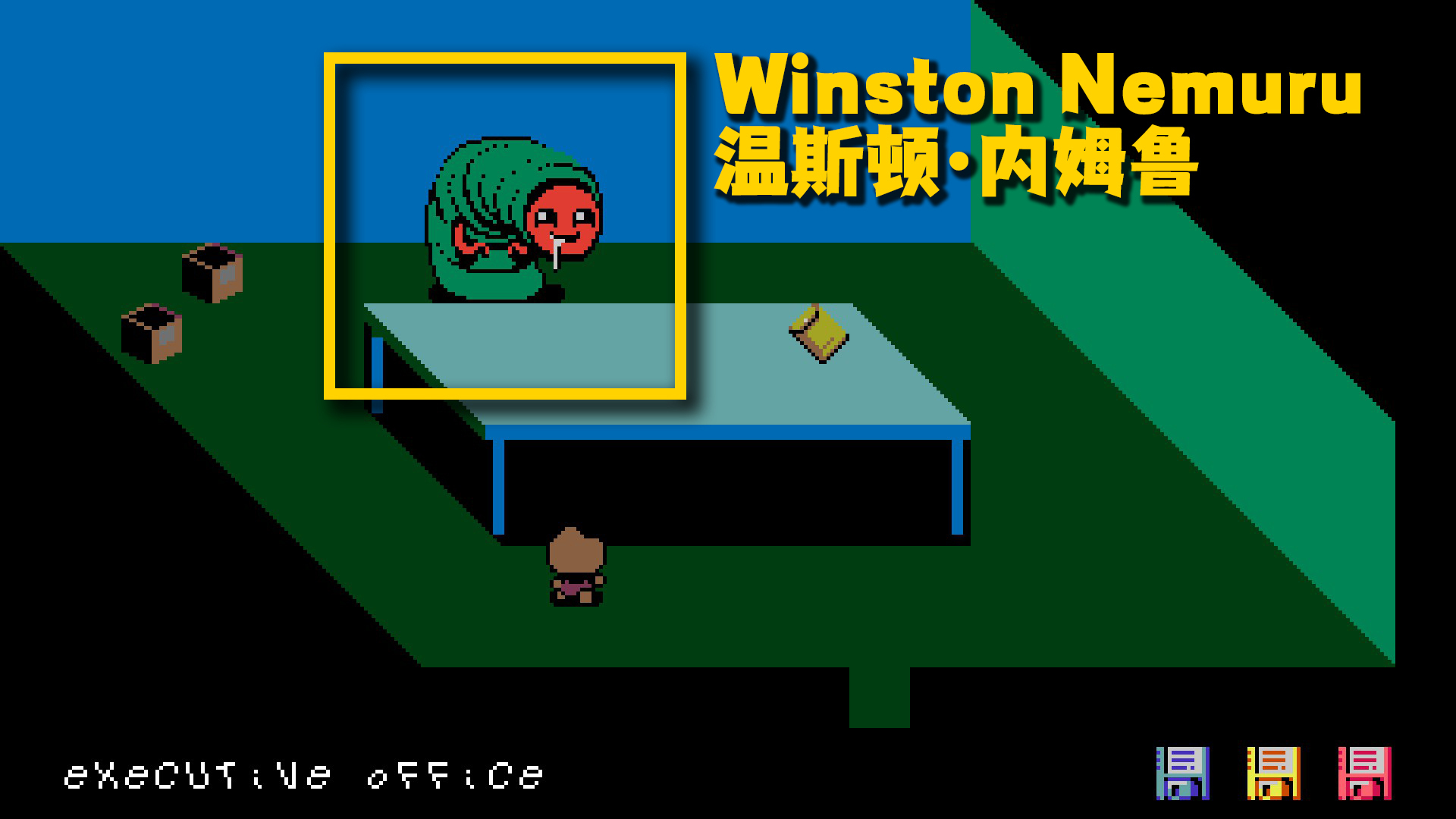

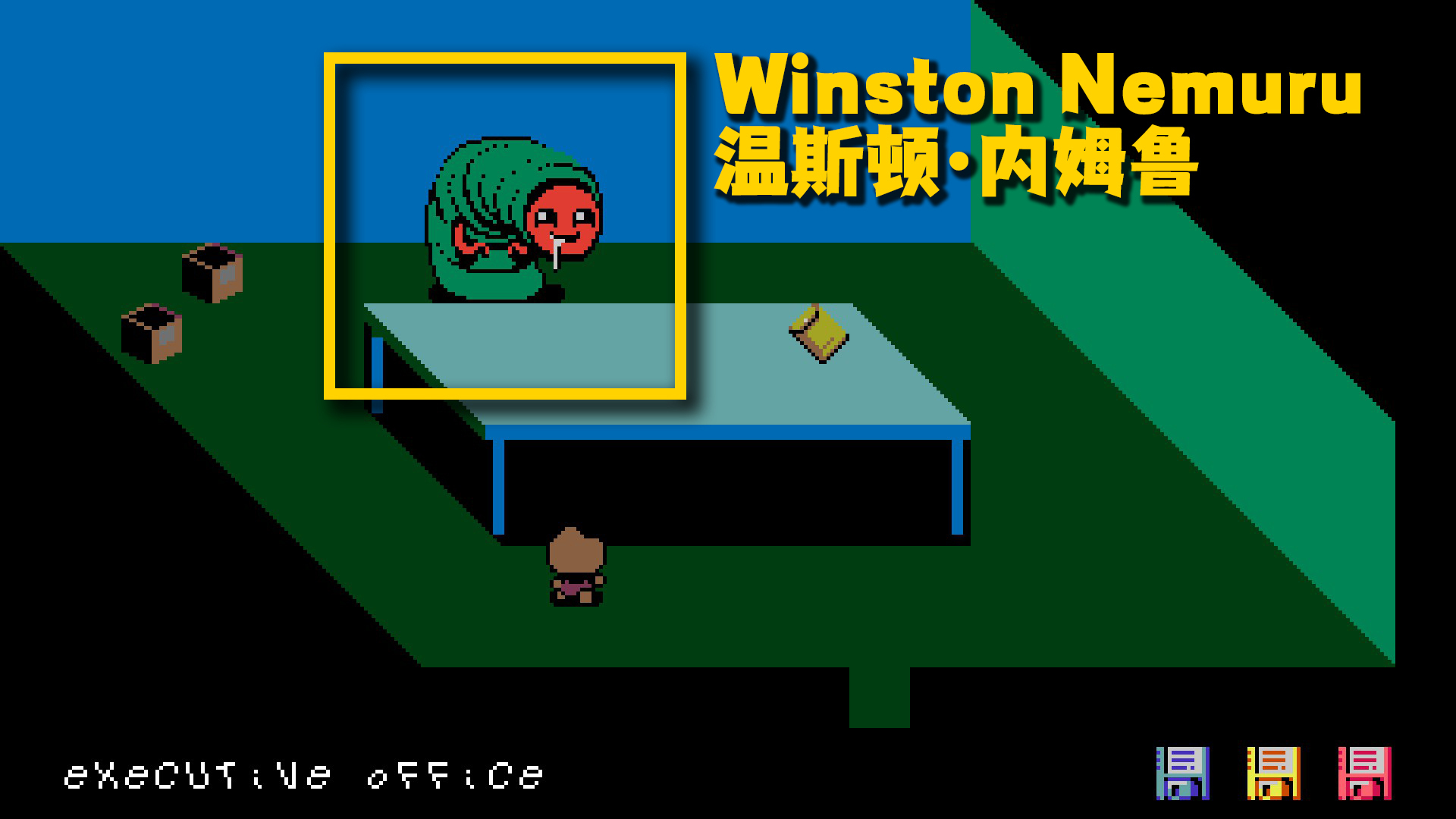

1987 年初,隨著 #28《Rail Heist》推出,內姆魯正式收購 UFO Soft,並從此接管所有遊戲的製作(擔任 Producer)。同時,他任人唯親,接連引入了兩位管理層親信:Ian Spinzer(伊恩·斯賓澤) 和 Winston Nemuru(溫斯頓·內姆魯),徹底掌控公司。其中,斯賓澤為退役軍人出身,並無任何開發背景,只是被內姆魯聘作經理,對公司內部員工實施高壓管理,維護穩定。在《瘴氣塔》中,他永遠站在辦公區域高處,透過玻璃窗監視著所有人,我們已經與他打過交道。

監視著所有人的經理斯賓澤

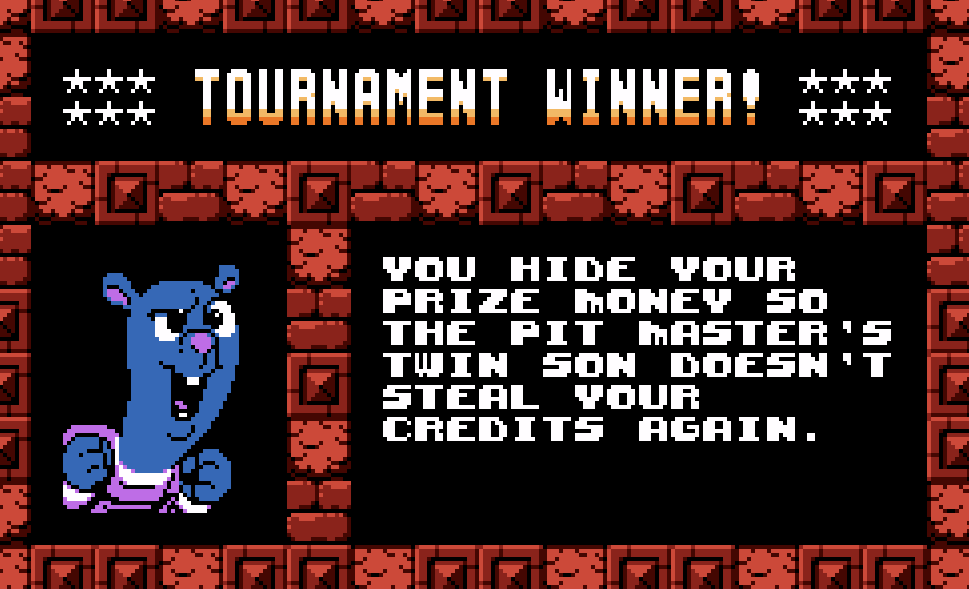

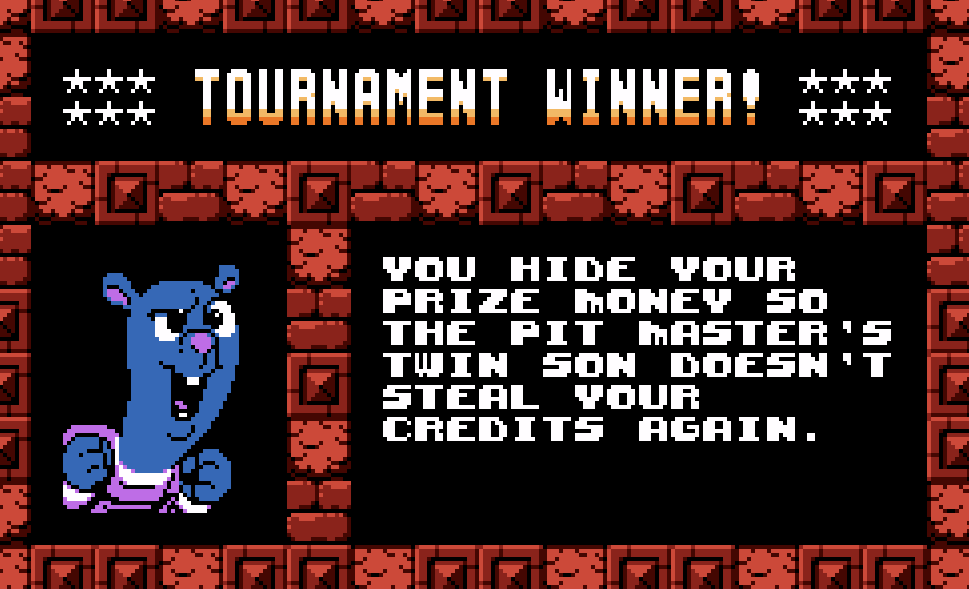

至於溫斯頓,從姓氏可知,他是內姆魯的親戚。這位關係戶的辦公室就在 UFO Soft 頂層的總裁房間隔壁,是內姆魯的親信。在許多作品中,他被冠以製作人和關卡設計師等頭銜,但實際上,他的才能有限,精力也根本不在做遊戲上。在 #36《Hyper Contender》中,一個結局的文本寫道:“You hide your prize money so the pit master's twin son doesn't steal your credits again.”(你把獎金藏了起來,以免賭場主人的雙胞胎兒子再次偷走你的籌碼)。其中,twin Son(雙胞胎兒子)是 Winston(溫斯頓)的變位詞,而 credits 既可以翻譯成“籌碼”,也有作品末尾製作人員名單之意。換而言之,溫斯頓搶奪了某位員工的成果。在溫斯頓辦公室與他對話,我們將瞭解到,他還攬走了另一款遊戲 #50《Cyber Owls》的功勞,目的只是為了討好一位女性及其兒子。

關係戶溫斯頓,被米爾克塑造成一副痴漢模樣

#36《Hyper Contender》,抱怨溫斯頓搶奪功勞的彩蛋

更過分的是,員工們不但被搶奪工作成果,甚至逐漸在製作人名單中失去了全名。從 #47《Quibble Race》開始,內姆魯和溫斯頓是製作人名單中唯一被完整提及姓名的人,其餘名字都只保留首字母縮寫。員工們頗有微辭,音效室的一個人說道:“我有些懷念以前能在遊戲末尾看到自己全名的日子。”

#47《Quibble Race》製作人名單中的縮寫,員工對此頗有微辭

1987 年 5 月,UFO Soft 公司搬遷到新的辦公室,也就是《瘴氣塔》故事中的整棟大樓。辦公室內設有便捷的住宿、生活和娛樂設施,儼然一幅為員工們提供福利的慷慨模樣,但光鮮背後,是進一步惡化的辦公室氛圍,和員工們激增的工作壓力。

其中最顯而易見的,是嚴重的加班問題。在大樓的各個角落,我們都能見到疲憊的員工,能聽到他們抱怨工作壓力太大。例如在廚房,我們決定不打擾一位對著咖啡杯累到睡著、剛剛醒來的員工;在工位上,有人因為工作做不完中斷與我們的對話,他甚至沒有時間去茶水間,只能先裝滿八瓶水放在桌面上定時喝。

“你感覺她剛在這裡睡醒。你決定不去打擾她。”

“正好是八個水瓶,每個瓶子上都標明瞭應該在一天中的哪個時間飲用。”

在如此環境下,許多人已經失去了創作活力和對作品的信心。一位編劇直接說道:“你知道嗎,算了。反正那個劇本也是垃圾。”

“你知道嗎,算了。反正那個劇本也是垃圾。”

米爾克同樣深受其害。在休息區看見床鋪,他只會想到:“床看起來很誘人,但在工作時失去意識(注:即休息)的想法讓你感到緊張”。類似的,在停車場與自己的車交互時,他會感嘆:“除了公司和公寓兩點一線以外,你已經不記得上次去其他地方是什麼時候了。”

“床看起來很誘人,但在工作時失去意識的想法讓你感到緊張”

“除了公司和公寓兩點一線以外,你已經不記得上次去其他地方是什麼時候了。”

作為元老級員工,米爾克眼睜睜看著公司變味,內心充滿憂慮、不滿,以及對舊日時光的懷念。有時,他會看著牆上昔日的團隊合影照片出神,那是大夥兒一起去打高爾夫球——想到斯莫爾斯基糟糕的球技,米爾克會心一笑。有時,他會在地下室找到一張報道公司的舊報紙,看著幾年前團隊合影中自己青澀的笑容發呆。有時,他會跑到老友春的辦公室,透過窗戶眺望不遠處 LX Systems 時期的舊辦公樓,那裡存留著許多美好的回憶。

“你想起斯莫爾斯基的高爾夫球技術有多糟糕,會心一笑。”

“這份報紙的出版日期是 1985 年 10 月。你在一張複印得很糟糕的集體照中認出了微笑的自己。”

“如果你眯起眼睛,幾乎可以看到舊辦公室所在的街區。”

但更多的員工對此感到憤怒。自從內姆魯進入 UFO Soft 以來,他們就對新的領導班子存在諸多不滿,往遊戲中塞入各式彩蛋以發洩情緒。例如 #25《Party House》中,能夠觸發一句“Mr.N is a parasite”(N 先生是個寄生蟲),幾乎明著指向內姆魯(Nemuru);以及 #34《Overbold》中, 反覆購買漲價物品會觸發一句“Nemuru bucks will set you free”(內姆魯的臭錢會讓你“自由”),都表達了對內姆魯收購公司的不滿。

“N 先生是個寄生蟲”

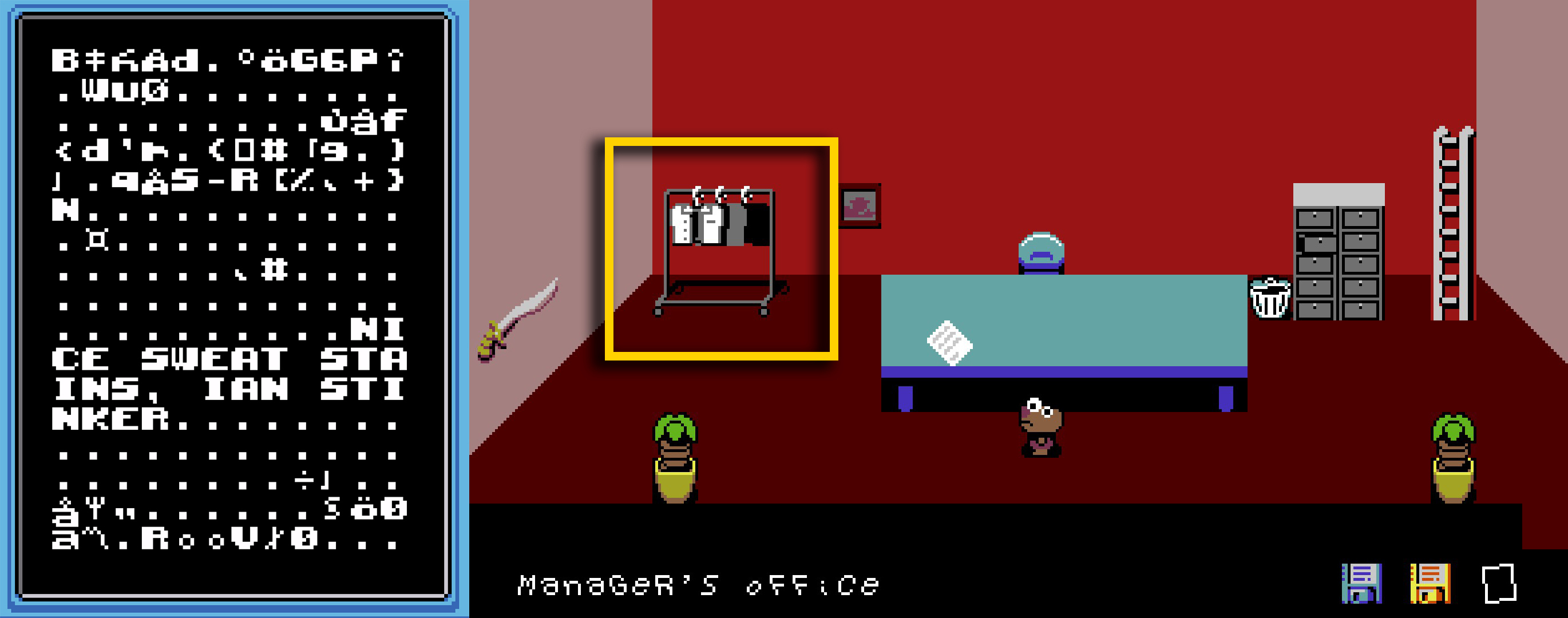

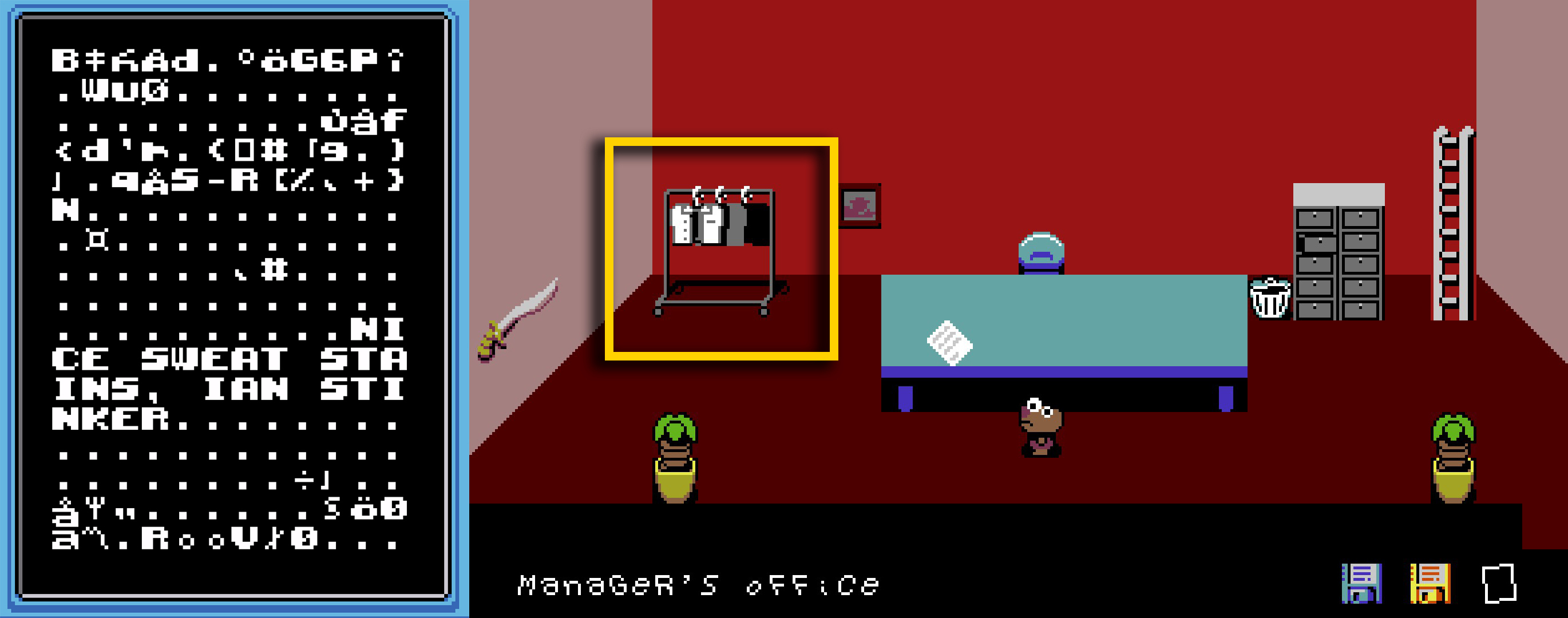

經理斯賓澤同樣是他們的攻擊對象。#29《Vainger》中存在一句:“The base is spinzing out of control”(基地正在旋轉失控),其中的 spinzing 意為旋轉,同時雙關了經理斯賓澤(Spinzer)的名字,表達了對他實行的高壓管理的不滿;#33《Fist Hell》裡甚至公然寫道:“Nice sweat stains,Ian Stinker”(不錯的汗漬啊,伊恩·臭熏天),句中將 Spinzer 的名字改為拼寫相近的 stinker (臭氣熏天的人),嘲諷他因多汗而在辦公室裡存放一架子備用襯衫。

“不錯的汗漬啊,伊恩·臭熏天”

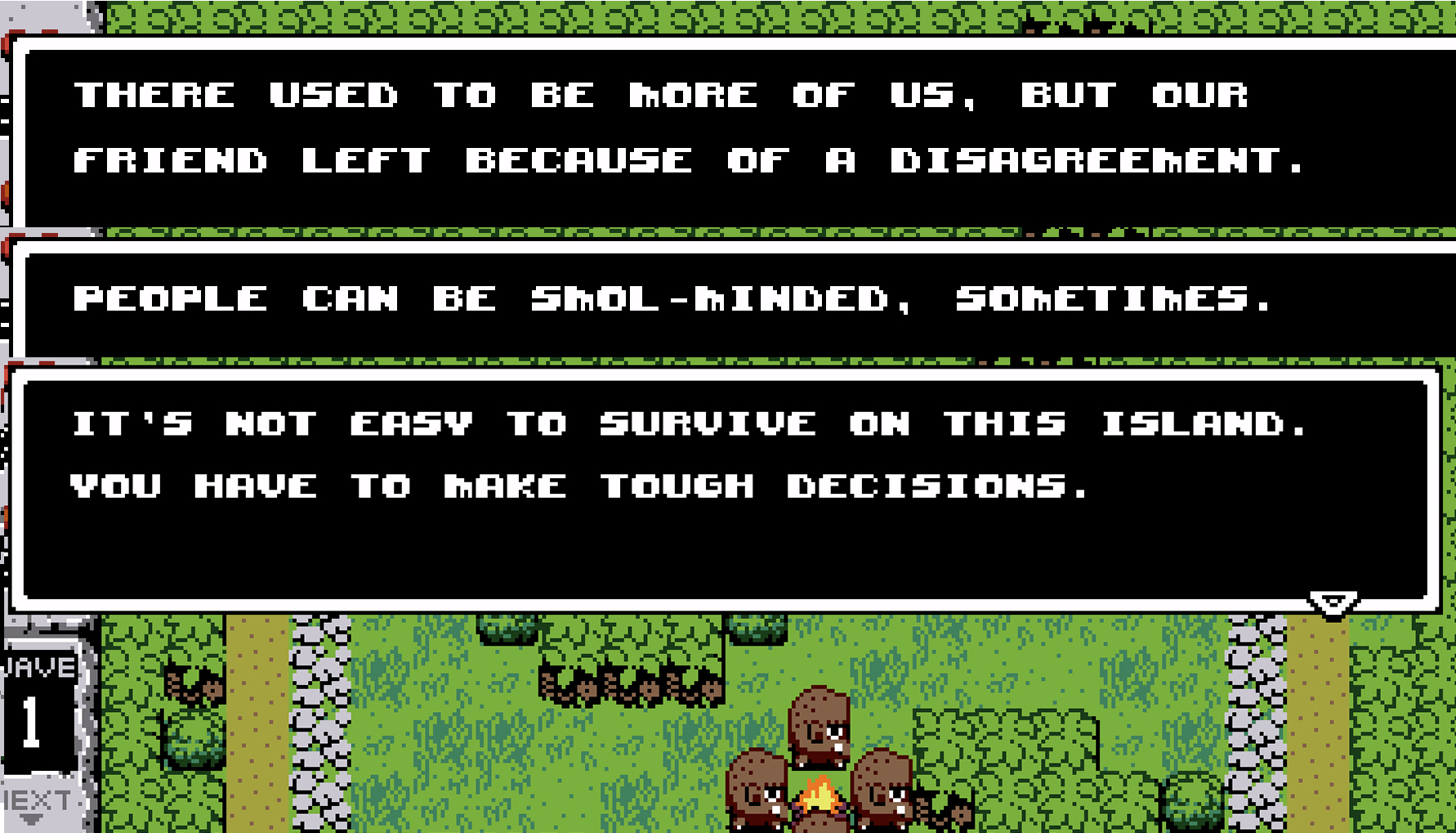

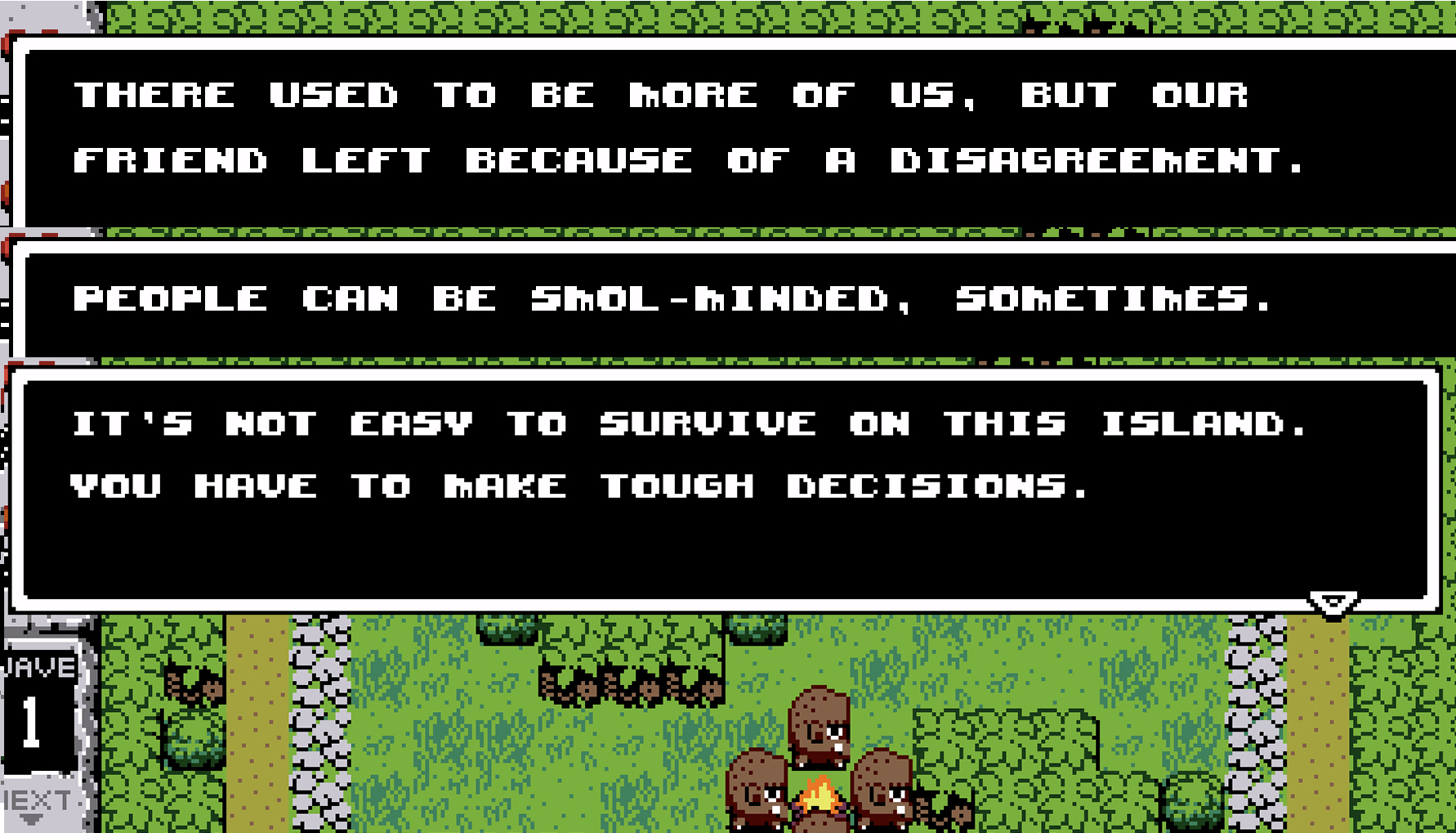

面對辦公室內日漸激化的矛盾,春的內心五味雜陳。內姆魯之所以能入侵併腐化原本烏托邦一般的 LX Systems,他負有主要責任,但這也是無心之舉,事情的發展遠非他所期盼。對於多年摯友斯莫爾斯基執意離開單飛,他內心難免有些責備,但更多還是遺憾和無奈。在 #30《Rock On! Island》中,他借 NPC 之口罕見地透露了心聲:“我們曾經有更多同伴,但一位朋友因意見不合離開了……人們(注:指斯莫爾斯基)有時會顯得心胸狹隘,但在這個島上生存並不容易,你必須做出艱難的決定。”

#30《Rock On! Island》中,春借 NPC 之口表達了遺憾和無奈

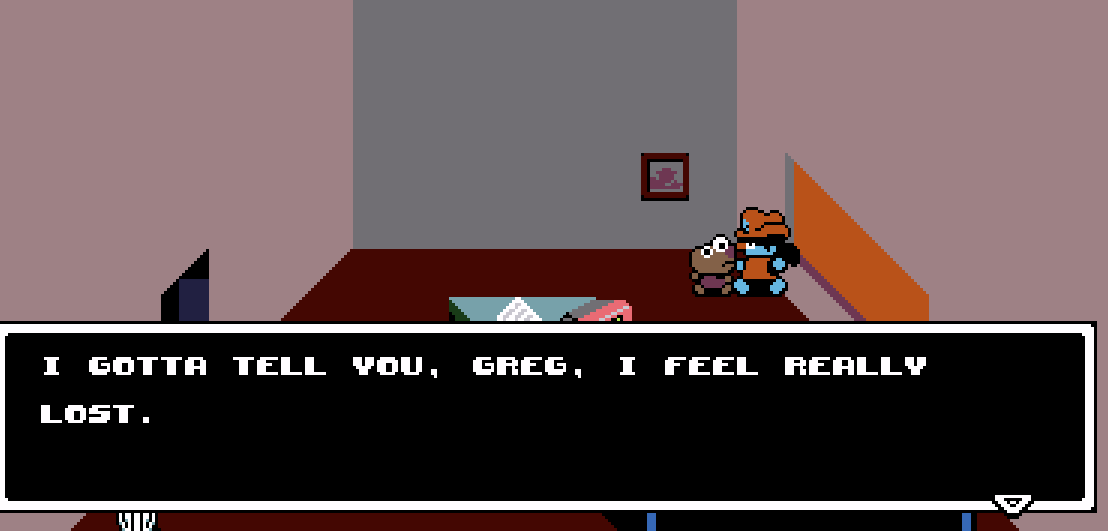

在私底下與米爾克聊天時,他顯得有些迷茫:“我不得不向你坦誠,小格,我真的感覺迷失了方向”。而在 #32《Mortol II》中,他也在自責當初的選擇:“我把一切都搞砸了嗎?” 但事已至此,他再無能力糾正自己的錯誤。

“我不得不向你坦誠,小格,我真的感覺迷失了方向。”

“我把一切都搞砸了嗎?”

隨著時間流逝,UFO Soft 內部員工與領導層之間的裂隙越來越深,火藥味也越來越足,局勢有如繃緊的彈簧,只等待一個事件、一個契機、最後那一點點施力,便將猛然迸發。

2.3 兇案疑雲:1988 年雪紡·波拉之死

1988 年 2 月 29 日,雪紡·波拉失蹤了。

一個月前發售的 #37《Valbrace》裡,她的名字最後一次出現在製作人員名單中,此後便徹底消失,她本人也杳無音信。波拉和米爾克一樣,都是入職於 1984 年的元老,擔任程序工作,二人私交甚密。

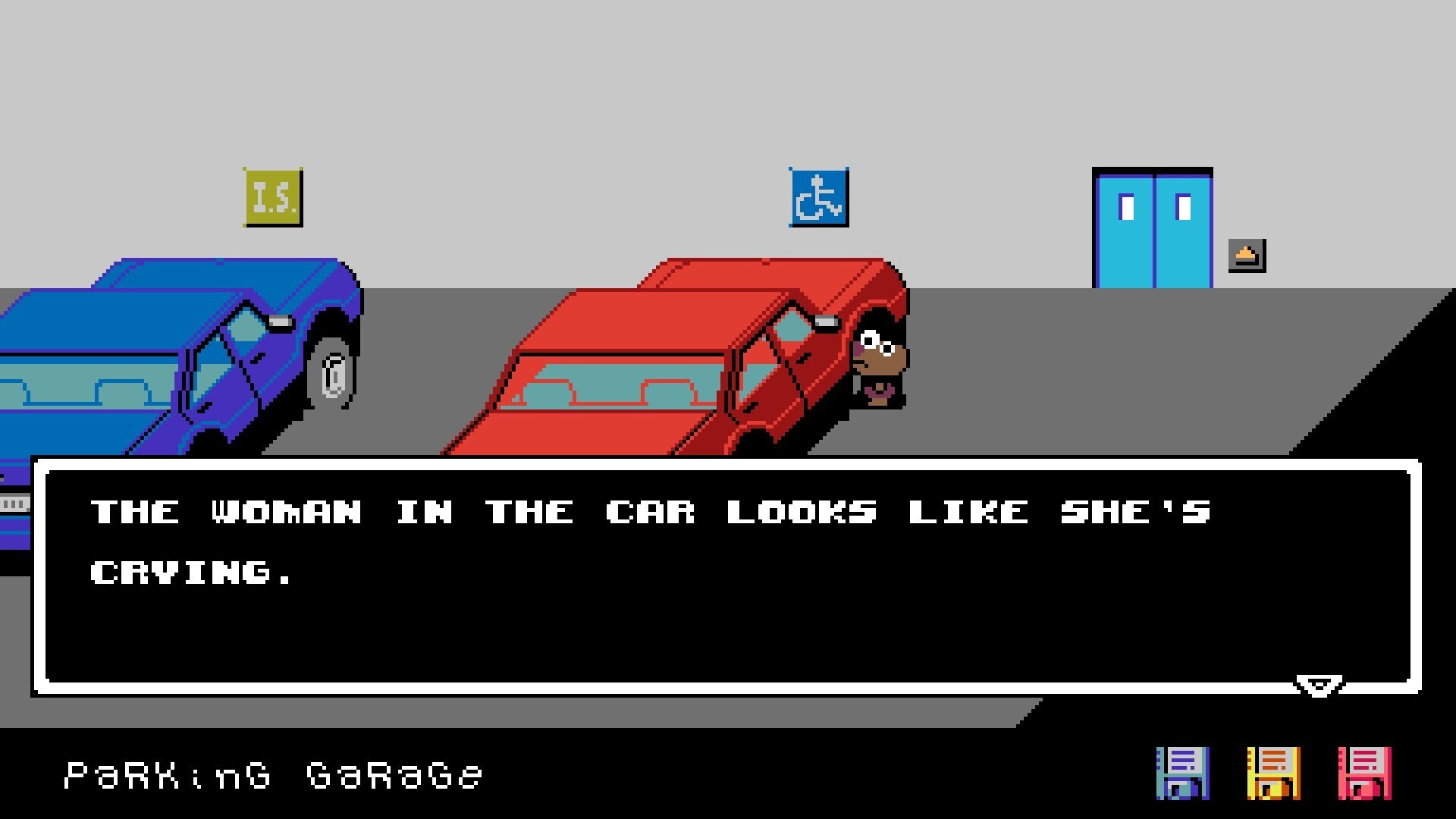

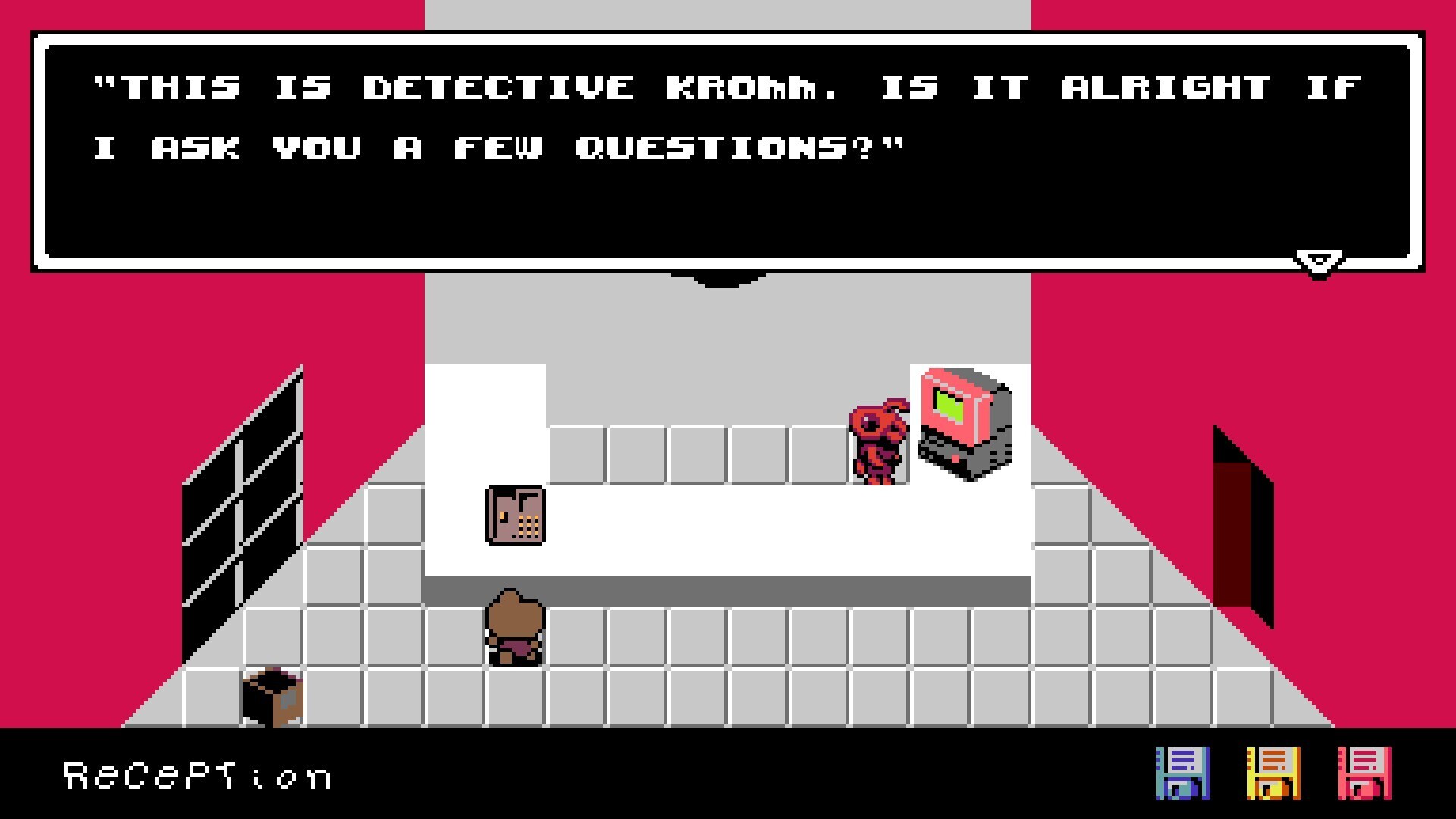

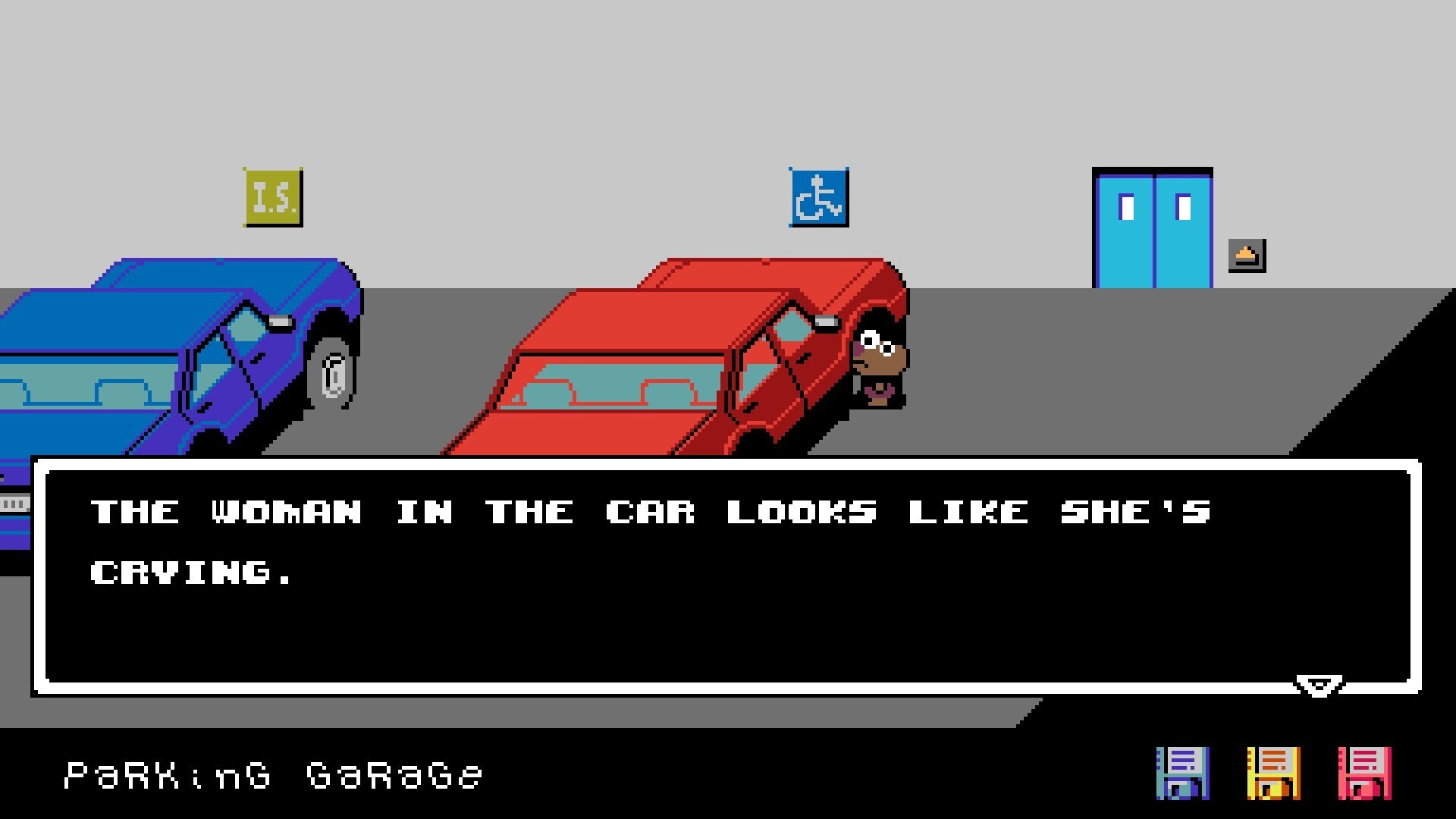

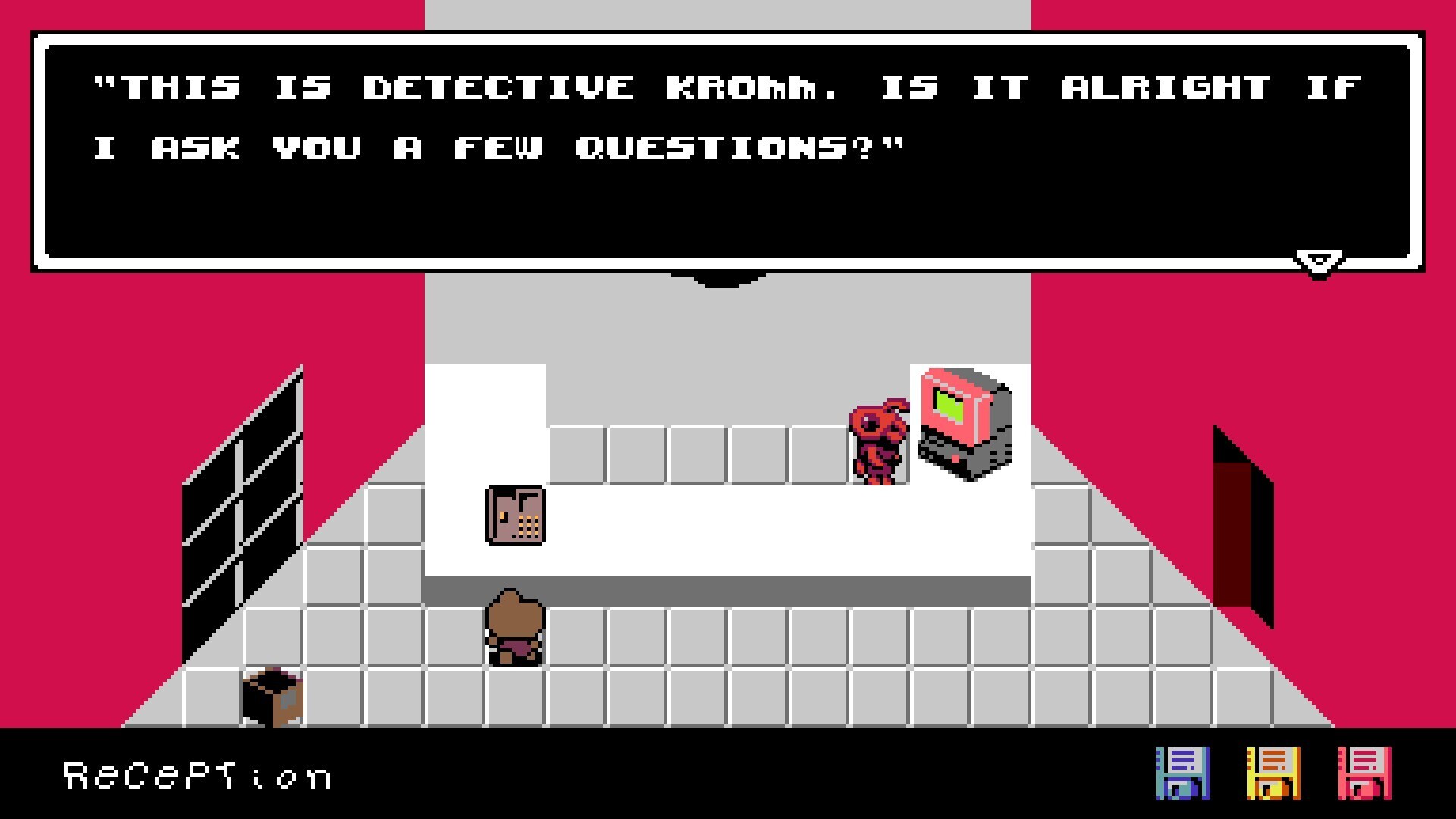

她的失蹤引起了一些人的關注。首先,在停車場的紅色車中哭泣的女士極有可能是她的母親——波拉被廢棄的遺作《Godsblood》(我們之前在《瘴氣塔》收集的第三張遊戲軟盤)中女主角的暱稱為 Cyberbee(賽博蜂),而紅色車的車牌為 Mamabee(母親蜂)。其次,《瘴氣塔》第二幕,我們在 UFO Soft 前臺接聽電話,一位叫 Linn(林恩)的人在打聽一位朋友的音訊,他極有可能是 #29《Vainger》片尾感謝名單中提到的 Linn Akecheta(林恩·阿凱切塔),而這款遊戲由波拉負責。以及,當我們在第四幕回到前臺,再次接聽電話,對面將是一名偵探,同樣在打聽失蹤人員的訊息。

“這裡的女人似乎正在哭泣。”

“我叫林恩,我想打聽一位朋友的消息。”

“我是偵探克羅姆,請問我可以問你幾個問題嗎?”

但我們如何確定失蹤的人就是波拉?畢竟,光是從製作人員名單中消失,可以被簡單解釋為崗位調動或員工離職。這個疑點的鐵證,是貫穿《瘴氣塔》的“自行車”線索。由波拉執導的 #37《Valbrace》的末尾特別感謝了一個組織:Pedal Power Bike Club(踏板動力自行車俱樂部),而 UFO Soft 的幾位老員工多年來有個習慣,遊戲末尾的特別感謝通常與負責人相關(例如春就曾致謝過未來妻子 Jesca),因此,我們可以認定波拉愛好騎行,也是這個俱樂部的一員。鑑於遊戲中不再 有其他角色與自行車有聯繫,我們可以認定《瘴氣塔》第四幕中米爾克遇到的自行車頭盔幽靈,就是已經死去的波拉。

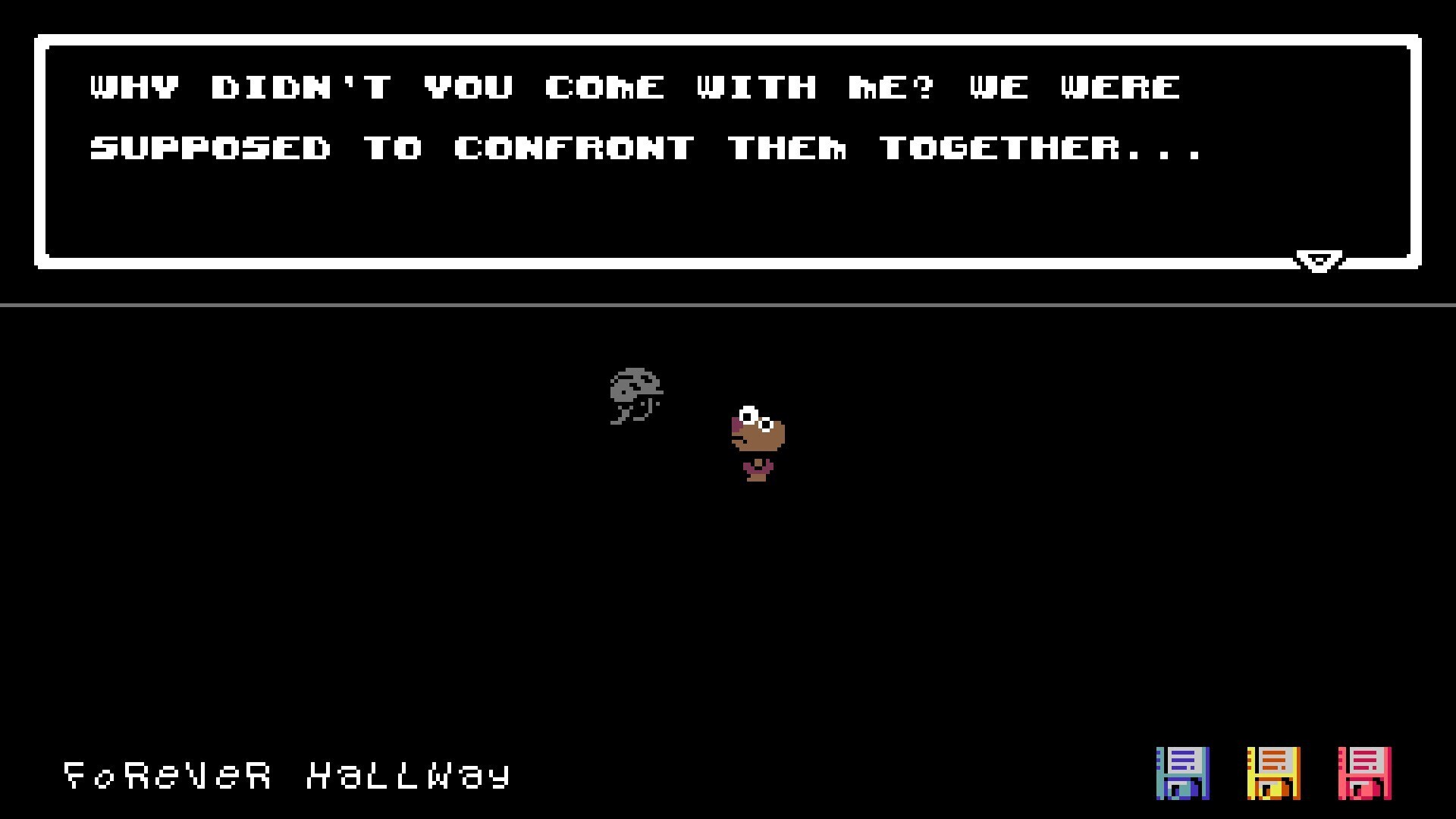

“你當時為何沒出現?我們理應一起站出來對抗他們…”

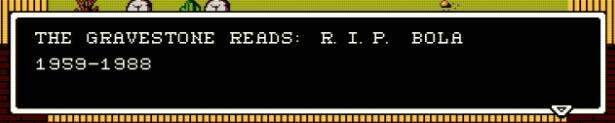

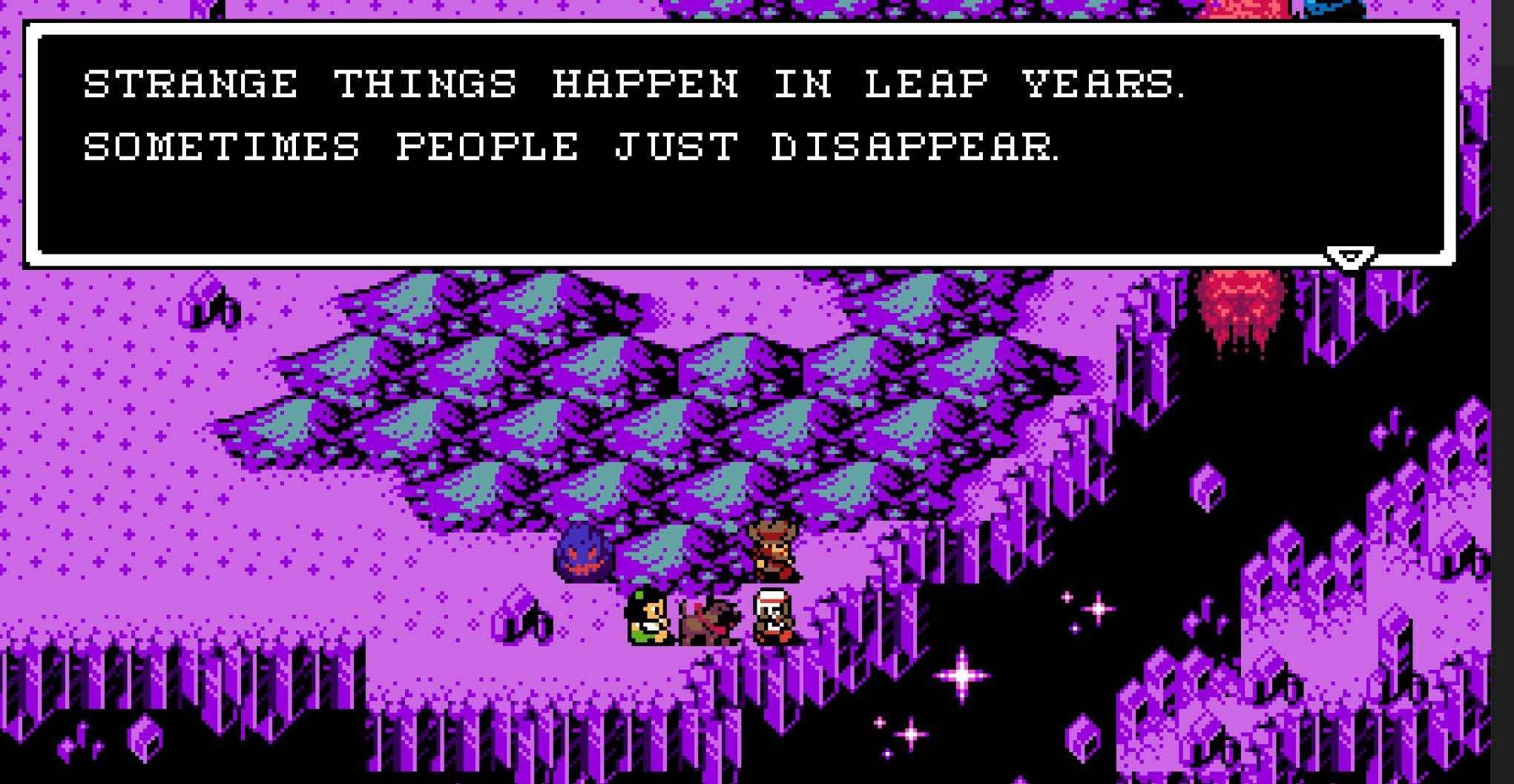

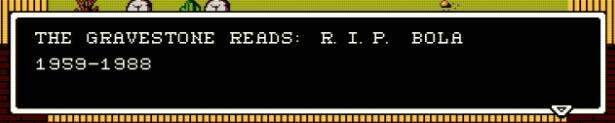

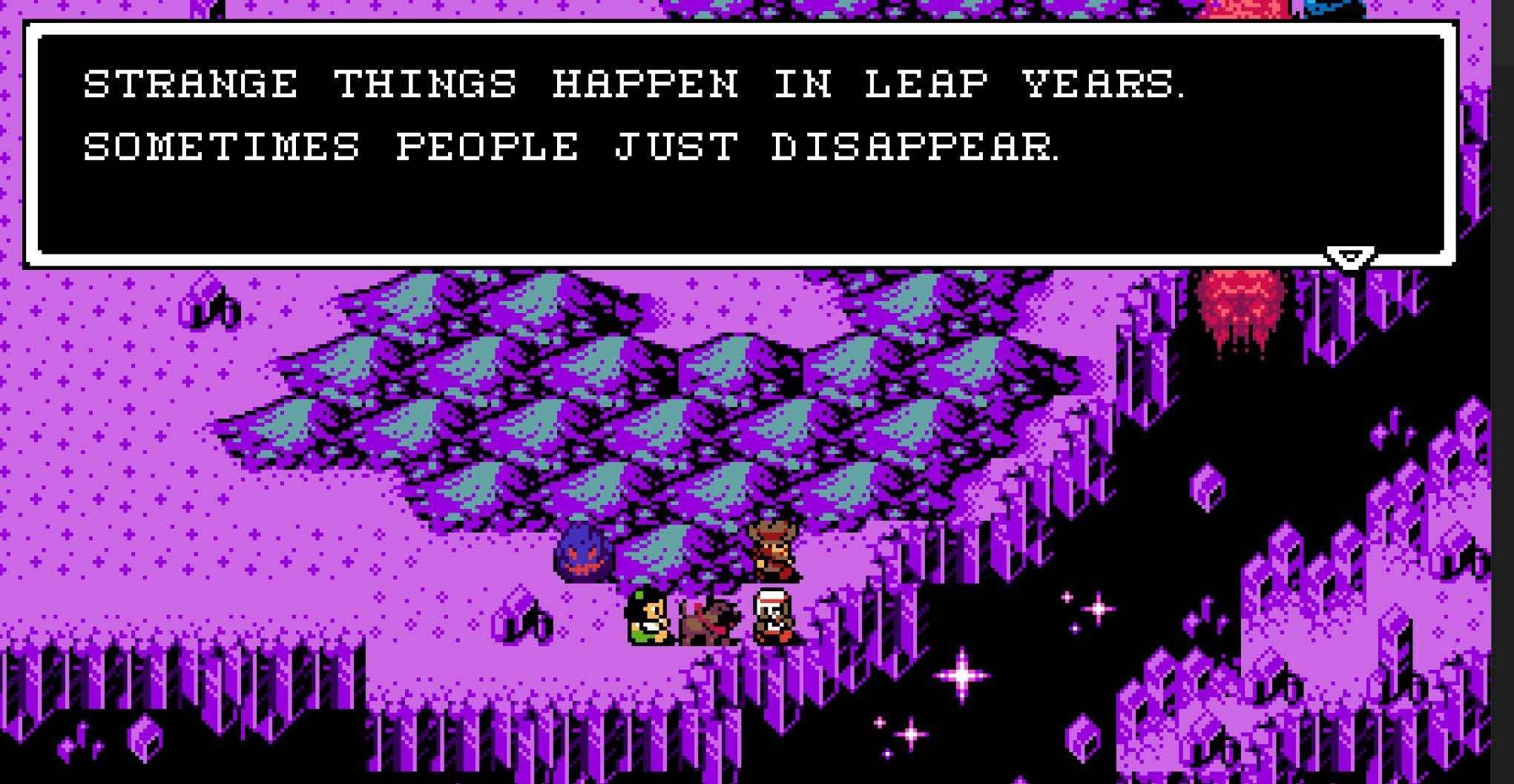

除了幽靈之外,圍繞波拉之死,還有其他確鑿的線索。在 #40《Grimstone》的墓地場景,我們能找到一塊寫著“R.I.P. BOLA, 1959-1988”(安息,波拉)的墓碑。此外,在大地圖邊緣還有一位隱形的 NPC 說道:“閏年總會發生奇怪的事情,有時,某些人就此消失無蹤”, 而 1988 年正是閏年,2 月 29 日正是波拉失蹤那天。公司內某位知情人想以此表示哀悼。

“墓碑上寫著:安息,波拉,1989-1988”

“閏年總會發生奇怪的事情,有時,某些人就此消失無蹤。”

那麼,更重要的問題來了,波拉是怎麼死的?證物又在哪?

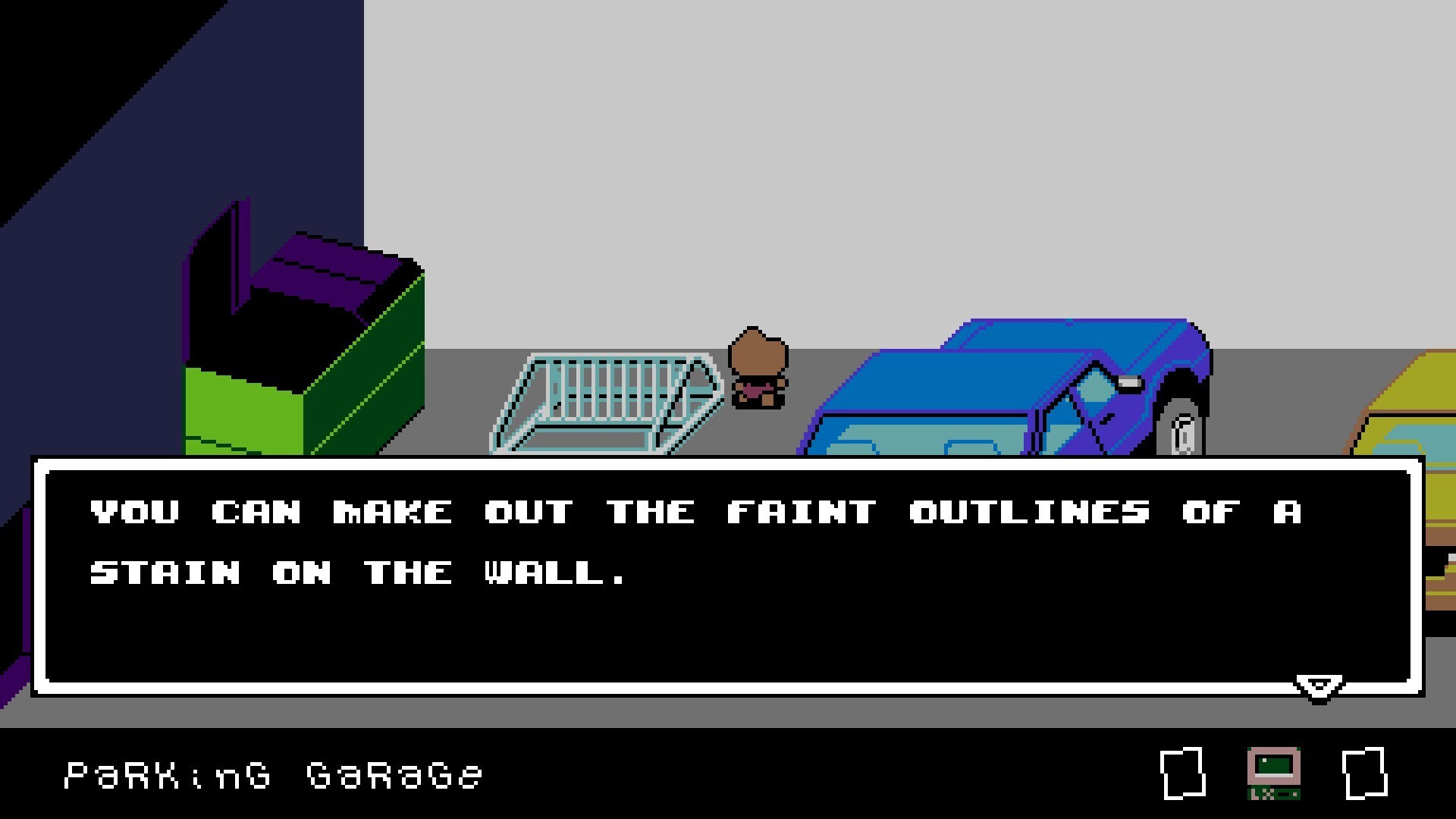

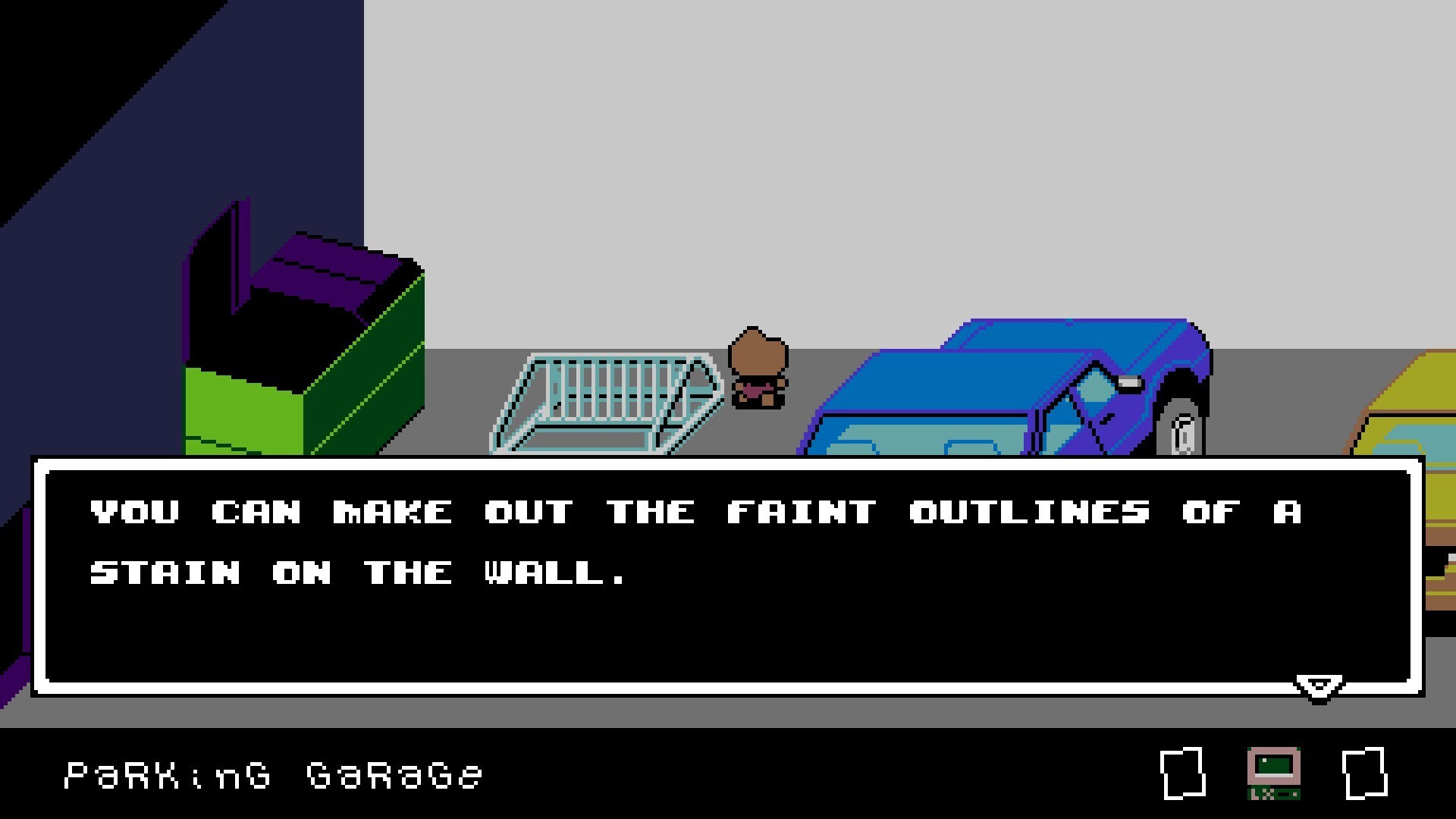

讓我們將目光轉向《瘴氣塔》的地下停車場。左側有一個停放自行車的鐵架,想必這就是波拉平時上班放車的地方。如果我們聚精會神,隔著屏幕,極其仔細地觀察鐵架背後的白牆,將會發現……什麼都沒有。但身處現場的米爾克察覺到一些端倪:“你可以隱約看到牆上的汙漬輪廓。”

“你可以隱約看到牆上的汙漬輪廓。”

就在這個位置向左走兩步,我們就能開門走進地下室,而就在地下室門口的架子上,米爾克發現:“架子上除了一把刷子和一瓶過氧化氫外空空如也”。過氧化氫溶液,俗稱雙氧水,作為強氧化劑被廣泛用於消毒和漂白作業。看來,有人仔細清理了現場。但光憑這些也不能斷定發生了流血事件,萬一只是清潔工打掃牆面汙漬呢?這時候,我們終於可以串起文章開頭的伏筆:《瘴氣塔》的第一個秘密房間、地下室的通風管道——就在幾米之外,裡面藏著一輛自行車和一把損壞的車鎖!

這些線索似乎在暗示,某個人與波拉在停車場發生了爭執,或一時衝動、或無心失手,用車鎖重重地擊中了波拉,血液濺到了背後牆面上。他慌忙衝進旁邊的地下室,用就近找到的刷子和雙氧水清理現場,然後將證物藏進了他當時能找到的最近也最安全的地方——地下室的通風管道內。

串聯起來的線索

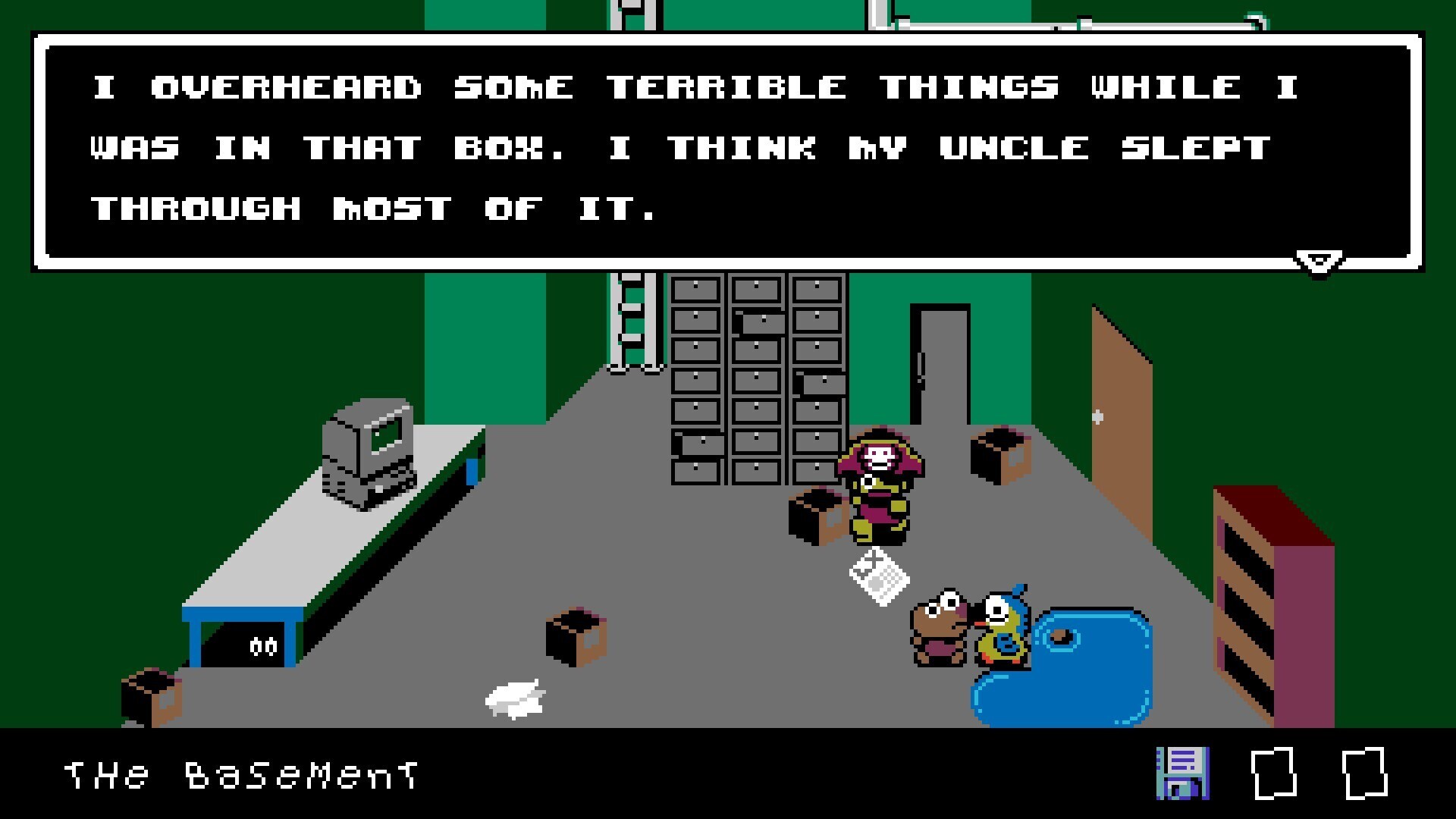

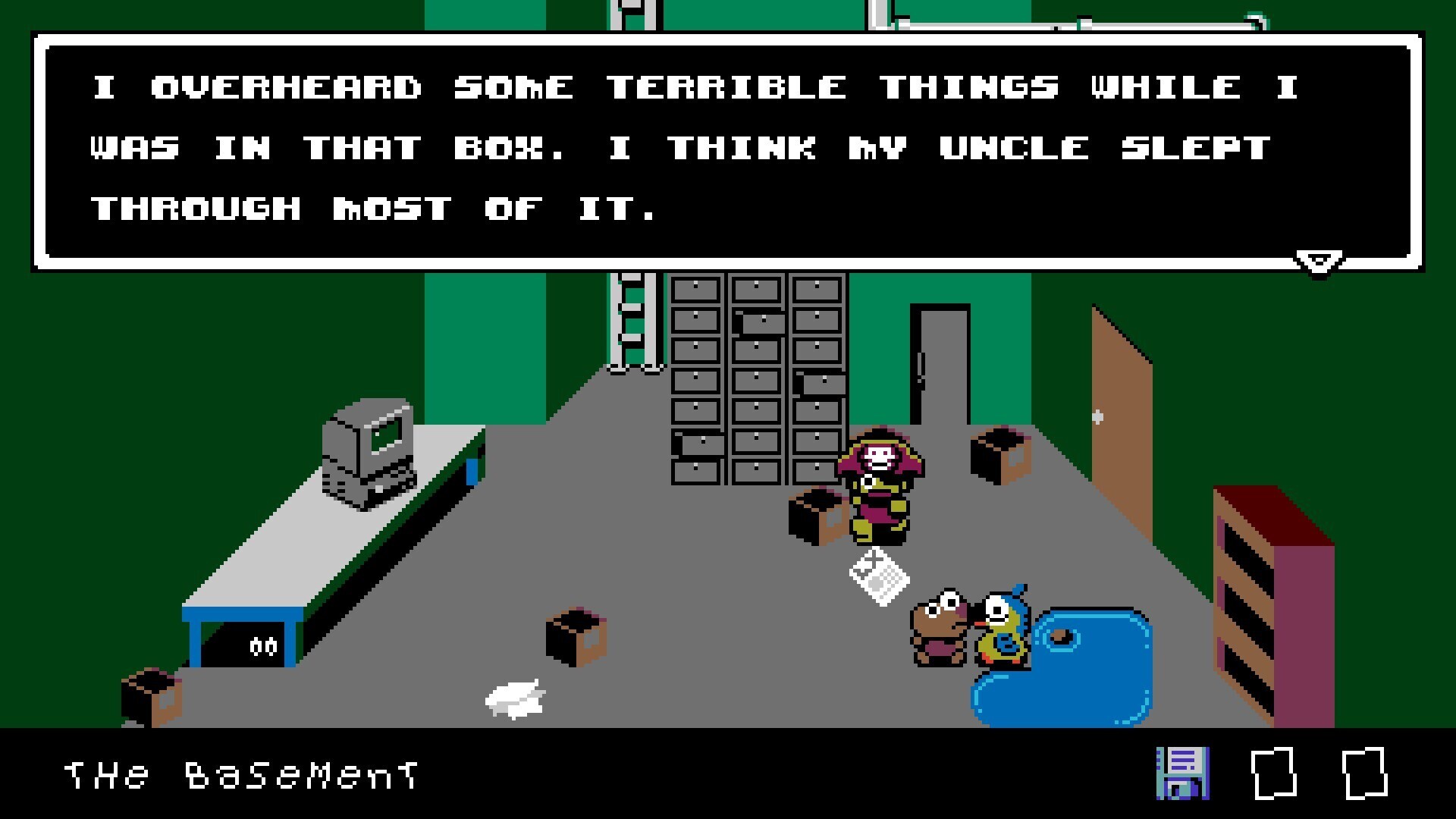

這樁襲擊案甚至還有證人。事發當時,斯莫爾斯基和他侄子正待在地下室的幾個紙箱裡(這個設定意義不明,此時,斯莫爾斯基已經離開公司單幹,只能解釋為米爾克為了向玩家介紹斯莫爾斯基,將他強塞進《瘴氣塔》作為一個隱藏角色),侄子似乎聽到外頭髮生了“可怕的事情”。

“我在那個箱子裡聽到了一些可怕的事情,而叔叔因為睡覺錯過了。”

問題隨之而來,不論兇手是誰,他是如何到達離地面數米之高的通風口的?更何況還要搬運證物,這需要一定力氣。要知道,米爾克可是讓地下室幾乎淹沒才勉強夠著通風口。當然,這也直接指向另一個更關鍵的問題,兇手是誰?

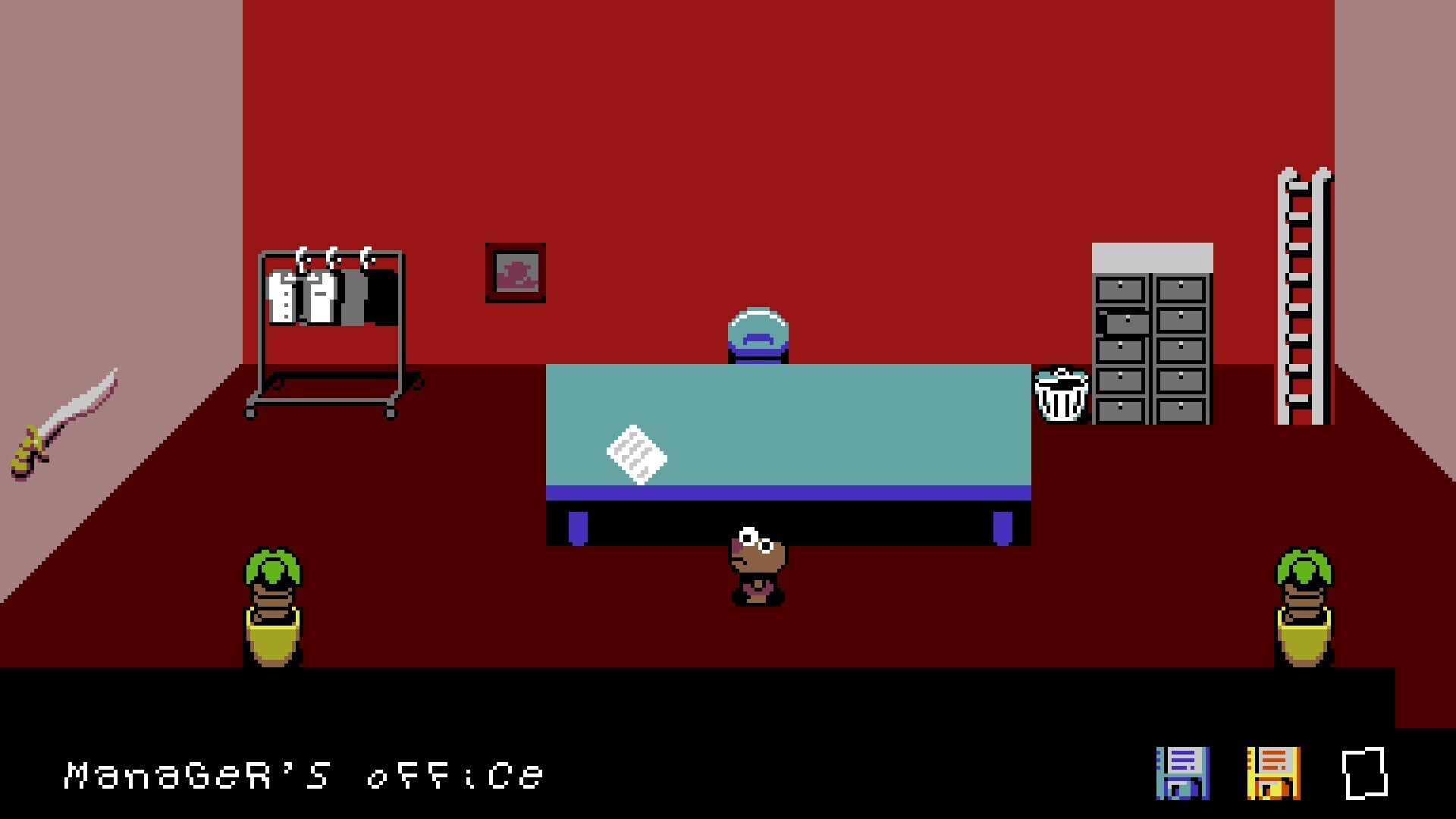

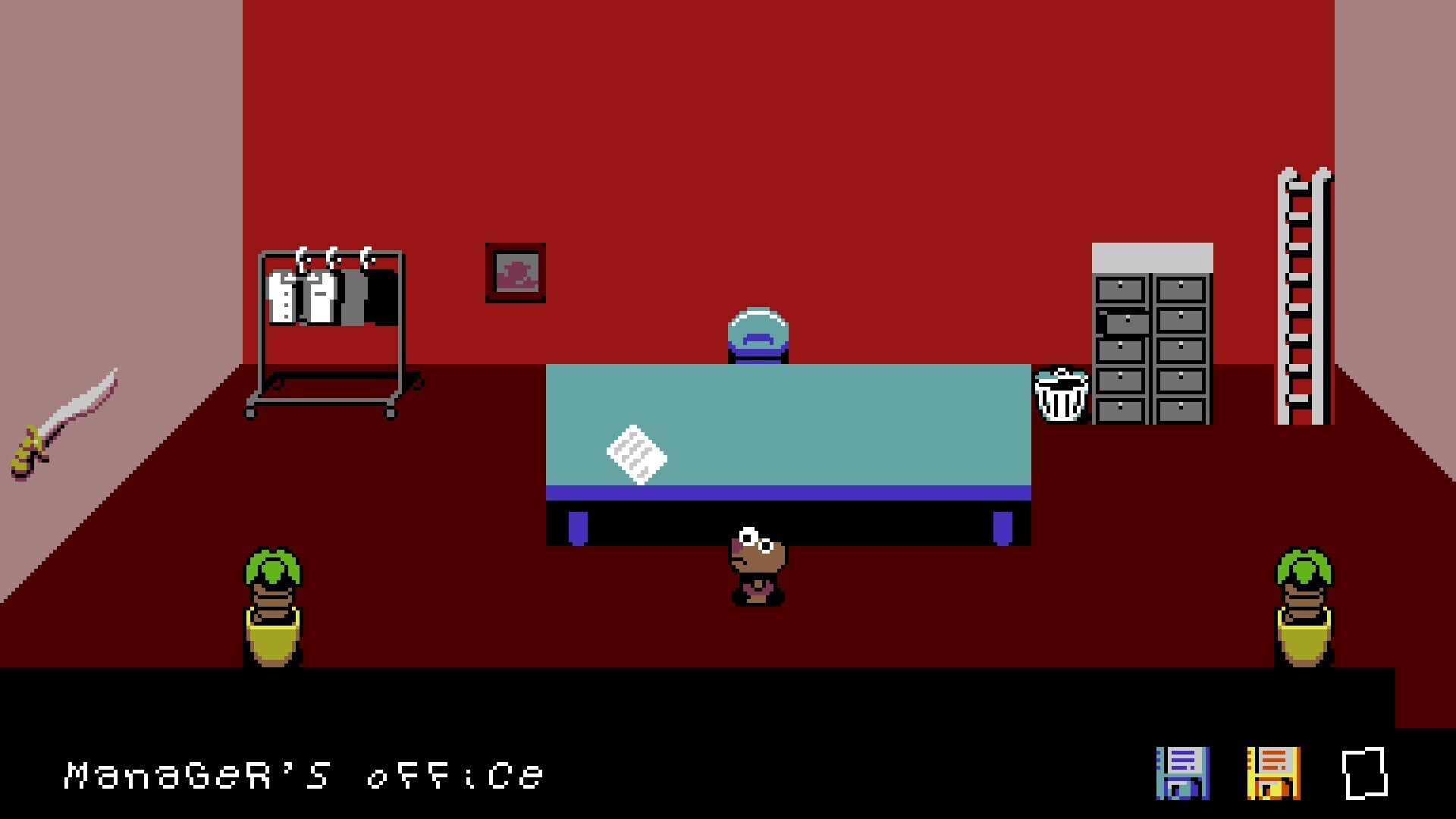

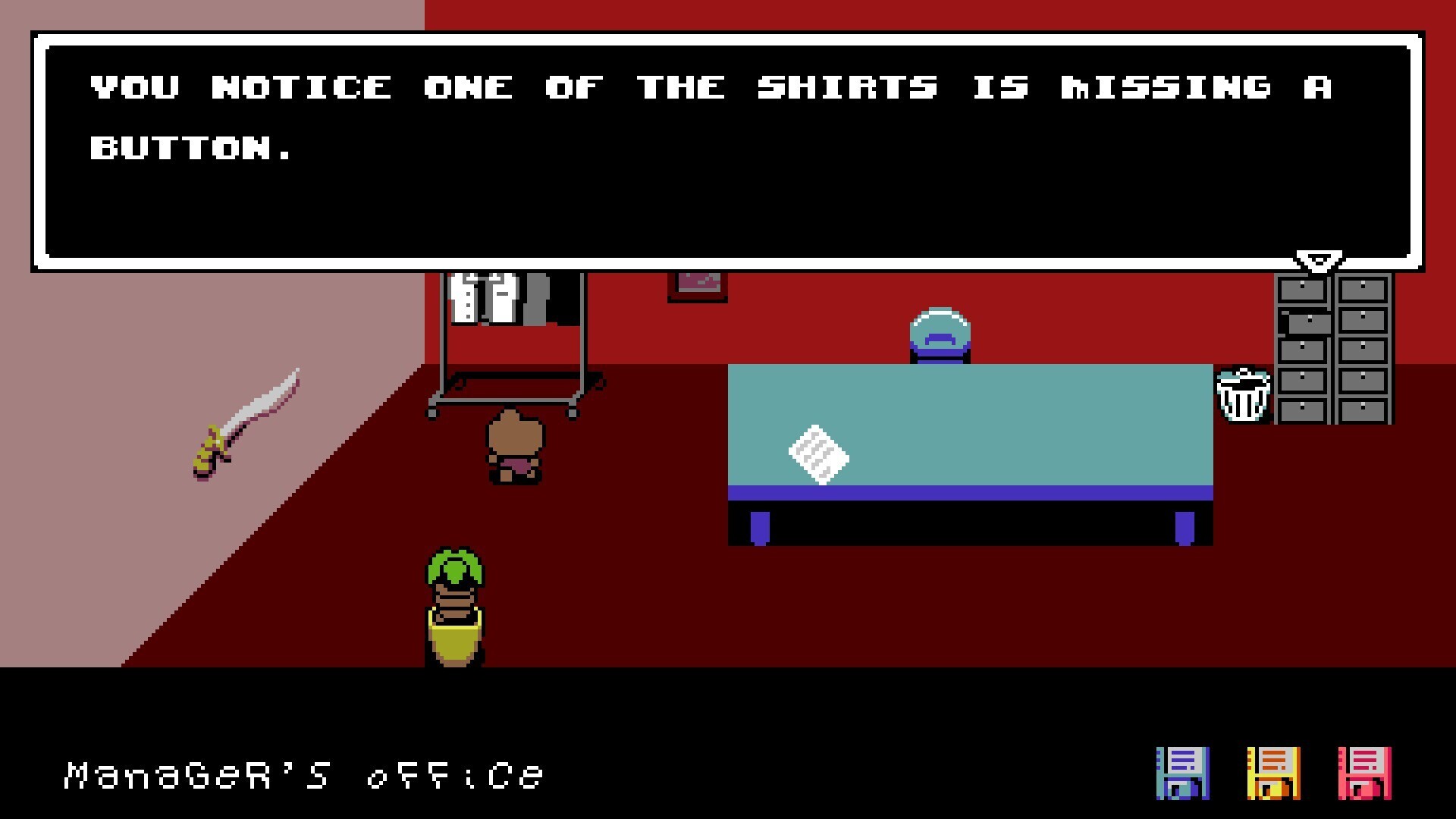

朋友們,還記得第三次進入《瘴氣塔》時,我們曾趁斯賓澤離開的短暫空隙,搜索過他的經理辦公室嗎?當時,我們重點關注了凸顯他退伍老兵背景的一些物件,包括軍人徽章、古董彎刀等。現在,讓我們再一次觀察這間血紅色調的辦公室,答案就在其中,十分顯眼,以至於米爾克大概會懊惱於沒有立刻注意到它。

經理辦公室

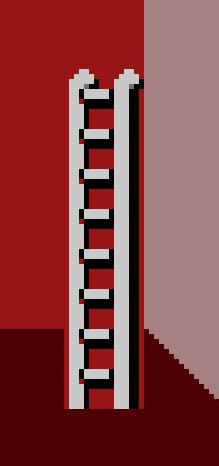

溫馨提示:房間右側的梯子。

梯子!

那麼,這就意味著,兇手極有可能是:

伊恩·斯賓澤

當然,僅憑這樣一個間接證據就定罪,未免有失公正。我們需要更多證據,更決定性的證據。

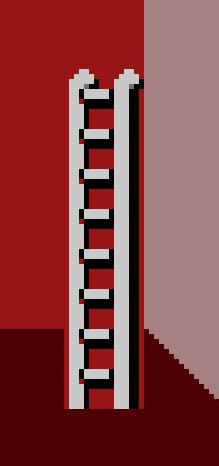

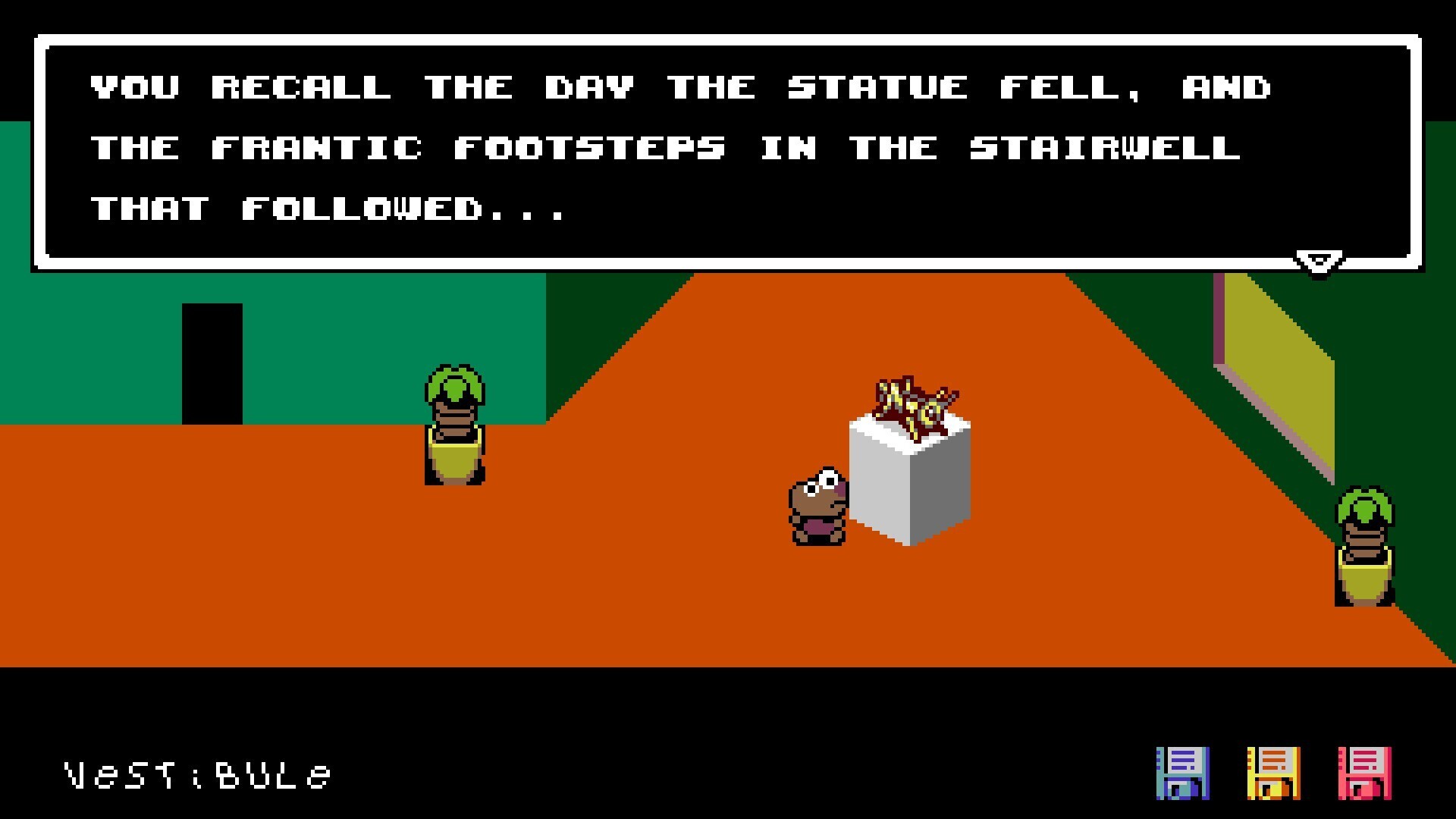

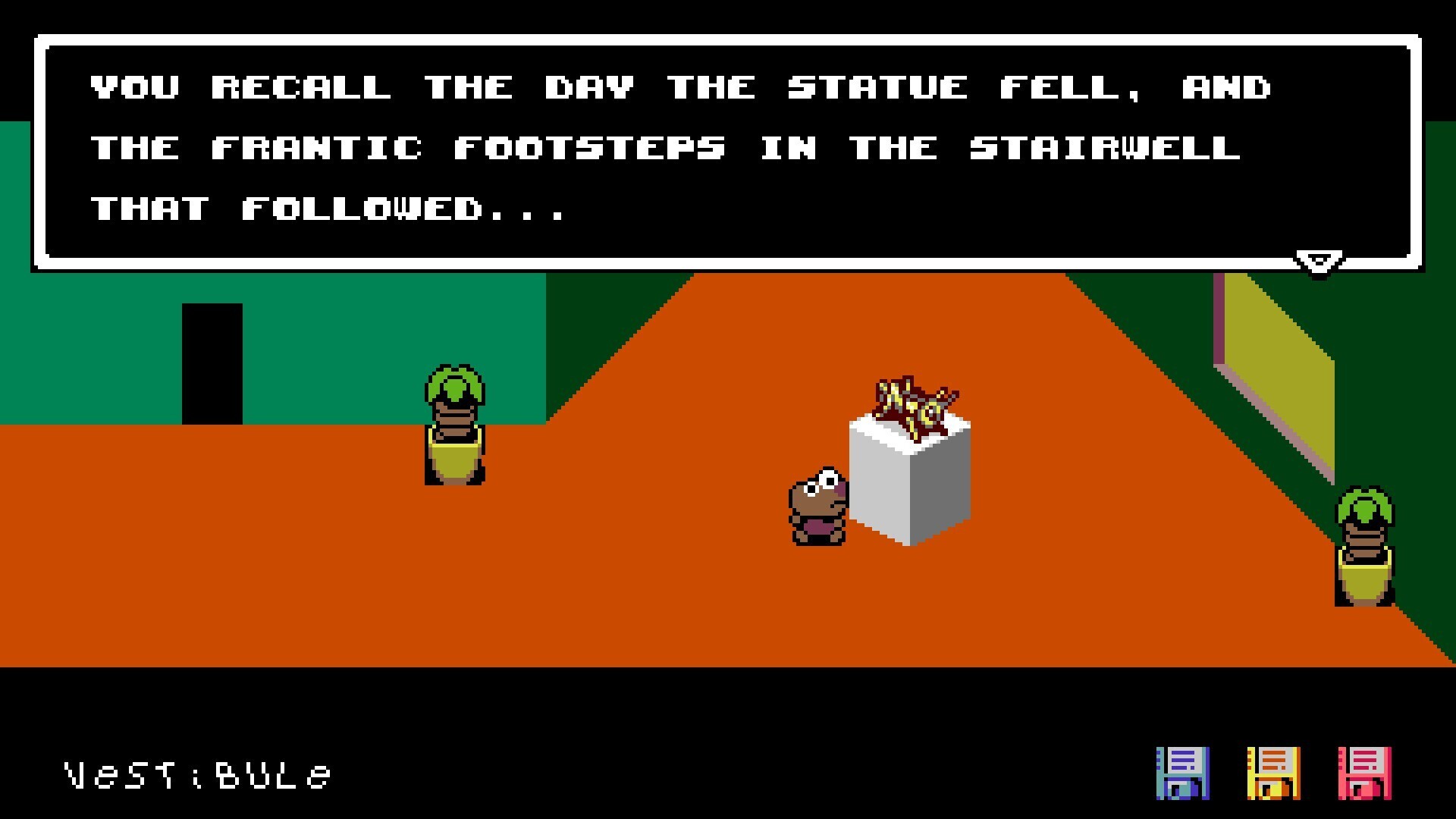

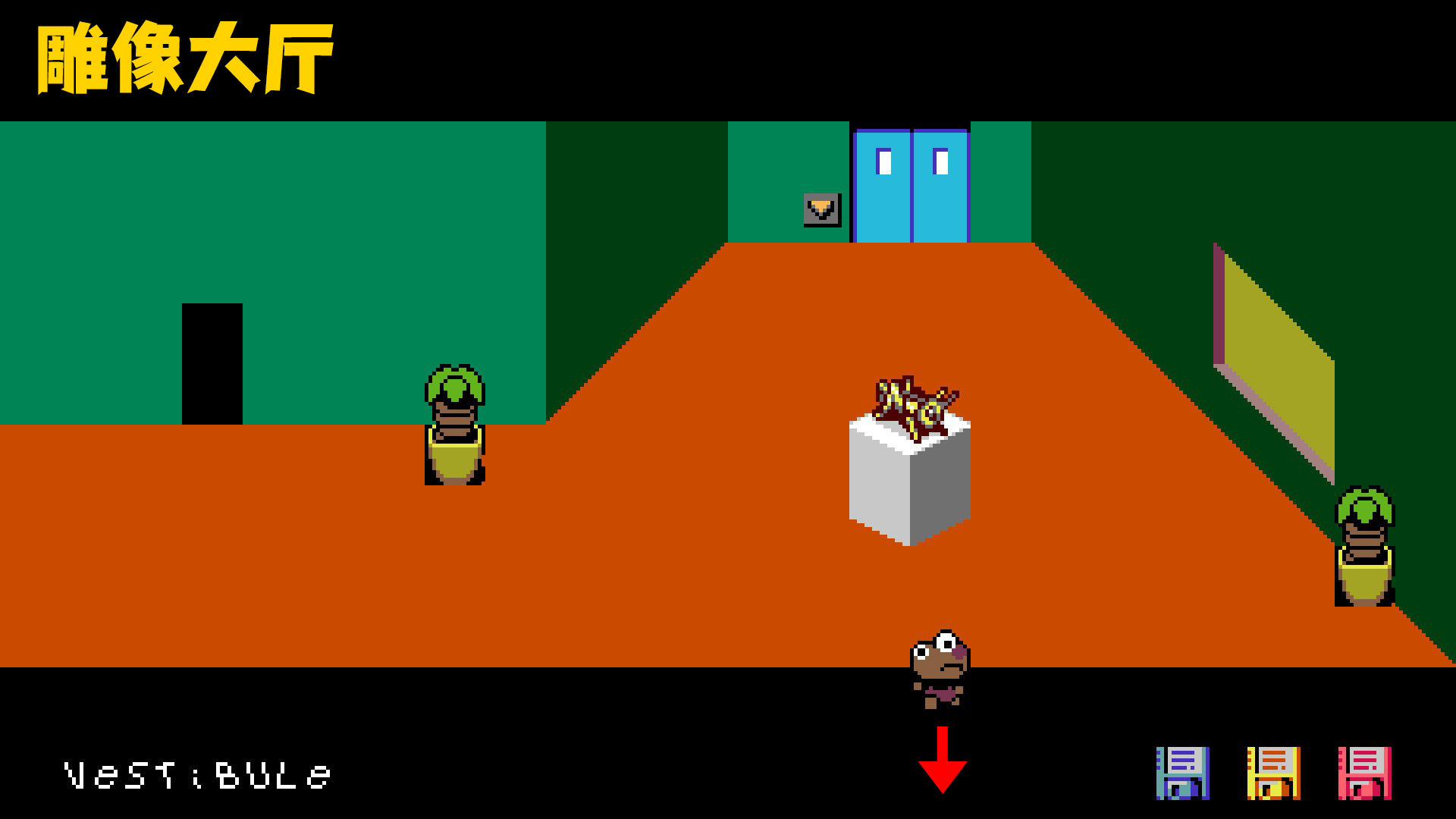

在《瘴氣塔》中層,辦公區域外頭的大廳中央,擺著一尊金色的蚱蜢雕像,彷彿是總裁內姆魯自命不凡的寫照。米爾克調查發現,雕像的一條腿曾經斷裂過,又被人用膠水粘回去了。突然,米爾克一激靈,頓時背脊發寒,冷汗冒了出來。他意識到,相比於地下室的二位,自己是更關鍵的那位證人。

在 1988 年 2 月 29 日那天,他坐在辦公室工位上,偶然聽見外面大廳雕像掉落的聲音,緊接著是一串慌亂的腳步聲,逐漸消失在樓梯間裡。樓梯間?我們進進出出《瘴氣塔》那麼多次了,地圖裡沒有樓梯間呀?沒有……吧?

“你回想起雕像倒塌的那天,以及隨後樓梯間裡慌亂的腳步聲……”

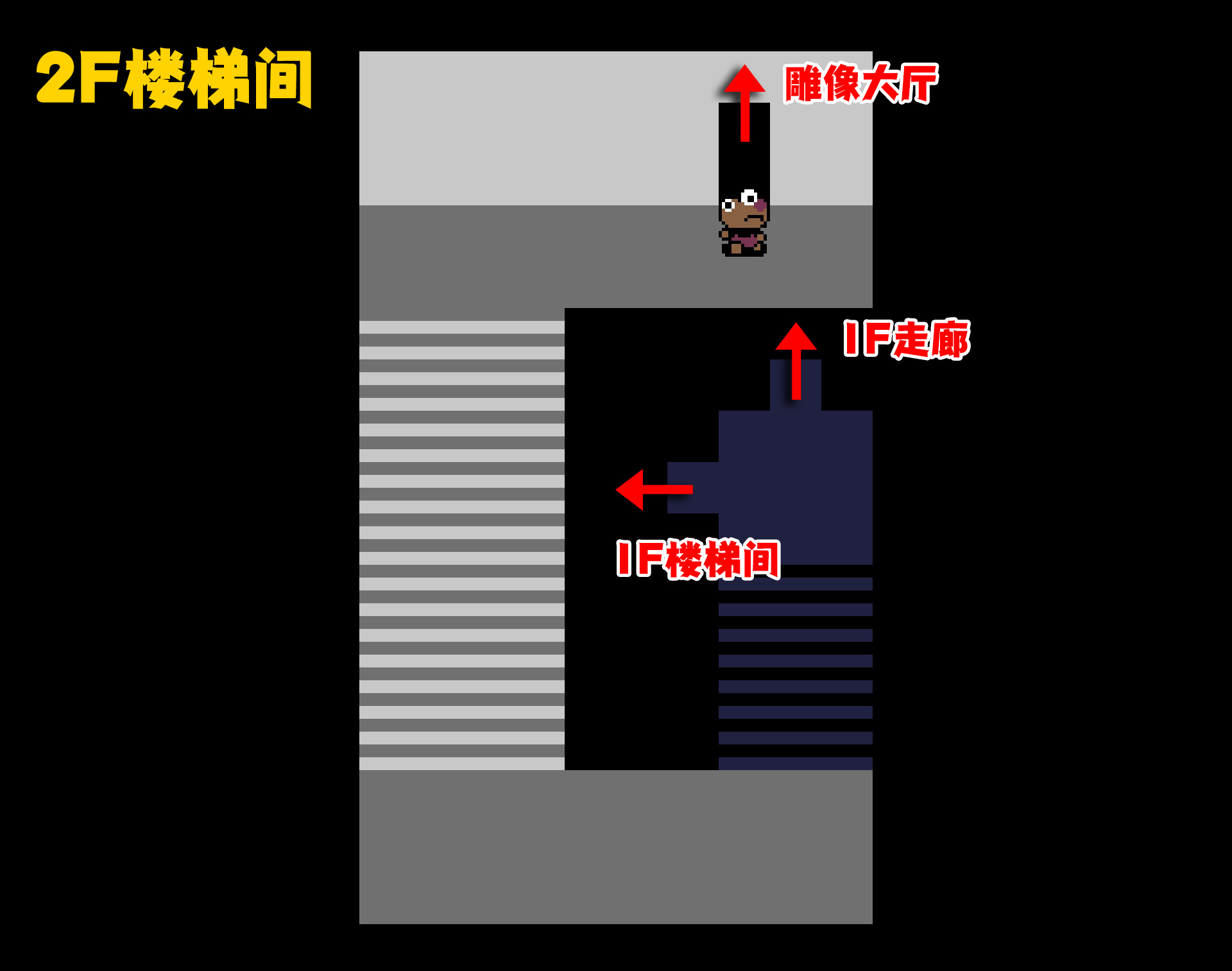

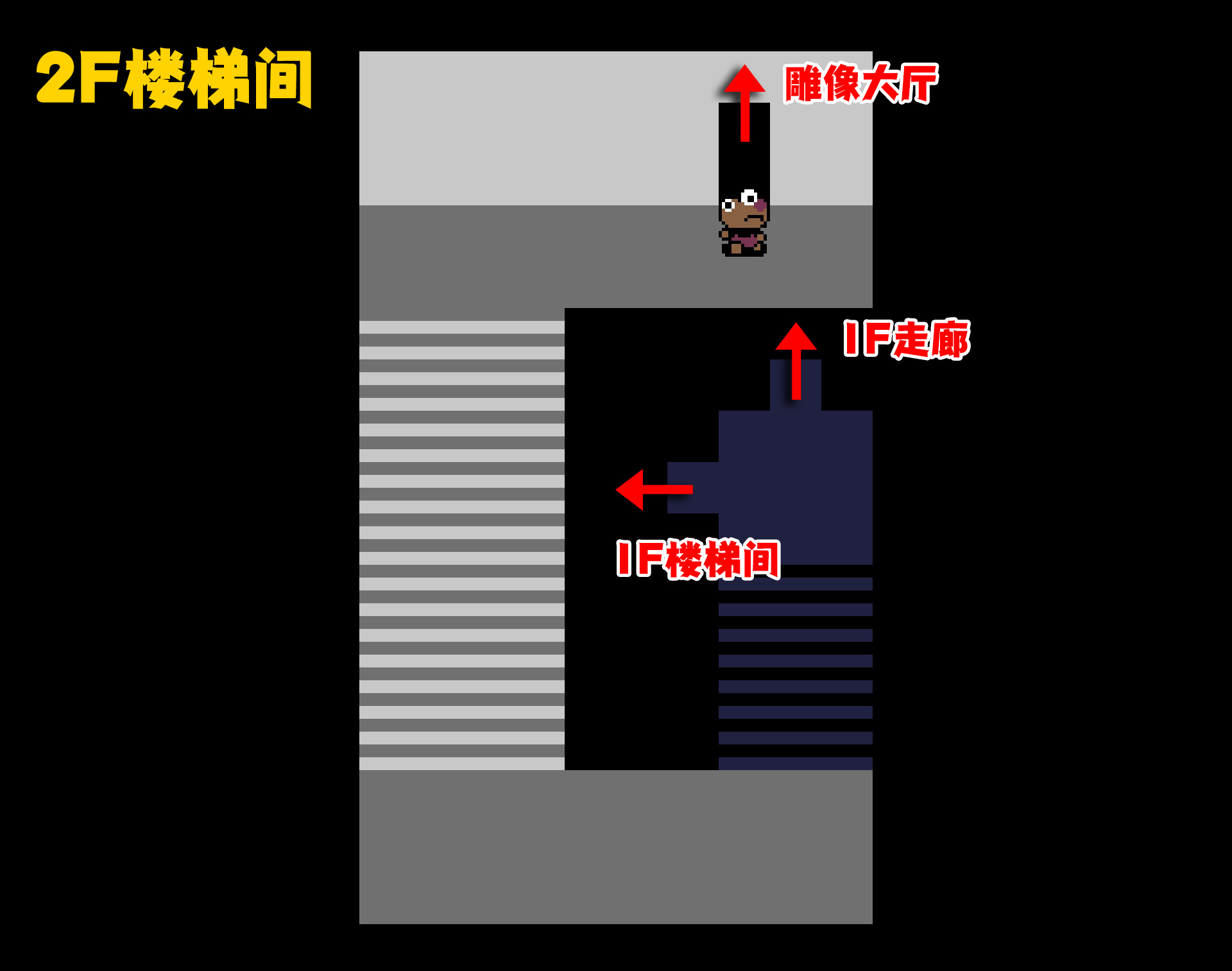

既然米爾克聽見了“隨後出現”的腳步聲,那麼,如果樓梯間真的存在,它應該離雕像非常、非常近。但是,當我們環顧雕像四周,上方是升降電梯,右側是帶窗戶的建築立面,左側是走廊,都不太可能容納樓梯間這樣的大空間,除非,它隱藏在屏幕下方,畫面之外的空白處……

屏幕下方,畫面之外的空白處……

雕像附近的 2F 樓梯間!

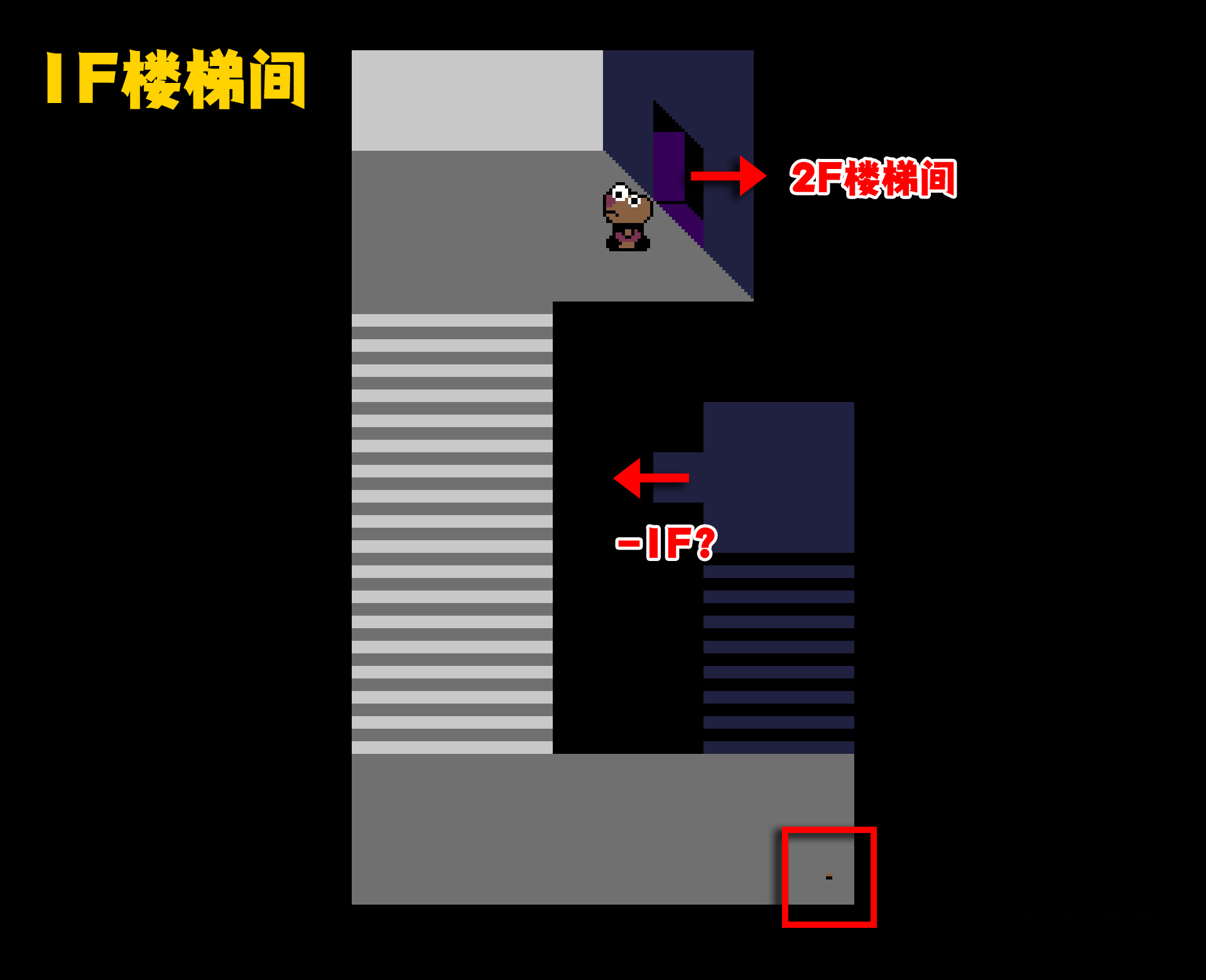

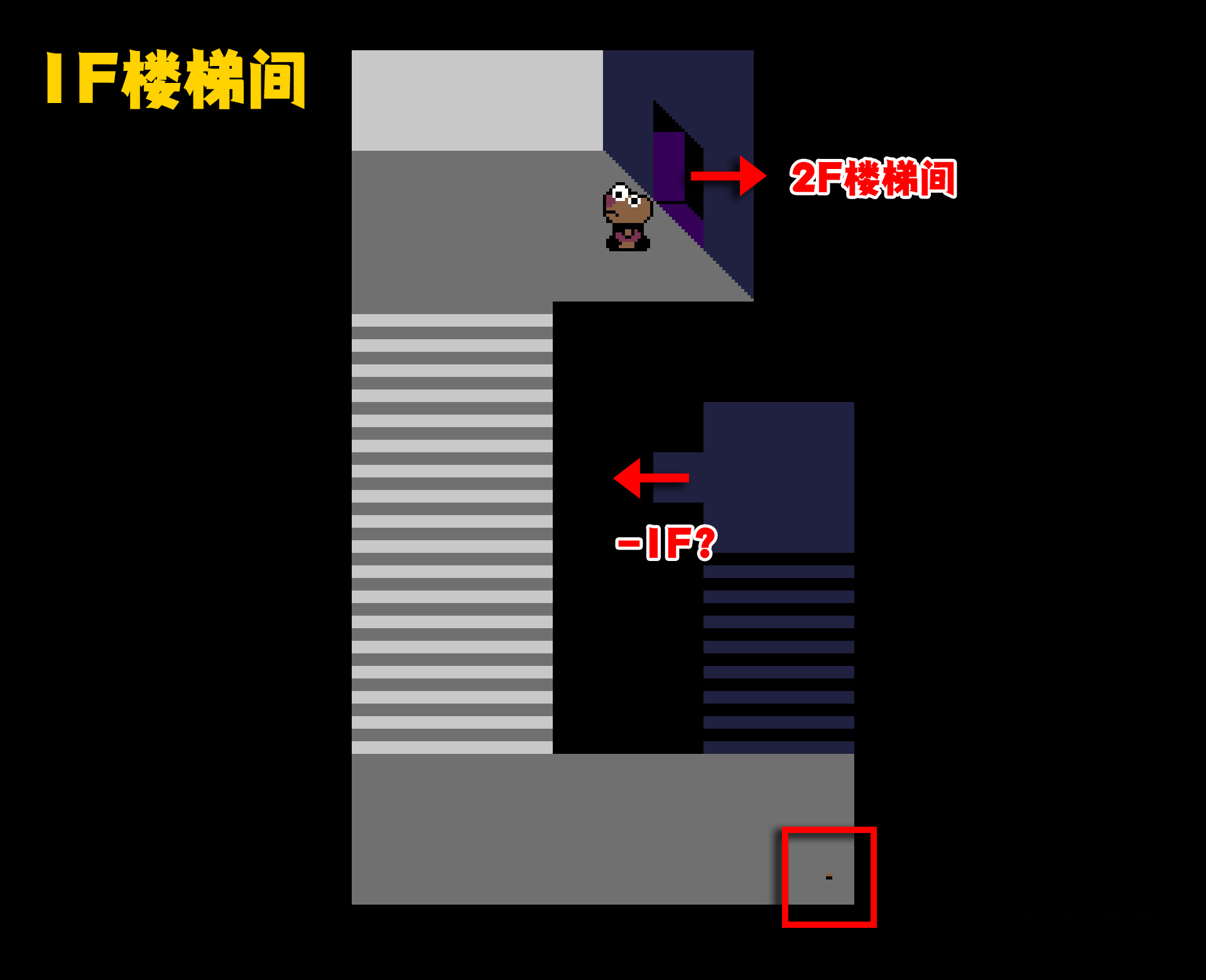

既然發現了樓梯間,我們往下探查。現在的雕像大廳在 2F,往下走可以到達 1F 的走廊,這只是一個普通的消防樓梯而已。我們繼續下行,到達 1F 樓梯間,顯然,再往下就只能是 -1F 了吧……

稍等!樓梯間右下角地板上的是什麼東西?

1F 樓梯間

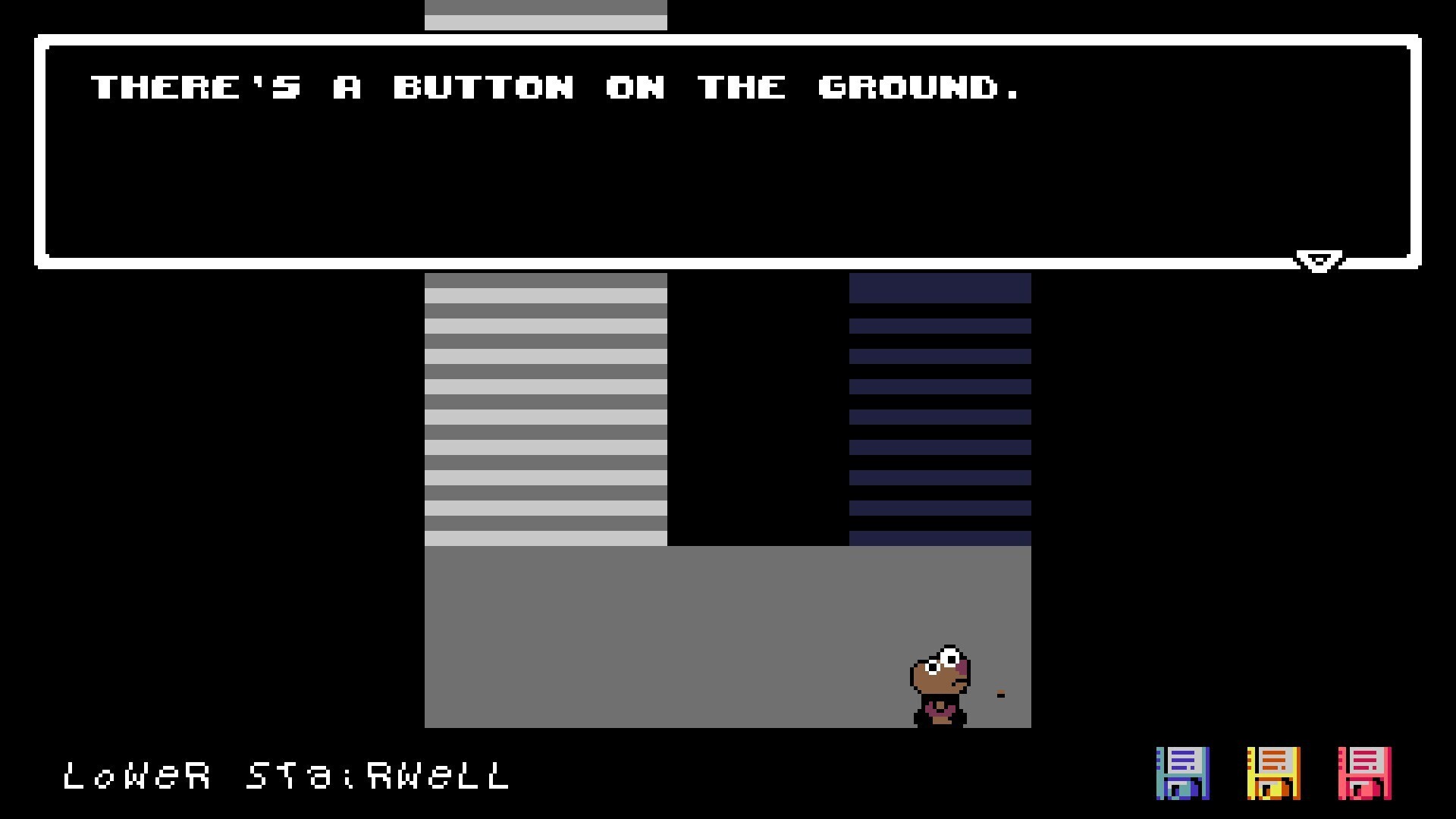

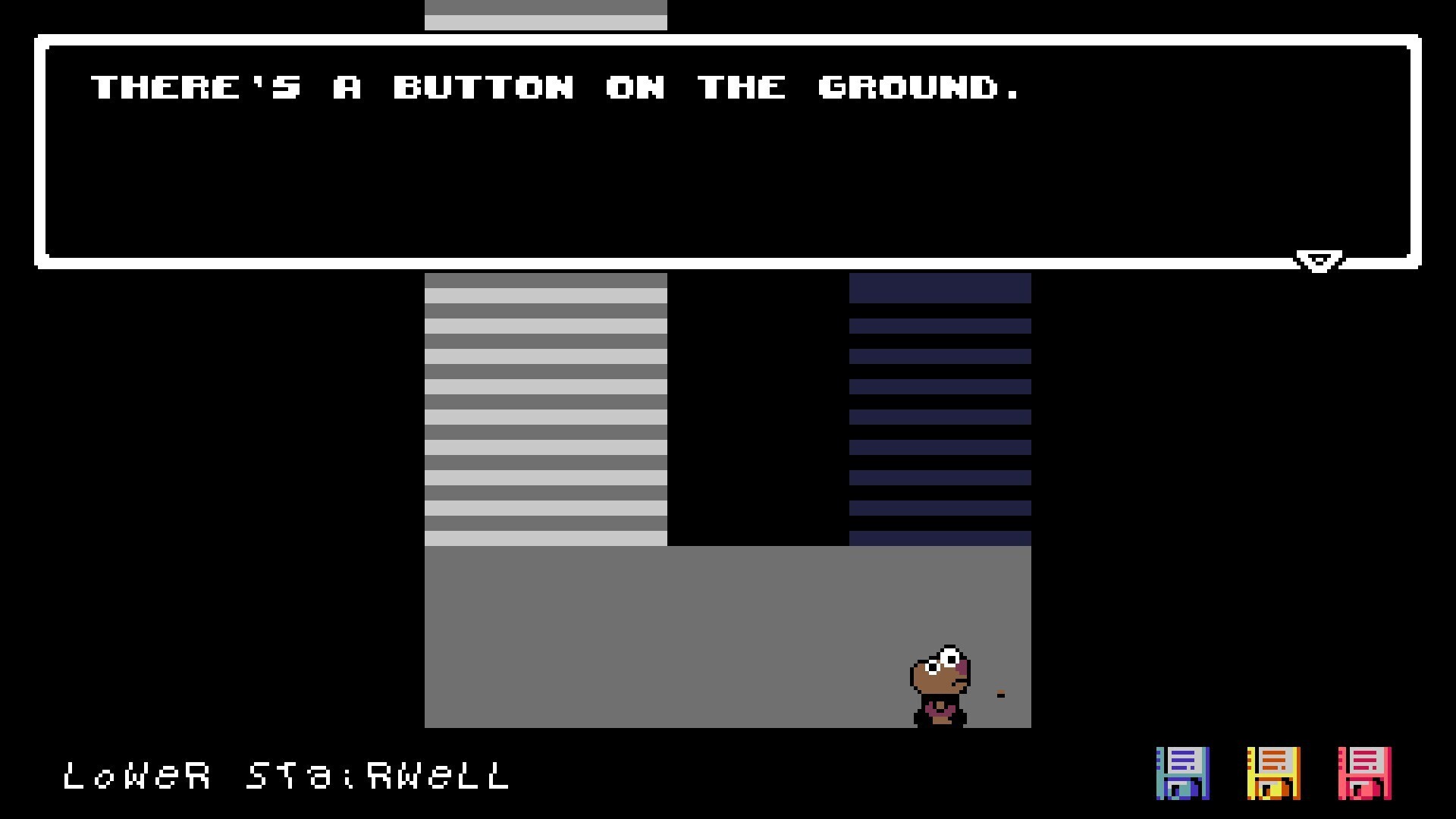

米爾克急忙上前查看。這是一枚紐扣,一枚毫無特色的、隨處可見的紐扣。紐扣……

“地上有一枚紐扣。”

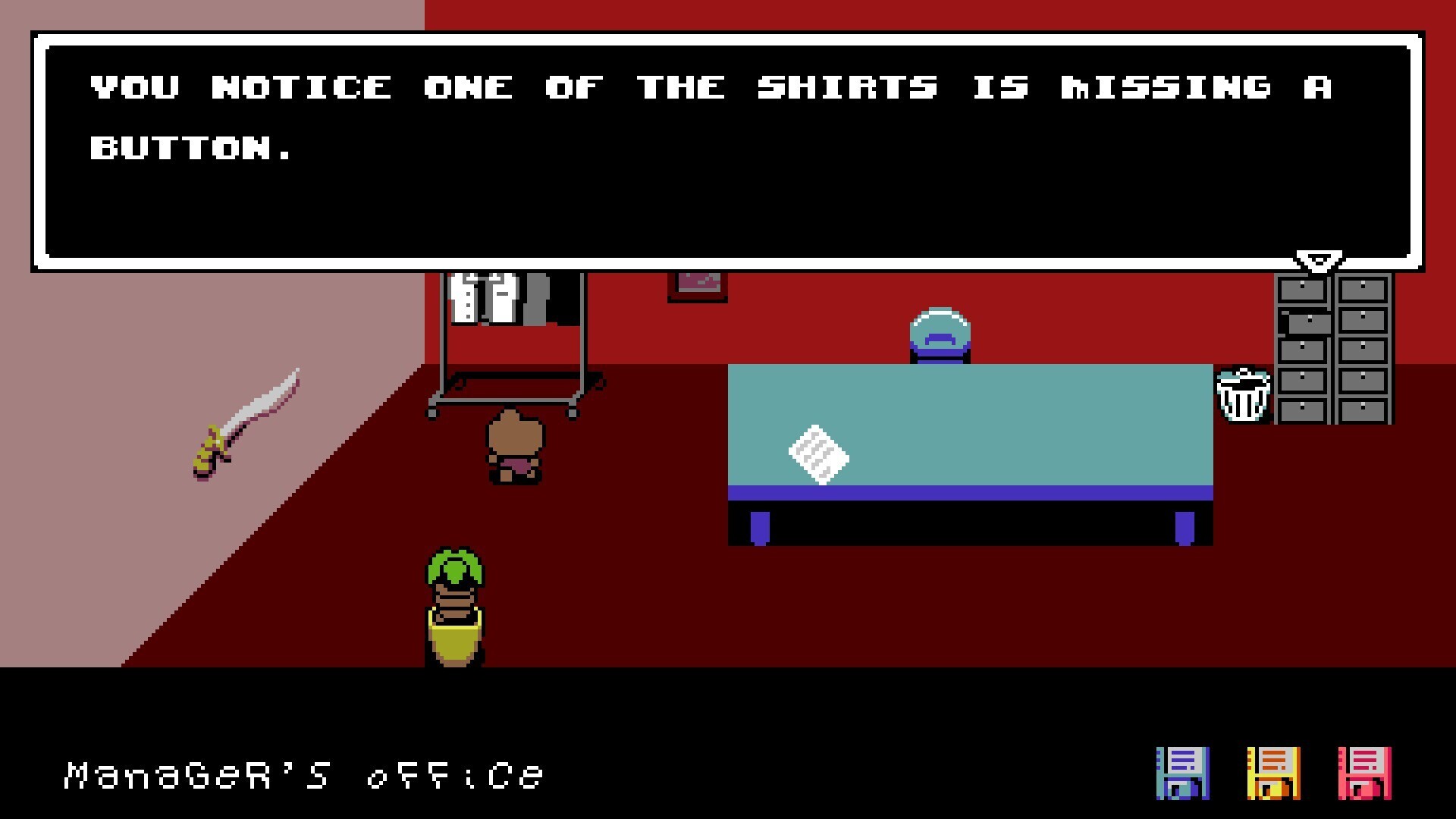

此刻,請允許我再重複一次,還記得第三次進入《瘴氣塔》時,我們曾趁斯賓澤離開的短暫空隙,搜索過他的辦公室嗎?當時,我們重點關注了凸顯他退伍老兵背景的一些物件,包括軍人徽章、古董彎刀等,以及:

落地衣架上掛著幾件完全相同的襯衫,其中一件襯衫缺失了一枚紐扣。

“其中一件襯衫缺失了一枚紐扣。”

米爾克只覺得胸口發悶,胃裡直湧起一陣噁心,有些喘不過氣。他扶著牆緩了一陣子,決定繼續向下。樓梯間的底部盡頭,只有一個出口。他走出去,迎面而來的是一抹靚麗的紅色——波拉母親那輛牌號為 Mama Bee 的汽車。他回到了停車場。前方十米開外,就是自行車架、被清理乾淨的白牆,那個波拉死亡的案發現場。

回到了停車場

這意味這什麼?讓我們梳理一下目前為止的所有線索,以及它們的位置關係。

斯賓澤在 -1F 停車場的自行車架旁與波拉發生爭執,蓄意/無心用車鎖襲擊波拉,致其身亡,同時被斯莫爾斯基的侄子聽見;

2斯賓澤進入地下室尋找工具,清理牆面血漬;

3斯賓澤一路穿過公司,回到 2F 自己辦公室拿取梯子;

4斯賓澤離開辦公室,經過雕像大廳時撞倒了雕像,被米爾克聽見;

5斯賓澤選擇走樓梯,在下到 1F 樓梯間時遺失了襯衫上的紐扣;

6斯賓澤從樓梯回到 -1F,將停車場中的物證藏進地下室通風管道中。

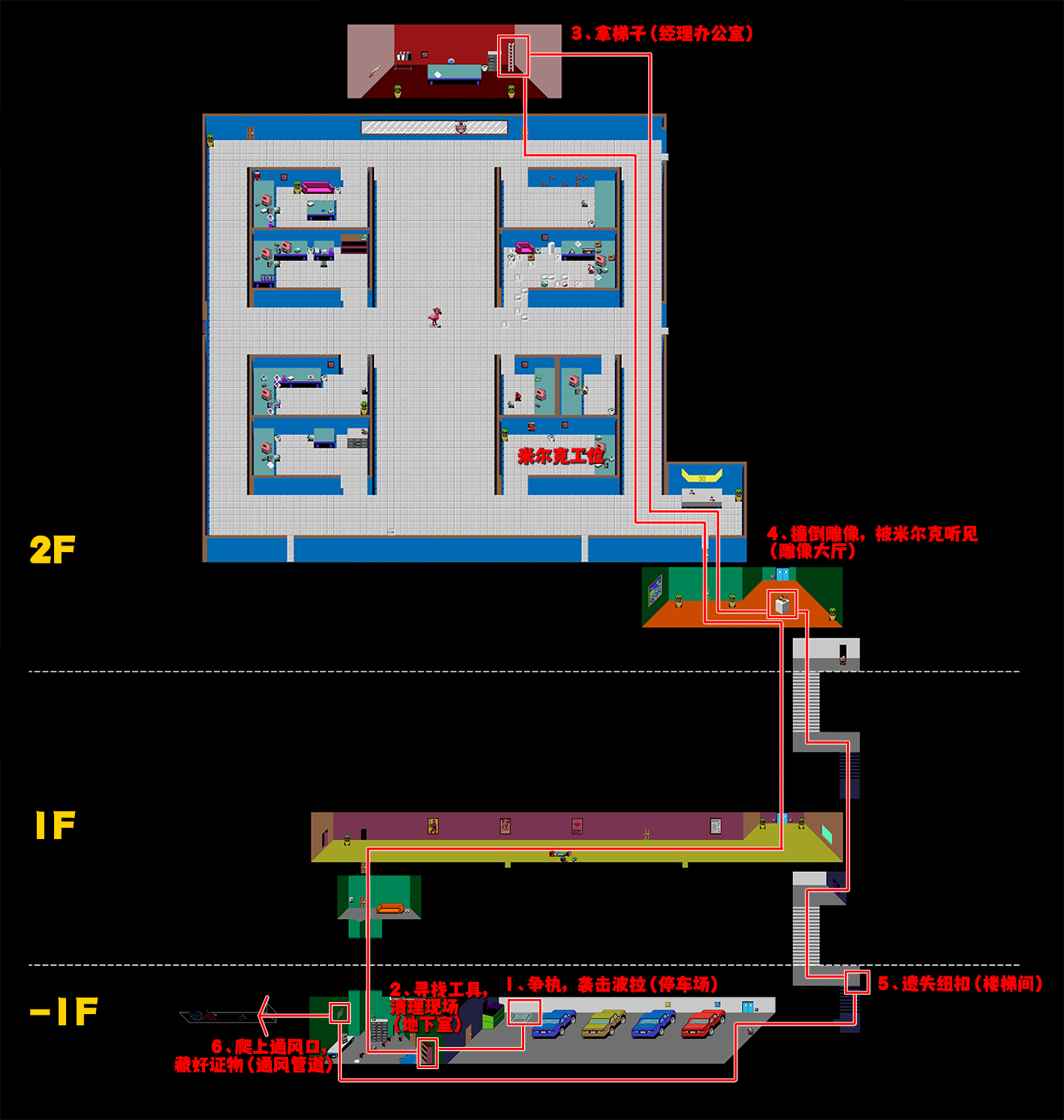

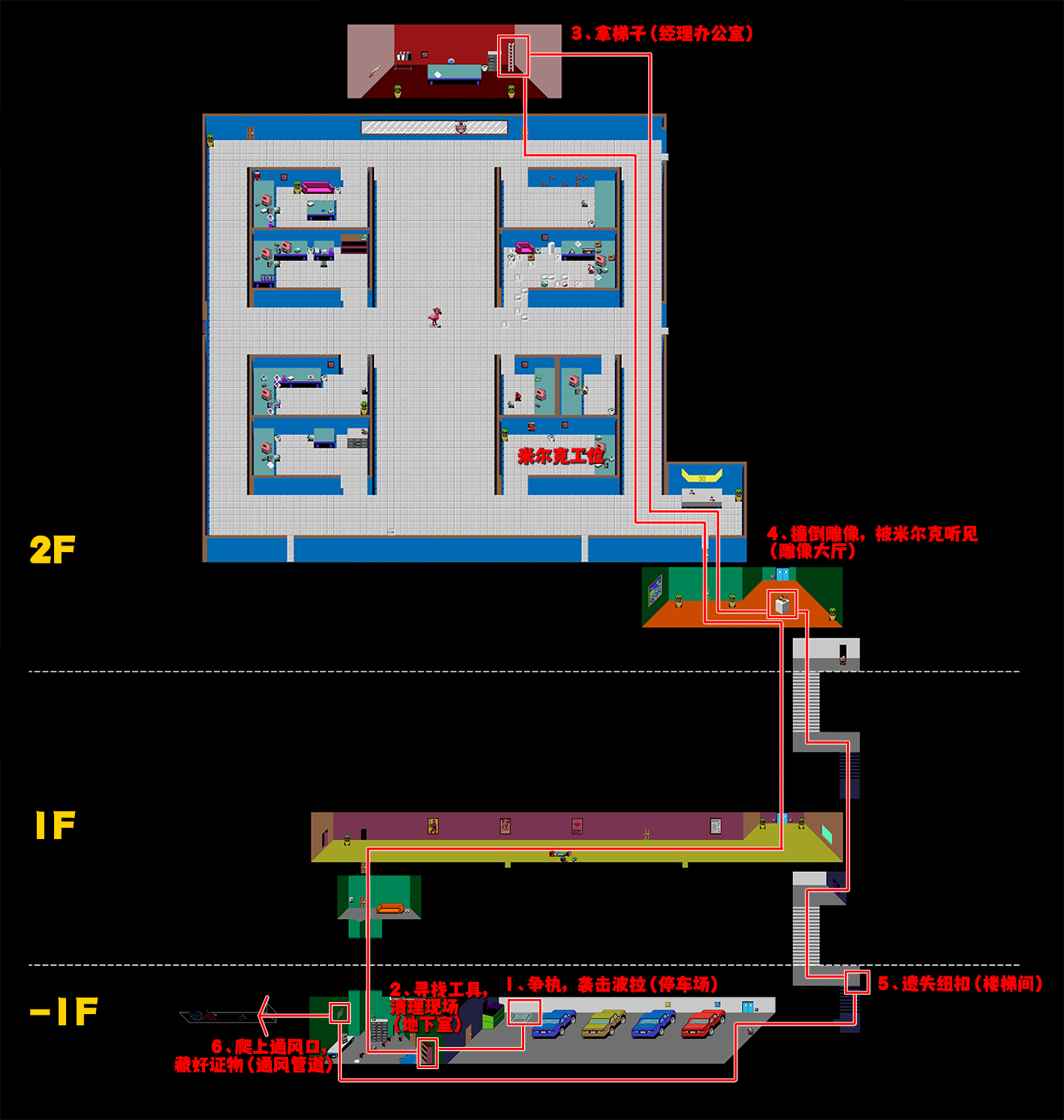

地圖總結

這就是 1988 年 2 月 29 日, UFO Soft 內部發生的事情。雪紡·波拉之死主要的、也是唯一的嫌疑人,正是退役軍人、總經理斯賓澤。只可惜,所有證據都是間接證據,所有推理都只是假想而已——沒有攝像頭、沒有血跡、沒有指紋、沒有能直接指明斯賓澤是兇手的證據,更沒有任何線索能將此事引向總裁內姆魯。

對於 UFO Soft 而言,積極反抗的波拉是多餘的人,她悄無聲息地消失在了閏年多餘出來的一天。

2.4 百身莫贖:1989 年《瘴氣塔》誕生

愧疚吞噬了米爾克。

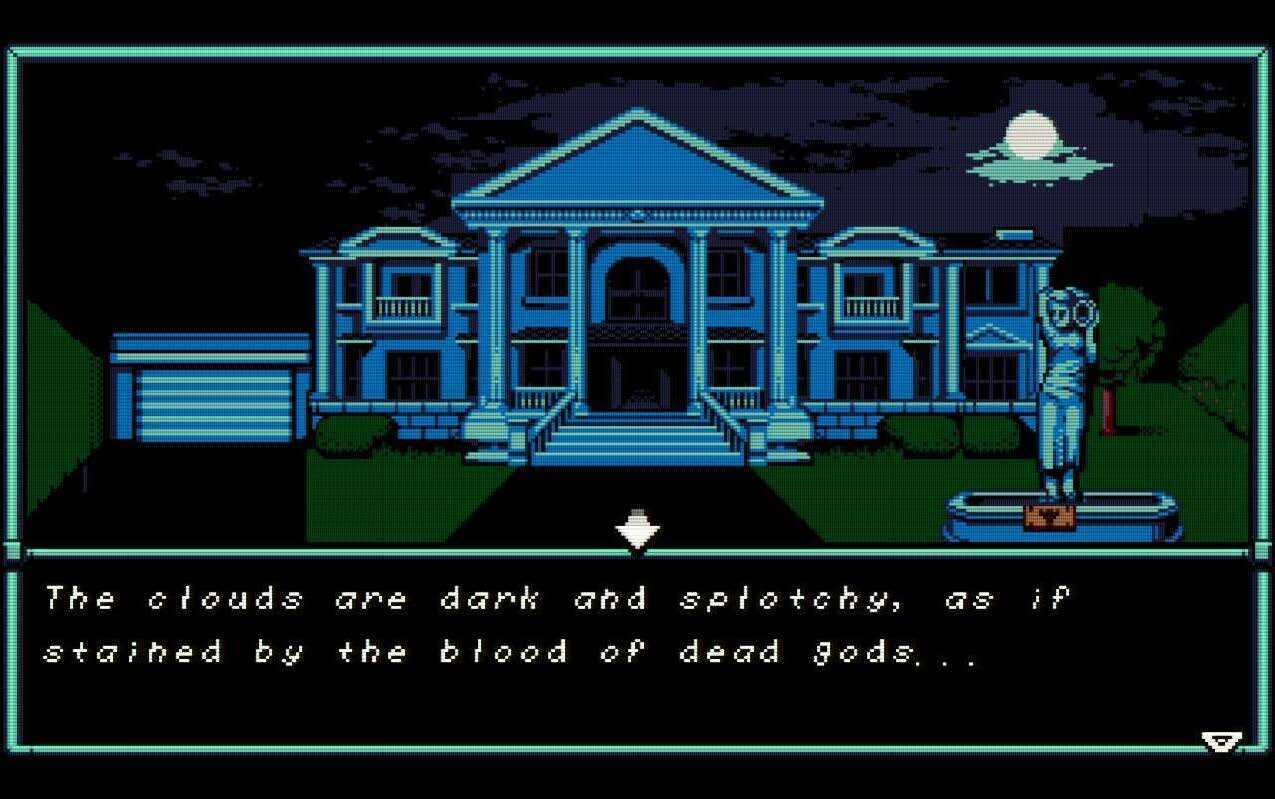

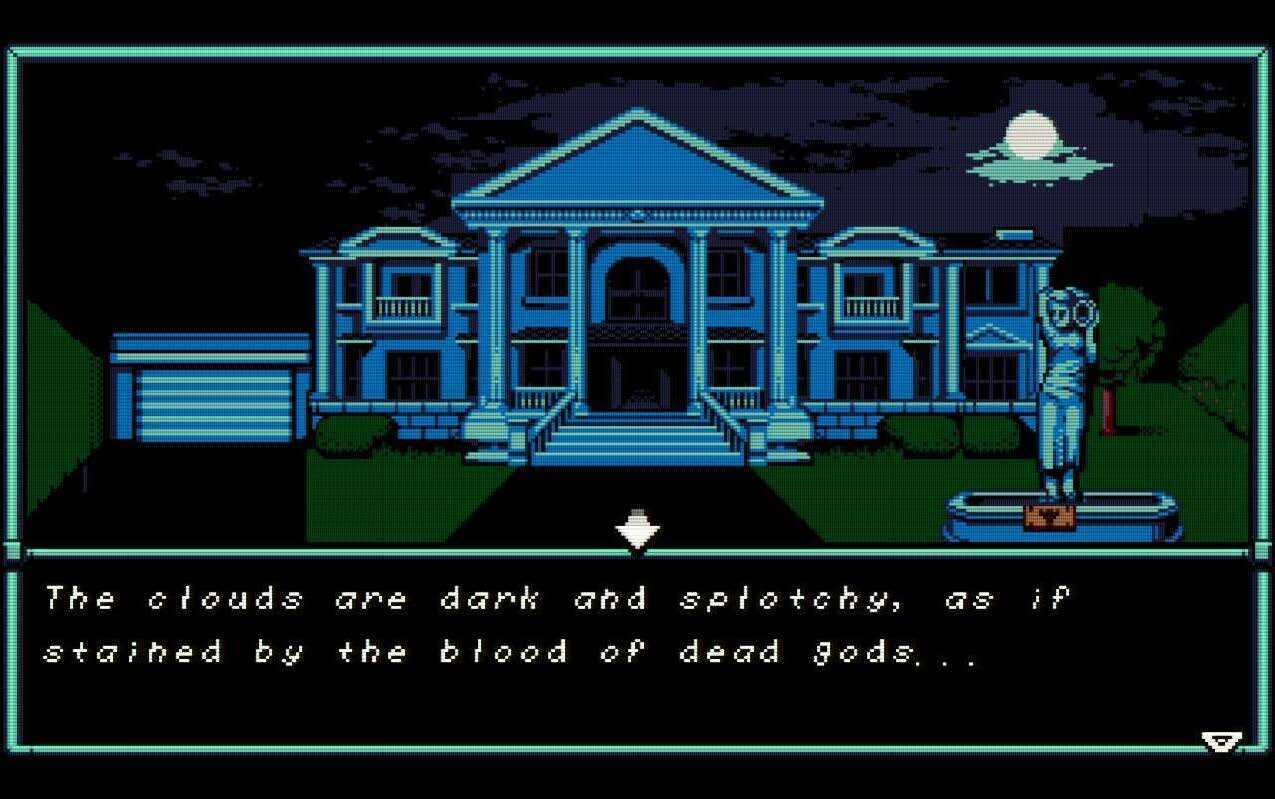

在《UFO 50》合集中,米爾克只執導過一款遊戲,#42 《Night Manor》。這是一款恐怖遊戲,玩家需要逃出危機四伏的恐怖莊園。如果我們站在莊園前,觀察天上的雲朵,會顯示信息:“雲層黑暗而斑駁,彷彿被死去神靈的鮮血所汙染”,這是在致敬波拉未完成的遺作《Godsblood》(神之血)。

“雲層黑暗而斑駁,彷彿被死去神靈的鮮血所汙染”

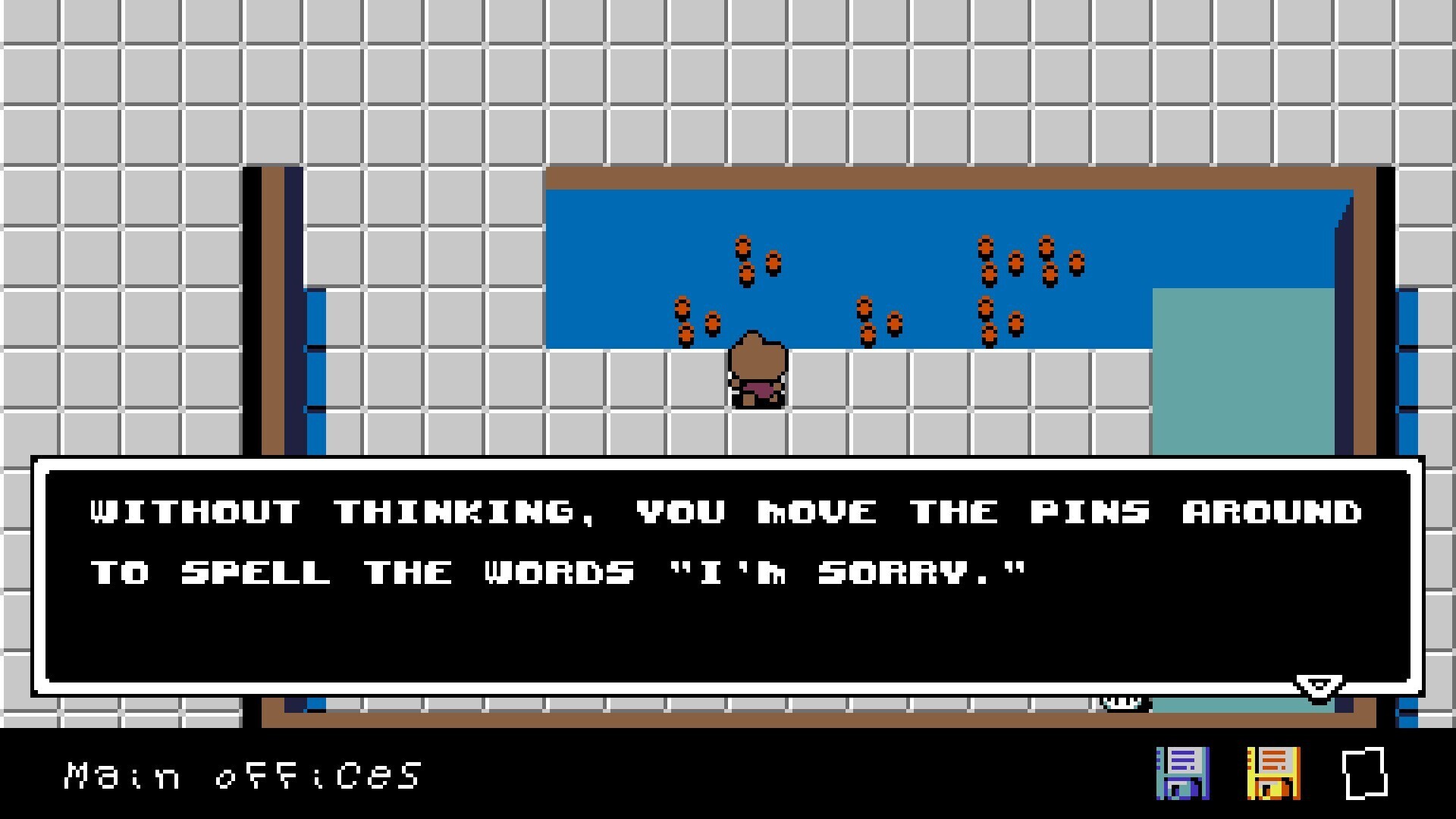

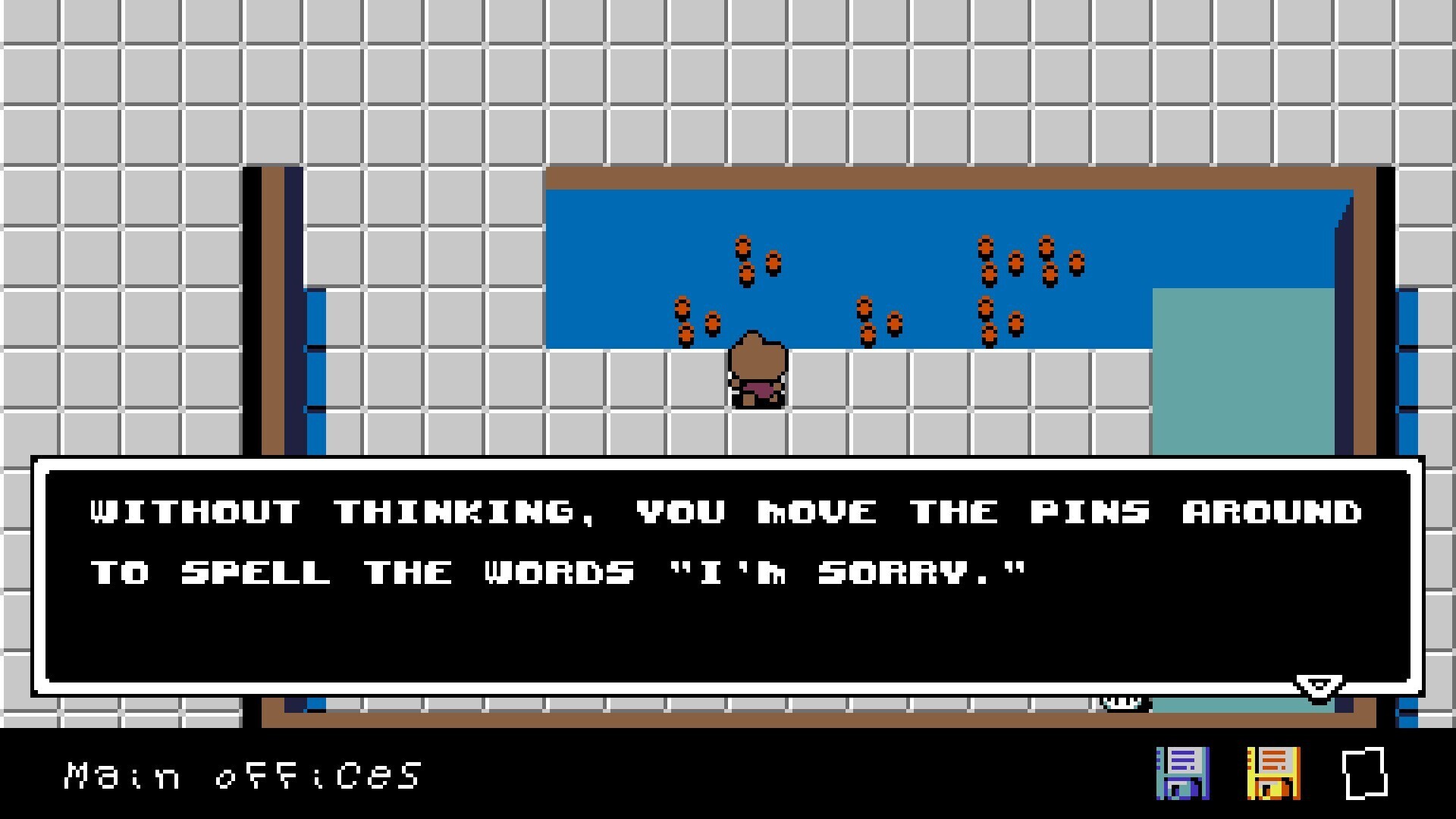

他辜負了波拉,在她勇敢站出來對抗高層的時候選擇了明哲保身,也違背了他們並肩的約定。於是,我們見到了幽靈波拉對米爾克的質問,見到了他在波拉昔日工位上用圖釘拼出的“對不起”,見到了波拉去世當日日期的“0229-1988”代碼,更見到了《瘴氣塔》本身。這款彩蛋遊戲是米爾克對昔日老友最深切的悼念。

“未經思索,你移動著圖釘,拼出了一句‘對不起’。”

實際上,《瘴氣塔》的時間線發生在 1989 年 7 月 24 日,距離波拉之死已經過去了快一年半。此時,UFO Soft 正好發佈了《UFO 50》的第 50 款遊戲 《Cyber Owls》,內姆魯的計劃也即將完成。他究竟在追求什麼?讓我們回顧一下《瘴氣塔》終幕他與米爾克的對話。

你好,米爾克,歡迎光臨。我希望這 50 款遊戲的合集進展順利。你目前的項目是所有項目當中最重要的。你們正在構建的這個遊戲檔案館,將成為人類在即將到來的黑暗冬季中的一盞明燈。很快,你和我都將離去,但那美麗的檔案將永存不朽。我知道,比起這件事,你更想製作自己的遊戲項目,但我相信你能找到讓它變得有趣的方式。請謹記:工作終有一天會結束,但遊戲是永恆的!

“請謹記:工作終有一天會結束,但遊戲是永恆的!”

這段話完全對應著《蚱蜢:遊戲、生命與烏托邦》中哲學家蚱蜢的部分觀點:

如果有那麼一天,人類社會進化成理想烏托邦,一切都能心想事成,所有事務都有機械代勞,跑車、豪宅、大溪地的麵包果都唾手可得,那麼烏托邦裡的人, 剩下唯一能做的事,將是玩遊戲,玩遊戲將變成人類存在理想的全部。

原文旨在主張“參與遊戲可以體現出人類存在的理想境界,也就是扮演美好生活與烏托邦世界的一種重要角色”。簡單來說,就是將遊戲定義為“玩遊戲,就是自願去克服非必要的障礙”,哪怕未來人類完全不用工作了,只是玩遊戲,也能“從克服困境、完成目標後所習得的寶貴經驗與知識…凸顯出人類存在的真正意義與價值”。

但內姆魯的追求,幾乎是對書本的邪教式誤讀。他的潛臺詞是,所謂人類不用工作的未來烏托邦是即將到來的“黑暗冬季”,脆弱的人類會因此失去自身存在的意義,而遊戲的價值是永恆的,將會在那個時刻成為拯救人類的“一盞明燈”,重新賦予人們的存在以意義。因此,遊戲如同希望的火種,需要被好好保存,以備未來之需。

為了這個願景,他不惜高強度壓榨員工,以儘快趕工出《UFO 50》;不惜斥巨資給 MPI. 公司,來打造時光膠囊;不惜犧牲整個公司所有人的當下利益,只為在未來的某個時刻拯救所有人類。乍一看,思慮何其深遠?立意何其崇高?只是,如《阿房宮賦》所道:“奈何取之盡錙銖,用之如泥沙?” 這一顆小小的膠囊,不知由多少汗水鑄成,又踐踏了多少心血。失去了當下,又何談未來?

對此,我們也就不多作評述了。

一切悲劇,都因這一顆小小的膠囊而起

三、 “遊戲中的遊戲中的遊戲”

在《瘴氣塔》故事的末尾,我們來揭曉最後一個重磅彩蛋:《UFO 50》中隱藏的另外 50 款遊戲。

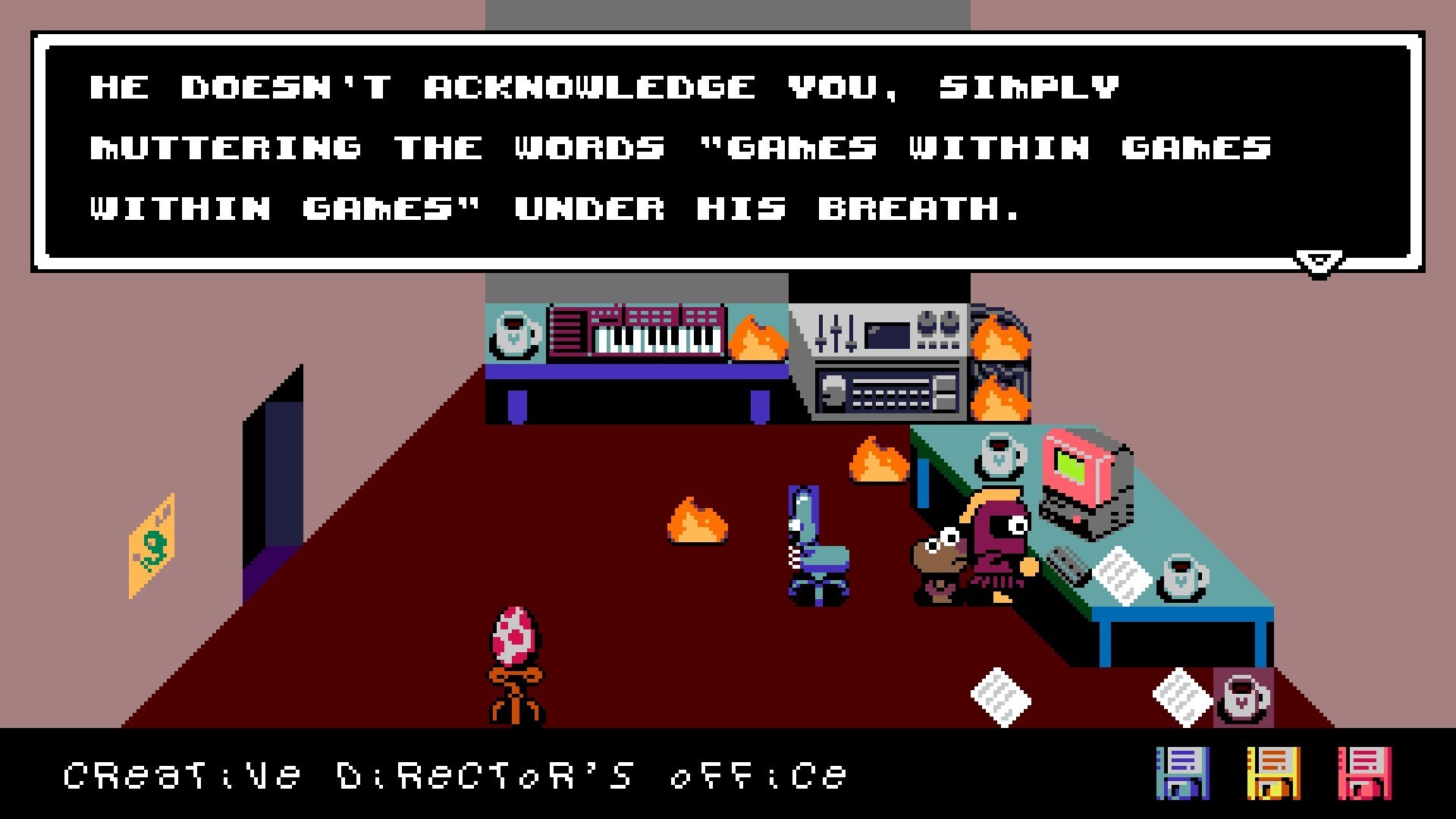

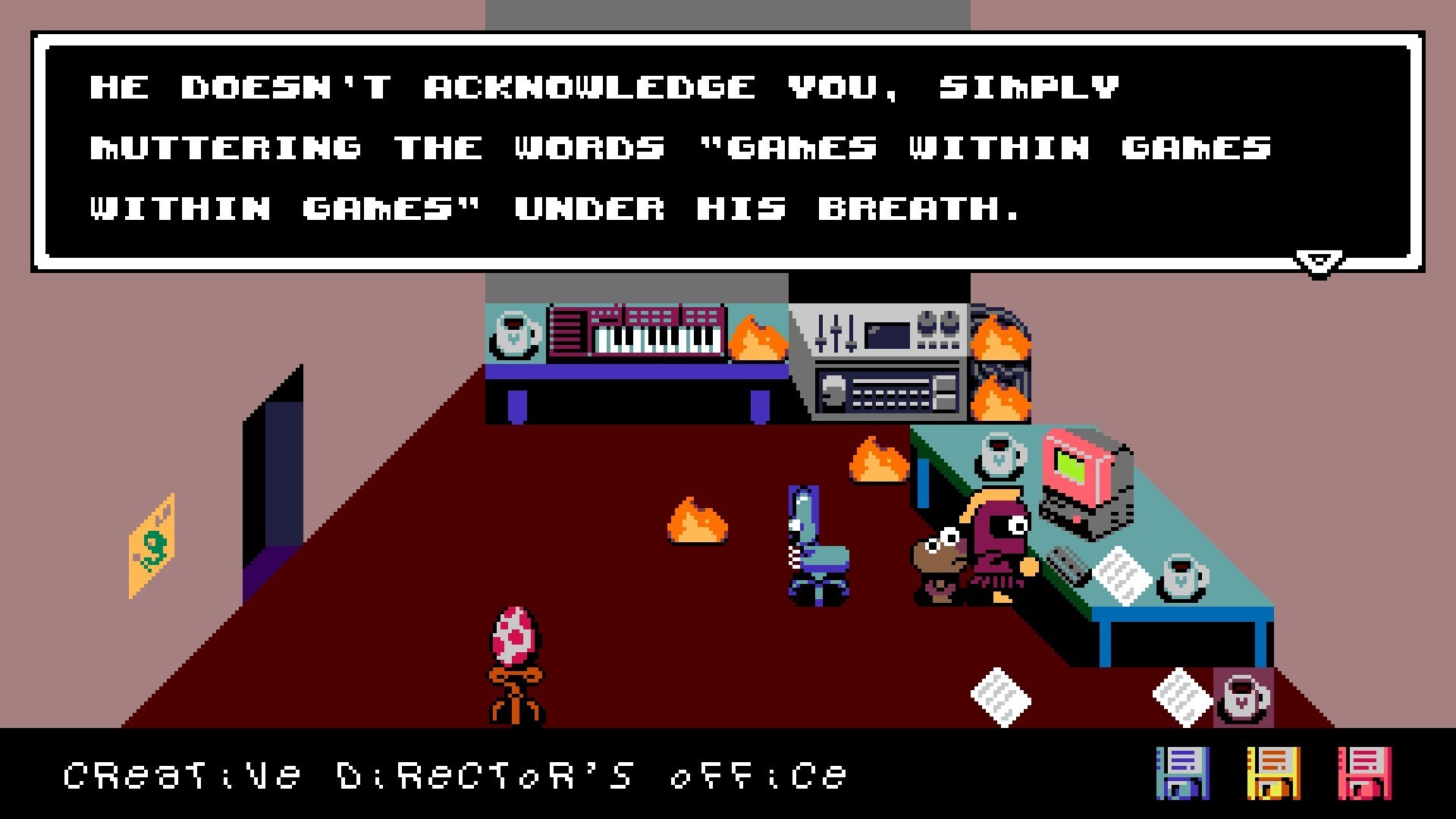

作為 LX Systems 最初的“三叉戟”成員,彼得現在是 UFO Soft 的創意總監之一。他能力出眾,也不太關注辦公室的權力鬥爭,總是窩在自己的辦公室裡。還記得最初他因為私底下開發遊戲,險些被斯莫爾斯基和春炒魷魚麼?許多年過去了,他依然喜歡在正經工作之餘做些“秘密工作”。在《瘴氣塔》中,他兩耳不聞窗外事,只是在電腦前嘟囔著:“遊戲中的遊戲中的遊戲。”

“遊戲中的遊戲中的遊戲”

已知《瘴氣塔》的時間線發生在 1989 年 7 月 24 日,我們可以據此找找他那段時間主要負責的遊戲,或許裡面藏著什麼秘密。於是,我們看向正好發佈於 1989 年 7 月的 #49《Campanella 3》,這是一款第一人稱射擊街機遊戲,畫面上方的狀態欄模擬著駕駛艙,顯示關卡數、生命值、地圖等信息。

如果我們在進入遊戲第一關後,長按 P2 玩家的 “B” 鍵,畫面上方的左數二個狀態欄將會出現遊戲中的內置遊戲,可由 P2 玩家的按鍵操控(PC 端默認鍵位為:小鍵盤 5213 對應“上下左右”,End 對應 “A”鍵,Delete 對應 “B”),數量竟高達 50 款!類型涵蓋平臺跳躍、清版射擊、解謎、格鬥等幾乎所有街機遊戲類型。在如此有限的空間內,能塞進如此多類型不一且表現力絲毫不遜色的遊戲,真是夢迴早期的掌機年代。

這便是彼得口中“遊戲(《UFO 50》)中的遊戲(#49《Campanella 3》)中的遊戲(內置的 50 款街機小遊戲)”,其中許多作品饒有趣味,請各位務必親身體驗體驗~

《Campanella 3》中的內置遊戲,數量高達 50 款

尾聲

《瘴氣塔》的結局是什麼?

對於遊戲中虛擬的米爾克來說,是從 UFO Soft 大樓搭乘直升機離開,將公司內發生的一切齷齪之事昭告天下,以此象徵告別心中的愧疚,並紀念逝去的舊友雪紡·波拉。

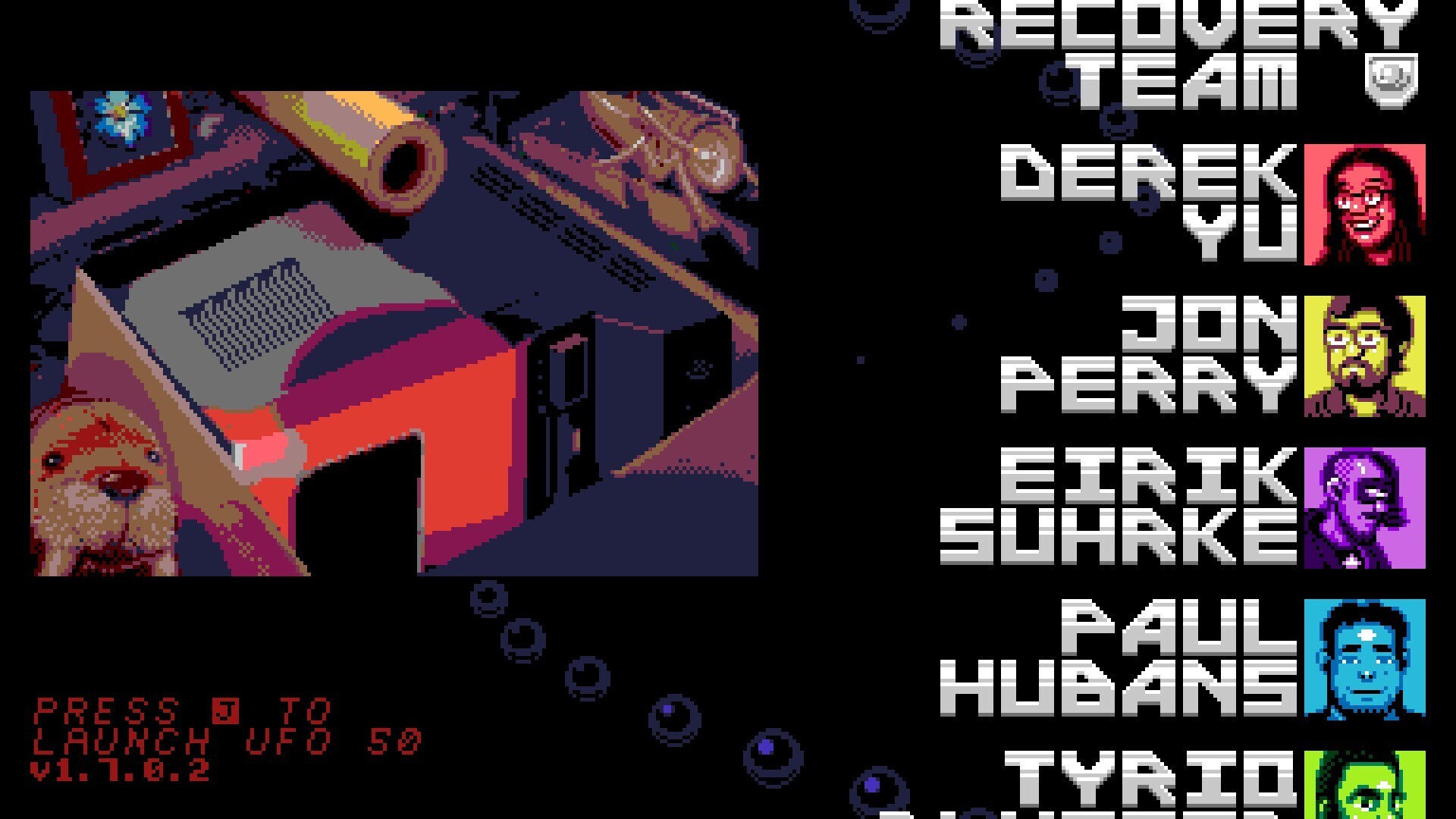

對於現實中的我們,是《UFO 50》這款遊戲的誕生。製作組 Mossmouth 虛構了一個“遺失錄像帶”式的故事,讓遊戲中虛構的 UFO Soft 彷彿真的存在,並且打破次元牆闖入了我們的世界。在《UFO 50》遊戲開頭,進入到主菜單之前,我們會見到幾張像素化的照片,它們拼湊起來,講述了一個這樣的故事:

2018 年 7 月,Mossmouth 的眾人在一間編號為 229 的租賃車庫中,發現了一些神秘的物品。它們曾經屬於一家叫 UFO Soft 的遊戲公司,但這家公司早在幾十年前就已銷聲匿跡。裡面有許多當時的公司陳設:辦公區中央的火烈鳥雕像、衛生間裡的藍色花朵照片、二樓大廳的金色蚱蜢雕像、吉祥物海象玩偶等;也有一些電子產品,包括 UFO Soft 前身 LX Systems 自研的幾款 LX 型號電腦;以及,最重要的,一款未曾面市的遊戲。

他們花費了大量時間和精力,終於在 2019 年 12 月將它修復並導入到現代筆記本電腦上,運行了遊戲。短暫等待之後,畫面一閃,幾個字形圓潤、色彩鮮豔的字母和數字跳了出來,上面寫著——《UFO 50》。

Mossmouth 的眾人在車庫中發現了一些神秘的物品

辦公區中央的火烈鳥雕像、衛生間裡的藍色花朵照片

金色蚱蜢雕像、吉祥物海象玩偶

經過一年多努力,Mossmouth 團隊終於修復了遊戲

Mossmouth 團隊合影

全文完! 感謝各位閱讀,讓我們在下一次遊戲尋寶中再見!

參考資料:

[1] UFO 50 write-up V2.

https://docs.google.com/document/d/1yuVnnJDmKKGrlTIGVn1Zykp9Tpn4rthGFei1gztRAN4/edit?pli=1&tab=t.0

[2] UFOSoft game lore.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JqOjkGkXjoRvE_uE-nc4bTfFOzcudvKP3WDanGdaio0/edit?gid=29247958#gid=29247958

[3] Miasma tower walkthrough (UFO 50).

https://docs.google.com/document/d/1FHS5Y9nWFWGiIKF1xj-pigEyxd9JNDs5_2-IQtLKJYk/edit?tab=t.0#heading=h.w55i3sry7ql7

[4] Plante, C. (2024, September 19). One person can’t solve 2024’s largest game(s). Polygon.

https://www.polygon.com/culture/453507/ufo-50-subreddit-tricks-answers

[5] MossmouthGames. (2024, September 18).UFO 50 - Launch Trailer. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=tfW0K4rRLnw&ab_channel=MossmouthGames