這個時代,信息壁壘無處不在,這導致科幻領域經常會出現一個問題:當一部年代久遠的經典小說經影視改編,重回大眾視野之際,總會有大量深層次的作品信息未能傳遞給廣大的受眾,帶來不必要的誤解和批評,進而就出現了對比鮮明的畫面:一面,對作品爛熟於心的粉絲對其讚譽不絕;而另一面,在剛剛接觸作品的受眾之中,總會有人表現得不屑一顧——即使經典如《沙丘》也不例外。

熟悉《沙丘》的讀者都知道,它被視作科幻作品的里程碑,科幻大師克拉克甚至會把它與《指環王》相提並論。但在維倫紐瓦將《沙丘》改編成電影之後,卻總能看到觀眾提出此類質疑:這不是科幻,只是一個披著科幻外皮的奇幻故事吧?人類已經進入了星際航行的未來時代,為什麼他們的社會還是封建制度?為什麼戰鬥的主要形式仍然是使用冷兵器格鬥?這個故事不就只是翻版的“王子復仇記”嗎?總之,《沙丘》誠然是一部能經受住時間考驗的經典作品嗎?以往人們對它的讚美是否言過其實?從這些質疑出發,我們重新審視《沙丘》這部作品,就會發現不僅上述問題會一一得到解答,而且我們會更加深入地理解作品的內涵,以及它在科幻創作史上的典範價值。

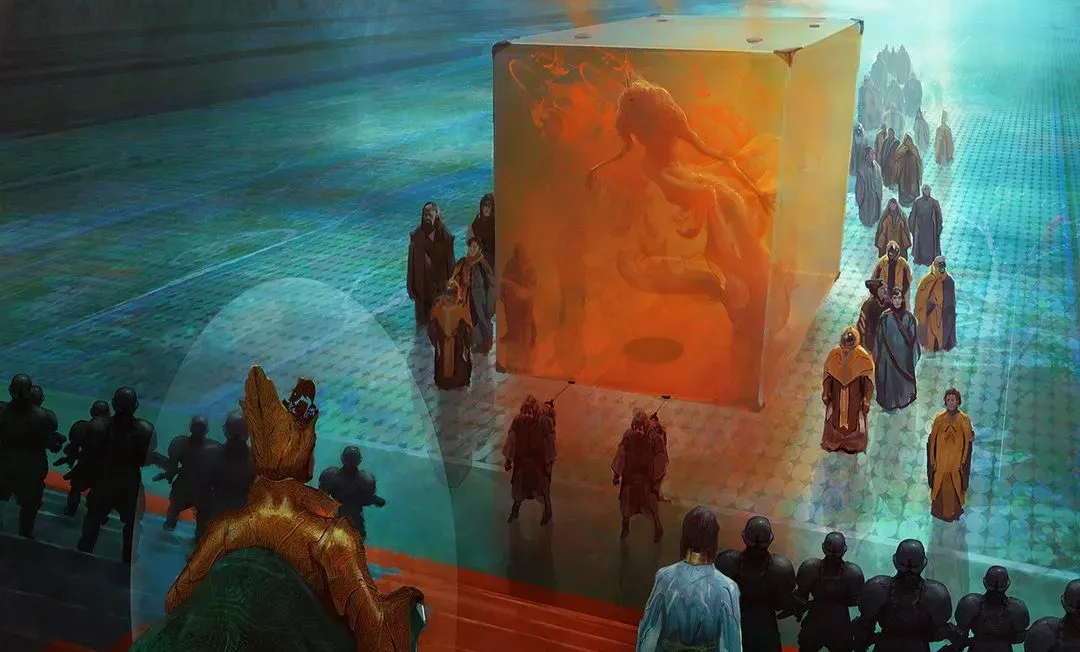

《沙丘》插畫,畫家:Lucas Staniec。

披著科幻外皮的奇幻故事?

當然不是。《沙丘》的創作始於1959年,正式出版於1965年,當時偏向硬科幻的黃金時代風格巔峰已過,而偏向軟科幻的新浪潮風格崛起,《沙丘》可以視作兩個時代之間的過渡性作品。儘管《沙丘》在喜歡硬科幻的讀者眼中“不夠科幻”,但其故事的開始和發展都符合科幻的創作原則:作者先在思想層面作出假設,由此出發,依據邏輯展開設定、推演劇情,而展開和推演都基於科技元素而非魔法元素。

《沙丘》假設:“如果人類科技發展的上限就是人類自身,那麼會是怎樣的世界?”在背景設定中,發生了一場“巴特勒聖戰(Butlerian Jihad)”——《沙丘》正傳故事的一萬多年以前,人們製造出了具有思維能力的機器,並不幸被其奴役,遭受機器血腥和殘酷的統治。正傳故事中彼此鬥爭的幾個家族在當時聯手發動起義,摧毀了所有的思維機器,並全面禁止了相關的研發工作。這就迫使人類轉為探索精神世界,發掘人類自身足以媲美機器的潛能 。(值得一提的是,ChatGPT的問世促使了數百名專家簽署聯名信以呼籲AI研究要保持警惕,而赫伯特創作巴特勒聖戰劇情的時間則早在五十多年以前。)

這引起了連鎖反應,出現了心算能力不遜於機器的一類人即門塔特,依靠領航員個人能力為星際航行實現空間定位的宇航公會,以及故事的重要推手貝尼·傑瑟裡特姐妹會——她們專注於“控制”人類發掘其潛能:她們可以精妙地控制自己的每一塊肌肉、每一條神經,在嚴酷的考驗下仍保持鎮靜從而求得生存(貝尼·傑瑟裡特姐妹會關於自我控制、保持鎮靜的箴言在書中被反覆提及,是為讀者熟知的著名臺詞,“我絕不能恐懼。恐懼是思維的殺手。恐懼是帶來徹底毀滅的小小死神。我將正視恐懼,任它通過我的軀體。當恐懼逝去,我會敞開心靈,看清它的軌跡。恐懼所過之處,不留一物,唯我獨存。”) ;“聖母”級別的姐妹會成員可以從細胞層面控制身體,即使攝入毒素也能通過改變身體內的化學反應為自己解毒,甚至還能聯通曆代聖母的記憶為其所用;她們可以使用“音言”(the Voice)這種特殊的聲音技巧控制他人服從自己的命令;她們想要控制人類的基因傳遞,通過長達萬年的育種計劃,培育出超級人類——傳說中的救世主“奎薩茨·哈德拉克”(Kwisatz Haderach)等等。當人類選擇用肉體的進化來填補遏制科技發展的不足,這樣的結果就顯得順理成章,同時也可窺見這個構想世界的邏輯自洽性。

《沙丘》的這些設定還附著著深深的時代烙印,與當時的科技熱點和社會思潮緊密相聯:第一,《沙丘》創作於冷戰時期,人們一方面希望計算機可以幫助人類從繁重的勞動中解脫出來,一方面又恐懼計算機掌控的核武器等軍事力量,害怕它們造成毀滅世界的災難,“巴特勒聖戰”中思維機器的統治正影射了這一點 (赫伯特在1965年還發表了一部控制論主題的小說《目的地:虛空》(Destination: Void),書中,誕生於一艘星際飛船的一個人工智能認為自己就是上帝,作者由此探討了人工智能與統治權力的關係。);第二,《沙丘》同期出現了“賽博格”“後人類”“超人類”等概念,很多人相信可以依靠科技力量實現肉體提升,這在《沙丘》中表現為人類可以通過嚴格的訓練和吸食香料獲得超乎常人的能力;第三,《沙丘》涉及了大量語言學的內容,例如用“音言”抓住對手的弱點從而控制對手,其創意來源於語言學中的“元信息”理論,就是發現和利用言辭表面下隱藏的更為本質的信息;第四,《沙丘》涵蓋了當時流行的心理學概念,在沒有計算機存儲信息的世界中,人類必須依賴自身來保留歷史經驗,姐妹會之所以能夠獲取祖先的記憶,是因為作者採用了榮格心理學中的“集體潛意識”概念,指人類祖先在進化過程中,將集體的經驗沉澱於人類精神層面的最底層,為全人類擁有,人類個體經由遺傳即可獲得這些經驗,只是它們平時隱藏於潛意識之中,而姐妹會可以使用其特殊能力直接喚醒和調取這些經驗,作者將榮格心理學融入故事,為小說的世界建構和人物發展打造了獨特的心理學基礎。

《沙丘》插畫,畫家:Marc Simonetti。

為什麼還是封建制?

因為使用封建制可以保持世界觀設定的一致性。《沙丘》中人類主動抑制科技的發展,轉而發展人類身體擁有的力量,此類人組成的社會更傾向於傳統的價值,也就很容易退回到自然而古老的社會組織形態。作者認為,封建制是人類社會中最為自然的一種組織形式,因為封建制本質上是從部落組織演化而來的一種制度,非常接近於人類的本能,甚至於我們在當下的現實世界中也能看到封建制的影子,比如公司的組織形式就帶有很多封建制的特點。出於這個考慮,作者就將封建制作為了《沙丘》世界的基本政治制度。

此外,在這種政治制度之下,作者能更好地開展敘事:第一,作者書寫的是人類未來長達萬年的史詩,想要討論人性之中歷經漫長的時間沖刷也不會更改的部分,他認為即使在遙遠的未來,人類對於權力的慾望也不會減弱,用封建制作為背景講述故事,能讓讀者自覺將其與熟悉的歷史進行對照,作品對於人性的探討也就更加水到渠成;第二,作者認為,歷史上很多時候,是稀缺的資源造成了人類的鬥爭,他為了從衝突入手探討人性,在《沙丘》中讓“香料”扮演了這個稀缺資源的角色,追求集權的封建政體,也適配於伴隨香料而來的紛爭、管控以及壟斷活動;第三,在封建制的設計下,可以用榮譽、家族傳統等較為古典且易於理解的價值觀念,將故事中的眾多人物鮮明地區分為各個不同的派系,當作者需要用衝突推進劇情的時候,就能以此清晰地勾勒出陣營劃分和鬥爭形勢,敘事也會更有條理。

進一步來說,赫伯特認為歷史證明了掌握巨大權力的人很容易毀於權力,為了深入探討這個主題,《沙丘》系列的前四部——《沙丘》《沙丘救世主》《沙丘之子》和《沙丘神帝》每一部都講述了一次封建皇權的更替:《沙丘》,男主角保羅推翻了科裡諾王朝,建立了厄崔迪王朝;《沙丘救世主》,保羅為了對抗命運,選擇了自我流放,他的妹妹厄莉婭成為統治者,這展現了權力的重擔與個人的犧牲;《沙丘之子》,厄莉婭的意識被反派哈可南男爵佔據,變成了“邪物”,最終自我毀滅,保羅之子雷託二世成為了皇帝;《沙丘神帝》,雷託二世為建立“金色通道”成為暴君,遭遇暗殺死去。通過這一系列的皇權更替,赫伯特向讀者展示了權力是如何變化、傳承和墮落的,點明瞭由於人心、政治鬥爭以及社會變革的複雜性,權力不可避免地伴隨著風險和代價。

《沙丘》插畫,畫家:三暝三日。

為什麼使用冷兵器格鬥?

這也是為了與作品的基礎設定保持一致。使用冷兵器格鬥作為主要的戰鬥形式,符合《沙丘》世界壓制科技發展、以封建制為政治制度的社會環境,而且人與人之間面對面的對抗,能夠更加凸顯人自身的力量和智慧,也符合《沙丘》世界探索人類自身能力極限的主題。為了突出這一點,作者對於人物格鬥時的博弈策略和心理波動作出了極其詳盡的描寫,在營造戲劇衝突的同時也完成了人物塑造,例如在《沙丘》第一部結尾,主人公保羅與反派菲德·羅薩的冷兵器格鬥,在使故事達到高潮的同時,也將兩個人物的正邪人格特點展露無遺。

為了讓冷兵器格鬥更合理,作者還給出了相關的設定:在《沙丘》世界中,科學家發現了一種“霍爾茲曼效應”,可以依靠能量場屏蔽武器的傷害;這種屏蔽場的特點是,越是高速的武器如子彈,屏蔽場就越能感應到其動量,從而產生反作用抵消傷害,而相對慢速的冷兵器襲擊反而可以穿透屏蔽場造成傷害;而如果使用激光武器打擊屏蔽場,則會發生劇烈的爆炸,讓攻擊者與攻擊目標同歸於盡,這就使得冷兵器成為了這個時代最為有效的武器。

作者還將軍事制度與政治制度做了結合,使得設定體系更為融洽,例如由於冷兵器打鬥是主要的戰鬥形式,那麼個人的格鬥訓練就意義重大,在《沙丘》世界中,貴族熱衷於接受格鬥訓練,並且社會政治等級決定了個人或軍隊所能接受的格鬥訓練質量,比如皇帝就擁有薩都卡軍團這樣令各大家族膽寒的精銳部隊。再如各大家族都擁有大規模殺傷性武器,按照書中的描寫“任何一個大家族所擁有的原子彈都足以摧毀五十個或者更多家族的本土行星”,各大家族都不敢妄動,由此,帝國締結了《大公約》(Great Convention),建立了血仇(Kanly)規則,嚴格限定了各個勢力之間的戰爭形態,禁止使用大規模殺傷性武器,這種博弈無疑影射了作品創作時的冷戰背景。

作者對於戰爭和武器的限定,遵循了科幻小說的“推想”原則,當我們在一些限定下推演故事,看似戴著鐐銬跳舞,卻有著讓幻想世界變得真實可信的好處,特別是當你在後續的故事發展中打破一部分限定、加入一些變量,就可以更好地發揮“推想”的作用,創造出跌宕起伏的劇情,例如在《沙丘救世主》中,有人違背禁令使用了大規模殺傷性武器“熔岩彈”,這突如其來的打擊使男主角保羅失去雙眼,為其後來遵循弗雷曼人傳統“失明之人應遭流放”,放棄皇位、前往沙漠之中成為先知埋下了伏筆。再如在《沙丘神帝》中,雷託二世為了加強對人類的掌控,禁止人們使用屏蔽場,但這反而使得激光武器重獲使用等等。

《沙丘》插畫,畫家:Amir Zand。

不就是翻版的“王子復仇記”嗎?

並非如此。儘管《沙丘》系列小說的第一部講述了一個王子實現復仇的“英雄之旅”,但這本小說及其後續的五部作品實際上蘊含著更多的內容:一方面,從敘事手法來說,《沙丘》並非經典的“英雄之旅”式的敘事,而是一個“反英雄”的敘事;另一方面,在敘事手法之外,《沙丘》還包含了很多思想元素,如東方文化、生態主義、反殖民主義等等。

第一,“反英雄”。男主角保羅的故事看似是一次“英雄之旅”:遭遇打擊,父親死去,歷經磨難,然後回來征服了敵人,並被人們視為救世主。但這只是冰山一角,下面隱藏著更多“反英雄”的內容。例如,在厄崔迪家族登陸厄拉科斯星球之時,保羅的母親就點明瞭,當地人對於救世主的信仰,其實是姐妹會長期播種這種意識的結果,而且保羅“救世主”的能力並非來自神的恩賜,而是人為培養的,這就是對基督教文化中救世主概念的一種解構。再如,保羅通過他的預知能力看到,儘管自己會實現復仇,但是與其同時,他的追隨者會成為一股盲目的力量,將引發一場導致生靈塗炭的大規模聖戰,他一直竭盡全力想要阻止聖戰的發生,所以他在心中說到:“我母親是我的敵人。她現在還不知道,但她的確是我的敵人。她正一手促成這場聖戰。她生下了我,訓練我,但她卻是我的敵人。”保羅實質並非一個期待人們頂禮膜拜的“救世主”,而是一個想要與命運抗爭的人。《沙丘》的這種“反英雄”特質,使其早期頻頻遭到退稿,因為那時的科幻期刊已經看慣了英雄敘事。

第二,東方文化。在《沙丘》創作的年代,西方傳統的理性主義帶來了經濟的增長,卻又同時帶來了精神上的困惑與痛苦,西方知識分子將目光轉向東方文化,試圖從中找到思想解放的出路。在這個過程中,東方的禪宗思想在美國得以流行,赫伯特與禪宗思想的著名闡釋者艾倫·瓦茨(Alan Watts)成為好友,受到了這股思潮的深刻影響。赫伯特在《沙丘》中將東方禪宗與阿拉伯文化相結合,設定了一個叫做“禪遜尼”的思想:通過故事中的人物之口,講述人類不應與自然相抗衡,而應該隨遇而安,努力尋求與自然和諧相處的道理。故事中的穆哈迪說道,“人類潛意識深處存在一種滲透全身的需求,即追求一個符合邏輯、凡事有理的宇宙。但現實中的宇宙總是領先一步,令邏輯無法企及。”這種充滿禪宗機鋒的神秘主義和悟道感,恰好契合了當時西方年輕人的反主流文化,他們喜歡一邊聽著搖滾一邊大聲朗讀《沙丘》片段,使得《沙丘》成為了“垮掉禪”(Beat Zen)的“地下室聖經”。此外,《沙丘》還使用了來自東方的言辭,例如貝尼·傑瑟裡特姐妹會的嚴酷訓練名為“Prana-bindu”,“Prana”在梵語中表示能量,“bindu”在梵語中表示計量點數,合在一起就是對於身體的能量總量予以掌控的意思。作者使用梵語,不僅營造出了一種異世界的陌生感,還表達了其故事內容與東方文化之間的聯繫。

第三,生態主義。在《沙丘》初稿中,故事的主角並非保羅,而是生態學家凱恩斯,《沙丘》也在篇首表達了對生態學的致敬,這是因為《沙丘》最早的創作動機,源於美國農業部要在俄勒岡種草治沙,赫伯特受命要寫一篇關於當地沙丘的文章,他在調查的過程中產生了很多對於生態的思考。赫伯特說“西方人總是相信可以通過理性的手段來征服自然,收集足夠的數據然後就能讓自然臣服在我們面前,可是這只是一廂情願。”他藉由凱恩斯的視角,提出想要真正地理解生態,僅僅依靠在實驗室裡做實驗是不夠的,必須具有系統性的視角,將人類視為生態的一部分,共生共存。這種生態主義在《沙丘》中不僅限於自然環境,還推廣到了人文社會環境,例如故事中弗雷曼人的社會文化受到了缺水環境的深刻塑造,當他們向別人吐口水並非表示侮辱而是尊敬,因為這代表著把自己的水給別人等等。

第四,反殖民主義。《沙丘》故事中厄拉科斯的外來統治者為開採香料而來,這無疑影射了現實世界中西方國家對於中東石油的控制,而《沙丘》中大貴族組成的蘭茲拉德聯合會,則讓人聯想到在上世紀50年代控制著中東石油資源,被稱為石油“七姐妹”的西方七大石油公司。在生物層面,與當地環境融為一體才能生存下來,相應的,在社會層面,選擇鎮壓當地民眾的哈克南家族最終走向了毀滅,而選擇與當地民眾融為一體的厄崔迪家族最終獲得了勝利,《沙丘》的情節帶著強烈的反殖民主義傾向。

綜上所述,《沙丘》包含了政治、軍事、宗教、心理學、語言學、生態學、後人類、反殖民主義和反英雄敘事的龐大信息,作者邏輯清楚、條理分明地將龐大的信息系統性地交織在了一起,成功地創造出了真實可信的新世界,令其充滿獨特的魅力。值得一提的是,在他創作的時代,既沒有互聯網提供源源不斷的資料,也尚未誕生出成熟的世界觀設計方法 ,他需要完成大量開創性的工作,這也是《沙丘》可以與《指環王》相媲美的根本原因。

在《沙丘》後的史詩型幻想作品之中,我們能看到很多《沙丘》的影子,比如《星球大戰》和《冰與火之歌》;有很多科幻畫家熱衷於繪製自己心目中的《沙丘》場景;《沙丘》的影視和遊戲改編作品也被廣泛致敬與傳播。可以預見,《沙丘》的價值將被不斷髮掘,在長遠的未來仍然發揮典範式的作用。