Lecture et réécriture de l’histoire par le jeu dans Level 5

《第五等級》中游戲對歷史的閱讀與重寫

要觀看完整的視頻補充的片段資料,請至公眾號落日間:André Habib 當我們和克里斯·馬克玩歷史遊戲時,我們在玩什麼? (2006)

譯按

就如同在上篇翻譯 Chris Marker 非記憶 Immemory (1997) 中介紹的那樣,如果我們從遊戲/多媒體這一條線反向追溯,那我們便能看到這克里斯·馬克(Chris Marker)這一位終身與自己的記憶交纏的媒介魔術師是如何跨越攝影,散文,紀錄片,遊戲的豐富面向與思考的。

他在電影《第五等級》(1997)與《日月無光》(1983)中都在電影中放入了電子遊戲,但是並不與類似早期的《創戰紀》(Tron, 1982)、本篇也同樣涉及的《感官遊戲》(eXistenZ, 1999)、押井守《阿瓦隆》(Avalon, 2001)去從未來的玩家視角討論虛擬空間和現實的存在論設置的問題,馬克始終站在的是遊戲設計師這邊,去思考遊戲媒介的可重玩性、以及其之於戰爭、倫理的超前思索。

在《第五等級》中,這是一個複雜多層的結構,維基百科的情節概述摘錄翻譯如下:

在一個被改造成工作室的平面房間裡,一個女人,勞拉,和一臺電腦。勞拉正在與一個看不見的對話者交談,這個對話者可能是她所愛的、已經消失的男人。她從他那裡繼承了這個任務:完成一個關於第二次世界大戰結束時沖繩島戰役的電子遊戲的製作。這個遊戲僅限於重演一個在西方鮮為人知的悲劇。與其他戰略遊戲不同,它不可能逆轉歷史進程。勞拉逐一積累遊戲的碎片,但卻遇到了機器的冷酷邏輯。當她問問題時,電腦會發回無意識的信息:"14型錯誤"、"訪問被拒絕 "或 "請求被拒絕"。

在從事這個項目的過程中,這位年輕女子發現了這場最後一場大戰的真相和恐怖。日本導演大島渚的一部電影突出了帝國軍隊強加的數千名平民和群島居民的自殺事件。但面對問題的複雜性,勞拉決定求助於剪輯高手克里斯。勞拉記得這些通過電腦與她的同伴的“對話”。她通過互聯網喚起了這些匿名的、蒙面的會議還有OWL網絡,能夠讀懂別人的心思。他們變成了一種遊戲,陌生人被分配了越來越高的興趣等級,從 1 到 5。但是這些新的聯繫人都沒有達到“5 級”。

1944年,父母、兄弟和姐妹們將花束扔進大海,以慰藉數百名溺水兒童的靈魂,因為一艘本應將他們帶到安全地帶的船隻被擊沉。在一個山洞裡,有206名學生和教師的照片,他們在那裡喪生,可能被火焰噴射器活活燒死。戰爭的其他形象及其虛假的現實。那些在有關菲律賓、沖繩,甚至更晚的越南的新聞片中看到的燃燒的人,綽號古斯塔夫。海軍陸戰隊員在硫磺島的地面上插上美國國旗的儀式,為了檔案和後人的需要,與其他參與者一起重演了這一場景。還有金城的證詞,一個來自沖繩本島附近的凱拉瑪群島的孩子,被日本士兵強迫殺害了他的父母和弟弟妹妹,然後自殺。被俘後,他無法完成其可怕的任務。為了請求寬恕,他成為一名牧師,就像西方的其他人皈依佛教一樣。

勞拉已經恢復了與網絡上的面具的對話,但這不再是一個遊戲。她的工作並不成功。她自己也不再理解在她身上發生了什麼。當克里斯回來時,他發現房間裡沒有人。勞拉已經離開了。當被詢問時,屏幕上的程序甚至不知道勞拉的名字。

而在《日月無光》(1983)則是一部複雜的讀信的影像。

電影貫穿於一個女聲讀信的囈語中,東京、冰島、幾內亞、香港的各種影像交叉著,但作者把最多的時間留給了東京。他去記錄日本人民的文化和生活,標誌性的招財貓,宗教儀式,性文化,漫畫,鐵道,珍珠港,搖滾樂,街上的舞蹈.....為觀眾呈現經濟奇蹟後的日本最真實的一面。作者用影像寄託著他對人類現狀的關注,對歷史和記憶的思考。

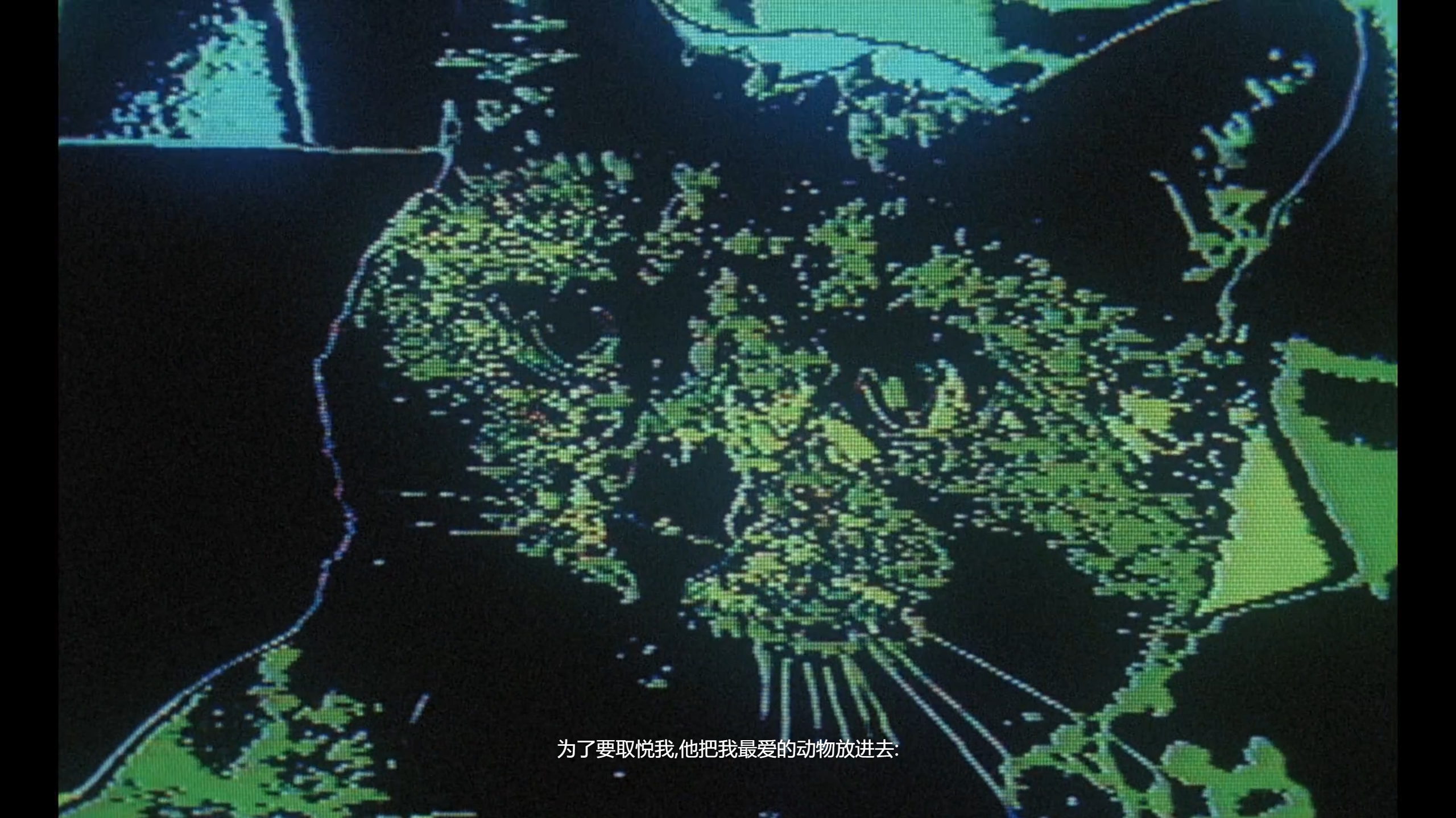

而值得注意的是,馬克在其中虛構了一個日本的遊戲設計高手,將他所喜愛的小動物(貓和貓頭鷹)放進了他稱作「禁區」(zone)之中,而他最終也將一些難以直視和麵對的戰爭影像用其做了處理。

在最著名的《日月無光》(Sunless, 1983)中,馬克的一位日本朋友用電子元件給了他做了一個“禁區”(Zone)。在 Zone裡,所有影像都被以電子的方式重製,變成截然不同的模樣。馬克將曾經拍攝過的抗議場景和戰爭影像放到Zone中,戰火和憤怒都被完全消解,取而代之的是截然不同的情緒和詩意。 ——沙皮狗《一個時代將要過去,戈達爾的“重製”永生》

或許問題可以從Shuen-shing Lee 我輸故我思:按鈕炫目的戰爭中對沉思的一次追尋 (2003) 找到對接遊戲研究與設計思索的起點:遊戲是否能是嚴肅的?

幾乎不可能「找到『嚴肅』的電腦遊戲」,特別是談起悲劇(tragedy)。他認為,遊戲的二元輸贏邏輯誘使玩家為了取勝而使用各種手段,這很容易破壞其內容中隱含的任何嚴肅性。 例如沖淡電腦遊戲嚴肅意圖的一個機制是可重玩性(replayability )或行動可逆性(action-reversibility),這破壞了傳統悲劇中默認走向死亡的線性發展的意義(Frasca,2001b)。Frasca 的方法植根於傳統的悲劇形式,在某些計算機遊戲中可能是合理的,但他可能忽略了計算機遊戲擁有自己的嚴肅或悲劇形式的可能 。

馬克《第五等級》中的思索是超前的,更多還有待今天的藝術與學術領域的朋友挖掘。在今天看來,他不僅回應了哲學家維利里奧在關於遊戲的訪談中所說的問題「許多戰略家說,通過購買美國的電子遊戲比看電視新聞更容易理解海灣戰爭」卻也更容易造成「危險的重影」;而他還並不止於擔憂,而是反向從影像工作者的視角去思考遊戲是否能超越那種「無法容忍也無可饒恕」之物、面對「真實眼淚之可怖」而打開一種離間、記憶與集體化的路徑。

因為國內對《第五等級》的討論幾近於無,而也較少人關注到《日月無光》駁雜如夢的材料中充斥的遊戲元素,所以我選擇了一篇我認為較為能展現其要點的法文材料作為翻譯。本篇我會加入更多的視頻和畫面輔助整體的文字理解和觀感,就如同他的作品打撈起了歷史中的痛與愛一樣,我也希望能夠真正地將這位影人曾經留下的創作與思考帶給更多人。

André Habib

André Habib是蒙特利爾大學藝術史和電影研究系的副教授。他是L'attrait de la ruine(2011)和La main gauche de Jean-Pierre Léaud(2015)的作者, 他還共同編輯了以下作品:《Épopée. Textes, Entretiens, Documents》(2013年)、《L'avenir de la mémoire: patrimoine, restauration, réemploi》(與Michel Marie合作,2013年)和《Chris Marker et l'impressionerie du regard》(與Viva Paci合作,2008年)。他也是網絡雜誌《Hors champ》的聯合編輯。他最近的研究涉及到廢墟美學、現成的電影製作、迷影和檔案。

本文從法文譯出

翻譯:葉梓濤

校對:來自明德影像社群的夥伴 Guangni

感謝經偉老師的法語複習。

原文鏈接:點擊跳轉

André Habib:當我們和克里斯·馬克玩歷史遊戲時,我們在玩什麼?

À QUEL JEU JOUE-T-ON QUAND ON JOUE À L’HISTOIRE AVEC CHRIS MARKER ? (2006)

« Qu’est-ce que nous proposent les jeux vidéos, qui en disent plus long sur nos inconscients que les œuvres complètes de Lacan ? Pas l’argent ni la gloire : une nouvelle partie. La possibilité de recommencer à jouer : a free replay. » [1] 電子遊戲為我們提供了什麼,能比拉康的全部作品更能說明我們的無意識?不是金錢或榮耀:一局新遊戲。再玩一次的可能性:自由重玩,a free replay。[1]

我想在此提出對克里斯·馬克(Chris Marker)的電影《第五等級》( Level Five, 1997)中電子遊戲和一般遊戲之間關係的簡要思考,並試圖將其與這部電影為我們提供的對歷史的閱讀和重寫(ré-écriture)結合。

在《第五等級》中,首先最顯而易見出現在觀眾面前的,就是遊戲的存在(la présence du jeu)。影片以主角勞拉(Laura)的情人創造的「戰略遊戲」作為講述切口,通過打通該遊戲中作為不同層面間作為媒介的遊戲關卡使得沖繩島戰役得以「重演/重玩 rejouer」,而這些關卡包含了數個從隱喻到語義,從虛構素材到對真實檔案處理的內涵。

《第五等級》的視聽和敘事框架由戰略遊戲的數字界面和網絡(CD-ROM、DVD-ROM、「角色扮演遊戲」、採訪片段、「面具室」)、主要由這對伴侶拍攝的東京和沖繩之旅的影像、勞拉的「影像日記 journal filmé」、電影片段、檔案影像複雜編織而成。儘管所有這些由克里斯·馬克組織的圖像流(régimes d’images)最終都混合且模糊不清 ,然而這款遊戲還是出現在了所有這些層面上。

《第五等級》中的馬里昂巴德(Marienbad)的遊戲

除了戰略遊戲本身,我們注意到一系列被整合入敘事脈絡中的遊戲和遊戲概念的延伸。無論是關於這些 「瘋狂之神」,他「創造我們是為了讓我們為他建造的」的這些玩具;或是勞拉問她的幽靈情人是否在玩弄她;或是這個遊戲 「只會重回自身」 的謎題;或是馬里昂巴德(Marienbad)的遊戲;或許代表沖繩戰役的「圍棋遊戲」的網格(物質的和圖形化的),以及或沖繩島本身,是日本將軍戰略中真正的「犧牲棋子 pièce sacrifiée」;別忘記影片的標題,《第五等級》,也是借用了電子遊戲的行話,遊戲似乎是這部作品所編織的相當多的線條的交匯點。影片中的遊戲並不是表面看起來那麼簡單,並且其規則並沒有提前給出。

Marker, Cronenberg : d'un jeu à l'autre

馬克,柯南伯格:從一個遊戲到另一個遊戲

克里斯·馬克和大衛·柯南伯格(David Cronenberg),在處理新技術時代「虛擬現實」的問題時都使用了遊戲的方式。《感官遊戲》(eXistenZ, 1999)中的虛擬沉浸式遊戲,《第五等級》中的戰略遊戲。

在這兩種情況下,可以說遊戲看似都不是這些電影的真正關鍵,它只是從側面連接了始終困擾著這兩位電影人的關切:身軀和肉體的本體論地位與技術的去現實化關係(rapports déréalisants);圖像、歷史和記憶的關係。用《第五等級》敘述者的話來說,遊戲為他們提供了一個他們尚未探索過的「有趣的鑰匙 clé amusante」。

對柯南伯格來說,遊戲是一個困住玩家和觀眾(通過認證代理而成為玩家)軀體的幻覺矩陣;對馬克來說,勞拉向他提議的遊戲是回返太平洋戰爭和沖繩島戰役(已在《日月無光》(1983) 中探討過)的契機,正如他所說,在那時,別人的圖像比他自己的令他更感興趣。

【(《感官遊戲》中的生物控制器)】

我們很快就能發現勞拉的遊戲和克里斯·馬克從這些鬆散片段中「組合」和「評論」的電影之間的界限,她說有朝一日必須讓他將這些鬆散片段變作某些東西,為了觀眾無止境地交疊,就像《感官遊戲》的角色們在影片結束時問自己:「我們還在遊戲中嗎?」因此,在《第五等級》中,如同在《感官遊戲》中一樣,遊戲似乎溢出了敘事世界(diégèse)事先提前設定的航標(虛構的或紀實性的),彷彿遊戲的現實和電影(虛構的、或紀實性虛構的)必然匯合在一起,相互映射。這也許最終並非一個單純的決定,正是通過遊戲,這兩位電影人都重新展開了對他們電影的根本探問。

在這兩部電影中,遊戲被呈現為一種矛盾的烏托邦(utopie contradictoire),迫使玩家質疑他所參與的遊玩行為(ludisme)的本質:遊戲在這兩個案例中都許諾了玩家巨大的自由,而這一自由迅速就被一個致命的頑固現實所約束:對柯南伯格來說是「古典情景」中出色生動的制約(亞里士多德寓言的安排);對馬克來說的命運和事物惡意的約束,即玩家-用戶(joueur-usager)在作品中被迫服從的歷史游戲的固有規律。主人公以為她在玩一個歷史遊戲(允許變化與新的場景),而她發現自己被一個不能操作把玩(faire jouer)的歷史所玩弄。這使遊戲的概念在這種情況下失效,就像在柯南伯格使真實和虛擬間的區分漏洞百出(poreuse),那麼所謂的遊戲的快感呢?人們可能會想,最終電影是不是在玩弄我們,這兩部電影的關鍵是不是在於看我們是否接受去玩它們的遊戲。

Level Five : retour d'histoire

第五等級:迴歸歷史

克里斯·馬克是阿倫·雷奈在《夜與霧》(Nuit et Brouillard, 1956)中的助手,他已經在1983年的《日月無光》(Sans Soleil)中討論過這場可怕的沖繩之戰,他已衡量了在那發生的恐怖事件,及其在廣島和長崎的轟炸中可能扮演的工具性角色。沖繩失去了15萬平民,包括自殺者、被殺的士兵、以及難以想象的自相殘殺,這個島嶼上的三分之一的居民被消滅。

《夜與霧》以令人冰冷的敏銳面對集中營的「現實」,和再現「無法忍受之物」的不可能性。《第五等級》通過自己的方式,對沖繩島戰役做了同樣的處理,這屬於我們現代狀況的第二個主要方面(核彈、集中營)。然而,這一次,它是通過使得事物變得厚拙(épaisser)的手法 ,而為了做到這一點,馬克使用了戰略遊戲和「網絡」的節點,並將它們自身嵌套在一個愛情敘事中,由作為電影角色的克里斯進行編輯和評述。遊戲般的實踐和愛情/不幸的場景能否使得歷史的悲劇、這些不能容忍之物,和在想象和記憶中的斷裂融入集體?這在某種程度上是馬克的賭注(這對於《廣島之戀》中杜拉斯/雷乃的賭注並不陌生,但更少了玩樂感)。

在「日本失憶症」、各種電子遊戲的廣泛和令人厭煩的做法(特別是在日本社會中)、失去愛情的傷口和90年代初的賽博-技術-烏托邦幻想的推動下,從它們開始,馬克試圖思考破譯(déchiffrement )歷史的另一種實踐,激烈的清醒和批判,安排歷史的當下與過去。如果他成功了的話,那尤其是通過巧妙地偏離影片中出現的戰略遊戲的原則。

【《日月無光》中日本人玩打地鼠遊戲】

L’image ludique de l’histoire : « A free replay »

歷史的遊戲形象:「自由重玩」

在幾年前發佈的一款電子遊戲《榮譽勳章》(Medal of Honor, 1999)中,玩家需要重演第二次世界大戰中的一些偉大戰役(特別是奧馬哈海灘登陸,此前斯皮爾伯格已將其做成一個龐大的模擬遊戲(譯註:指《拯救大兵雷恩》(Saving Private Ryan, 1998))。遊戲的目的是儘可能地再現真實的任務,因為它們如此發生了(任務相當難完成,大部分時候玩家在諾曼底的登陸會失敗)。

從商業角度來看,《第五等級》中提出的沖繩島戰役遊戲非常不可行,原因很簡單:玩家在這類遊戲中通常喜歡的戰略、軍事邏輯和「自然的」行動順序,在這場要求玩家重建的戰役中完全缺乏。遊戲只允許事件以唯一的方式展開,否則電腦就會崩潰。遊戲提供的唯一可能性是看到這場荒謬和殘暴戰鬥的故事一次又一次地重複,而玩家-用戶沒有改變事件進程的自由,無法「糾正歷史的惡果」,也無法「使這一切變得有序」。那重複的意義何在?這樣會產生怎樣的歷史形象?

首先說,重複不是「同一的迴歸」(le retour de l’identique),永遠不會產生相同的,而總是另一種,因為它使得一種可能得以恢復,使曾經發生的事「再次有可能」(à nouveau possible)。吉奧喬·阿甘本(Giorgio Agamben)在一篇關於居伊·德波(Guy Debord)和讓·呂克·戈達爾(Jean-Luc Godard)電影的文章中,分析了重複、記憶和電影之間的近鄰關係。如果記憶,如同重複一樣,「恢復了過去的可能性」,電影,「通過暫停與重複的力量」運作,允許「向定義上不可能之物和過去投射力量和可能性。」[2]

如果可以這樣說的話,那正是這樣一種通過電影的記憶或電影本身作為回憶(remémoration)工具來對過去的重複,才是《第五等級》遊戲的核心所在。這將使我們對接上朗西埃的論文,對他來說,《第五等級》的關鍵,就如同馬克的其他幾部電影一樣,不在於簡單的回想,而是(在遺忘的基礎上)創造一種記憶:使這種記憶重新變得可能 [3]。為了做到這一點,馬克的作品不是簡單地將歷史上的圖像並置,而是將它們「重新組裝」(remonter),使它們發生碰撞,這樣,在這種重新修補的運動中,我們能重讀這些圖像的歷史,即它們所容納的,或者因剪輯而湧現出的歷史。

通過這個提供了「自由重玩」可能性的遊戲中介(jeu-médiateur),馬克反思了歷史的意義,因為它在圖像、聲音和文字的中介作用中被重新演繹。通過使用遊戲特有的時間性、界面和原型(archétypes),馬克提出了一種對歷史的閱讀,但這種閱讀只有在破譯的過程中,在其寫作-閱讀(écriture-lecture)中才會顯示出來,因為遊戲的意義就是在玩家遊玩時出現的(電影不如此嗎?) 因此,當我們在電影中前進時,在它的遊戲中,電影似乎從遊戲的多種資源(採訪、地圖、軍官的信息、檔案圖片等),通過增加進入的接口、明顯的假線索、岔路口來完成了對這場戰役的時間重構。隨著勞拉對遊戲破譯的進展,就像在構建一個謎題一般,她想知道,直到最後,是否有終極的圖像,是否它只是一個總回到自身的謎題。

沖繩遊戲(就像電影《第五等級》)並未達成戰役的形象,而她成了戰役的徽記(此外,勞拉在遊戲完成之前就放棄了,我們不知道她在遊戲中是否迷失,或是從一開始,她就只是遊戲的產物)。馬克所呈現的是一系列圖像和聲音的故事,是一個破譯歷史的過程的故事,一種閱讀,即使我們要學會閱讀的是「我們無法閱讀」、「我們無法說出不可容忍之物」的事實。就像杜拉斯在談到廣島時已說過的那樣,正是這種「我們無法說」而構成了悲劇性的地平線,影片試圖通過這一系列的圖像來製造歷史,這些圖像是零散的、局部的、廢墟中的,就像拼圖的碎片,總是把我們引向並試圖理解歷史,但卻永不能整全。這樣一來,電影中的遊戲從未停止過將我們送回電影的遊戲,我們被要求去解讀,去重讀,去輪番重複。閱讀總是與做相關(Lire est toujours de l’ordre du faire);重讀歷史是一種行使記憶權的方式,使這種記憶得以可能。因此,《第五等級》中的馬克遊戲的原則使我們能夠著手於一系列認識論和歷史學問題,除此之外,還有社會、紀念和政治之間的整體關係。在馬克的智性遊戲的放大鏡下,我們的歷史狀況和我們與歷史的關係通過遊戲被揭示出來,並使我們能夠破譯/解讀我們自己。

在《日月無光》中,馬克說了這樣一句話,這句話與《第五等級》為我們展現的遊戲有很大重疊:

「我們這個時代無可超越的哲學包含在《吃豆人》(Pac Man)中:也許是因為它為人類狀況提供了最完美的圖形化比喻。它以適當的尺度再現了個體和環境間的力量關係,它清醒地向我們宣佈,即便在進行勝利攻擊時有些許榮耀,但終究歸於糟糕的結局 [4]」

「自由重玩」,馬克的電影遊戲為我們提供的「新的可能性」並不允許我們修改歷史的不可抗拒(「它終歸於糟糕的結局」是憂鬱的馬克特別確定的),但這也許也給了我們在其巨大的棋盤上找到自己的手段,工具,一種記憶。這是否能阻止歷史重演?對此,遊戲並沒有告訴我們……

註釋

[1] Chris Marker, « A free replay (sur Vertigo) », Positif, n° 400, juin 1994, p. 84.

[2] Giorgio Agamben, « Le cinéma de Guy Debord » [1995], dans Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, Paris, Desclée de Brouwer , coll. « Art et esthétique », 2004, p. 91, p. 94

[3] Jacques Rancière, « La fiction documentaire : Marker et la fiction de mémoire », dans La fable cinématographique, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Librairie du XXIe siècle », 2001, p. 201.

[4] Chris Marker, « Sans soleil (commentaire) », Trafic, n° 6, 1993, p. 89.

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間