落日間鏈接:Chris Marker 非記憶 Immemory (1997)

譯按

克里斯·馬克(Chris Marker, 1921-1997)是一位偉大的電影導演,新浪潮左岸派代表人物,《堤》(La jetée, 1962)、《日月無光》(Sans Soleil, 1983)以及《第五等級》(1997)的導演。但他也是一位偉大的多媒體實驗者。你能在新浪潮祖母阿涅斯·瓦爾達的紀錄片《阿涅斯·瓦爾達在這裡和那裡》(Agnès de ci de là Varda,2011)中看到他,甚至能看到已經九十歲的馬克展示他在《The Second Life》遊戲中搭建的攝影展及大貓躺枕。

而他一生都十分低調和愛隱藏,可謂是最神秘的電影人之一,少有關於他的照片和採訪也很少談論自己,總是把自己藏在動物或者影片背後,以至於法國解放報有一次終於約得他的採訪後將採訪命名為《難得一見的馬克》。而在瓦爾達的紀錄片中他始終以他的橘色大貓形象而出現:

Guillaume-en-Égypte 在埃及的紀堯姆

而很少人知道,這位一生都延續「新浪潮」實踐的先鋒創作者在1997年發佈了一張 CD-ROM《非記憶 Immemory》 ,一個關於電影-攝影-記憶的遊戲(或多媒體的交互軟件)。

《非記憶》是一個分為不同章節(能夠非線性探索)的交互作品/遊戲,分為 Travel、Musuem、Memory、Poetry、War、Photography、Cinema、X-plugs 幾個區,而玩家可以從其中任意作為起點開始,探索留下的照片,聲音,文字,視頻,並且隨著進行,在過程中能夠探索這個動態的頁面,並可能會發現新的分支或回到先前的路口。

而這篇譯文是篇很少見的他親自留下的文章:在《非記憶 Immemory》 英文原版中的行文說明。

雖然是說明,但是他非常清晰地說明了創作的意圖與嘗試的期待:關於一種地理學式的空間視角而非時間視角來描述和展現記憶的方法。

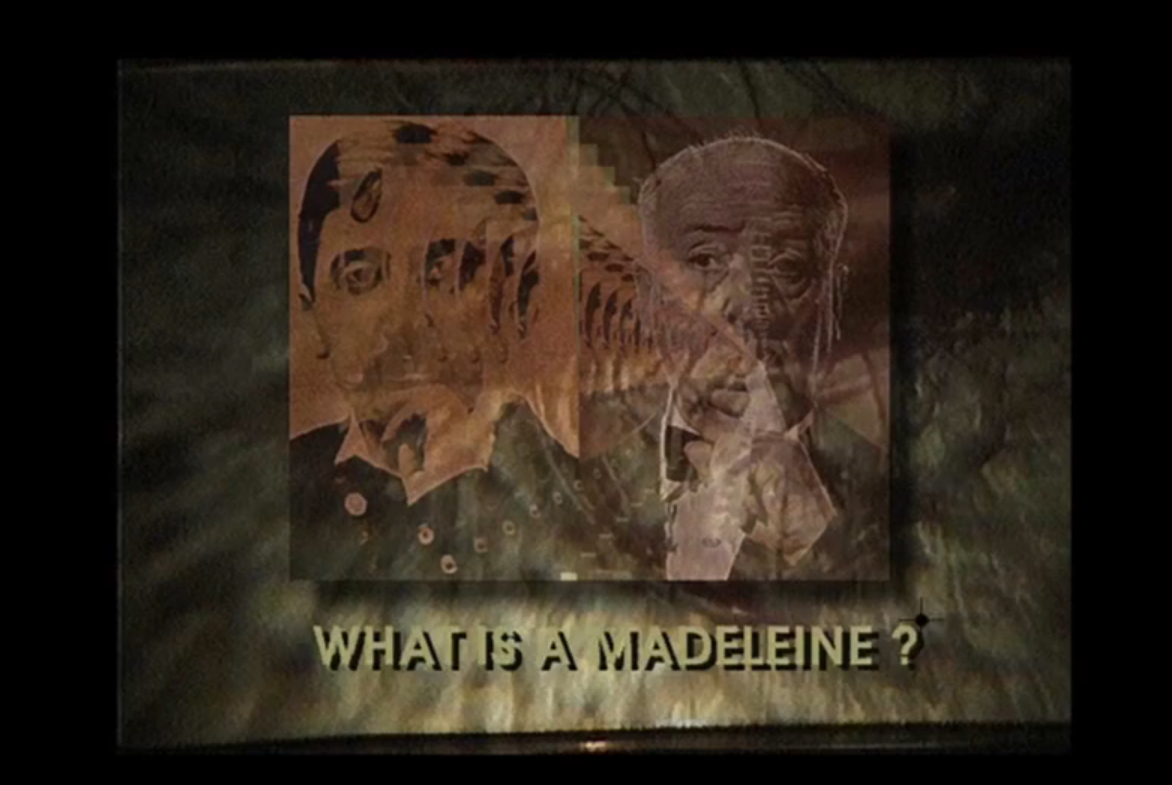

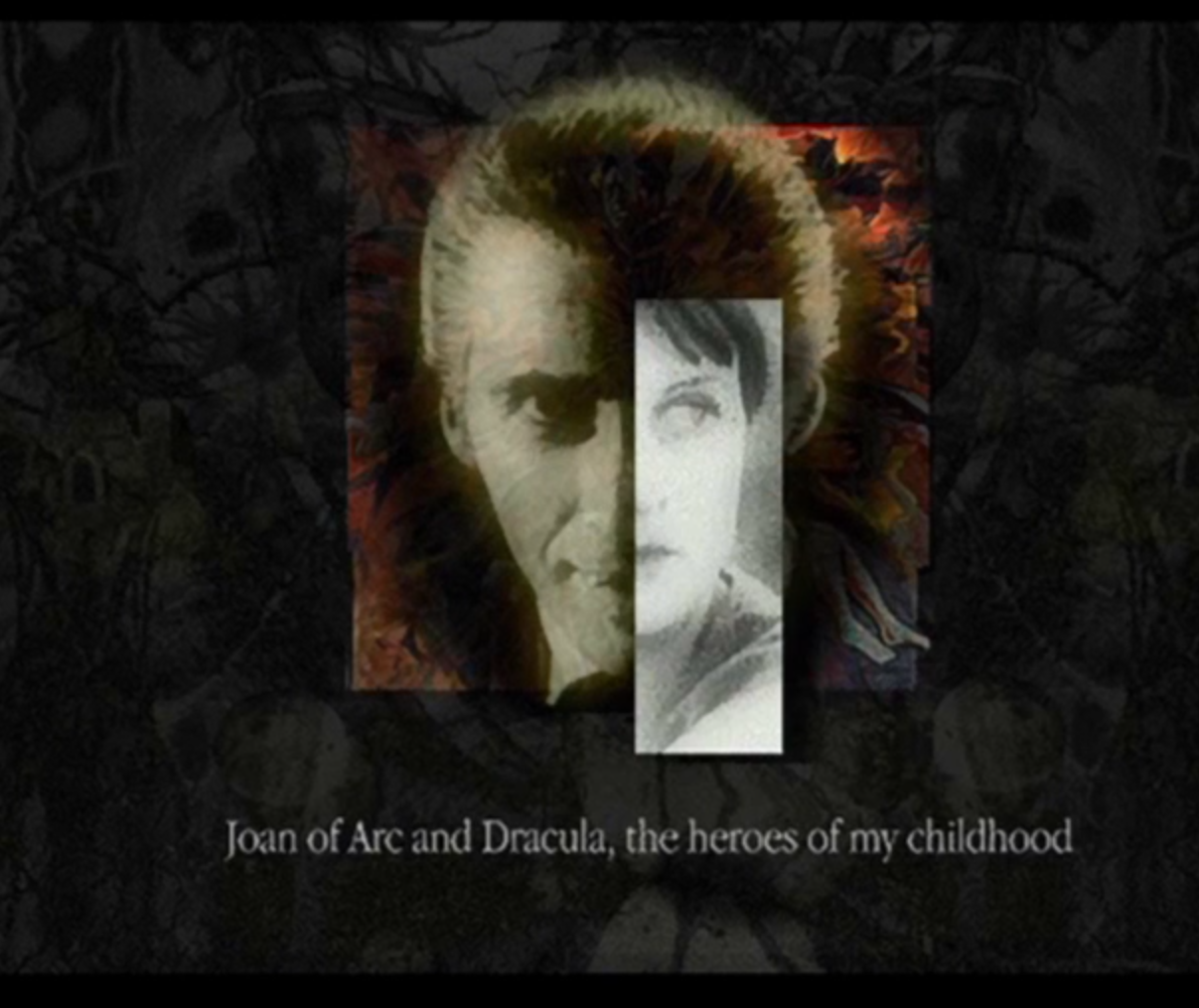

語言優美且富含雙關的機巧,整篇文章就如同他所敘述的記憶運作方式一樣,從Madeline的雙關(普魯斯特與希區柯克)開始,也帶起了一整片歷史-藝術-文學-電影之間記憶與線索的鉤沉。

而克里斯·馬克與遊戲的關聯並不僅僅如此,如果從遊戲/多媒體這一條線反向追溯,而不是單獨將其放入電影史中,那我們便能看到這一位終身與自己的記憶交纏的媒介魔術師是如何跨越攝影,散文,紀錄片,遊戲的豐富面向與思考的,併到達他在《第五等級》與《日月無光》中設置的遊戲設計師以及對遊戲、戰爭、倫理的超前思索的。

這對於聯結遊戲與攝影、電影、記憶都是一個重要的通道。

此外我也邀請了我的朋友,明德影像檔案管理者沙皮狗做了校對,而他也是少有國內做過克里斯·馬克翻譯,以及深入信件電影與新浪潮傳統的研究者。

他寫得比我好多了。

葉梓濤

校按

克里斯·馬克一生的作品都和記憶相關,並且總是向未來訴說記憶。當他身處五月風暴,他也是以一種回憶的方式立足於未來回看當下(回憶總是未來時而非過去時的),一個人可能在1968年之前就拍好關於1968年的電影了嗎?是的,馬克在1967年他便已在腦海中剪輯了那部回顧六十年代法國革命的《紅在革命蔓延時》。他才是本雅明筆下的歷史天使。

而在六十年代,馬克或許從未想到計算機可能比電影更加符合對記憶術的期望——以島嶼取代羅馬大道,以指南針取代教鞭,以地圖取代時間線。這張CD-Rom《非記憶》,是馬克的記憶博物館,但並非是徹底的私人記憶,不是上了鎖的家庭相冊和日記,而是一種公共記憶(或者說歷史)的私人化,或者反過來說,私人記憶的公共化。只是在這裡,私人化指的是私人探索公共記憶時的某種路徑傾向,是他穿的鞋子,鞋上還有可愛的貓貓貼紙。

至於他為何取名為“非記憶”,選擇站到了記憶的對面,或許因為他早就準備好放開自己的“孩子們”,任它們在歷史中游蕩。它們已成為一種技術性的存在,比斯蒂格勒論電影為第三持存時走得更遠。

它給我們怎樣的啟發?馬克遞給我們一支筆,一把尺子,一張繪圖紙,還有一雙鞋,他不教使用工具的方法,而教使用工具的意願,並展現工具的可能性。他讓我們重新繪製自己的記憶地圖,並且要走出去,進到世界的記憶當中。

從中文語境下去闡釋“記者”這個詞,或許應該是“記憶的人”,而非記錄——所有記者都應以記憶作為職業道德,並以任何形式的遺忘為恥。說到底,馬克還是踐行並堅守了他最初作為記者的尊嚴。

沙皮狗

非記憶 Immemory by Chris Marker

Amnesiacs All 遺忘一切 by Tony Stella

原文鏈接:點擊跳轉

《非記憶 Immemory》 英文原版中的行文說明,1997年。

在我們自大地幻想時,我們傾向於把我們的記憶視為一種歷史書:我們曾贏得或輸掉戰鬥,發現並拋棄了帝國。至少我們是一部史詩小說中的人物("Quel roman que ma vie!" 「我生命如傳奇!」拿破崙說)。可能從地理學角度來看待記憶的碎片是一個更謙虛、也許更有成效的方法

(注:法國電影資料館的傳奇創始人亨利·朗格魯瓦(Henri Langlois)曾回憶說,他小時候並不理解時間。當他讀到「聖女貞德圍攻巴黎」時,他以為是另一個巴黎,因此在一個無限廣的地球上一定有聖女貞德的巴黎、他父親的巴黎,等等。)

在每個生命中,我們會發現大陸、島嶼、沙漠、沼澤、人口眾多的地區和未知領域(terrae incognitae)。我們可以畫出這種記憶的地圖,並從中提取圖像,比從故事和傳說中提取容易得多(也更可信)。這種記憶的主體(subject)應該是一位攝影師或電影人,但並不意味著他的記憶在本質上比下一個男人(或下一個女人)的記憶更有趣,而只是留下了一些人們能追索的痕跡和輪廓,以此繪製出他的地圖。

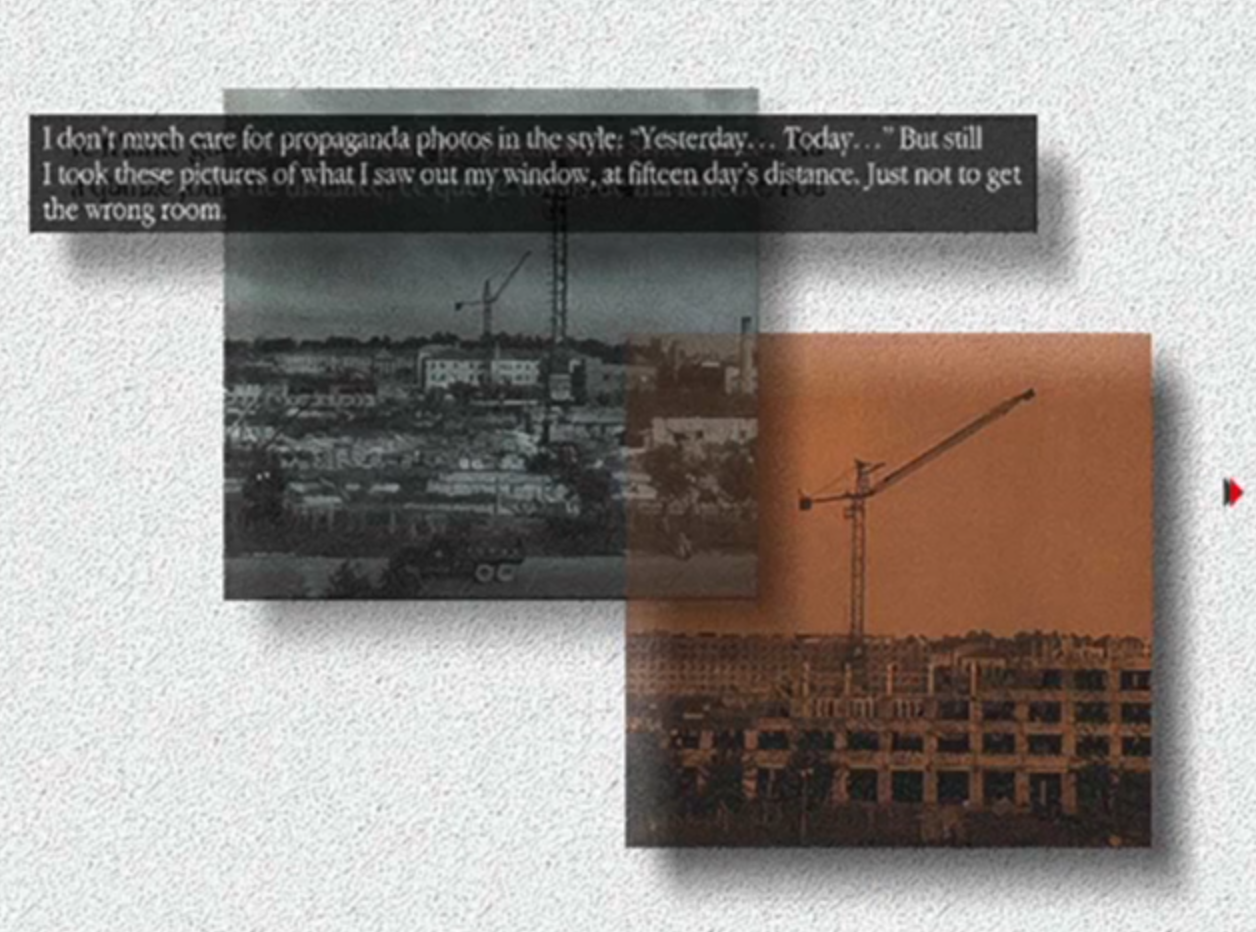

想象下那些大多數情況中從未被展示過的數以百計的照片(William Klein 說,以每秒1/50秒速度放映每張照片,最著名的攝影師的全集作品持續時間也不到三分鐘)。想象電影膠片剪輯所剩下「廢片cuts」,那就像彗星的尾巴。我從所訪問的每個國家都帶回了明信片、剪報、目錄,有時還有從牆上撕下的海報。我的想法是讓自己沉浸在這個圖像的大漩渦中,並建立它的地理學(Geography)。

我工作的預感是,任何記憶,一旦它相當長,那就會比它表面上更加結構化。在達到一定數量後,明顯是偶然拍攝的照片、憑一時心情而選擇的明信片,都開始追蹤著某條路線(trace an itinerary),繪製出在我們面前延伸的想象國度。通過系統性地瀏覽,我肯定地發現,我表面上無序的圖像下掩蓋著一張海圖,就像海盜的故事一樣。而這張光盤的目的將是呈現記憶的「導覽 guided tour」,同時也為遊客提供無計劃遊覽的機會。

因此,歡迎來到「記憶,反差之地 Memory, Land of Contrasts」,或者,我選擇稱之為:「非記憶 Immemory」。✫

即使人亡物毀,久遠的往事了無陳跡,唯獨氣味和滋味雖說更脆弱卻更有生命力;雖說更虛幻卻更經久不散,更忠貞不貳,它們仍然對依稀往事寄託著回憶、期待和希望,它們以幾乎無從辨認的蛛絲馬跡,堅強不屈地支撐起整座回憶的巨廈。 《追憶似水年華:在斯萬家那邊》(李恆基譯)

每個人都有自己的瑪德琳娜小蛋糕(madeleine)。對普魯斯特來說,那是萊奧妮姨媽的,也就是 Illiers 的 Védie 糕點店聲稱仍照原始配方製作的那款。(但街對面的另一家糕點店又是怎樣的呢?它也聲稱自己是「萊奧妮姨媽小蛋糕」的真正保衛者?記憶小徑已有了分支。)

對我來說,瑪德琳娜是一個希區·柯克的人物。《迷魂記》(Vertigo, 1958)的女主角。我明白這可能有些牽強,在一個基本敘述一個男人尋找過往事物的故事開頭,就從這個名字的選擇中看出編劇的意圖,但那又怎樣?對於那些無法認出它的人來說,巧合就是恩典的假名。

在《追憶似水年華》的時代,攝影還在起步階段,就像詩人吉卜林的作品中那樣,人們常問:「這是藝術嗎? 」

(注:「當新生的太陽第一次落在伊甸園的綠色和金色上時,/ 我們的父親亞當坐在樹下,用木棍在模上劃刻著。/ 世界所見的第一幅粗略的草圖使他強大的心感到喜悅,/ 直到魔鬼在樹葉後低語:這很美,但它是藝術嗎?」 《工坊難題 The Conundrum of the Workshops》)

對普魯斯特和他那一代人來說,藝術本身具有比哨兵高得多職責的:它是與另一個世界,那一小片黃牆的聯繫。但如今,矛盾的是,圖像的庸俗化和民主化是否使它佔據了一個沒那麼大野心的位置,而成為一種承帶記憶的感覺(memory-bearing sensation),一種可見的氣息和味道?比起一位偉大攝影師的作品,我們在一張與我們自己的生活經歷相聯繫的業餘照片前能感受到更多情感(在任何情況下,一種不同的情感),因為偉大攝影屬於藝術,而紀念物(souvenir-object)的意圖仍停留在個人歷史的較低層。

(譯註:little patch of yellow wall 是普魯斯特在《追憶似水年華:女囚(第五卷)》中所描繪的小說家貝戈特的死亡,貝戈特讀到批評家評論畫家 Vermeer《代爾夫特風景》中的一面美妙的黃牆後的眩暈:

他來到弗美爾的畫前,他記得這幅畫比他熟悉的其他畫更有光彩、更不一般,然而,由於批評家的文章,他第一次注意到一些穿藍衣服的小人物,沙子是玫瑰紅的,最後是那一小塊黃色牆面的珍貴材料。他頭暈得更加厲害;他目不轉睛地緊盯住這一小塊珍貴的黃色牆面,猶如小孩盯住他想捉住的一隻黃蝴蝶看。“我也該這樣寫,”他說,“我最後幾本書太枯燥了,應該塗上幾層色彩,好讓我的句子本身變得珍貴,就像這一小塊黃色的牆面。”這時,嚴重的眩暈並沒有過去。在天國的磅秤上一端的秤盤盛著他自己的一生,另一端則裝著被如此優美地畫成黃色的一小塊牆面。

在下方普魯斯特寫道:

人們只能說,今生今世發生的一切就彷彿我們是帶著前世承諾的沉重義務進入今世似的。在我們現世的生活條件下,沒有任何理由以為我們有必要行善、體貼,甚至禮貌,不信神的藝術家也沒有任何理由以為自己有必要把一個片斷重畫二十遍,他由此引起的讚歎對他那被蛆蟲啃咬的身體來說無關緊要,正如一個永遠不為人知,僅僅以弗美爾的名字出現的藝術家運用許多技巧和經過反覆推敲才畫出來的黃色牆面那樣。所有這些在現時生活中沒有得到認可的義務似乎屬於一個不同的,建築在仁慈、認真、奉獻之上的世界,一個與當今世界截然不同的世界,我們從這個不同的世界出來再出生到當今的世界,也許在回到那個世界之前,還會在那些陌生的律法影響下生活,我們服從那些律法,因為我們的心還受著它們的薰陶,但並不知道誰創立了這些律法——深刻的智力活動使人接近這些律法,而只有——說不定還不止呢!——愚蠢的人才看不到它們。

Johannes Vermeer, View of Delft, painted 1659–1661

讓·科克託非常幽默地詮釋了這一切,他提到科西瑪·瓦格納(Cosima Wagner)晚年時被奧芬巴赫(Offenbach)的《美麗的海倫》感動,而不是她丈夫的《尼伯龍根的指環》。「《齊格弗裡德Siegfried》、《萊茵的黃金 Rheinegold》,這些都是保護一個人,使他不至於死亡的事物。但奧芬巴赫是時尚,是青春,是對特里布申的記憶,是歡樂時刻,是尼采寫給雷伊的信:我們去巴黎看他們跳康康舞......瓦格納夫人聽到《諸神的黃昏 Götterdämmerung》時可以不發一語。而她聽到《國王遊行 March of Kings》時就哭了」。(《白色卡片Carte Blanche》)。我認為圖像具有瑪德萊娜的謙遜與力量。

(注:這段話在布拉賽(Brassaï)的那本令人眼花繚亂的書《馬塞爾·普魯斯特的攝影事業》由加利瑪出版時就已寫好。這裡的答案是普魯斯特本人給出的:「看到這些板子,人們可以回答,攝影確實是一門藝術」(Essais et articles)。布拉賽寫道:「當他被一種具有神秘力量的聲音或滋味打動,喚醒某種知覺或情感時,他就不可抗拒地被吸引,並把這種現象比作顯影液中潛在影像的顯現。」人們真應該讀讀整本書,其中《追憶似水年華》被比作「一張巨大的照片」。

譯註:齊格弗裡德 Siegfried、萊茵的黃金 Rheinegold 是《尼伯龍根指環》的第一和第三部,特里布申是瓦格納的故鄉,國王遊行 March of Kings 是《美麗的海倫》的第一幕中的段落)

關於《非記憶》的結構,我所能做的就是展示一些探險者的工具,我的指南針,我的望遠鏡,我的一壺飲用水。我去尋找相當遙遠的歷史,作為指南針來確定我的方位。奇怪的是,在最近的歷史中,沒有任何東西真正為我們提供了像計算機那樣的記憶導航模型。一切都被古典敘事的傲慢和生物學實證主義所支配。

另一方面,「記憶的藝術」是一門非常古老的學科,諷刺的是,隨著生理學和心理學之間的差距擴大,這門學科被遺忘了。某些古代作家對心靈的蜿蜒曲折有一個更實用的看法。Filipo Gesualdo 在他的著作 Plutosofia(1592年)中提出了一個以樹狀圖(arborescence)為基礎的記憶形象,這是純粹的計算機術語。但對 CD-Rom 內容的最佳描述是羅伯特·胡克(在牛頓之前就直觀地掌握了引力定律的人,Robert Hooke, 1635-1702)的文章:

"我現在將構建一個記憶的機械模型和感性表述。我將假設在人類大腦中存在一個特定的位置或點,靈魂在那佔據主要位置。至於這個點的確切位置,我現在什麼也不說,而只假設存在這樣一個地方,由感官產生的所有印象都在那被傳輸與存放,以供沉思,而且,這些印象不過是粒子和肉體(Bodies)的運動(Movements)。

(注:我之所以引用這句話,除了其他原因外,還要歸功於 Jacques Roubaud 那本了不起的小書,《利奧佩雷斯的兒子的發明 L'Invention du fils de Leoprepes》。譯註:西莫尼德斯(Simonides of Ceos,前556年-前468年)。古希臘科奧斯的抒情詩人之一,他為在馬拉松戰役中死去的雅典人題寫的墓誌銘,較為埃斯庫羅斯更出名。他曾在酒歌比賽中56次獲勝。他的詩歌現已大部分失傳。那本書的副標題為:Poésie et mémoire 詩歌與記憶)

換句話說,當我提議將記憶的領域轉為到地理而非歷史區域時,我不知不覺地與十七世紀某些人熟悉的概念聯繫起來,而這對二十世紀的人來說則完全陌生。

從這些想法生髮出了光盤被劃分為「區」(zone)的結構。上面所舉的例子,即瑪德琳娜小蛋糕(madeleine )變成瑪德琳娜的例子,將允許一種它們的地形學概述。瑪德琳娜「點位 point」(胡克會這樣說)是在普魯斯特和希區·柯克的區域交匯處發現的。每一個區域都與其他區域相交,這些區域有許多島嶼或大陸,而我的記憶中包含著對此的描述,我的檔案和插圖。當然,這部作品決不是一部自傳,我允許自己向著各個方向上漂流。儘管如此,如果你打算做記憶相關的工作,那不妨用你一直帶著的那個。

但我最美好的願望是,這裡或許能有足夠熟悉的編碼(旅行照片、家庭相冊、圖騰動物),使得讀者-訪客可以不知不覺地用他的圖像取代我的圖像,用他的記憶取代我的記憶,而我的《非記憶》應該成為他在《追尋逝去的時光》中自我朝聖的跳板。

(注:德國語言學家 Harald Weinrich 提了一個微妙的想法,即在「記憶與理性間的戰爭」中——他說,在這場戰爭中,啟蒙哲學將後者的勝利奉為圭臬——「愛彌兒一定什麼也記不住」。)

Marcel Proust by Jacques-Emile Blanche, 1892

我已經將Youtube上長達四小時的遊戲全程上傳(BV1aB4y1p7hr)並分好了章節,而目前還能堪堪在 Rhizome 的遠程瀏覽器上體驗英文版本。為了還原對於作品的觀感,我在此添加視頻的截圖與部分的內容節選,以供參考。

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間