宮崎英高監督的魂類遊戲在過去十餘年中獲得了巨大的成功。

自2009年的《惡魔之魂》開始,“魂”逐漸從小眾的遊戲類目起步,依靠過硬的遊戲性與受死的虐待快感抓住小部分玩家的胃口,再通過《黑暗靈魂》《血源詛咒》等作品鞏固了口碑。然而,直到《只狼》的問世,FromSoftware才將其世界性的聲譽推及更多普通玩家。

2022年3月,《艾爾登法環》的爆火終於將小眾的標籤從“魂遊”身上徹底扯去。

魂類遊戲以出色的遊戲性與簡潔的操控系統聞名。它不像ACT遊戲一般能夠滿足玩家華麗搓招的願望,作為ARPG,魂的動作系統相當單純,大多數時候,普通玩家也僅僅是在利用翻滾的無敵幀規避傷害,再抽空利用平A偷上幾刀,堪稱“回合制戰鬥”。但是,也正因如此,玩家的上手學習成本被大大降低,不需要像《忍龍》那般記住繁多的出招表,僅僅是樸實無華的翻滾,就夠了。

在這樣的戰鬥方式基礎上,魂類遊戲在音樂、美術與地圖設計上繼續傾瀉了心血。從某個角度來看,“魂”非常符合任天堂的遊戲理念,像《超級馬里奧》一樣,人物能夠做出的動作非常稀少,馬里奧除了跳不能做太多其他動作,不死人除了不能跳,會的動作仍然不多;馬里奧在箱庭設計上獨具匠心,而FS社的箱庭設計以更加陰險的方式達到了同樣的高度。

在Gameplay之外,魂的另一大特色是其敘事模式。現代電子遊戲的一大特色在於播片的進化,曾幾何時,家用遊戲機開始將電影版的CG播片作為遊戲的賣點,時至今日歐美廠商出品的3A遊戲仍然樂此不疲。然而,魂捨棄了播片,甚至《艾爾登法環》的開頭CG也設計成了油畫風格的“幻燈片”,遊戲中打斷玩家操控的播片極少極少。播片的減少與玩家操控自由的上升,將遊戲敘事的主導權交給了後者。

從敘事學角度來看,電子遊戲的敘述或許與傳統理解中的敘述不盡相同。就一般玩家而言,遊戲的敘述似乎直接指向遊戲中出現的文本,如主線劇情、人物對話等,這種敘述只是意味著虛構故事的發生。然而,如果將玩家考慮成遊戲互動敘事中的讀者,那麼讀者也便實際參與了敘述的發生。

傳統意味上的遊戲敘述,通常指的是遊戲的內文本。內文本是遊戲設計者的設計產物,決定著玩者所要面對的遊戲形態主要包括遊戲框架和遊戲規則兩方面。框架是保證遊戲得以正常運行的先決因素,如場地、設備、器械、環境、背景等符號設定;規則規定了遊戲運行的基本條件,如遊戲的時間、參與方式、勝負條件等。就體育遊戲來說,框架包括場地的規格、運動器械的型號等,就電子遊戲來說,框架包括遊戲世界觀設定、人物設定、能力設定等敘述性腳本內容。在框架和規則的雙重作用下,遊戲內文本得以生產,並保證了該遊戲的獨特性,它既可讀,亦可寫,既有相對固定的設定、規則,也有一定供玩家自由操作的空間。

在內文本以外,存在遊戲文本。遊戲文本是在玩者與觀者之間形成的,是遊戲內文本通過玩者的參與形成的最終文本。遊戲並不必需觀眾,但玩者本身即第一觀者,在審視、閱讀遊戲內文本的同時不斷對其進行擴充:既解碼,亦編碼。

就魂類遊戲而言,最令玩家津津樂道的無疑是主線劇情的撲朔迷離、支線劇情的支離破碎。的確,魂不依賴播片等手段構建一個大敘事來主導玩家的遊玩經歷,甚至支線的任務指引也非常隱晦模糊;相反,遊戲內直接出現的文本是以碎片的形式鋪排在每一件物品的描述中、人物的隻言片語中。這意味著什麼?實際上,與傳統RPG遊戲不同,魂類遊戲的主導敘述並不是“某某遊戲人物在某某處做了某事從而產生因果”,而是玩者與玩者之間(PVP)或玩者與NPC、BOSS的互動,如“我一級八週目無傷某某BOSS”。

在遊戲研究領域中,通常將遊戲文本的敘述類型定義為“互動敘述(Interactive Narrative)”。遊戲文本是一個互動系統,其內部不同成分根據預先設計的規則進行交互。遊戲內文本規定了玩者之間產生關聯的方式、玩者行為的效果,通過遊戲的競爭性要求,遊戲文本得以呈現為互動敘述文本。從這一角度看,遊戲的設計者很難等同於小說的作者,因為互動敘述具有即時書寫的特性,文本的走向並不由設計者控制,卻深受玩者影響。從而,將遊戲裡出現的文本作為唯一的敘述,卻忽略玩家影響下的互動敘述,這樣的傳統觀念無疑是偏頗的。

這樣的認識,對於理解魂系玩家生態與魂類遊戲的爆火是很有幫助的。

眾所周知,在魂類玩家圈子裡,有一部分考據癖式的魂學家,亦有大量對劇情並沒鮮明興趣的玩家。就前者來說,作為遊戲內文本的碎片化敘事越是隱晦模糊、越是是凌亂不全,就越是能滿足其考據癖;對官方沒有定論的劇情節點與人物背景進行推測,又是對創作欲的高揚。將自己的推測與解讀連綴在一起,製作成視頻與文章在互聯網上發佈,自己就與遊戲編劇共同成為了遊戲內文本的創作者。就後者來說,比起劇情敘事,“自己(玩家)的敘事”與“遊戲人物/梗”更加有趣。正如上文提到的,這種互動敘述才是魂類遊戲敘述的核心所在。不是遊戲創作者講故事給玩家聽,而是創作者給出框架與背景,讓玩家講述自己的冒險故事,諸如無傷速通、高周目速通、整活式無傷攻克高難度BOSS、搞笑玩法等都成為了玩家的敘述,並通過互聯網傳播給了更多的玩家與潛在玩家。就像口頭流傳的歌謠比書面記錄的文本更有傳播活力一樣,後者才是魂類遊戲通過敘述破圈的關鍵。

然而,如果我們認識到這樣的現象就滿足了,就會錯過其意識形態基礎。

在波特蘭州立大學學者Paolo Xavier Machado Menuez的論文《向下螺旋:黑魂裡的後現代意識與佛教形而上學》中,作者定位了宮崎英高製作“魂”的社會基礎,即經歷了戰敗、激進左翼革命失敗兩次社會意識形態內爆的後現代日本。通過愛國主義、軍國主義、民族主義與左翼信條嘗試征服、救世的種種努力失敗後,日本社會在70年代徹底進入後現代語境。後現代思想的核心是多元價值觀念與敘事話語對現代性大一統理性的反叛。那個單一、統治性的社會機制或規範失去了權威效用,而被無數小規範取而代之。法國後現代哲學家利奧塔在《後現代狀況》中率先提出了“宏大敘事的凋零”概念,在後現代語境下,現代國家用以統率民眾、凝聚信念的意識形態逐漸破綻百出,大敘事不再佔據主導地位。就“黑暗靈魂”系列來說,遊魂化的活屍體現的正是這種後現代心態,“火(大敘事)”熄滅了,尋求變革與行動的理想幻滅了,留下的只有空虛、絕望與麻木。

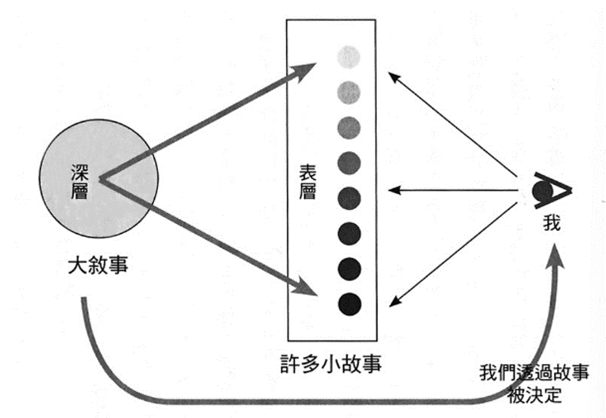

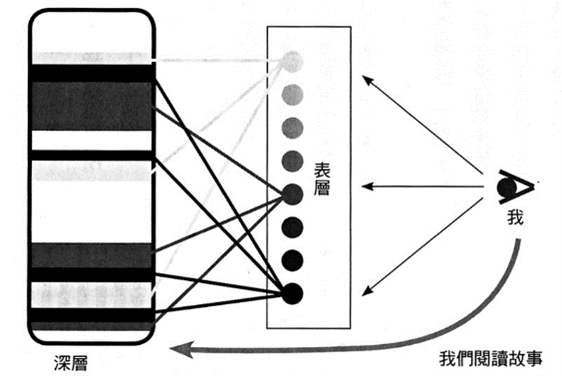

在“魂”後現代的創作背景基礎上,《艾爾登法環》等新作的玩家群體更鮮明地體現了後現代的御宅族心態與消費理念。在東浩紀的《動物化的後現代》中,他將傳統大敘事的接受模型與後現代御宅族的數據庫接受模型進行了對比。

在傳統模型中,閱讀者對宏大敘事仍然保持著較高的期望。如動畫《機動戰士高達》對宇宙世紀年表的嚴謹設定與機器人機械構造的寫實追求,都體現出對虛構世界的可信度的追求;傳統RPG遊戲如《勇者鬥惡龍》仍舊著力於通過講述一個雖然陳舊但是完整、動人的冒險故事來娛樂玩家。通過電子遊戲中NPC的引領、任務的誘導與播片的直接呈現,遊戲的製作者仍然建立起了一個清晰、權威的宏大敘事。

但是在後現代、或已經超越後現代的21世紀,數字化的信息洪流完全沖垮了傳統意義上對虛構故事、世界觀的需求。電子遊戲、動漫產品的主要受眾大多不願意追求作品背後的故事,而是對作品中的人物與梗進行無窮的二次創作與傳播。如果說現實世界中的宏大敘事在經歷了世界大戰與六十年代之後已經崩塌,那麼即便是電子遊戲等虛構世界的宏大敘事,也已經提不起太多人的興趣。佔據主角地位的,是作為符號的人物設定、遊戲細節,通過玩家、消費者的篩選與審核,這些符碼得以傳播流通。

“魂學家”終究是小眾的。比起關注“魂”系列深埋的破碎劇情的玩家,絕大部分玩家更加感興趣的正是“數據庫”中的元素。就像《新世紀福音戰士》的粉絲中,絕大部分人從來就沒有搞懂過動畫究竟在傳達什麼,反應出什麼樣的世界觀,講了一個什麼樣的故事,支撐粉絲熱愛的,是綾波麗的萌要素。在二次元文化的數據庫中,綾波麗通過了御宅族的“審核”,其“沉默”、“藍色頭髮”、“白色肌膚”、“體弱”、“神秘”等符號都通過了篩選,獲得了認可,並充實了數據庫。

如果將日本番劇視作文化工業,那麼每年出現的新番中,大部分質量平平的作品無非是將數據庫中的符碼排列組合,將諸如“女僕”、“巨乳”、“娘化”、“呆毛”、“動物擬人”等符合御宅族心態的萌要素融入動畫作品。在討論“魂”時,玩家津津樂道的是狡猾的帕奇、太陽騎士索拉爾、洋蔥騎士吉庫巴爾多、狼騎士亞爾特留斯、新手教官古達,或者對女性角色如菈妮、梅琳娜、瑟濂等進行充滿情色意味的二次創作。在這個過程中,我們看到的是對數據庫的消費,而不是對故事的消費,也正因如此,一旦遊戲廠商對遊戲人物(尤其是女性角色)的設定偏離了御宅族數據庫的準則,沒有(或拒絕)迎合萌要素,這個人物就必定會引來互聯網上的口誅筆伐。

結合以上觀點,我們就能夠理解到“魂”爆火的弔詭之處。一方面它並不進行權威的宏大敘事,並不嘗試統攝玩家對遊戲世界觀的看法,而是採用支離破碎的線索勾勒出故事的大概輪廓。這種內文本的呈現方式有兩個好處,首先它大大減輕了玩家的閱讀壓力,對於大量對虛構故事並不真正感興趣、平日並不熱衷於閱讀或觀影的玩家來說,“魂”幾乎是一款能從頭自由操控到尾的遊戲,完全可以忽略所有敘述文本,只追求遊玩的爽快;其次,對於小部分考據癖式的玩家,“魂”又提供了敘述生成的可能,將敘述的實現交給這些“魂學家”去做到,而不給出某種斬釘截鐵的標準答案。另一方面,“魂”又天經地義地從後現代語境中生髮,高明地順應了當今數字化時代御宅族玩家的心態,製造出豐富的遊戲角色以供消費與二次創作,並因此獲得了極高的傳播度與極好的口碑。

不僅如此,時常被忽略的還有數字化時代遊戲攻略的繁榮旺盛。如果說本雅明《機械複製時代的藝術作品》中的“靈韻(Aura)”能夠從原創藝術品的範疇推及到遊戲領域,那麼藝術品與複製品之間的區別,或許正與自發摸索遊玩與查看攻略遊玩之間的區別有相似之處。從《黑暗靈魂》到《只狼》,再到《艾爾登法環》,遊戲玩家基數的不斷上升與遊戲攻略的越發繁榮脫不開關係。就《艾爾登法環》來說,開服之後在網上盛傳的“開局跑酷拿隕石杖+岩石術+龜殼盾”玩法可以直接反映出這一點。

如果說後現代社會的一大特徵是擬像的無限增殖、原創品與複製品的難以區分,那麼這種拷貝式的遊玩方式更是值得注意。《艾爾登法環》每次遇到版本更新,便會迅速產生強力build的玩法攻略,從武器的選用、戰灰的選取乃至護符等裝備事無鉅細的搭配,都會為大量準備好“抄作業”的普通玩家做好服務。平心而論,與一些ACT、 FPS等類型遊戲極高的操作難度上限相比,“魂”並不是高難度的遊戲類型。然而,它卻是最適合遊戲小白入坑的“入門級高難度遊戲”,《艾爾登法環》更是典型代表。哪怕是通常不擅長遊玩此類遊戲的新手,通過攻略的保姆級服務包括每一個BOSS的精確打法,仍然能輕鬆通關甚至達成全成就。

“魂”很成功。在2022年見證了《艾爾登法環》的銷量與口碑之後,這個觀點已不容置疑。對遊戲的敘事特徵以及它與後現代玩家群體的契合的分析,恰能說明一部分“魂”成功的原因。