歷時十幾年、數十位院士專家建言獻策,中國首個空間太陽能電站實驗基地,於近日正式開建!

據悉,“電站” 地點位於重慶市璧山區,主要涉及空間太陽能發電站、空間信息網及無線微波傳能等技術的前期演示模擬和驗證。

圖 | 相關項目效果圖(來源:璧山區委宣傳部)

簡單來說,“電站” 的主要功能是把太陽能轉化為電能,並用微波方式或激光方式,把電能送到地面。

動圖 | 璧山“電站”效果圖(來源:資料圖)

具體來說,是通過在地球軌道上建立太陽能電站,去收集太陽能並以無線能量傳輸方式、持續向地面供電的發電系統。

其主要優勢在於,晝夜、天氣、地區緯度等因素,都不會影響到空間太陽能電站。由於意義重大,國際上將此類項目稱為能源領域的 “曼哈頓工程” 。

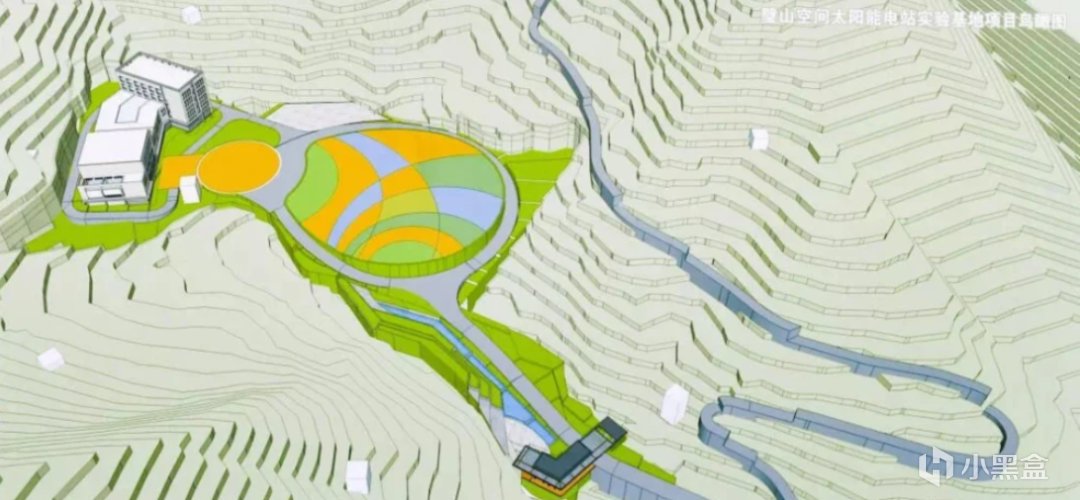

圖 | 相關項目效果圖(來源:璧山區委宣傳部)

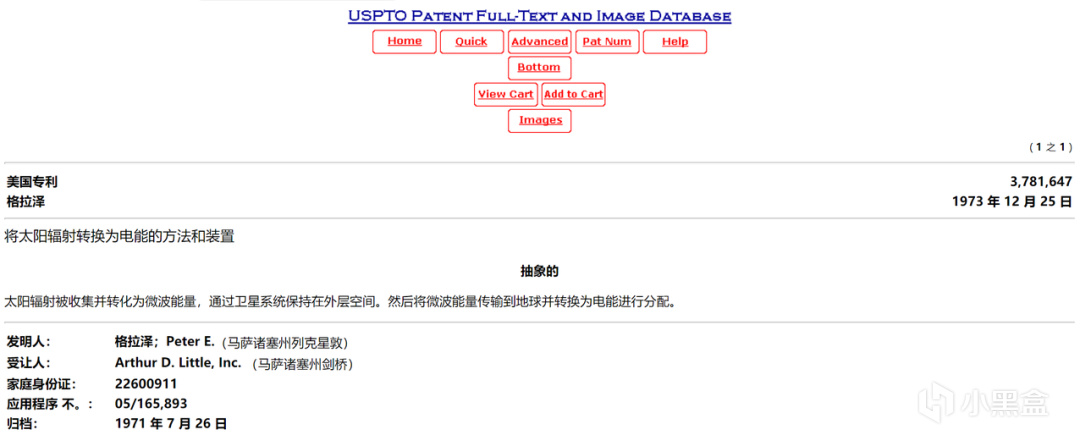

1968 年,美國科學家和航空工程師彼得・格拉澤(Peter Glaser),希望藉助 “天對地” 的供電來解決能源問題,由此提出了空間太陽能電站的概念,並申請到相關專利。但由於技術壁壘高、所需系統規模過大,至今尚無國家建造出完整 “電站”。

圖 | 彼得・格拉澤(Peter Glaser)申請的相關專利(來源:維基百科)

而重慶璧山本次開建的“電站” 實驗基地項目,總投資約 26 億元,目前基地已獲得首期投資約 1 億元,投資額度之多足見決心之大。

基地內包括 33 畝核心實驗建設區,將建成實驗科普綜合樓和試驗平臺等。核心試驗區約為 106 畝,包括升空試驗場地、氣球平臺調試大廳等設施,將重點進行空間太陽能發電站、無線微波傳能以及空間信息網等技術的前期演示模擬與驗證。

另外還有 167 畝外圍隔離區面積,屆時這裡將是科普教育中心,同時也將種植太空育種植物,以及推進太空科普旅遊。

圖 | 璧山空間太陽能電站實驗基地效果圖(來源:資料圖)

建成後,璧山 “電站” 會成為中國第一個集試驗、技術集成攻關、科學數據野外觀測及新產業培育為一體的大型綜合實驗基地,將“改變傳統能源傳輸方式、破解能源供給難題”等產生重大意義。

(來源:資料圖)

據悉,“電站” 隸屬於重慶無線能量傳輸及環境影響科學工程項目,於 2018 年正式啟動,當時重慶市璧山區人民政府、重慶大學、中國空間技術研究院西安分院、西安電子科技大學聯合簽署了相關合作協議,並由中國工程院院士、重慶大學通信與測控中心教授楊士中擔任項目技術負責人。

圖 | 楊士中(來源:資料圖)

談及未來計劃楊士中告訴媒體,前期會在 “電站” 進行演示模擬與驗證,從而給相關技術研究提供參考。

其中,2025 年左右預計實現中小規模平流層太陽能電站、以及併網發電,2025 年之後計劃將進行大規模空間太陽能電站的系統應用工作。

他還表示:“空間太陽能電站的電能,主要通過無線方式進行傳輸,通過微波,對偏遠地區、受災地區等可進行定向供電或移動供電。”

圖 | 項目鳥瞰效果圖(來源:資料圖)

之所以選址重慶璧山,是因為從自然條件來看,這裡日照多、雲霧陰雨少、無霜期長、氣候溼潤,基地周圍三面環山,能讓有關實驗順利實施;

從行政條件來看,該基地在成渝地區雙城經濟圈中起著重要作用,璧山區政府也把 “科技璧山 創新璧山” 作為該區的口號之一,此外該區位於重慶主城區西邊,因此這座位於渝西的基地,也必將和成都發生產業聯動。

圖 | 璧山區政府官網部分介紹(來源:璧山區政府官網)

中國空間太陽能電站從 “跟跑” 到 “並跑”

楊士中曾表示,相比石油、天然氣等能源,太陽能是取之不盡、用之不竭的能源,具備高效、清潔、持久等特點。但由於大氣層衰減,此前國內的地面太陽能電站可產生的電力有限。

而設想中的空間太陽能電站,距離地面高度將達到 3.6 萬公里,這能完美避開大氣層衰減影響,晴天雨天、白天夜晚都能全天候發電,還能大規模收集、轉化太陽能,“並以無線方式將電能穩定傳輸到地面電網”。

全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩此前告訴媒體:“(這時)太陽光線不會被大氣削弱,也不受季節、晝夜變化影響,99% 的時間內可穩定接收太陽輻射,且其強度是地面的 6 倍以上。”

圖 | 龐之浩(來源:資料圖)

在新能源電動汽車急速發展的當下,空間太陽能電站對於普通車主也有好處,龐之浩表示:“(這意味著)電動汽車或能隨時隨地充電,不再有‘斷糧’之憂。” 未來的電動汽車,或許再也不會因為電池沒電而 “趴窩” 在路上。

要想達到上述設想,至少要克服五大難題:其一,只有研發出大運力運載火箭,太空才能收到空間電站建設所需要的材料;其二,只有實現相關太空製造技術,才能在太空中組裝空間電站;其三,要實現空間能量到地面的高效傳輸;其四,空間技術要達到相應水平;其五,要兼顧空間電站帶來的環境影響。

動圖 | 璧山“電站”效果圖(來源:資料圖)

而一旦建成,它會給傳統能源傳輸方式、破解能源供給難題帶來重大改變,延伸出的相關技術如空間太陽能應用、無線通信等,還可實現軍民兩用。

中國科學院院士葛昌純曾撰文表示:“空間太陽能電站與可控核聚變電站被認為是兩種最有可能的終極能源解決途徑。可控核聚變目前仍處於基礎科學研究有待突破的階段,而空間太陽能電站不存在基礎科學問題,雖然工程規模巨大,但相關技術經過持續研發是能夠在一定時間內取得重要突破的。”

圖 | 葛昌純(來源:資料圖)

龐之浩也曾表示:“空間太陽能電站發展的核心應用目標,是為地面提供大規模商業化的電力供給。由於覆蓋面積廣、電力傳輸靈活,該技術能對偏遠地區、受災地區以及重要設施等進行定向或移動供電,為改善電力能源結構及供電方式提供創新方案,社會效益極高。”

近年來,新一輪航天裝備製造產業革命正在進行中,相關製造產業鏈、供應鏈、價值鏈和創新鏈也呈現出多佈局局面,多地區協同也能更好打通經濟資源和人力資源,從而讓中國航天在全球航天競爭中更好地發揮作用。另據悉,重慶和成都兩地也正在合作建設世界萬億級裝備製造產業集群。

據中國航天科技集團五院此前公開介紹,2008 年起,空間太陽能電站研發工作開始被納入國家先期研究規劃。十幾年來,在空間太陽能電站方案的設計上,相關部門陸續提出了平臺非聚光型、二次對稱聚光型、多旋轉關節、和球型能量收集陣列等。與此同時,一些關鍵技術比如無線能量傳輸等也有所進展。

動圖 | 璧山“電站”效果圖(來源:資料圖)

可以說,在空間太陽能電站的研究上,中國已實現從 “跟跑” 到 “並跑”,是推動領域內發展的重要國際力量之一,在相關計劃的制定上,多位專家院士頗有遠見且多次建言獻策。

2011 年,中國空間技術的開創者之一、中科院院士王希季等多位院士,提出 “發展空間太陽能電站從根本上解決能源和氣候變化危機的建議”。

2013 年,工程院院士楊士中和工程院院士段寶巖,提出了 “關於儘早啟動太空發電站關鍵技術研究的建議”。

2014 年 5 月,王希季等專家再次積極獻計獻策,在 “空間太陽能電站發展的機遇與挑戰” 的第 499 次香山科學會議上,參會專家深入討論後認為,建設空間太陽能電站具有重大戰略意義,應提升至國家層面進行組織論證。彼時,中國能源學會也提出了 “關於發展商用空間太陽能電站解決我國未來能源環境問題的建議”。

2014 年,相關專家提出瞭如下發展路線建議:中期計劃於 2030 年左右建設兆瓦級 “電”,力爭讓應急供電成為現實;遠期計劃於 2050 年之前具備建設百萬千瓦級商業化 “電站” 的能力,以滿足能源安全的戰略需求。

在科研力量上,中國幾十家科研院所和企業,正在攻關超大型空間結構在軌裝配、空間超高壓發電輸電和高效無線能量傳輸等重要技術。

除本次璧山 “電站”之外,2019 年西安電子科技大學也已啟動相關空間太陽能電站系統項目,項目名為 “逐日工程”。

圖 | 2019 年 “逐日工程” 啟動(來源:資料圖)

對比國外,最近幾年美國空軍研究實驗室和諾斯羅普・格魯曼公司等機構也在加快研發,關鍵技術的空間驗證計劃於 2025 年之前開展;日本也提出了相關發展路線圖,設想在 2050 年之前建設商業 “電站”;英國則於 2020 年公開委託兩家公司進行評估,從而對 “電站” 研發策略進行商定。

本次 “電站”實驗基地正式開建的消息一出,網上出現了 “領先美俄!中國計劃將千噸發電站送上太空,可供人類 10 萬年用電?” 的說法,對此一位業內專家表示,現在還處於討論階段,也尚未最終建好,只能說這是領域內的重要設施,不能說中國在相關技術上一定優於其他國家。

圖 | 宇宙星球(來源:Pixabay)

該專家告訴 DeepTech,在建設 “電站” 上可借鑑國外經驗,其中日本在無線能量傳輸上,由於研究時間較長,當前在技術深度上優於中國。而國內相關機構,也正在和日本對應部門進行交流,但尚未建立合作。

並且重慶 “電站” 可能並非一旦建成、就能使用太空能源,但起碼會給無線能量傳輸領域的相關科研帶來一定幫助。

至於是否能讓太空中的宇航員用到這種電,理論上可給航天器供電,並有望讓航天器告別巨大的太陽能電池翼,從而降低自身輜重。但也得考慮是否存在相關場景需求,以及是否會帶來其他問題。

這位專家也提到,“電站”對無人月球探測也具備一定意義,即能作為未來月球探測月夜供電的一種方式。月球夜晚長達 14 天,假如人類登上月球,夜間供電就會十分必要。屆時,如果儲存電能跟不上,“電站”的無線供電模式則能起到重要作用。