當我們通過遊戲去體驗一個精彩紛呈的故事時,我們究竟為什麼會被深深地吸引呢?遊戲中的故事屬性一直是人們津津樂道的話題:有些人批評著冗長的故事使遊戲割捨了玩法特色,有些人則正是因為故事才選擇遊玩一款遊戲。

但是,如果我告訴你那些讓無數玩家沉浸其中的敘事類遊戲可能並不是以故事為中心去進行設計的呢?作為玩家,我們有時只能看到“優秀故事”的表象,卻無法洞悉驅動故事代入感的元兇——“體驗”。

有這麼一款遊戲,它被笑談為“行走模擬器”,卻通過一個個走向死亡的故事讓無數玩家難以忘懷,獲得了2017年TGA的“最佳敘事”獎。然而,它的開發者卻直言“不要試圖給玩家講述一個故事”、把故事在開發順序中排到最末項、甚至在開發的最後一週重寫了幾乎一半的劇本。

這款遊戲就是《艾迪芬奇的記憶》。

在本篇文章中,我將結合開發者 Ian Dallas 在GDC的演講 “Weaving 13 Prototypes into 1 Game: Lessons from Edith Finch” 和自己的遊戲體驗,來試圖拆解藏在“敘事”背後的寶藏——體驗設計。

三位大佬

何為體驗設計

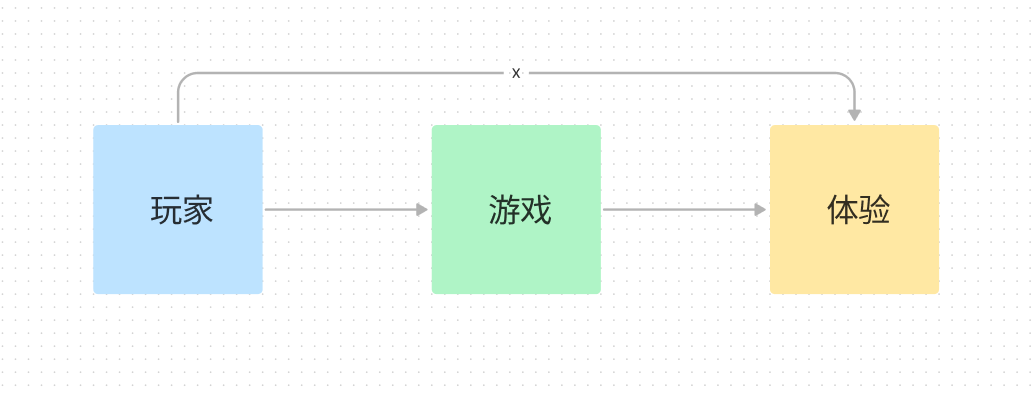

體驗設計(Experience Design),顧名思義,就是從整個遊戲的體驗為起點進行遊戲設計。在 Jesse Schell 的《遊戲設計藝術》中曾經強調過“遊戲”和“體驗”的關係:首先,遊戲不等同於體驗,因為玩家和遊戲是真實存在的,而體驗是想象中的。但是,我們無法直接創造體驗,所以可以通過遊戲這種交互媒介讓玩家獲得特定的體驗。可以說,遊戲充當了人與體驗之間的一條便捷通道。

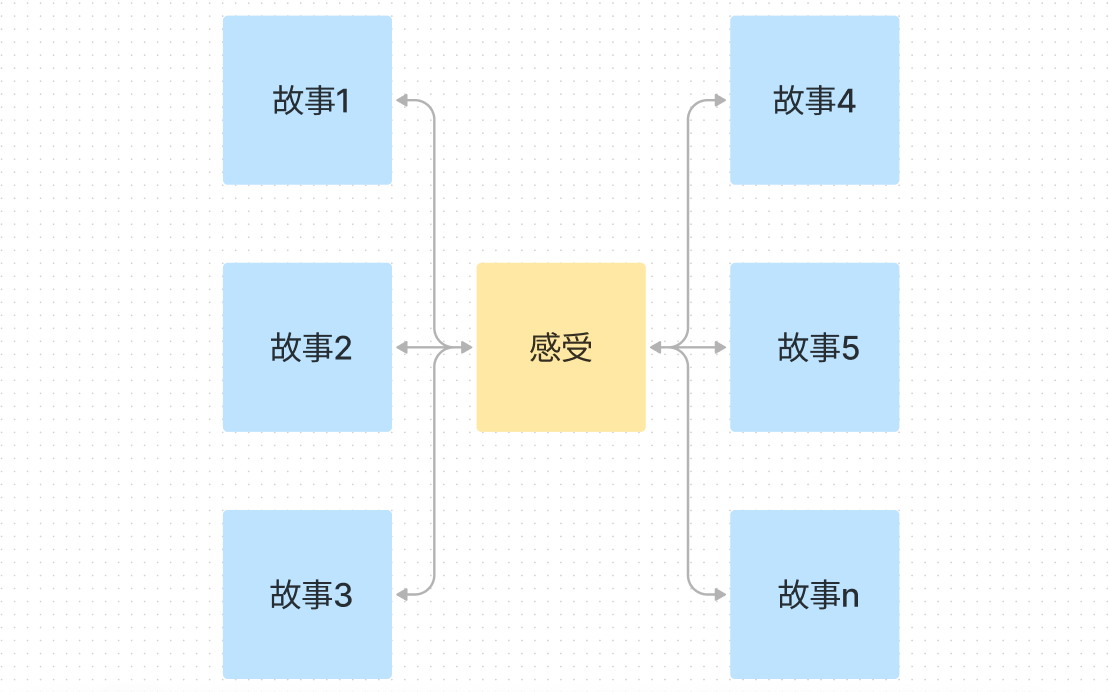

“體驗(experience)”是一個偏專業性的術語,以更通俗的語境來說,“感受(feeling)”這個詞或許更有親切感。我們心中產生的感受有什麼特質呢?不難發現,喜怒哀樂可以通過不同的事件觸發:你今天考試考砸了可能會很害怕父母的責備,而明天忘寫作業可能會害怕老師的責備。稍加思考,不難發現從這兩件事中產生的“害怕”的感受在大體上是相同的,同一種感受被兩件不同的事件觸發了,有點意思。

這就是感受所具有的特點——它極具適應性。一個感受可以被成千上萬個不同的故事所觸發,而感受又反過來讓那些故事變得有魅力起來。當設計師想把一個扣人心扉的故事拓展成遊戲時,遊戲本身很可能被故事束縛住,並喪失了好玩有趣的特點。因為故事是固定的,遊戲中一切其餘的元素都得讓步,所以很可能到最後遊戲本身會變得無趣,故事的魅力也會因為玩家的沉浸感不足而無法觸動人心。

與此相反,從感受出發設計遊戲會規避掉這種對遊戲的束縛感。如果我們能夠先通過遊戲玩法讓玩家切實獲得一種感受(再去匹配一個呼應這種感受的故事),那麼也就不再需要固守著一個“完美”的故事不放,並如同壯士斷腕般捨棄遊戲中的其餘屬性了。

雖然體驗設計看起來是一個夢幻的解決方案,但凡事皆有兩面性。

身為遊戲設計師,如何讓玩家接受你提供的體驗呢?我們不妨設想一下,假設遊戲中你獲得了一把槍,你的第一反應肯定是“我要用這把槍開始突突突了”,但是玩著玩著卻發現原來這把槍只是用來講述一個故事的。在這時,玩家所下意識期望的體驗(射擊橋段)就和遊戲實際提供的體驗(講故事)產生了分歧;換一種說法,設計者想要傳達的體驗與玩家的慣性思維產生了分歧,體驗也因此變得不流暢。

那麼,如何製作一個流暢的體驗設計呢?《艾迪芬奇》的開發者 Ian Dallas 如是說道:“首先,不要給玩家一把槍;其次,不要試圖給他們講述一個故事,相對地,給他們一個可以探索的世界和一個幫助他們探索的工具。”在《艾迪芬奇》中,我們用鞦韆探索Calvin的世界,用風箏探索Gus的世界,用照相機探索Sam的世界,正是這些工具讓我們充滿了探索欲,並創造了獨特的遊戲體驗。

尋找並探索感受

在GDC的演講中,《艾迪芬奇》的體驗設計過程被詳細展示了出來。Ian Dallas 首先定義了三種他想要通過遊戲傳遞的感受:sublime(崇高感)、intimate(親切感)和murky(陰沉感)。為了充分理解這些感受,他將自己沉浸在這三種感受中——閱讀書籍、傾聽音樂、觀賞電影、甚至將電腦壁紙換成了和sublime有關的圖片。要知道,銘記一個故事很簡單,但銘記一種感受並不容易。

將三種感受刻上心頭後,Ian Dallas 從感受引出了目標。第一個目標是“場景中必須擁有敘事元素”,第二個目標是“故事環環相扣”,第三個目標是“故事的講述者必須古怪”。同時,他發現“sublime(崇高感)”這種感受並不容易直觀體現,於是選擇使用“overwhelmed(不知所措感)”。

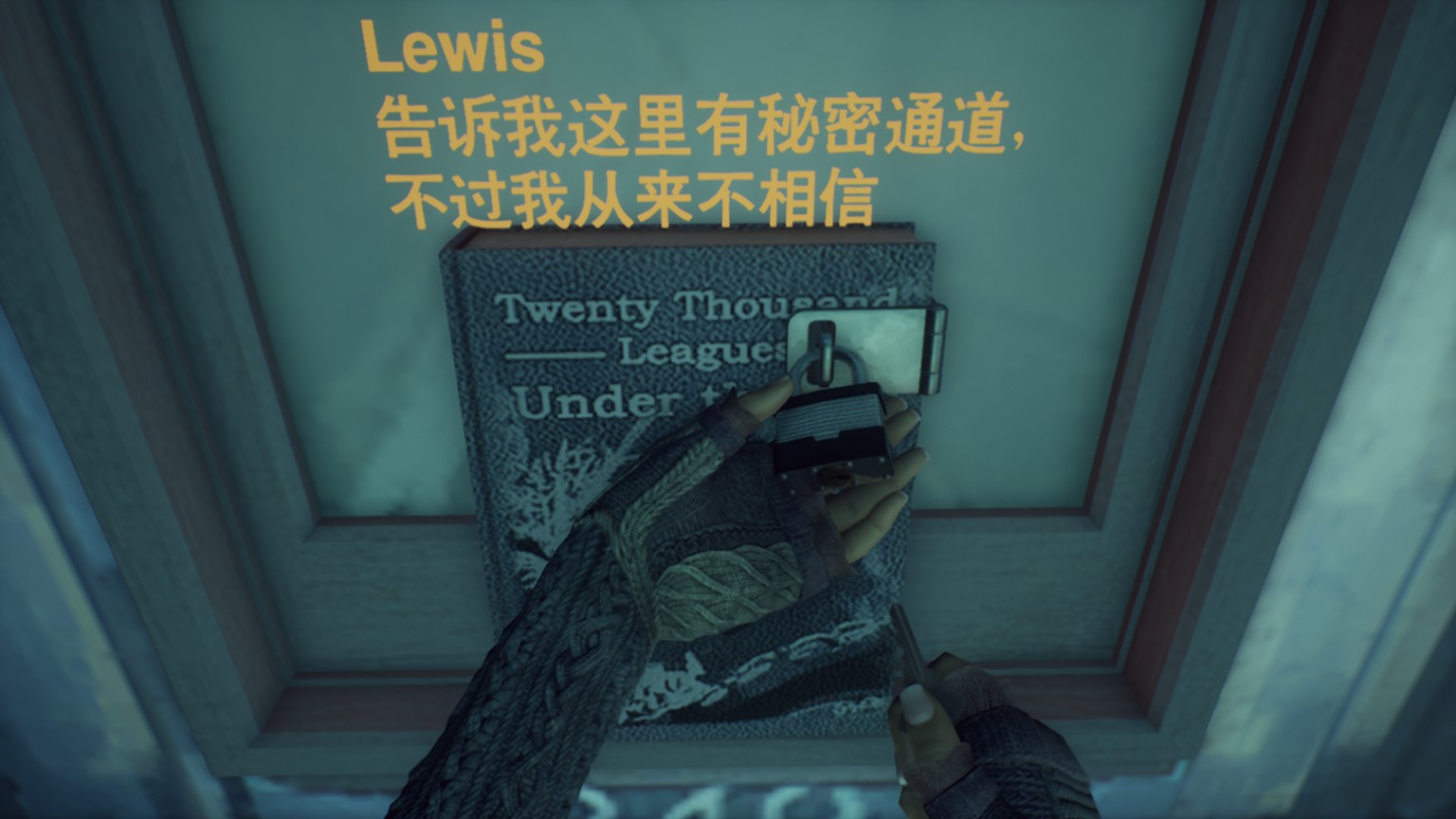

在初步構想出遊戲可能的方向後,Ian Dallas 開始製作一些遊戲原型去探索上述三種感受。遊戲原型的核心是通過玩法復現感受,比如在Lewis的故事中,玩家必須用一隻手操控現實世界的Lewis去切掉流水線上的魚頭,與此同時用另一隻手控制幻想世界的Lewis探索幻想世界。這個故事的遊戲原型強調了“一心二用”,也就是說 Ian Dallas 在原型迭代的環節必須體現出“overwhelmed”的不知所措感,同時不能讓玩家忙著切魚頭沒時間探索幻想世界,或是沉浸於探索幻想世界忘記切魚頭。

一心二用

在用遊戲原型探索感受的過程中,Ian Dallas 更加確定了由這些感受可能產生的故事的感覺:或許這是關於那些沉浸於幻想中的人們的經歷?或許這些人的故事結尾都是通向死亡?但是,對於玩家來說,用死亡當作結局通常是Bad End的信號,應該怎樣讓死亡成為Good End呢?

“死亡看起來是一種失敗,直到我們選擇去擁抱接受它。正因如此,‘愉快地走向你的末日’ 成為了遊戲中標誌性的時刻。”

在《艾迪芬奇》中,我們見證了十幾次死亡,但幾乎沒有人質疑這些Bad Ends,而是齊聲稱讚這些死亡營造的“驚豔感”。Calvin一直有一個飛翔到天穹之上的夢想,於是有一天他選擇坐上懸崖旁的鞦韆上,擺動著雙腿,將鞦韆越蕩越高。狂風似乎回應了他的請求,他(玩家)的內心開始興奮起來。這是一種即將自由的感覺。鞦韆開始360度旋轉,Calvin也在此刻選擇去實現他的夢想——他乘著風,飛上了天空,完成了他的心願。

不論是我剛剛描述的Calvin的死亡,還是其餘數個故事的死亡瞬間,都具有一種夢幻且驚奇的感覺。在這些故事中,死亡不再代表著負面情感,而是一種生命凋謝前最後的綻放感,在這之後,一切戛然而止。我個人非常喜愛《艾迪芬奇》描繪死亡的方式,因為悲劇實際上在遊戲中是比較少見的:大多數遊戲賦予玩家選擇的權力,而哪個玩家會資源選擇並接受一個悲劇的結局呢?《艾迪芬奇》做到了,它沒有讓玩家產生挫敗感,反而讓他們心服口服的稱讚這一個個“悲劇”結局。

視覺、聽覺、動作

聊完了“假大空”的體驗設計的本質和開發者 Ian Dallas 的心路歷程,讓我們回到《艾迪芬奇》本體,以一個玩家的視角來看看它如何去增強體驗時的沉浸感。

毫無疑問,在主角Edith的聲音響起的那一刻,我就逐漸成為了一個傾聽者。在《艾迪芬奇》中,大量的人物自白通過聲音的方式展現了出來,而聲音產生的沉浸感是比單純的文字要更加優秀的。在日常生活中也是如此,相對於閱讀,人們更習慣通過傾聽的方式接收信息;兒童時期你為什麼希望媽媽能講故事給你聽,而不是自己去閱讀,也是同一個道理。

好的,聲音看起來承擔了文字的工作,所以在《艾迪芬奇》中文字有了另外的特別的任務——引導標識。

首先,扔掉無用的對話框;其次,讓文字隨著聲音逐一浮現在畫面中,並固定在特定的物體旁。這種固定的方式正是一種暗示:當我剛剛走出森林時,文字浮現在了眼前的房子上;於是,我繼續來到房子面前,下一段文字浮現在了房子左側;為了看清文字,我自然而然來到了房子左邊,並發現了下一段文字在一扇側門上。通過一連串的文字,我如同上鉤的魚一般,不知不覺中通過側門進入了房間。

文字即是誘餌

同樣的,文字消失的方向也充當著對行走路線的暗示。在Gus的故事中,我們看到了對文字的另一種創意用法——重新定義的閱讀。在這個故事中,Gus因為不滿父親找了後媽並正在舉辦婚禮這件事,獨自一人來到海岸邊放風箏。玩家操控著風箏飛來飛去,發現在天空的一端出現了一行文字。於是,下意識地,玩家的風箏移動到了文字上,文字變成了淺白色,旁白的聲音隨之響起。原來如此,閱讀的行為在這個故事中被豐富化了:我們不再是乾巴巴用眼睛閱讀文字,而是嘗試通過操控風箏讓所有文字變色,並觸發旁白。閱讀的行為變成了玩法,而旁白變成了獎勵。

文字逐漸成為風箏的拖尾

作為鍵鼠黨,我發現《艾迪芬奇》對動作的交互輸入也特別講究。通常情況下,我和遊戲中物體互動的方式是“鼠標點擊”,但是《艾迪芬奇》對鼠標的要求更高。場景中可交互的物體會通過小白點提示,在你靠近這些物體時,小白點會逐漸變成一個小手勢。比如,你來到了一扇門前,手勢會是一個拉門的動作。在這時,你首先點擊了鼠標,發現門並沒有開,但微微移動鼠標的動作使門也產生了小幅度的轉動。再看看手勢,你恍然大悟,嘗試通過推拉鼠標開門,而結果也正如你期待的那樣。可以說,在《艾迪芬奇》中,鼠標被賦予了更真實的交互動作:玩家不時需要推拉鼠標或者抓著鼠標繞圈來模擬開門、轉動等效果。

白邊小手勢

讓敘事呼吸起來

《艾迪芬奇》已經通過聲音、文字和動作催眠了玩家,讓玩家沉浸於這個世界之中;這一個個故事是如此美好和驚豔,但卻不能讓其回味無窮。不能讓玩家開小差,在經歷一段故事的過程中仍沉浸於上一段故事的結尾中。於是,《艾迪芬奇》又設計了兩處暗示,分別是體驗的起點和休止符。

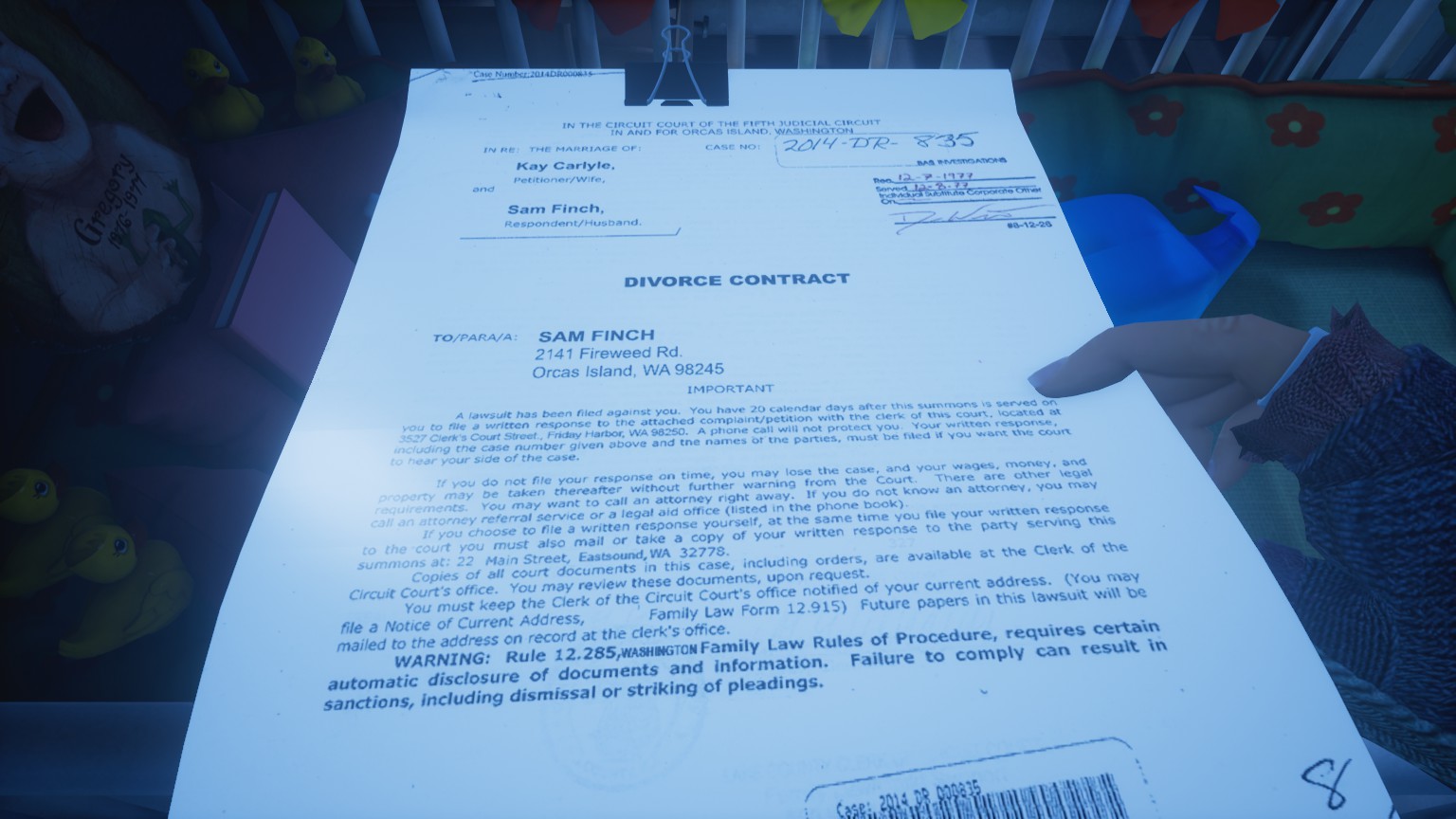

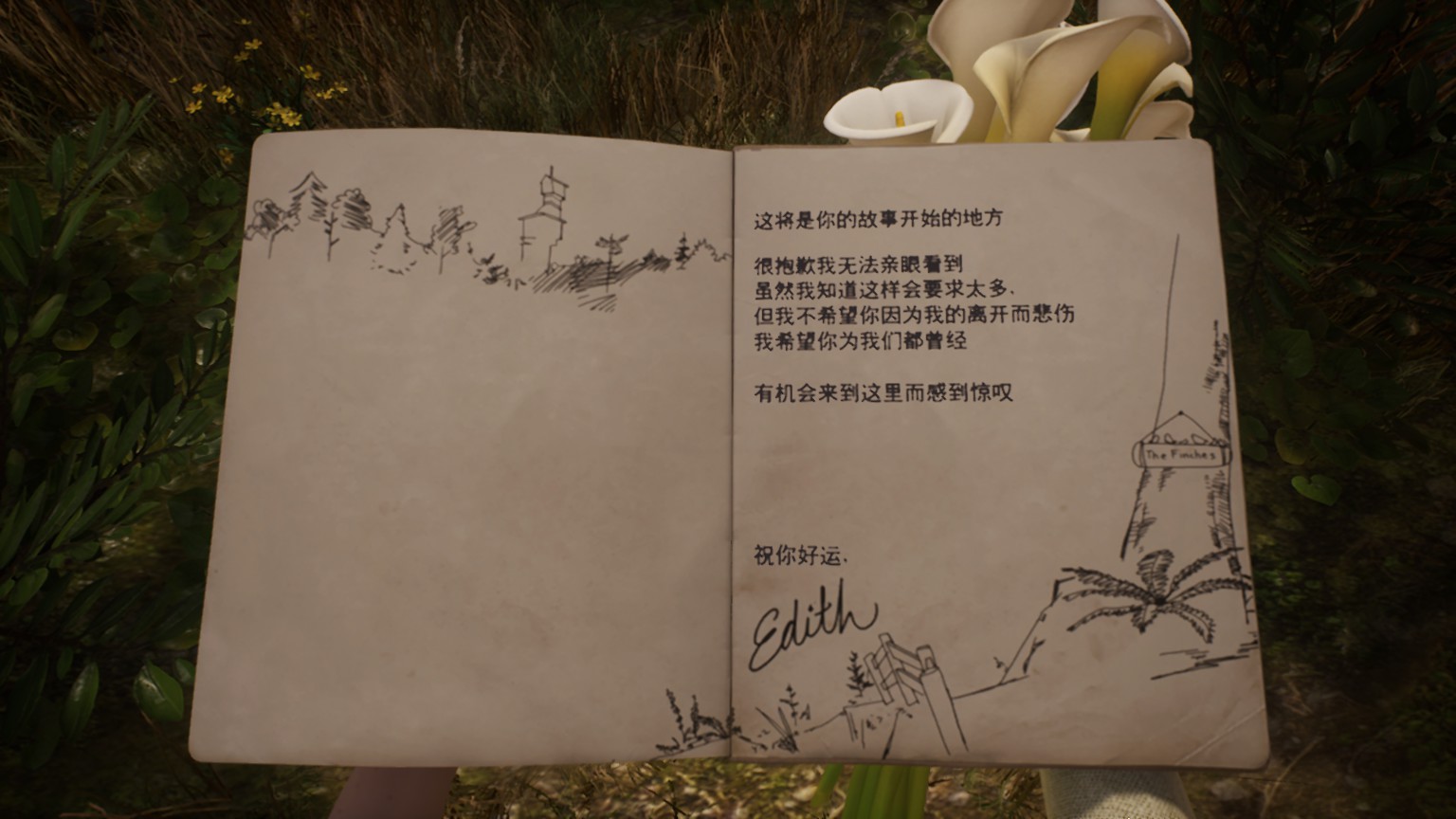

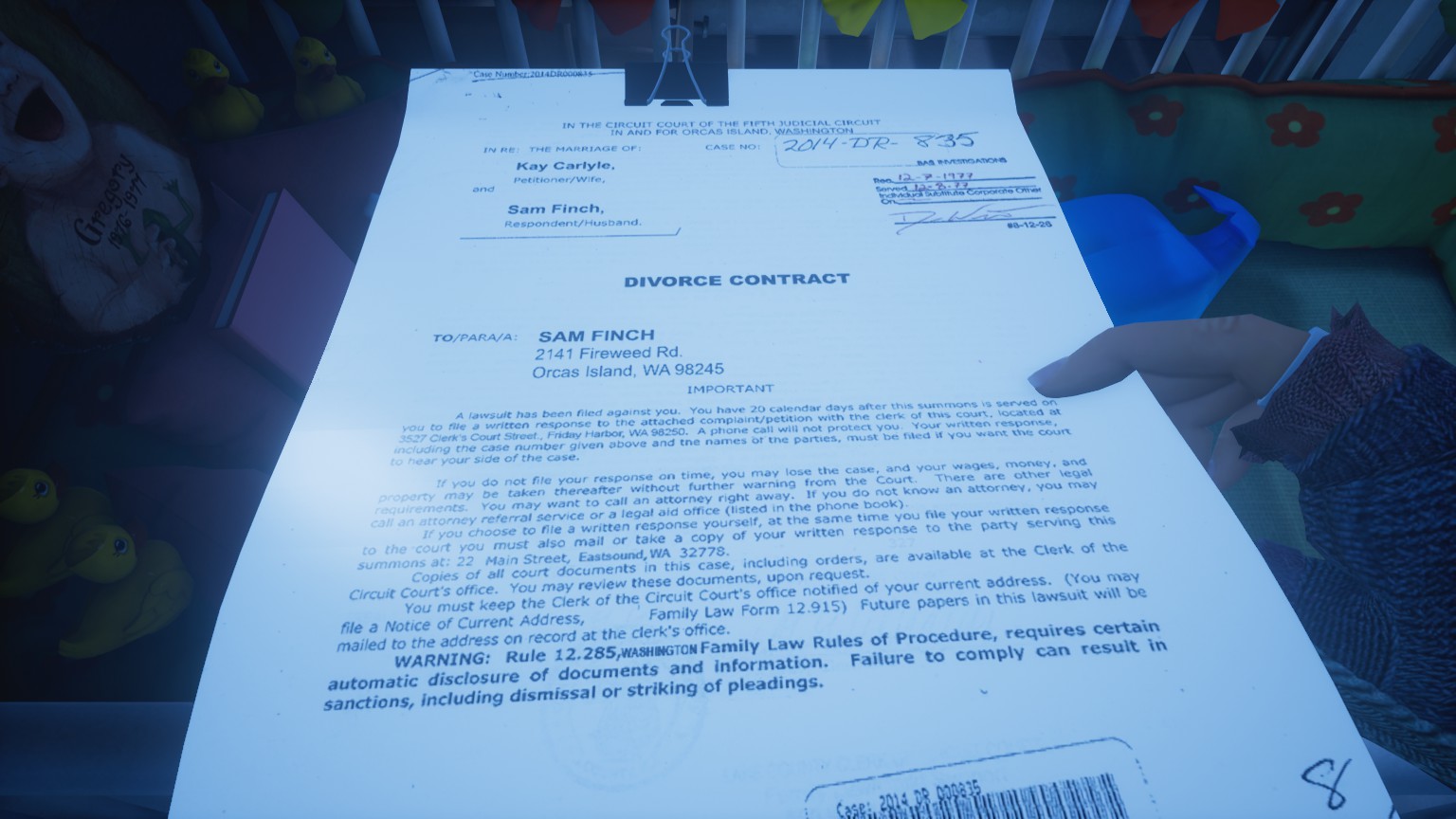

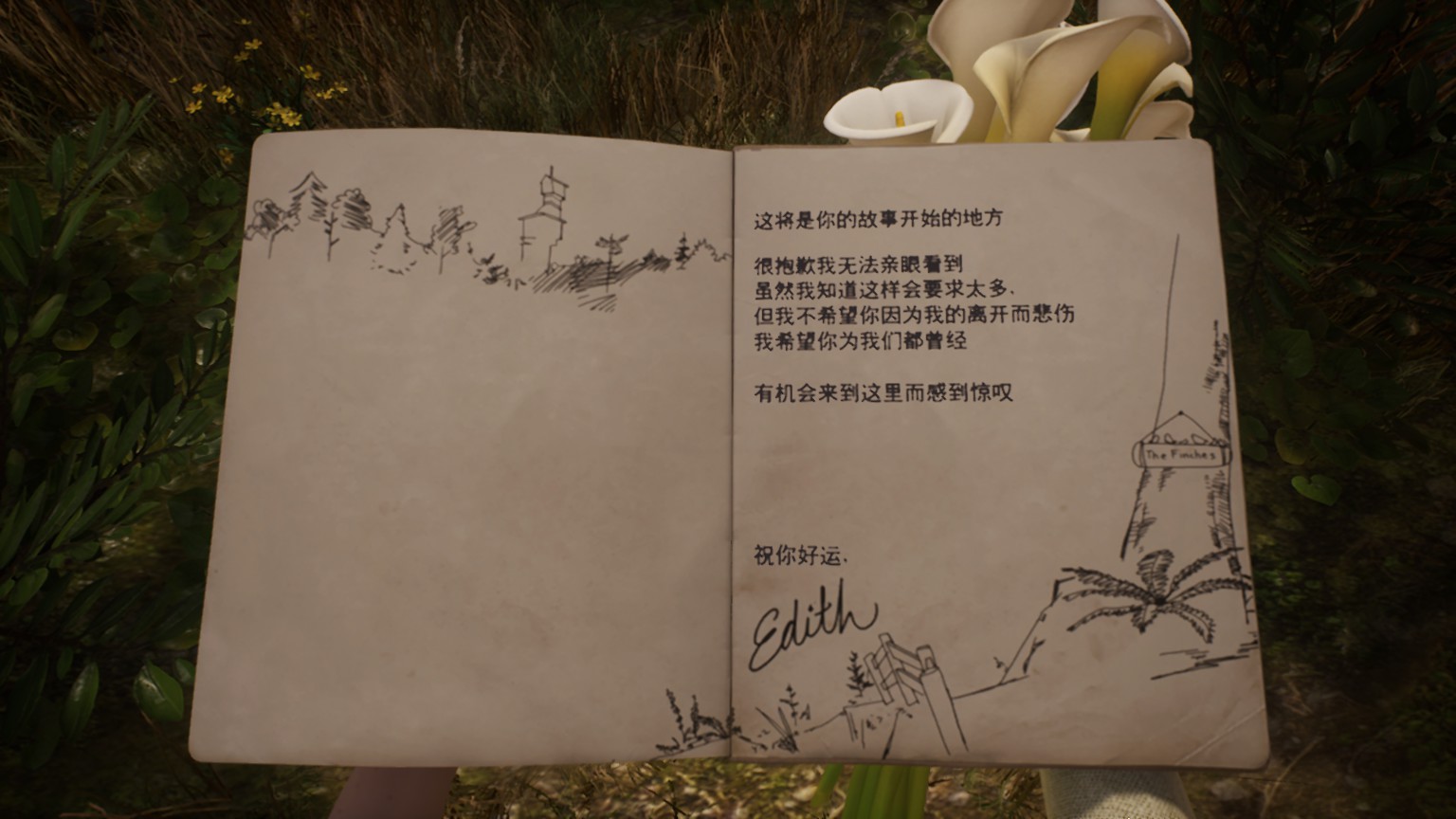

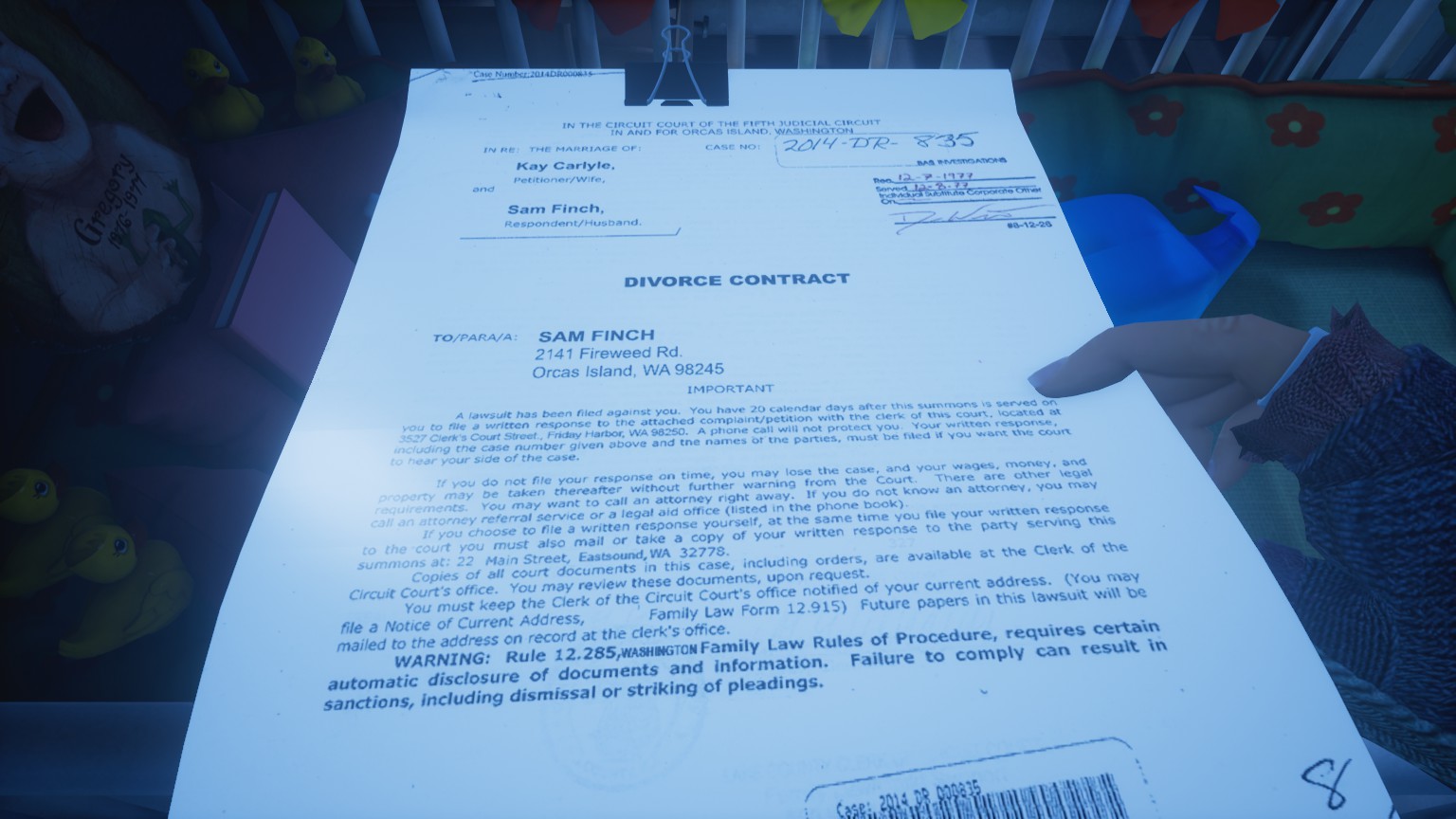

體驗的起點很容易找到:每一個故事都是從文字的載體來引入的。在遊戲開頭Edith的筆記本被打開時,這種催眠就開始生效了。玩家通過筆記本進入了Edith的回憶中,並將自己視作Edith本人,一度忘記了自己是從筆記本進入這個故事的。接下來,Finch家族的每一個成員的故事入口也採用了相同的手法——日記本、紙張、信封、報告書等等,文字的載體成為了故事開始的暗示,玩家極其自然地被催眠領進了故事之中。

1 / 4

不同的文字載體

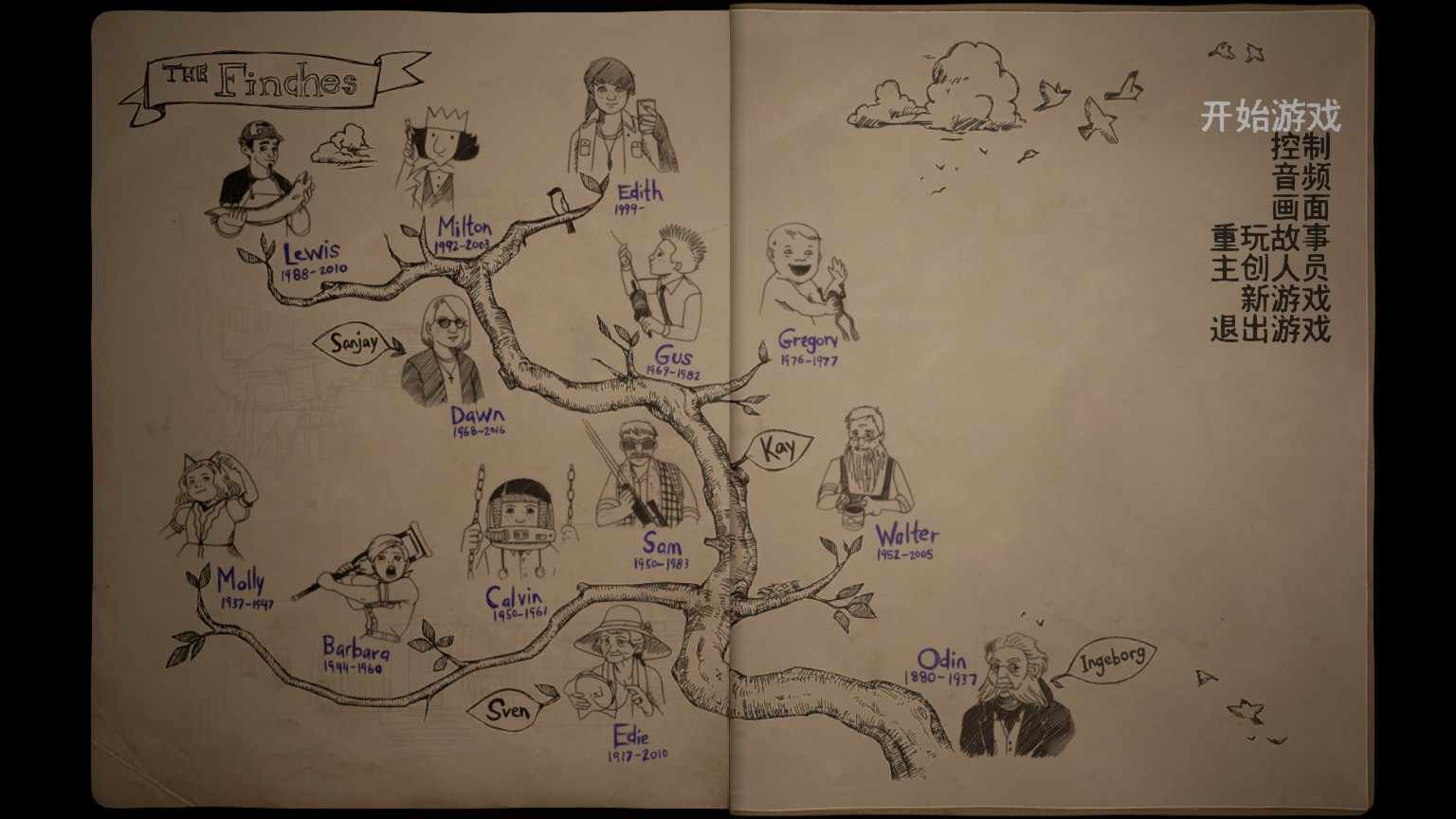

如何阻止故事結束時的浮想聯翩呢?Edith的筆記本再度發揮了作用:每當你體驗完一個家族成員的死亡並回到現實時,Edith都會對這個故事發表簡要的感想,並將這個家族成員記錄到筆記本中的家族樹中。這個記錄和總結的動作在敘事層面並非是必要的,但卻能起到體驗的休止符的作用,讓玩家的潛意識發現“哦,Edith又拿出筆記本記錄了,這個故事結束了”,以此委婉打斷玩家對前一個故事的回味。

打住,是時候進入下一個故事了

除了對每個故事開始和結束的暗示,《艾迪芬奇》也插入了間章將13個故事分成不同組進行講述。相比將13個故事一連串地拋給玩家,間章的出現在敘事上創造了一種呼吸感。

Finch家族的房子可以拆分為房子本體和本體上的“違章建築”兩部分,而13個故事也被拆分為兩組並放到房子的兩部分中。玩家首先會探索房子本體,瞭解到Molly、Barbara、Calivin等爺爺奶奶輩的故事。隨後,從地下室走出房子,玩家會繞路到海岸、到墓地、最後來到違章建築的部分,繼續體驗Gus、Lewis、Melton等叔叔輩和同輩的故事。

有請下一位死者

這兩組故事中間的走路模擬器環節,正是遊戲中給玩家呼吸的地方。就如同“飯吃膩了,就來點面”一樣,通過在海岸邊的散步過程,Finch家族整體的背景故事被一點點揭露出來,而墓地則暗示了下一組故事中的主人公都是誰,他們可能因為什麼原因而死亡,給玩家打了一針預防針。

媒介的交互融合

同許多玩家一樣,《艾迪芬奇》中最驚豔我的兩個故事是Barbara的恐怖漫畫和Lewis的幻想世界。後者在“一心二用”的體驗上下足了功夫,也已經被很多研究者分析地十分透徹了。所以,我打算在本篇文章的最後聊一聊Barbara的故事展現形式,闡述一下為何不同藝術媒介的融合讓我如此眼前一亮。

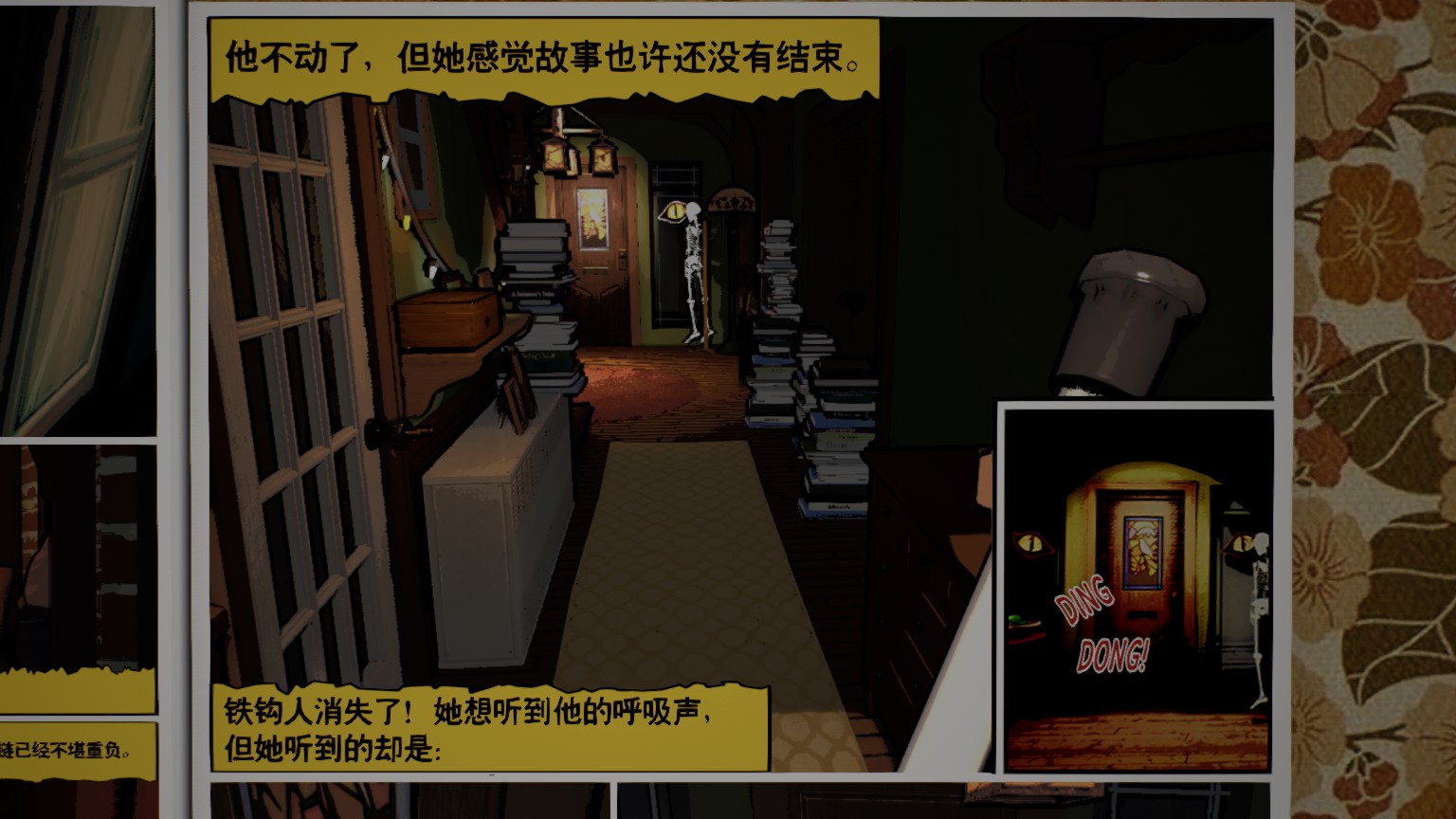

當你來到Barbara的房間時,你發現書桌上有一本恐怖類型的漫畫書,它記載了Barbara死亡當晚發生的故事。你坐在床邊,翻開這本漫畫,開始了閱讀。視角駐留在漫畫第一頁的左上角,前幾個單元格描繪了一個南瓜頭的怪物坐在火爐旁,如同說書人般向讀者開始講述故事。此時,你的耳邊也開始聽到南瓜頭的詭異的敘述的聲音,你的視角也開始了一格一格地閱讀。

漫畫的第一頁是純粹的閱讀,描述了童星Barbara長大後因為無法發出驚豔的尖叫聲而逐漸落伍的背景。在一個晚上,她的男朋友仍在訓練著她的演技,卻突然聽到了地下室的異常響聲,於是獨自進入地下室一探究竟。20分鐘後,地下室鴉雀無聲,男朋友也沒有回來。

翻到第二頁,Barbara決定自己進入地下室看看情況如何。在這時,單元格不再是圖片,而是風格化渲染的畫面,你開始意識到——“我好像可以操控Barbara在單元格內移動了”!於是,Barbara在你的指示下一步步下樓進入地下室,來到深處,並發現了這一切都是男朋友想要嚇她的惡作劇。男朋友解釋道,他只是想幫助Barbara提升演技,但卻被無情轟出了家門。

這段劇情中,可以交互的單元格和單純為圖片的單元格交替出現,漫畫這種媒介看起來具備了新的生命。

jump scare

第三頁是恐懼的真正到來。Barbara聽到了樓上的弟弟Walter尖叫的聲音,雖然以為又是一個惡作劇,但還是上樓來到Walter的房間。玩家調查後發現房間中的Walter不見了,但背後卻突然傳來詭異的聲音——是今晚電視中報道的殺人犯“鐵鉤人”。經過玩家的一系列操作,Barbara得以繞到“鐵鉤人”的身後,並將他擊落到一樓。看著“鐵鉤人”一動不動,Barbara下樓準備給他將他徹底制服,卻發現——他消失了。這時,Barbara突然感到有什麼人拍了拍她,回頭看:啊!家中佈滿了參加派對的人,原來這一切都是惡作劇呀!

Barbara開心地加入了派對,直到她意識到這些嘉賓都是想要分屍她的狂熱粉絲。終於,Barbara在生命最後發出了最為完美的尖叫。

“她要出名了”

相信體驗過這個故事的朋友都會驚歎於這種變體的漫畫形式竟然能營造如此恐怖的氛圍感。是的,我也覺得這種玩法太太太有創意了!在 Scott Mccloud 所著的《理解漫畫》一書中,提出了漫畫這種藝術媒介的獨特魅力:知覺的封閉性。

“人類會根據經驗將不完整的部分自動補充,包括鏡頭外的圖像、隱隱約約的輪廓、或中間動作、中間劇情等,這一概念被稱之為:知覺的封閉性。這構成了閱讀漫畫的主要方式,讀者本人正是運用’聯想’使畫面流動起來的參與者 。”

簡單來說,知覺的封閉性就是漫畫中兩個單元格中間的留白,讀者可以通過順序閱讀兩個完全不相干的畫面來自動填補畫面之間的故事,也就是腦補的能力。可以這麼講,漫畫本身就是一本精裝“蒙太奇”。

而腦補的能力不僅可以運用在單元格的留白上,也可以作用於單元格本身,即“單元格的形狀特質”。單元格不同於電影畫幅,它的長度和寬度、甚至是形狀都可以輕易改變,這也賦予了單元格“時間流動”的特性。在同一個單元格中可以描繪在不同時間中發生的同一件事,因為當我們的視線在空間中移動的同時,也在時間維度上移動了。相似的,單元格的長度也可以改變我們對於時間的認知,嘗試把畫格拉長,就會產生“這個畫格中發生的事情經歷的時間更長”的感覺。

那麼,如果將單元格的外框去掉呢?如果讓畫面佔據“出血位”的位置呢?我們對於時間的衡量標準居然能被這樸實無華的單元格所影響,十分神奇。(更不用提日本熱血漫中對單元格激進的分隔以實現的動作效果和瞬時性的感受)

中間的畫格明顯感覺時間更長一些

《艾迪芬奇》中Barbara的故事體驗將單元格的形狀特質拓寬到了內容層面。因為將電影化片段和遊戲式交互嵌入了漫畫的單元格中,我們現在擁有了更多感知時間的能力。你既可以拉伸漫畫的畫格並利用留白製造出斷續的時間體驗,同時也可以利用單元格中的電影化片段實現連續的時間體驗,還可以利用單元格中的遊戲交互來自由探索操控時間。很多在傳統漫畫媒介中被限制住的東西,比如代表著聲音的氣泡框,可以更自然地呈現出來;它們不必一開始就充斥在單元格中,而是可以隨著電影片段推進逐一浮現又消失。

總而言之,這種“三位一體”的藝術媒介雖稱不上完美,但確實可以給玩家帶來前所未有的奇異體驗。遊戲理論上可以和很多藝術媒介進行有機地融合,它就如同吞噬獵物的野獸般,可以將其它藝術形式的優點化為己有。通過吞噬電影這個媒介,遊戲掌握了影視化敘事的手法,但對於遊戲這種融合怪來說,這還遠遠沒達到極限……

1 / 2

突破媒介

以死亡開始,以新生結束

Ian Dallas 在分享《艾迪芬奇》開發經驗的最後講述了幾個有趣的事實。

直到遊戲開發末期,他才真正發現了這個遊戲的真正模樣應該是什麼。於是,他在最後一週重寫了幾乎一半的人物對話,將整個敘事又大改了一番(這也印證了他之前提到的“將故事放到最後設計”的觀點)。

同時,在設計最後的一個房間——Lewis的房間時,他在其中填充了很多卡通畫、風格化的東西和個人物件。此前的房間基本都是正常人的居住房間,並沒有物品的堆疊。但是,Lewis房間的設計嘗試讓他意識到——為什麼不把每個人的房間中都放上個人特色的物件呢。儘管這會使得房間變得奇怪雜亂,but who cares?於是,設計團隊在最後關頭將之前所有的房間重新返修了一遍,變成了現在看到的極具風格的佈置。

在設計結局時,Ian Dallas 曾一度陷入瓶頸。正好有一天,Dino Patti (開發《地獄邊境》和《inside》的老哥)和陳星漢前來拜訪,聊著聊著就開始討論起《艾迪芬奇》的結局了。兩位大佬隨口一說:

“既然你的遊戲已經讓玩家體驗了這麼多次死亡了,不如用新生結束這個遊戲好了。”

Ian Dallas 一聽,醍醐灌頂。於是,我們在經歷了Finch家族的故事後,變成了Edith肚子裡的孩子,體驗了分娩誕生的過程。經歷死亡,獲得新生,回味起來真是浪漫的結尾啊!

是真愛了

寫到這裡,發現透過《艾迪芬奇》聊了很多不同方面的東西,也讓我對這部作品產生了更深刻的敬畏感。感謝 Ian Dallas 在GDC上的演講將體驗設計的奧秘揭示出來,感謝 Jesse Schell 的《遊戲設計藝術》提供的堅實理論基礎,也感謝 Scott Mccloud 的《理解漫畫》對漫畫媒介透徹的分析。

希望遊戲這種媒介的可能性能一直被拓寬下去!