最近相信所有玩家,尤其是鏟屎官們都已被《Stray/迷失》刷了屏。遊戲發售當日Steam同時在線的玩家突破6萬,我亦是期待已久的其中之一。IGN 8,GAMESPOT 9,VGC 5,到今日,《迷失》已經超越《戰神》,以98%好評率登頂Steam好評榜。

如果說貓咪性格行為的生動復刻、小巧而精緻的立體場景、流暢的解謎與跑酷、貓與機器人在冒險中產生的感情,這些要素足以讓《迷失》得到8/10的高分,那麼加上蘊含在這溫馨過程之後的動人隱喻,我願意給它12/10分。

在“勇敢小貓,點亮世界”背後,《迷失》究竟講了一個怎樣的故事?我來分享自己個人的體驗。

注:本文涉及徹底劇透,而感受與思考是遊戲中重要的一環,建議有興趣的人先行通關後再往下讀。

“一隻孤身離群的流浪貓迷失了方向。它必須解開古老的謎團,才能逃離這座被長久遺忘的城市。在冒險途中,這隻貓結識了一臺編號為 B-12 的小型無人機。在這個新同伴的幫助下,一貓一機努力尋找出路。”

這是《Stray》官方的遊戲介紹。但遠不止如此。

在這個故事中,至少有四重“迷失”。

無需多言,主角貓意外墜入地下城,在同伴的焦急呼喚中,在幽暗的地底世界中尋找著回家的路,這是顯而易見的第一層迷失。

從貓咪自外界墜落,在貧民窟看到的第一幅牆上塗鴉開始,我相信製作組已經給出了本遊戲的核心:

《肖申克的救贖》中,安迪曾向獄友瑞德描述自己的希望:“Zihuatenejo,那是我想渡過餘生的、一個沒有記憶的地方。在海灘邊上開家小旅館,買艘舊船,把它翻新,載著我的客人出海。在那裡,我需要一個知道怎麼找東西的人。”

而結尾相隔多年,沒有放棄希望的二人終於在這片海灘上重逢。

現實中的芝華特內奧,已經成為一個象徵性的夢想之地,它確是如此風光:

在《迷失》中,沙灘、棕櫚樹、小船的畫像反覆出現與強調,街角、酒吧、機器人的家中,稍微一看便能發現許多。

機器居民們本能地崇拜著沙灘畫,這是他們潛意識中對自由的嚮往、對家園的思念,但如果問起來,他們大多對“外界”並不感興趣。

引申到安迪的名言:“監獄裡的高牆很有趣。剛入獄時,你痛恨周圍的高牆;慢慢地,你習慣了生活在其中;最終你會發現自己不得不依靠它而生存,這就是體制化。”

肖申克的監獄正是全景式監獄社會的隱喻。

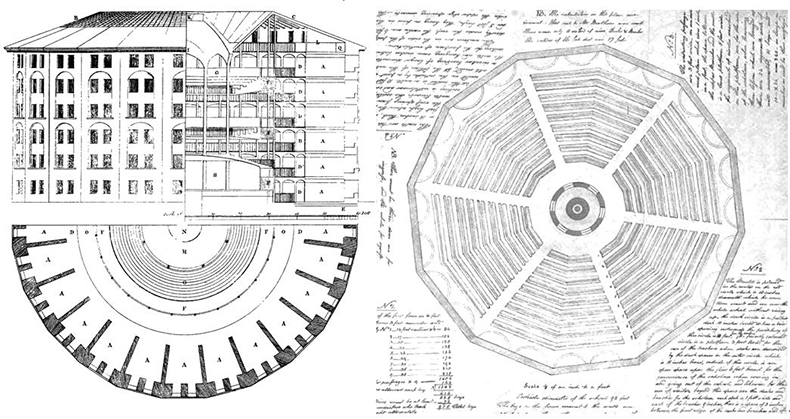

十八世紀,邊沁提出了“全景敞式監獄”的設計即著名的“邊沁圓”,作為一種極端功利性質的高效監獄管理系統;

二十世紀下半福柯則在《規訓與懲罰》中由刑罰入手,探討了現代人類靈魂與權力的關係,“全景敞視機制/panopticism”比喻了人類的一種生存狀況:權力的規訓在現代社會中無處不在,正如監獄觀看與被觀看的關係,囚犯被徹底控制與改造。層層傳遞的權力網絡建立了使人變得更為順從與有用的機制,並形成新的客體對象——訓練有素的肉體。

“一個建築物不再僅僅是為了被人觀賞或是為了觀看外面的空間,而是為了便於對內進行清晰而細緻的控制——使建築物裡的人一舉一動都彰明較著。用更一般的語言說,一個建築物應該能改造人:對居住者發生作用,有助於控制他們的行為,便於對他們恰當地發揮權力的影響,有助於瞭解他們,改變他們……個人被按照一種完整的關於力量與肉體的技術而小心編織在社會秩序中。”

(遊戲中,貓咪、b12和克萊門汀一度被抓進了關押和修正囚犯思想的“康復中心”。)

每本反烏托邦小說中都給出了各自的設想,而這是一張反烏托邦劇集《人生切割術》的截圖:是否是一個眼熟的圖形?

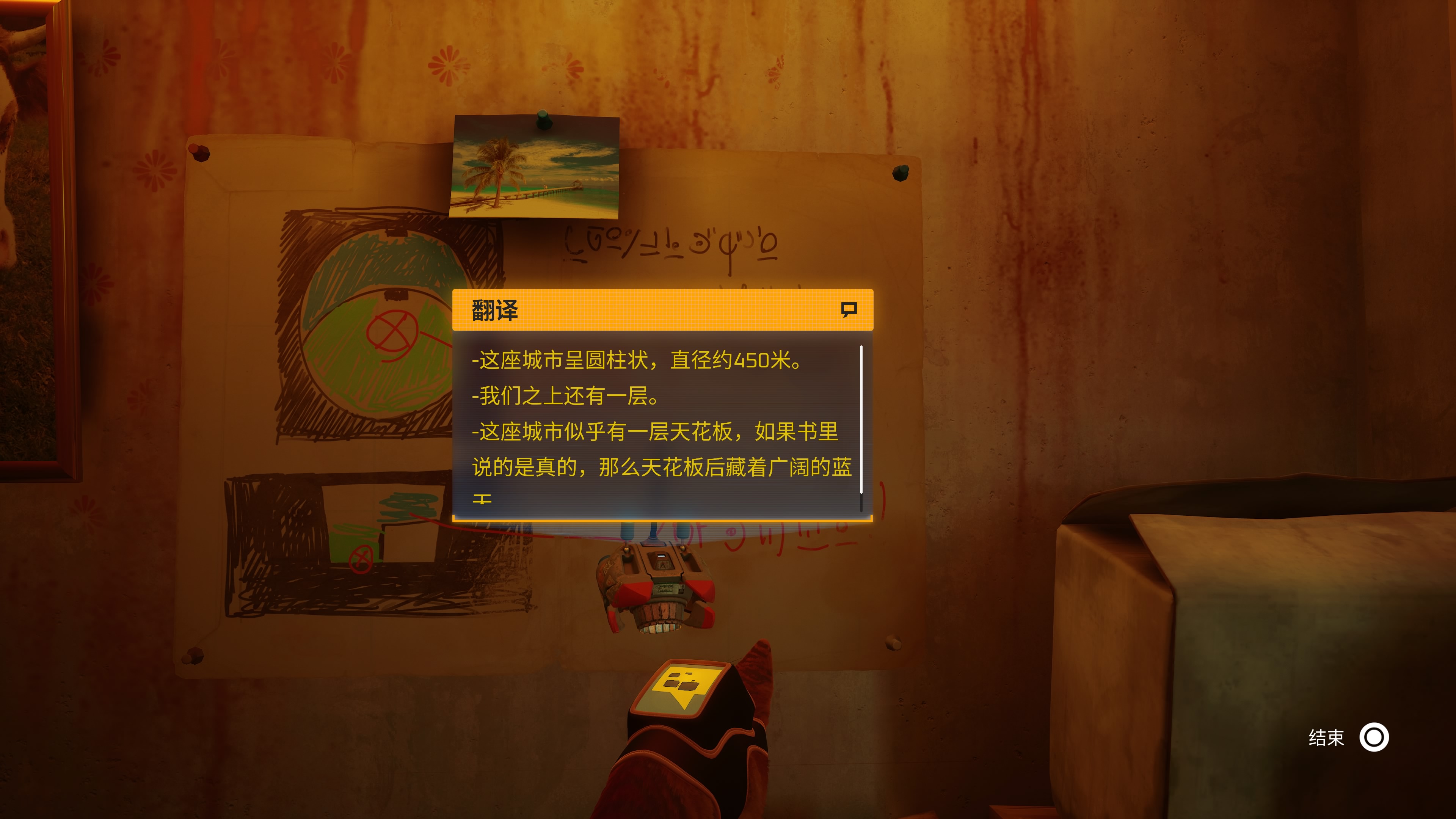

注意城市圖上也訂著一張海灘圖

注意城市圖上也訂著一張海灘圖在《迷失》中我們來到頂層控制室,踏足過的層層世界組合成一個圓形整體,人造的階級分別,觀看與被觀看,正是一個這樣的“監獄”。

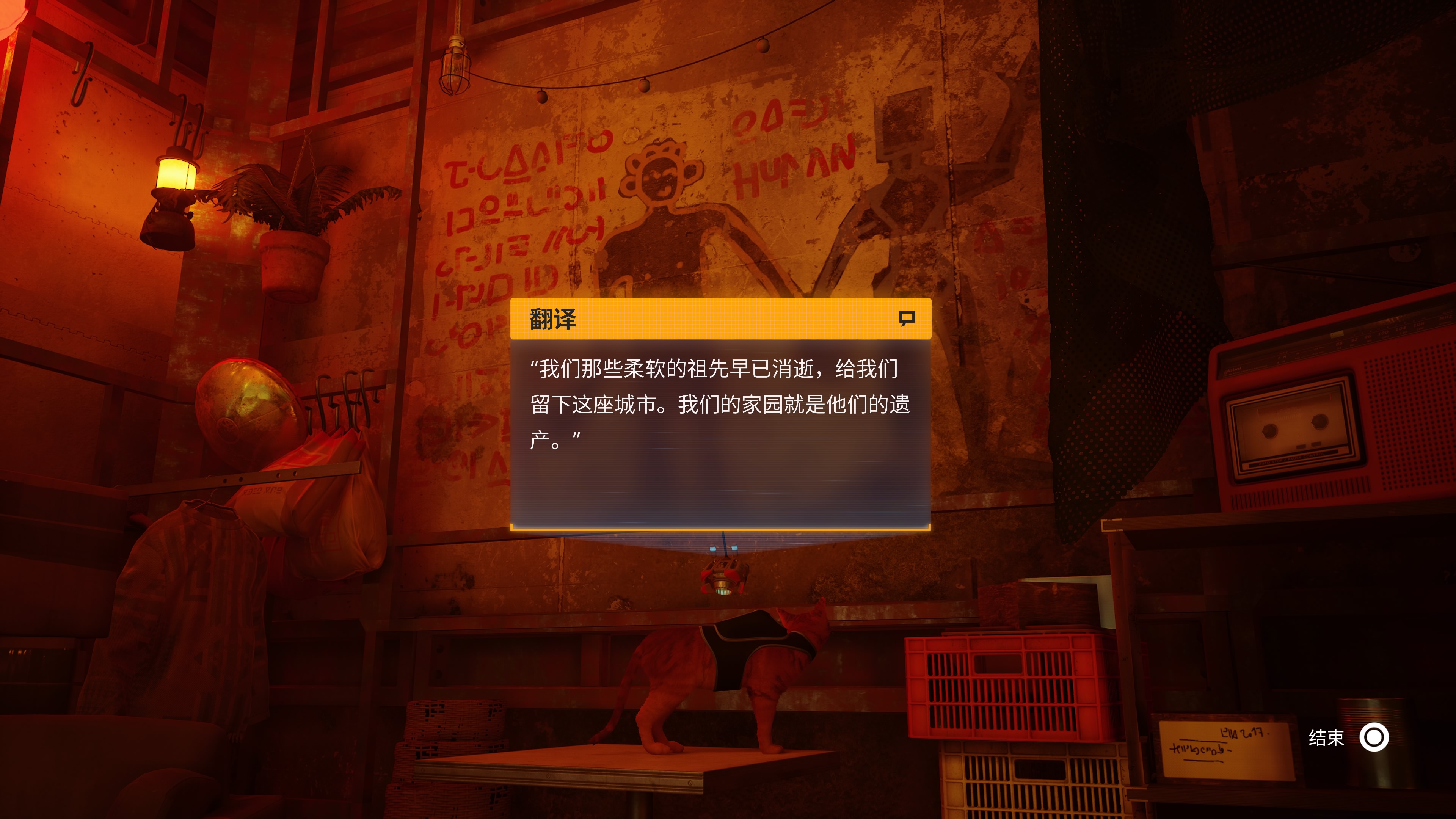

很久以前,地面發生了瘟疫,部分人類捨棄同胞建造“圍城”以保護自己。而這些柔軟的祖先早已逝去,留下的就是機器人與其懸掛著人工燈光的封閉家園。b12的親人就是被捨棄的對象之一。

恐懼令人淪為囚犯,希望讓人重獲自由。事實上,當我們建起高牆抵禦外界可能的危險時,也將自己轉化成了囚犯。

從遊戲中的碎片式信息可以知道,“圍城99”是一個分成“死城”、“貧民窟”、“中城”、“高層控制區”的城市(這樣的城市數量眾多),區域間封鎖不能互通,被幾乎不可見頂的水泥高牆所環繞,頭頂是千百年一如既往的星空,同時層間區域佈滿了大量繁殖的致死菌類生物,居民從物理與心理上皆不能離開自己的生活範圍。

從第一章貓貓的可愛生活中可以看到,外界早已恢復了健康的自然。而在向機器人展示海灘圖片時,他們的反應多半是不感興趣,認為外界充滿危險、大家自古在此區域固化,也不可能出去。

“我們不是置身於圓形競技場中,也不是在舞臺上,而是處於全景敞視機器中,受到其權力效應的干預。這是我們自己造成的,因為我們是其機制的一部分。”

至此,我們已經可以明白,為什麼《迷失》中的所有NPC都是機器人了。

異化,alienation,詞根源於希臘語中的alius,其他,遙遠的異鄉人。如今alien這個詞的主義或多或少成為了“外星人”。

自工業社會起,人的工作逐漸充滿並定義了人本身,成為龐大機器鏈條中的齒輪,被剝除人性而工具化,這種遠離其自然根源的對現代社會的不適,正是“異化”。

法國人正是最早意識到這種現象併為之痛苦焦慮的人群之一,波德萊爾寫道:

“巨大的厭倦與悲傷之後,充斥著霧靄沉沉的生存。”

“我迷失在這醜惡的世界上,被眾人推搡著,像一個厭倦的人,往後看,在遼遠的歲月中,只見幻滅和苦澀,往前看,是一場毫無新鮮可言的暴風雨,既無教誨,亦無痛苦。”

馬克思說到“勞動異化”,認為勞動佔據了勞動者絕大部分生活,他們被壓榨得沒有時間和精力思考,以至於難以去追求生命的意義,或者讓自己活得更豐富。

有理由相信,在《迷失》的賽博社會里,機器人不單單是人類滅亡後留下的賽博遺產或是上傳了意識的末日人類,從某種程度上他們隱喻了被極端異化的人類自身。

“我想起來了,我曾是人類。”B12如此說到。

而失去記憶並迫切找回的他就是“迷失”的第二重含義。

曾是人類的又何止B12?這裡的每個機器人都曾生而為人。

死城遇到的第一個機器人,殘缺著、趴在地上被菌克啃食,掙扎著抬起一隻手,想要抓住些什麼一般,但最終陷入沉默——似乎已概括了所有“機器人”真實的生存狀況。

活著的機器人們拒絕談論“外界”,但本能地收藏欣賞著沙灘畫、熱愛霓虹燈的光明、痴迷地種植植物、享受美食、做著對它們本無意義的時尚裝扮、甚至理髮。並且深深懼怕被消除自己的存在,也就是記憶。

當然他們也無法拒絕毛茸茸。

他們同樣是“迷失”之人。內心仍是人類,卻已忘記了自己是人類。在這二者的距離間,他們忘記的是什麼?

迷失之中,定有睜開眼睛的人。

機器人們將堅持不懈探索外界的人們稱之為“外界者”,貧民窟將他們視為異類,而在中城,他們則成為維持秩序的“和平保障者”眼中待格式化的危險對象。

但多年過去,分頭努力的幾人各自失去了聯繫,有的被困貧民窟幾乎失去希望,有的被困中途難以寸進,有的淪為被抓捕的思想犯。

他們為貓咪和b12開拓了道路,當自己無法再繼續前行時,都毅然留下,將希望寄託在了貓貓和b12身上。

最終,這亦是已成為貓貓摯友的b12的選擇。他本想帶著身為人類和深愛之人的記憶和貓咪一同回到地表,但意識到為了開啟封鎖大門將耗盡自己的所有能量時,仍義無反顧做出了選擇。他說:

“抱歉不能和你一起看到外界了。

“我以為我需要延續人類時的記憶,留住過去。

“但我在同伴和你身上看到了未來。

主角仍是無言地,輕輕喵叫著,在失去反應的夥伴身邊躺下了。

這裡我是淚崩了。

正是如此。 如果有一天黑夜能被照亮,那最終點燃炬火的人又何必是“我”?

這份自由,是所有革命者努力的結果。

童話般的《迷失》並不如開篇所言一般赤裸,實際上它沒有醜惡、沒有壓迫、沒有大量文本、煽情和用力過猛的按頭說理,就連那些曾經生活在城市最頂端的控制者,也都已經在漫長的歲月中化為了無形。一切都發生在一個美麗而微帶迷濛的世界,從貓咪蹭腿到電纜毛衣,拯救世界之餘搗個蛋吧,一切視角都是溫柔而充滿愛的。

以少言多、舉重若輕,只提供極少的文字,把思考的餘地留給玩家,這正是《迷失》的可貴之處。剋制比肆恣更稱得上美德。我認為這也是一個敘事作品、一個藝術遊戲的範本。

讓旅人脫下寒衣的,不是刺骨的寒風,而是溫暖的春陽。

希望、自由、光明,都是大而抽象的字眼,在任何作品中都是難以輕鬆表現的主題,而《迷失》幾乎沒有主動提起它們。談到對自由的嚮往,對光明的渴望,機器人們只會說“聽說過去的天空是藍天,有恆星的光亮”、“我一定要去外面看看”,大部分時間,只是本能地品嚐沒有意義的食物,種植著無法辨認色彩的植物。

這是一種具體的真實,只有這種真實才能真正地達到人們的心底。製作組用故事本身解釋了何為“希望”、“自由”、與“嚮往光明”。

這是一個以溫柔消融高牆的規訓,一個在長夜裡傳遞希望、光明和自由的故事。

啟明者橘貓是象徵生命本能的柔軟火苗,而b12是鋼鐵裡絕望迷失的信仰。哪怕人類已異化為機器與信號,也有人矢志不渝希望。

人類的讚歌不止是勇氣的讚歌,也是希望的讚歌。

《迷失》正是一篇講述人類不屈靈魂的寓言。

整部遊戲都是第三貓稱視角,而在遊戲結尾,貓貓走出洞穴回到了光明,背影漸行漸遠,它在遊戲唯一一次回望,我認為它回望的,其實是屏幕前的我們。

不那麼童話腦一點,即便有b12進行“寫做人類語念做貓語”的翻譯,貓咪會理解對話文本複雜的信息嗎?歸根究底,是我們在背後“觀看”著貓咪,我們才是一切信息的接受者。

迷失的貓咪找到了回家的路,“外界者”們達成了理想,被禁錮的99號圍城的居民們在漫長的歲月後終於迎來了光明與自由。

那麼最後還剩誰在“迷失”呢?還有誰仍在尋找回家的路?貓咪用一個若有似無的回望,將這個問題留給了我們。

最後一個鏡頭,貓咪遠去消失於光明中,但我們的視角停留了,仍留在洞穴門口,光暗交界處。

這一路究竟是我在背後控制貓,還是貓在前面引領我?前人已經為矇昧的我打開了通路,要不要走出圍城,從這裡開始必須自己做出選擇。

最後一段路既浪漫又精彩,如果過解讀一番,甚至可以是一個洞穴隱喻。外來者貓已經告訴你你身處洞穴之中,過往堅信的一切都是洞壁上的影子,那麼你有勇氣走出山洞不再回頭嗎?

有網友評論,“我有《迷失》裡的高科技和低生活,但我們卻沒有貓”。

通關後我想說,我們有貓,這隻在迷失中尋找出路的小貓,就在我們每個人的心中。

寫在最後:

開篇把一段如此溫馨動人的旅程解構得露骨醜惡,我感到抱歉。或許我們在遊玩它的時候並不用想那麼多,只要靜靜感受“黑暗中那溫暖的一束貓”,以此點亮幾個小時的枯燥生活,僅此便好。

相信這也是這個充滿了愛的製作組的本意,在片刻治癒的快樂中,靜悄悄地在每個玩家的心中,埋下一顆橘色的希望的火種。

略沉重地講完了“迷失”,最後讓我們忘記一切輕鬆一下,回到貓的本真上:

“那麼,為什麼是貓?”

為什麼大家如此為貓而狂?為什麼老頭環不能meow?

為世界帶來光明的故事屢見不鮮,採用一個不說話的人類主角一樣可以達成目的,為什麼要用貓?

主要原因,當然,貓可愛。毫無疑問我們也缺少一個(嚴格意義上)貓貓主角的(比較)大型的遊戲。

更何況運轉無情的現代社會里,貓是我們身邊少之又少的保有自我本真的生物。只要看到貓之歆居,我們就對失色的生活燃起新的希望。

如今,貓早已不再如黑暗年代那般具有邪惡的寓意,而是悠然自在、治癒心靈的象徵。

而橘貓,正是溫暖的火焰的色彩。

古今凡人愛貓,藝術家愛貓,貓有獨特魔力。

巴爾蒂斯自畫像《貓王》,貓咪蹭腿

巴爾蒂斯自畫像《貓王》,貓咪蹭腿有人把貓供上龕,有人為貓打起架,有人把貓p進世界名畫;薩特的貓叫“虛無”,福柯的貓叫“瘋癲”,德里達的貓叫“邏各斯”,林徽因的貓叫“愛的焦點”;梁實秋先罵貓吃飽了睡沒義氣,等撿了小貓回來起名“白貓王子”,天天給它做文章。

陸游說:溪柴火軟蠻氈暖,我與狸奴不出門。

豐子愷說:貓是男女老幼一切人民喜愛的動物。貓的可愛,可說是群眾意見。而實際上,如上所述,貓的確能化岑寂為熱鬧,變枯燥為生趣,轉懊惱為歡笑;能助人親善,教人團結。即使不捕老鼠,也有功於人生。

錢鍾書說:貓是理智、情感、勇敢三德全備的動物:它撲滅老鼠,象除暴安良的俠客;它靜坐唸佛,象沉思悟道的哲學家;它叫春求偶,又象抒情歌唱的詩人。

海明威說:貓能做到情感上的絕對坦誠。人出於這樣那樣的原因,總會隱藏自己的感覺,但貓不會。

伍爾夫說:貓對好壞有最好的判斷力,它總會跑到一個好人身邊。

夏目漱石為逝去的愛貓刻下墓誌銘:從此黃泉夜,炯炯若閃電。

村上春樹為了感謝照顧小貓之恩,為講談社寫了《挪威的森林》。

博爾赫斯說:

比鏡子更沉寂

也比悄然到來的黎明更隱密;

月光下,你是那隻

我們從遠處瞥見的豹。

以無法解釋的神聖律法的名義,

我們徒然找你;

孤獨是你,秘密是你,

甚至比恆河或落日更遙不可及,

你的腰身容忍我的手,

漫不經心的愛撫。從那

早已被遺忘的過去開始,

你已接受可疑之手的愛意。

你屬於另外一個時代。你主宰著

一個像夢一樣被隔絕的領域。

貓與人的複雜感情,貓作為理想、藝術的化身,也許舉個三天三夜的例子也舉不完。

無論在哪個時代,美好的事物永不消逝。在這個紛繁而又孤寂的世界中,請讓我以儒勒·列那爾的話結尾:人世間理想的安寧,就在一隻坐著的貓身上。