落日間鏈接:Gregory Bateson 「自我」的控制論:酗酒的理論 (1971)

譯按

先前在聽技術哲學家許煜老師分享時聽說了這篇文章與格雷戈裡·貝特森這位學者,我認為他大大被忽略了,甚至他《邁向心智生態學之路》這本經典之作至今都還沒有中文譯本。而他又是如此地鮮活與深刻,甚至有大量以自己和小女兒的對話體寫成的「元對話 metalogue」,非常有趣,而他自身的研究和思考領域也極為廣泛。

從他《心靈與自然》一書的序言中可見一斑:

正規教育幾乎從來沒有教授學生任何有關發生在海岸、紅杉林、沙漠及平原上事物的本質。面對自己的孩子時,即便是成年人也無法合理解釋如下的概念,諸如熵、聖禮、句法、數字、數量、模式、線性關係、名稱、類、相關性、能源、冗餘、力量、概率、部分、整體、信息、重言說、同源、質量(牛頓理論或者基督教義)、解釋、描述、維度規則、邏輯類型、隱喻、拓撲學,等。蝴蝶是什麼?海星是什麼?美與醜又是什麼?

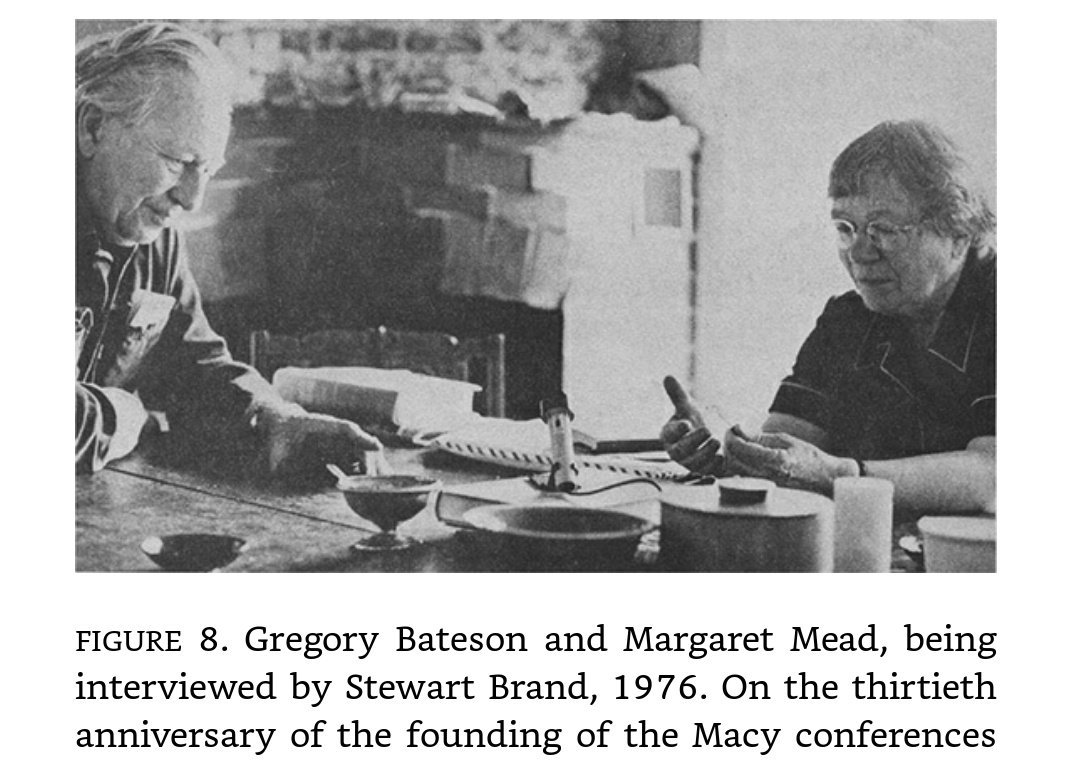

他實際上是橫亙學術研究-嬉皮士運動-控制論-互聯網之間的一位特別的學者,甚至我懷疑這種難以歸類正是難以為人所知的原因。他是在60、70年代的舊金山反主流文化的標誌人物,是《全球概覽》的主編斯圖亞特·布蘭德所崇敬的思想家,布蘭德說他三年來一直在尋找將控制論的整體系統思想與宗教的整體系統思想明確結合的可能,是貝特森填補了這一空白。

這篇文章來自他對於酗酒者問題的考察,考察酗酒者匿名協會(A.A)這個組織是如何應對和挽救這些酗酒者的,但本文卻不僅僅只是停留在此,實際上,文中大部分的論述展開了對西方笛卡爾的身心二元論的批判,並詳細敘述了他所提出的控制論/系統論的認識論。通過潛入酗酒者心智的最深處,他試圖將其作為一種涉及宇宙的根本的理論,而這甚至關係到人類這一物種的存續,在文末,他這樣寫道:

我認為非酗酒的世界可以從系統論的認識論和 A.A. 的方式中學習到很多。如果我們繼續以笛卡爾式的心物二元論來運作,我們可能也會繼續以上帝與人、精英與人民、被選中的種族與其他種族、國家與國家、人與環境的角度來看待這個世界。一個既擁有先進技術又以這種奇怪的方式看待世界的物種是否能夠持續下去,這是存疑的。

那為什麼我做了這篇翻譯,和遊戲的關係是什麼?

首先這篇能夠體現貝特森基本哲學的文章是重要的,而他值得介紹;而對我來說,這也是我思索遊戲本體論的重要資源,你可以藉此思索系統論背後的哲學意義,他對系統、計算機在五十年前的思索依舊適用;而在對於心理治療-遊戲的研究中,若是將玩遊戲的過程看作一個控制論系統,那麼我們也需要一個以控制論與系統的視角看待自我與心理的一個典型範例。此外,如果你有過精神上的跌入谷底,或許這篇文章也能讓你的「無我」和放下自我的感受會有所共鳴。

不過在思考遊戲與此的關聯上,我也不是唯一這樣想的人:

對布蘭德而言,存在著兩個“控制論前沿”,而且它們是緊密相連的。第一個是貝特森的整體主義哲學論;第二個是發佈於1962年的《太空大戰》(Spacewar),世界上第一款電子遊戲。 —— 《機器崛起:遺失的控制論歷史》

Gregory Bateson

格雷戈裡·貝特森 (Gregory Bateson,1904—1980)受過人類學的訓練,曾在新幾內亞和巴里島研究模式與溝通,而後又從事精神醫學、精神分裂,以及海豚的研究。是一位英國人類學家、社會科學家、語言學家、視覺人類學家、符號學家、控制論學者,他的著作還貫穿了許多其他學科,被譽為「20世紀重要的社會學家之一」。1942年他參加了著名首屆梅西會議,1940年代他幫助將系統論/控制論擴散至社會/行為科學領域,晚年致力於發展一種認識論的「元科學」,統一系統論的各種早期形式。他的主要言論包含在《邁向心智生態學》《心靈與自然》等中。

The Cybernetics of “Self”: A Theory of Alcoholism

「自我」的控制論:酗酒的理論

本文發表為 Bateson G. The cybernetics of “self”: A theory of alcoholism. Psychiatry, 1971, 34(1): 1-18. 後編入其著作《Steps To An Ecology Of Mind》下載鏈接

- THE PROBLEM 問題

- SOBRIETY 清醒

- EPISTEMOLOGY AND ONTOLOGY 認識論和本體論

- THE EPISTEMOLOGY OF CYBERNETICS 控制論的認識論

- ALCOHOLIC “PRIDE" 酗酒者的「驕傲」

- PRIDE AND SYMMETRY 驕傲與對稱性

- PRIDE OR INVERTED PROOF? 驕傲,亦或顛倒的證明?

- THE DRUNKEN STATE 醉酒狀態

- HITTING BOTTOM 跌入谷底

- THE THEOLOGY OF ALCOHOLICS ANONYMOUS 酗酒者匿名協會的神學

- THE EPISTEMOLOGICAL STATUS OP COMPLEMENTARY AND SYMMETRICAL PREMISES 互補性和對稱性前提的認識論地位

- LIMITATIONS OF THE HYPOTHESIS 假設的侷限性

酗酒成癮的 「邏輯」 與酗酒者匿名協會(Alcoholics Anonymous,文中簡稱 A.A)這個組織能夠抵制酒癮的艱苦精神制度的 「邏輯」一樣,都讓精神病學家困惑不已。在這篇文章中,我認為:

- 一種全新的認識論必須從控制論和系統論中產生,包括對心智、自我、人類關係和權力的新理解;

- 成癮的酗酒者在清醒時是按照西方文化中傳統的認識論運作的,但這是系統論無法接受的。

- 對醉酒的屈服提供了一條通往更正確心智狀態的一部分的、主觀的捷徑;

- 匿名酗酒者協會的神學與控制論的認識論密切吻合。

這篇文章以一些想法為基礎,這些想法或許都是和酗酒者打過交道的精神科醫師,或是思考過控制論和系統理論的哲學家們所熟悉的。這裡的論點中唯一的新意,就是把這些思想作為論證的前提來認真對待,並把兩個過於獨立的思想領域陳詞濫調的觀點結合起來。

在最初的構思中,這篇文章計劃成為一個關於酒精成癮的系統理論研究,其中我將使用來自匿名酗酒者協會出版物的數據,該協會在處理酗酒者方面有唯一突出的成功記錄。然而,很快就可以看出,A.A.的宗教觀點和組織結構與系統理論十分相關,我的研究的正確的範圍應不僅包括酒精成癮的,也應包括 A.A. 治療系統的以及 A.A. 組織的前提。

我對 A.A. 的致意將貫穿始終:同時,對該組織,特別是對其共同創始人Bill W.和Bob博士的非凡智慧表示尊重。

此外,我還必須感謝一小部分的酗酒病人,在1949-52年期間,我曾與他們在加利福尼亞州帕洛阿爾託的退伍軍人管理醫院進行了大約兩年的密切合作。應提到的是,這些人除了酗酒的痛苦外,還帶有其他病症——主要是「精神分裂症 schizophrenia」。有幾個人是 A.A. 的成員,恐怕我根本沒幫到他們。

THE PROBLEM

問題

人們普遍認為,酗酒的“原因”或“理由”應在酗酒者的清醒生活(sober life)中尋找。酗酒者,他們的表現,通常被稱作“不成熟”、“母性固著”、“口唇”、“同性戀”、“被動攻擊性”、“害怕成功”、“過度敏感”、“驕傲”、“和藹可親”,或只是“軟弱”,但這種信念的邏輯隱含通常沒有被檢驗。

- 如果酗酒者的清醒生活以某種方式促使他喝酒或成為走向醉酒的第一步,那麼就不能指望任何加強他的特定清醒風格的程序會減少或控制他的酗酒。

- 如果他的清醒時的生活方式促使他喝酒,那麼這種方式中一定包含錯誤或病理;而醉酒必須對這種錯誤提供某種——至少是主觀性的糾正。換句話說,他的清醒在某種程度上是“錯誤的”,與此相比,他的醉酒在某種程度上則是“正確的”。 古老的短語“In vino veritas 酒後吐真言”可能包含著比通常我們賦予它的更深刻的真理。

- 另一個假設是,當清醒時,酒鬼在某種程度上比他周圍的人更神志清楚,而這種情況不可容忍。我曾聽到酗酒者主張這種可能性,但在這篇文章中我將忽略它。我認為A.A.的非酗酒者法務代表 Bernard Smith 說得很到位,他說:“A.A.成員從未被酒精奴役過。酒精只是作為逃避個人對物質主義社會虛假理想的奴役 ”。這不是對周遭瘋狂觀念的反抗,而是逃離自己瘋狂的前提,而這些前提不斷地被周遭社會所強化。然而,有可能的是,酗酒者在某種程度上比正常人更脆弱與敏感,更容易因為其瘋狂(但也是普通平凡的)的前提而導致不幸後果。

- 因此,當前的醉酒理論在清醒和醉酒之間提供一個相反的匹配,這樣,後者可以被看作是對前者的一個適當的主觀修正。

- 當然,在許多情況下,人們求助於酒精,甚至是極端的醉酒,作為一種麻醉劑,以釋放日常的悲痛、怨恨或身體痛苦。也許有人會說,酒精的麻醉作用為我們的理論目的提供了充分的反面匹配。然而,我將把這些情況排除在外,因為它們與成癮性或重複性酗酒的問題無關;儘管“悲傷”、“怨恨”和“沮喪”被成癮的酗酒者通常用來作為飲酒的藉口是毋庸置疑的。

接下來,我將提出在清醒(sobriety)和醉酒(intoxication)之間有一個相反的匹配(converse matching),比單純的麻醉所提供的更具體。

SOBRIETY

清醒

酗酒者的親戚朋友通常敦促他“堅強”和“抵制誘惑”。他們這樣說的意思並不是很清楚,但重要的是,酗酒者自己清醒時通常會同意他們對他的“醉酒問題”的看法。他相信自己可以,或者至少應該成為“自己靈魂的船長”。【注:這句話被A.A.用來嘲笑那些試圖用意志力對抗酒的酒鬼。這句話以及“我的頭是血淋淋的,但沒有受傷”這句話來自 William Ernest Henley 的詩《Invictus》,不過他是個瘸子而不是酒鬼。使用意志力來戰勝痛苦和身體的無能,可能並不能與使用意志力控制酗酒相比較。】

但是,這是酗酒的陳詞濫調,在“第一杯酒”後,戒酒的動力變為零。通常情況下,整個問題被表述為“自我”和“John Barleycorn”之間的戰鬥。酗酒者可能在隱蔽地計劃,甚至秘密地為下一次酗酒準備用品,但幾乎不可能(在醫院環境中)讓清醒的酗酒者以公開的方式計劃他的下一次酗酒。他似乎不能成為自己靈魂的“船長”,公開表示願意或授權他自己酗酒。“船長”只能命令他保持清醒,然後不被服從。【譯註:John Barleycorn是一首英國民謠,歌中John Barleycorn是制酒的麥芽或啤酒等含酒精飲料的擬人化形象。】

Bill W.,匿名酗酒協會的創始人之一,他本人也是一名酗酒者,在A.A.著名的“十二步”(Twelve Steps)中的第一步就突破了所有這些衝突的神話。第一步要求酗酒者同意他對酒精沒有抵抗力。這一步通常被視為“投降 surrender”,許多酗酒者要麼無法承認它,要麼只是在酗酒後的悔恨期短暫地承認它。A.A.不認為這些情況是有希望的:他們還沒有“跌到谷底 hit bottom”;他們的絕望是不充分的,在或多或少的短暫清醒後,他們會再次試圖使用“自我控制”來對抗“誘惑”。他們不會或不能接受這樣一個前提,即無論醉酒還是清醒,酗酒者的全部人格都是酗酒的人格,其無法與酗酒作鬥爭。正如A.A.手冊所言,“試圖使用意志力來控制就像試圖用你的鞋帶把自己舉起”。

A.A. 的前兩步是這樣的:

- 我們承認我們對酒精無能為力,我們的生活已經變得難以控制。

- 開始相信,有一種比我們自己更強大的力量(Power)可以使我們恢復明智。[A.A.,1939]

在這兩個步驟的組合中,隱含著一個我認為是正確的、非同尋常的想法:戰敗的經歷不僅能使酗酒者信服改變是必要的,而且這正是改變的第一步。被酒瓶打敗並確信這一事實,是第一步的“心靈體驗”。自我力量的神話(myth of self-power)才能因此被更強大的力量所打破。

總體來說,我將論證,酗酒者的“清醒”是笛卡爾二元論(Cartesian dualism)的一個異常糟糕的變體,即心與物(Mind and Matter)間的分裂,或者,在這種情況下,是有意識的意志(conscious will)或所謂的“自我”(self)與人格其餘部分間的分裂。 Bill W. 的天才之舉是用第一“步”打破了這種二元論結構。

從哲學上看,這第一步不是投降;它只是認識論的轉變,是如何認識「在世界中的人格」personality-in-the-world 的改變。而且值得注意的是,這個變化來自於從一個不正確的認識論到一個更正確的認識論。

EPISTEMOLOGY AND ONTOLOGY

認識論和本體論

哲學家們已經認識到並區分了兩種問題。首先是事物如何存在 (how things are) ,什麼是人,以及這是一個什麼樣的世界,這些是本體論的問題。其次,是我們如何知道任何事情的問題,或者更具體地說,我們如何知道這是一個怎樣的世界,以及我們是什麼樣的生物,可以知道一些(或可能什麼也不知道)的問題。這都是認識論的問題。無論是本體論的還是認識論的這些問題,哲學家們都試圖找到真正的答案。

但觀察人類行為的自然主義者會提出相當不同的問題。如果他是一個文化相對主義者,他可能會同意那些認為“真實的”本體論是可構想的哲學家,但他不會追問他所觀察的人群的本體論是否“真實”。他會認為他們的認識論是由文化決定,甚至是特異性的(idiosyncratic),並認為整體文化才使得他們特定的認識論和本體論有意義。

另一方面,如果這種地方性的認識論顯然是錯誤的,那麼自然主義者就應警惕這樣一種可能性,即整個文化永遠不會真正有“意義”,或者只有在限制環境下才有意義,而與其他文化和新技術的接觸可能會破壞這種環境。

在人類活動的自然歷史中,本體論和認識論是不能分開的。他(通常是無意識的)對世界是什麼樣的信念將決定他如何看待它並在其中行動,而他感知和行動的方式將決定他對世界的本質(nature)的信念。因此,一個活著的人被束縛在認識論和本體論前提的網中,無論最終真假,這些前提對他來說形成了部分的自我驗證(self-validating)。

不斷提及認識論和本體論是尷尬的,而認為它們在人類自然史中是可分開的也是不對的。似乎沒有一個合適的詞語來涵蓋這兩個概念的結合。最接近的是“認知結構(cognitive structure)”或“性格結構(character structure)”,但這些術語未能說明:重要的是,人與環境間的關係中,隱含著大量的習慣性假設或前提,而且這些前提可能是真的或假的。因此,在這篇文章中,我將使用單一的術語“認識論(epistemology)”來涵蓋支配對人類和物理環境的適應(或適應不良)的前提網的兩個方面。在 George Kelly 的詞彙中,這些是個人“解釋 construes”其經驗的規則。

我特別關注的是“自我 self”的西式概念所依據的那組前提假定,反過來說,也關注那些糾正與此概念相關的更嚴重的西式錯誤的前提假定。

THE EPISTEMOLOGY OF CYBERNETICS

控制論的認識論

新的,且令人驚訝的是,我們現在對其中一些問題有了部分答案。在過去的25年裡,我們對環境是什麼樣的、有機體(organism)是什麼樣的,特別是心智(mind)是什麼樣,這些問題的認識取得了非凡進展。這些進展來自於控制論、系統論、信息論和相關的學科。

我們現在相當肯定地知道,心靈是內在的(immanent)還是超越性的(超驗的 transcendent )的這個古老的問題可以得到有利於內在性的答案,而且這個答案比任何超越的答案更節省解釋資源:它至少有 "奧卡姆剃刀" 的消極支持。

在積極方面,我們可以斷言,任何正在進行的事件和物體的集合體(on-going ensemble),如果具有恰當的因果循環的複雜性和恰當的能量關係,那一定會顯示出心智特徵(mental characteristics)。它將會比較(compare),即,對差異做出反應(除了受普通物理 "原因"的影響,如衝擊或力)。它將“處理信息 process information”,並將不可避免地進行自我修正,要麼朝向穩態平衡(homeostatic)的最佳狀態,要麼朝向某些變量的最大化。【譯註:這裡說的是負反饋與正反饋循環】

一個信息的“位 bit”可以定義為一個產生差別的差異(a difference which makes a difference)。這種差異是一個基本的概念,它在迴路(circuit)中傳播並經歷連續的變換。

但是,與目前情況最相關的是,我們知道,這樣一個內部互動系統的任何部分都不能對其餘或任何其他部分進行單方面的控制。心智特徵是作為集合整體而固有或內在的。

即使在非常簡單的自糾正系統中,這種整體性(holistic)的特徵也是顯而易見的。在帶有“調速器”的蒸汽機中,把“調速器 governor”這個詞理解為系統具有單方面的控制權的一部分,這是錯誤的說法。調速器本質上是一個感知器官或傳感器(transducer),它接收發動機的實際運行速度和理想/預期速度間的差異。這個感覺器官將這些差異變換為某些傳出信息的差異,例如,對燃料供應或剎車的差異。換句話說,調速器的行為是由系統中其他部分的行為決定的,並且間接地由它自身先前的行為決定。

這個系統的整體性和心智特徵通過這最後一個事實得到了最清楚的證明,即調速器的行為(事實上,也是因果迴路中每部分的行為)部分地由它自己先前的行為決定。信息材料(Message material)(即差異的連續變換)必須在整個迴路中傳遞,以及而後返回到它開始的地方所需要的時間,這是整個系統的一個基本特徵。因此,調速器(或迴路任何其他部分)的行為在某種程度上不僅由它的直接過去決定,而且也由它在信息完成迴路所需要的必要時間間隔之前所做的事情決定。因此,即使是最簡單的控制論迴路,也有一種決定式的記憶(determinative memory)。

系統的穩定性(它是否會自我糾正或振盪或走向失控)取決於迴路周圍所有差值的變換的操作性結果(operational product)和這個特徵時間之間的關係。“調速器”(操控者)無法控制這些因素。即使是社會系統中的人類管理者也受到同樣限制。他受控於來自系統的信息,並且他必須使自己的行動適應系統的時間特徵和他自己過去行動所造成的影響。【譯註:調速器的英文為governor,字面上帶有操控,管理者的意涵】

因此,在任何顯示出心智特徵的系統中,任何部分都不能對整體進行單方面的控制。換句話說,系統的心智特徵是內在的(immanent),不是在某些部分中,而是在作為整體的系統中。

當我們問:“計算機能思考嗎?”或“心智(mind)在大腦中嗎?”時這一結論的意義就會顯現出來。這兩個問題的回答都是否定的,除非這個問題是關注於計算機內或大腦中包含的少量的心智特徵。計算機某些內部變量方面可以自我糾正的。例如,它可能包括溫度計或其他感知器官,它們受到其工作溫度差異的影響,而感知器官對這些差異的反應可能會影響風扇的作用,而因此又調節了溫度。因此,我們可以說,該系統在其內部溫度方面顯示出心智特徵。

但是,如果說計算機的主要事務,即將輸入差異變換為輸出差異是“一個心智過程”,那就錯了。計算機只是一個更大回路的一段弧,這個迴路總是包括一個人和一個環境,在這個環境中,信息被接收,計算機所傳出的信息產生作用。而這個總的系統,或者說集合體,可以合理地被說其顯示出某種心智特徵。它通過試錯運轉,具有創造性。

同樣,我們可以說,“心智“、”內在於那些在完整在大腦內的迴路之中。或者,心智內在於大腦加身體這個系統中的完整迴路中。或者,最後,心智是存在於更大的人-系統(system-man)與環境中。

原則上,如果我們想解釋或理解任何生命過程(biological event)的心智方面,我們必須考慮到系統——即閉合迴路的網絡,在這個網絡中,生命過程被決定。而當我們試圖解釋一個人或任何其他生物的行為時, “系統”通常不像“自我”這個術語通常被(並且多種方式)理解的方式那樣,有相同的限制。

讓我們想象一個人用斧頭砍樹。斧頭的每一次揮動都會根據前一次的砍擊留下的樹的切面形狀進行調整或糾正。這種自我修正(即心智)過程是由一個整體系統帶來的,即樹-眼睛-大腦-肌肉-斧頭-斧印-樹:而正是這個整體系統具有內在心智特徵。

更正確地說,我們應該把這回事寫作:(樹的差異)-(視網膜的差異)-(大腦的差異)-(肌肉的差異)-(斧頭運動的差異)- (樹的差異),諸如此類。在迴路中傳輸的是差異的變換。而且,如上所述,一個產生差別的差異(difference which makes a difference)是一個信息的單位或意圖(idea)。

但一般西方人並不是這樣看待砍樹的事件序列的。他說,“我砍了樹”,他甚至相信有一個劃定界限的能動者,即“自我”,對一個劃定界限的物,進行了一次劃定界限的“有目的”的行動。

“檯球A打到了檯球B,並把它送進了球袋”這樣的說法是可以的;而且,如果我們能做到對包含人和樹的迴路周遭所有事件給出一個完整的硬科學說明的話,也許是正確的。但是,通常地說法(譯註:我 砍 樹)在其話語中使用人稱代詞把心智囊括其中,而通過把心智限制在人之中、並把樹給實物化(reifying),實現了心靈主義(mentalism)和物理主義(physicalism)的混合。最終,心智本身也被這樣的概念重塑:既然“自我”作用於斧頭,而斧頭作用於樹,那麼“自我”也必須是一個“東西”。但“我打了檯球”和“球打了另一個球”之間的平行句法是完全誤導的。

【譯註:reify 意思是 to consider or represent as a material or concrete thing,將抽象概念具體化,將某物當做物質和實體物。】

如果你問任何人關於自我的定位和邊界,這些困惑就會立即顯現出來。例如想象一個拿著棍子的盲人。盲人的自我從哪裡開始?在棍子的頂端?在棍子的柄上?還是在棍子間的某個點上?這些問題都毫無意義,因為棍子是一條讓差異在變化中傳遞的通路(pathway),因此,在這條通路上畫一條分界線就等於是切掉了形成了盲人運動的系統迴路的一部分。

同樣,他的感知器官是信息的傳感器或通路,包括他的軸突(axons)等等。從系統論的角度來看,說在軸突中傳遞的是“脈衝 impulse”是一個誤導性的比喻。更正確的說法是,傳遞的是一種差異,或一種差異的變換(transform of a difference)。

“脈衝”的隱喻暗示了一種硬科學的思路,它很容易就會演變成有關“超自然能量”的無稽之談,而那些說這種無稽之談的人們無視靜止狀態(quiescence)的信息內容。軸突從活躍到靜止,和它從靜止到活躍間有同等的差異。因此,靜止和活躍具有同等的信息意義(informational relevance)。只有在靜止狀態的信息可靠的情況下,活躍的信息才能被接受為有效。

談論“活躍的信息”和“靜止的信息”甚至是不正確的。應該永遠記住信息是差異的變化(transform of difference)這一事實,我們最好把一個信息稱為“活躍-而非靜止”,另一個稱為“靜止-而非活躍”。

類似的考慮也適用於懺悔的酗酒者。他不能簡單地選擇“清醒”。他最多隻能選擇“清醒-不醉”,他的世界仍是兩極化的,總是帶著兩種可能(alternatives)。

處理信息的總體自我修正單元,或者,正如我所說的,“思考”、“行動”和“決定”是一個系統,其邊界與身體邊界或流行的所謂“自我”或“意識”邊界完全不同;需要注意的是,以系統思考和普遍認為的“自我”之間存在著多種差異:

- 系統不是一個超越的實體,而“自我”通常被認為是。

- 意圖(ideas)是存在於因果通路的網絡中,差異的變化沿著這個網絡進行。系統的“意圖”在所有情況下至少是二元結構的,並沒有所謂的“脈衝”,而是“信息”。

- 這個通路網絡不以意識為界,而是延伸包括所有無意識心理活動的通路,同時包括自主的和被壓抑的,神經的與荷爾蒙的。

- 該網絡不以皮膚為界,而是包括所有信息可傳播的外部通路。它還包括那些內在於這些信息“對象”的有效差異。它包括聲音和光的通路,沿著這些路徑傳播的差異原本內在於事物和其他人身上,特別是在我們自己的行動中。

重要的是要注意到,通常的認識論教條(我認為是錯誤的),其基礎是相互強化的(mutually reinforcing)。例如,如果流行的超越性的假設被拋棄,那麼直接的替代就是身體中的內在性的假設前提。但這個替代方案是不可接受的,因為思考的網絡很大一部分都在身體之外。所謂的“身-心”問題被錯誤地提出,迫使論證走向悖論:如果心智被認為是在身體中,那麼它必須是超越性的。如果是超越的,它就必須是內在的,等等(見科林伍德)。

同樣,如果我們把無意識的過程從“自我”中排除,並稱它們為“自我-異己(ego-alien)”,那麼這些過程就具有了“衝動”和“力量”的主觀色彩:而這種假的動態性質(dynamic quality)隨後被擴展為有意識的“自我”,它試圖“抵制”無意識的“力量”。“自我”於是就成為它自己看似“有力”的“組織”(organization)。將“自我”等同於意識的流行觀念因此導向了意圖(ideas)是“有力的”的觀點;而這一謬誤又得到了軸突攜帶“脈衝/衝力”說法的支持。要找到擺脫這一混亂困境的方法絕非易事。

我們將首先檢視酗酒者的極化結構。在一個認識論謬誤的解釋中,“我將與酒抗爭”,到底什麼在對抗什麼?

ALCOHOLIC "PRIDE"

酗酒者的「驕傲」

如同所有人類(和所有哺乳動物)都被高度抽象的原則所指導,酗酒者是普遍意義上的哲學家,他們要麼完全無意識,要麼就是還未意識到支配他們感知和行動的原則是哲學性的(philosophic)。這些原則的常被誤稱作“感覺 feelings”(Bateson, 1963)。

這個錯誤的名稱自然產生於盎格魯-撒克遜人的認識論傾向,即把所有與意識相聯繫的心智現象(mental phenomena)實物化,或歸於身體。毫無疑問,這個錯誤得到了以下事實的支持:這些原則的行使和/或挫折往往伴隨著出於本能的和其他的身體感覺。然而,我相信帕斯卡爾是正確的,他說:“心有心的理由,而理性對此一無所知。”

但讀者絕不能指望酗酒者呈現出一致的圖景。當基本的認識論充滿錯誤時,從它推導出來的結果不可避免地要麼自相矛盾,要麼範圍極其有限。一致性的定理無法從不一致的公理中推出。在這種情況下,試圖保持一致的做法要麼導向精神分析理論和基督教神學所特有的複雜性的極大擴散,要麼導向當代行為主義所特有的極其狹窄的觀點。

因此,我將著手研究酗酒者的特點:“驕傲 pride”,以表明他們行為的這一原則來自西方文明特有的怪異的二元認識論。

描述“驕傲”、“依賴”、“宿命論”等原則的一個方便之法,便是把這一原則當作是再學習的結果(deutero-learning,Bateson, 1942)來研究,並探尋什麼樣的學習背景使得這一原則可理解地被灌輸。

【注:這種將背景的形式結構作為描述手段的方法並不一定假設所討論的原則是完全或部分地是在當前適當的形式結構背景中實際習得的。這些原則可能是由基因決定的,而且仍可能通過形式劃定所體現的背景來進行很好的描述。正是這種行為與背景(context)的密不可分,使得我們很難或根本不可能確定一個行為原則是由基因決定的還是在該背景下習得的。】

- 很明顯,A.A.稱之為“驕傲”的酗酒者生活原則,並不是圍繞著過去的成就構建的。他們使用這個詞並不是指對所完成的事情感到驕傲。他們強調的不是“我成功了”,而是“我能......”這是一種對挑戰的迷戀式的接受,是對“我不能”這一命題的否定。

- 在酗酒者開始忍受或被指責酗酒後,這種“驕傲”原則在“我能保持清醒”的主張背後開始啟用。但是,值得注意的是,這一啟動達成帶來的成功破壞了“挑戰”。正如 A.A. 所說的,酗酒者變得“過分自信 cocksure”了。他放鬆了他的決心,來了一杯,並發現自己開始了濫飲。我們可以說,清醒的背景性結構隨之改變,清醒,在這一點上,不再是“驕傲”的合適背景設置。現在具有挑戰性的是飲酒的風險,呼喚著致命的“我能....”

- A.A. 盡力持續推動這種背景結構的改變永遠不會發生。他們通過一遍又一遍地斷言“一朝是酗酒者,永遠是酗酒者”來重組整個背景,他們試圖讓酗酒者將酗酒置於自我之內,就像榮格學派分析者試圖讓病人發現他的“心理類型”,並學習與這種類型的優缺點相處。相比之下,酗酒者“驕傲”的背景結構將酗酒置於自我之外:“我能抵制飲酒”。

- 酗酒者的“驕傲”的挑戰構成與冒險(risk-tak-ing)相關。這個原理可以用文字表述:“我能做一些不可能成功,且會帶來災難性的失敗的事。”顯然,這個原則永遠不會有助於保持持續的清醒。當成功開始出現可能性時,酗酒者必須挑戰喝酒的風險。失敗的“壞運氣”或“概率”要素使得失敗被置於自我的界限之外。“如果失敗發生了,那也不是我的。”酗酒者的“驕傲”逐漸窄化了“自我”的概念,將發生的事情置於其範圍之外。

- 冒險中的驕傲(pride-in-risk)原則最終幾乎是自殺性的。檢驗一次世界是否站在你這邊是可行的,但一次又一次地這樣做,且證據越來越嚴密,這就等同於開始了一個只能證明世界討厭你的項目。但 A.A.的敘述仍然反覆表明,在絕望的谷底,驕傲有時會阻止自殺。最後的安寧不能由“自我”來給予(參見 Bill's Story,A.A.,1939年)。

PRIDE AND SYMMETRY

驕傲與對稱性

所謂酗酒者的驕傲總是假定有個真實的或虛構的“他者(other)”,因此它完整的語境定義要求我們描述與這個“他者”真實或想象的關係。這項任務的第一步是將這種關係分類為“對稱”或“互補的”(Bateson, 1936)。當“他者”是一種無意識的創造時,達成這點並不簡單,但我們將看到,這種分類的跡象是很清晰的。

不過,解釋性的離題是必要的。主要的標準很簡單:

在一個二元關係中,如果A和B的行為被(A和B)認為是相似的,並且相聯繫,而A更多的特定行為會刺激B的更多行為,反之亦然,那麼就這些行為而言,這種關係是“對稱的 symmetrical”。反之,如果A和B的行為不同,但又是相匹配(例如,觀者的臀部匹配露陰癖),而且這些行為相聯繫,使A的更多行為刺激B的更多匹配的行為,那麼,就這些行為而言,這種關係是“互補的 complementary”。

簡單對稱關係的常見例子是:軍備競賽、與他人攀比、模仿行動、拳擊比賽等等。常見互補關係的例子有:支配-服從、虐待狂-受虐狂、養育-依賴、觀看-展示,等等。

當更高的邏輯類型存在時,就會出現更復雜的考量。比如:A和B可能在贈禮方面競爭,從而在主要是互補的行為上疊加一個更大的對稱框架。或者,反過來說,治療師可能在某種遊戲治療中與病人進行交流,環繞主要是對稱的遊戲交流放置一個互補的教育框架。當A和B以不同的方式感知他們關係的前提時,就會產生各種的“雙重約束 (double binds)”,當B認為自己在幫助A時,A可能會把B的行為視為競爭。

我們在此不關心這些複雜問題,因為酗酒者“驕傲”中想象的“他者”或對應物,並不是精神分裂患者所具有的“多重聲音(voices)”的複雜遊戲。

互補性和對稱性的關係都有可能發生漸進變化,我稱之為分裂發生(schismogenesis , Bateson, 1936)。對稱的鬥爭和軍備競賽,用現在的話說,可能會“升級(escalate)”;父母和孩子之間正常的幫助-依賴模式可能會變得畸形。這些潛在的病態發展是由於系統中未被抑制或修正的正反饋 (uncorrected positive feedback) 而可能發生在上述的互補或對稱系統中。兩個國家之間的軍備競賽將通過接受它們之間的互補性主題 (complementary themes)(如主導性、依賴性、欽佩等)而減慢。而通過對這些主題的否定而加速。

毫無疑問,互補性和對稱性主題之間的這種對立關係由於每一主題都是另一主題的邏輯反面。在一個幾乎對稱性的軍備競賽中,國家A被它對B的實力的估計所激勵而做出更大努力,當它估計B較弱時,國家A將放鬆努力。但如果A將這個關係結構構想為互補時,則會完全相反。觀察到B比它弱時,A將帶著征服的希望而繼續向前(參見 Bateson, 1946, and Richardson)。

這種互補和對稱模式間的對立面不只是簡單的邏輯問題。值得注意,在精神分析理論中(參見Erikson, 1937),被稱為“力比多的(libidinal)”模式和性敏感區(erogenous zones)的形式都是互補的。侵入、包容、排斥、接受、保留,以及類似的東西,所有這些都被歸作“力比多的(libidinal)”。而對抗、競爭,以及類似的則屬於“自我 ego”和“防禦”範疇。

還有一種可能是,這兩種對立的編碼:對稱和互補的,在生理上可能由中樞神經系統的對比狀態所代表。“分裂發生”的漸進變化可能會達至高潮間斷和突然逆轉。對稱性的憤怒可能突然轉為悲傷;夾著尾巴撤退的動物可能突然開始“困獸之鬥(turn at bay)”,在一場絕望的對稱性戰鬥中直至死亡;惡霸在受到挑戰時可能突然變成懦夫,而在對稱性衝突中被擊敗的狼可能突然發出 "投降" 信號,阻止進一步攻擊。

最後一個例子具有特殊意義。如果狼群之間的鬥爭是對稱的,也就是說,如果狼A被B的攻擊性行為刺激得更有攻擊性,那麼,如果B突然表現出我們可以稱之為的“消極進攻性”,那A將無法繼續戰鬥,除非他能迅速切換到互補的心理狀態,而在互補心態下,B的示弱將成為它攻擊性的刺激。在對稱模式和互補模式的假說中,沒有必要為投降信號假定一個特殊的“抑制 inhibitory”作用。

擁有語言的人類可以將“攻擊”這一標籤應用於所有損害他人的企圖,無論這種企圖是由對方的強大或是還是孱弱引起的;但在前語言的哺乳動物層面,這兩種“攻擊”肯定看起來完全不同。我們被告知,從獅子的角度來看,對斑馬的“攻擊”與對另一隻獅子的“攻擊”是完全不同的(Lorenz)。

現在已經說得足夠而提出問題了:酗酒者的驕傲感是以對稱或互補的形式在背景中形成的嗎?

首先,在西方文化的正常飲酒習慣中,有一種非常強烈的對稱性傾向。除了成癮酗酒外,兩個人在一起喝酒時,會被慣例所驅使,互相配合,以酒養酒。在這個階段,“他者”仍然是真實的,而這種對稱性或競爭是友好的。

當酗酒者成癮並試圖抵制飲酒時,他開始發現很難抵制這種應該與朋友飲酒相匹配的社會環境。A.A說:“天知道,我們為了像其他人一樣喝酒已經努力了多久!”

隨著情況惡化,酗酒者很可能成為一個孤獨的飲酒者,並對挑戰表現出各種各樣的反應。他的妻子和朋友開始建議他喝酒是一個缺點,他可能會作出對稱性的反應,既怨恨他們,而又堅持自己的力量來抵制飲酒。但是,就像對稱反應的特點一樣,短期的成功鬥爭削弱了他的動力,他就會掉進搖籃裡。對稱性的努力需要來自對手的持續反擊。

漸漸地,戰鬥的重點改變了,酗酒者發現自己致力於一種新的、更致命的對稱性衝突。他現在必須證明,瓶子不能殺死他。他的“滿頭鮮血,卻頭顱昂起”。無論如何,他仍然是“他的靈魂的船長”。

同時,他與妻子、老闆和朋友的關係也在不斷惡化。他從來沒有喜歡過他作為權威互補地位的老闆;現在隨著他的惡化,他的妻子越來越多地被迫承擔起互補性的作用。她可能試圖施加權威,或變得保護,或表現出忍耐,但所有這些都會激起憤怒或羞愧。他對稱性的 "驕傲" 不能容忍任何補充性的角色。

總而言之,酗酒者與他的真實或虛構的“他者”間的關係明顯是對稱性的,也是明顯“分裂發生”的。它不斷升級。我們將看到,當被A.A.拯救時,酗酒者的宗教性轉換可以被描述為從這種對稱性的習慣或認識論,而到一個他與他者和宇宙或上帝的幾乎純然互補性關係看法的戲劇性轉變。

PRIDE OR INVERTED PROOF?

驕傲,亦或顛倒的證明?

酗酒者可能看起來很固執,但他們並不愚蠢。決定他們策略的那部分心智是很深層的,以至於 “愚蠢”這個詞並不適用。心智的這些層次是前語言學的,在那的計算是在初級過程中編碼的。

【譯註:初級過程,原初過程,主要過程來自弗洛伊德理論,涉及到塑造一個慾望對象的心理圖像來滿足對於對象的慾望 the primary process involves forming a mental image of the desired object in order to satisfy the desire for that object.】

無論是在夢中還是在哺乳動物的互動中,實現一個包含自我否定的命題(“我不會咬你”或“我不怕他”)的唯一途徑是通過對要否定的命題進行精心的想象或表演,從而導向歸謬法(reductio ad absurdum)。“我不會咬你”通過兩個哺乳動物之間的試探性戰鬥來實現的,這是一種“非戰鬥”,有時被稱為“遊戲”。正是由於這個原因,“好鬥的 agonistic”行為通常演變為友好的問候(Bateson, 1969)。

在這個意義上,所謂酗酒者的驕傲感在某種程度上是諷刺性的。它是一種堅定的努力,以一種不可告人的目的,以證明“自我控制”是無效和荒謬的。“這根本行不通”,這個最終的命題,因為它包含一個簡單的否定,所以不能用初級過程來表達。它的最終表達是在一個行動中 —— 飲酒。與酒的英勇戰鬥,那個虛構的“他者”最終以“親吻和交個朋友”結束。

支持這一假設的是一個毋庸置疑的事實,即試圖考驗自控會導致人們重新飲酒。而且,正如我在上面所論證的,他的朋友們對酗酒者要求的整個自我控制的認識論是畸形的。如果是這樣的話,那麼酗酒者反駁它是明智的。他已實現了對傳統認識論的歸謬。

但是,這種關於實現歸謬法的描述已接近於目的論。如果在初級過程的編碼中不能接受“這根本行不通”的命題,那麼初級過程的計算又如何能引導生物去嘗試那些能證明“行不通”的行動方案呢?這種一般類型的問題在精神病學中常出現,也許只能通過一個模型來解決,在這個模型中,某些情況下,生物的不適感會激活一個正反饋循環,以增加不適感之前的行為。這樣的正反饋將提供一個驗證,即確實是那個特定的行為帶來了不適,並可能將不適增加到某種閾值水平,在這個水平上,改變將成為可能。

在心理治療中,這種正反饋循環通常是由治療師提供的,治療師將病人推向他的症狀方向:這種技術被稱為“治療性雙重約束(therapeutic double bind)”。這篇文章後面引用了這種技術的一個例子,A.A.成員挑戰酗酒者去做一些“有控制的飲酒”,以便讓他自己發現他沒有控制力,精神分裂症患者的症狀和幻覺(如夢)也通常構成了一種糾正的經驗,因此整個精神分裂症發作具有自我啟動(self-initiation)的特徵。Barbara O'Brien 對她自己精神病的描述可能是這種現象最突出的例子,這種現象在其他地方已經討論過(Bateson, 1961. Introduction)。

人們會注意到,這種將導致在某個閾值(可能是在死亡的另一邊)之前的不適感增加的方向上的失控的正反饋循環並沒有包括在傳統學習理論中。但是,通過尋求對不愉快的重複體驗來驗證它的傾向是人類的一個共同特徵。這也許就是弗洛伊德所說的“死本能(death instinct)”。

THE DRUNKEN STATE

醉酒狀態

上面所說的關於對稱性的驕傲感的枯燥工作只是圖景的一半。它是酗酒者與飲酒搏鬥的心理狀態的畫面。顯然,這種狀態是非常令人不快的,而且顯然也是不符合現實的。他的“他者”要麼是完全想象出來的,要麼是他所依賴的、他可能愛的人的嚴重歪曲。他有一個替代這種不舒服狀態的方法,他可以喝醉。或者“至少”,喝上一杯。

隨著這種互補性的投降,酗酒者往往把它看作一種惱怒行為(an act of spite) ——在他的整個認識論發生了變化的對稱性鬥爭中的帕提亞飛鏢。他的焦慮、怨恨和恐慌就像變魔術般消失了,他的自我控制降低了,而將自己與他人進行比較的需要甚至進一步減少。他在血管中切身感受到了酒精的溫暖,在許多情況下,對他人也有相應的心理的溫暖。他可能是悲哀的,或憤怒的,但他至少已經再次成為人類場景的一部分。

關於從清醒到醉酒,也是從對稱性的挑戰到互補性的步驟這一論點的直接數據很少,而且總是被回憶的歪曲和酒精的複雜毒性所迷惑。但從歌曲和故事中可以看出,這一步是這樣的。在儀式中,飲酒一直代表著人們在宗教“共融 communion”或世俗的舒適感(Gemütlichkeit)。從字面意義上來說,酒精被認為能使個人把自己看作是群體的一部分,並以此行事。即,它能使他周圍的關係形成互補。

HITTING BOTTOM

跌入谷底

A.A. 非常重視這一現象,認為沒有觸底的酗酒者是沒有希望得到他們的幫助的。而相對的,他們傾向於說那些迴歸酗酒的個人的失敗是因為他還沒有“跌入谷底”。

當然,許多類災難可能導致酗酒者跌入谷底。各種事故,震顫性譫妄的發作,失去記憶的一段醉酒時間,被妻子拋棄,失去工作,無望的診斷等等,這些都可能產生所需的效果。A.A.說,“谷底”對不同的人來說是不同的,有些人可能在到達底部前就已經死了(來自一位成員的個人通信)。

然而,這是可能的,“谷底”由任何給定的個人達到多次;“底部”是一個驚恐的咒語,提供了一個對改變有利,但卻並不一定能帶來改變的時刻。朋友和親戚,甚至治療師可能會把酗酒者從他的驚恐中拉出,無論是用藥物還是安撫,使他“恢復”,回覆他的“驕傲感”和酗酒,只是在之後的某個時間達到一個更災難性的“底部”,在那時他又將足夠達成改變。試圖在這種驚恐時刻之間的階段去改變酗酒者是不可能成功的。

以下對“測試”的描述清楚地說明了驚恐的性質。

我們不喜歡宣稱任何個人是酗酒者,但你可以迅速診斷自己。走到最近的酒吧間,嘗試一些有控制的飲酒。試著喝酒並突然停止。多試一次。如果你對自己誠實的話,不需要很長時間就能做出判斷。為了你對自己的狀況有了充分了解,這值得一次糟糕的緊張不安。[A.A.,1939,p.43]

我們可以把上面引用的測試比作命令一個司機在溼滑的道路上行駛時突然剎車:他將很快發現他的控制力是有限的。(用“溼滑的道路 slippery road / skid row(譯註:應該是一個發音的雙關,skid row 為貧民窟)”來比喻城裡的酗酒區並不恰當)。

跌入谷底的酗酒者的驚恐就像是一個人以為自己可以控制一輛車,卻突然發現這輛車和他一同失控。突然間,按壓他所知道的剎車似乎讓車輛變得更快。這是一種發現它(系統,即他自我+車輛)遠比比他自身更巨大的恐慌。

就這裡展示的理論而言,我們可以說,“跌入谷底”在三個層面上體現了系統理論。

- 酗酒者在清醒的不適上的努力,到了一個臨界點,他的“自我控制”的認識論已破產。然後他喝醉了,因為“系統”比他自己還龐大,他可能會向它投降。

- 他反覆地醉酒,直到他證明了有一個大得多的系統。然後他遇到了“跌入谷底”的恐慌。

- 如果朋友和治療師安撫他,他可能會進一步實現不穩定的調整,對他們的幫助上癮,直到他證明這個系統不起作用,並再次“觸底”,併到一個更低的水平上。在這點上,就像在所有控制論系統中一樣,任何侵入對系統影響的效果(正負)都取決於時機。

- 最後,“觸底”現象與雙重約束的經驗有著複雜的聯繫(Bateson等,1956)。Bill w.敘述了他在1939年被William D. Silkworth醫生診斷為無藥可救的酗酒者時觸底,這一事件被認為是A.A.歷史開端(A.A., 1957, p. vii)。D. Silkworth 還“向我們提供了工具,用來刺穿最強硬的酗酒者的自我,他用這些令人震驚的短語來描述我們的疾病:強迫我們喝酒的心魔(obsession of mind)和迫使我們發瘋或死亡的身體過敏”(Bill w. in A.A., 1957, p. 13; 斜體)

這種基於酗酒者的身心二分法認識論的雙重約束(double bind)被正確找到了。他被這些話逼到了一個地步,在這個地步,只有深層無意識的認識論的非自願改變:一種靈性的體驗,才能使致命的描述變得無關緊要。

THE THEOLOGY OF ALCOHOLICS ANONYMOUS

酗酒者匿名協會的神學

A.A. 神學的一些突出要點是:

(1) 有一種比自我更強大的力量(Power)。控制論將進一步認識到,通常理解的 "自我" 只是一個更大的負責思考、行動和決定的試錯系統(trial-and-error system)的一小部分。這個系統包括了在任何特定時刻任何特定決定相關的所有信息通路。"自我" 是對這互鎖過程所屬於的更大領域中的一個不恰當限定了的部分的錯誤 "實物化 reification"。控制論還認為,兩個或更多的人(任何一群人)可以共同形成一個這樣的思考和行動系統。

(2)這種力量被認為是個人化的,與每個人密切相關。它是 "你所理解的上帝"。

從控制論的角度上講,"我"與我周圍任何更大的系統(包括其他事物和人)的關係將不同於 "你"與你周圍一些類似系統的關係。從邏輯上講,"一部分"關係必須是互補性的,但 "一部分" 這個短語的含義對每個人來說都是不同的。(*這種融合風格的多樣性可以解釋為什麼有些人成為酗酒者,而其他人則不會。) 這種差異在包含一個以上的人的系統中尤其重要。系統或 "力量" 與每個人所處的位置不同。此外,可預見的是,當這些系統遇到對方時,會在這個意義上承認對方為系統。我走過的森林的 "美" 是我對個別樹木和森林整體作為系統的生態的認可。當我與另一個人交談時,類似的審美認可會更加印象深刻。

(3) 通過 "觸底" 和 "投降",發現了與這種力量的良好關係。

(4) 通過抵制這種力量,人,特別是酗酒者給自己帶來了災難。因為科技人員越來越有能力對抗最大的系統,將 "人"與環境對立起來的物質主義哲學正在迅速瓦解。他所贏得的每場戰鬥都會帶來災難的威脅。無論是在倫理學還是在進化論中,生存的單位不是生物或物種,而是生物所處的最大系統或 "力量"。如果生物摧毀了它的環境,那麼它也就摧毀了自己。

(5) 但很重要的是,力量沒有獎懲。它不具備這種意義上的 "能力"。用聖經的話說,"萬事都互相效力,叫愛神的人得益處"。反之,對那些不愛的人也是如此。單方面控制意義上的力量的概念對A.A.來說是異質的。他們的組織是嚴格的 "民主"(他們的說法),甚至他們的神也仍然受到我們稱之為系統決定論的約束。同樣的限制也適用於A.A.贊助人和他希望幫助的酗酒者之間的關係,以及A.A.中央辦公室和每個地方團體之間的關係。

(6)匿名酗酒者協會的前兩 "步" 共同確定了成癮是這種力量的一種表現。

(7) 每個人與這種力量之間的健康關係是互補性的。這與酗酒者的 "驕傲" 形成了鮮明對比,後者的前提是與想象中的 "他者" 保持對稱性的關係。分裂-發生的變化總是比它之中的參與者更強大。

(8) 每個人與這種力量的關係的質量和內容在 A.A. 的社交結構中得到指示或反映。這個系統的世俗方面,即它的管理,在 "十二項傳統"(A.A.,1957年)中有所闡述,它是對 "十二步" 的補充,後者發展了人與力量的關係。這兩份文件在第十二步中有所重疊,其中規定:對其他酗酒者的援助是一項必要的精神鍛鍊,否則成員很可能會復發。整個系統是一種涂爾幹式的宗教,即人與社區的關係與人與上帝的關係相似。"總之,每個人與力量的關係最好用 "是其中的一部分" 這句話來定義"。

(9) 匿名性。須明白,在A.A.的思想和神學中,匿名的意義遠超過保護成員不被暴露和羞辱。隨著整個組織的名氣越來越大,成功越來越多,成員在公共關係、政治、教育和其他許多領域利用他們的成員身份作為一種積極的資產,已經成為了一種誘惑。本組織的創始人之一 Bill w. 本人在早期就意識到了這種誘惑,並在一篇發表的文章中討論了這個問題(A.A.,1957,第86-294頁)。他首先看到,任何搶奪焦點的行為都會對成員造成個人和精神上的危險,他們無法承受這種追逐私利(self-seeking)的行為;除此之外,參與政治、宗教爭論和社會改革對整個組織來說是致命的。他明確指出,酗酒者的過錯與 "今天把世界四分五裂的力量" 是一樣的,但拯救世界不是 A.A. 的事。他們的唯一目的是 "將A.A.的訊息傳遞給需要它的生病的酗酒者"。他總結說,匿名是 "我們所知的自我犧牲的最大象徵"。在其他地方,"十二條傳統 "中的第十二條指出,"匿名是我們傳統的精神基礎。不斷提醒我們將原則置於個人之上。"

對此,我們可以補充說,匿名性也是對系統性關係(systemic relation)的深刻表述,即部分與整體的關係。一些系統理論家甚至會走得更遠,因為系統理論的一個主要誘惑在於理論概念的實物化(reification)。Anatol Holt 說他想要一個保險槓貼紙,上面會(自相矛盾地)寫著:"消滅名詞"(Wenner-Gren 基金會)。

(10) 祈禱。A.A.對祈禱的使用也同樣肯定了部分與整體關係的互補性,其方法非常簡單,就是尋求這種關係。他們尋求那些個人的特質,如謙遜,實際上正是在祈禱的行為中練習的。如果祈禱的行為是真誠的(這並不那麼容易),上帝就不能不答應請求。這對於 "你所理解的上帝" 來說尤其正確。這個自我確認(self-affirming)的同義詞,包含了它自己的美,正是在跌入谷底的雙重約束痛苦後需要的安慰。

更為複雜的是著名的“平靜禱文(Sernity Prayer)”:

"上帝請賜予我們寧靜,接受我們無法改變的事;請賜予我們勇氣,改變我們能改變的事情;請賜予我們智慧,使我們能分辨其中的區別。" (這不是A.A.的原始文件,作者不詳。我引用了我個人喜歡的形式(A.A., 1957, p.196)。

如果雙重約束導致痛苦和絕望,並深層地上破壞了個人的認識論前提,那麼反過來說,對於這些傷口的癒合和新認識論的成長,對雙重約束的顛倒將是適當的。雙重約束導致了絕望的結論,"沒有其他選擇"。而寧靜禱文明確地將禮拜者從這些令人瘋狂的約束中解放出來。

在這方面,值得一提的是,偉大的精神分裂症患者 John Perceval 觀察到了他的 "聲音" 的變化。在他的精神病開始時,他們用 "矛盾的命令"(或我說的雙重約束)欺負他,但後來當他們向他提供明確定義的選擇時,他就開始恢復了(Bateson,1961)。

(11)在一個特點上,A.A. 與家庭或紅杉林這樣的自然心智系統有很大不同。它有一個單一的、組織致力於最大限度地實現的目的,“A.A.的信息傳遞給需要它的酗酒病人”。在這一點上,A.A.並不比通用汽車公司或西方航空更先進。但生物系統,不同於那些西方思想(尤其是金錢)的那些前提,都具有多目的性(multipurposed)。在紅杉林中沒有一個單一的變量,使得我們能說整個系統是以最大化該變量為導向,且所有其他的變量都是附屬於它的;而且,事實上,紅杉林的運作方向是最小值(ptima),而不是最大值。它的需求可以被滿足的,任何東西過多都是不好的。

然而,有一點:A.A. 的唯一目的是向外的,旨在與更大的世界建立非競爭的關係。要最大化的變量是一種互補性的,具有 "服務" 的性質,而非主導。

THE EPITSTEMOLOGICAL STATUS OP COMPLEMENTARY AND SYMMETRICAL PREMISES

互補性和對稱性前提的認識論地位

上文指出,在人類的互動中,對稱性和互補性可能被複雜地結合。因此,我們有理由問,在文化和人際關係前提的自然史研究中,怎麼可能把這些主題看成是如此基本的,以至於能被稱為 "認識論"。

答案似乎取決於在對人類自然歷史的研究中 "基本" 的含義;這個詞似乎有兩種含義。

首先,我把那些更深地植根於頭腦中的前提稱為更基本的,它們是更 "硬編碼" 的,不易被改變。在這個意義上,對稱性的驕傲與酗酒者的傲慢是基本的。

其次,我將把那些指的是更大的而不是更小的宇宙系統或構架(gestalten)的思想前提稱為更基本的。"草是綠的"這一命題不如 "顏色差異帶來差別 "這一命題來得基本。

但是,如果我們問一下,當前提發生變化時會發生什麼,很明顯,"基本" 的這兩個定義在很大程度上是重疊的。如果一個人實現或經受了深植於他頭腦中的前提的改變,他肯定會發現,這種改變的結果會影響到他的整個世界。這樣的變化我們完全可以稱之為 "認識論的"(epistemological)。

那麼問題來了,什麼是認識論上的正確,什麼是認識論上的 "錯誤"。從酗酒對稱性的 "驕傲" 到互補性的 A.A.的變化是對他的認識論的修正嗎?互補性是否比對稱性更好?

對A.A.成員來說,互補性永遠比對稱性好,即使是網球或國際象棋微不足道的競爭也可能是危險的。這一膚淺的小插曲可能會觸動深藏的對稱性前提,但這並不意味著網球和國際象棋為每個人提出了認識論上的錯誤。

倫理和哲學問題實際上只涉及最廣泛的宇宙和最深的心理層面。如果我們深入甚至無意識地相信,我們與我們相關的最大系統:"大於自我的力量(Power)" 的關係是對稱的和競爭性的,那麼我們就錯了。

LIMITATIONS OF THE HYPOTHESIS

假設的侷限性

最後,上述分析受制於以下限制和含義。

(1)並不是說所有的酗酒者都是按照這裡概述的邏輯來操作的。很可能存在其他類型的酗酒者,而且幾乎可以肯定的是,在其他文化中,酗酒者的成癮性將遵循其他路線。

(2) 並不是說匿名酗酒者協會的方式是唯一正確的生活方式,也不是說他們的神學是唯一正確地從控制論和系統論的認識論中衍生出來的。

(3)我們沒有斷言人與人之間的所有聯繫都應該是互補的,儘管很明顯,個人與他所處的大系統之間的關係必須是這樣的。人與人之間的關係將(我希望)永遠是複雜的。

(4) 然而,我認為非酗酒的世界可以從系統論的認識論和 A.A. 的方式中學習到很多。如果我們繼續以笛卡爾式的心物二元論來運作,我們可能也會繼續以上帝與人、精英與人民、被選中的種族與其他種族、國家與國家、人與環境的角度來看待這個世界。一個既擁有先進技術又以這種奇怪的方式看待世界的物種是否能夠持續下去,這是存疑的。

Oceanic Institiute Hawaii 夏威夷海洋研究所

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間