「你為什麼想要放棄,唐望?」 「與你的理由相同,我不喜歡」「你為什麼回來呢?」 「與你回來的理由相同,因為沒有其他的生活方式了。」

這是一篇關於作品《無 Nothing》背後的研究與創作思路的筆記草稿。

寫這樣的一篇文章我是愧疚的,作品需要解釋意味著我並沒有盡到創作者的職責,但或許在當前記錄下其緣由,進行梳理,獲得反饋,或許能反過來讓作品有更多的轉機:再次聲明,任何人無法在遊戲中感受/理解到體驗皆為我的責任:因為遊戲是體驗而非理解。

解釋自己的創作是一件很蠢的事,但對於一件失敗之作,或許可當作實驗報告發揮餘熱。

創作的想法開始於我想探索遊戲如何達到的冥想/禪意義上的覺知狀態,即:

「遊戲如何能夠帶人進入禪境,覺知的境地?」

「迷幻」與遊戲的傳統

這種嘗試並非唯一,遊戲《SoundSelf 聲音自體:技術迷幻》便在宣傳片中自稱是「第一個試圖創造一種不同意識狀態的遊戲」,它的主要手段是通過無限延伸的幻境生成,對你的聲音進行收集與處理,使得你感覺到與自我的回聲達成應和。

但這類的遊戲也並不稀奇,在小眾遊戲中早有「迷幻遊戲」的傳統,在 itch 上搜索 psychedelic 可以得到接近700個條目。

《冥想遊戲》中的創作團體 ParallaxVisions 便嘗試做了很多:例如《STRUNG OUT in heaven’s high》這個名字模仿 David Bowie 專輯名的遊戲就把一個貓吃貓草的射擊遊戲加上了獨特驚人的視覺效果,而《BicycleDay》作為「精神汙染模擬器」亦不逞多讓,充滿著 shader 的炫技和音響效果的共振:

而先前提到的實驗遊戲開發團隊 Tale of Tales 也曾研究過相關的靈性,感知和遊戲的計劃《CNCNTRC》(他們也將《Luxuria Superbia》這個拿到過 Nuovo Winner 大獎的作品算作其中)

「垮掉的一派」的「反文化運動」的潮流中許多人都有「禪」的傳統。鈴木大拙,以及多少受到他影響的哲學家阿倫·瓦茨(Alan Watts)及音樂作曲家約翰·凱奇(John Cage),你可以在近乎所有當時的文化活動中找到這種「禪」的傳統。

這同樣影響到了諸如科幻, 去年我曾做客 Justpod 驚奇電臺詳細聊過斯坦尼夫斯基·萊姆的《未來學大會》,而赫胥黎的《眾妙之門》,PKD 的《暗黑掃描儀》等都是相關的名作,在此不再贅述,有興趣地讀者可前往:37 迷幻知覺 | 未來心靈簡史:從紅藍藥丸到暗黑掃描儀 。

值得一提的是,Steam 名著之一《Mountain 山》的作者,動畫師、當代藝術家 David O’Reilly 後來的作品《Everything 萬物》之中貫穿全遊的語音,正是阿倫·瓦茨的演講稿。而這是一個在不同的主體視角中穿梭漫遊和冥想的遊戲。David O’Reilly 發佈了長達十分鐘的預告片 Gameplay Trailer 近乎完整對應了瓦茨的一篇演講,他完全是按照瓦茨所揭示的某種哲學視角構造的遊戲。

《全球概覽》社群的著名人物,曾在 ATARI 製作過可能是歷史上第一個藝術遊戲《Moondust》的 Jaron Lanier 發明了VR和虛擬現實,而目前很多的心靈哲學的實驗都大量地在使用 VR 設備進行,例如 Anil Seth 這場TED演講《你的大腦如何幻化出你所意識到的現實》中提到的,他們使用了 Google 的 Deep Dream 算法對影像和知覺進行的處理來研究感知預測。

而目前可能更多人接觸的「冥想軟件」或也可以作為主題思考的參考:

《紀念碑谷》的開發商ustwo之前開發過《PAUSE》,其中的核心交互:緩慢地保持移動,但又不能停下,配合特效的效果將人帶向平靜的效果極好,甚至有相關的臨床的科學研究(PAUSE誕生記)。

記得有一位先前練習劍道的朋友反饋過,《劍入禪境》獨特的「一心開兩門」的覺知呼吸的同時覺知外部的機制或許有某種類似的作用。

當然,這個傳統的另一著名實踐便是 Rami Ismail 所發起並號召大家制作的「冥想遊戲 meditationgames」我已做過介紹 Rami Ismail 冥想遊戲是什麼? What are the Meditations Games (2019) ,而目前落日間也還在堅持做相關的每日實況。

無 Nothing

但,與此類通過各類現實與音頻技術帶來一種視覺上的知覺轉變的方式不同。對於《無 Nothing》來說,我希望達成的並不僅僅一種禪的「感覺」。

而是希望指向「禪」。

語言較難描述,但是我努力為之。

《無 Nothing》這個名字可以談很多。

例如本文的標題在致敬實驗音樂家約翰凱奇做過《關於無的演講》,而海德格爾大量關於「無」的思考被人與老子的哲學相聯,「無名,天地之始。有名,萬物之母」,還有王弼所說的「聖人體無」,「有生於無」等等。

而我很喜歡的一位遊戲設計師 Pippin Barr ,他去年發佈了一個有趣的系列遊戲項目《The Nothing Suite》,一個由不同的視頻遊戲引擎(如 Unity,Twine,和 PICO-8) 製作的短視頻遊戲集合。

簡單的來說,這是一個由不同遊戲引擎的默認空項目下打包而成的「遊戲集」,包括 Unity 這樣大眾耳熟能詳的引擎,也包括 Twine,Flickgame,PuzzleScript 這小眾開發者會知道的(包括這次我所用的 Construct3)。

他在開頭這樣寫道:

Examine the nothing! Think about the nothing! The nothing is where it all begins! 看看無!想想無!無是一切開始的地方!

這種「有 | 無」的辯證正是其魅力所在,遊戲引擎自身的空白恰恰是無數創造的初始狀態,也是所有的一切運轉得以生髮和傳遞出來的「空」,但那是有待被填滿的「虛空」,而不是「虛無」。

埏植以為器,當其無有器之用。鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。

此外貫穿《無 Nothing》設計的一種實驗性、大膽的嘗試是:

我希望將電子遊戲程序外的事物作為遊戲內容的重要之物而納入設計/引導之中。

這意味著大部分我都無法去用量化的方式去評價和定量的約束,這也讓這樣的遊戲看起來額外地「不遊戲」。(這部分我在「做的虛構」的定義,「Do it」藝術項目,還有 DK 的思考那找到了迴音)

你可以說這裡有Meta的成分,但不如說,整個遊戲就是衝著遊戲外的事物(Meta)而設計的。

當然或許這前進得過多了,或許這種設計方式太過鬆散而不能夠形成足夠的支撐。

好的,暫且不做評價,先進入我這次的遊戲《無 Nothing》,我將解釋每一個場景背後的思索和創作的意圖,和所希望關聯到的傳統。

大道無門,千差有路 —— 《禪宗無門關》自序

看

這是一片海。

我所錄製的朗讀是作家伊塔洛·卡爾維諾《帕洛馬爾》第一章《帕洛馬爾在海濱》的第一部分:「閱讀海浪」,作為卡爾維諾所安排在第一章開頭,如他說解釋的: 1.1 對應的是純粹的視覺經驗。

水、海浪,這種事物常常令科學和「玄學」所著迷。

卡洛斯·卡斯塔尼達在回到巫士唐望的訓練時,學習的正是要凝視,直到能夠「看見」水(見唐望三部曲第二《解離的真實》水的旅行 前後):

我試著凝視池水,但水面上的波紋使我分心。我的思想與視線開始遊移到周圍事物上。唐望立刻敲我的頭,再次命令我注視池水,什麼都不要想。他說凝視水波是件很困難的事,必須努力嘗試。我試了三次,每次都會被其他事物分心。每次唐望都有耐心地搖晃我的頭。最後我的思想與視線終於都集中到水面上;水波盪漾,我開始沉浸於觀察它的透明感。水變得有些不同,似乎較為沉重,較為灰綠些。我注意到水的波紋非常清楚銳利。然後突然間,我覺得我不是在觀看一池波動的水,而是一幅水的照片;在我眼前的是凍結的一段水流,波紋都靜止不動,我能夠看到每一條。然後它們開始發出一種綠色的熒光,一種綠色的霧以波紋狀擴散開來,綠光越來越亮,最後成為耀眼的光輝,照亮了一切。我不知道我在水池邊停留了多久。唐望沒有打擾我。我沉浸在如霧的綠光中。我感覺它包圍著我,慰藉著我。我沒有思想,沒有感覺。我只有一種寧靜的知覺,知覺到一種明亮、慰藉的綠光。

複雜科學中談及湧現常常以海浪的打轉作為研究對象,而在德勒茲的《褶子》中同樣喜愛水流的比喻:

物質因而呈現為一種有著無窮小微孔、海綿狀的或雖有孔洞卻並非真空的組織結構,孔洞裡總是還有孔洞,每個分離體,無論多麼小,都包含著一個世界,因為它總要為不時過往的東西所洞穿,為越來越細微的流體所圍繞、所滲透。整個宇宙彷彿「一汪物質的池塘,裡面盪漾著各式各樣的流波和漣漪」。

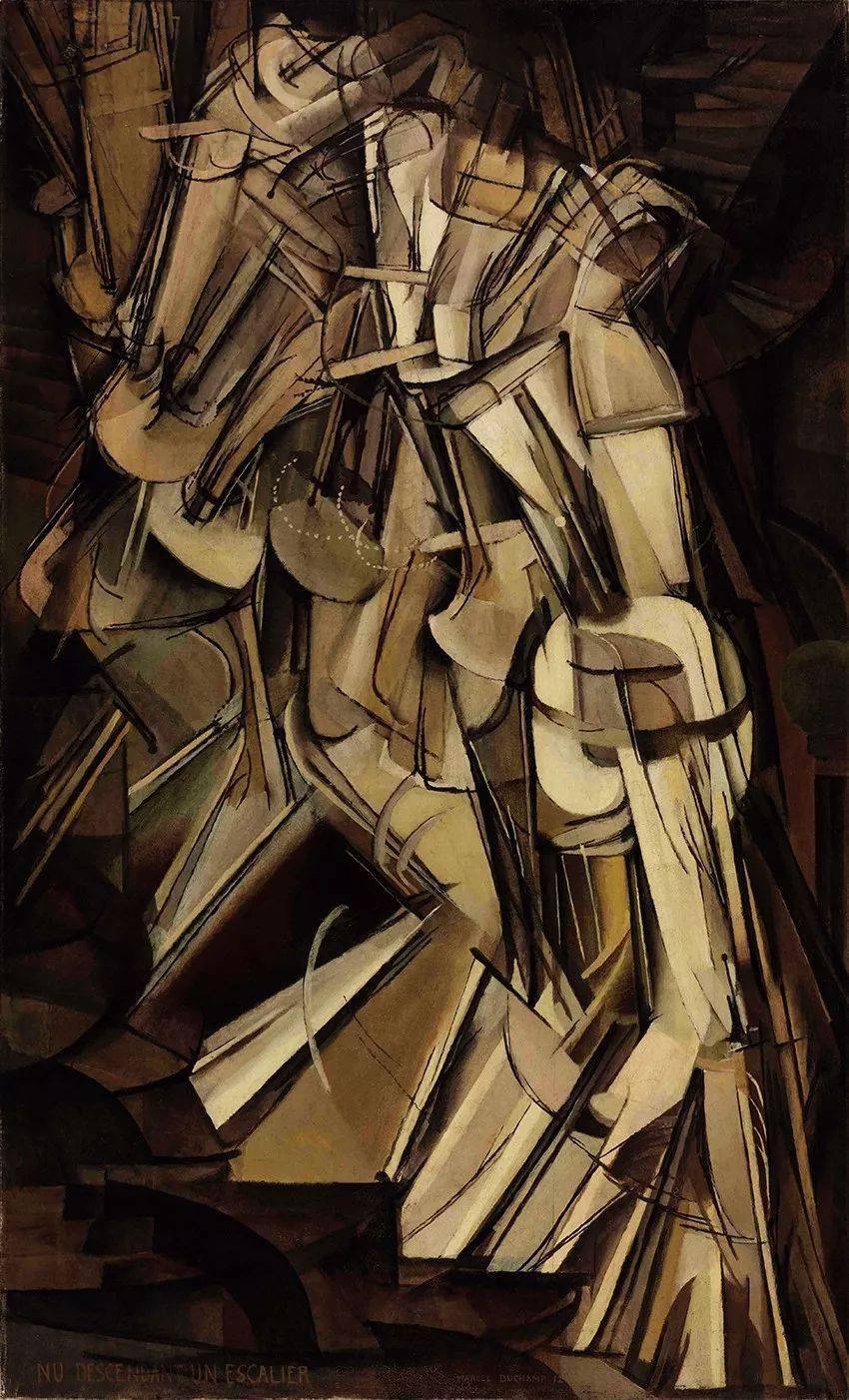

有趣的共鳴是《褶子》所描述的巴洛克藝術彷彿藏著世界的奧秘,赫胥黎在《眾妙之門》中也描繪了他在迷幻狀態下看到如《茱蒂絲的歸來》畫作中無限旋轉滾動和衣褶;

所以第一關,就是希望「凝視你面前的水,但是不要被水的聲音所吸引」,然後「傾聽我的聲音」。

我邀請玩家如同《帕羅馬爾》中所描述的那樣,真正地嘗試去捕捉和定位,思考「一個海浪」是什麼?

海水在盪漾,輕輕拍打著沙灘。帕洛馬爾先生佇立岸邊觀浪。他並未沉迷於觀察之中,不,他清醒地知道自己在幹什麼:他要看看海浪的一個浪頭。不能說他在觀察,因為觀察需要相應的性格、相應的心情、相應的外界條件。帕洛馬爾先生原則上雖不反對進行觀察,但觀察所需要的上述三個條件他全都不具備。再說,他不是想看整個海浪,而是隻要看海浪的一個浪頭,並無其他奢望。為了獲得清晰的感覺,他為自己的每一個行為都預先確定好一個有限而明確的目標。

所以在這裡我無法控制你的視知覺,我無法判斷此時地你正在以什麼樣的方式望見海浪,是你聚焦你的注意力在一個浪頭?是浪花上的形狀?是整塊手機屏幕?還是不斷閃爍的細小的一處噪點?我無從判斷和納入計算,但希望邀請你去進入這樣的視覺思考中。

昌以犛懸蝨於牖,南面而望之。旬日之間,浸大也;三年之後,如車輪焉。以睹餘物,皆丘山也。乃以燕角之弧,荊蓬之簳射之,貫蝨之心,而懸不絕。以告飛衛。—— 紀昌學箭

觀

第二關的想法很簡單,我想讓你嘗試以一種不同於我們通常把握事物的觀看方式。

我們通常對於某些事物的把握方式是按邏輯和空間進行區分:如桌上有一個蘋果。但是如果你畫過油畫,你會意識到,重要的是,實際上蘋果與桌子之間是沒有存在所謂的輪廓線:

古典教條把素描和顏色區分了開來:先勾勒物體的空間圖式,然後再給這些圖式塗滿顏色。塞尚的說法卻正與此相反:「塗顏色的同時必然也是在勾勒圖式」,意思就是說無論是在被知覺的世界裡還是在那意在表現此知覺的世界的畫上,物體的輪廓及形狀都不是嚴格地和顏色的斷續及變化分離開了的,都不是和各個著了色的模塊分開了的;這些模塊包含了一切:形狀、顏色、物體的形體外觀以及物體和它周圍諸物體的關係。塞尚想要做的是通過對各種顏色的安排把物體的輪廓和形狀正如自然把它們展現在我們眼前的那般在畫布上展現出來。正是如此,他才會對顏色紋理進行極其細緻的研究,他所畫出的蘋果才會膨脹出來,才會溢出循規蹈矩的素描所定下的界限。—— 梅洛龐蒂

當我們看到一副風景的時候,也並不是一口氣全景式的如同看畫一樣看到的,這種被梅洛龐蒂描述為視角主義的觀看方式,取消了自然的看之律動和生命本身。

維亞爾·愛德華 Édouard Vuillard

所以這裡僅僅是個有些取巧的邀請,希望大家與自己過去的視覺經驗「遊戲」,嘗試打破我們已經深深浸入顯示屏內外的邊界,將其與外部世界看作連續的空間的現實(這只是現實的一塊顯示屏上的像素),並且覺知自己的時空位置。

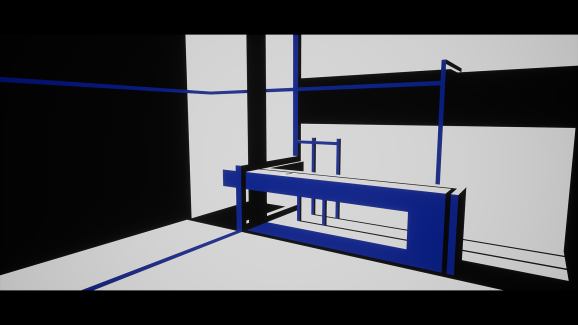

Jonathan Blow 的《見證者》中面對蘋果樹,我們或許可以區分「看」與「看見」,來自「Do it」中在孟買工作的印度藝術家 Shilpa Gupta 的方案則區分了「Look Straignt 望向前方」與「See」。

這部分或許可以提到我覺得很驚喜的本次參賽作品《回》的前半段,你在純色空間中為部分的空間上色,而這帶來了顏色對空間知覺的改變的和重構,很精彩。

面

骰子到底有多少個面?

抱歉我實在不會引擎的3D功能,只能暫時蹩腳地做出一些旋轉。

但問題很清楚,骰子到底有幾個面?

對於理解的「骰子」來說,它當然是六面,但作為「物」來說,你能想起它其實有無數個面嗎?

倘若我們觀看某一個事物,不借助語言、觀念、我們是怎麼做到每次看到不同的蘋果而認出它是蘋果,看到不同的面而能夠將其把握為同一事物呢?

這便也是哲學家柏格森與梅洛龐蒂的問題。

梅洛龐蒂在談及古典繪畫的問題時這樣談到:

世界實際上是在我們與世界的接觸中呈現給我們的,而這與世界的接觸正是知覺給予我們的。每時每刻,在我們的目光流轉於現實場景中的時候,我們都必然只能從某一個確定的觀點出發,而這些前後相繼的瞬間之所見,無論是關於哪一個風景區域的,都是不能夠簡單地相互疊加起來的。—— 《知覺的世界》

而柏格森關於綿延、記憶與知覺的問題也從此處開始:

一個物質對象在眼睛上形成印象,在精神之中留下某種可見的回憶。如果回憶果真是固定在大腦中,那麼通過眼睛獲得的回憶將是什麼樣的?對象的搖晃,或者眼睛的移動,就有可能不只一個圖像,而是10個、100個、1000個圖像,如同電影膠捲那麼多,甚至更多。如果對象在一定時段內被研究,或者分別在不同時刻被觀察,那將是關於這一對象的成百萬的不同圖像。——《思想與運動》p155

而是攝影所蘊藏著豐富的可能性,也是《見證者》對3D空間連續統的發現與設計。

我一直覺得計算機圖形學的Shader不僅僅是一種風格化美術的技術,而是一種關於知覺的指認:過去人需要調用各種敘述的描寫,需要藉助畫家的探索(是否也可以用「現實主義」「抽象派」「印象派」甚至「具象表現主義」等方式來描述?),但我們今天可以嘗試用如上文舉的深夢VR的例子去真的外化這種畫家強調的知覺感,而無需將其視作純粹的藝術對象。

說

我一直很喜歡 Pippin Barr 的一組遊戲《阿布拉莫維奇方法遊戲 Abramovic Method Games (2014)》

除了什麼區分黑色和白色米粒這樣的「無聊」關卡外,有一個關卡讓我印象深刻《對著一棵樹抱怨 Complaint to a tree.》,我在2019年與張哲川在上海昊美術館的分享《說不可說:電子遊戲的藝術語言》中,我也提供這了遊戲截圖作為海報。

我細細地看著這樣的一棵樹,它紋理簡單、清晰,倒映著我的不安與恐懼;但它給我留了空間,我述說、反覆、重寫、擦除、喃喃自語、歇斯底里;它照單全收,如一尊安詳、深遠的坐佛,平穩地紮根與包容。

而似乎也有那種對著樹洞訴說,將自己的恐懼寫在紙上並從廁所沖走,對著一洗手池的水訴說然後看著漩渦帶它們離去的做法。

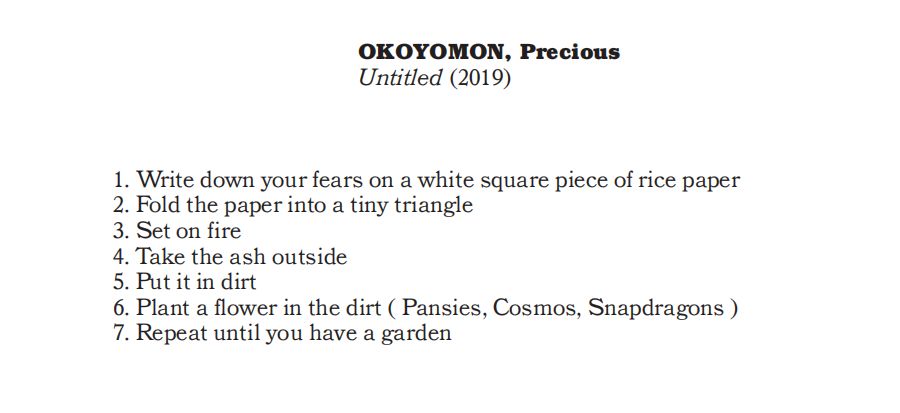

OKOYOMON, Precious 的「做」項目有類似的表述

1.在一張白色的方形宣紙上寫下你的恐懼 2.將紙折成一個小三角形 3.放火燒掉 4.把灰燼帶到外面 5.把它放在土裡 6.在泥土裡種上一朵花(三色堇、波斯菊、金魚草)。 7.重複進行,直到你有一個花園

而我這也僅僅是一個對著海浪的重複和變化訴說的場景罷了。

如果大海能夠帶走我的哀愁 就像帶走每條河流。

答

一個用計算機和提前準備好的回答隨機「敷衍」你的問題的場景。

Pippin Barr 一個早期的小作品有類似的做法 《Guru Quest 大師的追尋》,而他去年用 JavaScript 以及 p5.js 做了重置,他這樣描述這個作品:

A game to solve all your life’s problems with! Consult the guru on any matter your heart desires and let him bestow wisdom upon you! Relive the Golden Age of text adventures! Beat the guru at his own game! So to speak! 一個解決你生活中所有問題的遊戲!對於任何你內心想要的事情,都要請教上師,讓他賜予你智慧!重溫文本冒險的黃金時代!在大師自己的遊戲中打敗他!可以這麼說!

那是一個在大師的寺廟邊打字發問,而收到一些「似是而非」的回覆的遊戲。

這往往也是所謂的「禪師」笑話的某種範式,通過一些似乎是重複或無意義地話回應或照見發問者;而也有曾經風靡一陣的《答案之書》採用了類似做法。

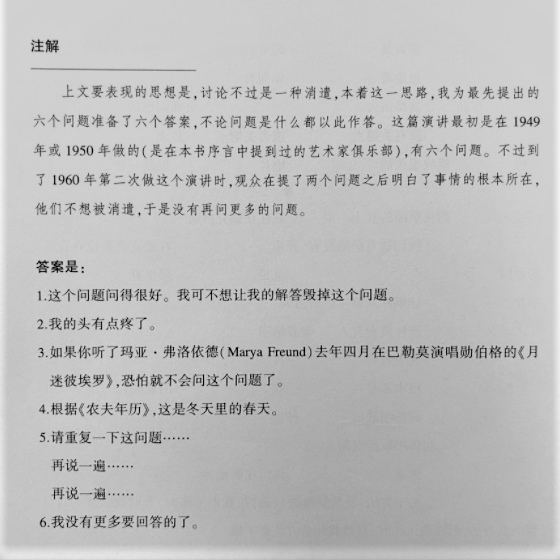

但這也是 John Cage 在他的《關於無的演講》結尾部分的答疑環節的做法,他在《沉默》一書中這樣註解到:

上文要表現的思想是,討論不過是一種消遣,本著這一思路,我為最先提出的六個問題準備了六個答案,不論問題是什麼都以此作答。這篇演講最初是在1949年或1950年做的,有六個問題。不過到了1960年第二次做這個演講時,觀眾在提了兩個問題之後明白了事情的根本所在,他們不想被消遣,於是沒有再問更多。

而他提供的六個回答是這樣的:

1.這個問題問得很好。我可不想讓我的解答毀掉這個問題。 2.我的頭有點疼了。 3.如果你聽了瑪亞·弗洛依德(Marya Freund)去年四月在巴勒莫演唱勳伯格的《月迷彼埃羅》,恐怕就不會問這個問題了。 4.根據《農夫年曆》,這是冬天裡的春天。 5.請重複一下這問題……再說一遍……再說一遍…… 6.我沒有更多要回答的了。

這件事或許並不那麼難以理解,如果人的語言和問題總是被某種定式所困擾,甚至問題本身就是出在語言本身,那或許可以通過一套解構語言的方式來回應大部分的問題? 如同人某種錯誤的思維方式是一套系統,而或許可以通過設置一套對應的系統去調製?或者是如同禪宗的「棒喝」,言語的回應或思考方式或許總是差錯,總我法二執,而無言和胡言之間有多少差別?

在《E32 賽博文本中的幽靈作者》中所提到的 Eliza 效應或許也有如此正面運用的潛能。或許我們不應輕蔑的看待這些付諸隨機數的回應,而是將計算機的隨機數同樣讀解為一種電流與信號時鐘的偶然性躍動,是某種必然甚至同樣是「天意」,而認真思索和對待這些回答。

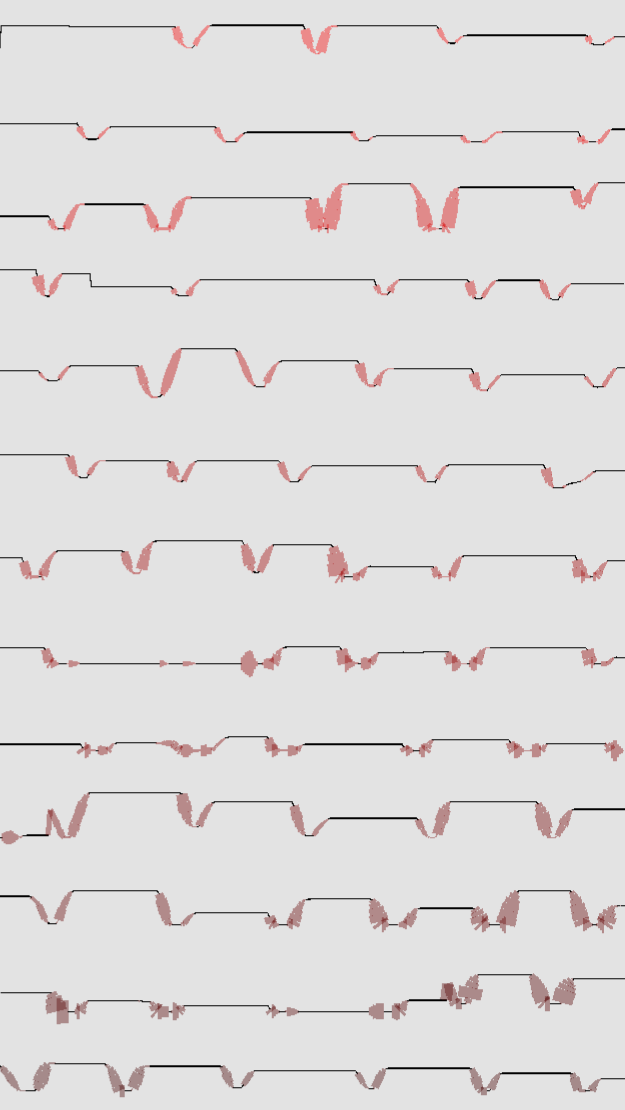

聽自己

聽聽自己的心跳。

並且跟隨著它在屏幕上用手指滑動劃出你的「生命樂章」。

感受到了嗎,那是屬於你的、獨一無二的聲音和作品。

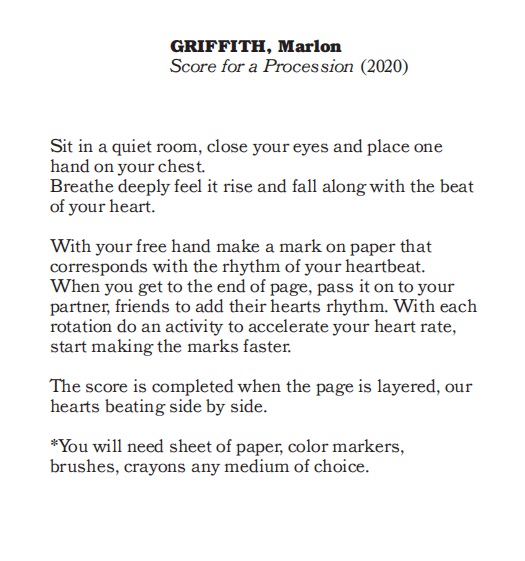

這是一個對「Do it」中的藝術家Marlon Griffith 的方案《遊行樂譜 Score for a Procession》的數字化改編:大意就是用手感受你的心跳的同時,在紙面上做下記號。

坐在一個安靜的房間裡,閉上眼睛,把一隻手放在胸前。深呼吸,感受它隨著你的心臟跳動而起伏。用你的手在紙上做一個與你的心跳節奏相對應的標記。當你完成一整頁時,把它傳給你的夥伴、朋友,讓他們加上自己的心跳節奏。每轉一圈,做點活動來加速你的心率,開始更快地做標記。當這一頁被分層,我們的心並排跳動時,樂譜就完成了。 *你將需要一張紙,彩色標記,畫筆,蠟筆等任何選擇的媒介。

既然他說是「任何媒介」,那麼電子遊戲也是可行的。

而在 Ale Cámara 製作的冥想遊戲《不是米更好》是一個回憶他自己的女兒出生時的遊戲「諾拉的體重只有780克,略低於一包大米。這個遊戲試圖捕捉小諾拉在你胸前睡覺的最初幾個星期的罕見的喜悅,發出各種聲音。」而他的這個關於呼吸的作品需要一些遊戲外的準備:

準備:從家裡拿一包大米(或類似的東西),重量約為1公斤。戴上耳機,躺在椅子上,把大米包抱在胸前,準備好後拿起鼠標點擊。

雖然我家的貓的體重遠超1kg,並且有點舉不動,但溫熱的體驗和厚重的感覺為這個遊戲的儀式感和體驗都增色了許多,這種遊戲外的行動是一種對玩家更加深度的邀請,有種越出屏幕的力量(異世相遇(誤))。

聽世界

很簡單的交互,一陣嘈雜的畫面與聲音,而遊戲要求你「長按,細聽」,而長按之後,畫面逐漸變暗,時間似乎開始累積,但卻立刻消失不見,你等待著、聽著……

「但什麼聲音都沒有」

但真的「什麼聲音都沒有嗎?」

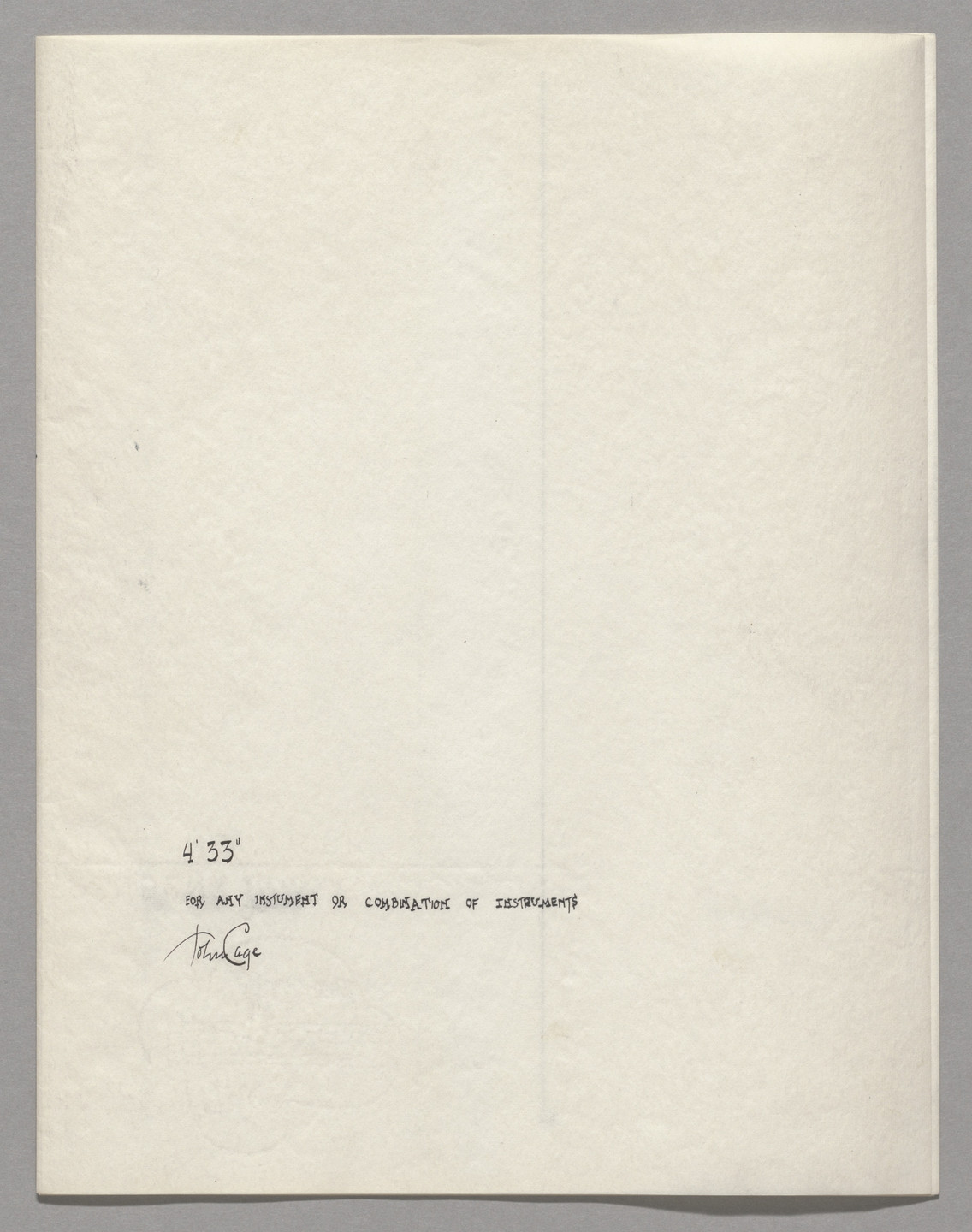

約翰·凱奇(John Cage)據《易經》而確定了4:33這樣的時間長度而寫下了這一首歌《4'33'’》。

演奏方式是在鋼琴前靜坐4分鐘33秒。

當坂本龍一對著被洪水浸泡過的鋼琴彈奏「走調」的音樂時,他聽到的是鋼琴自身的木質結構自由的聲音;而樂器就像遊戲,本身是被設計出的,在鋼琴的每兩個相鄰的按鍵中藏著無數的音,而那自然之聲呢?合成器發出的聲音呢?世界上存在真正的「噪音」嗎?

重要的不是安靜的「感覺」,而是能將「噪聲」視作本該如此,約翰凱奇說:

當我們試圖忽視噪聲時,噪音令人煩躁,不過當我們側耳傾聽時,卻發現它如此迷人

有人講過一個關於凱奇的故事:凱奇所住公寓大樓的煙霧報警器出了故障,不停地響了一整夜,樓裡的人全都無法入睡,除了凱奇。他說:「我躺在床上,仔細傾聽聲音的模式,並將其融入我的思緒和夢境中。然後我就睡得很安穩了。」就像他勸說 Kyle Gann 嘗試在音樂會上享受嬰兒的啼哭聲,不讓這種聲音毀掉一曲現代音樂一樣(約翰凱奇《沉默》)。

而問題回到了這裡,如果沒有所謂的「噪聲」,那有所謂的「好」的聲音嗎?

觀眾所聽到的音樂是該時段內發生的所有聲音。

「一根琴絃,一次日落,皆為演出」

在這個關卡中,遊戲使用了強制的「反反饋」的設計(交互帶來的是反饋的減弱至消失,並且為了通關,你被要求「忍受」這樣的消失)。

或許說,即便它做得很糟,但《無 Nothing》試圖成為這樣的遊戲:

遊戲中的交互是為了停止交互。

遊戲的存在是為了消去自身,而指向世界。

思

眼耳鼻舌身意。

這關是一次可笑的嘗試。

我竟試圖去設計一個與玩家的想法和念頭直接互動的遊戲,並以此觸及那個驚人和不可能之事:「如何停止思考?」

而要命的是,當我提出這一問題後,反倒思考和念頭就開始形成了「這遊戲想幹啥?」。

那麼緊接著便於與念頭搏鬥的過程,埃克哈特·託利在《當下的力量》的開頭談到過「我真恨我自己」時,他意識到了「怎麼會有兩個我?」,而克里希那穆提的提示或許與之相通「掌控者即是被掌控的對象」。

或許稍微有點意思的是我對念頭的形象的構造:

一個念頭是在上一個念頭之後被生出,隨著時間變化而逐漸淡去,不斷浮現而如同無限展開的註釋,在前一個念頭基礎上相互連接。

這個氣泡來表徵念頭,包括「停止思考」的念頭。

一場草草結束的,帶起念頭後的笨拙搏鬥。

結語

如果你感興趣你可以點擊鏈接嘗試看看,加載可能會慢些(電腦或手機瀏覽器皆可)「落日間服務器」「itch 頁面服務器」。

此外如果你覺得有所啟發,也歡迎在itch或機核的遊戲頁面《無 Nothing》留下你的感受或投上一票。

菜單交互做得很差(我還是把一個月長的GameJam變成了兩天)。

數字三角指示了這是第幾關,每關通關後都會自動返回,點擊⚪切換關卡,點擊三角進入。

短期內不會在這個方向上再做延伸,大概先草草做份筆記記錄在此,也不知是否有意義。

感謝錦華明朝體的遊戲海報字體支持。

就算你能說盡天下詞那又怎樣? 還不如掀了這桌麻將 一起聽聽海浪 —— 小老虎 《為你出生入死九十九次》

But this should be a game for 10 years to make.

此草稿屬落日間界面式研究方法(Interface Research/Creation)對於「遊戲-無 Play-Nothing」或「禪-遊戲」的產出,應與其他的界面式研究視作同系列:如「聲音-遊戲」《再重聚:音頻驅動的遊戲設計視角 Re-Reunion: Audio-Gameplay Design》,「中國當代藝術-遊戲」小史《中國當代藝術場域的電子遊戲 The video game in the Chinese Contemporary Art Field》,「文學-遊戲」《文學機器如何運行 How Literature Machine Works》(待正式發佈)等。

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮。