前言:這篇文章可以看作是另一篇

的姊妹篇,而且由於同屬播客文稿,口語化的優缺點仍然兼具。由於本篇寫就時間更早,這兩篇情感態度的軌跡也能反映最近的心境變化。從內容上說,這篇文章所提的問題部分地被另一篇所解答和消解,但多少有點無奈,沒有被消解的部分,仍然揮之不去令人困惑。

高歌猛進的現代化進程中,需要一種與之匹配的向前心態,這體現了生產力發展與生產關係發展的同步性。步入現代,某種習焉不察的傳統被連根拔起,創新從錦上添花一躍成為生活必需,實際上資本主義發展與西方文明擴張以創新為底色,從歐美髮端的現代社會格局下,剩餘價值範疇下的所有事物中,社會主流期待其中的一小部分,即創新。

舉例而言,由於人一輩子可以做很多工作,所以每個崗位上的人都可能發生變化,因此選擇時候往往側重這個崗位人選的應變能力,自由職業者、靈活就業、斜槓青年都是這種期待的產物,你很容易可以看到諸如:“在不確定的時代自處”、“社會紛亂下帶自我認同”等等,變化與穩定被安置到社會與個人兩端。

但似乎還是有所不同,現在創新機制成為了一種制度化方案,這個系統本身其實並不創新,同時,這個系統也沒有歷史。現在的創新是一種演化論意義的創新,最具有適應性的創新埋藏在巨大的系統中,等待後人發掘與取用。只要在這個系統內,我們儘可以撒野與創新,但系統本身卻像是房中的大象。另外,系統也有一種擴張的傾向,一旦提出超出系統的方案,就可以將其吞噬進去,以維持系統的存在。

那麼,在這種情況下,可能世界的存在還有什麼意義?進一步說,歷史還有意義嗎?

歷史與可能世界

首先,為什麼歷史與可能世界有聯繫?可能世界並不曾現實存在過,但具有存在可能性。而這種可能性的兌現幾乎總指向未來,而歷史脈絡是從過去延伸到現在,看上去兩者沒有任何交集,那麼如何與可能世界相聯繫?

萊布尼茨較早地明確提出可能世界

應該注意到,這種說法也包含了前面所說的創新邏輯,建立建制化創新系統的嘗試集中在啟蒙運動後,在十九世紀末期塵埃落定。因此,就算在我們所立足的現代意識中,仍然有歷史的草蛇灰線。現代意識無論承認與否都有他自己的一套脈絡,有它自身的傳統。與此類似,創新本身也是有傳統的,這一點往往被現有結構所遮蔽。Okay,現在我們至少獲得了一點可能世界下論述歷史的正當性。

更進一步,歷史並不侷限於過去,歷史不只聚焦於長黴的竹簡或者蒙塵的卷宗。儘管講述的是過去所發生的事情,但做出篩選的總是站在歷史終點的史家,對於史料的處理總是帶有一定的當代視角,最有名的論述就是克羅齊的那句“一切歷史都是當代史”。《歷史學的理論與實際》中有這樣的一段論述:

這裡有待搬開一塊巨石,是它阻礙承認哲學與歷史的同一性。……我曾探尋這艱難的種種原因,並找到一種似乎還是主要和根本的原因:恰恰在於未將歷史理解為活歷史和當代史,而是理解為死歷史和過去史、編年史。……當把編年史降低到其實際和記憶功能,而把歷史提高到對永恆的現在的認識時,歷史就凸顯出同哲學一體,而哲學不過是永恆的現在的思想。

這裡的當代意識可能大於權力與歷史的關係,漢武帝對司馬遷的閹割必然影響了史記的編寫,但史記最終的面貌仍然是太史公“成一家之言”。它體現了一種迂迴的一致性,史實的客觀累積與史家的主觀闡釋相互協作,呈現出一種躍動的當代性。當然克羅齊不免誇大了個人的主觀意義,但作為對刻板印象一種反駁是有效的。

可能世界存在於何處呢?在夢裡。不是那種夢中啥都有的意思,而是說可能世界的胚芽先出現在人類的想象世界中,這種未來的開展總是以當下作為開端。穿過萬千人的心靈,更好的世界得以落成。作為交匯的十字路口,可能世界的磚瓦來自與已經出現過的世界。但這也不是說採擷所有文明精華就自動成立一個偉大文明,何況某些良善價值就是衝突的,例如公平和效率,諸多反烏托邦小說更是強調了這一點。

另外,歷史的存在可以提示我們,達到同樣效果的手段五花八門、八仙過海,當然也各有千秋、成效各異,這樣比較的視野一旦引入,歷史上的、現在存在的、以及將會成立的世界之間的區別似乎也不再那麼懸殊,歷史的時間箭頭不再單一,可能世界之間是不論出身的,有益的經驗都應當借鑑。

小徑分岔的迷宮

我們常說“回顧歷史,展望未來”。這樣的時間立場穩定在當下這個時刻,當代的主導地位不言自明,歷史與未來都按當代的方式開展,但正像我一開始試圖說明的,某種穩定的時間箭頭既不歷史,也不完整,拘泥於此可能一葉障目。

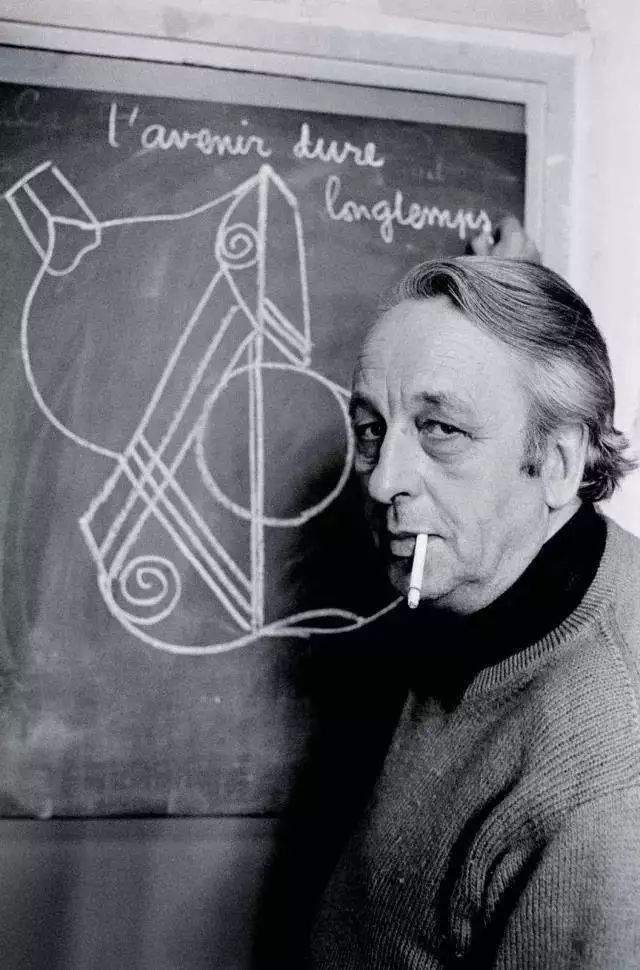

阿爾都塞強調過一種認識論斷裂,這種斷裂體現在在哲人對總問題的把握上。總問題是思想家開展工作的核心,是切入一個思想家問題意識的一條捷徑,在思想家的實踐中反覆彰顯。但總問題往往缺席於明確的論述中,更有甚者,思想家會主動避開它。有點像維特根斯坦那句“即使一切可能的科學問題都已得到解答,也還完全沒有觸及到人生問題。當然那時不再有問題留下來,而這也就正是解答”。同樣地,我們在回顧歷史與展望未來的過程中,幾乎沒有意識到對當代的捍衛,這種態度中可能也有隱秘的時間焦慮。

時間的同一性與連貫性並非理所應當,博爾赫斯的名篇《小徑分岔的花園》是個很好的例子。

主角餘準,在一戰中為德國做間諜服務,事情敗漏後為逃離英國上尉馬登的追捕,他逃進了一個花園。他外祖父是雲南總督,人生後程拋棄官職創作一個迷宮,工作了十三年直到被刺殺身死,而現在餘準身處的花園,恰好就是他祖父的造物,小說中他與花園現任主人艾伯特有這麼一段對話:

小徑分岔的花園就是那部雜亂無章的小說;若干後世(並非所有後世)這句話向我揭示的形象是時間而非空間的分岔。我把那部作品再瀏覽一遍,證實了這一理論。在所有的虛構小說中,每逢一個人面臨幾個不同的選擇時,總是選擇一種可能,排除其他;在彭冣的錯綜複雜的小說中,主人公卻選擇了所有的可能性。這一來,就產生了許多不同的後世,許多不同的時間,衍生不已,枝葉紛披。小說的矛盾就由此而起。比如說,方君有個秘密;一個陌生人找上門來;方君決心殺掉他。很自然,有幾個可能的結局:方君可能殺死不速之客,可能被他殺死,兩人可能都安然無恙,也可能都死,等等。在彭冣的作品裡,各種結局都有;每一種結局是另一些分岔的起點。有時候,迷宮的小徑匯合了:比如說,您來到這裡,但是某一個可能的過去,您是我的敵人,在另一個過去的時期,您又是我的朋友。

在敘述歷史時,我們能夠把混作一團的混沌整理出意義,在結尾處一切都塵埃落定,諸多可能性在時間中匯聚。角色,主客,敵友,今夕,局部與整體,情報與謀殺混作一團。一些可能世界結合,另一些可能世界的失落,意義浮出了水面,揭曉出謎底:時間。

"不可能在所有的時刻,"他一笑說。"因為時間永遠分岔,通向無數的將來。在將來的某個時刻,我可以成為您的敵人。" 我又感到剛才說過的躁動。我覺得房屋四周潮溼的花園充斥著無數看不見的人。那些人是艾伯特和我,隱蔽在時間的其他維度之中,忙忙碌碌,形形色色。我再抬起眼睛時,那層夢魘似的薄霧消散了。黃黑二色的花園裡只有一個人,但是那個人像塑像似的強大,在小徑上走來,他就是理查德·馬登上尉。 "將來已經是眼前的事實,"我說。"不過我是您的朋友。我能再看看那封信嗎?" 艾伯特站起身。他身材高大,打開了那個高高櫃子的抽屜;有幾秒鐘工夫,他背朝著我。我已經握好手槍。我特別小心地扣下扳機:艾伯特當即倒了下去,哼都沒有哼一聲。我肯定他是立刻喪命的,是猝死。 其餘的事情微不足道,彷彿一場夢。馬登闖了進來,逮捕了我。我被判絞刑。我很糟糕地取得了勝利:我把那個應該攻擊的城市的保密名字通知了柏林。昨天他們進行轟炸;我是在報上看到的。報上還有一條消息說著名漢學家斯蒂芬·艾伯特被一個名叫餘準的陌生人暗殺身死,暗殺動機不明,給英國出了一個謎。柏林的頭頭破了這個謎。他知道在戰火紛飛的時候我難以通報那個叫艾伯特的城市的名稱,除了殺掉一個叫那名字的人之外,找不出別的辦法。他不知道(誰都不可能知道)我的無限悔恨和厭倦。

這樣多種可能世界最後坍縮成為一個,這種無限悔恨與厭倦要求再次的探求,在已經發生的事件之上再次喚醒這個迷宮。

時間迂迴的當下

我們對當下有種隱秘的關切,這種關切往往以不為我們所知的方式開展。與其關注但不言明當下,不妨把時間座標與時間箭頭調整一下。與上面的格言相對的,我們可以“過去展望,未來回顧”。把舊的看成新的,而把新的看做舊的。這不只是一種玩耍與嬉鬧,而是在時間迷宮中的一次嘗試。

為什麼要這樣做呢?自我認同很大程度上是被記憶所維繫的,追究過去記憶的時間結構也可以更深入地認識人類的存在,是人類研究自己的一種方式。很多經典的CRPG遊戲主角一醒過來就是失憶的,更具體而言是順行性失憶(amnesia),包括但不限於《異域鎮魂曲》《輻射》《極樂迪斯科》,由於失憶導致的人格缺憾,玩家可以比較輕鬆地代入角色。角色扮演類遊戲很要求玩家自己的人格參與。它請求玩家注入自己的生活經歷。玩家社區對此有很多討論和批評,因為現在的失憶與回憶,由於過於方便而被濫用,並沒有發揮敘事的具體作用,已經淪為一種俗氣的設定。但這不代表這種設定自己就是爛的,只不過用好的難度很大,很考驗編劇的水平。

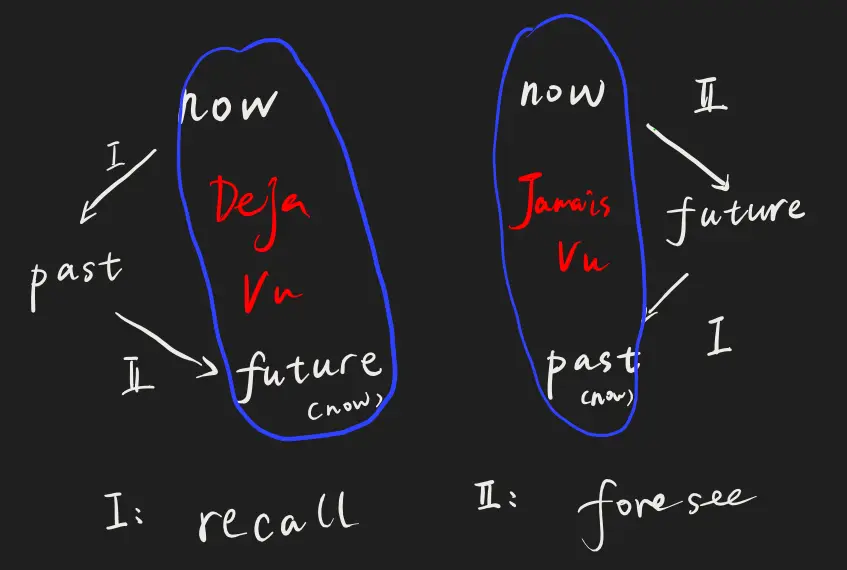

在《極樂迪斯科》裡面玩家可以獲得一個能力,舊事如新,或者可以叫做猶昧(還在矇昧)感,一時間覺得習以為常的東西不再熟悉了,甚至極端陌生。它的原文是法文(Jamais Vu),我們更熟悉的可能是既視感,似曾相識,它的原文是(Deja Vu)。最典型的猶昧感是反覆閱讀同一個字或詞,然後這個字不再像字了,你可以多寫幾次自己的名字試試看。這狀況被稱作語義飽和,日本研究者管這個叫完型崩壞,可能他們受到格式塔學派的影響比較深。神經學上的解釋是我們的神經通路由於短期反覆使用產生了一種厭倦,而在情緒上,就體現為“他不知道我的無限悔恨與厭倦”。

舊事如新。似曾相識的對立面。並非曾經見過,而是從未見過。本該熟悉的一切似乎都是陌生的、嶄新的。就像孩童時期那些遺忘大半的日子,這不過在這裡被遺忘的是現在。你一直以來都有這種感覺,誰知道會持續多久呢?

除去異常性與病理性,這種記憶機制也是維持記憶穩定的重要方式,我們會對習以為常的事物再次產生陌生感,這恰恰是一條嶄新道路的路標,它昭示了一種不同的視角。舊事如新的感受是一種現在對過去的陌生,同時也是一種過去對現在的陌生,當下這個時間點的不言自明被打破了,他要求我們挪移到“更舊”的環境下,再次回到過去並審視現在,在這種迂迴的觀看這,我們才抓住了現在的一鱗半爪。回到過去的語境裡,恍若古人,但畢竟你是現代人,由於你知道古人的期望早已成空,這種悵然更加具體和壓抑。流行的蒸汽波與CityPop就有這種氣質,它是個可能未來的垃圾廠。我們從現在到過去再到未來,這個未來是與現實平行的可能世界。

相對的,未來眼中的過去其實也是另一種觀看當下的方式,《新中國未來記》就是梁啟超暢想,中國脫離清末民初的內外交困,成為強盛國家後的勃興歷史。更經典的,《理想國》其實也是在烏托邦回望現實社會,並給予忠告與勸誡的嘗試。對於未來與創新的想象其實很強調這一方面,其實也可以這樣看,未來人在用考古的視野回看當代,而這種關注成為一種回憶。未來會用一種歷史的方式呈現,這是一種從現在到未來再回到過去的一種方式。穿越到未來的人再次回到現在,見過陽光的哲人再次回到洞穴,這種回到洞穴的創痛成為了一種敦促的力量,要求哲人敘述出更好的世界,但促使他寫出美好世界的動力恰恰在更好世界回到當代的墮落,這一部分卻鮮少見於著作中。

這裡我們能夠看出歷史與回憶是Déjà vu和Jamais Vu都是一道弧線,終點是現代的可能世界,中間經過未來或過去,回看的過程是明確的敘述,朝向未來或過去開展,其根本的態度都是史學的。但在既視感裡的悔恨,猶昧感裡的悵然卻雁過無痕,這種時間意義上的孤獨無依,叫做鄉愁。

鄉愁作為一種悲劇

鄉愁是什麼呢?我在搜索引擎上搜了“鄉愁”和 “nostalgia”這兩個詞,英文結果是詞義註解、如何克服它以及一眾名叫鄉愁的餐廳。中文搜索結果是余光中的詩、塔可夫斯基的電影以及央視的紀錄片。當然我們可以說由於中華文明的鄉土關懷更早成型,而且形式更豐富,所以會更關注人的切身感受,這當然不假,但對我的語境而言,不免有點方枘圓鑿。鄉愁使人痛苦又著迷,每個感到鄉愁的人也許都會重新闡釋它,羅織出一個以鄉愁為謎底的謎,由於謎底不能出現在謎題中,我們需要一種遠離的態度而接近它。

鄉愁可能也拒絕一種清晰的論述調性,如同演化式創新一樣,一種清晰定義的鄉愁,是對人類經驗的窄化。但真的什麼也講不出來嗎?應該也不是,否則不會有這麼多好作品:《臺北人》、《亞細亞的孤兒》、《昨日的世界》、魯迅的《故鄉》等等… 但同樣因為著作眾多與描述複雜,單刀直入地描述鄉愁,似乎更是一件吃力不討好的苦差,但作為一個厚臉皮文青,我還是可以試一試的。

為什麼我有信心做這件事情呢?不是說我能完成這項工作,而是說我的必然失敗,恰好是一個準確的註腳。鄉愁可能是知識分子的小布爾喬亞感傷,文人以憂慮程度來標榜深刻與胸襟,但時間的紊亂確實讓人感嘆與無奈。鄉愁不只是空間的去國懷鄉,即使你有辦法回到那個地方,也已經人是物非了,或者說人非物非了。舊時風景、舊時人物也已經逝去。這種缺憾使你遁走、嘗試,徒勞地喚起某種已經死去的東西,如同母獸反覆呼喚已死的幼崽。

空間位置畢竟還可以銘記,即使滄海桑田窪地變高樓,仍能夠給出一個座標。然而時間呢?在無盡分叉的可能世界之間,我們有辦法回去嗎?時光機回去的到底是哪個歷史?而就算我們穿梭於所有的可能世界,失落的創痛如影隨形,孔子喟嘆的是伯夷叔齊、是顏淵,同時也是可能世界中的自己,“天喪予!天喪予!”所有可能世界一併陷落,如同遊戲壞檔,一切無從挽回,你再也回不去了。

在《時空幻境》裡面,有種綠色的道具,一旦使用就永遠不會再復原,縱使主角可以時間回溯、減緩時間、變出分身,怎樣都不行,事已至此,無可挽回。當然這類遊戲裡面,在完成了很多隱秘的操作後,玩家會被許諾一種真結局,我們可以改變原有的命運,這件事情沒有發生,但我傾向於認為,真結局其實不存在,我們所有的可能世界所構成的有限空間,就已經是全部。

這一期的出發點很小,我某一天在看我網易雲上面標心的歌單,按照時間順序陳列起來就是我的聲音歷史,其中有被我刪去的,有自己變灰的。一首首聽下來,常常想到,原來我聽過這樣的歌啊,如果一直聽這些,那個人到可能會成為完全不一樣的傢伙吧!他會如何看現在這個一事無成的傢伙呢?我不知道,但變化的確發生了,永遠地生效了。

後記

完成這篇的一個多月後,我讀到了這樣的文字,做文章的結尾非常合適,引自費孝通《生育制度》中論述傳統崩解的一段,為保證通順刪節了前後文。

風愈刮愈猛。迎面來了一個賣氣球的小販,拼命地拉住了一把繫住在天空中亂舞亂躍的氣球的細線。線太細了,風太猛了,眼看著一陣風起,吹斷了每一根線,吹起了每一個氣球,送它們直上天空。尼采噓了一口氣,仰望著無所顧忌、毫不留戀的天空裡的黑點,吐出了下面一句話來:"That will fly, flies at last.”(“要飛的,終於飛了。”)