本文首發為果殼《48 小時做成一部遊戲?》

感謝果殼約稿、編輯biu,發佈有較多改動、增補

Game Jam 是什麼?

如果將其描述為獨立遊戲開發社群所熱衷的一項遊戲開發挑戰,那或許有些難以理解,畢竟對於大部分人來說,獨立遊戲都是一個陌生的概念。

但或許可以反過來,讓我們用Game Jam 來進入、甚至理解獨立遊戲。

簡單的來說,Game Jam 是限時的遊戲開發挑戰,通常由單人或數人組隊,參與者被要求在短時間內(常常是48小時)開發一個可玩的遊戲,交付後一般還會有展示、試玩、投票等環節。

從 2002 年開始,Game Jam 在社群和愛好者的推動下發展起來,如今已是一股不可忽視的力量:今年 Global Game Jam 全球有 580 個站點,中國光是線上站點就有近 1000 位參與者,而 Ludum Dare 這個影響力最大的線上 Game Jam,至今已有 50 屆,近來每屆都有超過 1000 個遊戲提交。

最早的 Game Jam,即第 0 屆 Inide Game Jam 由 Chris Hecker 等人舉辦於 2002 年 3 月,14位開發者在4天之內創作了12個作品,並在實驗性玩法工作坊上展示。目標是「鼓勵遊戲行業的實驗與創新」。

吹哥??

如何在48 小時內製作一個作品

在48小時內製作一個遊戲?

大多數人可能會覺得不可思議。 但或許我們可以打破兩個迷思:

首先是門檻與技能,Game Jam 並非高級玩家的專屬賽場。有些人看到「48 小時挑戰」就會聯想到黑客馬拉松(Hackthon),認為那裡就是大牛們炫技的地方,腦海裡浮現這般畫面:黑客對著電腦,倒計時滴答滴答,手指飛速敲擊。

但恰恰相反,Game Jam 的很多參加者都是第一次來。

我第一次開始嘗試遊戲開發便是在 2016 年。那時在 Global Game Jam 上,作為一個什麼都不會的策劃,我和幾位程序員和美術師,以及一位外國大哥一起,做了一個薩滿在黑暗中尋找並鼓舞同類的遊戲。

而在我參加的2017年巴黎的 Global Game Jam 上,一位銀行小哥讓我印象深刻,因為他同樣從未接觸過遊戲設計與開發,只是覺得有趣,就報名參加。但那個週末,他過得非常充實。

這其實是一個這樣的活動:人們在一個週末,搬著自己的電腦過來,一塊討論,腦暴,各出其力,人們的目標是完成一個可以玩的小東西,並且和大夥分享,感受勞作的快感,而非競爭。

不少人會將其看作「開發大賽」,但其實 Game Jam 更恰當的形容方式是:

「一起玩」的派對,一起挑戰自我,而不是「比誰更厲害」。

它不僅並非是只屬於核心開發者享受開發樂趣和展現風采的場所,實際上,還可能是所有人接觸遊戲開發乃至深刻理解遊戲最好的起點。

這也是為什麼在今天,遊戲論壇、視頻平臺、公司都在通過舉辦Game Jam 來吸引更多人,推動遊戲文化,學生們也開始逐漸通過GameJam的參與鍛鍊自己並且成長,成為更多人進入遊戲開發和設計的快車道。國外的遊戲專業的學院教育也探索出了 one game weekly ,以短期製作挑戰來教授遊戲設計與開發的方式。

其次是關於工具。

相比十多年前,現在的遊戲開發工具已經越來越「民主化」,且足夠易用。彼時,限制於遊戲引擎的不成熟與封閉,個人很難接觸到合適的工具來進行創作。但在今天,我們可以很快地用上 Unity 或虛幻引擎等商業引擎(前者開發了《王者榮耀》,後者開發了《絕地求生》)。

而也有類似於 Godot Engine 這樣更加輕量的開源引擎可以使用,也可以使用全程無需或只需少量代碼的 Web引擎(Construct3,Bitsy,Twine2),在電腦瀏覽器上完成全部的開發與分享。甚至可以乾脆在遊戲內開發遊戲(Roblox,Dreams Universe,Mario Maker,附帶導航!一做就上手第一次的遊戲程序設計等)。

限制與創造

Game Jam 氛圍輕鬆,但卻也有限制——往往設有題目,參賽者需要圍繞這個主題創作。

題目是一場 Game Jam 的重要的啟動因素。好的出題能夠激發靈感,帶來不同的闡釋,而不同的Game Jam 場也有各自的風格:

Ludum Dare 給出的題目會先經過投票,最終定下的題目往往會比較具體且注重玩法,比如,「一個房間」(One Room)、「一個按鈕」(One Button)、「生命就是貨幣」(Life is Currency)等。

國內的 CiGA Game Jam 則會給出具有多義性的圖像,讓參加者捕捉其中意涵。

比如以下這幅圖:

題目曝光的時,臺下馬上就有人呼喊「垃圾分類」、「其實我喜歡的是男生!」之類的各種不同聯想。不過我則構想出了一個尋找自我的遊戲,並且有幸拿到了全場最受歡迎獎。

CiGA Game Jam 出題人也很喜歡畫家邱丹丹的作品,其耐人尋味的畫作著實折磨了不少遊戲開發者們,但如今回頭看下來,反倒是蠻好的嘗試,讓兩種藝術之間發生了共鳴。

(2016年與2020年都使用了青年藝術家邱丹丹的畫作)

題目這其實是一種自我設限,是一種能激發創造力的方式,在框架內或者命題限制下常常能比日常任意的情況中創造出更好的內容。

這點上讓我想到古代詩詞中的格律,以及法國文學組織OULIPO的實驗寫作方式。以及就像是即便是爵士樂的即興,也會有 Fake Book 提供和絃的基底,限制劃定的空間能更好地產生創造。

而這也與電子遊戲作為一個技術媒體固有的「技術限制」的傳統精神相吻合,畢竟電子遊戲發軔之時,開發者們便是與16*16像素的像素畫和動畫,64K的卡帶容量的鬥智鬥勇之中發展而來的。

而「限時」似乎也是創作者共通的一種實踐,諸如編程馬拉松 Hackathon,小說寫作月National Novel Writing Month,每日塗鴉等 Sketch Daily等。

命題限制下,能更好地激發創造。另外,這也能讓那些想著「做好遊戲再帶過去」的人打消念頭,從而能夠全然參與到「即興」中來,而不把 Jam 當成比賽。

即興的人情味

Game Jam 的 Jam 一詞本身來自音樂的「即興」,指的不同的音樂人在線下碰到一起的時候,即興而無排練地進行演奏,應和,共同完成一段音樂的表演與發生。時間有限,形式不拘,題目現場揭露,如此設置達到了拋開束縛,迸發創意的效果。48 小時做出一款遊戲,成為他們對自己的承諾與進入另一個狀態的約定,極大緩解了創作焦慮,甚至常有意外之喜。

Jam 的這種狀態,我們可以想象就如同《心靈奇旅》中主角讓技藝與當下的靈感相融合,沉浸在「無我之境」的狀態。

這恰恰非常重要,因為從這裡,無論是參加者還是體驗的玩家,都開始能意識到:電子遊戲不再僅僅只能是一個充滿著冰冷工業流水線,不再是服務器機房裡的嗡嗡之聲。遊戲創作也可以是如站在塞納河畔看著日落的塞尚,或是手指沾滿顏料,聚精會神地捕捉那幾分鐘的稻草堆光影的梵高。

Game Jam 至少揭示出了一種可能大部分人對遊戲從未有過的印象:遊戲可以是一種創作,能成為一種靈感的迸發、當下的記錄和藝術性表達。

如果你玩由個人製作的小遊戲,你能可以看到其上佈滿著他們骯髒的指紋。你或許能在 Twitter 上看到他們的開發進展的 GIF 圖,旁邊還有他們寵物的照片。可以看到粗糙的邊緣和小缺陷,但這並不會對遊戲表達的想法有任何削弱。 —— Brendan Keogh

個人遊戲的經典 Dys4ia by Anna Anthropy

這種「人情味」的缺失在過去阻礙了我們嘗試思考、理解、面對電子遊戲。

這就像當我們看不到人工智能背後的無數「人工」標註的數據集,看不到事物背後的人,看不到那種作品和產品背後的誠懇時,我們就會恐懼、排斥,甚至覺得遊戲是吞噬人心智的巨獸。

但如果我們能看到,電子遊戲有大公司也有個人,有商業的手遊,也有這種粗糲卻可愛的想法,可以是精美嚴密的巨大黑箱,也可以是一種充滿著個人印記,激情的與靈感的造物。那「遊戲」的整體形象就會變得多元起來,我們就不再會一味的排斥,而是明白我們可以有所推崇,有所選擇。

Game Jam 中蘊藏著正是這些遊戲背後的「人情味」。

從業者的技藝與練習

《蠟燭人》的開發者高鳴,或許也是國內Game Jam參與經驗最豐富的的獨立遊戲人,在機核的電臺《Game Jam遠不只是你想的那樣》中談了他的經驗與思考,他將 Jam 的48小時看作是遊戲項目開發全程的微縮,是很好的演練。

這點我深有體會。

遊戲開發期間的項目管理是一個坑,幾乎所有開發者都掉進過:在限定時間內做一個項目,要怎麼規劃?先做核心中哪一部分來驗證?如果時間來不及能捨棄哪些?如果做到一半發現方向並不成立,是否有勇氣修改或推翻重來?何時找人測試、驗證可玩性,並最終交付?

而對於遊戲製作經驗不足的新手來說,則在初期很容易過於龐大地構想項目(overscope),會錯誤規劃遊戲體量,構想過多的特性,從而陷入了「開發地獄」,鬥志消磨殆盡。但若有 Game Jam 的經驗,或許能幫他們修正並提高對遊戲項目的判斷力。

https://managore.itch.io/windowframe

甚至在 Ludum Dare 這樣一個帶有論壇的線上 Jam 中,你可以同步在論壇上直播開發進度,在結束後可以從遊戲中截取製作動圖片段和玩家互動,並可以在持續數週的互評階段持續運營,吸引更多人來投票、打分。

構思,招募合作者,到腦暴,開發製作,收尾,趕Deadline,宣發……這正是一個完整遊戲的開發流程,你可以在Game Jam的幾天內完整體驗。

Game Jam 也賦予了經驗老道的從業者「自我鬆綁」的機會。

擅於開發長期項目(《時空幻境》3.5年,《見證者》6年)的獨立遊戲設計師 Jonathan Blow 在《給遊戲製作人的建議》演講中分享了他的建議:將參加 Jam或開發小型項目作為一種工作放鬆和休息方式(Working Breaks)。

因為埋頭苦幹久了,或者陷入一些周邊瑣碎的與遊戲無關事物的時候,你很容易忘記創造本身的快樂,而 GameJam 正是關於此的,在短短的48小時內拋下束縛,全然投入到創作技藝中去,重新找回這種熱情。

Game Jam 還是一種創作方法。

爵士鋼琴家比爾·埃文斯(Bill Evans)談爵士即興時說到,音樂在 20 世紀的發展中,即興變得衰弱,只剩下了作曲與闡釋。他強調,即興恰恰是一種創作音樂的方式,而不是風格。

這在中國的傳統文化中,「像是即興而來的作品」也被看做最高的境界:文章本天成,妙手偶得之;而王羲之的神品《快雪時晴帖》只是一封給友人的信。在國外也有類似的傳統,將偉大作品的產生比作繆斯附體與降臨的時刻,而非精心規劃的結果。

大量成功的獨立遊戲原型,在 Game Jam 中誕生,並在之後發展成更成熟作品。比如,海外的 Evoland,Titan Souls,SUPERHOT;國人高鳴的《蠟燭人》《累趴俠》的原型也是在 Ludum Dare 中誕生,並斬獲不錯的成績,這些積極反饋,都給了他驗證以及將遊戲做大的信心。

我在前段時間獨自參加了第五十屆 Ludum Dare ,做了從中國書法和吳冠中先生畫意出發的《書》,拿到了創新小分第二的好成績原本只是想作為一次實驗的我也有了信心做更多接下來擴展。

讓創作者成為自己

我自己在 GameJam 上做得最完整的作品《劍入禪境》,是2021年初參加 NExT Game Jam 時製作的。當時的題目也很有趣,是一段「咻-咻-咻」的聲音。和我組隊的是遊戲聲音設計師希辰。

事後在《落日間》的覆盤及NExT Studios的播客中回顧時,希辰分享了自己的體驗感想:即便過去已在像育碧這樣的公司,做了大量 3A 大作的音頻設計,但是更多的是作為一個「打工人」去配合,而不是一個完整遊戲項目的參與者。

而在《劍入禪境》的開發中,他真正有了一種「要為整個遊戲負責,參與開發設計直到完成一個完整的作品」的感覺。

不少同事提到,他們在 Game Jam 過程中體驗到了別的工種。比如後臺突然要去做客戶端開發,設計師做起了美術等等。在Game Jam中,人人都可以成為創作者,他們邁出了自己的舒適圈,嘗試著新的角色。

在這個自我磨合和探索的過程,也許就發現了隱藏著的作者性的自我。

這是工種之間的打通,我們不再是分管不同環節的螺絲釘,而是互相承擔,共同促進,並體會著一個完整的遊戲的誕生與完結,我們共享著整體設計的圖景,成為項目的 owner。

我的一個朋友,在工作兩年後參加了一次 GameJam 後毅然選擇了離職,因為對比後,他猛然地意識到,當初衝著對遊戲的熱愛和對創造的初心,所選的這份工作讓他遠離了自己所要追尋的。(E28 不孤獨的取經路,少年的戲遊記 | 做事俠)

對從這點延伸到學習與技藝,也是一個很有趣的思考:

或許真正學習「如何做遊戲」的方式不是先成為美術專家再成為程序專家,或是參與過某個巨大的、完整且精美的大遊戲中的某個工種。

而是不斷地從粗糙的、糟糕透頂的小遊戲,做出再算過得去的,最終或許很棒的作品。只可惜在今天大部分的互聯網巨型項目中,很少人有這樣的機會。

這可能也是《遊戲設計藝術》的作者 Jesse Schell 讓人有些困惑的話:「你做的前十個遊戲都是垃圾,所以趕緊做掉吧!」的意思。

或許 GameJam-like 的實踐是真正學習和練習遊戲設計的方法,就像我們不能通過記誦詞語來學習如何寫作如何表達,就像永遠做一枚螺絲釘並不能望見整個機械的運作。遊戲技藝的最小的單位,也應是一個完整遊戲的整體。

因為遊戲並不只是一個簡單的框架換上各種精緻的美術和音樂素材,而是一種畫面、音頻、交互糅合且相互緊密交織在一起的完整體驗。遊戲技藝是構築與實驗不同媒介間的黏著、對抗、應和關係的鍊金術,而非美術、程序、設計、音頻能力的線性疊加。

讓遊戲成為它自己

「48小時也能做個遊戲?」

面對這樣的疑問,或許我們可以反問一句:

「為什麼我們一提到遊戲,都覺得應該是很長時間才能做出來的?」

這或許揭露出大部分人腦海中印象中的「遊戲」,其實下意識地都是3A華麗大作或手機上能玩上數年的精緻的商業產品。

但想到遊戲就只想到商業產品與3A大作,這就好比當我們談起文學,眼前只有托爾斯泰而沒有李白,只有餘華而沒有顧城一樣。

為什麼不能有如詩一般的遊戲?

在我看來,一個遊戲設計的選擇有自身的上限。有些遊戲機制就適合在半小時內完結,再繼續做只能是徒耗時間,很多獨立遊戲甚至像是一個小的交互點子,選取一個微型遊戲 Microgames 的極端例子《Get up》:這個遊戲就僅僅只有一個交互場景傳達出起床的困難與「不可能性」。

我在 Game Jam 中做的《時間的形狀 The Shape of Time》,是十多個不同的時間相關的哲學概念的一次設計實驗,十分鐘就能完結。而對於我在 NExT Studios 中做的 《寫首詩吧》,你只需要一分鐘就能完成一次遊戲。

人們在 Game Jam 中迸發的想法和創作的遊戲,毋寧說,是更自由的。

它無需被迫服從遊戲平臺兩小時買斷制遊戲退款制度,或思考如何以更抓眼球的美術設計在彈窗中吸引點擊。對於Game Jam 這樣一種非功利性地創作來說,至少在這段時間裡,我們只關注如何做符合遊戲自身的「好的設計」,或大膽地嘗試平常工作中難以嘗試的想法,更加自由地探索遊戲的潛能與實驗。

Game Jam 給了一個機會,讓我們能剝去通常一個遊戲產品/商品附著的遊戲消費,工業,創作預期,宣發要求等種種限制,在其中「你可以做任何嘗試而不受指責,甚至也無需為之負責」,你沒有想著要從玩家的口袋中拿錢,也沒想著要面向哪些目標市場與用戶。

我對用3A大作與商業產品代表絕大部分的遊戲而感到不甘,我覺得圍繞Game Jam的這些獨立遊戲,不僅應當與商業遊戲等量齊觀,甚至如上所述,這些難以被機構、媒體、利益所捕獲的遊戲,它們或許更接近遊戲的本質。

在其中,遊戲成為了它自己,

它最輕盈,也可能是最真誠的模樣。

創造和解放

Game Jam 還不僅僅如此,在國外獨立遊戲託管網站 itch.io 上,任何人都可以發起自己的 Game Jam,基本上,每天都有數個 Game Jam 同時在進行。

2016 年,程序員兼遊戲製作者 Jessica Hayley 舉辦了一場「Self-Care Jam」,希望大家在艱難的時刻,共同創作那些能關懷自身的遊戲,相互慰藉。

國內的獨立遊戲聯盟 CiGA 在疫情期間,發起了「遊戲元氣彈」(Gaming Spirit Bomb),徵集關於疫情的遊戲創作,希望在特殊時期傳遞更多的美好與力量。

相較於 48 小時的「常規款」,有的 Game Jam 加入了額外限制。比如,Train Jam 的參與者被要求在 GDC(遊戲開發者大會)的前幾天,從芝加哥乘坐火車前往舊金山,在旅程中完成遊戲並最終展覽。火車上沒有互聯網,這激發了強烈的社區意識和團隊合作精神。而我在歐洲柏林的 A MAZE 獨立遊戲節上,也參加過 9 小時的極限 Mini Jam。

但不僅如此,Game Jam 甚至成為了獨立遊戲創作者的一種表態,有許許多多戰鬥檄文般的、獨特的、充滿了遊戲精神的Game Jam活動,例如 em Reed 發起的一同創作宣言的「Manifesto Jam」。

我也寫了一份《短遊戲宣言》:

其中的第二條是這樣寫的:

「短遊戲儘量縮短遊戲時長,

因為我們尊重玩家的時間,

像尊重自己的一樣。」

番外

電子遊戲和獨立遊戲一直是充滿著先鋒與反思創造的,今天的獨立遊戲和Game Jam 文化社區實際上沿襲了後控制論時代的嬉皮士傳統,最Geek的那批人的。

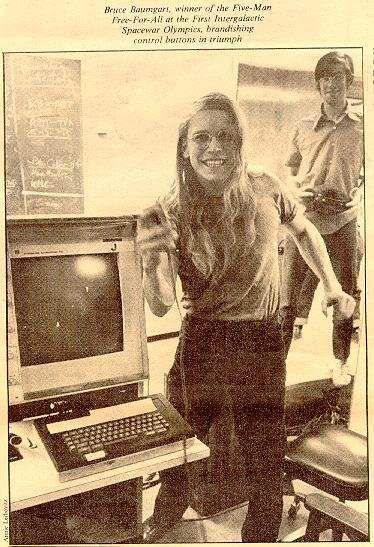

喬布斯奉為聖經的《全球概覽》的主編斯圖爾特·布蘭德(Stewart Brand)是互聯網創始之初的先鋒.他在訪問斯坦福大學的人工智能實驗室的時候看到數百名計算機技術人員聚在玩著《Spacewar!》,他認為,不同於機器是一種對人的控制,和一切朝向效率的機器,電子遊戲是控制時代的反制裝置:

這款遊戲代表了與已建立的權力原則的決裂。 它表現了即將到來的革命。 它不是要自上而下地控制, 不是要批量處理,不是要為了更高效地生產而向製造商發送數據, 不是要被動消費, 不是要最有效地利用機器。 這款遊戲是所有這一切的對立面。

並非所有 Game Jam 都是好 Game Jam,每一場活動,每一個產品之間都有自身的複雜性,都是複雜的力的交織。我們能看到大公司通過 Game Jam 網羅人才,通過高額的獎金來改變其性質,平臺通過較長期的 Game Jam 吸引免費的流量、引導新產品的孵化與上線發行。

但無可爭議的是,看似只是簡單小眾的 Game Jam 活動中閃現出的是一種火焰般的可能性。我希望有更多人能夠從這裡開始,藉此機會理解,接觸,使用這樣的媒介。

讓遊戲成其自身、也讓我們成為我們自己。

葉梓濤

2022/5

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間。