落日間鏈接:David Kanaga 《遊玩世紀宣言》筆記與計算鍊金術 Notes On "Manifesto " (2013)

編者按

如果你對於《Eric Zimmerman 遊玩世紀宣言:21世紀將被遊戲定義 (2013)》頗有共鳴的話,你或許已進入了凱文凱利等人及當前互聯網、或複雜科學所宣揚的系統性思維的思索中;而《Ian Bogost 獲勝不是全部 Winning Isn’t Everything (2014)》從另一方面警示了這篇宣言中對遊戲媒介的自戀,那麼當你以為結束的時候,這篇文章或許能夠把視野引向更深。

這是一場思想的盛宴。

這篇文章在所有我翻譯過的文章中,必然可歸予最為幽深的那類。

David Kanaga(DK)是一個獨立遊戲行業中的奇人,他是作曲家,他參與制作的遊戲《Proteus》以及《Oikospiel Book I》拿到過 IGF Nuovo 的大獎。他當時製作的《Proteus》以程序生成的音樂和無限飛行的形態衝擊了人們對電子遊戲的思索,而今天或許大部分人也還沒準備好接受他的新作:精心製作的狗的多幕劇對遊戲劇場空間的反思和荒誕的探索。

後續落日間計劃翻譯他的採訪與寫作,在此不再展開。

這篇似乎隨意發佈在他自己的博客上的文章,卻展現了他非常宏大的視野背景,很難以想象他遊戲行業中有他這樣的理論視野,卻同時不歸附於學術行業的作曲家和開發者,但或許正是如此,他才能有如此活躍的跨學科思索,也才難以被人知曉甚或理解。

但或許是混雜的背景和長期對遊戲思索的共鳴緣故,我發現我能理解並認同他,就如之前談論《Shuen-shing Lee 我輸故我思:按鈕炫目的戰爭中對沉思的一次追尋》中我所提供了一些背景一樣,或許對本篇文章做一些主觀的評述能幫助你進入文本的閱讀。

DK 很妙的一點在於他將音樂與遊戲一同思索,他反覆強調的「音樂總是被播放/玩的 Played」,試圖打破我們慣常對遊戲和其他媒介的切分印象:遊戲和其他藝術形式的關係並非大部分人、Eric 所說的古老而平行,並相互替代,音樂、詩歌、爵士皆是遊玩(Play)。

他批判展開之處在於對 Bogost 的批判和巴迪歐「雜多」概念的思考,但其實我們只需要緊緊抓住「質」與「量」的區分,「一致性」與「不一致性」的區分或許就可理解。這種一與多,質與量的區分一脈相承了尼采,柏格森,與德勒茲(抱歉談了點哲學人名)。在這個意義上,他和我正發展的思考到達的地方是相似的。

那就以我的理解談談,或許能夠幫助你做好閱讀準備:

首先讓我們思考一下游戲中的目標:一切能夠被作為遊戲設計來衡量的「目標」,都是定量的(quantitive),遊戲的目標被假定為一種可被量化之物,從而有玩得「好壞」之分,而DK正要指出,這種量化便是一種對遊戲的最大的誤解,或許恰恰真正遊戲(Play)的部分是這些量和規則抽離後的剩餘和熵。

舉個簡單的例子:倘若我們將在2D的平面上繪製顏色,我們可以設計一個遊戲,需要你複製蒙德里安的一幅畫,這件事的本質,是在「2D平面上繪製色彩」的這個系統/玩耍之中設定了一個量化目標,從而我們可以用代碼去衡量相似度(80%?90%),在大部分人的定義中,將此作為「遊戲」。

Jenny Jiao Hsia morning-makeup-madness

但是如果我們將「繪畫」作為一個更大的遊戲引入思考,那麼畫得好並沒有一個標準,或者說,畫得好的標準是一種內在的,質上的(quality)而非量上(quntity,例如相似度/擬真度)的:畢加索畫得好,馬蒂斯也畫得好,而對於今天的我們來說,畫得像畢加索也不再是「好」,而是有不同的語境與新的可能性,這種對可能性的開放,而非畫得像,才是玩/遊戲的本意。

或許可以大言不慚地提一下《寫首詩吧》,一個相似的留白:

我並不衡量你所拼出的詩歌達到原作的百分之多少相似度,也不去根據你所拼出的詩判斷你的 MBTI 性格類型,他們就是一種遊戲/遊玩,你可以瞎玩,可以配合,可以構型,一切由你探索和實驗。

此外,DK 在對《宣言》的精彩評論後,其實發展出了自己的一套概念,以及對於遊戲成為發展為「第三種文化」的期待:魔術師的談話:計算鍊金術中的後人類移情和物質交感。

鍊金術是什麼?似乎很神秘,但本質上是在與物質以及性質打交道的,就跟西蒙棟喜歡的「晶體」,化學晶體的變化不是比特位上量的變化,而是質的變化;這與上文是接續的。

DK 在文章中提到的 Jaron Lanier 在TED上曾經回到維納的控制論,或許在這個連續和非連續的意義上,我們也可以借用模擬 Analog vs. 數字 Digital 的分野在計算機科學上做一個回應,馮·諾伊曼和維納、圖靈都認為離散實際上是表象(亞歷山大·加洛韋:《模擬的黃金時代》(2022)):

在幾乎所有物理學中,根本的現實都是模擬的。也就是說,真正的物理變量在幾乎所有情況下都是連續的,或相當於連續的描述。為了描述,數字化過程通常是人為的產物。()

這和 DK 文章中的精神是相通的,這裡談的鍊金術並不只是一種「偽科學」,而是需要我們在科學之下更加深入,甚至看到這種科學的數字化過程,看到遊戲規則量化之前的事物,以及量化試圖解釋和產出的。

我真的很期待,並且很高興能夠在思索的道路上望見這樣的同路人並且與各位分享,就像他所在文章的結尾談到的那樣:

一個有用的遊戲和電子遊戲的理論對於構成一種「第三種文化 Third Culture」是必要的,作為兩種文化(科學和人文)之間的溶解劑 /媒介,它將自然地冒犯科學和人文(通過偽科學冒犯科學;通過消解所有藝術作品(物、藝術家)冒犯人文)。

在他的思考中,遊戲不再僅僅是一種封閉的事物,它有一種如柏拉圖中音樂一般強大且潛移默化的力量。而我們,作為遊戲者,也不再是工具:

「我們將成為系統開放性的管道(conduit),成為遊戲對世界產生因果效應的手段/媒介(channel/medium)。」

*在翻譯過程中我補充了一些圖片(甚至動圖)希望能夠幫助你理解文本。

*本文已獲得本人授權

Notes On Eric Zimmerman's "Manifesto for a Ludic Century"

《遊玩世紀宣言》筆記 by David Kanaga

時間:2013 .9.11

原文鏈接:點擊跳轉

譯者:葉梓濤

1 Intro

Eric Zimmerman 剛在 Kotaku 上發表了一篇新「宣言」,摘自他即將發行的一本書《遊戲世界》。《遊玩世紀宣言》是一系列關於遊戲的歷史和形式以及它們在未來發展軌跡的12個主張,每個主張都有一些評論。 以下是全文,並附有我的註釋。

1.1 - 這裡展示的各種未來主義的衝動,作為一種思辨實踐,一直讓我感到興奮,儘管我有疑慮,但我認為 Zimmerman 說的有些道理。「進入一個遊戲的時代 」的想法,這是一個美麗的圖景!而且這種修辭也並不僅僅只限於在遊戲文化中被討論。

在其他的遊玩文化(play cultures)中也有一些很好的先例。在音樂方面,我們可以在 Adam Harper 最近的《無限音樂》(Infinite Music)中找到類似的論點,該書為用 "musicking"(總是一個玩的過程,遵循 Christopher Small)取代我們的 "music"(總是一個物)提供了一個令人信服的理由;再往前看,Jacques Attali 的《噪音》(Noise)提出了類似的論點,即我們正在進入一個被自由爵士即興等實踐提前預示的時代——一個人人都是作曲家的時代(即「作曲的時代 era of Composition」)。

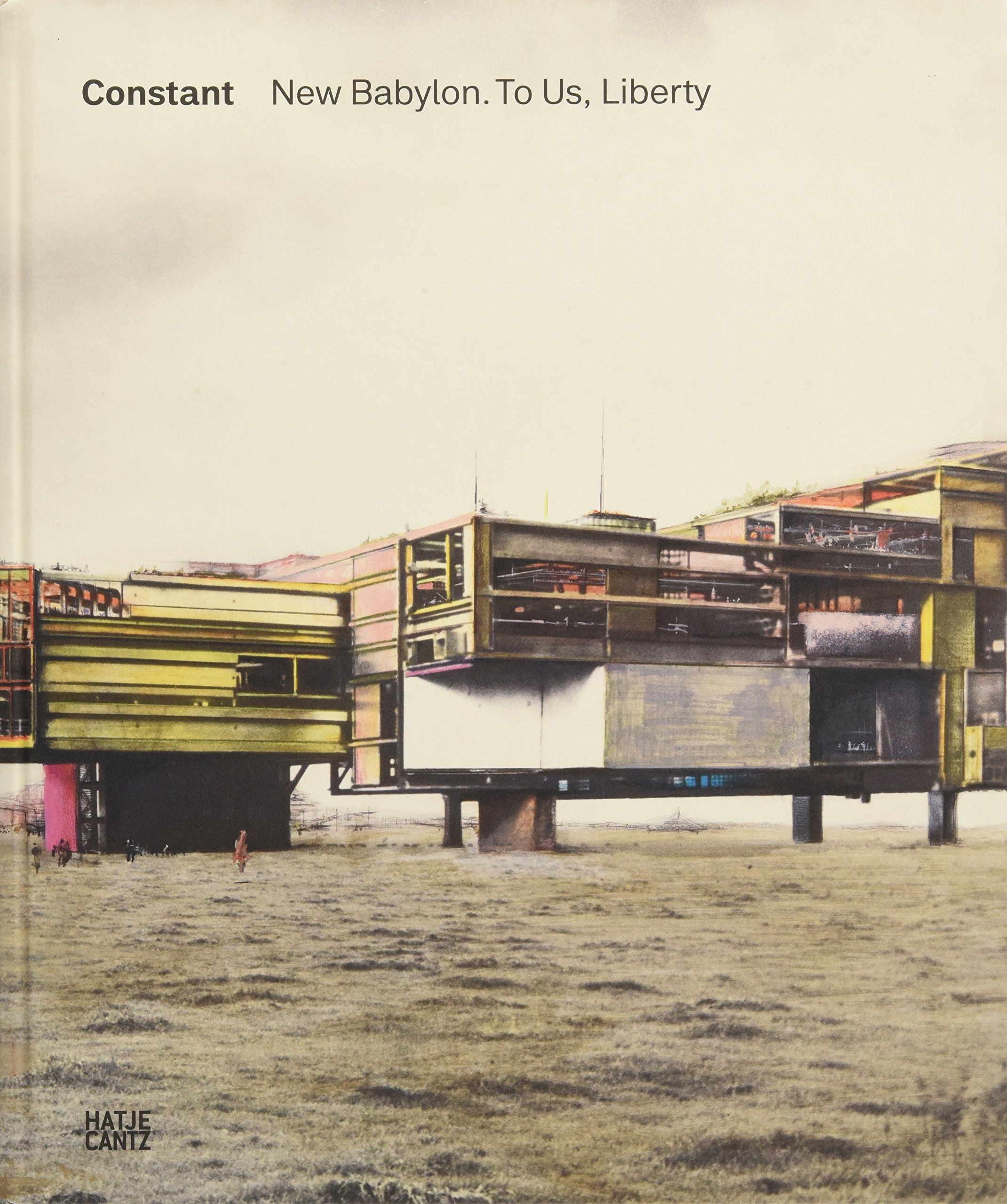

情境主義項目是對赫伊津哈的遊玩理論的激進解讀,也許是為了開創一個激進干預(radical intervention),也就是說——遊玩的新時代(或反時代 counter-era),非景觀 NON-SPECTACLE。為此,遊玩策略被發展出來(見 dérive, 異軌 detournement),以及建築式思辨構造( architectural speculative-constructions,遊戲;尤見 New Babylon )。

在一般的哲學中,我們會看到這個想法作為一種當下-現實主義/未來-啟示的混合體再次出現——在德里達的「自由遊戲 freeplay」(或「結構的結構性 the structurality of structure」,這與Harper 可變的可變性(variable variability)等非常相似 ),回到尼采,他寫道:「我不知道除了玩之外還有什麼方式可以與偉大的任務聯繫起來;作為偉大的標誌,它是一個基本的前提」,並在《查拉圖斯特拉如是說》中描述了「一個新遊戲」(孩子變成一位舞蹈明星),他自己也許得益於席勒自己在法國大革命後的遊玩倫理學(《審美教育書簡》),其目的是向歐洲灌輸對美的真摯欣賞,並從這裡自然地浮現一個前意識(來自愛!)的遊戲倫理學,人類的普遍和諧(他的詩歌《歡樂頌》被貝多芬用來描述這種普遍和諧「所有人都是兄弟!」)。

譯註:《歡樂頌》為德國詩人席勒於1785年創作的詩歌,後來成為貝多芬第9號交響曲第四樂章的歌詞。

無論如何,我們可以看到 Zimmerman 的主張有些有趣的先例,一種遊戲-未來-理想主義(idealism)的潮流,它不限於「遊戲」本身,而是所有的遊玩空間,它值得我們仔細研究。

當然,他自己的觀點並不能還原為其他這些。比起上述例子,它更能代表當前科技思潮(tech-zeitgeist)中的系統迷戀(systems-love),展現出在全球各地的硅谷生態圈中越來越多擴散的當代積極樂觀精神(也許與 MOMA/EXPO 1所標榜的「黑暗樂觀主義」形成對比?)針對這種樂觀主義,一些批評文章(「加州意識形態」與 Tiqqun 的「控制論假設」)與 Jaron Lanier的一些內部價值相配(《You Are Not a Gadget》),也許是激起想法和啟動反攻的一個好地方。

Kotaku文章的結尾,Heather Chaplin 用她自己的一個緊迫問題/批評來回應 Zimmerman:

我們是否正進入這樣一個未來:很多人都很有邏輯性,善於識別模式,並分析事物的運作方式,但我們中卻越來越少的人能感同身受?

超理性 HYPER-RATIONALITY,這確實是癥結所在,儘管我現在不說它的解決方式,即對共情/物質交感的遊戲/實踐,可能會帶來什麼……

這裡有一個巨大的張力:遊戲是好玩-非理性(playful-irrational),同時也是高度結構性的東西,整合這些明顯矛盾傾向的現實可能是最重要/最令人困惑的工作——設計、理論和遊玩方面。現在,遊戲的理性方面被過度表現了。Chaplin 引用了一位神經科學家的二元論,其中「男性」大腦,系統化,與「女性」大腦的直覺,移情化形成對比。不管這樣的分裂結構最終有多「真」,也不管我們選擇用什麼詞:男性/女性、條紋的/光滑的、量化的/非量化的、理性的/直覺的,這裡有一個很有用的二分法,它與明確的性別角色或任何分類的實際本質無關,而與真實、特殊的存在(being)方式有關。

像所有的二分法一樣,它所假設的分裂/間隔都是虛幻的,但我們最好能注意到,這是一個基於實用主義的應用。在這一點上,我建議閱讀 Erin Stephens-North《性別與才華》 (1, 2)——關於一致和不一致的創造力,以及它們在男性特質和女性特質的類似物,這些都是問題的核心(女性特質、不一致的缺乏)。這些問題在阿蘭-巴迪歐對康托爾集理論的解讀中得到了進一步的處理(《存在與事件》),它為根植於非計量/不一致(虛空)的計量體系提供了充分的概念支持。

Ian Bogost 給了我們他自己對巴迪歐的解讀,但不幸的是,它沒有解決不一致性(inconsistency)、或純粹的雜多(multiplicity),「一不存在 the One is not」的想法(或計算機文化中的幽靈 specter )。而是從一致性的平面出發,即一已經作為一個單位(unit)被計算到「存在」中,接下來所有的都是信息一致性的平面上對所述單位的操作。我認為,這錯過了巴迪歐純粹的雜多以及康托爾自己的數學/形而上學的主旨。事實上,康托爾的集合論提出了一個絕對無限,比其他所有的無限都要無限,而且其本質上是必然不一致的。 康托爾本人認為他的分層的無限性理論延續了無理數,那些無限精確的,無論你把一個單位分隔多少次,都會存在於原始單位和其分割部分之間的實數的研究。

正式地說,我相信這種對不一致、非理性和無限的偽結構世界的追尋,必須指導我們今天的遊玩實踐(play practices),以及我們隨後的結構化模型——只有現在,遊玩才引發設計。

在這裡,我把宣言和我的註解放在一起。Zimmerman 以引用呈現。

2. EZ MANIFESTO w/ COMMENTARY

Games are ancient. 遊戲是古老的。 像製作音樂、講故事和創造圖像一樣,玩遊戲是人之為人的一部分。遊戲也許是我們人類發明的第一個被設計的交互系統。

第一個致命的錯誤是把製作音樂、講述故事和創造圖像的活動算作是與玩遊戲截然不同的過程。如果遊戲(games)是古老的,那麼玩(play)更是如此,什麼是不玩的? 製作、講述、創造——這些都是玩的種類,甚至是同一事物的不同名稱。我們能承認音樂、故事和圖像,就是那些玩它們而將它們帶入存在的人的遊戲嗎( Can we admit to music, stories & images being games for those who played them into being)?

TOOL-BEING 工具-存在「最初被設計的互動系統」不需要脫離物理世界本身的物質結構,用石頭做刀本身在某種重要意義上就是一種遊戲(甚至是具有「鋒利」和「堅固」最優情況的「符合遊戲理論」的遊戲!),只因為我們沒有考慮到所有涉及的力(規則),才會認為它不是(遊戲)。

「一切皆是玩」,「一切皆是遊戲」(見 Lila (cosmicplay), Leela (Zimmerman et. al))的論調依舊十分荒謬,被嘲笑,好像它只是一種誇張,是用於修辭的手段,但並不值得被認真對待。我們需要認真關注這一說法。一旦我們剝離了遊戲對明確目標(「最優行為 optimum behavior」的定量評價原則)的要求,似乎我們就沒有什麼可堅持的了——但事實並非如此,我們仍然有玩(play)、運動(movement,這也是變化中的遊戲的內在現實性,同時也是它的目標,是同一回事)。

沒有了「明確目標」的要求,一切都打開了,我們剩下的也許正是威廉-詹姆斯(William James)所說的「活動情境(activity situations)」(Essays in Radical Empiricism),它是經驗性現實(experiential reality,本身是一種遊戲)的紋理(grain),但絕非毫無根基(我們在地上,對嗎?) 這個新的基底可能是什麼?

種下一粒種子:

SHIFTING POSSIBILITY SPACES 變動的可能性空間

(是古老的)

Digital technology has given games a new relevance. 數字技術賦予了遊戲新的意義/相關性。 計算機的興起與遊戲在我們文化中的復甦同步進行。這並非偶然。象棋、圍棋和十字棋這樣的遊戲很像數字計算機,那些創造和存儲數字狀態的機器。在這個意義上,計算機沒有創造遊戲;遊戲創造了計算機。

相反,數字技術賦予量(QUANTITY 數字化狀態 numerical states)新的意義。這並不侷限於「遊戲」本身,除非在更廣泛的意義上考慮:動態-非確定性的量化信息流(dynamic-nondeterministic quantitative information flows)。見下一點。無需強調的是,音樂、圖像和遊戲一樣,都可以還原為數字化狀態(而且在其創造過程中也是一樣的動態化,包括主動聆聽)。問題不在於把遊戲作為量化結構最相關的形式,而在於從遊戲中學習去玩,並調整所有量化結構與此遊玩方面相協調。

這個命題應被重新表述為「數字技術已可有效地使所有具有一致性的量(consistent quantity)以實體遊戲(material games)的形式得以實現(actualizable)」。 計算-信息架構(Computational-information architectures)在這個意義上是最顯著的,這些數字狀態已經如同字面意思地被實體化(materialized),因此數字在這裡並非理念,而是「自然」(這裡是電的)力的一個屬性,就像其他東西一樣(即使不考慮無理數無限精確的現實,給定信息架構的二進制原子也無法進一步分裂)。

The 20th Century was the century of information. 20世紀是信息的世紀。 系統理論、通信理論、控制論、人工智能、計算機科學——這些領域,其中許多是在電子計算機之前出現的,並幫助創造了「信息革命」。 信息的抽象化使大規模複雜的行政機構(bureaucracies)和技術成為可能,從電報和電話網絡,再到納斯達克和 Facebook。

這很公平!我們會在金融、廣告、社交媒體中找到很多系統性的例子,當然,但我們最好保持警覺:對於我們認為重要的東西、我們選擇關注的東西對我們自己的思維產生的明顯影響,以及這如何限制了我們對可能性的感知。

忽視藝術中起作用的信息學(informatics at play)是令人惋惜,或者說,是不明智的。

我們不應該把目光投向這些信息理論已經很流行的金融-通信的量化空間(spaces of quantity),而且公認的是,它們並非有很積極的價值-形象,我們應溫柔地把這些概念應用於那些似乎從此不受嚴格形式化影響的觀念領域。

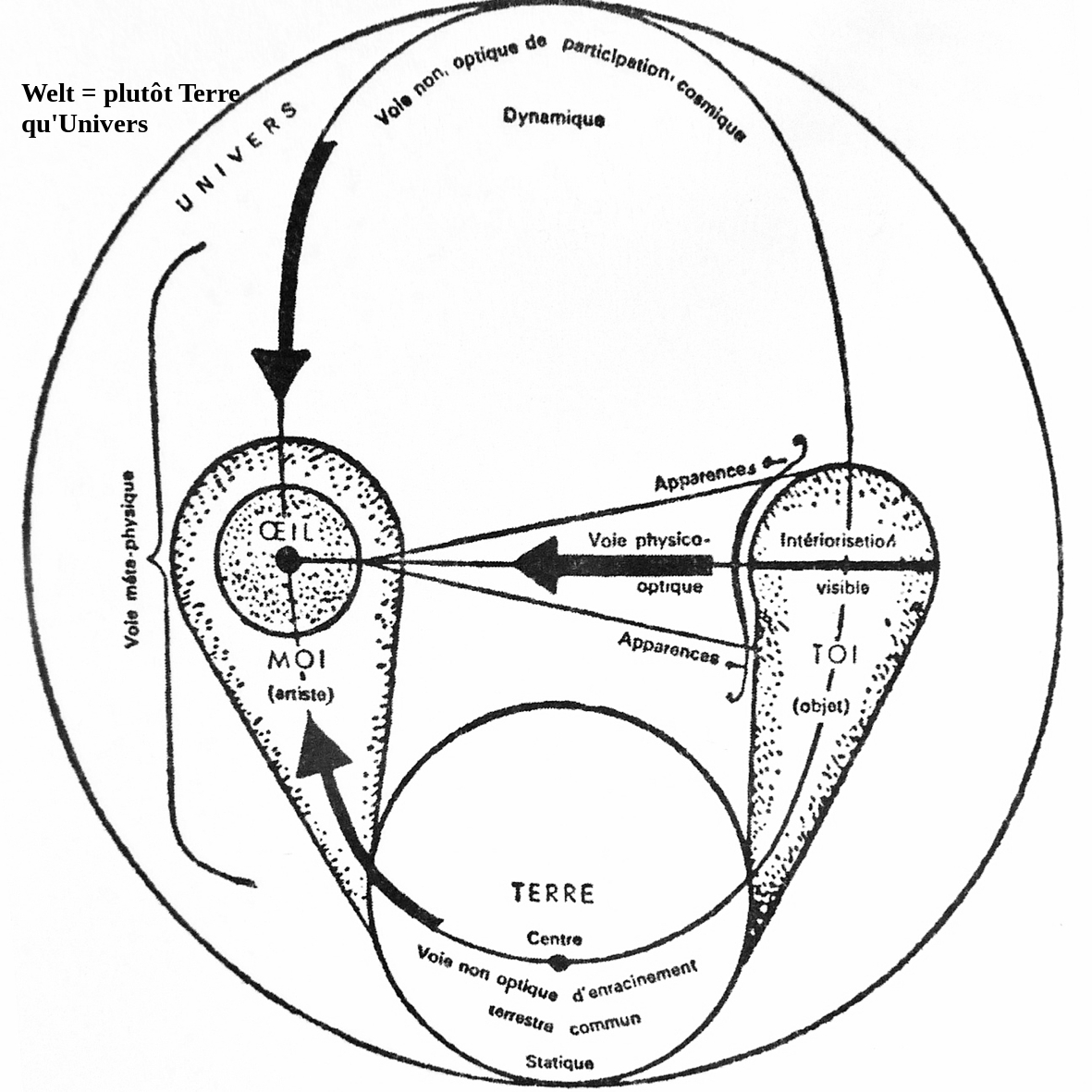

James Tenney 的 Meta-Hodos 開始在音樂方面這樣做(其他很多人也同樣),我們也可以在保羅·克利(Paul Klee)所謂的「藝術的精確方法」(見他的 Notebooks)中找到有用的路徑,儘管這些方法很嚴格,但在非再現性圖像的基礎起源中發揮了重要作用,引起了任何數量的抽象,包括(值得注意的)COBRA 運動,作為情境主義項目的某種美學-戰術源頭(aesthetic-tactical source)發揮作用(COBRA 都喜歡克利——他混沌宇宙的信息理論在何處? )

譯註:保羅克利的部分筆記中文出版為重慶出版社《克利與他的教學筆記》,此處的配圖為譯者所加,來自斯蒂格勒《Qu’appelle-t-on panser 2》

In our Ludic Century, information has been put at play. 在我們的遊玩的世紀,信息已被投入(遊玩)。 我們的信息網絡不再採取龐大的卡片目錄或氣動管網的形式。數字網絡是靈活且有機的。在過去的幾十年裡,信息已經變成了一種可玩的形式。舉個最典型的例子,維基百科不是關於用戶訪問專家知識庫的。它是一個雜糅的、混亂無章的社區,其中的用戶也同時是專家,他們共同創造信息,同時也使整個系統不斷演進。

是的,維基百科是一個遊戲,而且是一個非常好的遊戲!對維基百科的遊戲學分析會是怎樣的?可能有多少種其他的分析方式?當然,網絡/圖論會在這裡提供一些有用的工具——它現在只需要解釋遊戲者。

為此,信息論中熵(entropy)的概念在遊戲研究中應得到特別的重視。Tenney 的 META Meta-Hodos 以「我們對音樂中的結構熵仍一無所知」結束。

熵定義了那些對更高層次的模式化不可還原的信息結構,那些不可壓縮的結構/字符串,它們不能被規則、模式所解釋,但它們必然是內在於模式化本身,是計數之前的雜多。熵是最優行為,博弈論的 「剩餘」。

我相信,在熵,純粹的多重性/混沌的這種總體可變性中,我們可能會找到玩的宇宙論(cosmological)意義的某些源頭。

提議:一個遊戲者(作為一個遊玩著的事物 as a playing thing)永遠不該在某些熵的概念之外被定義,熵是遊玩自身(scaling)不一致性的(不可壓縮的)流(inconsistent stream)。

我們不應該僅研究計算信息理論,而應回到源頭,回到熱力學,在那裡(不同的)熵最初得到命名。這裡,我們是否能從 Stuart Kauffman 的「混沌邊緣的相鄰可能性」理論中找到一些有用的東西,某些能一口氣定義遊戲、生命、物質流、音樂?這些明顯「多樣的」結構、活動情境,給「計數為一」(counted as one)。

In the 20th Century, the moving image was the dominant cultural form.在20世紀,運動影像是主導的文化形式。 雖然音樂、建築、書寫文字和其他許多表達形式在上個世紀蓬勃發展,但運動影像卻成為了主導。個體敘事、新聞報道、史詩般的文化敘述、政治宣傳——所有這些都通過電影和視頻得到了最有力的表達。 運動影像的興起與信息的興起緊密相連;電影和錄像作為媒體代表著線性的、非交互式的信息,被觀眾所獲取。

在遊戲界有一種對運動影像的恐懼,因為它顯然是必須被超越的東西(遊戲不是電影!)。但我不理解這種恐懼。事實是:電子遊戲仍使用圖像......幾乎總是如此。即使是 Doug Wilson 的,看起來是非視頻的電子遊戲,仍依賴於玩家在空間中的移動(除了《Beacons of Hope》是在黑暗中進行的,其他例子都是可見的)。

譯註:Doug Wilson 的獨立遊戲工作室 Die Gute Fabrik 的創始人,做過諸如《JS Joust》《Mutazione》等作品,在 RMIT 教授遊戲設計。這裡所提到的非視頻電子遊戲例如指《Johann Sebastian Joust》,規則大概如下:

《Johann Sebastian Joust》是一款為運動控制器而設計的無圖像數字遊樂場遊戲。 目標是成為最後一個剩下的玩家。 當音樂——巴赫的勃蘭登堡協奏曲——以慢動作播放時,控制器對動作非常敏感。 當音樂加速時,門檻會變得不那麼嚴格,讓玩家有一個小窗口去攻擊對手。 如果您的控制器超出了允許的閾值,您就出局了! 在保護你自己的控制器的同時,試著衝撞對手的控制器。

我們需要接受遊戲和運動影像的現狀,以及這些概念絕非互斥的事實——運動影像也是一種遊戲。(在這裡,我們也將為實用主義的音樂 musick 理論開闢道路)。

Jaron Lanier 大約在1996年的預言:「下個世紀的藝術形式現在正在誕生。它將是20世紀偉大藝術的融合(fusion):爵士樂、電影和編程 。」

The Ludic Century is an era of games. 遊玩的世紀是一個遊戲的時代。當信息被放在玩之中(put at play),遊戲般的體驗取代了線性媒體。遊玩世紀的媒體和文化越來越系統化、模塊化、可定製化和參與化。遊戲在一個非常直接的意義上體現了所有這些特徵。人們度過閒暇時間和消費藝術、設計和娛樂的方式將越來越多的是遊戲——或非常像遊戲的體驗。

這是準確的,但只是在廣義上考慮遊戲的情況下(至少爵士、電影、編程)。這怎麼強調都不為過。Zimmerman 在最後一句話中所說的「或非常像遊戲的體驗」表明,這些體驗本身不會是遊戲,只要這種排他性的立場普遍存在的,那麼無論什麼「進步」都將是非常非常緩慢。

如果我們認為某個東西不是遊戲,那麼它就是別的東西,因此顯然不受我們來自遊玩精神批評的影響。更糟的是:如果我們認為它不是遊戲,那麼它就不是用來玩的,如此我們已使它不受我們自己遊玩的影響。這是一個可怕的錯誤!

觀察 SPECTACLE。遊戲只是一種玩的方式(A game is just a way of playing),一個遊戲,用一個常見遊戲設計術語來說,是一個透鏡,我們可以始終戴著它(但是要溫柔地-小心翼翼......)。

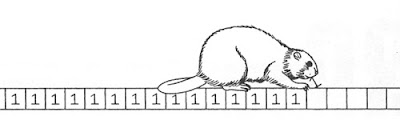

出於同樣原因,我們必不能假裝遊戲和「線性媒體」之間有一條嚴格的分界線。一條線和其他任何事物一樣只是一個空間——它只是一個維度,不應該被集中關注——我們是否忘記了:有可能將任何數量維度的空間映射到實數連續統上?只要我們願意,我們可以持續地分割一條線,並且忽略與任何無理數的接觸?我們是否忘記了:線本身就是無限的?

難道我們甚至忘記了,與我們的技藝更相關的:一個軟件本身就是一條的信息線(雖然是原子的,但並非連續的)?所有的軟件結構都是來連續且序列的 serial-sequential(線性的 linear),就像所有的軟件序列都是結構化的?

這有一張圖靈紙帶的圖片,以說明這一點:

We live in a world of systems. 我們生活在一個系統的世界裡。 我們的工作和交流、研究和學習、社交和戀愛、處理財務和與政府溝通的方式,都與複雜的信息系統緊密交織——這種方式在幾十年前不可能存在的。 對於這樣一個系統化的社會,遊戲是一個自然的選擇。雖然每首詩或每首歌都是一個系統,但遊戲在更多的字面意義上是動態系統。從撲克到《吃豆人》再到《魔獸爭霸》,遊戲是由輸入和輸出組成的機器,被人居有、操縱和探索。

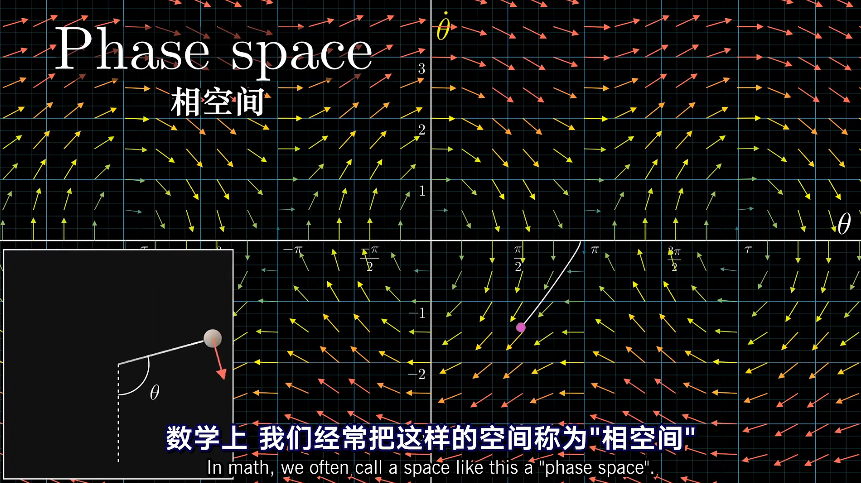

系統理論會談論相空間(phase spaces),這與可能性空間(possibility space)的概念很相關,以至於可能會被混淆。在相空間中,系統的自由度建立了圖的維度,圍繞圖的線/平面/超平面建立了「所有可能的系統狀態的空間」,每一個都代表一個實際的一「點」,這有可能成為遊戲中非常有用的概念。

譯註:相空間的概念可以參考3B1b 關於微分方程的視頻科普(Differential equations, a tourist's guide | DE1)。

在其中他將相空間在數學上定義為:用來描述變化系統所有狀態的空間(spaces encoding all kinds of states for changing systems)。

然而,系統理論總是從「外部」看,即客觀的/「可公開檢驗(publicly verifiable)」的位置,在那裡,一個給定的狀態只是許多可能性中的一種,而且從一個狀態到另一個狀態的流動可以從統計學式地還原為概率關係(probabilistic relationships)。博弈論就是以這種方式進行的。

所有這些都是在說,可能性的感覺(the sense of possibility)本身被忽略了。我們自己的遊戲,完全是「系統」自身的局部。一旦我們轉到這方面,系統的連接流就會向所有方向吹開。我們自己的存在已與系統相連,因此我們的記憶也融入其中,將其信息流延伸到過去,投射至未來,而其「邊緣」(「當下之門」)容納了可能性的感覺。

不存在封閉的系統。當我們在玩,就是在證明這個論點,就是在進入與所謂的剛性空間(rigid spaces)的聯結,就是在證明我們是因果關係真正的代理者,儘管涉及到任意量上的減少,但我們並非工具(we are not a gadget),我們能進入,能讓混沌流動,並再造世界。我們將成為系統開放性的管道(conduit),成為遊戲對世界產生因果效應的手段/媒介(channel/medium)。

There is a need to be playful. 有變得好玩的需要。 僅僅從分析的角度理解系統,成為一個有系統素養的人是不夠的。我們還必須學會在其中玩耍。一個好玩的系統是一個人類系統,一個充滿矛盾和可能性的社會系統。 玩耍是創新和創造的引擎:當我們玩時,我們對既定想法展開思索,並學習以新的方式行動。作為一種文化形式,遊戲與玩有著特別直接的聯繫。

是的!不過,這裡真正的問題是:

從「僅僅成為一個有系統素養者(systems-literate)是不夠的」中傳遞出的信息是,系統素養是其他必要條件之一。但真的有必要成為一個有系統素養的人嗎?

如果這種「一致的」和「不一致的」(男性/女性,結構/直覺)創造力的想法有一定正確性的話,我們是否真的需要認為這種男性特質(結構)是必要的?就像它寫的那樣,這聽起來似乎一致性是不一致的前提——就像夏娃是由亞當的肋骨所創造(而非顛倒,就像巴迪歐可能傾向於說的那樣)。特別是在現在這樣一個時代,在我們的媒介中存在著一種過度的一致性(excessive consistency),這是我們想要積極培育的東西嗎?我們是否可以讓創造力隨心所欲地流淌?

Bret Victor 在這一點上很強硬,許多技術專家說藝術家應該學習編碼(為了賦權/系統素養),但他拒絕了這個想法。藝術家們不應該學習編程(當然,除非他們希望這樣做!)。相反,流動的系統應為藝術家的遊玩而被建立。

譯者附圖:Bret Victor 在 Stop Drawing Dead Fish 這個演講中分享了他開發的面向藝術家的交互系統編程

玩無需計量(count quantities),只需感受其性質(touch qualities)。

「你可以製作電子遊戲」,但你應該嗎?

We should think like designers.我們應該像設計師一樣思考。 在遊玩的世紀,我們不能與我們居有的系統是一種被動的關係。我們必須學會成為設計師,認識到系統是如何以及為何被構建的,並努力使它們變得更好。 汽車花了幾十年的時間才從需要專業知識的業餘技術轉變為鎖定的消費品。而數字技術的不斷變化意味著我們的硬件和軟件系統可能永遠不會以這種方式穩定下來。為了充分參與到我們的系統世界,我們必須像設計師一樣思考。

更重要的是——我們應該像玩家一樣設計。

設計是我們當前最危險的被迫要處理的事。它是對計數系統(COUNTING systems)的系統性過程(跟隨巴迪歐->Bogost-->Harper),將它們從不一致的熵的剩餘中剝離出來(跟隨 Finny)。這個過程絕對沒有任何是必要的(necessary),在沒有明確設計的情況下,以這種方式實現一些美麗的東西,玩上一輩子是很有可能的(儘管遊玩有它自身的自組織傾向)。

美的事物也發生在設計中,但我認為只有設計被玩時才會發生。

與美相比,設計帶來的嚴肅的醜陋之物(austere ugliness)要多得多。設計所需要的只是結構,而這一要求很容易滿足,反覆不斷、一次又一次,總是結構性的,因此總是成功的——但沒有玩的結構只是醜陋的官僚主義。

藝術(玩)是流動的;設計是固定的。Stuart Kauffman 的相鄰可能性(djacent possibility)理論聽起來也像 Manuel DeLanda 的一些工作——在那裡所有的物質都被設想為其狀態:即固態、液態、氣態的水,而正是在狀態間的相變(混亂的邊緣 EDGE OF CHAOS),世界的內在創造性才得以實現。

那麼,設計就像冰,而藝術就像水,我們已經看到,至少有可能在計算機上模擬出一些十分似水般的東西。讓我們繼續把玩自然物質以瞭解更多:觸摸冰塊表面,稍微摩擦一下,在高溫中按壓,逐漸融化,以這種方式進行「雕刻 sculpt」是可能的。我們的雕塑能存留多久?接受這種不穩定(flux)只是個開始。

Games are a literacy. 遊戲是一種素養。 系統、遊戲、設計:這些不僅僅是遊玩的世紀的某些方面,它們也是遊戲素養的要素。素養是關於創造和理解意義,使人們能夠寫作(創造)和閱讀(理解)。 近幾十年來,新的素養,如視覺和技術素養也已被認可。然而,要在遊玩的世紀成為真正的「識字者」,還需要遊戲素養。在這個遊玩的世紀中,遊戲在我們文化中的興起,既是遊戲素養的起因,也是其影響的結果。

現在我們已經融化了滿滿幾桶冰,我們的雕塑沒有持續多久!但我們也還有一些其他材料在手。有些五顏六色的粉末,我們把它扔進一個桶裡,做成一些顏料;我們還有一些泥土,把它倒進另一個桶裡。持續攪拌,看著它越來越粘稠。一旦你手放進去能感受到燕麥粥的質地時,讓它一直到你的手臂,而現在直到肩膀。

桶相當大,所以現在踏入油漆桶,直到你的脖子——演出(play)即將開始——你的朋友們也都在他們的桶裡,不同的顏色,不同的泥土濃度——一個大房間,可能有波音飛機庫那麼大,我們都聚集在中間,在我們的大桶裡,並都試圖爬出來——它們是如此高,這是個合適的挑戰,當你把自己拉到邊緣時,重量會失衡,水桶就傾倒,你也就跟著掉落。房間裡到處都是水桶灑落的痕跡——顏色、泥土、材料,到處都是。桶是如此之高,直到現在你都還無法真正看清房間是由什麼組成的,但現在你可以環顧四周,有各種各樣的斜坡圍繞著你——有些有水滑落,有些有平臺可以攀爬。

周圍也有好聞的氣味,這是你沒有想到的,你已經聞了這麼久的泥土味了!果樹——這就是氣味的來源。這些樹也是溼噠噠的,就像重力斜坡上的緩慢液體——太陽一定在融化它們! 抬頭一看,是的,太陽越來越亮,當你看時,果實正在變成粘稠物,一整池漿狀的柚子汁,幸運的是你沒有任何開放傷口,所以你認為滑下去不會疼,跳進去——你的朋友們已經在那裡了,有人大膽地跳了下去,所以現在你們都知道,漿狀物足夠淺,不會有溺水危險,你記得你周身都是粘稠物,現在你聽到有人喊:「你不會相信的!泥土、顏色和紙漿混合物味道真的很好!」,你低頭看著他們,準備跳進去,但左手邊的東西引起了你的注意,你甚至還不知道是什麼,但似乎很稀奇,所以你轉過身來跟著它。與此同時,頭頂上星星已出現,溫度很好—— 你已忘記了你當初來這裡的目的。

[HERMES SMOOTHIES] 愛馬仕冰沙

譯註:一個空白無效的 Tumblr 賬號

Gaming literacy can address our problems. 遊戲素養可以解決我們的問題。 當今世界面臨的問題需要遊戲素養所產生的各種思維。加州的天然氣價格如何影響中東的政治,如何影響亞馬遜的生態系統?這些問題迫使我們理解一個系統的各個部分是如何結合在一起,形成一個具有湧現效應的複雜整體的。它們需要遊玩性的、創新的、跨學科的思維,在這種思維中,系統可以被分析、重新設計,並轉變為新的東西。

「遊戲化」......糟糕......:(...... 不過這個詞確實蠻好聽......

作為替代方案,用一種更有趣的方式來駕馭這個時代潮流如何:軟遊戲化(soft gamification)。

硬遊戲化(正常的那種)是摘出某種活動-情境(ctivity-situation)或結構並將其分化(stratifies),據說使其更「像遊戲 game-like」,但實際上只是更目標導向,更有尺度,能夠被最優行為評估(「解決我們的問題」)。

軟遊戲化不解決任何可量化的問題(quantifiable problems);相反,它提出問題。它僅僅為一個活動/情境,加上一定的自由度,使其更有可延展性(malleable)(更可玩 PLAYED,更遊戲)。舉個例子就是在 iTunes 中聽些音樂,但不是讓它從頭播放到尾,而是在樂曲中間跳來跳去,找到你喜歡切換區(surfing zones),然後切換,將這些切換區相互聯繫起來,直到歌曲的「線」被體驗為一個多維密集空間(康托爾將N維映射到一維線,你也可以!)。

軟遊戲化可以像這樣處理所有東西。它是一種利用可用材料的手段,將其打開,在其中找到更多的自由,並在這些自由中找到你自己的目標/約束。

它甚至可用軟件做到。下面是一個簡單的例子,在Processing代碼中定義了一個矩形對象(topleft_x, topleft_y, bottomright_x, bottomright_y)。

// rectangle object 矩形對象 rect(100, 100, 400, 400); // rectangle object (soft-gamified) 軟遊戲化 rect(100, 100, mouseX, mouseY);

譯者附圖:順手拿 Processing4 做了一個。

多麼簡單!只是打開了一個角來進行變化。這可以成為軟遊戲化理論的基底,也就是說——為玩家提供可變的控制。「可供性和注意力 Affordance and attention」,幾年前,Richard Lemarchand 談到了這個問題。對了,還有一個問題需要探索(讓我們探索問題,而不是假裝解決它們)。

在伯克利的瑜伽課上,他們告訴你要「放鬆你的面部」,而且這樣做確實感覺更好。專注於呼吸,通過你所有的毛孔呼吸(也包括你的眼睛和耳朵)......

譯者附圖:此處指的應是頑皮狗設計師 Richard Lemarchand 在GDC上分享關於《神秘海域》設計的內容,強調注意力 Attention 而不是沉浸感 Immersion ,確實頑皮狗精於此道,光線,鏡頭等引導。

In the Ludic Century, everyone will be a game designer. 在遊玩世紀中,每個人都將成為遊戲設計師 遊戲改變了文化消費的本質。音樂是由音樂家演奏的,但大多數人並不是音樂家,他們聽的是別人製作的音樂。而遊戲則需要積極參與。

[ 音樂總是被播放(玩 PLAYED)的。即使你只是在 iTunes 中點擊「播放」,你的手指貢獻也就到此為止了,但你一直在聽,這裡面有一個遊玩的方面(play-aspect)。有時你走進一傢俱樂部,那裡有音樂在播放。你可以離開,你可以移動,你可以聽。音樂總是播放的(music always playing)這一規則沒有例外,就像關於遊戲的同樣說法沒有例外一樣。任務就是要一直玩下去。]

遊戲設計涉及系統邏輯、社會心理學和文化駭入(culture hacking)。深入地玩一個遊戲就是逐漸像一個遊戲設計師來思考——去填補、去做逆向工程,去修改一個遊戲,以便找到新的玩法。隨著越來越多的人在遊玩的世紀玩得更加深入,玩家和遊戲設計師之間的界限將變得越來越模糊。

任何人都可以在任何時候實踐軟遊戲化。這就是說:你可以玩一切。如果遊玩的世紀要成真,它將不會被定義為每個人都是遊戲設計師,而是每個人都是玩家,甚至是設計師。

每個人都是遊戲設計師,而是每個人都是玩家,甚至是設計師。

Games are beautiful. They do not need to be justified. 遊戲是美的。它們無需被正名(合法化)。 這一點最為重要:遊戲之所以有價值,並不是因為它們可以教給別人一種技能或使世界變得更美好。像其他文化表達形式一樣,遊戲和玩之所以重要是因為它們是美的。

[或者更廣泛地說,它們是動人的(AFFECTING)] 。

欣賞遊戲的美學——動態的交互系統如何創造美和意義——是我們在這個即將到來的遊玩的世紀所面臨的令人愉快且艱鉅的挑戰之一。

我同意!

大衛

3. Talk of Magickians : Post-Human Empathy & Material Sympathies in Computational Alchemy

魔術師的談話:計算鍊金術中的後人類移情和物質交感

回到「移情」問題上。這是一個很大的話題,Kotaku 上的評論提到了多人遊戲,有人性議題的單人遊戲,《風之旅人》,等等。

顯然,在這主題下有很多有趣的事情要做,但我相信把我們的「移情」觀念限於人與人之間或人的表徵(representations)之間,必然會錯過很多,也許甚至都沒像我們希望的那樣,開始觸及媒介的移情紋理(empathetic grain)。

回顧一下 Chris Crawford 遊戲理論中的一部分:「所有的遊戲都是多遊戲者 all games are multiplayer」的提議,將會很有啟發。 這是一個應被恢復的概念,作為一種計算的實用主義,而且正是因為它所帶來的奇怪的本體論結論:也就是說,為了解釋像《超級馬里奧兄弟》(等等)這樣的所謂「單人」遊戲的結構,我們必須開放地承認每個對遊戲結果有因果影響的東西(THING)都是遊戲者。

比起「成為一個東西是什麼樣的?」,我更感興趣的是問,玩,「影響一個東西和被一個東西影響是什麼樣的?」。把本體論的優先權交給遊戲者(PLAYERS),而不是物(OBJECTS)。(當然,這兩個詞意思完全一樣:空間 SPACES、物質 SUBSTANCES,它們都是情境 situations)。

譯者附圖:來點熟悉的東西

那麼,《超級馬里奧兄弟》是任何東西,而不是「單人遊戲」。遊戲軟件對象本身就是另一個玩家)在這個意義上,遊戲是在人類遊戲者和信息線 line of information(遊戲對象)之間的雙人遊戲。當然,這條線被更多的遊戲者解釋/讀取,這些遊戲者構成了遊戲對象的「皮膚 skin」(即視聽輸出和輸入反饋),它是最高層的單位遊戲者,也是人類遊戲者可以訪問的表面的整體。但即使是遊戲對象信息本身,按照 Bogost 的單位操作,也不能計作一,而是要算作遊戲者的多重性(multiplicity)。每個慄寶寶都是個遊戲者,每個方塊類型,每個「地板感覺」(蜂蜜、冰、草等)也是遊戲者。每個關卡都是一個遊戲者,由這些低層次的遊戲者組成,並構成更高級別的遊戲對象(遊戲者)本身的一部分。

遊玩總是在遊戲者間發生的。玩總是一次創作(composition),一種混合體(mixture),一種遊戲者的裝配(assemblage)。而這些遊戲者無論如何,都不需要是人類。

同樣,移情發生在遊戲者之間,這些遊戲者不需要是人類。

如果有人自稱是人文主義者,熱愛他所有同胞,而他每晚在殺害和剝貓皮,我們也不會對他有好臉色。對同理心有一種基本常識的理解,它遠超出了只存在於人類之間的事物。甚至在壓死一隻蜘蛛,或一個陌生生物時,我們可能都會感到一種使人不得安寧的同情。當然,這些仍都是生命的形式……

對一個非人類的遊戲者有可能產生共情嗎?這種共情有任何意義嗎?還是僅是虛幻的?

它不會是虛幻的,因為它能被感覺到的,它是一個的生理學事實(physiological fact)。共情是在腹中的(in the belly)。腹部與蜘蛛、貓、遊戲對象——所有的遊戲者、所有的材料都保有一定距離的聯繫。而且,一旦將身體與它所處的世界聯繫起來,計算機遊戲的開發過程就開始指向一種新的計算鍊金術的可能性。

歷史上的古典鍊金術被一種信念所支配,即人類靈魂與宇宙秩序的根本統一,以及其所有的物質實在性(all of its material actuality)。我們甚至可以滿足於對身體和世界之間的物質-能量連續性的實證主義理解。後來成為現代化學的鍊金術實踐玩的是一種由物質交感(material sympathies)的工作假設所統治的遊戲:相信在化學成分(遊戲者,w/ 有選擇的親和力)之間以及化學成分和鍊金術士本人之間存在著真正的有效的聯繫(affective bond 這是保有距離的貓肚皮玩耍)。因此,「做鍊金術」的過程同時是對物質-能量(matter-energy)和對靈魂的工作/遊戲(working/playing)。

這裡涉及的關係很簡單:因果代理人(causal agents 玩家)在 一個活動-情境(遊戲)中,而這個活動-情境由玩家及其相互關係(affects,「交互」),整體(《超級馬里奧兄弟》)和部分(慄寶寶,庫巴)的縮放的多重性(scaling multiplicity)定義。這看起來像懷特海(Alfred North Whitehead)的分體拓撲學宇宙論(mereo-topological cosmology),這或許值得深入研究(困難:《過程與實在》;友好的入門:《思維方式》),至少可以看到當伯特蘭·羅素(Bertrand Russel)和其他人的信仰似乎轉向科學-邏輯的實證性時,羅素的老師、《數學原理》合作者(譯註:指懷特海)一直在持續探索。

因果性(Causality)是關鍵:這就是我們所牽涉的,我們改造(transform)世界,這就是鍊金術士所說的魔力(magic)。阿萊斯特·克勞利(Aleister Crowley)為現代人正式確定了這個概念,魔法(magick)即意志(Will)對世界的有向作用(directed action)。 Magick 是 musick 更普遍化的整體(whole),(ck)似乎意味著:CKAUSALITY。玩。

譯者附圖:關於 OOO 以及懷特海可參考 Ian Bogost 電子遊戲是一團亂 Videogames are a Mess (2009)

蒂莫西-莫頓最近就此寫了一本物導向本體論的著作(《實在論魔術:物,本體論,因果性 Realist Magic: Objects, Ontology, Causality》),並提出了因果界(causal realm)就是審美界(aesthetic realm)的論點。

審美界是前意識的感覺的領域:共有的情感因素,來來去去。尼采正確地批判了所有從觀者的角度出發的美學理論:美學只有從創造的角度出發才是正確的,沒有創造,美學就根本不存在。而創造在所有情況下都是遊戲者間的遊玩(play between players)。即使「單人」藝術也是如此:藝術家和她的材料。作品(Composition)是單位遊戲者或遊玩空間的構造(constitution),作為「生成的容器(receptacle of becoming)」,是多變的可能性空間,通過其情感約束和對遊玩的條件性影響產出進一步的遊玩。

在這種總是作為因果影響存在於遊玩者之間的意義上,遊玩本身總是如同「魔法magickal」,「音樂的 musickal」,總是因果性的,局部波動的,變動的可能性空間的直接之流(immediate flow)。

用科學的語言來說:遊戲是運動(play is movement),就這麼簡單。

這項任務是瘋狂且不可想象的,但「魔術師的談話」是適時的:這將有利於我們開始摸索通往一種新計算鍊金術的道路,一開始肯定是無法言說的(unspeakable),它由對所有材料(所有遊戲者)的性質轉化(quality in all materials,遊玩,運動)的情感感覺(affective sense)所引導,並完全在我們對它們的結構性理解,以及甚至是在對結構性數量解釋之前(那是一致、理性、有限的)。

偽科學(Pseudoscience)將需要被接受。但不是別人的,是你自己的。方法是:閱讀流行科學(以及方便、合適的科學),假裝我們是科學家,玩弄可用的材料(playing with the available materials)。如果沒有一些偽科學之物來擁抱與我們息息相關的世界的物質性,我們置身在量的科技文化中就有可能被所謂的「科學」所徹底誘惑,而這種「科學」永遠無法整合內在和外在的經驗,無論它可能有多少其他能力。

一種遊戲的理論(theory of play)需要這樣的整合。我為自己過於魯莽、草率或戲劇化道歉,但我相信適當的一個有用的遊戲和電子遊戲的理論對於構成一種「第三種文化 Third Culture」是必要的,作為兩種文化(科學和人文)之間的溶解劑 /媒介,它將自然地冒犯科學和人文(通過偽科學冒犯科學;通過消解所有藝術作品(物、藝術家)冒犯人文)。

譯者附圖:1959 年,英國科學家兼作家斯諾(C. P Snow)出版了《兩種文化與科學革命》尖銳地指出兩種文化的對立「一極是文學知識分子,另一極是科學家,特別是最有代表性的物理學家。二者之間存在著互不理解的鴻溝——有時(特別是在年輕人中間)還相互憎恨和厭惡,當然大多是由於缺乏瞭解。」引起許多討論和關注,在第二版書末,他提到通過兩種文化之間的對話與交流或許可形成「第三種文化」(The Third Culture),儘管「可能還為時過早。但我深信這種文化正在來臨。它一旦來臨,某些交流的困難將最終得到緩和,因為這種文化為了完成自己的任務也必須同科學文化友好相處」(參考石雲裡 | “第三種文化”視野中的新文科)

作為鍊金術實踐的源流,赫爾墨斯傳統在歷史上一直充當著這樣一種文化。就其關注世界的客觀物質性而言,是一種科學實踐,但就其拒絕將有限——一致——理性的邏輯(實證主義)作為其基底而言,它是一種內在實踐。在一些形式主義者的迷夢中,沉睡著一個關於遊戲設計的新科學(或多或少),但不幸的是,這些人似乎為偽科學的生成性潛能感到畏懼,因為它能擾動混沌,從而擾動難以執行的秩序:也許他們忘記了在整個歷史上,硬實證科學的湧現往往是由或多或少層級化後的「魔法 magickal」(因果的)實踐構成的,正如「音樂對象」(作曲)的出現總是由 musickal(即興 improvisatory)實踐分層。

譯者附圖:或許可應和的想法:爵士鋼琴家比爾·埃文斯在採訪中談到爵士即興(jazz process),他認為音樂20世紀的發展中即興變得衰弱,只剩下了作曲與闡釋。但他強調,即興恰恰是一種創作音樂的方式,而不是風格。

現有的科學不應被忽視。與「兩種文化」中的某一文化過於堅定地結盟,會錯過了許多美的想法。但也不該從它自身的角度出發,因為這樣必然建立在懷特海所說的「自然的分叉 the bifurcation of nature」的前提下,即客觀現實和個人經驗之間的二元分裂。科學將為魔法提供新的工具,但最應強調的是:科學不提供關於我們如何使用這些工具的指令 - 做什麼。

因果關係的責任在我們身上。這是我們的鍊金術客觀現實(alchemical objective reality)。在這裡,「物質/材料交感 material sympathies」的做法須被納入我們的工具箱,據此,我們對自己和材料之間,以及和作品中的材料之間的關係,發展出一種情感感受。一種諧和理論( A Theory of Harmony),在這裡,移情存在於人類和其他縮放的遊戲者之間的變動關係。至於移情的實踐學:我們可在任何時候/任何地方開始,只要傾聽( listening),以及從此處運動(moving)。

以柏拉圖的節選作結,他的秘密一直被赫爾墨斯(鍊金術的)傳統所推崇。在這裡,他通過運動-體操(motion-gymnastics,身體遊玩 body-play、運動和遊戲)的和諧,對他常被人輕視的音樂性的公正理論進行了部分說明。

「伴隨音樂而做最優美的體操,並以最恰當的方式將它們帶到他的靈魂中的人,我們會說他是最完美的音樂性的與和諧的人......」

......過多的音樂而沒有足夠的體操的溶解危險(音樂需要遊戲,而遊戲也需要音樂):

「當一個人把自己交給音樂,讓笛子通過他的耳朵演奏並注入他的靈魂,就像灌入一個漏斗一樣,使用我們剛才說的那些甜美、柔和、哀怨的和聲,並將他的一生都花在低吟和讚美的歌唱中,起初,無論他有什麼精神,他都像鐵一樣被軟化,從無用和堅硬中變得有用。但是,當他一直下去,毫不鬆懈地迷惑他的精神時,他下一步已開始融化他的精神,直到他完全溶解了它,從靈魂中切出筋骨,使它成為「一個虛弱的戰士」(體操不夠!)。」

4. CODA: Invitation to Dark Play

終曲:黑暗遊戲的邀請

「現在,簡而言之,城市的監督者必須恪守這點:在體操和音樂方面不能有任何違背既定規則的創新。他們必須提防向陌生音樂形式轉變,並將其看作對全體的一種危險。因為音樂帶給人的轉變可以在最偉大的政治法律巋然不動的情況進行,正如達蒙所說,而我也相信。」

備註

Ian Bogost 提到,他在《異現象學 Alien Phenomenology》中對巴迪歐有所退讓。這段簡短的摘錄總結了他在那本書中的批判,是進入更進一步的對不一致/非理性/無限的遊玩研究的相關過渡:

「在《單位操作 Unit Operations》中,我並不將「計數為一」作為單位運算的模型或類似物,而是作為一個相關的想法。重點是:事物不僅僅是它們所做的,但事物確實在做事。而事物做的方式值得哲學的考察。單位是孤立的實體,一同被困在其他單位內部,彼此不自覺地擦肩而過,卻從不重疊。一個單位從來不是一個原子,而是一個集合,是其他單位的組合,作為一個系統一同行動;單位操作總是分形的。」

對 Tom Lieber 《無限畫板》的提醒 Infinite Sketchpad (iPad):

譯者附圖:原文附帶了一些鏈接,許多網站已經停止服務,這段是在其中的 Infinite Doodle 中的視頻截取的動圖,尋找完整網址請訪問原文

這可能是在iPad上發佈的最好的軟件,老奶奶和反科技者似乎都喜歡它。它是研究(以遊玩方式)形而上學一些經典問題了不起的魔法物質手段:部分和整體、連續性/不連續性、運動/因果性等等,所有這些,只是視覺-觸覺的(visual-haptic),在語言的介入之前。我一直在寫一篇關於我從《無限畫板》中學到的東西的文章,我希望能很快發表一篇草稿。

我們需牢記 Bogost 的縮放聲明(zoomed claim),並繼續深入這點,真正開發以各種不同方式縮放的能力……我們對巴迪歐的事件有哪些瞭解? 它不也是分形的嗎? 我在書中跳過了,但是:

「我把點X的事件稱為一個雜多(multiple),它一方面由點的元素,另一方面由它本身構成」

或許這篇文章不好讀,你直接暫時劃到了最下點贊/或讚賞,但我建議除了收藏外,你可以點擊閱讀原文看看,

由日 | 落譯介計劃新同路人 deimos 翻譯的Nicky Case 對遊戲敘事問題的三重解決方案:《Nicky Case 如果遊戲和遊戲敘事一樣... If Games Were Like Game Stories... (2014)》;

Claudia Molinari 號召遊戲設計師和開發者保持良好的遊戲開發狀態和心態的《Claudia Molinari 正念遊戲設計宣言 Mindful Game Design Manifesto (2018)》 。

此外還有給了我很大啟發與共鳴的,軟工業的主理人 Paolo Pedercini 所做的《Paolo Pedercini 如何在業餘時間打造自己的快閃街機廳 CAN YOU BE LIKE LIKELIKE? Running a pop-up arcade in your spare time (2019)》 分享,他意識到實驗遊戲的面向應該不是玩家,而他用一己之力以一種經濟的、獨特的方式為空間「去機構化」(de-institutionalize),真正打破了當代藝術館的文化與白盒的同時也避開了人聲鼎沸的遊戲展會,真正「做事」的微妙支點。

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間。