前言

毋庸置疑的是,不論是美術設計上的蒸汽波/Y2K風格,還是在劇情設計上的反叛與惡意,《主播女孩重度依賴》確實體現出了極強的後現代性。而這種後現代性也在通關之後奇妙地延伸到了玩家身上:似乎玩家並不能對其坦蕩地打出好或差的評價,一種“你越討厭這款遊戲則反而說明這款遊戲做得越好”的悖論就潛藏在steam商店頁面那“好評如潮”的背後。

這種類似PUA的“凱子心理學”確實是《主播女孩重度依賴》得以受到玩家群體如此關注的原因之一,它也由此引發了一系列能吸引媒體和玩家關注的衍生問題:它表現了什麼、它揭示了什麼、它又啟發了什麼。

但本篇評測並不願意用文字再來闡釋一遍這些已由遊戲本身闡釋過的各種當代互聯網表徵,在這篇文章中我想回到引發玩家們破防心理的最初,試圖搞明白它在本體論上的意義:《主播女孩重度依賴》到底是什麼?它要做什麼?它為什麼又要這樣做?

“精神分析女孩最愛埋地雷”

首先我們將從《主播女孩重度依賴》最吸引人眼球的元素入手來探究“是什麼”的問題。不論玩家們有多麼不願意承認,糖糖/超天醬確實是一個精神分析視野下完美的有關男性慾望的女性模型,就如同好萊塢電影中所長期存在的女性定型化形象一樣:一個金髮碧眼的性感尤物(超天醬),代表著慾望、善良與愛;而另一個黑髮女人(糖糖),則代表著未知的威脅與邪惡——這所有的一切都指向一個位於屏幕另一側的男性凝視:前者是使得自身得以超越俄狄浦斯階段,成為“父親”的慾望本身,後者則是引發男性焦慮的“閹割威脅”的血淋淋的符號象徵。

在這樣的角度下,這種二位一體的設計與其說是豐滿了人物形象,倒不如說是迎合了某種固有的、刻板的性別想象。這也因此確定了《主播女孩重度依賴》最初的受眾必定是那些樂於觀看女性景觀的男性——將其轉換成二次元的話語,也就是那些死宅們。

當然,以這樣一種“地雷系女孩”的媚宅設定展開整部遊戲也攜帶著一種極強的諷刺意味(亦或者說是一種作者的惡趣味):整款遊戲的遊玩過程就是這樣一種“拼盡全力引爆地雷並炸死自己的過程”。而秉持著“指揮美麗可愛的女主播愛上自己並走上人生巔峰”心態的宅宅們並未有面對23個壞結局連番轟炸的心理預期(即便是看上去挺好的結局也會彈出如《Frostpunk》那樣故意噁心人的結束語),因此steam評論區大面積的破防評論的出現也並不難預見。

其中一個“好結局”的結束語

而進一步引發該遊戲在眾多遊戲玩家中如病毒似傳播的局面的應是Data0中那個宣判了“阿P”這個虛擬主體死刑的隱藏結局,該結局不留情面地摧毀了所有沉浸遊玩該遊戲玩家的道德感,大他者的侷限(即設計者設計出的惡意遊戲機制)殘忍的刺破了玩家在這場主播遊戲中一直嘗試建構的主體幻覺。

“無論怎麼做都無法到達圓滿”使得玩家也由此獲得了一種“缺失”

,而這種“缺失”的感覺恰恰源於遊戲設計者所構建的這麼一個糖糖/超天醬的完美慾望模型——扮演虛擬主體的玩家並不能輕易地接受“大他者內部的不一致性”(即不能接受糖糖/超天醬及其她的一切只是一個簡單的象徵物而非豐滿的人物這一事實, 但其實糖糖/超天醬這一人設只是包含在遊戲機制這一大他者中的小他者罷了),由此便將這種心理鬱結與現實社會進行縫合來產生一個新的能夠闡釋這一切的大他者(即能解釋“為何存在‘不能圓滿’這一不和諧因素”的系統)——遊戲也因此照進了現實——

對《主播女孩重度依賴》大面積的文本解讀(“異化”、“凝視”、“資本主義”或是這篇評測本身)、破防評論和與遊戲相關互聯網發病評論的爆發(“嗚嗚嗚嗚糖糖我的糖糖”“嗚嗚嗚超天醬沒了你我可怎麼活啊”“† 昇天 †”),甚至是各種COS同人二創帶來的遊戲本身的銷量暴漲也無一例外的都變成《主播女孩重度依賴》的延伸,而觀看甚至加入這場亞文化風潮也變成了遊玩這款遊戲的必經之路。

也就是說,與現實息息相關的“互聯網意識形態”、“資本主義意識形態”以及《主播女孩重度依賴》的融合終於成就了這個全新的“大他者”。玩家在現實互聯網上重新復現遊戲中的魔怔人行為,只是為了滿足未被滿足的“圓滿”,想“經由缺席抵達真正的在場”,因而玩家對該遊戲的現實反映、以及玩家群體基於此的互相觀看並以其為核心構建討論社群的行為比起遊戲本身反而顯得更具有文化研究上的意義。

遊戲中的魔怔人彈幕

因此,在這樣的遊玩《主播女孩重度依賴》心理進程當中,受到傷害的玩家將糖糖/超天醬從遊戲本身當中分離出來而形成了一種新的網絡景觀:這種景觀由男性凝視的崩塌開始,又由男性凝視本身而重新建立起來,它將《主播女孩重度依賴》包裹在其中作為魚餌,反將其的衍生物作為展示的核心,削弱了遊戲本身的“基於凝視的回望”的批判力——也就是說,在《主播女孩重度依賴》爆發熱度之後,人們基於“理解二創”的動因遊玩它,但最終的目的卻是為了能在遊玩之後有資本加入這場“二創風潮”——這也的確可能將《主播女孩重度依賴》從一種被俯視的情景提高為一種實實在在的“Welcome to my religion”的狀況,但是這二者都同樣沒有指向一個屬於個體的真實與平等。

但只憑借精神分析理論對《主播女孩重度依賴》心理作用機制進行闡釋,並給出的這樣的一個“景觀”的定義,我想有些稍顯膚淺與單薄,因為我們只知道它已經做了什麼,還不知道它“將要做什麼”以及“想要做什麼”。對這樣的困境,本評測的選擇是求助於唯物主義辯證法,將其放置在一個現實的、動態的歷史環境中加以考量。因此接下來我們便會回到本篇評測前言中所提到的、作者不願進行的文本解讀上來,通過這樣的一條橋樑來連接遊戲的虛擬與世界的真實,從而更好的質詢《主播女孩重度依賴》在其本體論上的意義。

資本主義批判與新時代互聯網嬉皮士

我們仍然從糖糖/超天醬這一核心元素入手,任何遊玩這款遊戲的玩家都會意識到這樣一個事實:與其說糖糖/超天醬是在追逐金錢與流量,倒不如說是她是在追尋愛和依賴。這樣的表述似乎已經足夠精準,但事實上它忽視掉了位於糖糖/超天醬這一人物心理當中的“金錢與流量=愛與依賴”的等式,即不是由一者生產出了另一者,而是兩者本是同一物:這兩者綁定的事實在阿P被隨意拋棄的幾個結局當中得到了印證。

而這一等式與馬克思“商品拜物教”的概念不謀而合:

在以私有制為基礎的商品經濟中,人與人的社會關係被物與物的關係所掩蓋,從而使商品具有一種神秘的屬性,似乎它具有決定商品生產者命運的神秘力量。

那麼在《主播女孩重度依賴》當中,這種具有神秘屬性的商品又是什麼呢?

儘管追逐金錢是擺在遊戲文本明面上的事實,但這種對金錢與物質的渴望卻從未在遊戲機制本身上得到體現。在機制上,我們所能看到的,是粉絲數量、壓力度、好感度、陰暗度——而真正的重要的核心“錢”只存在於阿P與糖糖聊天框內的隻言片語中。正如麥克盧漢著名的“媒介即訊息”的論斷一樣,在歷史中,重要的不是信息的內容,而是傳播信息的形式,因此,當我們基於此重新考慮遊戲機制所帶來的遊戲體驗時,會發現遊戲機制的核心並不是所謂的玩家在遊玩遊戲時的“心流狀態”,而是糖糖/超天醬這一虛擬的慾望模型。而這一事實的被揭示,我想也不難理解我會得到將糖糖/超天醬、商品這二者關聯起來的這一結果了。

遊玩截圖

這也是為什麼作為玩家在虛擬世界的主體投射的阿P能被糖糖/超天醬輕而易舉地辜負,阿P從來不是一個什麼GalGame的後宮男主,他只是一個幫助她安排直播工作、消除壓力的工具人罷了。而這種將玩家主體客體化的做法恰巧印證了現實裡資本主義意識形態的異化過程:

糖糖/超天醬如商品般被放置於賽博空間中供人觀看,通過粉絲數量來衡量其作為商品的“價格”,運用壓力度與陰暗度來衡量其做為產品的“質量”,再運用“好感度”來表現其對這套商品生產機制的“依附程度”——比如我們可以看到在其中一個百萬粉達成的結局當中,糖糖/超天醬將幻想出的阿P視作了真人,陷入幻覺當中無法自拔。

這種意識形態的自我規訓是無意識的,就像玩家並不會在一開始的遊玩過程中意識到自己越幫她則越是在害她的這一事實,也沒有意識到自己甚至參與到了這個異化的過程當中來——儘管遊戲用它極其粗淺的文本、簡陋的交互機制以及遊玩的高度重複性來不斷暗示這一點讓玩家意識到所面對的是一串象徵著“異化”的程序代碼而非真人(當然,我更相信這只是設計者水平差導致的)。但很不幸的是玩家在遊玩時也只會想著如何如何才能在這篇全是地雷陷阱的土壤中挖出一個美滿的結局,或者更極端的說,僅僅只為了獲得steam頁面上的全成就徽章——畢竟在我們的認知中它只是一款遊戲,不會去想它會是一個“釣魚執法”的工具。

而當玩家們終於發現《主播女孩重度依賴》就是來給他們喂資本主義狗屎的這一事實後,在本文第一部分所述的、玩家們迅速且狂熱地接受這種PUA的心理進程,卻又使得這款遊戲的互聯網生態無可避免地陷入了另外一種局面:反互聯網亞文化的《主播女孩重度依賴》成為了一種新的亞文化商品——周邊開始生產、粉絲群體開始形成、各路媒體可以拿著這款遊戲製造更多的經濟收益。

比起60年代那同樣代表著批判精神的搖滾樂,在互聯網的傳播力度下,《主播女孩重度依賴》這類數字製品會更快的完成“從消費主義中來,到消費主義中去”的資本主義意識形態規訓。而那些熱愛這款遊戲、甚至將其定為“神作”的玩家們便是互聯網時代下最無力的嬉皮士,就如遊戲中糖糖/超天醬需要使用致幻劑來維持自己對互聯網的烏托邦想象那樣,這款遊戲也填補了在當前形勢下在他們心中那亟需發洩的慾望空白。在那些“謝邀,已經取關嘉然”的玩梗評論下彰顯出的其實是主體對當前糟糕現狀的無力,以一種自我批判的態度來逃避“在資本主義發展模式下,‘Make Love Not War’的世界並不可能實現”的慘痛現實。

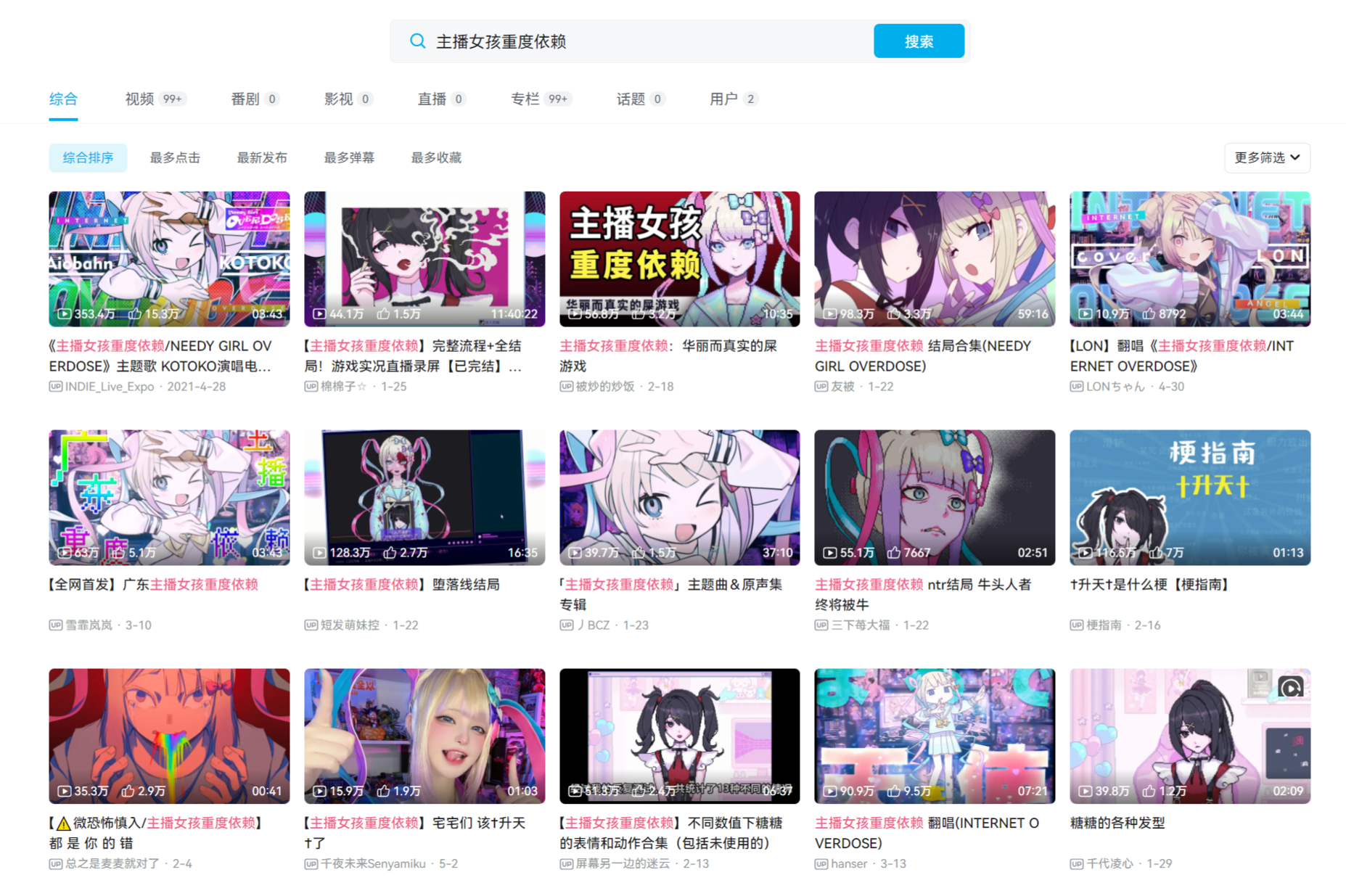

B站上圍繞著《主播女孩重度依賴》的視頻二創

因而在這樣的意義上,《主播女孩重度依賴》完成了自己的自反,也完成了對自己的規訓,它只是如今互聯網時代下新型嬉皮士的致幻劑代餐,同時還雜糅了一些具有同樣意義的蒸汽波/Y2K美學這樣的輔料。它的批判是無力的,正如它的遊戲機制所設置的那個只會越來越爛的怪圈,它也只會在這個自己設置的怪圈中越陷越深而無法掙脫——

正是後現代主義為現代主義‘自足、理性的個人’舉行了華美的葬禮,用不無溫存的手,託舉起自戀型自我作為一種新的‘人格樣本’。這些要求著‘即時滿足’的自我,作為‘資產階級個人主義的最終產品’,並未動搖、相反加固著資本主義、尤其是晚期資本主義的社會、文化邏輯;因此‘他們’顯然可以輕鬆地將阿爾莫多瓦的‘冒犯’轉換為某種娛樂、乃至撫慰。 ——戴錦華,《後現代主義理論與實踐:<高跟鞋>》

《主播女孩重度依賴》並不是後現代藝術作品裡眾望所歸的漏網之魚,它與前輩們的命運是共同的:加入到資本主義生產關係的再生產當中去,漸漸變為整個意識形態國家機器裡毫不起眼的一環。

面對電車難題,丟下你的拉桿

那《主播女孩重度依賴》到底是什麼呢?是帶有性別凝視意味的網絡景觀?還是製造全景監獄模擬體驗的人工系統?鮑德里亞這樣指出:

今天,當真實和想像在同樣的操作整體中被混淆,美學魅惑遍及各處……真實完全被一種與其自身結構不可分離的美學所充滿,實在被他自身的形象所迷惑。

我想,《主播女孩重度依賴》就是那樣一個被鏡中像充斥的夢幻世界,它反映了真實但卻不是真實,它既不是這個也不是那個,它什麼都不是,

它只是一片虛無。

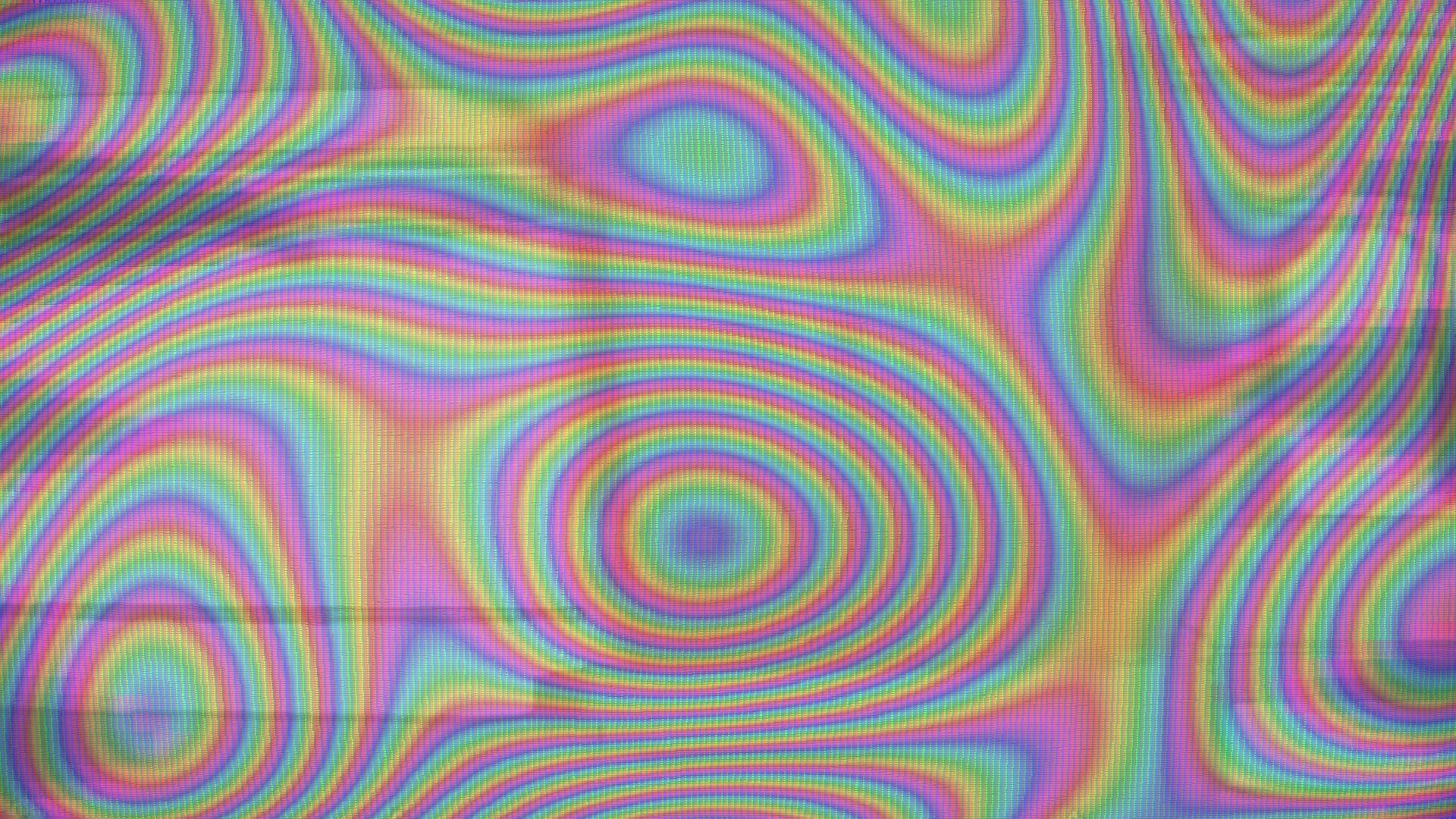

遊戲中的致幻情景

也許它作為遊戲一定模擬了些什麼,一定表達了些什麼,它帶著自我的、風格化的、戲謔的、反叛的態度解構了現代化的一切,但遺憾的是它卻在這條路上一條道走到了黑,以至於把自己也解構得渣都不剩了——當試圖模擬的本體都被消解了,模擬便失去了它的意義。

因此《主播女孩重度依賴》就變成了這樣一個吸引玩家但是什麼也沒有的黑洞,它就如阿基里斯與烏龜的賽跑那樣因為無法跳脫出那樣一個“無限時間”的悖論,無法實現自身的超越而倒向了一種虛無主義的立場,而所有遊玩這款遊戲的宅宅都成了冤大頭:被可愛人設騙進來,然後被狠狠地傷害,最後又試圖從痛苦中思考到什麼,可什麼也沒辦法得到。這23個壞結局的設計使得這款遊戲最終還是以一種“臭名昭著”的電車難題的樣貌展現了出來——因為不論你怎樣扳動拉桿,糖糖/超天醬永遠會走向一個設計者“告訴”你的不好結局,那是來自於設計者、亦或是來自於大他者的“最高道德”。

而如康德“人是目的而不是手段”的論斷一樣,面對這樣窘迫的困境,知名虛擬主播七海娜娜米已經告訴了我們答案:

鐵軌總得創死一個人要不把你給創死吧。

就像《Life is strange》裡不應當由Max一個感性的中學生來承擔決定阿卡迪亞灣與克洛伊命運的選擇,《主播女孩重度依賴》也不應當由各個並不具有“完美道德”的玩家來為糖糖/超天醬勢必走向墮落這一事實服道德之刑,如果真的有一個人該創,那麼就應該是遊戲設計師本人,甚至再往深一步講,該被狠狠創死的應該是血腥的、暴力的資本主義這個大他者才對。可《主播女孩重度依賴》沒有做到,它在批判的終點之前停下了腳步,背叛了整個階級,把所有善良的宅宅們都架上了鐵軌而最終淪為了沉默的幫兇。就像公社裡所有為資產階級下跪的內鬼那樣,它調轉槍口,將“對美少女的色情慾望”視作宅宅的原罪並對其進行討伐,而全然忽視了之所以有人能被這樣的難題傷害到。正是因為他/她在現實中是一個足夠有道德、也足夠善良的個體——而這一點恰恰是他不應當受到這種傷害的最有力的支撐。

真正的電車難題(✔)

而正是由於《主播女孩重度依賴》在本體意義上的不道德與偽善才使得它必須遭受如此猛烈地批判——它揭示了一種精神價值的毀滅,但卻沒有任何重建新的精神價值的意圖——可我們並不需要一款遊戲來作為能使我們對這個世界有所感覺的驅動器,在疫情下我們每天都能與那些真實發生的事件共情,而我們在真實世界所能做的也絕不僅僅是站在一旁搬弄拉桿這麼微小的行為:海子姐能全然不顧人設並對彈幕爆發出逆天攻擊性,遭受字節跳動剝削的伽樂也能從A-soul憤而出走,我憑什麼不可以帶著糖糖/超天醬跳脫出她的小資產階級思維而走出心理陰霾呢?

“真”結局

承認《主播女孩重度依賴》就是虛無的態度於他人於自己都應當是必要的,它應當是你對這個世界、這個社會的態度的反映。但如果就是非要說《主播女孩重度依賴》就不是虛無,那它最終也會變成具有性別凝視意味的網絡景觀、變成互聯網這個全景監獄的一部分而顯得毫無價值。從另一層面來講,我也一定要為我所付出的54塊錢和10個小時的遊玩時間做個交代,即便它所擁有的大部分價值也只是我在書寫這篇評測時所賦予它的——但就像同為遊戲的《史丹利的寓言》所表述的那樣:

關掉且再也不啟動這款遊戲便是它的真正價值。

我想這也應當、也必須是這篇針對《主播女孩重度依賴》的評測的核心論點。而假設現實真的就有那麼悲觀,我們不得不在未來直面一個全知全能的大他者,必須打開這樣的潘多拉魔盒而沒有其他解決途徑的時候,那我也還是會以一種後現代的姿態,保持住一個共產主義鬥士的堅定意志,高傲地展示自己的存在主義病症:

“既然火車總得創死一個人,那要創就創我吧!”

感謝您的閱讀。