看到標題中的“控制論”和“文化作品”而點進來的朋友,閱讀前可以先思考一下自己對這兩個詞語的刻板印象。因為本文討論的問題既不科幻也與美無關,反而極其現實而具體,甚至有些晦澀枯燥。

本文《The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems》發表於1988年,作者是美國電影理論家Bill Nichols。文章最初吸引我的點,在於它對信息產業催生的新文化作品形式的論述,恰好填補了我思維中的某塊空缺。讀罷之後,我發現其中的諸多段落,在如今仍然具有生命力。尤其是關於基因工程、信息產業和電子遊戲的相關法律權利的部分。

於是我索性邊讀邊翻譯,順便分享出來。由於篇幅過長,因此拆為上下兩篇。

閱讀提示:

本文涉及女權主義電影理論、法蘭克福學派、控制論、知識產權法、遺傳學、太空武器(里根時期)和早期電子遊戲等領域。有相關知識背景的朋友,閱讀時的障礙可能會更小。沒有的話也不必害怕,畢竟我也是現學現賣。水平所限,文中出現的各學科相關術語和表述,我不確定都採用了約定俗成的正確譯法。翻譯如有錯漏,請相關專業的朋友務必指出,在此提前感謝。

此外,本文的討論涉及一些經典的“友盡”話題,希望大家理性討論。

控制論系統時代的文化作品

作者:Bill Nichols

計算機不僅是一種物體,還是一種符號和隱喻。它暗示著一種新方法,用以思考我們自身和周遭環境,並且用新的方式構建了人類和生活在類人世界中的意義。控制論系統(cybernetic system)包括一整套展現出計算能力的機器和設備,其中包含了一種動態的、有限的智能。電話網絡、通信衛星、雷達系統、可編程光盤、機器人、生物基因工程細胞、火箭制導系統、可視圖文網絡——這一切所都表現出處理信息與執行動作的能力。它們都是“控制論的(cybernetic)”自我調節(self‐regulating)的機制或系統,被預定義(predefined)及其任務所限定。正如攝影機已成為整個攝影和電影過程的象徵一樣,計算機已成為整個網絡、系統和設備的象徵——它們是控制論或“自動化但智能(automated but intelligent)”性能的典型案例。

macintosh電腦,1984年

本文章涉及瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)先前的研究領域,這體現在他最著名的文章,1936年發表的《機械複製時代的藝術作品》之中。確切的講,我的意圖在於推進本雅明的研究,並且考察正在發生的一系列轉變:以計算機為象徵的控制論系統,如何表現為關於自我與現實的概念和關係?這種程度的轉變曾經發生在機械複製和攝影機的象徵之中。其中包含的深層矛盾心理構成了我們的想象,而這必然會使我的論述同樣充滿矛盾。

面對這種情況,我不會考察本雅明時代的舊情況,而是會轉向那些新生的人工智能系統(system of artificial intelligence)。毫無疑問的是,這種矛盾心理也貫穿著本雅明的全文,在好的情況下它是辯證的,但在最壞的情況下則自相矛盾。樂觀地講,我們用來測試與衡量自己身份界限的那些系統,需要直面質疑與啟示的雙重闡釋。同時我們必須承認悲觀的一面,目前占主導地位的仍是對控制的追求,以潛藏的集體主義傾向[1]。控制對集體的支配可以淋漓盡致的展現在對法律的分析之中。

總之,我想做的是回顧本雅明文章中的幾個要點,通過對比控制論系統與機械複製的特點,建立一個理解控制論系統的核心隱喻,然後考察該隱喻如何獲得了實際的力量——不同的機構如何使自身實踐合法化,並重新校準其基本邏輯:它們如何按照隱喻調整自己的形象?我尤其想問的是,

控制論設想如何在法律等領域獲得制度合法性?

與其他案例一樣,其中包含著一種張力,它存在於控制論設想的解放潛力與保持既有社會關係形式的意識形態傾向之間。我認為文化極其重要,因此我將專注於文化作品(它的過程、操作和程序)。我還將文本和實踐、藝術和行動囊括其中,因為它們具體體現了既有關係與主要生產方式的存在前提,以及被其維持的各種生產關係。語言、話語和消息(message)是核心,風格和修辭是基礎。圍繞每一個“事實”和每一個“數據”、圍繞所有的現實和證據、圍繞所有的“在那裡”,一種有說服力的、飽含感情的話語組織正逐漸形成。表意組織被安排在話語構型和制度領域之中,衝突和符號化正是由此產生。

瓦爾特·本雅明 Walter Bendix Schoenflies Benjami

一、機械複製與電影文化

本雅明提出了互相對應的三種轉變:經濟生產方式、藝術本質和感知方式。工業社會的基礎是流水線和大規模生產,技術創新使其延伸到藝術領域,導致從傳統的儀式(或“崇拜”)價值中分離出一種新的、獨特的市場(或“展覽”)價值。這種轉變也剝奪了藝術的“靈韻(aura)”。本雅明用“靈韻”來表示藝術的本真性,它依附於傳統領域:

事物的本真性是這樣一種本質:它在最初就具有可傳遞性,貫穿其實質持續時間以及它對其所經歷史的見證。 [2]

我們無法不去關注對象所具有的靈韻。無論是藝術品還是自然景觀,我們都在一處且只能在此處面對它。我們在那個地方,對那個對象,在對其獨特性的凝視中行使儀式,並發現了它的使用價值。無論是自然的還是歷史的、無生命的還是人類的,擁有靈韻的對象都讓我們著迷,就好像它具有“迴歸原初的力量”。[3]

根據本雅明的定義,機械複製無法復現本真性。這一特點對藝術作品產生了關鍵影響。“機械複製將藝術作品從對儀式的寄生依賴中解放出來。”(224頁)儀式中的舊基礎讓位於政治藝術的新基礎。在群眾和群眾運動的政治之中,法西斯主義顯示了無處不在的危險,對本雅明來說尤其如此。徹底解放的可能性被圍繞機械複製手段建立的經濟體系所制約,這在電影中尤其明顯:“幻覺產生的奇觀和懷疑”(23頁)使我們偏離了攝影機本來導向的“無意識”,而這種無意識本該揭示那些被我們的眼睛忽略的交互形式:

我們對伸手去拿打火機或勺子的動作習以為常,然而卻幾乎不知道手和金屬之間發生了什麼,更別提這如何被我們的情緒波動所影響了。而在電影中,攝影機以多種動作進行干預:拉低與抬升、闡釋與孤立、延展與加速、放大與縮小。(237頁)

沒有靈韻的對象是神秘感的替代物。本雅明在一段有先見之明的精彩段落中,闡述了當民主國家遇到法西斯主義危機時,政治實踐如何促成演員角色的異變。機械複製讓演員和政治家擁有無限的觀眾,而非只侷限在舞臺或者議會。“雖然兩者的目的可能不同,但這種變化同樣影響著演員和統治者。......這導致了面對(機械複製的)設備的新選拔機制,明星和獨裁者在此高歌凱旋”(247頁).

以神秘代替靈韻正是本雅明提出的第三種轉變:即感知方式的變化。電影或攝影能否被稱為一門藝術的問題是次要的。首要問題是藝術本身是否在形式和功能上發生了根本性的轉變?藝術本質的根本變化意味著我們看待世界的方式也發生了變化:“在漫長的歷史中,人類感官的感知方式隨著人類的整體存在方式而變化”(222頁)。

機械複製能拷貝可見的物體,如繪畫、山脈,甚至是人類。而在此之前,這些物體一直被認為是獨一無二、不可替代的。機械複製將工業革命的劇變推向高潮,無處不在的複製品是工業資本主義(industrial capitalism)產物的外在表現。如果要觀察和認識機械複製產生的變化的性質與程度,就必須考察這些複製品。

遊客觀看《米洛斯的維納斯》,攝於盧浮宮

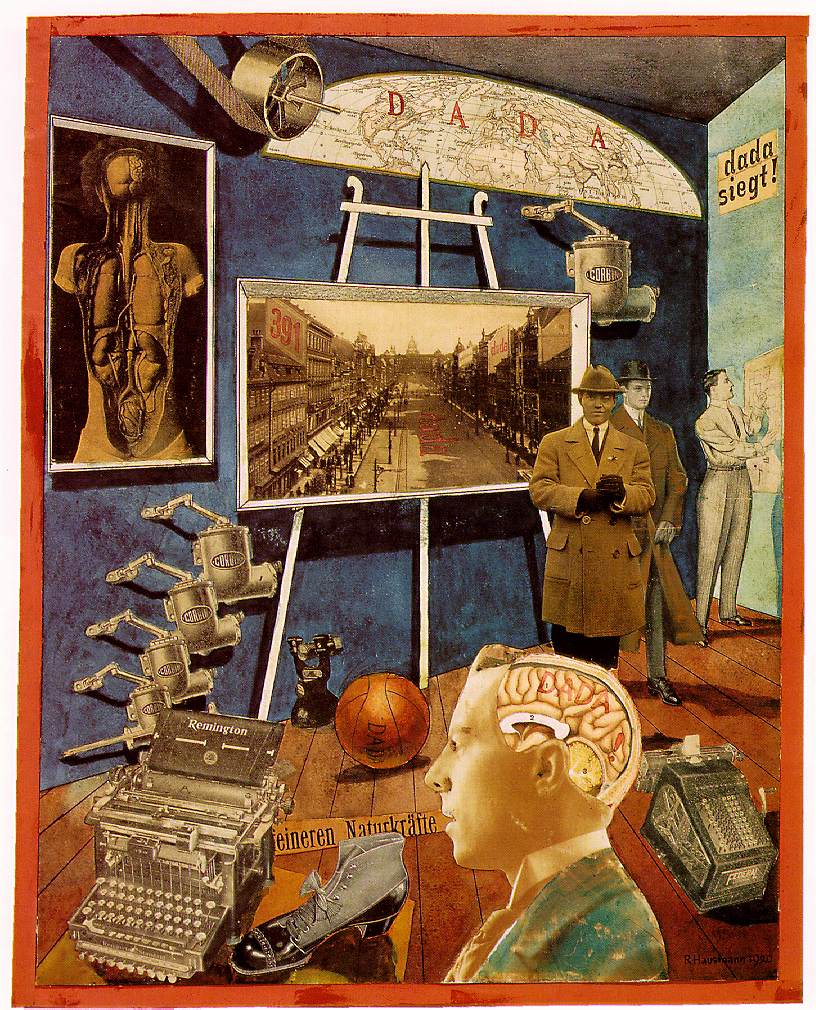

什麼電影元素能最有力地證明機器時代的新型感知?那就是“通過地點和焦點的變化週期性地衝擊觀眾”。對於本雅明來說,該元素最能實現達達主義的願景。電影通過蒙太奇或剪輯來實現這種效果。按照特定的順序,蒙太奇將事物從原位扯走,並以持續變換的組合方式將其重新組裝。再無可能只通過單幅畫面引發沉思。蒙太奇使拼貼的潛力倍增,它把兩種現實在同一個平面上結合,但顯然無法使它們適應無限現實的並置。正如喬治·巴塔耶(George Bataille)所宣稱的“越界並不否定封鎖,它超越並補完了後者。”本著這種精神,蒙太奇完成且超越了達達主義者的計劃,它決定有意識地將靈韻從以下兩者中去除:藝術作品以及喜歡將不同文化的文物奇怪並置的早期法國民族誌學家的著作。

《達達主義的勝利》拼貼, Raoul Hausmann,1920年

蒙太奇蘊含的解放潛力將藝術從儀式推向政治參與的舞臺。蒙太奇還為工人階級帶來一種視角:世界是可塑的。本雅明寫道:

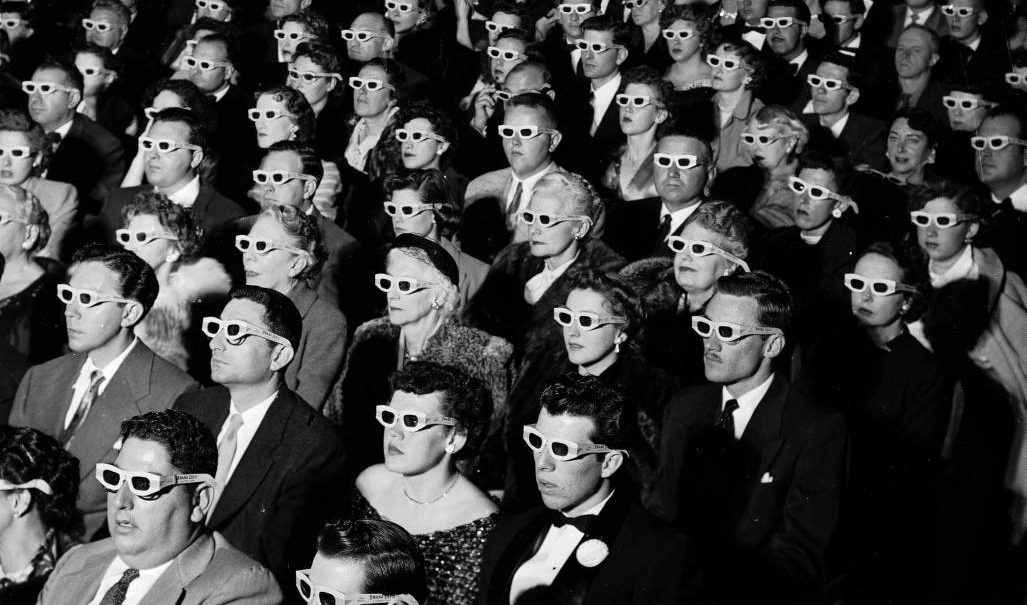

人需要讓自己暴露在震顫體驗中,這能幫助他適應那些威脅自身的轉變。電影符合統覺*器官的深刻轉變——大城市街頭的行人在個人層面上經歷的變化,也是每個現代公民在歷史層面上經歷的變化。(250頁)

*統覺(apperception):指知覺內容和傾向蘊含著人們已有的經驗、知識、興趣、態度,因而不再限於對事物個別屬性的感知。

對周遭事物的特寫、關注隱藏的細節和熟悉的物體,以及在相機的巧妙引導下探索平凡的環境,電影通過以上手段一方面幫助我們理解那些支配我們生活的必然之物;另一方面,它設法使我們相信存在一個無限且意外的行動領域。我們的小酒館和大都市街道、辦公室和擺滿傢俱的房間、火車站和我們的工廠……這些似乎都將我們絕望地關起來。然後,電影來了!在十分之一秒的時間裡,這個監獄世界被炸得四分五裂。現在,我們在它廣佈的廢墟和殘骸中,平靜而冒險地旅行。(第236頁)

儘管機械複製牽扯到對原件的挪用,但是在電影中甚至原件的概念都消失了:安排對象出鏡只是為了拍攝。這種挪用過程產生了一系列詞彙:用於“拍攝(shoot)”一個場景的“取景(take)”或“攝影機拍攝(camera shot)”;停止拍攝(卡!)和剪輯都被稱為“cut”。在本雅明看來,如果要接受機械複製時代,就必須接受物質世界及其意義的劇烈重組帶來的衝擊效果。爆發性(the explosive)——由本雅明描述並被布萊希特頌揚的暴力性潛力——是主流電影必須抑制、化解和遏制的東西。而計算機及其控制論系統蘊含的爆發性潛力,既然能用於消除辛苦勞作、用於促進集體性、用於親和力、互連性、系統性網絡和共同決策,也就必須被用來遏制並化解信息產業的企圖:將這些潛在的民主化權力局部化、濃縮並鞏固為控制等級。

蒙太奇——將異質聯繫起來以震撼觀眾的洞察力——成為本雅明在技術時代進行藝術創作的主要原則。[4]

對本雅明來說,發展新的觀看方式並使其成為常態不只是一種意識形態,而是實在的變革。它們不是舊習俗而是新習慣。這種觀看方式之所以成為難以習得的技能,正是因為其與現有意識形態的對立。“歷史轉折點”的任務擺在面前,但我們無法通過沉思來完成它。而是通過“……在實體感覺佔用的引導下,變成習慣,逐漸被掌握”(第240頁)。適應威脅性轉變所需的衝擊,其自身可能會被文化產業自身生產的景觀所吸收。在本雅明看來,唯一的解決辦法就是使用他自己採用的那些技能:訓練一種感覺的新習慣,用來分解和重建現實,或者緩解浪蕩子罪惡感的寫作風格;這種習慣是工人階級的:不僅被訓練以生產和複製現有的生產關係,而是以一種新的解放形式進行再生產。“將文化及其規範(美、真理和現實)視為人為的安排。容許對其進行超現實主義分析,並且與其他可能的傾向進行比較。”這是超現實主義者的優勢,也是革命者的優勢。[5]

當轉變所孕育的新習慣與新視野受到威脅,並被具有徵服潛力的既有社會組織形式還原時。那些提議新社會組織形式的新觀看方式,將變得自相矛盾或充滿辯證。但是這一轉變過程沒有回頭路,它在電子傳播和計算文化中產生的影響,遠甚於在機械複製文化(這種文化之於今日好比傳統之於本雅明時代)中的影響。

那麼我們可能會問,電子計算和數字通信這些新手段如何調校我們的“現實感”?這些技術變革在將新文化形式引入生產關係的同時,是否通過“新的衝擊”使我們擺脫了對既有社會關係和文化形式與生俱來(或永恆)的認同?如今的信息社會“加工”而非“生產”基本經濟資源(資源是工業資本主義的,已經處於壟斷集中的“晚期”階段),而我們對這種狀態越來越熟悉。控制論系統是否改變了我們對那些具備解放潛力的世界的看法?例如,資本主義經濟結構經歷著技術變革中的當代轉型,那麼是否可以想象一種新的感知方式:一種更去個體化、更公共的、類似於帶有面對面儀式和靈韻的感知形式?

以上哪個議題被匿名電路和直接接觸的模擬所影響?如今的蒙太奇在以下兩種情況中是否具有等效性:交互式模擬和被預定義約束的模擬交互體驗。後現代主義時期的藝術作品能否喚起(僅僅是可能)對後工業社會“深層結構”的感知?這能否與機械複製在與工業資本主義時代所引起的感知發現相媲美?

二、控制論系統和電子文化

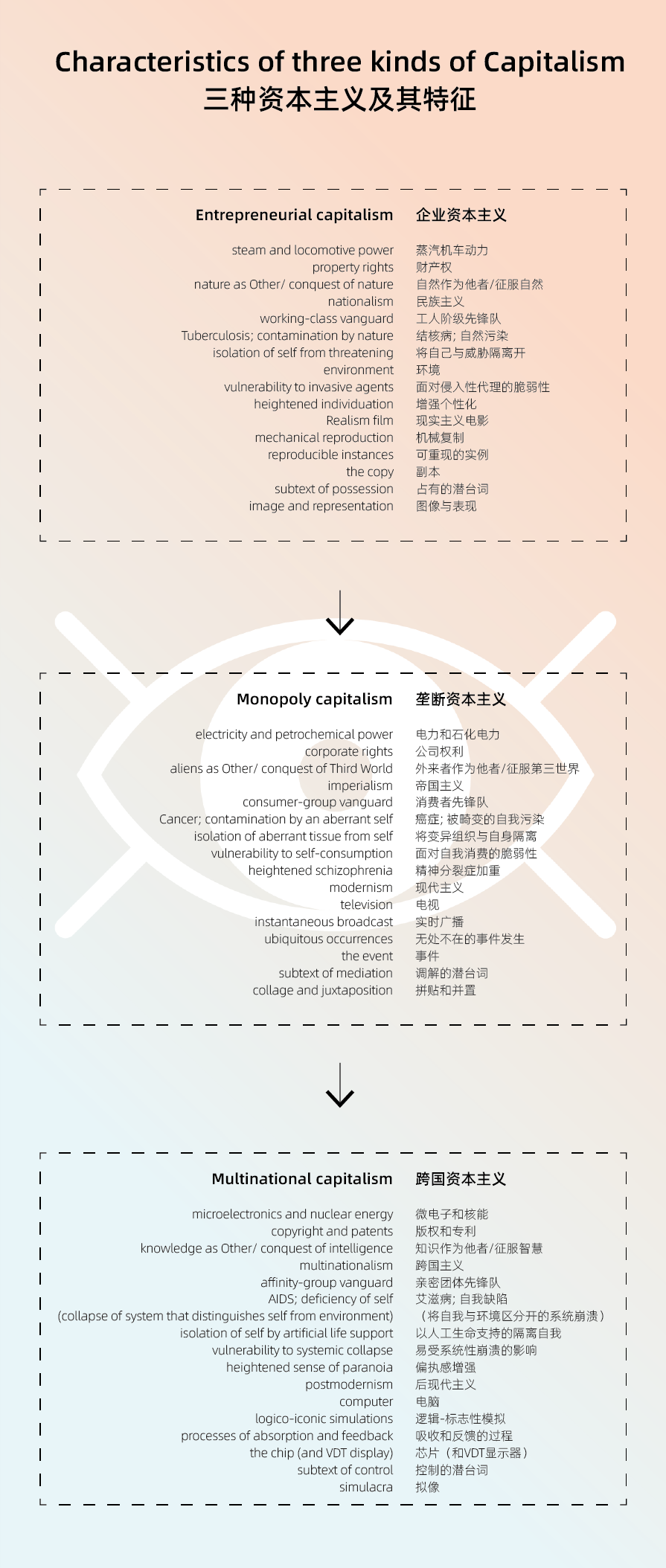

通過列出早期企業資本主義、壟斷資本主義和跨國/後工業資本主義相關的一些特徵,我們可以將本雅明的論點(在這裡粗略地總結一下)置於另一個角度。

擬象(simulacra)揭示了一個核心問題:對信息的控制如何轉向對感官體驗、演繹、智力和知識的控制。模擬的權力來到了控制論的核心。它將模擬假設為想象中的他者(imaginary Other),並以其作為判斷我們身份的標準。這一過程引發了和先前情況(機械複製時代)相同的強烈矛盾心理:用永遠無法成為自身一部分的事物來保障身份。

在早期資本主義中,人類的定義和動物世界有關——那裡喚起迷戀與吸引、排斥與怨恨。人類與所有其他動物相似但又不同。在壟斷資本主義中,人類的定義與機器世界相關——那裡喚起獨特的矛盾融合。人類機器與所有其他機器相似但又不同。在後工業資本主義中,人類的定義與控制論系統有關——計算機、生物基因工程生物、生態系統、專家系統、機器人和半機械人——所有這些都喚起了上文提到的矛盾心理。人類這種賽博格與所有其他賽博格相似但又不同。

雖然經歷了這些轉變,但是差異問題仍然存在。人類身份仍然充滿危機,隨時會改變,且極易受到挑戰和篡改。因為想象中的他者所引發的隱喻也在發生變化。有意味的隱喻(被認為是真實的)變成了模擬。模擬取代了所有既存的現實、靈韻和歷史參照。框架崩潰了,曾經穩固的事物錯亂了。正當猶豫不決之際,新身份佔了上風。

以文本的概念為例,無論其是獨一無二的還是作為無數副本之一,文本都支撐了幾乎所有關於文化形式的討論,包括電影、攝影及其在電子通信、電視時代的相似物(“流動flow”的概念成為一種重要修正)。但是在控制論系統中,“文本”的概念實際上被降格了(slippage):儘管文本元素仍然是獨立的,但計算機系統本質上是交互且開放的,而非單向並固定的。對話被數碼計算規範和傳播,此過程不強調作者身份,而是將對話變為“迴路中的消息”(messages‐in‐circuit) ,牢固又活躍、形式不斷變化[6] 。信息和基底(substrate)之間的聯繫鬆動了:印刷頁面上的文字無法根除;但視頻顯示終端 (VDT) 上的文本很容易更改。文本傳達了我們對存在的感知。但迴路中的消息對我們來說,既是可發送的也是可尋址的(addressable)——模式是交互式和對話式的。而其中最類似文本的東西——固定的只讀存儲器 (ROM) 和軟件程序——不再對我們(人類)有意義。只有對機器來說,它們才是可尋址的。它們指揮那些操作程序,而這些程序最終給人的印象是計算機在回應個人。這是對一種過程的模擬:與另一個智能交互或對話以實現預期結果。

和面對面接觸一樣,控制論系統提供(要求)即時的響應,這在工作場所之內帶來危害,卻在其外散發著魅力。時間流和一次性的面對面接觸被嵌入同一個系統,該系統隨時準備為我們恢復、改變、修改或轉換任何“先前時刻”。控制論交互的條件可以變得相當嚴苛,其參與閾值遠高於我們從文本甚至是更具吸引力的經驗中想象的程度:反應必須幾乎是瞬間的,嵌入眼和手直至形成條件反射。這是“自動化工作場所”的痛苦之源,卻也是電子遊戲的樂趣所在。經驗豐富的電子遊戲玩家將他們的遊戲描述為一種完全自我沉浸的互動儀式。正如雪莉·特克爾(Sherry Turkle)採訪的30多歲的律師大衛所說:

冒著聽起來,呃,荒謬的風險,如果你願意的話,這幾乎是一種禪宗式的東西。……當我可以完全指揮自己,但根本感覺不到指揮時。你全神貫注,一切都在那裡發生……你要麼穿過這個小迷宮不被怪物吞噬,否則你就會失敗。 如果你能把注意力集中在這一點上,如果你真的能領悟該做什麼,那麼你就真的和遊戲產生關聯了。[7]

本雅明讚揚電影具備的檢驗環境的增幅能力,這種能力無疑會以控制論交流的方式延續。(“演播室中的攝像師佔據的位置與能力測試中考官的位置相同”246頁) [8] 相比於攝影機的取景器,計算機的對話模式更多的承載了“如果”的藝術:從“如果我能看到比肉眼更多的事物”延伸到“如果我可以明顯感知到那些個體心智無法思考的、既存狀態的可能性轉變。”

如果機械複製的核心議題是可複製性、本真性和原創問題,那麼控制論模擬則使經驗和真實本身成為議題。控制論交流並未複製和改變我們與原作的關係,而是模擬並改變我們與環境和心智的關係。正如讓·鮑德里亞(Jean Baudrillard)所說,“它(信息、迴路內的消息)不僅沒有促進交流,反而在交流中耗盡了自己……這是我們熟知的大模擬過程。” [9]

我們邂逅了擬象——比如電影——它是一種表現自身但不代表任何事物的新社會實踐形式。這取代了原有的情況:即將社會實踐的表徵重新編碼為語言或符號系統中的慣例和標誌。正如羅蘭·巴特(Roland Barthes)所說,攝影圖像暗示了它所代表的事物“曾經在那裡”,即缺席卻仍然在場(present‐in‐absentia)。計算機模擬的在場僅表明“存在此處”和“來自無處”,它借鑑了那些將模擬變為實存的遺傳算法,自成一格。此外,計算機系統模擬生活本身的對話體裁與其他特質。個體僅僅佔據話語鏈中的一個非歷史的位置,但話語鏈自身卻被大幅損耗,罪魁禍首就是那些將“他或她”置於言語行為*的移位寄存器(shifter)(“我”、“這裡”、“現在”、“你”、“那裡”、“然後” )。在面對面的接觸中,參與者共享的“我”字,可以被變形來表示語言中難以捕捉的某些部分。當回應“你好嗎?”時,說“還不錯(Not to bad)”而不是“好(Fine)”暗示了某種特定的心態或表達方式,這是感覺和共情的映射。不能直接用語言表達的東西(寫作或說話的活生生的“我”)可以顯著影響言語和對話,儘管它被強制排除在任何文字表達之外。

*言語行為(speech act):語用學概念,是社會交際的基本語言單位。

然而,在控制論系統中,“我”和“你”是嚴格的關係命題,不依賴於實體或活生生的個體。 我們在人類的主體間性*之中發現了一個系統接口,一個賽博格之間的邊界。賽博格選擇性地傳遞信息並以模擬形式保存,但這無關於意識或無意識、慾望或意志、共情或良知的問題。

*主體間性(intersubjectivity):主體與同樣作為主體的他者之間的關聯性和相關性。

甚至像ELIZA(一個模擬接觸式治療的程序)這樣的例外也證明了這一規則。 “我”和“你”只有在遵守預先定義的界限時才能在治療中發揮夥伴的作用。正如雪莉·特克爾(Sherry Turkle)所說,如果你在交流中引入“母親”這個詞,然後說,“讓我們討論裁減核武器的途徑”,ELIZA很可能會給出無意義的回答:“你為什麼告訴我你的母親會走向裁減核武器?” [10] 像這樣的模擬可能會給程序帶來震撼,動搖其關於基本社會過程的具體的認知。但同時程序也將我們直接置於溝通和交換領域內,完全脫離了主體間直接接觸的複雜性。

控制論系統通過外部表達(通過迴路中的消息)為心智過程賦予形式。這可以通過計算設備調解社會凝聚力和意識的基礎。控制論交互連同一個他者(智能設備)實現了對社會過程本身的模擬。

控制論對話無疑能使我們避開直接接觸中的許多顯著風險。它帶來了控制的幻覺。這種對智力的應用帶來了強烈的誘惑,更甚於女性對男性的吸引力。起初它在觀看或凝視的問題上似乎帶能來些許收穫。觀看是一種能引起強烈情感的行為。在最近對好萊塢主流電影的女權主義批判中,這一點被著重強調,但卻曾被本雅明嚴重忽視。觀看本質上是男性化的行為,而“被觀看”則是女性的狀態。這一點在電影中通過攝影機的窺探凝視和編輯模式被強化,促使人們默許男性主動主義和女性被動主義。

好萊塢這個明星系統,通過圖像化身體完成對外表的制度化使用。[11] 而在模擬對話互動或面對面接觸的控制論系統中,以上所有問題都被規避了,但被排除的不只是物理層面的自我或其視覺表徵,還有電影設備本身——其中可能包含了男性主導的等級制度的性別差異表徵。

瑪麗蓮·夢露

目前而言正確的是:規避凝視的性別歧視編碼忽略了另一種形式的等級編碼,它的核心問題是對控制論系統的迷戀是否是一種無關性別(男性)的現象(暫不考慮幾乎所有電子遊戲中都含有的明顯性別編碼,例如侵略性軍國主義行動的濃厚氛圍)。我們提出的電影文本中的性別歧視凝視問題,可能不會被完全排除或取代,它對我們在此類文本中所處位置的影響也同樣如此。對控制模擬交互的迷戀取代了對被觀看投影圖像的迷戀(主要是男性化的)。

作為自動但智能系統的產物,模擬的主體間性引發了它獨特的心理動力學(psycho‐dynamic)。機械複製向戀物者發出邀請——與演員或政治家的圖像而非任何更直接的聯繫建立特殊關係。戀物對象(代替他者的他者圖像)成為關注的中心,而戀物癖觀眾則從他們匿名的、窺探的、視覺化但不可見的避難所觀看。但是計算系統的輸出強調模擬、交互和過程。戀物者迷戀的是參與過程本身,而被其遮蔽的生產對象的身份表象則並未獲此待遇。

控制論互動強調戀物者而非戀物對象:我們發現的不是被分類的恆星,而是一個計算機怪胎星系(a galaxy of computer freaks)。沒有靈韻的系統取代直接接觸,實現了另一種不可思議的投射與可能性——這是對系統和控制過程的拜物教。其令人著迷之處在於,人類意志從屬於更大系統的運算約束。我們與一個系統對話,它的響應能力給我們帶來一種令人敬畏的力量感。但正如保羅·愛德華茲(Paul Edwards)所觀察到的,“雖然個人......當然會做出決定並設定目標,但作為命令鏈中的一環,他們在系統的最終目的和價值方面沒有選擇權。他們的'選擇'......總是預定義集合的排列和組合。”[12]

掌控複雜但預定義的邏輯宇宙的渴望,取代了觀看他人圖像的慾望,觀眾在此可以想象自己具備一定的控制能力。本雅明頌揚的“十分之一秒的爆炸物”被包含在一種無法統覺(apperception)的精神病理學通道中。又或者是這樣一種控制機制:將最終控制權置於電影設備或控制論系統一側,傳達相機、角色和觀眾之間的凝視,沉浸在複雜問題和雄辯解決方案的擬像中——這些是介入的基礎,並且這種介入在系統本身的限制下無法被尋址。正是在這一點上,必須實施爆破。

“爆破”計算機和控制論的難度遠大於相機和電影。本雅明指出,在電影中遮蔽生產工具是一項艱鉅的任務,即防止攝影機及其輔助設備和工作人員闖入虛構之中。暴露攝像機後的其他場景是一種持續的危險,並有可能打破懷疑暫停*。只有位於攝影機和觀眾中間的調度才能保留一種對虛構世界的錯覺——那裡沒有攝影機、燈光和導演。因此影棚之類的東西才會被接受。本雅明認為也許超現實主義者比馬克思主義者更享受奇怪的並置,“在電影中,不著痕跡的現實已成為一種高超的技巧;即刻實體(immediate reality)的景象已成為技術之土上開出的蘭花。”(第233頁)。

*懷疑暫停(suspension of disbelief):為了達到享受一個娛樂內容的目的,主觀上願意放下某些批評的眼光,去暫時接受創作內容中不真實和邏輯不嚴謹的設定。

當代的語言牢籠,或者說即刻實體的蘭花(弗雷德裡克·詹姆森語),就像在《藍絲絨》結尾看到的機械鳥一樣,似乎被永遠置於玻璃之下。但對於本雅明來說,虛構世界的產生過程和與之相關的敘事策略都沒有得到充分的考量。生產過程的痕跡欲蓋彌彰。幻想和虛構變得概念化和機械化,由此產生的“其他場景”或許會被掩蓋,但無法被抹除。倘若這些場景無法立即可見,它們則會潛伏在屏幕內的景框之外,在某個虛構世界的延伸中,與分屬不同維度的攝影設備世界和觀看者世界發生碰撞。它保留了每次剪切或編輯時的潛在干擾;當敘事每一次試圖採用失真困境或技法帶來結局感之時,它都有可能被暴露。

《藍絲絨》劇照

然而在控制論系統的助力下,由規則管理的複雜宇宙產生的“其他場景”越來越遠離我們的視線。主導過程不再像攝像一樣引起我們的懷疑,它們處理控制論系統和計算機的微處理器,以便將我們吸入其運轉過程。“其他場景”已經消失在邏輯電路和存儲芯片中,消失在“機器語言”和接口卡中。芯片取代了副本。機械複製揭示了工業資本主義重組周遭世界的力量,並將副本展示為商品藝術;類似的,芯片的自動化智能揭示了後工業資本主義模擬和替代我們周圍世界的力量;不僅是外部世界,內部的意識、智能、思想和主體間性都化為商品體驗。

芯片是純表面,純模擬思維的。它的物質表面沒有歷史,沒有深度,沒有靈韻、感動或感覺。 副本複製世界,芯片模擬世界。這是重塑世界和抹除世界的能力之間的差別。微電子芯片將我們帶入了一個為生活而設計的領域,它通過培育一種與模擬的迷戀關係打造了一個新的現實。這一切的基礎是它帶來的一種能力,即在模擬領域內控制曾經無法控制的事物。本雅明習慣於欣賞的即刻現實的蘭花,已經淪為控制論模擬的紙花。

電子模擬代替了機械複製。對邏輯模擬過程的戀物癖蓋過了對物慾的迷戀。對對話或互動的渴望 VS 對穩固但無法實現之物的渴望;控制的幻覺 VS 對佔有的幻覺的渴望。敘事和現實主義將我們帶入與角色行為和特質相關的認同關係,它可以模擬,也可以自我強化。我們可以基於審美去修正藝術作品產生的世界,強化現有的事物或提出其他可能,藝術作品仍然容易受到質疑和啟示的雙重闡釋。機械複製毫無疑問地改變了位置關係,但具象藝術與其指向的世界之間的轉喻或索引關係仍然是一個基本的考慮因素。相比之下,控制論模擬提供了另一種可能性:完全取代與外部經驗領域的任何直接聯繫。這和電影一樣源於19世紀工業主義的擴張。賽博格是自我調節系統的機器,它的標誌性前身是那些有生命的、自我調節的系統。它們展現了一個美術館無法比擬的魅力來源:動物園和植物園。

在1851年的第一屆世博會開幕式上,維多利亞女王發表演說:“這是我們歷史上最偉大的一天” ,[當] 自然和藝術的世界在城市女王的召喚下聚集。那些常設展覽——動物園和植物園——引入了一種新的替代體驗形式,與原始藝術或機械複製品的審美體驗截然不同。動物園從一個我們無從得知的世界(如今已經被徹底控制)中帶回了鮮活的證據。為了給人類帶來完全不同的體驗,它被從原有語境中連根拔起。圈養動物的冷漠、遊客無威脅的凝視證明了動物園和自然棲息地之間確鑿的差異。凝視,這個看似與上文相同卻有實質性差別的動作, 將語境的轉變引入一個新的意義系統、話語或語言。

第一屆世界博覽會,1851年

在工業資本主義之中,蒙太奇的震撼帶來了關於“統覺器官發生的深刻轉變”的“真實演練”。相比之下,動物園和植物園展示了一個預先確定的、自我調節的世界,它的邊界之外沒有現實。這些“世界”甚至可能會阻礙我們理解它所指向的真實世界,而我們對其知之甚少。“野生動物”或“非洲大草原”變成了自己的模擬,它們僅存在於在動物園、花園或立體模型之中。對這些擬像的吸收和它們提供的控制感,可能帶來了另一種演練方式,旨在適當服務信息經濟所要求的感知轉變。

以計算機為基礎的系統進一步擴展了動物園和花園自身的可能性。理想的模擬將是一個完美的複製品,可以由任何掌控模擬算法的人控制——這種狀態在《複製嬌妻》或《銀翼殺手》等電影中被極富想象力地呈現,它們顯然已經與某些生物基因工程相關。這些更大的系統由誰來設計和控制?出於什麼目的?這成為一個至關重要的問題。

——待續——

三、控制論隱喻:自我與現實的轉變

四、目的、系統、權力:變革潛力與保守實踐

註釋:

1. The concept of the double hermeneutic derives from Fredric Jameson, The Political Uncoscious (Ithaca: Cornell University Press, 1981), especially the final chapter.

2. Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" in Illuminations, by Harry Zohn, trans., (New York: Schocken Books, 1969), p. 221. Further page references from this essay are given in the text.

3. Walter Benjamin, Shriften, 2 vols. (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1955), 1, p. 461. Translated in Fredric Jameson, Marxism and Form (Princeton: Princeton University Press, 1971), p. 77.

4. Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism (Berkeley: University of California Press, 1976), p. 63.

5. This quote is from James Clifford, "On Ethnographic Surrealism" Comparative Studies in society and History, vol. 23, 4 (October 1981): 559‐564, where he offers an excellent description of the confluences between surrealism and certain tendencies within early ethnography in 1920s France.

6. See, for example, the essays in Part III, "Form and Pathology in Relationship" by Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind (New York: Ballantine Books, 1972), where this phrase is introduced and applied to various situations.

7. Quoted in Sherry Turkle, The Second Self: Computer and the Human Spirit (New York: Simon and Schuster, 1984), p. 86.

8. Steven J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener: From Mathematics to the Technologies of Life and Death (Cambridge, MA: MIT Press, 1980), describes how research on antiaircraft guidance systems led Julian Bigelow and Norbert Wiener to develop a mathematical theory "for predicting the future as best one can on the basis of incomplete information about the past" (p. 183). For an overview of the history of cybernetic theory and cognitive psychology in the context of its military‐industrial origins, see Paul N. Edwards, "Formalized Warfare," unpublished ms. (1984), History of Consciousness Program, University of California, Santa Cruz.

9. Jean Baudrillard, "The Implosion of Meaning in the Media and the Implosion of the Social in the Masses" in Kathleen Woodward, ed., The Myths of Information, (Madison, Coda Press, 1980), p. 139.

10. Sherry Turkle, p. 264.

11. See Laura Mulvey, "Visual Pleasure and Narrative Cinema," Screen, vol. 16, 3 (Autumn 1975): 6‐18.

12. Paul N. Edwards,. p. 59.