落日間鏈接:Eric Zimmerman 遊玩世紀宣言:21世紀將被遊戲定義 (2013)

編者按

電子遊戲領域總是充滿活力,其中一點體現在宣言(manifesto)的豐富。

無論我自己瞎編的短遊戲宣言 Short Game Manifesto ,還是說曾翻譯過的 Pietro Righi Riva 拋離:非傳統可玩性媒體宣言 (2016) 與 Auriea Harvey & Michaël Samyn 實時藝術宣言 (2006) ,層出不窮,甚至在itch上都有專門的每年的 Manifesto Jam 供大家揮灑。

但或許Eric Zimmerman的這篇遊玩世紀宣言(Ludic Century)有著最龐大的野心。

曾風靡一時的《遊戲改變世界》作者,遊戲化設計師 Jane McGonigal 在2010年的TED演講上曾思考這樣的一個問題:《魔獸世界》玩家花費上億小時時間總量後,這群玩家到底最終很擅長於做一件什麼事?而這樣的技能是否能夠遷移到現實世界的問題上來?

而三年後,Zimmerman 的這篇宣言似乎也延續了類似的觀察與看法。整個世界是一個複雜系統,而遊戲就正是關於如何設計和思考複雜系統。

但就像 Bogost 在回覆中不動聲色的嘲諷(?)以及 Frank Lantz 意味深長的評論或許展現了這種宣言內在的某種矛盾性質。宣言對於「電子遊戲無需被正名」的論斷依舊無從應對遊戲綿延至今的文化偏見。

評論中 Leigh 對玩家群體的看法或許可見一斑:

如果我們能不把遊戲當作一種小眾娛樂,而是當作我們這個時代的精神,我們就能注意到它們已有了美和意義。

或許由此明確的宣言作為起點,我們能再去看看 Ian Bogost 為什麼除了遊戲以外的任何事都很重要 Why Anything but Games Matters (2014) 所強調的聯結的含義。

我是贊同宣言中大部分內容與其精神的,我也表述過類似的想法:在世界變得越來越像遊戲的時代,遊戲設計的反思與構建,還有「遊玩」與「反遊玩」的能力應當是每個人的通識。

但宣言並不因為被說出而成為宣言,而需被知曉,被爭論,被傳遞,被實踐。

——葉梓濤

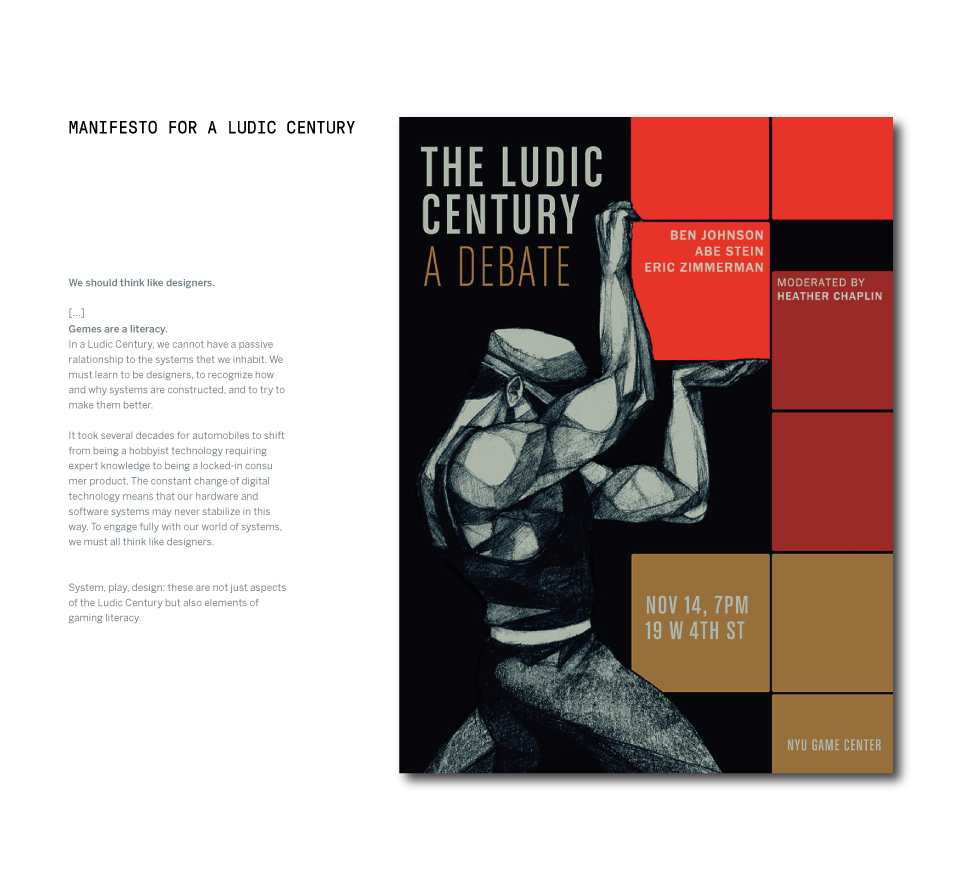

2019年3月1日,NYU Game Center 的油管賬號上傳了13年舉辦的關於這篇宣言的辯論的視頻(Youtube視頻:“NYU Game Center Lecture Series Presents The Ludic Century: A Debate”),至今有214次觀看,5點贊。

作者

Eric Zimmerman是一位在遊戲行業工作了20年的資深人士。他是紐約大學遊戲中心的一名藝術教授。可以在他的網站(EricZimmerman.com)和他的博客(ericzimmerman.wordpress.com)上找到他,他是遊戲設計教材《Rules of Play》的作者之一。

Heather Chaplin 是 The New School 新聞學助理教授,也是《Smartbomb: The Quest for Art, Entertainment and Big Bucks in the Videogame Revolution (2005)》的作者。她為All Things Considered 報道遊戲。

*譯註:

文章中 Ludic 是一個比較微妙的詞語,來自拉丁文遊戲(ludus)之意,後來赫伊津哈所發展的 Homo Ludens 遊戲的人便使用了這詞源,而後來發展的遊戲學的英文表述便是 ludology ,遊戲學者Jesper Juul的網站也叫做 The Ludologist。

Ludic 和遊戲 Game 顯然是有一定區別的,而翻譯成玩樂Play似乎不太妥,因為在 Roger Caillois 那裡,Ludus 與 Paidia 被區分開,前者更像是一種關涉規則,而後者則是自發的,未結構化的玩耍。當然如果上溯Paidia的古希臘詞源的話,則卻是嚴肅且神聖的。基於可能的不同意涵,在此我將Ludic 翻譯為「遊玩」,與玩 Play 還有遊戲 Games 區分開。

本篇翻譯由三部分構成:Eric Zimmerman 的「遊玩」世紀宣言為原始文本,而後是Heather Chaplin 對宣言的評論,再後是由 Heather Chaplin 所編撰的遊戲設計師與研究者對此宣言的回應。

Manifesto: The 21st Century Will Be Defined By Games

宣言:21世紀將被遊戲定義

原文鏈接:點擊跳轉

前幾世紀是由小說和電影定義的。而很榮幸遊戲設計師 Eric Zimmerman 能在 Kotaku 網站上首發的這篇大膽的宣言,其中指出,這個世紀將由遊戲來定義。

以下是 Zimmerman 的宣言,它也將出現在 MIT Press 即將出版的《遊戲世界(The Gameful World )》一書中。我們邀請你閱讀它,思考它,甚至詮釋它。在宣言之後,作家兼教授 Heather Chaplin 在一篇文章中對其背後的想法進行了探討。在接下來的日子裡,我們將通過其他玩家和遊戲思考者的觀點進一步擴大討論。但讓我們從大的想法開始。讓我們從這份來自遊戲者,關於遊戲,為我們生活的世界所寫的宣言開始。

Manifesto for a Ludic Century 「遊玩」世紀宣言

by Eric Zimmerman

Games are ancient. 遊戲是古老的。

像製作音樂、講故事和創造圖像一樣,玩遊戲是人之為人的一部分。遊戲也許是我們人類發明的第一個被設計的交互系統。

Digital technology has given games a new relevance. 數字技術賦予了遊戲新的意義/相關性。

計算機的興起與遊戲在我們文化中的復甦同步進行。這並非偶然。象棋、圍棋和十字棋這樣的遊戲很像數字計算機,那些創造和存儲數字狀態的機器。在這個意義上,計算機沒有創造遊戲;遊戲創造了計算機。

The 20th Century was the century of information. 20世紀是信息的世紀。

系統理論、通信理論、控制論、人工智能、計算機科學——這些領域,其中許多是在電子計算機之前出現的,並幫助創造了「信息革命」。

信息的抽象化使大規模複雜的行政機構(bureaucracies)和技術成為可能,從電報和電話網絡,再到納斯達克和 Facebook。

In our Ludic Century, information has been put at play. 在我們的遊玩的世紀,信息已被投入(遊玩)。

我們的信息網絡不再採取龐大的卡片目錄或氣動管網的形式。數字網絡是靈活且有機的。

在過去的幾十年裡,信息已經變成了一種可玩的形式。舉個最典型的例子,維基百科不是關於用戶訪問專家知識庫的。它是一個雜糅的、混亂無章的社區,其中的用戶也同時是專家,他們共同創造信息,同時也使整個系統不斷演進。

(譯註:氣動管是通過壓縮空氣或部分抽真空來推動圓柱形容器通過管網的系統。和傳統的運輸液體的管道相反,它們被用來運輸固態物體。氣動管網在十九世紀和二十世紀早期被用來在相對較短的距離內傳送小型、緊急的包裹,如郵件、現金等。一些氣動管網建設得很複雜,但是它們大多數已經被取代了。)

In the 20th Century, the moving image was the dominant cultural form.在20世紀,運動影像是主導的文化形式。

雖然音樂、建築、書寫文字和其他許多表達形式在上個世紀蓬勃發展,但運動影像卻成為了主導。個體敘事、新聞報道、史詩般的文化敘述、政治宣傳——所有這些都通過電影和視頻得到了最有力的表達。

運動影像的興起與信息的興起緊密相連;電影和錄像作為媒體代表著線性的、非交互式的信息,被觀眾所獲取。

The Ludic Century is an era of games. 遊玩的世紀是一個遊戲的時代

當信息被放在玩之中(put at play),遊戲般的體驗取代了線性媒體。

遊玩世紀的媒體和文化越來越系統化、模塊化、可定製化和參與化。遊戲在一個非常直接的意義上體現了所有這些特徵。

人們度過閒暇時間和消費藝術、設計和娛樂的方式將越來越多的是遊戲——或非常像遊戲的體驗。

We live in a world of systems. 我們生活在一個系統的世界裡。

我們的工作和交流、研究和學習、社交和戀愛、處理財務和與政府溝通的方式,都與複雜的信息系統緊密交織——這種方式在幾十年前不可能存在的。

對於這樣一個系統化的社會,遊戲是一個自然的選擇。雖然每首詩或每首歌都是一個系統,但遊戲在更多的字面意義上是動態系統。從撲克到《吃豆人》再到《魔獸爭霸》,遊戲是由輸入和輸出組成的機器,被人居有、操縱和探索。

There is a need to be playful. 有變得好玩的需要。

僅僅從分析的角度理解系統,成為一個有系統素養的人是不夠的。我們還必須學會在其中玩耍。一個好玩的系統是一個人類系統,一個充滿矛盾和可能性的社會系統。

玩耍是創新和創造的引擎:當我們玩時,我們對既定想法展開思索,並學習以新的方式行動。作為一種文化形式,遊戲與玩有著特別直接的聯繫。

We should think like designers.我們應該像設計師一樣思考。

在遊玩的世紀,我們不能與我們居有的系統是一種被動的關係。我們必須學會成為設計師,認識到系統是如何以及為何被構建的,並努力使它們變得更好。

汽車花了幾十年的時間才從需要專業知識的業餘技術轉變為鎖定的消費品。而數字技術的不斷變化意味著我們的硬件和軟件系統可能永遠不會以這種方式穩定下來。為了充分參與到我們的系統世界,我們必須像設計師一樣思考。

Games are a literacy. 遊戲是一種素養。

系統、遊戲、設計:這些不僅僅是遊玩的世紀的某些方面,它們也是遊戲素養的要素。素養是關於創造和理解意義,使人們能夠寫作(創造)和閱讀(理解)。

近幾十年來,新的素養,如視覺和技術素養也已被認可。然而,要在遊玩的世紀成為真正的「識字者」,還需要遊戲素養。在這個遊玩的世紀中,遊戲在我們文化中的興起,既是遊戲素養的起因,也是其影響的結果。

Gaming literacy can address our problems. 遊戲素養可以解決我們的問題。

當今世界面臨的問題需要遊戲素養所產生的各種思維。加州的天然氣價格如何影響中東的政治,如何影響亞馬遜的生態系統?這些問題迫使我們理解一個系統的各個部分是如何結合在一起,形成一個具有湧現效應的複雜整體的。它們需要遊玩性的、創新的、跨學科的思維,在這種思維中,系統可以被分析、重新設計,並轉變為新的東西。

In the Ludic Century, everyone will be a game designer. 在遊玩世紀中,每個人都將成為遊戲設計師

遊戲改變了文化消費的本質。音樂是由音樂家演奏的,但大多數人並不是音樂家,他們聽的是別人製作的音樂。而遊戲則需要積極參與。

遊戲設計涉及系統邏輯、社會心理學和文化駭入(culture hacking)。深入地玩一個遊戲就是逐漸像一個遊戲設計師來思考——去填補、去做逆向工程,去修改一個遊戲,以便找到新的玩法。隨著越來越多的人在遊玩的世紀玩得更加深入,玩家和遊戲設計師之間的界限將變得越來越模糊。

(譯註:Culture hacking is the gradual process of implementing numerous small, positive changes in an organization. 文化黑客是一個漸進的過程,在一個組織中實施無數小的、積極的改變。)

Games are beautiful. They do not need to be justified. 遊戲是美的。它們無需被正名(合法化)。

這一點最為重要:遊戲之所以有價值,並不是因為它們可以教給別人一種技能或使世界變得更美好。像其他文化表達形式一樣,遊戲和玩之所以重要是因為它們是美的。

欣賞遊戲的美學——動態的交互系統如何創造美和意義——是我們在這個即將到來的遊玩的世紀所面臨的令人愉快且艱鉅的挑戰之一。

*特別感謝才華橫溢的 Heather Chaplin 在多次談話和爭論中與我一起發展這些想法。還要感謝 Nathalie Pozzi 和 John Sharp 提出的有見地的建議和編輯。

The Ludic Century: Exploring The Manifesto

遊玩的世紀:探索《宣言》

by Heather Chaplin

2008年,在威斯康星州舉行的《遊戲、學習和社會會議》上,Eric 和我進行了公開對話,就他所說的「遊玩世紀」,或者照我的想法,即「玩的時代」(大多數人都不知道「遊玩」ludic 是什麼意思)。作為一名報道電子遊戲的記者,我目睹了電子遊戲以「遊戲化」和其他形式進入社會主流,並在整個數字文化中傳播。我聽到有人說,雖然運動影像是20世紀的正確的媒介,但電子遊戲將會主導21世紀。我看到了它的發生,但我一直在思索這是為何。為什麼在這個特殊的時刻,遊戲會對人們產生如此強烈的影響,而這種轉變將如何改變我們?

在接下來的幾年裡,Eric 和我花了大量的時間來討論這些事情。與此同時,遊戲研究正在起飛,麥克阿瑟基金會向埃裡克和 Katie Salen 這樣的遊戲設計師,以及 James Paul Gee 和 Henry Jenkins 這樣的學者提供資助。那時精彩的對話中出現了兩個大的想法,並構成了 Eric 宣言的核心。

複雜系統和系統思維

複雜系統(complex systems)是由一組相互關聯的部分共同構成的一個大於各部分之和的整體。移除任何一個部分,整個事情都會改變。你的身體是一個複雜系統;全球天氣是一個複雜系統;互聯網是一個複雜系統。電子遊戲也是一個複雜的系統。而這給我們的啟示是,如果電子遊戲是複雜的系統,那麼玩它們可能有助於培養「系統思維」(systems thinking)。

根據麻省理工學院組織學習中心的 Peter Senge 的說法,系統思維是「一門看待整體(seeing wholes)的學科。它是一個使人們看到相互聯繫(interrelationships)而不只是「事物」,看到變化的模式而非靜態快照的框架」。系統思維探究了事物運作的根本性質。要在一個日益複雜的時代生存,成為一個系統思考者將是關鍵。難道說「受人詬病」的群體,遊戲玩家,可能正為未來的挑戰做獨特的準備?

玩

關鍵是要明白,玩並不只是幼稚的活動,儘管我們經常把它與幼年聯繫起來。玩是哺乳動物學習的方式。嬰孩和兒童將遊戲作為發展他們對世界理解的一種方式——但正如施樂研究中心前首席科學家 John Seeley Brown 最近告訴我的那樣,成人也必須要能「玩」。我們已經「過渡到一個過渡的時代」,Seeley Brown 認為,我們唯一能調整自己以適應當今的變化速度的方法,是變得像嬰兒一樣在被扔進一個她一無所知的世界中,善於遊玩。

而玩也構成了對一個由規則建立的系統的邊界的反擊。人造系統——稅收系統、學校系統、整個社會——可能會是“壓迫性”的。在一個越來越被這些系統所支配的世界中,遊戲可以成為一種關鍵的、甚至是“顛覆性”的行動。

暗面

在 Eric 和我交談的過程中,我開始聽到我腦中有一個聲音在挑剔:遊玩世紀的生活真的會像我們最初想象的那樣美好嗎?

神經學家 Simon Baron-Cohen 認為,有兩種大腦:一種天生善於共情,一種則天生善於建立和理解系統。(在 Baron-Cohen 看來,前者通常是女性的大腦,後者是男性的大腦,但我們現在先把這問題放在一邊)。他寫道:「共情是識別另一個人的情緒和想法的驅力,並以恰當的情緒回應他們」。另一方面,系統化,「是分析、探索和構建系統的驅力」。

如果我們真的進入了一個遊玩的世紀,一個獎勵和提升這種系統化人格類型的時代,那麼情商和同理心會怎樣?太過關注整體是否會造成忽視人性部分的危險?我們是否正進入這樣一個未來:很多人都很有邏輯性,善於識別模式,並分析事物的運作方式,但我們中卻越來越少的人能感同身受?

另一個風險是,我們可能無法看到商業電子遊戲行業的真實面目。《決勝時刻》和《榮譽勳章》可能會提升系統思維,但這些遊戲也強化了軍事化的世界觀,並可能成為一種特殊的美國外交政策的廣告(這與遊戲引發玩家攻擊性的說法有很大區別)。更廣泛地說,許多現代遊戲構成了心理學家所謂的「黑暗遊戲 dark play」,關注死亡和暴力。黑暗遊戲是人類道德發展的一個自然和重要的部分。據傳說,「Ring-a-round the Rosie 」幫助了最初唱這首歌的兒童理解了大瘟疫。但黑暗遊戲曾經有機地產生。而當大公司有強烈的動機來促進它時,我們是否有可能失去不同種類遊玩之間的正確平衡?

我一直很驚奇地發現,即便是最聰明的遊戲設計師似乎也對這些問題不感興趣。如果 Eric 的宣言是對未來的展望,是對我們思考未來的一個非常有價值的貢獻,那我們肯定就不應忽視潛在的弊端。

在接下來的幾天裡,我們將向許多遊戲設計師和思考者徵求對 Eric 宣言的反饋意見。我們希望你能加入進來。

Will The 21st Century Be Defined By Games?

By Heather Chaplin

原文鏈接:點擊跳轉

週一,Kotaku 刊登了 Eric Zimmerman 的 Manifesto for a Ludic Century,一篇關於遊戲作為理解21世紀的範式的重要性的論文。Eric 概述了系統思考、玩和設計是未來的關鍵素養,並認為遊戲作為一種藝術形式不應該被正名。

在發表宣言之前,Kotaku 向許多遊戲理論家、作家和設計師徵求對宣言的反饋意見,如 Frank Lantz、Ian Bogost、Robin Hunicke 和 Tracy Fullerton 等人。

作為報道遊戲的記者,我在這個領域已經參與了多年,因此 Kotaku 要求我把這些回覆放在一起。以下是 Eric 文章所產生的一些想法。

讓我們從 Frank Lantz 開始,他是 Drop7 的開發者和紐約大學遊戲中心(前)主任,因為他的回應採取了遊戲說明兼詩的形式——這似乎在某種程度上體現了Eric文章的精神。

以下是它的全部內容:

人類的淫穢氣味 所有都被交易燒焦;漂白了,被勞作塗抹了;帶著人的汙點,分享人的氣味 —— Gerard Manley Hopkins,《上帝的榮光》 《人類的淫穢氣味》是一個供兩名玩家玩的遊戲。一個玩家扮演人類,另一個玩家扮演世界。 目標:人類的目標是構建未來,使其與計劃相符。世界沒有目標。 設置:世界從盒子裡隨機抽出12個棋子開局。人類從計劃牌中隨機抽取的一張計劃開始。 遊戲:每回合人類向世界索要一個特定的棋子。世界遞給人類任何棋子,然後從盒子裡隨機抽出一個新棋子。人類將新獲得的棋子放入未來。如果在未來已經有一個棋子,它就會移到現在。如果現在已經有一個棋子,它就被送回盒子裡。 如果,在任何時候,人類太老了,或者病了,不能拿著牌和移動棋子,他們必須把遊戲教給新的人。新的人類看著舊的計劃,現已磨損和褪色,它的邊角已變軟而彎曲,新的人類悄悄地把它替換進牌組,並隨機選了一張新卡。 遊戲不太可能結束。

如果你以前不知道 Frank Lantz ,現在你知道了。並知道我們為什麼喜歡他了。

遊戲作家 Leigh Alexander 接過了 Eric 文章的最後一點:「遊戲是美的,它們無需被證明其合法性」。她寫道。

許多消費遊戲文化都是圍繞著讓玩家感覺正當的需求。你的傳統遊戲迷在自我辯解中茁壯成長,甚至犧牲了遊戲是什麼的更大概念——數字遊玩、社會互動和信息交流。

當然,任何關注遊戲文化的人,哪怕是最微小的一點,都知道遊戲玩家可能是一群防衛者。我總是發現很難提出任何形式的批評,因為玩家,和遊戲設計師,已經被挑剔了很久,有一種防禦性的反射,要踢掉任何不符合群體路線的人。

如果我們能不把遊戲當作一種小眾娛樂,而是,當作我們這個時代的精神,我們就能注意到它們已有了美和意義。

而一旦確立了這一點,就可開始真正的討論了。

Ian Bogost,佐治亞理工學院的交互計算教授,留下了一個含糊不清的問題,這個問題可能是一個悖論,也可能是沒有意義的——這並不是說我們會對 Bogost 先生期望更少。

所以,也許《遊玩世紀宣言》有一個基本的挑戰:一個真正遊玩的世紀會是一個宣言的世紀嗎?宣佈簡單的原則而不是擁抱系統?或者,《遊玩宣言》是要成為最後的宣言,是結束宣言的宣言,用「遊戲中的信息」的複雜性取代簡單的回答?

從我個人來說,我並不知道他到底在說什麼,這意味著要麼 Ian 超級聰明的,讓我不知道在說什麼,要麼他超級聰明的,而實際上什麼都沒說,只是把話扭過來,讓人覺得他在說。

很難了解。

我注意到 Eric 昨天發了推特:

@zimmermaneric:任何在今天使用「宣言」 一詞,而不考慮其歷史性諷刺的人在某種程度上都是天真的。

也許是先發制人的打擊,而後:

@ibogost Ian,我接受你,因為你如此優秀。(譯註:我懷疑他們在互相陰陽,但我沒有證據)

繼續。

南加州大學遊戲創新實驗室主任 Tracy Fullerton 和 Funomena 聯合創始人 Robin Hunicke(之前在《風之旅人》的工作室 Thatgamecompany)都接過了「人人都是設計師的」想法和關於現實世界的影響。

有許多思考、學習和認識世界的方式,但設計師式的方式是有能力改變我們生活的那種。

在此,我必須承認,有時當我聽到遊戲設計師發表關於設計思維的力量和遊戲作為拯救地球關鍵的詩意看法時,我會想,啊對對對,就像作家都認為小說是人類努力的頂峰,音樂家認為音樂是能把我們所有人團結在一起通用語言一樣。

但問題是:我不是一個遊戲設計師,也不是鐵桿玩家;我和這些人的對話已經有好幾年了。我認為從遊戲研究中湧現的想法確實是思考未來的一個十分有用且有意義的範式。工業革命之後的一段時間裡,主導的文化隱喻是機器(machine)。那是人們理解他們的世界和他們自己的稜鏡。我懷疑這些關於遊戲、玩、設計和系統的想法將成為未來幾代人看待他們的世界新的主導稜鏡。

下面是 Tracy 關於「像設計師那樣思考」的內容:

......開始認識到一個系統的元素如何相互作用;開始在一個系統中規劃參與的可能性;開始將這些可能性與真實的環境和社群結合起來;然後最後在與玩家的共同交流中實現這些可能性。

Tracy 和 Robin 都強調這些想法遠超遊戲世界:

如果你回想一下圍繞美國關於教育、醫療、環境影響、隱私、安全、公民參與等方面討論的交流水平,那麼學習這種認識方式就是極為緊急的事了。

讓我們把最後的話留給 Robin,她慷慨激昂地解釋了這些想法在現實世界中的意義。

我們今天在地球太空船上面臨的許多問題關於我們的行為模式。我們如何生產、消費、交流和分享......或失敗。參與進這些行為模式是獲勝的唯一途徑。 改變始於意識、觀察和沉思。然後是研究和討論。最終,你會形成一個關於新行為如何起作用的理論。 這個理論在你轉變你行為時生根發芽:少買東西,騎自行車上班,通過電子郵件向朋友們發出熱情的投票請求。也許你決定有時在當地收容所做志願者......也許只是每天多走一點路。 關鍵是,你做出了這個決定。你改變了規則。你提出了理論,進行實驗和迭代,測試和修改。生活就是設計,併發揮你的創造。你是一個遊戲設計師。現在。已經是了! 遊玩的世紀,它的工具和技術為我們提供了一個獨特的機會,能一同設計(design together)。要做到這一點,我們必須學會就未來的現實與有效地相互溝通。我們必須擁抱合作(collaborating)設計的困難。 我相信,當我們與他人一同遊玩與創造時,這將發生。當我們互相挑戰,同時允許犯錯時。當我們探索周遭系統,體驗勝敗,學習如何從失敗中成功。 這就是我們如何建立聯繫,提升共情,並一起塑造我們的未來。 為了生活而玩,為了玩而生活! Play to live, and live to play!

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎你贊助落日間,解鎖內測中的寫作。