近年來,汽車行業與自媒體之間的博弈愈演愈烈。從品牌宣傳到輿論操控,汽車企業與自媒體之間的關係早已不再是單純的信息傳播,而是充滿利益糾葛和立場衝突。最近,比亞迪起訴自媒體博主“龍豬-集車”勝訴一事,再次引發了廣泛討論。

這起案件不僅僅關乎比亞迪與“龍豬-集車”之間的法律糾紛,更折射出了中國汽車行業的競爭態勢、自媒體生態的變革,以及企業如何在輿論場中維權的現實問題。同樣作為一個自媒體人,今天我們就來聊聊這場勝訴背後的深層邏輯。

首先來回顧一下整起案件:比亞迪為什麼起訴“龍豬-集車”?

“龍豬-集車”作為汽車領域的自媒體博主,曾多次發佈關於比亞迪的負面內容。在一些視頻和文章中,他指責比亞迪車輛質量問題、誇大其安全隱患,甚至涉及到惡意詆譭和誤導性信息傳播。

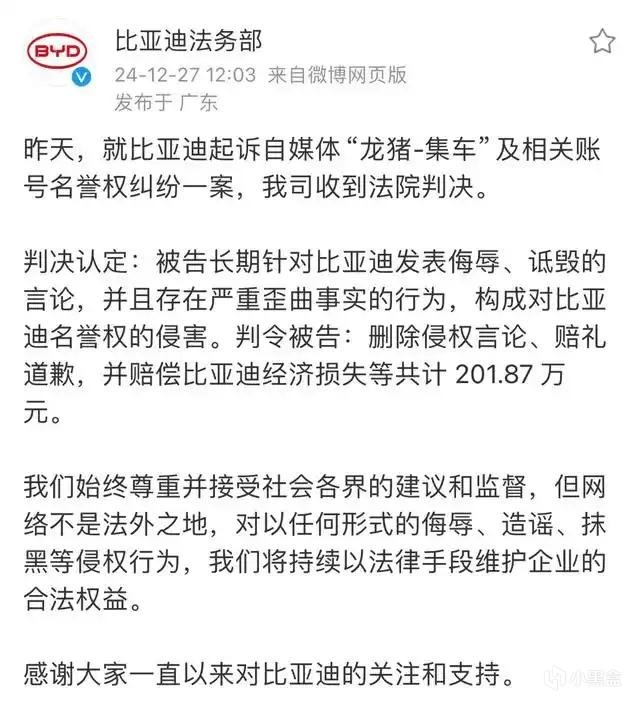

比亞迪方面認為,這些內容已經超出了合理的批評範疇,帶有明顯的誹謗和造謠成分,嚴重影響了品牌形象,誤導消費者,甚至可能影響銷量。因此,比亞迪決定採取法律手段,對“龍豬-集車”提起訴訟,要求其刪除相關內容並賠償損失。

最終,法院判決比亞迪勝訴,要求“龍豬-集車”承擔相應責任。這不僅是比亞迪的一次法律勝利,也為整個行業敲響了一記警鐘。

企業與媒體:關係為何越來越緊張?

過去,自媒體被視為企業營銷的天然盟友,通過真實體驗和專業測評幫助消費者做出更理性的購車決策。然而,隨著流量紅利的消退和競爭的加劇,一些自媒體為了吸引眼球,不惜採取極端的手段,甚至發佈誇張、偏頗甚至失實的內容。

1. 流量驅動下的“黑紅”博弈

流量變現是自媒體生存的核心。一條關於汽車品牌的負面新聞,往往比一條正面報道獲得更高的關注度。這導致一些博主傾向於製造話題、誇大事實,甚至帶有明顯的立場傾向。

尤其是在汽車行業競爭激烈的當下,部分自媒體成為了品牌之間相互攻擊的工具,甚至有些車企會暗中支持自媒體“黑”競爭對手,以此干擾市場格局。

(圖源自央視新聞)

2. 維權難度大,品牌方長期受困

對於企業而言,面對網絡上的負面言論,往往處於比較被動的狀態。即使品牌有充足的證據證明對方造謠,往往也很難快速反擊,導致輿論發酵,影響品牌形象。

比亞迪的這次勝訴,意味著車企正在嘗試用法律武器維護自身權利,而不是僅僅依賴公關手段。這無疑給整個行業提供了一種新的思路——在面對惡意攻擊時,企業並非只能忍氣吞聲。

比亞迪勝訴,汽車行業的輿論戰將走向何方?

比亞迪勝訴不僅是一個法律案件的終結,更可能對整個汽車行業的輿論生態產生深遠影響。

1. 車企將更積極維權,自媒體需更加謹慎

過去,許多自媒體習慣了“隨意黑”,因為即便車企不滿,也很少真正採取法律行動。然而,比亞迪這次勝訴意味著,未來車企可能會更加積極地對惡意詆譭進行法律追責。

對於自媒體博主來說,這無疑是一個警示:

批評可以,但必須建立在事實基礎上;

誇大和捏造事實可能會帶來法律風險;

過去“隨便說說就能賺流量”的時代,或許已經結束了。

2. 真實測評仍有價值,但惡意攻擊或將減少

儘管比亞迪勝訴,但並不意味著所有批評比亞迪的聲音都會消失。相反,真正有理有據的產品測評,仍然是消費者所需要的。

但未來,針對比亞迪乃至整個汽車行業的惡意抹黑,可能會有所減少。自媒體博主將不得不更加謹慎地選擇話題,避免因不實信息而被訴訟。

3. 輿論環境可能趨於理性

在過去幾年,關於新能源車的討論充滿了極端化的聲音——

一部分人極力吹捧,把新能源車說成是“未來唯一的選擇”;

另一部分人則極端貶低,將新能源車描述成“質量堪憂的泡沫”。

比亞迪的勝訴,意味著車企不再完全被動,而輿論環境也可能因此更加趨於理性和客觀。

最後

比亞迪與“龍豬-集車”的案件,不只是一個企業與個人之間的訴訟,而是汽車行業輿論生態變化的一個縮影。過去,自媒體擁有話語權,而企業往往處於被動。如今,企業也開始學會用法律手段維護自身權益。未來,企業與自媒體的關係或許會進入新的平衡期,

企業不再容忍惡意誹謗,自媒體需要更加謹慎和專業,消費者也將獲得更真實、更客觀的信息。

對於整個行業而言,這或許是一種健康的進步。而對於比亞迪而言,這場勝訴不僅僅是一次法律的勝利,更是一種品牌戰略的調整——在新能源時代,除了技術領先,如何在輿論場上立於不敗之地,同樣至關重要。

至於“龍豬-集車”,他或許應該反思,在追逐流量的過程中,是否偏離了初心?

未來,汽車行業與自媒體的故事還會繼續,但這次勝訴,或許會成為一個新的分水嶺。