料羅灣海戰又稱崇禎明荷海戰、金門海戰、明朝荷蘭料羅灣大海戰,是中國古代規模比較大的海戰之一。

自明朝崇禎六年農曆六月初一(公曆1633年7月6日)起至九月二十(公曆10月22日),明朝方面先後投入了戰艦150艘,其中有50艘炮艦,士兵幾萬人;荷蘭人方面印支殖民總部派遣9艘帶加農炮的蓋倫帆船,在福建金門東南海岸料羅灣展開激戰,最後明朝水師在鄭芝龍(鄭成功之父)為前鋒以絕對優勢兵力擊敗荷蘭東印度公司與劉香海盜聯軍。

雙方實力

綜合國力對比:

彼時的荷蘭正值其黃金時代,號稱海上馬車伕,是當時世界上說一不二的頭號強國!

從西班牙獲得獨立之後,荷蘭發展成為17世紀航海和貿易強國,經濟、文化、藝術、科技等各方面均非常發達。荷蘭的商船數目超過歐洲所有國家商船數目總和,被譽為“海上馬車伕”。荷蘭在世界各地建立殖民地和貿易據點。這段時期在荷蘭被稱為“黃金年代”。

而明朝進入17世紀以來,國力不斷衰微,儘管在16世紀末打贏了萬曆朝鮮戰爭,但正是這場戰爭消耗明廷在遼東地區的精銳,進而導致造成薩爾滸之戰大敗,所以此時的明朝正是內憂外患極其嚴重的時候。

軍事力量對比:

明朝方面先後投入了戰艦150艘,其中有50艘炮艦,士兵幾萬人

明未清初的主力戰船趕增船

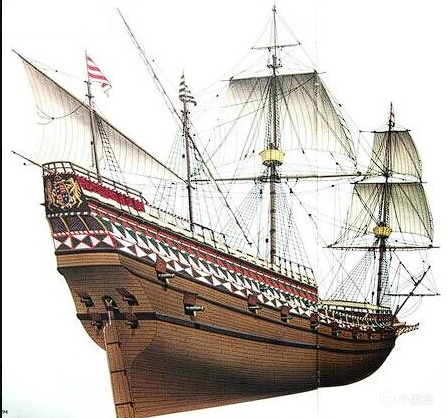

荷蘭:印支殖民總部派遣9艘帶加農炮的蓋倫帆船

荷蘭主力艦艇

同時荷蘭的加農炮(中方文獻中的紅衣大炮)最突出的優點是射程,對重型火炮而言,射程是衡量其性能的重要環節,即使現今也不例外。明朝自制鐵火銃的最大射程不超過三里,而且要冒炸膛的危險;而一般三千斤的紅夷大炮可以輕鬆打到七八里外,史籍記載最遠可達十里。

從軍事力量上來說,明朝在數量存在絕對優勢,同時還是主場作戰;而荷蘭人雖然在數量上呈現絕對劣勢,但其戰船質量高,火炮技術先進,戰鬥力強,所以這是一場殊死搏鬥。

戰爭過程:

1633年7月,荷蘭艦隊在普特曼斯指揮下,突襲了明朝南澳,並在廈門大肆掠奪,摧毀多艘明朝戰艦。荷蘭艦隊進一步加強對廈門、金門等地的封鎖,並威脅中國開放貿易。鄭芝龍和明朝艦隊進行了反擊,但荷蘭艦隊依舊保持強勢。

至8月,荷蘭艦隊與中國民船、海盜集團聯合對抗,明朝海軍發動火船戰術,逐漸迫使荷蘭艦隊轉移。9月,荷蘭艦隊在福建水域遭遇連續襲擊,面臨鄭芝龍等人的壓力。雙方對峙進入僵持狀態。

10月22日,料羅灣海戰爆發,荷蘭艦隊與明朝聯合艦隊展開決戰。明軍以火船戰術包圍荷蘭艦隊,成功摧毀和俘獲荷方多艘戰艦,同時消滅了劉香的海盜部隊。荷蘭艦隊的主力被完全擊潰,標誌著荷蘭在福建海域的失敗。

此戰後,荷蘭艦隊不敢再度進犯,雙方進入長時間的冷戰局面。

荷蘭艦隊8艘帆船以及海盜50艘大小帆船與明朝水師50艘大型戰船100艘火船對抗。黎明,得到可靠情報的明軍主力一百五十艘戰船悄悄開到了金門島南部的料羅灣口,在那裡,正停泊著荷蘭-劉香聯合艦隊的全部主力。當發現明軍來襲時,荷劉艦隊擺開了一個荷蘭戰艦居中,海盜船四散策應的防禦陣形,明軍艦隊則在料羅灣東南角展開,以鄭芝龍部隊為先鋒,順東風采取了兩路突擊,黑虎掏心的戰術。按照事先佈置,明軍主力部隊全部直奔荷蘭艦隊,只以輔助部隊對付海盜船。同時,他們採用了荷蘭人在歐洲戰場從未見過的打法――火海戰術。明軍150艘戰船中,只有50艘是炮艦(裝備英國炮),其餘100條小船清一色的火船,隨著一聲令下,在大船火炮掩護下,百條火船蜂擁而上搭鉤點火。Brouckersheaven遭燒燬,Weiringen遭擊沉,Slotendijck遭擄獲(船上約100人遭俘虜),其餘船隻在面對明軍強大實力全部在受重傷後逃走。參戰的劉香戰船五十艘,全軍覆沒在了料羅灣。

戰爭結果:

據《巴達維亞城日記》所記,料羅灣海戰被俘虜的荷蘭人約計百人。據福建巡撫鄒維璉奏報的戰績:“計生擒夷眾一百一十八名,馘斬夷級二十顆,焚夷夾版鉅艦五隻,奪夷夾版鉅艦一隻,擊破夷賊小舟五十餘隻,奪盔甲、刀劍、羅經、海圖等物皆有籍存。而前後銃死夷屍被夷拖去,未能割級者,累累難數,亦不敢敘。”

總之,明朝是贏了。並且料羅灣大戰後,明軍乘勝追擊,又連續與荷蘭人發生小規模海戰,一直將荷蘭趕出中國沿海為止;最終,明鄭艦隊最終奪取了從日本到南海的全部東亞制海權,此時,鄭芝龍被稱為“閩海王”。

當時凡航行在東亞地區的船隻,都必須花錢購買明鄭的令旗,相當於通行證,保護費,若無此旗,在東亞海面被攔截的概率超過一半,若在福建沿海,則百分之百被攔截。最後就連臺灣的荷蘭人都不得不偷偷地以日本船的名義購買令旗,當時中國東南沿海在明鄭和平的籠罩下正在平穩的發展。當然,鄭家跟荷蘭人的故事還沒有結束,後面鄭成功也跟荷蘭人打一場。

考慮到鄭芝龍曾經是海盜出身,所以某種意義上,鄭芝龍可以說是海賊王!!!

影響和評價:

料羅灣海戰是即將滅亡的明王朝與國力蒸蒸日上的荷蘭(七省聯盟已獨立但尚未從西班牙的統治下獨立)進行的一場大海戰,最終荷蘭失敗,這次海戰是中國人第一次在海上大敗西方海軍的戰役。

如果沒有晚清的對比,或許這場戰爭只是一起微不足道的勝利,至少在史書上是這樣的,清朝基於種種原因,對這件事諱莫如深,反正是不怎麼記載。

但如果結合近代史,很顯然,這一次戰爭有力挫敗了殖民企圖,不要認為1840年,英國做的事情,荷蘭人不會做,一旦輸了,先是東南沿海控制權,後面就是各種要貿易特權,就是近代史的老路。

不過也不要驕傲,明朝,起碼從明末,就已經開始落後於西方了,單看這次海戰也能管中窺豹,明朝軍隊實際上以數量優勢以及創新的戰術獲勝,其中原因顯然是,17世紀西方固然先進,但中西方差距並不大,還是能靠數量取勝的。

但差距終究是客觀存在的,對此,明末也有過向西方學習的行動,只是很可惜,計劃趕不上變化:清軍入關了。

就這樣成了歷史的遺憾,當然即便是學習了,也未必能改變近代落後的結果,不過再壞能壞到哪裡去呢,畢竟近代已經夠壞了。

1984年學術界對於鄭成功之子鄭經的評價:

參考資料:料羅灣海戰(崇禎明荷海戰)_百度百科料羅灣海戰(崇禎明荷海戰)_百度百科