話不知從何處說起,倒不如直入正題。許久未更新武俠仿寫電影只因頭腦空空,後與友人閒談時,聊起若不寫小說還能寫寫什麼。 思前想去,不若將自己感興趣的事物,不定期向諸位機友分享,遂有此文。

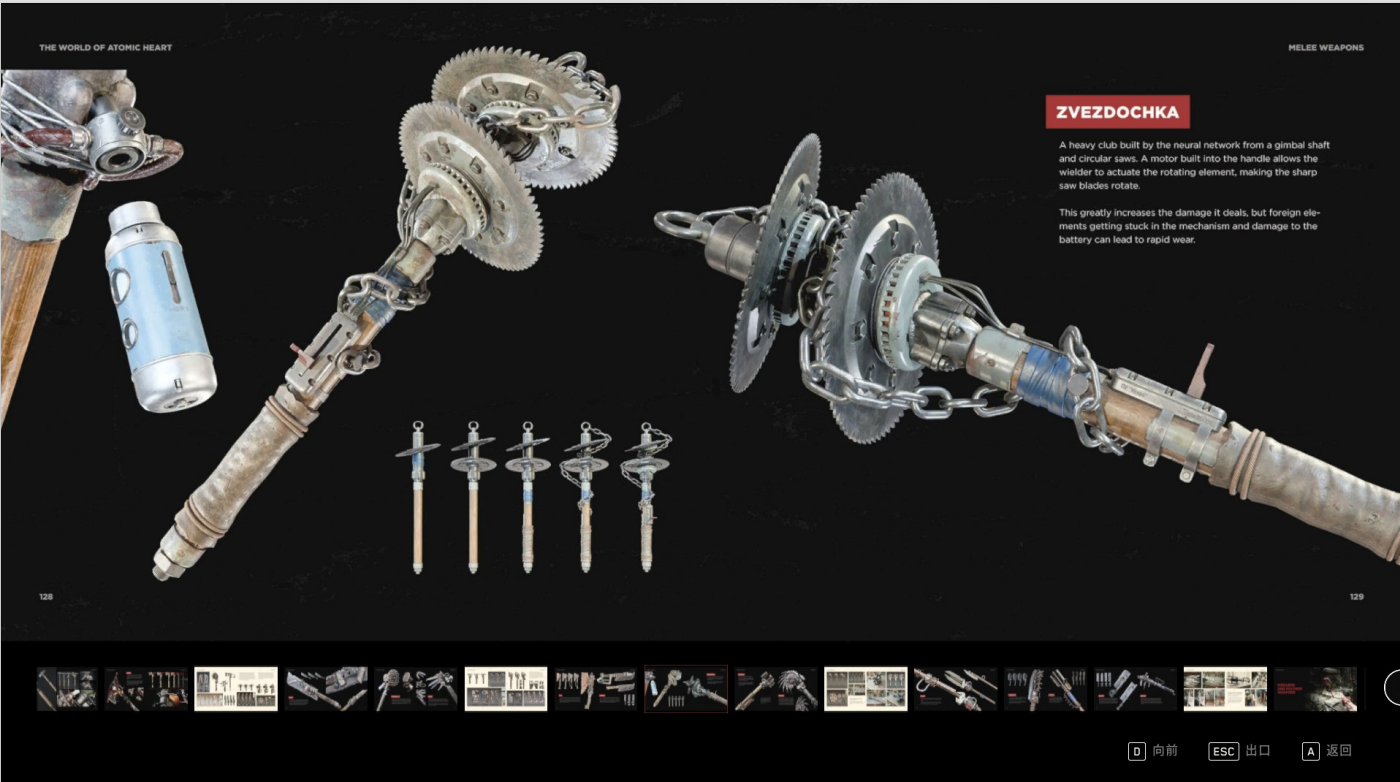

三月中旬,筆者剛剛結束了在《原子之心》中的旅途。遊戲令人著迷的點很多,但我對其中一個東西有著深刻的印象(什麼小學作文開頭)那便是遊戲中後期的大殺器——星芒鋸錘。

除了本身造型讓人記憶深刻外,裝載獨特模塊後的星芒鋸錘,頂端的鋸片會在力場的控制下飛離錘身,鋒銳無比的鋸片呈S型在空中將敵人斬殺殆盡。

優秀的攻擊範圍和紮實的輸出,讓星芒鋸錘成為本作玩起來最爽的武器。這種武器設計的巧妙之處,讓人不禁感嘆遊戲開發團隊的創造力與智慧。

也讓我想起了一個與它相似又不同的的武器——血滴子。

(一) 起源

聞青宮新自海外得一術人,能以鐵冠取人首於百里外,今晚殆以決議施之皇子矣。如能不為所殺,且奪其冠 。

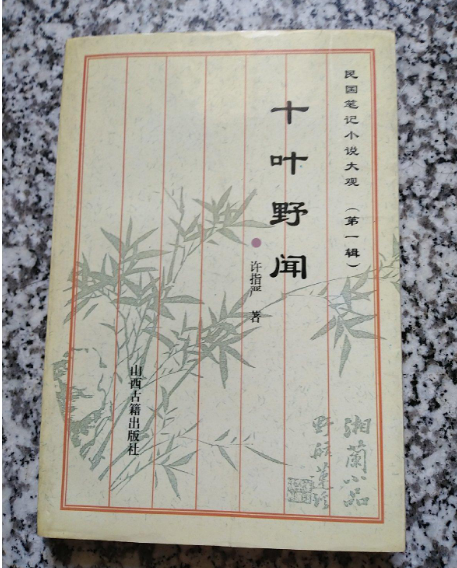

血滴子起源於何處筆者並未查到,大多說是源自明末清初小說,但這又與血滴子故事的背景相悖。據筆者所查,現今可考記載血滴子的書籍,是清末小說家許指嚴所著《十葉野聞》。書中多為杜撰的清朝野史雜談,血滴子便是其中之一。

康熙年間,九子奪嫡,彼此明爭暗鬥不休,一時朝堂之上雲波詭譎。有四川異士拜訪四阿哥胤禛,既後來的雍正皇帝。異士提醒胤禛:“太子宮近日自海外得一術人,能以鐵冠取人首於百里外。深夜便要來刺殺雍正,希望他早有防備”

這異士口中的鐵冠,便是血滴子的原型之一。不過此時的血滴子尚無細密繁瑣,精巧無雙的造型,而是類似神話志怪小說中法寶一樣的東西。異士給雍正對付血滴子的方法,也是用咒語魔術,以貝葉遮頭,令血滴子去而復返,再用高僧袈裟收伏。

直到後來,民國評書大家常傑淼的《雍正劍俠圖》及其同仁所著續書問世,血滴子才從神奇的法寶,變成了評書裡宗師高人所用的奇門兵器。這也是血滴子最早為大眾認知的作品。

概因當時作者想象力的侷限,亦或是更著重於劇情人物的塑造。血滴子依舊是一個猶抱琵琶半遮面的形象。讀者只知血滴子能百步之內取人首級,來無影去無蹤,是寶刀寶劍難傷的恐怖殺器。卻不知它的廬山真面目。

(二) 形象

血滴子以革為囊,內藏快刀數把,控以機關,用時趁人不備,囊罩其頭,撥動機關,首級立取。

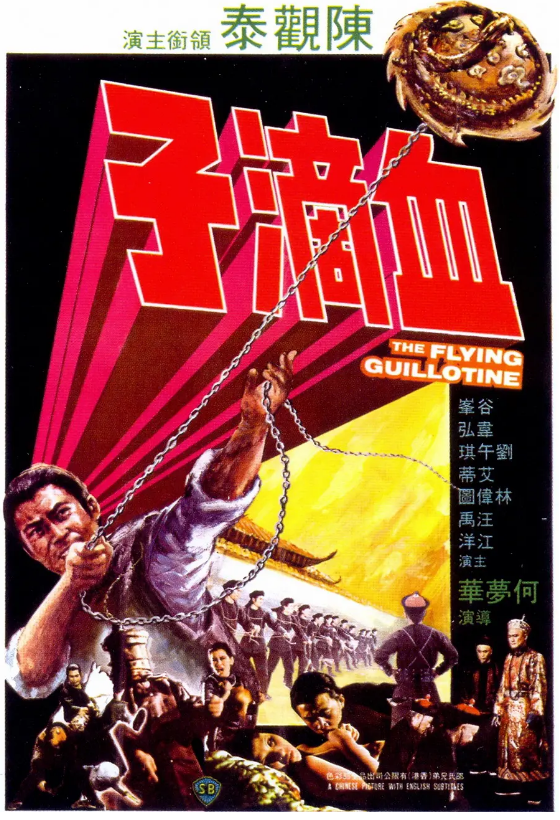

血滴子現今廣為流傳的造型,也是真正賦予其樣貌的,是1975年邵氏電影公司拍攝的同名武俠電影——《血滴子》。

在此之前,勝利電影公司在1949年便借用呂四娘為父報仇,入宮刺殺雍正的民間故事為藍本拍攝了電影《血滴子》。而1975年陳觀泰版算是對以往血滴子軼聞的總結和再創造,讓其更富有戲劇性。

在影片中,血滴子並不屬於太子宮,而是已登基上位的雍正皇帝。為了徹底剷除反對他的民間義士,雍正在大興文字獄的同時,秘密令大內侍衛統領辛康選拔培養一批殺手,以鋤奸辟邪為宗旨,替他暗殺那些具有影響力的反對者。但這些人頗具威名,而且各個身懷絕技,一時讓辛康束手無策。

一日,他去城隍廟上香時,看到街頭的雜耍藝人,用細竹竿頂盤子和用繩索抖空竹時來了靈感。他苦思冥想,研究出了血滴子的雛形。

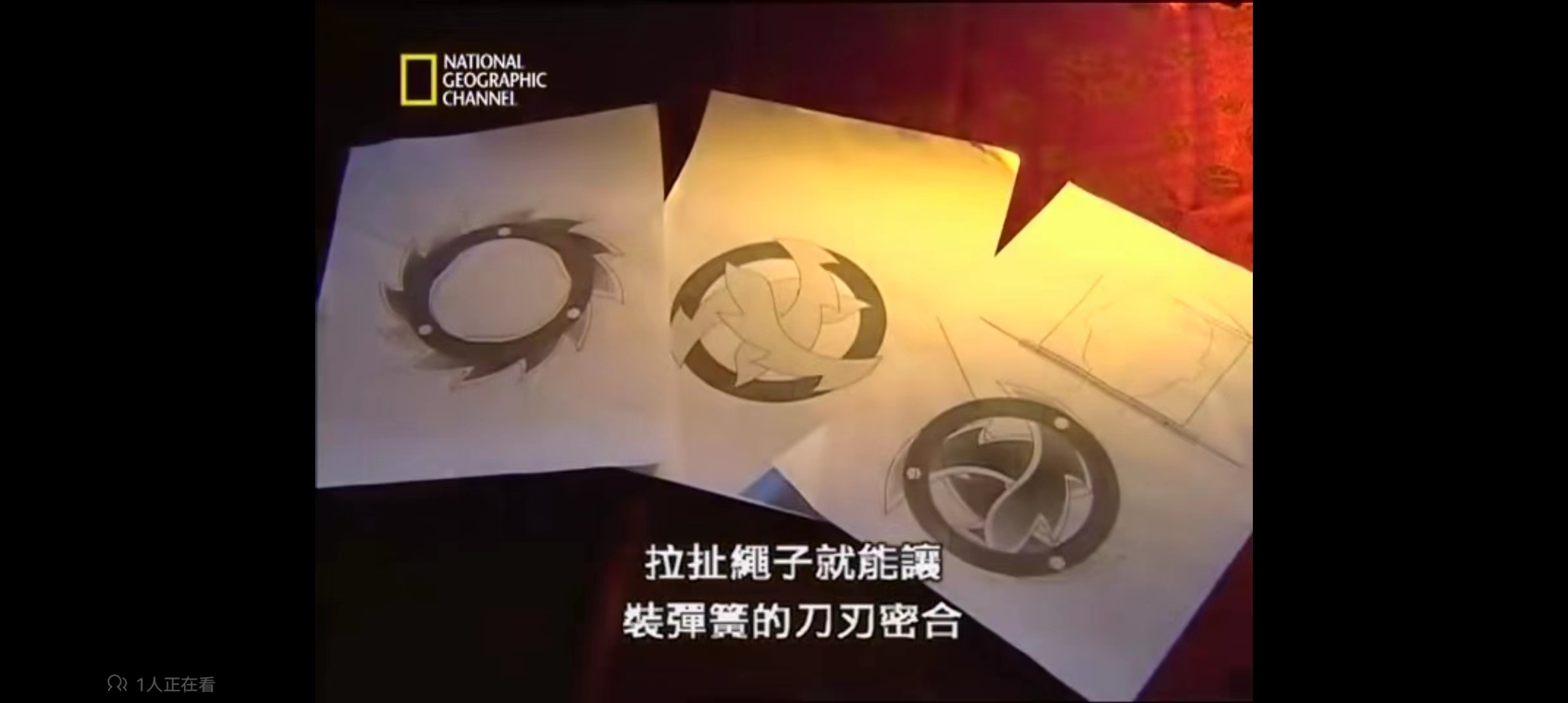

此時的血滴子,如同印度環刃和元代騎軍衝鋒時所用的跨虎攔一樣。運勁飛拋,疾如流星,勢不可擋。一旦尋隙罩住對方的頭顱,藏於環刃的紗罩落下,鐵索便會帶動上方的機關讓內部的三枚刀刃彈出,割斷對方的頭顱回收。

血滴子內部結構圖

初始成效過後,辛康又加以改進,完成了血滴子的最終成品。他以龍形圓盔覆蓋住血滴子的環刃。使得血滴子更加勢大力沉,牢不可摧。縱使扣不上對方的頭顱。外部鋒刃如同星芒錘鋸的鋸片一樣可攻可守,兇險萬分。

血滴子-正式版

雍正皇帝見之大喜,遂命辛康速速召集人手訓練血滴子,並以此命名這些暗衛。血滴子無往不利,諸多義士尚未反應過來,便是頭顱落入囊中,命歸九泉,空流熱血灑地,死於其手。

死於血滴子的忠臣良將

而陳觀泰飾演的男主角馬騰,便是暗衛的一員。他與同伴是暗衛中的精英,在接連刺殺義士的過程中逐漸發覺自己誤殺忠良,鑄下大錯。幡然悔悟後便抽身退出暗衛,帶著妻兒四處躲藏。

影片的後半段,便是血滴子同僚們追殺馬騰。馬騰機緣巧合下,發明了類似雨傘的兵刃。能在血滴子罩住頭顱前的一剎那,用精鐵傘骨撐開支住血滴子閉合的環刃。更能將血滴子彈射回去反殺使用者。

這部《血滴子》並未進入當年的票房前十,但卻讓觀眾牢牢記住了這個奇特而兇殘的兵器形象。其後多家影視公司,開拍了以血滴子為主題的電影。諸如《陰陽血滴子》《獨臂拳王大戰血滴子》《清宮大刺殺》。今年斬獲奧斯卡影后的楊紫瓊於1993年拍攝的《東方三俠》,反派阿九亦使用血滴子作為武器。可惜太多粗製濫造的同類影片,令其只能博得一時關注,血滴子比殭屍片更快的消失於電影市場之中。

這部由杜琪峰指導的《東方三俠》及續集《現代豪俠傳》相當好看,推薦感興趣的機友試試。(圖源豆瓣)

直到短視頻時代,十分鐘解說電影大行其道。血滴子也隨著不少冷門的片子,再次出現在觀眾視野之中。

而在此之前,參與制作《太極·從零開啟》的劉偉強,可能是受到了馮德倫的清朝蒸汽朋克風影響,在2012年再次拍攝了同名電影。不過因為劇情爛到無以復加,被觀眾狂噴,某影評網僅有4.7分。劇中的“黑科技自動巡航”的彎刀版血滴子,和李仁港的飛碟帽被觀眾釘在了恥辱柱上。

(三)不同版本的血滴子

知了(蟬)敏捷不易捉住,太監們便以丈二的竹竿,在竿稍粘一粒紅糯米糰,靠其粘性一捉一個佳兒。紅糯米泥其色如血,這就是“血滴子”的由來。

上文所說的,是較為主流的血滴子形象。除此之外,在其他的影視文藝作品中,還有不同的版本。

(1)組織說

組織說多在武俠小說當中,其中以導演加作家徐浩峰的小說《武士會》最為經典。書中,血滴子是粘杆處衛士的別名。這些服務於皇室的侍衛們, 各個都是身懷絕技的大內高手。他們善使丈二長槍,槍槍鎖喉奪目。

槍桿為竹,如女人手臂般纖細,用滾油浸炸處理後與刀劍磕碰不損。而且竹竿很隱蔽,不會讓人生疑。面對群敵時就算四面八方被堵住,槍尖虛晃,便可迅速轉向第二個人,只留滴滴鮮血於槍尖,是一擊必殺的功夫。

坊間亦有同樣的說法,粘杆處最早設立的目的,是為了夏天清掃書房和寢宮周邊鳴叫的知了。知了(蟬)敏捷不易捉住,太監們便以丈二的竹竿,在竿稍粘一粒紅糯米糰,靠其粘性一捉一個佳兒。紅糯米泥其色如血,這就是“血滴子”的由來。至於什麼百步取人頭顱則完全是杜撰。不過粘杆處成立後也確實增添了不少衛士,逐漸成為了協助護衛皇帝出巡和負責皇帝娛樂的機構 。

在野史之中,粘杆處衛士則大多是雍正藩邸舊人,官居高位,權勢很大。一般成員名“粘杆拜唐”他們都是內務府包衣人,屬未入流,薪水不高,但每天跟隨雍正左右,炙手可熱。 可見“粘杆處”表面上是伺候皇室玩耍的服務機關,實則是一個特務組織。 雍正皇帝視政敵如蟬這樣的小動物來撒網捕捉、加以控制 。御花園堆秀山“御景亭”是他們值班觀望的崗亭。山下門洞前擺著四條黑漆大板凳,無論白天黑夜,都有四名“粘杆侍衛”和四名“粘杆拜唐”坐在上面。雍正交辦的任務,由值班人員迅速送往雍和宮,再由雍和宮總部發佈命令派人辦理。後遭乾隆廢除。

(2)毒藥說

此類說法亦常在不少地攤文學和小說中出現。其藥效能讓中毒者一身骨肉化為血水,是雍正殘殺敵人的劇毒,這種毒藥是用毒蛇的毒液混合一種毒樹的汁液煉成,一滴就令人通身潰爛而死,故稱“血滴子”。 煉製這種毒藥主要原料的樹汁,是一種名為“撒樹”的樹汁,這種樹是出產在廣西邊境深山中的。苗人所用的毒箭,箭簇上所敷的“見血封喉”的毒藥,就是用撒樹汁熬成的。苗山並沒有撒樹,他們要用重金向土人購入。傳聞八阿哥胤禩和九阿哥胤禟就死於此毒 。此類說法多出現於90年代,想必是受到了金庸小說中的化骨綿掌,化屍水的影響。亦或是化骨魚這類的民間怪談。

(3)盛具說

此類說法則相對平淡,大抵是一種行刑後盛裝頭顱的用具。有些需要驗明正身,呈堂結案。因為死屍恐怖,需以黑布遮罩。略顯神秘,一傳十十傳百,便越傳越誇張,越傳越離譜了。

(四)遊戲中的血滴子

最後輪到本文的正題。血滴子作為造型奇特,又帶有血腥殘暴風格的兵器,出現在遊戲中再合適不過。但礙於其題材限於武俠,而武俠遊戲又多是

MMORPG類型的端遊。

在設計的考量上,玩家所使用的角色多數會用較為正常,帥氣的武器。故此血滴子這類奇門兵刃並未廣泛傳播。不過,也有遊戲例外。以下三款遊戲,便有血滴子的參與。

1:刀劍2

由像素工作室開發,騰訊遊戲代理運營的《刀劍封魔錄》續作——《刀劍2》於2012年12月20日攜手同步上映的電影《血滴子》開啟“爭鋒內測”。作為電影《血滴子》的唯一簽約合作網絡遊戲,“血滴子”這一傳奇兵器第一次作為副手武器出現在遊戲中,而玩家也能化身神秘“血滴子”組織的俠客闖蕩乾坤世界。

血滴子在《刀劍2》中算是平民玩家副武器的首選,其招式控制力強,傷害極高。絲毫不遜色土豪玩家首選的副武器唐刀。是血滴子在遊戲中展現效果最好的一款。而且筆者私以為,現下的武俠動作遊戲,除《九陰真經ol》外,沒有一款能勝得過這個老牌的MMORPG。國產動作遊戲,連舊的都還未超越,又談何創新那?

2:九陰真經OL

《九陰真經OL》想必是諸多網遊玩家的回憶之一,也是現下唯一的“真武俠”網遊(但扛鼎還得是《劍三》)。其千數百種內功武學的搭配和優秀的戰鬥,幾乎把武俠精髓展現的淋漓盡致。更不得不提的是他玩家武器上的設計,除了傳統武俠網遊的武器外,在2016年風雲天下版本中更引入了鐵扇,判官筆,重劍,拳刃,鐵琴等奇門兵器。血滴子便是在其後更新,只可惜它並未成為一種獨立的兵器。而是以武學的方式投入到了遊戲中。

只可惜該武學並不強勢,故此少有玩家使用。

3:流星群俠傳&武俠乂

很慚愧筆者並未玩過《流星群俠傳》,而《武俠乂》又在更新血滴子版本的時候前棄坑。所以無法有切實的感受分享給諸位。

見識到了《原子之心》中奇特的星芒鋸錘,不知道國產遊戲什麼時候能讓血滴子大放異彩。由衷的期望國產遊戲能有《師父SIFU》這樣出色的動作遊戲,雖然這條路還很長很遠。

結語

首先要聲明的是本文所涉及到歷史內容均非真實的歷史,雍正皇帝我個人是很喜歡的(主要還是喜歡《雍正王朝》裡的形象)。寫這文的初衷也是因為太久沒有更新武俠仿寫電影,作為機組創作者的一員很慚愧(被前兩天那個“你懶你就沒有作品”刺激到了)。但又實在沒什麼靈感,所以本著所幸跟大家聊天分享的感覺瞎寫了一通。頭回寫這類文章,用詞排版實在太差。請各位讀者使勁批評。這個系列也會不定期更新一些比較喜歡的東西,因為寫起來沒什麼壓力。

末尾感謝:趙小樹,snake蛇導 老耿的老梗 泓燁老師和海綿老師在撰寫文章時的幫助。