前排提醒:本文包含大量劇透,推薦配合配樂食用

《光與影:33號遠征隊》的故事,確實帶給了我幾段出乎意料的反轉和久違的怒濤展開

當突然位於繪母死亡這個節點時,重大的劇情衝擊讓我對著屏幕發呆了十分鐘。這個充滿謎語人,詭異感,以及濃郁浪漫氣息的故事,逐漸讓我把所有碎片拼成了完整的圖畫

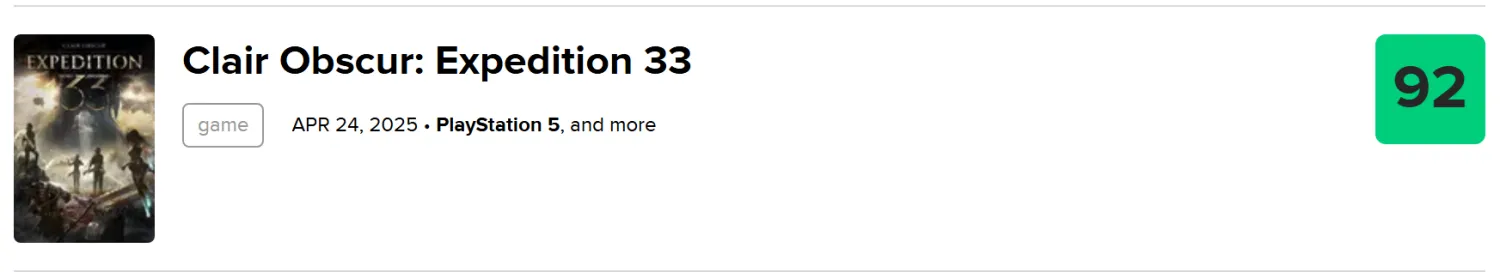

先說結論,我認為這部作品是一部優秀的歌劇,一部優秀的電影,而或許不是一部優秀的遊戲

MC評分年內最高的作品

我很喜歡《33 號遠征隊》的故事。它有古希臘戲劇式的強烈反轉,在結局之後回想遊戲前中期的種種疑點,以及在經歷二週目時,會有種醍醐灌頂的感受,突然就明白了我之前對於很多信息的疑惑

當然,遊戲的劇情存在如此大的分歧,顯然表明遊戲的劇本是在一定程度上存在問題的,我個人認為的問題主要集中在以下兩個方面

- 編劇細節上的問題與遊戲性的妥協

- 敘事結構與選擇性表達造成的觀眾期待錯位問題,也就是遊戲中劇本存在的核心分歧問題

同時,我也會站在我個人的視角分析:“如果我是編劇我會怎麼做”

最後,我個人的一些主觀開脫也分為了兩部分:

- 對遊戲中,存在主義的思考

- 以及後現代宏大敘事之死的相關聯想

這裡是DA的遊戲(劇情)測評,不客觀不專業不權威,歡迎你看我的文章

當歌劇遇上手柄

對於編劇細節上的問題與遊戲性的妥協在於:

- 第一,在遊戲前中期,演出對於很多信息的描述過於謎語人,遊戲用了復古電影式的黑白色彩和4:3的剪裁比例來呈現這部分內容,但不說人話的特色,過於依賴於後續信息的暗示,讓我有種過於莫名其妙,被非對稱信息矇蔽的感覺

- 就我個人體驗來說,當謎底揭曉時,其實我心中對劇情的認知還是模模糊糊的,需要進行一定的細節回溯和思考

- 遊戲大量使用電影化技巧:面部表情捕捉、象徵性構圖、蒙太奇等等。這些設計在電影是加分項,在互動語境中卻會成為 "謎語式" 的阻礙

- 第二,對於重要配角的描寫略顯單薄,即呂涅和熙艾爾,雖說不至於像十幾歲的少女一樣,在得知付出重大犧牲,為之奮鬥一生的事業只是徒勞,世界觀崩塌後,直接陷入情緒化的癲狂,但兩人在得知真相後卻跟個沒事人一樣

- 這種在重大人生信念崩塌之際近乎漠然的反應,稍顯違揹人性的普遍規律

其實我認為如果要追求純粹的藝術表達的話,最好的處理方法是增加兩人在回到盧明城後增加對兩者的描繪,比如追憶,比如團聚時的談話……再讓她們兩個人死在全盧明被抹煞的那一瞬間

但這又與遊戲性相沖突——我前面20h+的遊玩時間,並且把這個角色當作主C培養,你突然告訴我遊戲終章的時候不能用這兩個角色了???那我不是白玩了?

而在討論遊戲中的劇本核心分歧問題時,我們需要明確一個藝術前提,那就是

藝術審美是需要安全距離的,

而角色扮演拉進了這種距離,就像看煙花,離遠了才能欣賞它的美,如果衝進故事裡自己演,結果反而可能是被炸得灰頭土臉

拿《哈姆雷特》舉例,如果你是觀眾,你能夠欣賞戲劇,並且你知道,悲劇是富有美感的

但如果讓你切身扮演體會到哈姆雷特所遭遇的不幸,或者是作為玩家眼看著悲劇發生,並且與哈姆雷特 共情

那你大概率會大罵這是什麼狗屎劇本—— "持續讓我受苦,我扮演的主角多愁善感,衝動易怒,操縱他殺錯老丈人,逼瘋女朋友,喝毒酒掛掉"

"好不容易熬到結局,最後王位還讓一個我聽都沒聽說過的路人甲 "福丁布拉斯" 摘了桃子,什麼逆天劇本"

注意,我不是說哈姆雷特是狗屎劇本,也不是說《33號遠征隊》的劇本高度能夠碰瓷《哈姆雷特》,我只是類比說明——遊戲劇本的安全距離和戲劇劇本的安全距離是不一樣的

當玩家意識到遠征本質是徒勞的努力,自己20h+的遊玩時間被定義為"虛幻" 時,很多玩家體驗到的不是“欣賞悲劇”,而是“成為悲劇的一部分”

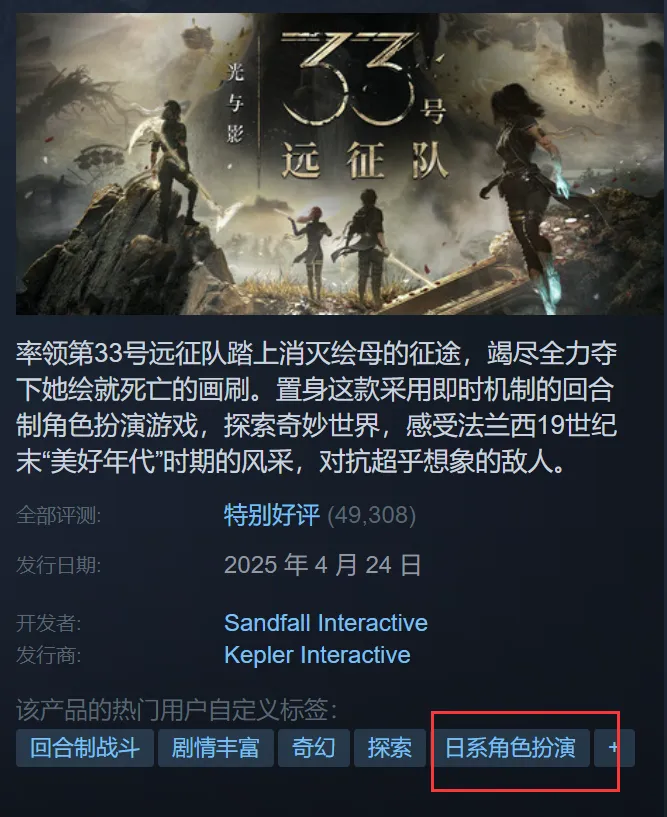

這部作品被標註為"JRPG"的舉動,本質上是一場危險的錯位營銷宣傳。當玩家以《最終幻想》式的角色扮演期待進入遊戲,卻發現自己被強制按在歌劇院的觀眾席上,這種 "背叛" 註定了爭議

從玩家視角看,角色的突然死亡成為劇情硬傷。古斯塔夫在第一章後的突然死亡,導致玩家情感投射斷裂

這種設計製造了強烈的情感衝擊,卻因缺乏前期鋪墊而顯得突兀,這種“半場換主角”的騷操作確實也勸退了不少人

眾人安葬古斯塔夫

這是客觀上的錯誤,我認為如果要對劇本進行修改,古斯塔夫和維爾索就不應該是一個人

很多玩家無法理解維爾索的動機,無法理解他所處的立場,很大程度上來說在於維爾索作為一箇中途加入隊伍的“外來者”,代替了古斯塔夫的角色性能和養成資源,完全不能帶給玩傢什麼正面印象,甚至會帶來負面感受

而製作組對於“現實世界“的描繪也僅限於一個場景的簡單敘事,這更加淡化了玩家對現實世界的情感體驗與共情,也很難注意到維爾索這個人物所面臨的戲劇化困境與情感糾葛

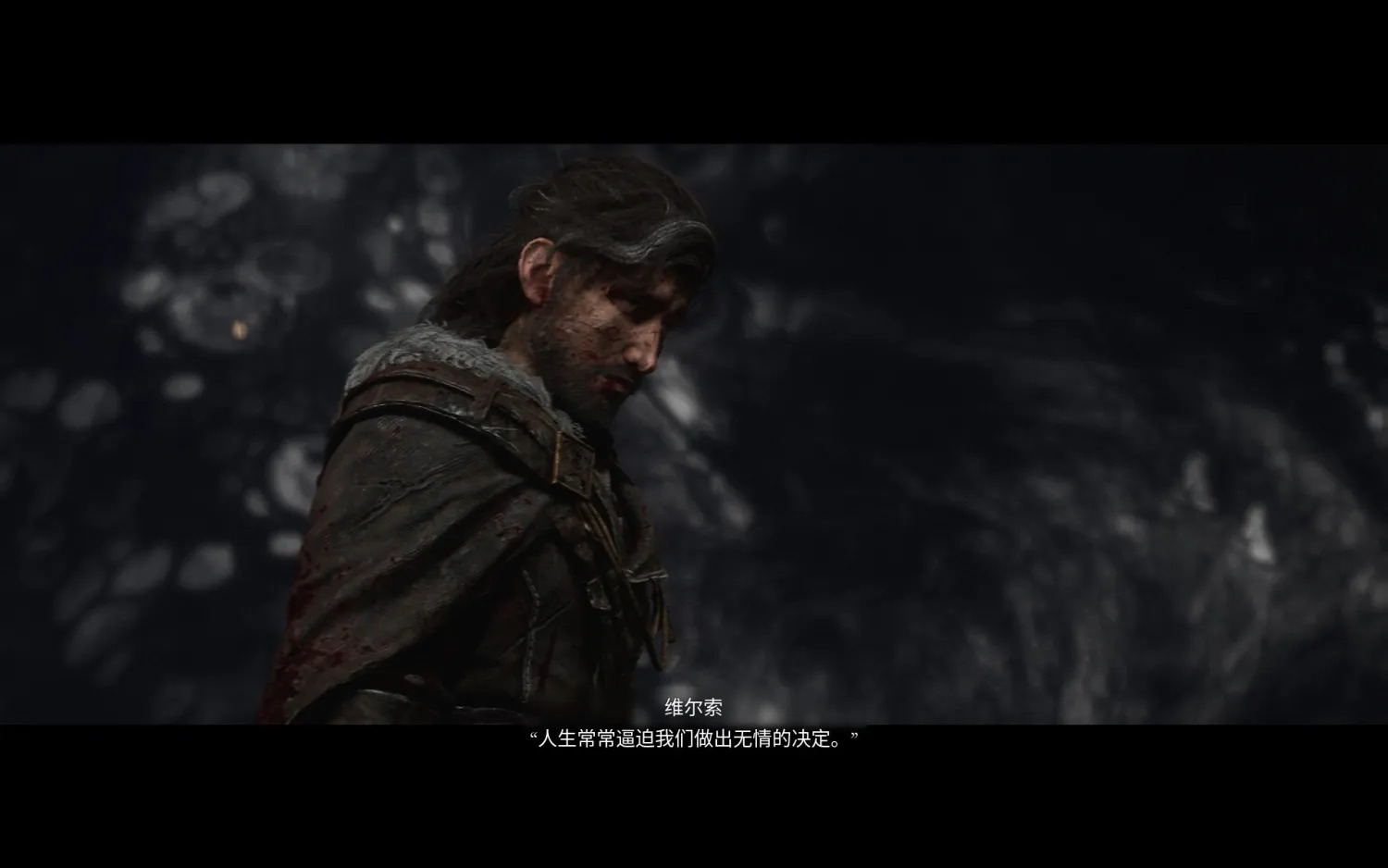

一家人在維爾索的墳前

而如果將古斯塔夫設定為失憶的維爾索呢,故事的設定一下子好像就來到了合理的層面——在遠征結束後,古斯塔夫看起來心事重重,最後與繪母一戰的過程中,他逐漸覺醒記憶,讓他成為了一個夾雜在畫中人與現實世界”神明“掙扎著的存在,

得知包括自己在內所有的家人都是繪母的畫,擁有名為維爾索之人的全部記憶卻只是個替代品,作為被繪母深愛的作品他甚至無法選擇死亡,明明和別人一樣是畫界生命卻無法解釋,也不能被深愛的家人理解,

最後還要面臨,是毀滅自己生存的世界與所愛的同胞,夥伴?還是辜負自己深愛的家人,讓妹妹和母親繼續吸毒式地沉溺在虛構的世界中,最後迎來死亡

這個時候,再將選擇權交給玩家,劇本的戲劇性張力完全能夠再上一個層次

玩家前期以盧明人的視角抗爭,遊戲前期通過細膩的對話和環境敘事建立玩家對角色的共情, 終章卻在面臨一個陌生家庭的悲劇困境。這種敘事斷裂導致許多人感到 "被欺騙"

尤其是古斯塔夫死亡後,故事就已經失去了玩家所投射的情感錨點

"我覺得刷頭精部落都比那個貴族家庭有價值"

存在主義迷思

如果你站在遠征隊和盧明人民的視角來看這個故事,你可以理解為這是一個關於存在主義哲學的故事

《進擊的巨人》71話《旁觀者》裡面有句話:

"就算拼勁全力付出重大犧牲,也還是什麼都得不到的戰鬥,在這個世界上是存在的"

很多人眼中無比重要的偉大使命,最後始終是一場徒勞,徒勞是世界的常態

但這並不代表他們的徒勞是沒有意義的,他們的意義是由觀眾,由後人賦予的,對於這部作品來說就是觀眾,而對於在歷史上徒勞奮鬥的人,他們的意義就是後人賦予的

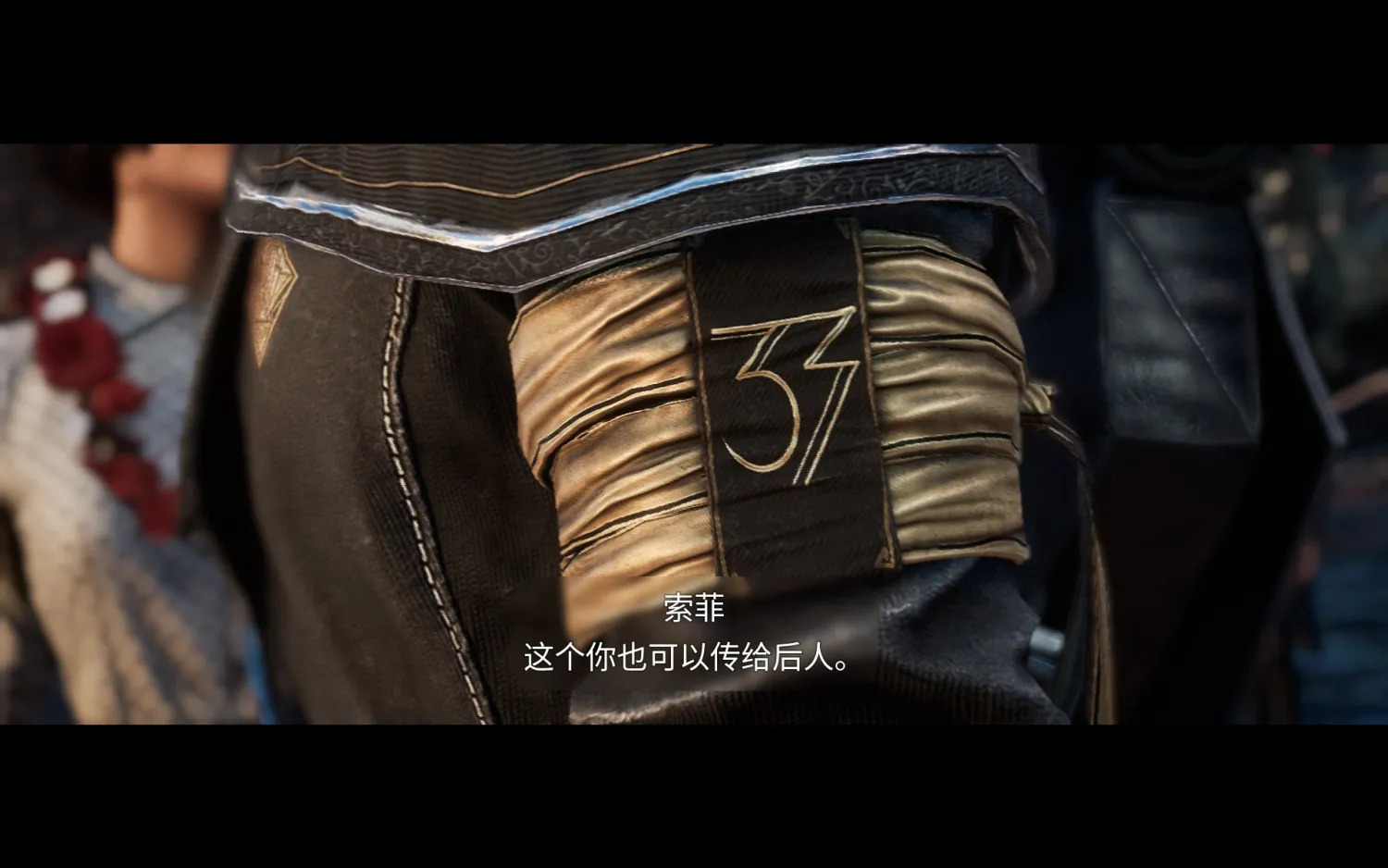

古斯塔夫作為33號遠征隊員的袖章

什麼存在主義哲學巨人(

所以我沒有為遠征隊或者盧明人民感到不平,而我欣賞他們的勇氣,偉大與高尚

無論調查兵團還是遠征隊,他們創立就是為了一個高尚的目的以及為之奮鬥的,就算有個神明一樣的存在凌駕在他們之上支配著世界,告訴我們這一些都是虛幻的,但他們的愛,他們的勇氣,他們的高尚,他們的掙扎都是真實的

我相信這也是製作組想要傳達給我們的,但是劇本表現力或許能力有限,並沒有能傳遞好關於這一部分的價值

當然,那些高尚地做著徒勞的犧牲的人在歷史上固然存在,但是在遊戲時,最好不能是玩家,徒勞的努力會帶給玩家虛無,前面我們也討論過,這是遊戲這個媒介本身所存在的不同,而對我個人來說,這是可以忽略的問題

打個比喻,就像三體最後人類文明隨手就被二向箔毀滅,程心還靠自己的對手韋德造的飛船活了下來,儘管程心這個角色不討人喜歡,儘管故事中的人類文明也不招人喜歡,

難道你會認為,書中人類文明的歷史,人類文明的高尚,人類文明的勇氣與愛,甚至人類文明的虛偽與傲慢,都是虛無與徒勞嗎?

對於文藝作品來說,他是面向觀眾的,那他的意義就應該是由觀眾賦予

後現代宏大敘事之死

發散得有點遠了,說回正題

這個世界上的文藝作品要說的事,前提是作者真的清楚自己在講什麼,而不是為了商業炒作和吸引眼球而故意整出來的,不明所以的獵奇故事(說的就是你芥見下下,赤坂明),大體上分為兩類

一類面向外部世界,比如探討社會,階級,民族乃至宇宙之間的矛盾,當然這種類型還有另外一個名字叫做“宏大敘事”

另一類面向內向空間,比如探討個人的精神世界,人的自我,意義,乃至人與人之間的連接等等

這兩類敘事並不是非此即彼,非黑即白的關係,絕大多數作品都同時兼具兩種敘事,只是他們的敘事在宏大敘事與個體敘事之間分配的比例不盡相同

《33號遠征隊》的矛盾看似是兩種敘事邏輯的衝突,即個體敘事與宏大敘事的衝突:其一是圍繞“抹煞”規則構建的宏大末世寓言,其二是狄桑德家族面臨的家庭悲劇。

前者通過“每年減少壽命上限”的設定,探討了勇氣,犧牲,以及虛無秩序下的意義與存在;

後者聚焦於家庭的悲劇與個人視角,試圖解構“拯救世界”的傳統英雄敘事,以及探討個人的內心世界

許多人本質上期待他能夠在jrpg那種反抗命運,拯救世界的框架下詮釋全新的理解

但沒想到他直接打破了這樣的框架,而在講述一個關於後現代存在主義,以及反宏大敘事的浪漫主義故事

其實這是個關於"個體"的故事,而不是一個宏大敘事占主導地位的作品,他並非是一部關於民族,存續,勇氣以及偉大犧牲的作品

它反高潮式地,將一個史詩故事,隱藏在人與人的家庭故事後,成為其背景板

就像是二戰時期的一個普通歐洲家庭,全家人圍坐吃晚飯時的電視裡播放著世界新聞,前線戰報,滿是戰爭時青年勇氣、愛國情懷,民族情緒與正義感的呼籲,不禁讓人熱血沸騰,想要馬上為高尚的事業獻身

但真正揪心的,是飯桌上長子突然說到的 "我下週要去參軍"

這種設計挑戰了JRPG的敘事預期——他們更習慣於“擊敗Boss拯救世界”的架構

而《異度之刃3》確實也就是這樣一個優秀的劇本架構,是有前人可以參考的

我在跟人吐槽的時候說過,這要是傳統日式jrpg,

那就是世界上的所有人反抗命運,破除上位神明的詛咒與支配,最後馬埃爾面前閃回一個個逝去的隊友,再到回想起古斯塔夫的犧牲,為了人類的存續爆種擊敗boss,開創一個嶄新未來

但這樣的劇本架構,未免過於無趣了

遊戲中拋出了很多有意思的問題,虛妄與真實,面對時間,如何看待畫中人物的存在與意義……

以及一個最核心的問題:

盧明人如何面對抹煞時親人愛人的離去;瑪埃爾怎麼面對古斯塔夫的離去;一家人又如何面對長子的離去……

這是一個本質上是在講關於怎麼面對所愛之人逝去的故事

《光與影:33號遠征隊》通過三組鏡像式的喪失敘事,向我們表明——這裡沒有需要被拯救的世界,只有必須直面的死亡

這徹底撕碎了JRPG的“救世主契約”——你不是來當拯救世界的英雄的,你是來學習如何成為一個記得在掃墓時帶上一束白菊的普通人

那句藉由多個人說出口的 "人生總是逼迫我們做出無情的決定" ,也是整部作品的基調與主題

"保留哥哥在世上最後一幅畫,暫時保住畫中自己幾十年的好友,家人,兄長……即便知道他們是虛幻的;還是摧毀它給重病的媽媽治病?"

這是一個非常浪漫主義式的命題,他是在徹徹底底地反宏大敘事化

遊戲中最強的技能叫“司湯達症”,這個描述人在藝術品前震撼到哭泣的詞,來自法國作家司湯達。司湯達崇拜拿破崙新古典式的恢弘與偉大,但他的代表作《紅與黑》,說的卻是一個少年沉浸在宏大理想和野心裡,最終幻滅的悲劇

這也是部分東亞文化圈層正在經歷的宏大敘事坍塌,20世紀90年代,日本經歷了許多重大的社會變革。執政黨變化;消費稅法案;廣場協議……經濟泡沫破裂導致了 "失去的三十年" ,失業問題頻發,社會壓力增大……

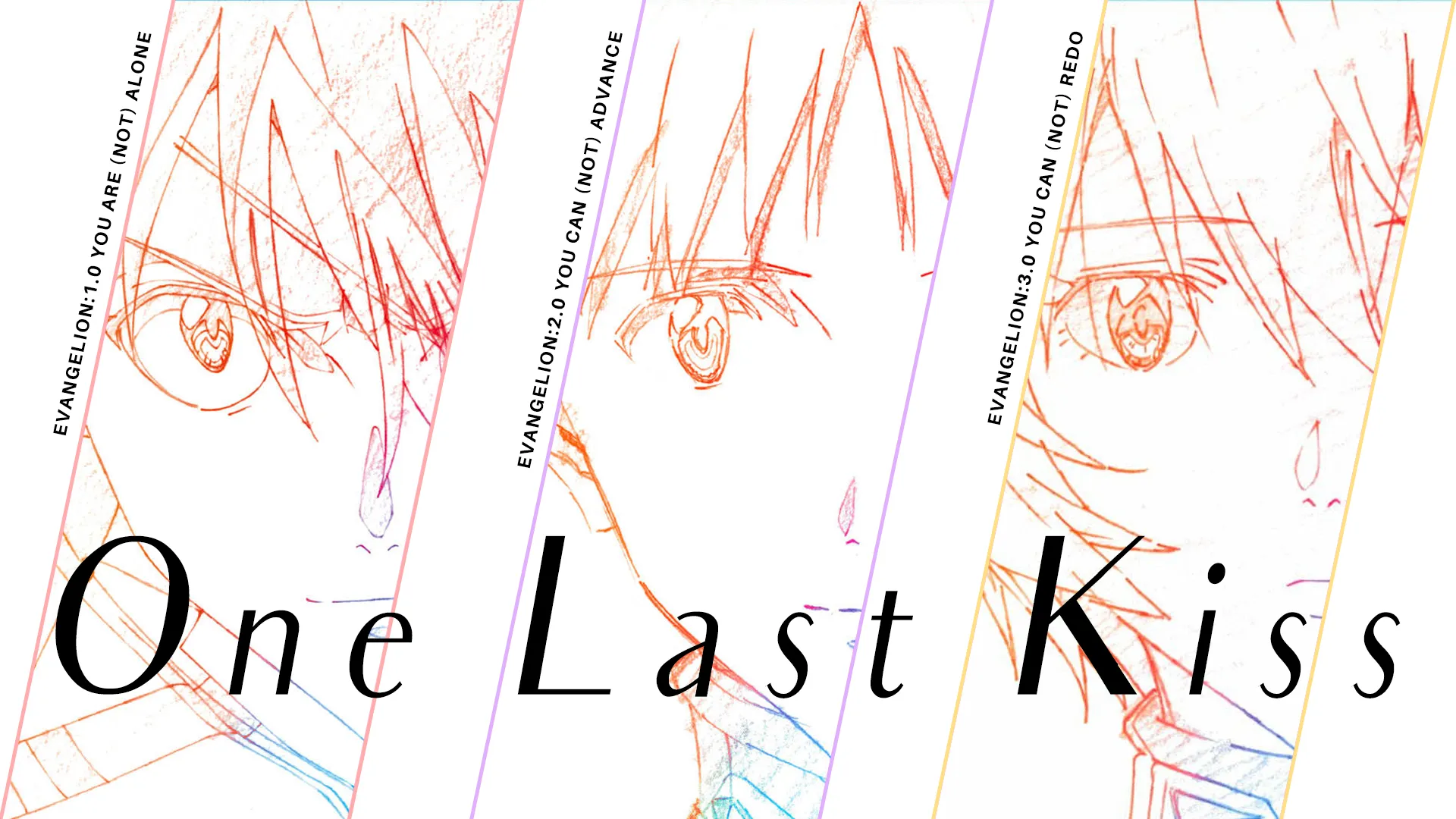

《EVA》的偉大之處在於,它看似是在講開機甲拯救世界,但劇中處處折射出對傳統英雄敘事的徹底解構

他摒棄傳統通俗科幻作品,比如《高達》系列,《銀河英雄傳說》等的“社會中間項”,如政治、軍事系統的宏大敘事

直接將個體情感與世界存亡掛鉤,這種“你我的關係即宇宙”的敘事邏輯,正是一種浪漫主義式的人文關懷

當經濟增長神話破滅,又或者是社會秩序動搖,傳統的“道德高尚正義”“終身僱傭”“集體奉獻”等宏大敘事崩塌時,個體被迫直面存在主義危機

記得哪位大佬曾說過,“EVA其實是包裹著宗教神學機戰外衣的家庭倫理劇”,無論他披著多麼宏大的外衣,全程圍繞的核心無外乎“ATField的本質是人與人之間的心之壁”和“為什麼要開EVA”這兩個問題

庵野秀明在採訪的時候也承認,做這部番的初衷是鼓勵那個時代的日本年輕人走出自閉,擁抱生活

突然間,我的想法在這一刻與這些觀點不謀而合

當庵野秀明用機甲戰鬥掩飾家庭倫理劇時,《33號遠征隊》用了另一種西方人更熟悉的,希臘神話式的家庭倫理戲劇:它把機甲換成了一本家族相冊,把使徒襲擊換成了一個家庭的火災

終章

遊戲中的神明叫做"繪母";人物雷諾阿的名字明顯是致敬法國印象派巨匠皮埃爾·奧古斯特·雷諾阿;遊戲中洗點叫做"重繪";

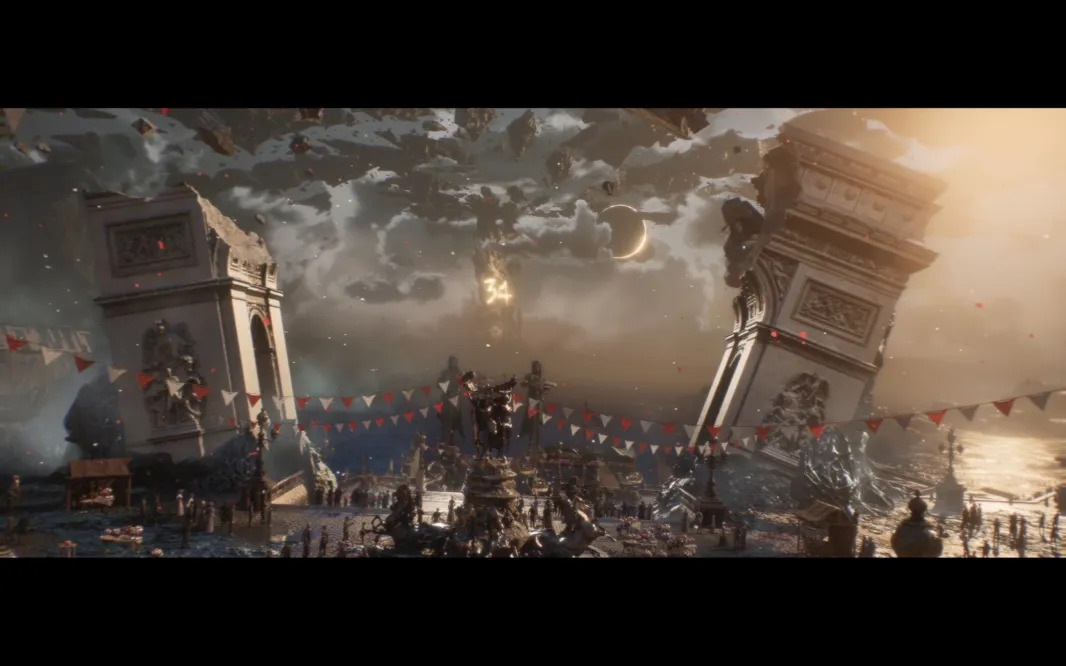

作為故事主場的盧明 Lumière ,同樣也有另一個普通人熟悉的翻譯“盧米埃爾”——發明電影的盧米埃爾兄弟來自法國

從藝術角度,遊戲使用了非常標準的西方戲劇裡的三幕式結構,而且加上大量的法語歌曲的歌詞,其實從一開始劇透了每個人物的終點

從這些角度講,故事其實是十分完整和自洽的

老實說,我認為這是一款失敗的RPG,因為遊戲的機制和地圖設計有不少毛病——缺少方向感,道路辨識度不高……;而其戰鬥系統青澀,後期數值崩壞

但我確實很喜歡他的劇情與戲劇表現形式:

成熟的臺詞,不是中二的大吼大叫;成年人剋制的感情;美型並且不失真實的人物形象……

當遊戲結尾字幕升起時,我突然理解這場錯位的荒誕美感——就像當年盧米埃爾兄弟的《火車進站》嚇退觀眾一樣,不同的文化,理解,認知之間註定了差異,就像《黑神話》正是獻給國人的一封情書一樣,這或許是法國人這個民族獻給自己文化圈的情書

"我們以為自己在書寫命運,但其實只是被命運蘸著鮮血當顏料"