注:本文存在劇透

由於最近剛剛結束在日本一個月的旅行回來,並且也給自己定下了今年學習日語的計劃,所以最近就對於學語言這個話題非常感興趣,也因此開始了遊玩忘在Backlog裡已久的《巴別塔聖歌》。

我此前就對本作的視覺風格與“破譯語言”的題材頗感興趣、所以特意沒有沒有再去了解任何其他東西和宣發物料,就想著盲目扎進這個大字不識一個的世界,體驗那份原汁原味的沉浸異域,而它也確實是那種意外之喜,那些清風拂面的“還能這樣”之作,玩過後讓人覺得耳目一新。

《巴別塔聖歌》底子上是一個解謎AVG,除了語言解謎外,還涉及了一些圖形、數學、場景觀察以及潛行要素。

其實我個人一般是不太喜歡解謎以及潛行遊戲的,尤其是在我發現我玩過的解謎遊戲裡,幾乎除了《傳送門》系列外就找不到特別喜歡的情況下,但《巴別塔聖歌》還真又是一個例外。 遊戲裡對於語言的解謎玩法非常獨特且頗具趣味,不同於《傳送門》等解謎遊戲,是讓你逐步學會世界運作規則本身,《巴別塔聖歌》實在讓你逐步學會如何獲得信息本身。

注意,是“如何獲得信息”,而不是“獲得信息”。

遊玩的過程就彷彿回到了非常非常小的時候,大字不識一個,一句話都不認識,只能一點一點靠觀察世界去理解字符,看這些人在做什麼,穿什麼樣子,言行舉止和語氣是什麼樣子,身邊有什麼,身處的環境是什麼。

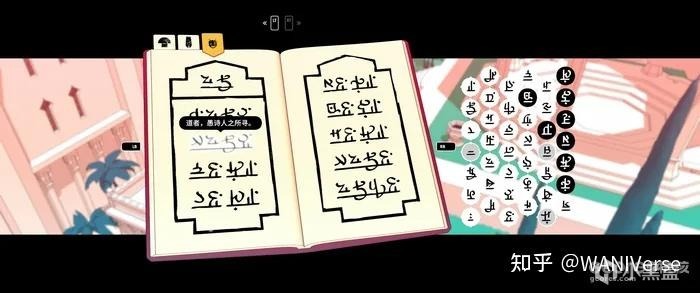

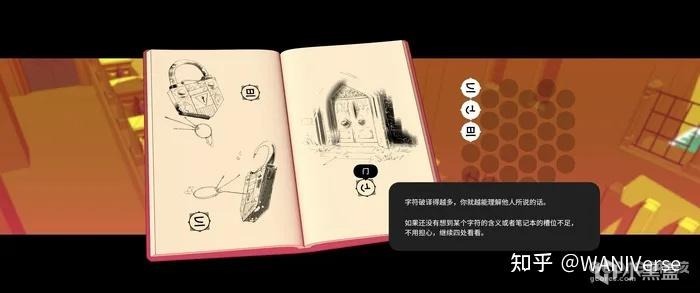

遊戲提供了一個可以自由記載任何文字釋義的筆記本(也支持中文輸入),我基本就是遵循一個從粗到淺,可能先記下幾個字出現的語境,往後遇到更多再慢慢細推。

在經過一定的見識之後,遊戲也會提供一個官方詞典頁,以供玩家確認自己的正確度,防止萬一走得太偏無法理解流程和目標,不過,我倒是覺得,如果遊戲提供一個“無輔助詞典”的難度選項、說不定會非常有意思。

我不僅僅沒有想到過一款解謎遊戲可以這樣解謎,我也沒想到過會有一款如何弱引導的線性遊戲,或者說,是99%情況下壓根沒有引導,就算有,極大概率也看不懂。這就造成了一個非常有趣的體驗,沉浸式任務已經不僅僅是諸如Bethesda使用的那種“不和沒有提示的NPC交流就不開任務“,在本作中,根本不存在任何目標與任務系統,所有的信息提示都來自於文字,對,文字你一開始還都看不懂。

例如,當你第一次遇到花園園丁,他沮喪地和你嘰裡呱啦一大堆,你看著這一大堆枯萎的植物,也大概能猜到也許這會有個小任務讓你救這些花?然後你探索完了整個區域,聽到看到了更多嘰裡呱啦不認識的字詞句,也沒找到這個任務怎麼做,但其實你早就遇到了指引,只是你還看不懂罷了,繼續學吧,這實在是極其獨特的遊戲體驗。

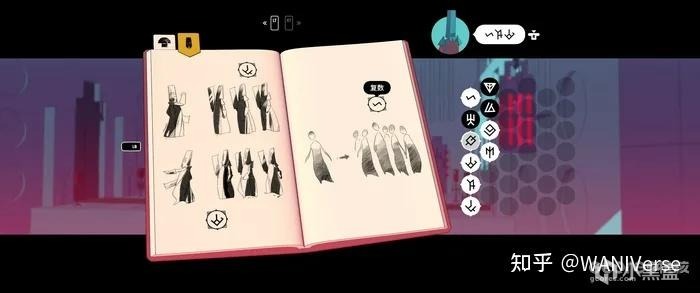

《巴別塔聖歌》的語言學習系統採用了一個簡化的流程,例如裡面並不包括讀音,也並不包含任何複雜語法和形式變化,並且也都基於符文,也就是一字一意,其中的所有語言都更接近例如中文的文字,而非英文等語言的字母組合,不知道不同母語的玩家玩起來會是什麼區別呢?

例如,遊戲裡的一種語言設計就包含很類似中文的偏旁單人旁以代表任何與人有關的名詞。

雖然具體細節上為了遊戲能順暢遊玩、以及獨立遊戲的開發體量進行了大量簡化;但概念上其實反而就是學語言最純粹也最有效的那套“沉浸式學習”理論,就是把自己強制丟進一個想學習語言的環境裡去,逼迫自己必須運用觀察力、模仿力等去理解陌生的語言,而不是隻靠死記硬背系統學習,而沉浸式學習塑造的語言環境,如果和系統學習結合,就是絕殺。

並且,世界上語言學習能力最強的人群就是小孩子,而沉浸式學習也是在重新模仿他們的學習方式,也就是“理解”多於狹義上的“學習”本身。 這種“理解“就是一個人認知世界的過程,一個人塑造人生觀、培養美學等一切探索摸索世界方式的過程。

不知道大家有沒有留意過《巴別塔聖歌》的結尾、那個你連接起來的多面體開始旋轉,組成一個個來自不同文明和種族的文字的橋段。

看到那,我就瞬間好似醍醐灌頂,同一事物,不同的認知角度,就是語言真正的區別所在。

語言遠遠不只是一種溝通的工具,它是將人聯繫在社會上的紐帶,也是落成並塑造著任何文化的雙向網絡,一個文明中的人人都在影響語言,而它也在影響人人。它是信息與認知的本身。

這其實也是為什麼,我真的認為一個人這一生起碼要學會兩種不同的語言,起碼要有兩種可以進行日常無障礙交流的語言,只有這樣,我們看到的世界才不是扁平的,我們才能領略事物的更多角度,每個語言的語序、結構、以及其衍生出的藝術形式,都是無可替代並且潛移默化地影響著每個文明的思維方式以及審美本身的。

例如藝術上,不會中文,就永遠無法領略唐詩宋詞的真正魅力;不會英語,就永遠無法領略莎士比亞戲劇的臺詞質感;不會日語,二次元們我就不用說了吧!

以上這些不過是淺淺地談談,我也不是什麼語言學家,這些只是在開始學習我的第三語言時,與《巴別塔聖歌》產生的一些共鳴。我想擁有一個三角形,一個三維的,立體的,理解世界的認知工具組。

並且,學習語言也不僅僅是讓自己擁有更多理解世界的角度和手段,拓展自己的信息視野,還有一點同樣重要的,就是讓自己也成為他人和文明間互相理解的一個小小橋樑。

我們可以在《巴別塔聖歌》中看到,主角完全就是一個人形翻譯機,其實整個遊戲的任務和目標,就是讓你學完這些語言的基礎後,去參與翻譯工作,打破文明間的隔閡,將世界鏈接在一起,讓人們互相理解。

被戰士文明誤解的信徒文明,只因無法互相交流文化,就被在戰士文明的語言中叫做“不潔之人“;詩人文明同樣覺得戰士文明粗鄙,不想和他們有聯繫,因無法交流無法瞭解他們真正熱愛音樂藝術的內心;而學者文明卻被底下的詩人文明畏懼,因為他們只通過自己的外部觀察看到了學者文明的冰山一角(實驗失敗導致的怪物),就以為他們全是怪物……

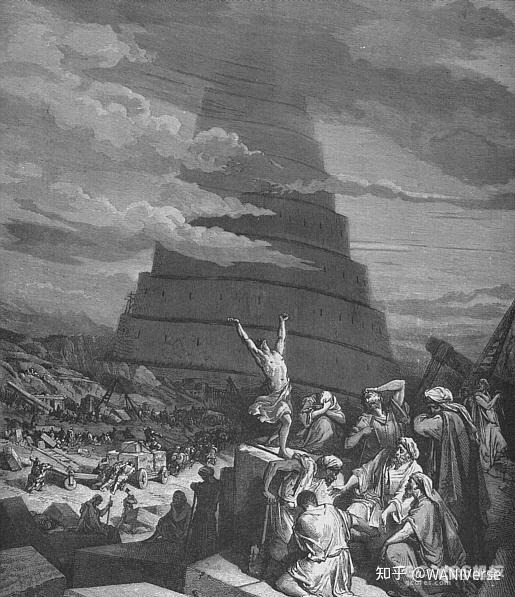

“現實”中的巴別塔傳說,是當時還語言相通的人類企圖修建通天塔的行為觸怒了上帝,被降下神罰打亂了語言,因此發展出了各種不同的語言,再也無法相互理解, 並把人類分散到了世界各地。

他們說,“來吧,我們要建造一座城和一座塔,塔頂通天,為了揚我們的名,免得我們被分散到世界各地。” 但是耶和華降臨看到了世人所建造的城和塔。 耶和華說,“看哪,他們都是一樣的人,說著同一種語言,如今他們既然能做起這事,以後他們想要做的事就沒有不成功的了。” 讓我們下去,在那裡打亂他們的語言,讓他們不能知曉別人的意思。 於是耶和華使他們分散到了世界各地,他們也就停止建造那座城。 因為耶和華在那裡打亂了天下人的言語,使眾人分散到了世界各地,所以那座城名叫巴別。

——創世記11:4–9

古斯塔夫·多雷所做的名為《語言的淆亂》(The Confusion of Tongues)的版畫 (1865)

遊戲中偌大的巴別塔,其實上演的故事,濃縮下來就是,因為無法交流,互相無法理解,各種刻板印象根深蒂固卻沒有第二視角能將其打破的僵局。

而當橋樑搭起來之後呢?戰士們瞭解了信徒熱愛音樂的文化,詩人們給戰士們舉辦了歌劇會,奴隸們得以在信徒中獲得自由,學者們給乾旱研發了技術,而戰士們平息了怪物的恐慌,各個文明開始齊心協力補足短板,互幫互助,共同進步。這是理解帶來的效應。

當然了,其實也不完全如此,更多的視角也帶來的是自由,自由也必然帶來更多的不同、矛盾與糾紛,甚至混亂。其實從我個人的解讀中,遊戲中假結局裡的那個瘋狂夢境,描繪的那個“問題明明都解決掉了,可為什麼社會反而崩潰了”的幻夢,其實也確實是另一個極端化的潛在可能。

如果一個人,在學會了幾種語言後,面對同一個事物,理解的方式都會有所不同,那麼再擴大也並非不可能造成問題,因為理解的不僅僅是誤會,也可能有貨真價實的分歧。

從上面我們可以看出來,這款看似簡潔的《巴別塔聖歌》,其實含有大量的細節與比喻,真正通關後,給予我的思考機會也還真不少。

我不僅僅沉浸於遊戲中令我絞盡腦汁但也十分享受的語言破譯,別緻的美術和不錯的音樂也做到了相輔相成。

如果要說遊戲可能存在的問題是什麼,那就是沒有地圖、且快遞傳送點也比較少,讓總體的節奏顯得比較慢,不過如果你像我一樣不太在乎,甚至有時也挺喜歡慢節奏的遊戲,那就不成問題。

最後則是一點小心願,我真的非常喜歡本作的這種語言題材,平時也是重度的多鄰國使用者,學語言遊戲化這件事情,無論是從實用的溫習角度,還是本作這種虛構語言但概念一致的角度上我都很感興趣,尤其是本作的各種語序和複數轉換。但我意猶未盡啊!所以如果未來能有續作或者其他類似作品的話,我很希望能加強語法方面的豐富性,甚至增加讀音玩法,要實際上念出來才能過關之類的(