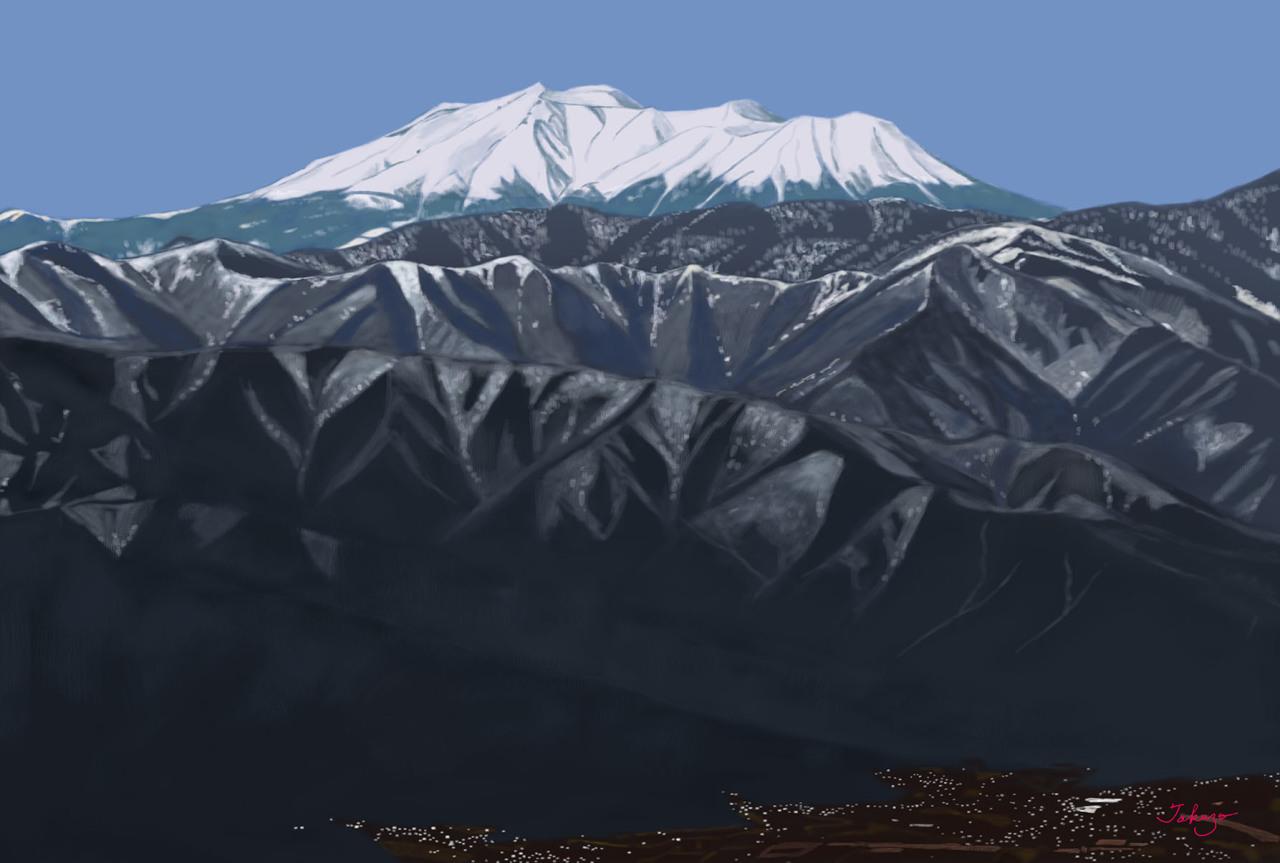

【山是遠的,影是淡的,記憶是虛偽且可以改變的,到底什麼是我,而我又是什麼?想要掙脫囚籠的鳥卻害死自己的所愛,此時此刻,真的還有悔改一說嗎?】

(以下內容有劇透,因為小說是不可靠敘述,所以請酌情觀看)

對於石黑一雄,其實我的瞭解並不深刻,這是我第一次讀他的書,而為了瞭解這位作家,我選擇了這本廣受讚譽其次也是幫助他拿下諾貝爾文學獎的《遠山淡影》。

小說的整個故事基調其實很平淡,但敘事風格強化了故事的內容與核心,並且將整個故事烙上懸疑色彩。讀完整個故事,我能感受到的,就是這本小說如同它的名字一般,山是淡的、影是遠的,整部書連一個完整的故事情節都沒有,留下無數的空白讓讀者自己去想象,簡直可以說是小說中的蒙太奇手法。

而構成這本書的是主人公[悅子]零零散散的“回憶”,所以接下來我簡單說一下,下面劇情介紹環節有劇透。

悅子人至中年了,移民來到英國還是二十多年前所發生的事情。不久前,她與前夫所生的大女兒景子在曼徹斯特的一家單人公寓中上吊自殺,在葬禮結束後,與現任丈夫所生的二女兒妮基來到她身邊陪伴了她五天,在這五天裡,悅子想起了二十多年前的往事。

二十多年前,彼時的日本已經完成了廣島長崎大燒烤的災後重建,悅子是那場核爆中的倖存者,在那場核爆中,她失去了所有家人。那時她年紀尚幼,於是被一位名為緒方的人收養,並在幾年後嫁給他的兒子二郎,成為了家庭主婦。

當時的日本依舊傳統,男人們在規模漸大的公司裡上班,女人們則負責生兒育女,料理家務。二郎和悅子就是這樣的年輕夫妻。二郎是忙碌的上班族,悅子則是年輕的家庭主婦,懷著三四個月的身孕。

在她懷孕的時候,她所居住的地方不遠處搬來了一戶人家,那是一個孤傲而神秘的女人佐知子,身段年輕,臉卻很老,讓人猜不出具體的年齡。而她還帶著一個詭異、沉默的小女孩萬里子。

行事隨性、姿態高雅,與美國男人交往甚多的佐知子在狹小的社區頗遭人非議。而她的女兒萬里子則更是個古怪陰鬱的孩子。在佐知子和悅子成為朋友後,悅子瞭解到萬里子是因為戰爭裡的夢魘而留下了心理陰影。

她出身顯赫,受過良好教育也講得一口流利英文。但同時她卻不止一次被一個美國人騙錢騙情,即使到了最後她還義無反顧的選擇去相信那個騙子,做著一個和女兒去美國,開始全新生活的虛幻的夢。

她平日口口聲聲說著自己所做的一切都是為了女兒的利益和發展,但誰都看得出她的異常自私。同時佐知子對女兒完全處於放養狀態,對她離家出走不聞不問,孩子怪異的行為沒有受到母親的任何重視。

為了自己的新生活,她可以完全斬斷女兒的希望,甚至親手溺死了萬里子最愛的,在長崎養的那群小貓。

而回憶在此戛然而止,故事定格在了二十多年後,中年悅子送別二女兒妮基的時刻。

在這裡,我們可以開始串聯前面所有的伏筆並得出結論,悅子就是佐知子(其實佐知子第一次和悅子說話的時候就可以確認了)。

悅子和佐知子的關係並不是善與惡的關係,悅子只是一個旁觀者,是經過渲染的,由她自己設計出來的理想、美好、溫柔且高情商會照顧他人的完美的自我。而佐知子是真實的、醜惡的、自私的自我,說白了,“我”的記憶是在“我”的慾望下形成的。

悅子通過回憶作為掩護,編織了一個他人的故事來講述自己的故事,將自己的故事融入到了回憶中,以減輕自己的罪惡感、內疚和痛苦,然而,這種自我欺騙的行為只是讓她的內心更加混亂和矛盾。不管佐知子母女是不是真有其人,悅子利用她們做掩護,精心編織了一個看似是別人的故事,只是想藏在別人的面具之下來減輕自己的罪惡感。

她一直在試圖逃避一個很重要的問題,那就是自己的女兒景子(萬里子)是被她自己逼死的。當面溺殺女兒最愛的貓、對女兒不管不顧、對女兒不願教育,這些事件讓她給女兒留下了終生的陰影,並且在移民了英國後生下了二女兒妮基,整個新家庭裡包括自己的母親都在排擠自己,最終讓她去到了悲哀的彼岸。

而直到景子自殺,悅子才正視了這個問題,她一直都清楚這就是自己的錯,但她不願意去承認,所以觸發了她的自我保護機制,讓她自己扭曲了自己的記憶,但五天時間讓她一路回想,最終或許是釋懷或許是不得不面對,她最終還是看到了那個問題。

《遠山淡影》中所瀰漫的朦朧又揮之不去的感傷,正是在這一情節下醞釀及展開的。小說中本應展示的複雜的變遷及確切的人物命運、或者說起程的因果都被完全隱於文本之後。石黑一雄甚至沒有給出一個清晰的故事脈絡,也沒有就任何可被闡釋的轉折給出明晰的解釋。但每當我們回想起故事的內容又發現其實非常容易串聯。

悅子一意孤行的理由其實要回到戰爭之上,戰爭讓人們失去了親人、家園和文化根基,更是讓日本成為世界法西斯主義和軍國主義的代表,理所應當遭受的核爆讓他們止不住的恐慌。在這樣的背景下,人們不斷地尋找著生存的意義和價值,試圖重新建立自己的生活。然而,過去的陰影和內心的矛盾始終困擾著他們,讓他們無法擺脫戰爭的影響。

書中佐知子(悅子)意圖通過移民對生活的環境進行空間上的巨大改變,一方面療愈戰爭對自我的創傷,另一方面美其名曰對子女大有益處。美國(英國)對她來說就是這個機會,那是一個充滿可能性的國家,是她從小的夢想,在日本飽經戰亂之苦後,這種嚮往異國的逃避心情更加強烈。

但是這種逃避心情只是體現在悅子身上,石黑一雄並沒有將筆墨著重於創傷、悲痛與仇恨的表現上。其實恰恰相反,作者在不經意的描述中,展現了一個“改變中的世界”。書中雖然沒有一個地方直接描寫原子彈爆炸, 但原子彈爆炸帶來的後果卻無處不在。

比如說失去了親人和財富的藤原太太,她安心地經營著小小的麵店,坦然接受現實生活、積極且樂觀。但她經常會提起那些依舊沉迷於痛苦中的年輕人,對他們表達出深深的擔憂。緒方先生所代表的舊價值觀,受到了以松田重夫為代表的新價值觀的強烈挑戰。傳統的夫唱婦隨的夫妻關係的改變;與長輩一同生活的家庭結構的改變;以及更為重要的,女性追求獨立自主和自我價值的改變,等等這些都是一個受到新浪潮衝擊的日本。

但悲哀也正是建立在這個新浪潮之上的,作品中沒有描述悅子在經歷了女兒自殺後的情感變化,甚至看起來她活得一如以往。而實際上,她從未擺脫內心的折磨,從未停止質疑自己,當初將景子帶離日本的決定,究竟是對是錯?她想要改變自己,這沒錯,但這建立在傷害至愛的前提下。

雖然她最終實現了自己的生命獨攀完成了移民,但卻拱手泯滅了自己孩子的心,景子成為了犧牲品,直到死去才叩響悅子虛掩的房門。可叩開了門,門後面又是什麼呢?

“只有空房間,沒別的了。”

支離破碎的千種聲音迴盪在夜色之中,對悅子來說不過是瞬息之間,她可以找到千百個理由將自己或者景子的燈光熄滅,這是她難以逃脫的命運,她與景子之間想要重修舊好,但如今就連寂靜都蕩然無存。